西北地区《老子八十一化图》中雷神形象的考察与研究

2023-08-02王志军

王志军

(兰州理工大学 设计艺术学院,甘肃 兰州 730030)

老子化胡的说法起源于东汉,成型于东晋,在经历了一段时间的沉寂后,至宋代又得以流行。元代道教徒以《老子化胡经》为蓝本,构建起老子西出直至天竺实行教化、神化的叙事图像——《老子八十一化图》。《老子八十一化图》又名《太上老君历世应化图说》,描绘了老子起乎无始直至宋哲宗绍圣五年(1098年)之间的显化事迹。

《老子八十一化图》图绘老子西出化胡的故事,为道教全真派所尊崇,一时广为刊播。后由于佛道两教的斗争,图被禁毁,而转为隐秘传播。明代复出的《老子八十一化图》又带有历史和地域文化的特色。其中历来为研究者所忽视的《老子八十一化图》雷神形象,具有独特的艺术人类学价值,值得关注和研究。

一、《老子八十一化图》中的雷神图像考察

(一)对《老子八十一化图》的考察

最早的《老子八十一化图》是由元代丘处机弟子史志经、清安居士令狐璋编修绘制的,共八十一幅图画。由于涉及佛道斗争,后屡被元廷禁焚,原版不可见,仅见留存的变异了的明清《老子八十一化图》。

传世的《老子八十一化图》形式多样,流传广泛,有壁画、石刻及版刻三类,壁画和石刻主要分布在山西、陕西、甘肃、河北等地,版刻本除国内馆藏外,海外的日本、欧洲等地也有收藏。

1.关于《老子八十一化图》

老子化胡之说,早在东汉就有。在费县潘家疃汉墓画像砖中可见老子与浮屠合在一起的造像,这是老子八十一化的雏形。三国魏高贵乡公正元二年(255年)的《正一法文天师教诫科经》称:“(老子)西入胡,授以道法,其禁至重,无阴阳之施,不杀生饮食。胡人不能信道,遂乃变为真仙,仙人交与天人,浮游青云之间,故翔弱水之滨。胡人叩头数万,真镜照天,髡头剔须,愿信真人,于是真道兴焉。”[1]236

其后,依据后来形成的《化胡经》而衍生出比较完整的《老子八十一化图》。之前的“化胡图”呈零星而碎片化特征,不成体系,至元代,由全真道士绘制而成《老子八十一化图》。

2.《老子八十一化图》的地理分布及状况

北方的《老子八十一化图》,主要分布在陕西、甘肃和山西,在河南也有分布。

(1)陕西宝鸡龙门洞

龙门洞,在陕西省陇县的景福山,古名灵仙岩,是元代丘处机创立道教龙门派的“龙门祖庭”。旧有《老子八十一化图》。刘合心、雒长安主编的《古代建筑壁画艺术》一书中,收录3幅龙门洞壁画,有一幅为《老子八十一化图》中的第十九化《为柱史》。[2]176

(2)陕西佳县白云观

白云山白云观三清殿,始建于宋代,扩建于明崇祯末年。三清殿壁绘有《老子八十一化图》,北壁东、西两侧各绘有10幅,每幅纵约56厘米,横约63厘米;东、西两壁各绘有31幅图,每幅纵约70厘米,横约58厘米。留有题记文字,但被涂掉而不清。

(3)陕西合阳玄武庙

玄武庙,在合阳县王村镇的南王村,据《乾隆合阳县志》记载:“南王村西北有真武庙,明万历时建”[3]126。玄武庙青石殿四壁有《老子八十一化图》浮雕,其中大殿南壁卷门两侧第四层外檐下有部分浮雕,大殿东、西、北壁也有少量浮雕,内容不全,且分布不均匀。

(4)河北蔚县暖泉老君观三清殿壁画

老君观位于河北蔚县暖泉镇内砂子坡村。《老子八十一化图》分布于三清殿东、西两壁,绘制时间为乾隆年间或嘉庆初年。[4]127

(5)甘肃兰州白云观

白云观,又叫吕祖庙,位于兰州市滨河中路南侧,始建于清道光十七年(1837年),由陕甘总督瑚松额捐俸修建。旧有《老子八十一化图》,今仅存照片。

(6)甘肃兰州金天观

金天观,在兰州市西1.5千米阿干河西岸。据清代蔡廷衡《重建金天观雷坛碑记》,其址为唐代云泽寺,宋代为九阳观。[5]153另据明代李贤等撰《明一统志》卷三十六载:“金天观在兰州西三里,永乐四年肃王建并记。”[6]625

《老子八十一化图》分布在雷祖殿前的东、西二廊,东廊为第一化至四十一化,西廊为第四十二化至八十一化。据1956年甘肃省文管会的调查,壁画面积达468平方米,其中高达3米,总长度156米。[7]16

(7)甘肃庄浪紫荆山老君庙

紫荆山,位于庄浪县县城。紫荆山在《静宁州志》卷一《山川》中有记录:“紫荆山,在水洛城内,以紫荆树遍山故名,上有玉虚诸宫,楼台掩映,青翠夺目,四时游人玩赏。”[8]39旧有《老子八十一化图 》13幅,分别是第二十一化、第二十五化、第二十八化、第三十三化、第三十六化、第三十七化第、第四十六化、第四十七化、第五十八化、第六十化、第六十三化、第六十五化、第六十六化,今移至平凉市博物馆保存。

(8)甘肃平凉崆峒山老君楼

老君楼,位于平凉市崆峒山山顶皇城的西南角。老君楼殿内神龛两侧的山墙和西墙上分布着《老子八十一化图》,其中山墙的南北壁各有壁画32幅,西壁的南北有壁画18幅,八十一化内容完整,为明代绘制。

(9)甘肃天水玉泉观

玉泉观,在天水市北天靖山,始建于元成宗大德三年(1299年),但现存建筑为明清时重建。神仙洞传为元代陆、马二真人羽化处。玉泉观旧藏有《老子八十一化图》的刻印本。

(10)山西高平清梦观三清殿壁画

清梦观位于山西高平市陈区镇铁炉村东。三清殿创建于元世祖中统二年(1261年),东西壁和北壁东西为《老子八十一化图》,每幅纵66厘米,横90厘米。壁画保存状况不良,有题榜,但残缺不全。

(11)山西浮山老君洞线刻

老君洞,原名混元石梁殿,位于浮山县城南5千米的张庄镇梁村。甬道的东、西两侧镶嵌着线刻《老子八十一化图》。图像刻在39方石板上,石板有四种规格:44厘米×32厘米、89厘米×32厘米、88厘米×32厘米、85 厘米×32厘米。据碑文上落款于明嘉靖四十年(1561年)的《太上显化序》可知,画工为崔澄(具体不详),刻匠为卫廷枝(具体不详)。总体来说,老君洞《老子八十一化图》保存还算完好。

《老子八十一化图》的版刻本,国内从明代至近代,在东北、江浙、四川、湖南等地有刻印并传播开来,在中国、日本和欧洲等地都有流传。但从版本的类属来看,这些图式变化不太大,胡春涛在其著作中归纳出几种比较典型的版本,有太清宫本、康乾本和二仙庵本等。但这些清代的图版,都源自于明代的母版。[4]70

(二)《老子八十一化图》中的雷神图像考察

雷神,中国古代司雷之神,又称雷公。雷公一词,最早出现于《楚辞·远游》:“左雨师使径侍兮,右雷公以为卫”。在西北地区留存的《老子八十一化图》中都有雷神图像,目前有壁画、版画等形式。

壁画类型有:庄浪紫荆山老君庙明代《老子八十一化图》第三十六化《藏日月》[9]2,陕西佳县白云观明代《老子八十一化图》第三十六化《藏日月》、第七十九化《殄庞勋》[10]84,127,平凉崆峒山《老子八十一化图》第七十八化《殄庞勋》、第三十三化《摧剑戟》、第三十六化《藏日月》[11]66,78,山西高平清梦观三清殿清代《老子八十一化图》,等等。

版画类型有:沈阳太清宫清代版藏的《老子八十一化图》第三十三化《摧剑戟》、第三十六化《藏日月》,甘肃天水玉泉观存清代版画。

二、《老子八十一化图》中的雷神形象研究

关于雷神,在古代典籍和艺术作品中多有记载和表现。唐代冯贽在《云仙杂记》卷九中记载极为简明:“雷曰天鼓,雷神曰雷公。”[12]1324东汉王逸《楚辞章句》注“雷公”曰:“进近猛将,任威武也。”在雷神信仰中,文学、道教典籍和艺术作品中有着不同的雷神形象。

(一)文学及道教典籍中雷神的形象

1.雷神信仰及历史渊源

《山海经》载:“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。”“东海中有流波山,入海七千里,其上有兽,状如牛,苍身而无角,一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。黄帝得之,以其皮为鼓,橛以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。”[13]361东晋干宝《搜神记》卷十二记载:“(雷神)唇如丹, 目如镜……头似猕猴。”唐代房千里 《投荒杂录》记载:“尝有雷民,因大雷电 ,空中有物,豕首鳞身,状甚异。” 另,唐代李肇《唐国史补》称:“(雷公)状类彘”。

从这些神话文献中可以看出人们的雷神信仰。由于不能解释自然中的雷电现象,人们逐渐神化了雷电力量,雷神成为天的代言,因而在早期信仰中极为重要。

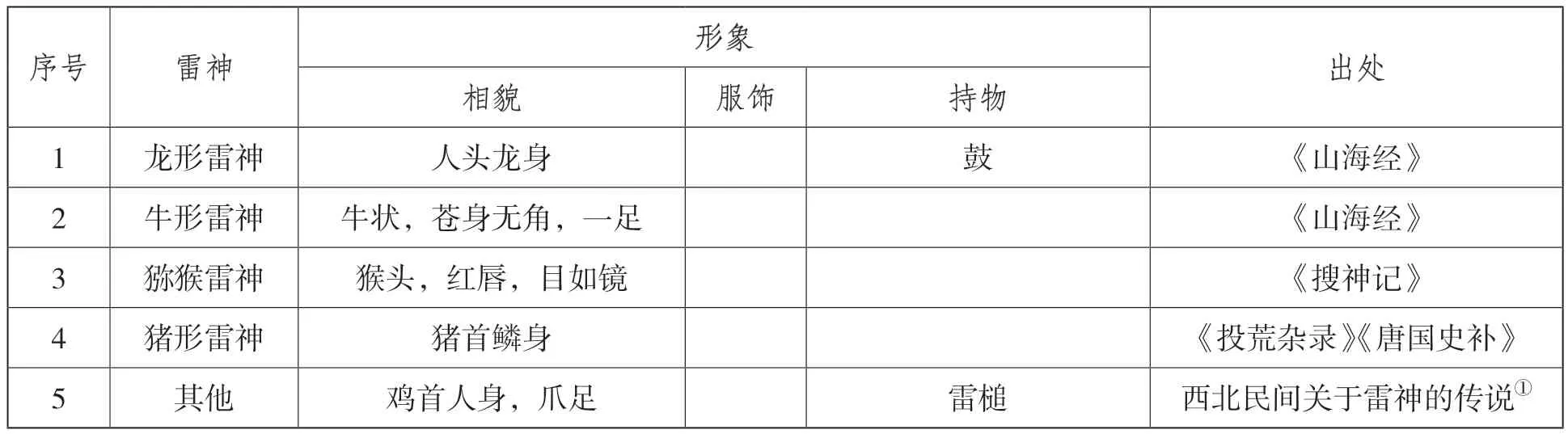

综合各种文献及传说可知,雷神的形象有猴状、牛状、龙形、熊形、豕首等,以及半人半兽。(表1)

表1 传说、神话中的雷神

2.文学中的雷神记载

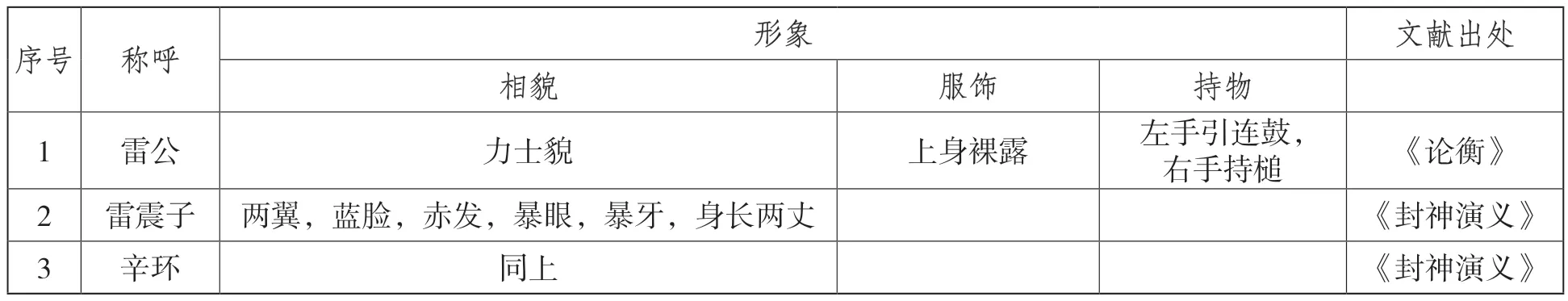

汉代王充《论衡》卷六《雷虚篇》中有雷神形象的记载:“又图一人,若力士之容,谓之雷公,使之左手引连鼓,右手推椎,若击之状,其意以为:雷声隆隆者,连鼓相扣击之意也;其魄然若敝裂者,椎所击之声也;其杀人也,引连鼓、相椎,并击之矣。”[14]410

在包含群神谱系的《封神演义》中,有写雷神的:雷震子在雷雨后出生,服食两枚仙杏后,生出风雷二翅,“面如蓝靛,发似朱砂,眼睛暴湛,牙齿横生,出于唇外;身躯长有二丈”[15]6。《封神演义》将雷将邓伯温的形象分给了雷震子和辛环两人。(表2)

表2 文学中的雷神

3.道教典籍中对雷神的记载

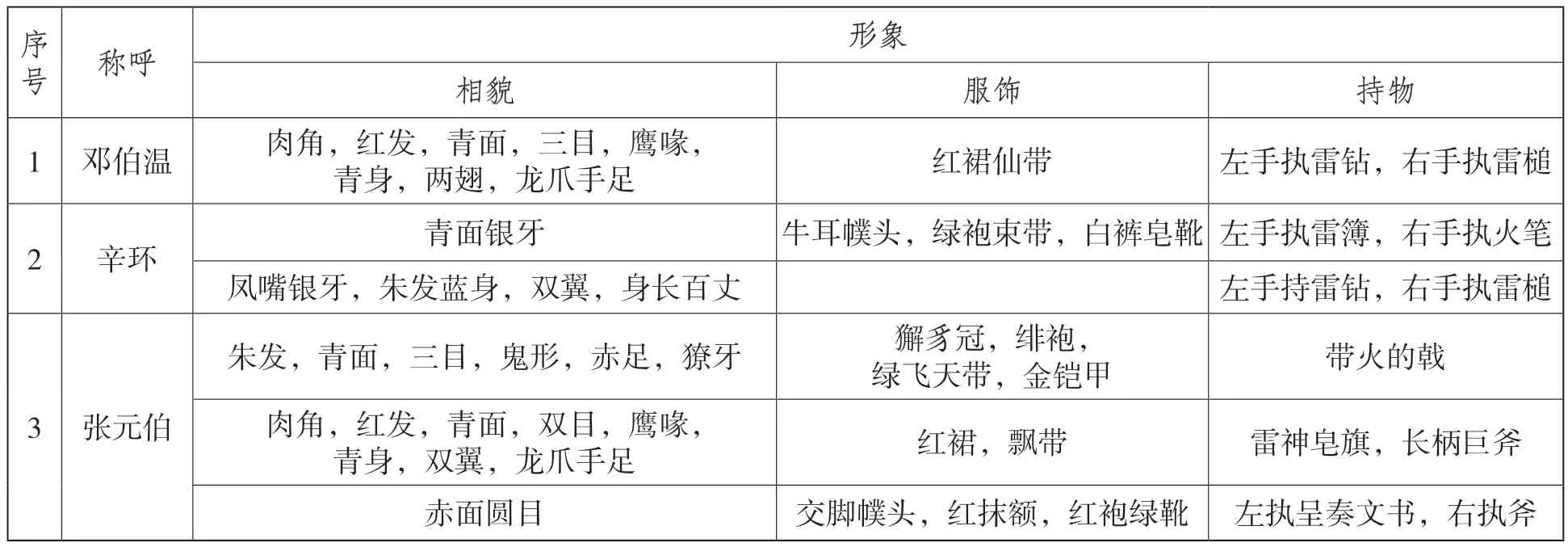

《道藏》中有三个常见的雷神形象:邓伯温、辛环和张元伯。邓伯温:“肉角,红发,青面,三目,鹰喙,青身,两翅,龙爪手足,左执雷砧,右执雷槌,作挥打之势,红裙仙带。”辛环:“戴牛耳幞头,青面银牙,绿袍束带,白裤,皂靴,左手执雷簿,右手执火笔。”张元伯:“肉角,红发,青面,双目,鹰喙,青身,双肉翅,龙爪手足,红裙飞仙带。如遣召雷神,执敕召雷神皂旗,腰悬巨斧,摇撼旗帜。”[16]423

关于邓伯温,《道法会元》卷九八:“雷霆歘火律令大神邓燮伯温,肉角,红发,青面,三目,鹰喙,青身,两翅,龙爪手足,左执雷砧,右执雷槌,作挥打之势,红裙仙带。”[16]423明清小说中称其为雷公,多谓之姓邓。

辛环,又称辛天君,《法海遗珠》卷三八称“雷霆三十三天大都督青帝天君”[17]36081,《清微元降大法》卷一四称“雷霆都督元帅玉府真君”[18]4829。此外《道法会元》卷八一有“负风猛吏银牙耀目辛汉臣”[19]39237之称。《道法会元》还载:“凤嘴银牙,朱发蓝身,左手持雷钻,右手执雷椎,身长百丈,两腋生翅,展开则数百里皆暗。”[19]38974

张元伯,为排名第三的雷神,又有“雷霆六一直符飞捷报应使者”“太乙捷疾直符使者”等称谓。他的形象因时而变,颇为神奇。如:“朱发,獬豸冠,青面,三目,出火,绯袍,绿飞天带,金甲,手仗火戟,鬼形,旁出獠牙。赤足,驾火龙。”[16]406还有另外的法相:“肉角,红发,青面,双目,鹰喙,青身,双肉翅,龙爪手足,红裙飞仙带。如遣召雷神,执敕召雷神皂旗,腰悬巨斧,摇撼旗帜。如少刻召雷回坛之时,却插旗于腰间,双手用力挥执长柄巨斧,开通雷路,猛作奋劈之势,引领万万雷神,喧轰如云而至。如召遣赍章奏,则交脚幞头,红抹额,赤面圆目,红袍绿靴,左执章奏,右执斧,如直符状,有破罡风、流金火铃、开天门诸神,皆从之。”[16]423(表3)

表3 道教典籍中的雷神

(二)艺术作品中的雷神图像

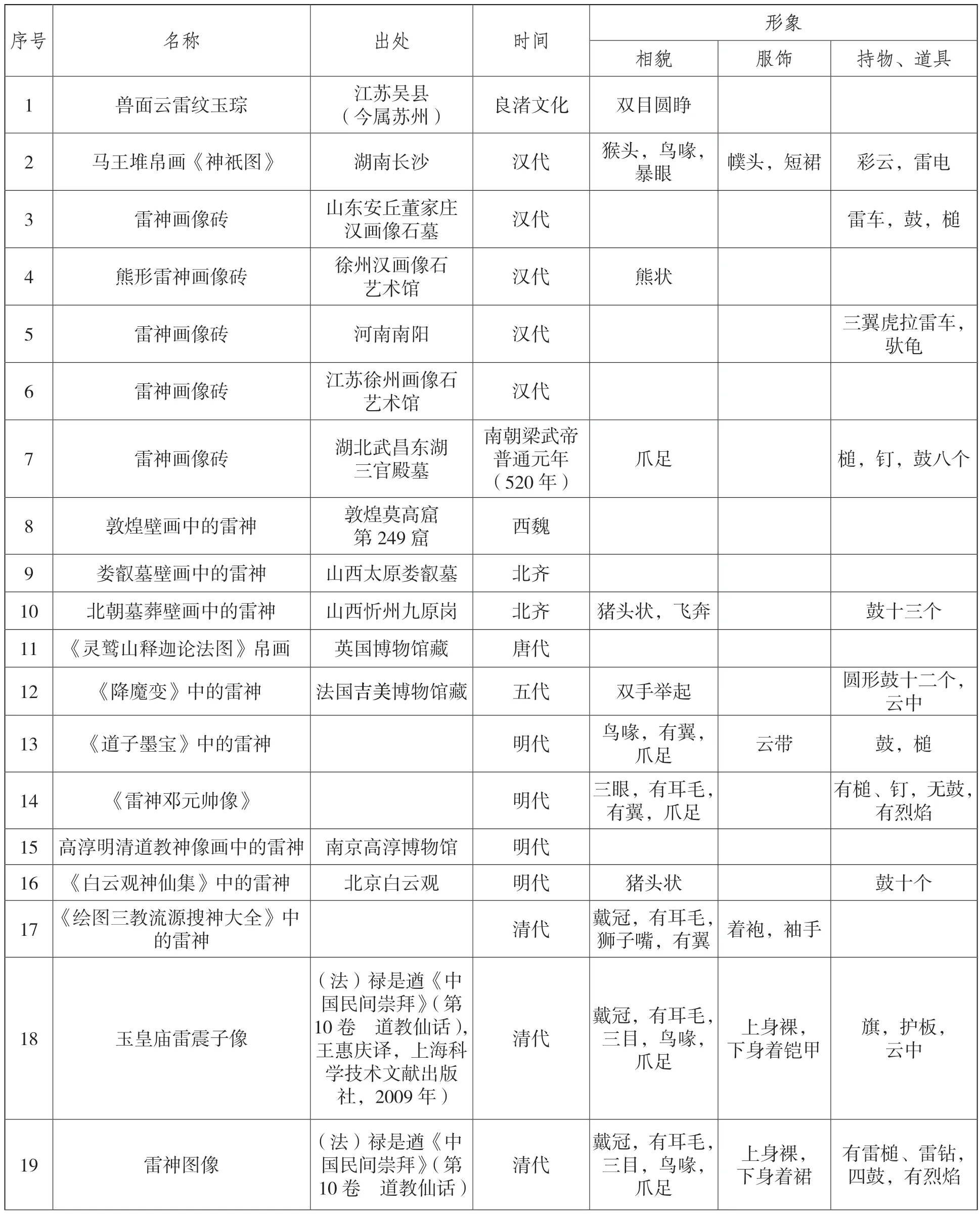

在艺术作品中,有着数量庞大的雷神形象,时间跨度从汉代到清代,形象非常丰富。汉代画像中猴子形象的雷神可能是表现较为具体的、最早的雷神形象。在长沙马王堆汉墓出土的《神祇图》帛画中也绘有雨师、雷公的形象。在周世荣《马王堆汉墓的“神祇图”帛画》一文中,雷公被描述为“面似猴,头戴幞头,巨眼圆睁,口似鸟喙,着短裙。上空飘着彩云状线条,仿佛闪电雷鸣,震荡着天空”[20]927。这与后世描述的雷神形象极为接近。(表4)

表4 艺术作品中的雷神

随着历史文化的发展,雷神形象也逐渐丰富起来:由早期双目暴眼的雷霆之势的刻画,到各种形态的雷神(猴头、牛状、猪头等);从兽状到半兽半人状,到鬼怪状;面部特征由鸟喙、暴眼,到耳毛、獠牙、蓝面、三目鬼的形象;从早期的无翼到飞奔,再到出现双翼;由汉代的雷、电、光,到魏晋的连鼓、雷槌、雷钻,基本形成后来的持物格局,清代进一步完善发展,出现皂旗、护板、轮鞭、长柄巨斧等。雷神形象也由早期的简约粗糙走向精致繁复,从陪衬走向独立主角,画面尺幅也不断变大。

(三)《老子八十一化图》中的雷神形象

1.《老子八十一化图》中的雷神图像比较

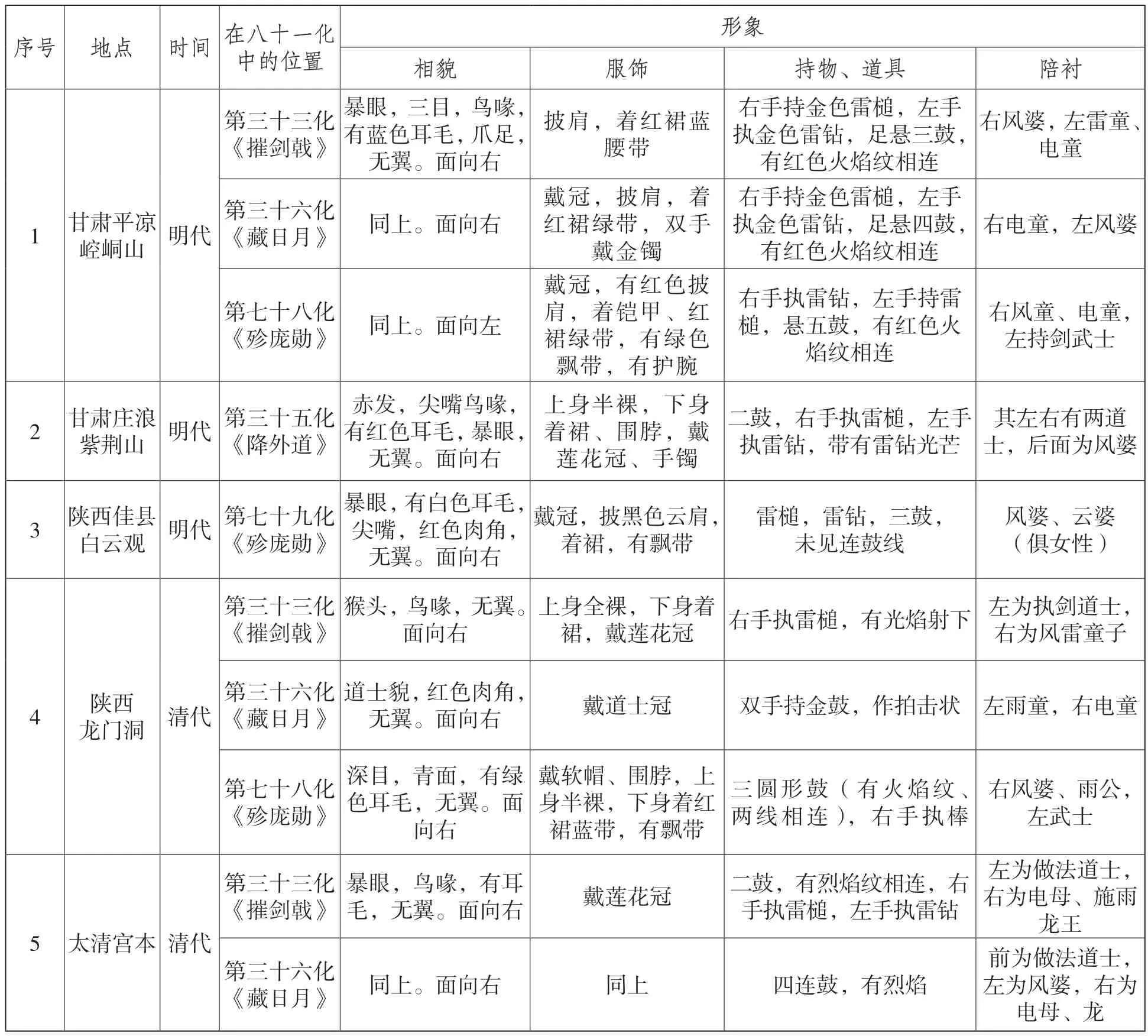

从已知研究来看,《老子八十一化图》中有价值的雷神形象有五处,制作年代为明清时期。可以看出,它们具有一定的传承关系。(表5)

表5 《老子八十一化图》中的雷神图像比较

从功能上说,这些雷神主要起到敌对状态下的威慑作用,为《老子八十一化图》中的武装力量,主要出现在第三十三化《摧剑戟》、第三十五化《降外道》、第三十六化《藏日月》、第七十八/九化《殄庞勋》中。这些需要对外道进行武力威慑之处,雷神形象极为接近,而细节则有所区别。服饰有了一定的差异,而持物和分布位置,则因地制宜,出现了巨大差异,如连鼓数量变化不一,有二鼓、三鼓、四鼓等。形象呈现集团化,不再单纯是雷神一个形象,出现了与雷神相配套的风婆、雨公、龙王等一系列的组合,甚至出现了武士、道士(武装道士)等,改变了传统意义上的雷神格局。有意思的是,还出现了龙王形象,风神、电神形象也呈现年龄和性别的差别。

2.雷神形象

雷神在元代之前比较多变,尚未定型,多以力士或大头鬼形象出现。《集说诠真》中说:“(雷神)状若力士,裸肠袒腹,背插两翅,额具三目,脸赤如猴,下颏长而锐,足如鹰颤,而爪更厉,左手执楔,右手执槌,作欲击状。”[21]358明清时期,其形象逐渐标准化。雷神形象的构成,既包括雷神自身的相貌、服饰、持物和姿态等,还包括诸如风婆、电母、龙王和道士等陪衬人物,其共同构成雷神的整体形象。

(1)雷神相貌

雷神相貌在可考的《老子八十一化图》中出现两种形象:猴状形象和常见形象,其中尖嘴(鸟喙)、有耳毛、暴眼、爪足、力士状是其标准配置。猴状形象出现在龙门洞第三十三化《摧剑戟》中。此外,该地第七十八化《殄庞勋》中还出现了青面的雷神形象,这个与道教典籍中的记载相符合。耳毛的画法表现出与其他地域的不同,略显粗糙。

《老子八十一化图》中的雷神都没有翼,有别于同时代其他画作。无翼雷神是《老子八十一化图》重要的特征之一。明代雷神为三目(崆峒山第三十三化《摧剑戟》),到清代变成普通的二目。耳毛有多种颜色,如红色耳毛(庄浪紫荆山第三十五化《降外道》)、白色耳毛(佳县白云观第七十九化《殄庞勋》)、绿色耳毛(龙门洞第七十八化《殄庞勋》)、蓝色耳毛(崆峒山第三十三化《摧剑戟》)。赤发基本延续,龙门洞中出现青面、红色肉角、道士貌的雷神是新的变化。

(2)雷神服饰

雷神服饰以陕西佳县白云观的《老子八十一化图》最为讲究,刻画精致。雷神戴冠,披云肩,着裙,其他地域的雷神则大多上半身裸露,下半身着裙。甘肃庄浪紫荆山雷神的服饰介于上述二者之间。龙门洞第三十三化《摧剑戟》中雷神上身全裸,比较特殊。

其中,冠帽是值得关注的。明代《老子八十一化图》中,崆峒山第三十六化《藏日月》中的雷神戴冠,庄浪紫荆山第三十五化《降外道》中的雷神戴莲花冠。明代佳县白云观第七十九化《殄庞勋》中的雷神戴冠;龙门洞第三十三化《摧剑戟》中的雷神戴莲花冠,第三十六化《藏日月》中的雷神戴道士冠,第七十八化《殄庞勋》中的雷神戴软帽;太清宫本第三十三化《摧剑戟》中的雷神戴莲花冠。冠帽的变化,反映了思想意识一定程度的波动和变化。

(3)雷神持物

雷鼓,也叫连鼓。在《老子八十一化图》中都有出现,不过有些微差异。雷鼓的形状有所不同,龙门洞第七十八化《殄庞勋》中的雷鼓造型与其他几处不同:多了两线的连鼓线,其他地方则为火焰纹。雷鼓数量也呈现多变性,连鼓数多为二鼓和三鼓。值得注意的是,龙门洞《老子八十一化图》比较独特,第七十八化《殄庞勋》中有三连鼓,而第三十六化《藏日月》中有一大金鼓,画在胸前,第三十三化《摧剑戟》中没有连鼓。连鼓的数量决定了连鼓的分布位置:多环绕在雷神周身,数量多则为全环绕,少则为半环绕,单个则为手持状。

雷钻,为雷神首要持物,在《老子八十一化图》中都有,形状基本相同。又叫雷钉,与楔子类似,“恶逆至重者,嗔之以此钻钉入脑顶,变化穿透于踵”[16]251。庄浪紫荆山第三十五化《降外道》中的雷钻描绘出钻光,比较独特。

(4)雷神姿态

《老子八十一化图》五处十幅雷神形象,其基本姿态多为右手高举雷槌,左手反手持雷钻,作右跨步状。但有两处例外:龙门洞第三十六化《藏日月》中道士貌雷神双手执大金鼓作拍击状,第七十八化《殄庞勋》中雷神右手执鼓槌作击状,身体均直立站立。崆峒山第七十八化《殄庞勋》中雷神与其他雷神站位面向相反,而面向左方。

(5)雷神陪衬

雷神周围都有一定的陪衬形象。所谓陪衬,即由具有一定扈从关系的人员构成对主体的从属关系。从雷神的陪衬中可以看出,明代主要有风婆、雷童、电童等,在庄浪紫荆山第三十五化《降外道》中陪衬人物为两道士和风婆(风婆位置较远);清代陪衬有风婆、雨公、风童、雨童、电童、电母、云母、道士、武士和施雨龙王等。

《老子八十一化图》中雷神陪衬有一定的多样性和变化,而且职属划分由早期的单纯、固定配搭(风、云、雨)衍生出性别、年龄呈多元化的固定配搭,其集团空间进一步扩大,出现武力系(持剑道士和武士)和法力系(做法道士)。雨公、雨童也为施雨龙王所代替。施雨龙王取代雨公进入雷神扈从序列,标志着民间龙王祈雨信仰的深化。

雷神的形象发生一系列变化:一是耳毛色彩的变化;二是青面雷神的出现;三是对细节的逐渐重视,如由三连鼓到多连鼓;四是陪衬由风童、电童、风婆、电婆到武士、道士、龙王的变化;五是由鸟兽形雷神到人形雷神、由三目雷神到二目雷神的变化。这些标志了雷神信仰进一步深入民间,无须借助奇异的形象(三目、双翼等)就能达到教化的功能。

3.《老子八十一化图》中的雷神图式及空间

以上《老子八十一化图》的图式可以分为雷神主体图式和雷神陪衬图式。在雷神主体图式中,相貌的差异、冠帽的有无、服饰的差异、持物的不同、姿态的变化等一起构成了不同类型的雷神图式。而作为雷神陪衬的其他形象,则构成了雷神陪衬图式。其又分为四种:传统风云雨电的陪衬图式、武士陪衬图式、道士(武装道士)陪衬图式和龙王陪衬图式等。

《老子八十一化图》中,从雷神与老子及其他的关系来说,作为一种扈从关系,雷神成为老子化胡威力的宣示。伴随着雷神地位的确立,其陪衬群体逐渐建立,有风云婆婆、风云童子、武装道士、武士、龙王等,与雷神相配套,构成雷神的集团空间。

4.流变探究

从上述比较可看出,雷神形象随着地域而发生了一定的流变,这些变化更多体现在一些细节上,如耳毛、冠、悬鼓数量、陪衬人物等。这些变化又受到诸多因素的影响,主要包括:第一,西南少数民族神话的再塑造,如鸡的神话使雷神在丰富的形象中有了鸡的形态(鸟喙),特别是明代江西龙虎山成为道教一大中心,其在西南地区的影响力极大,波及西北;第二,明清话本中雷震子形象对雷神形象的再改造,如“鸡嘴雷震子”“猴头雷公”等;第三,《道藏》等道教典籍中对雷神的规定性描写,如蓝面雷神;第四,为突出对雷神某种独特形象的需求,如雷鼓、雷钻的配搭等。此外,也有功德主对雷神信仰及形象的订制需求,如把雷神画成道士貌;也有民间画师自己主观性的表达,如耳毛颜色的变化。

雷神形象由怪异走向正常的人形(道士貌),在一定程度上表达了人们的社会价值诉求。

三、雷神形象的传播

雷神形象的传播,伴随着道教在当时社会政治、信仰及生活等各个层面的传播而展开,雷神形象的版本显示了其在传播中的流变。以佳县、崆峒山、紫荆山等几个重要节点考察全真教信仰的传播、变异,以及《老子八十一化图》的刊播与本土化,对《老子八十一化图》中雷神形象的研究是有所补充的。

(一)全真教信仰在西北的传播

金元时,全真教王重阳弟子马丹阳、丘处机等在北方不断传教,门徒甚众,道场甚广。马丹阳在关中的西安、泾阳、陇县及陇东的平凉、华亭等地传教,后由于政治原因,一部分道教徒被迫返回山东传教。全真教奉行秦陇,在其传教下,秦陇有名有姓的弟子达140人。[22]392丘处机在西北的传教也很成功,传承人有86人之多。[22]404-408其传播地域以陕西为首位,其次为河南、山西、河北、山东、甘肃等地。[22]416可以看出,其首选的活动地仍然是以陕西龙门洞祖庭为中心的,传播的路径是由陕西龙门洞辐射出的。其中,静宁人贺志真传道于德顺军(今甘肃静宁),兴建陇州(今陕西陇县)玉泉观、平凉朝元观、德顺昊天观等,其门人、法孙、重孙多达166人,分布在“奉元路、长安、泾阳、富平、三原、静宁、隆德、宁州”等地,有记载的道观达37个。[22]421

全真教起源于陕西,最早向东传播,后逐渐向西传播,陕西所建道观占金元两朝全真观的19.83%。[22]443明清全真教传播广泛,在甘肃兰州、天水、平凉、庆阳等的道观有54处。[22]491明代中后期,青海的道观也有一定的规模。

(二)雷神的版本问题

古代壁画的传播一定有粉本。粉本一般会被照搬,但在某些时候又会发生一定的变异,如为适应场地大小、场景需求、雇主特定需求等,进而选择性地采用各种变化的形式。西北地区雷神形象的粉本,一部分来自禁毁之前存留刻印的图像。

《老子八十一化图》是丘处机的弟子史志经、清安居士令狐璋编修绘制的,其时间在1241—1250年。[22]419《老子八十一化图》编绘后,全真教掌教李志常组织刻版刊印。1255年,由于佛教的反对,始被禁焚。1256年,再被禁焚。1260年,又被禁焚。《老子八十一化图》转入地下,图版秘藏于一些道观。显而易见,《老子八十一化图》极有可能秘密转入政治文化的边缘地带,逐渐向边远地区传播。随着政治、宗教、文化环境的变化,明代普遍尊崇道教,道教又活跃起来。重现在公众场合中的《老子八十一化图》,自然而然地带有了时代的新面孔。雷神形象与之相关联,也发生了一系列变化。通过这些变化,可以看出雷神形象的变迁。

粉本源自文本,文本记述及口传对粉本影响极大,但粉本又对文字进行适度改造。留传下来的相关壁画、版画,是粉本中比较程式化的范本,只不过在不同图像中呈现出细节的变化,这反映了传播过程中粉本的变异,因为每个时代都多多少少对粉本作了取舍和再创作。