为什么生命政治行不通

2023-08-01闫培宇

闫培宇

摘 要:生命政治全面推行以来,西方现代化不仅未能延续其繁荣,而且越发陷入困境。历史地看,生命政治因人口治理而崛起,因新自由主义而繁荣,因新冠疫情而陷入困境。然而批判性地讲,尽管生命政治发展为人口学、例外状态、经济治理与数字生命政治等形式,但这不仅没有给予个体更多人权与自由,也没有产生通往人类解放的现实路径。这表明生命政治在理论与实践上都行不通,所以不能走其西方现代化老路,而要走人民至上的中国式现代化新路,这是研究生命政治的当代价值所在。

关键词:生命政治;人口治理;新自由主义;新冠疫情;西方现代化

中图分类号:B506

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2023)03-0113-07

全球新冠大流行三年来,生命政治已成为当今学术热点。诚然,目前对生命政治的研究成果较为丰硕,如莫伟民教授对福柯著作进行了大量翻译与精深的文本学研究,蓝江教授对生命政治历史逻辑进行了深刻剖析,吴冠军教授则从概念论与范畴学视角对生命政治加以辨析等。但生命政治能否行得通,却亟待甄别与判断。以史为鉴,作为西方现代化的产物,生命政治在理论与实践层面都是行不通的。不仅生命政治的实施未能使西方摆脱现代性危机,而且福柯以降的生命政治思潮也没有找到实现人类解放的可行方案。生命政治为何行不通?正如黑格尔所言:“密纳发的猫头鹰要等黄昏到来,才会起飞。”[1]这需要探究生命政治之崛起、繁荣与困境的历史逻辑,并对该过程进行哲学批判。

一、崛起:生命政治与人口治理

何谓生命政治?简言之,生命政治(biopo-litics)即生命政治学、生物政治学、人口调控(controles regulateurs),是西方现代化的定在(dasein)。如果说司法所关注的是抽象人格(如理性人、经济人等),那么生命政治所关注的是人口[2]。就如同福柯在1979年法兰西公学院系列讲座“生命政治学的诞生”中所指出:“我把它理解为从18世纪起,人们以某种方式试图使那些由健康、卫生、出生率、寿命、人种等这些在人口中构成的活人总体之特有现象向治理实践所提出的各种问题合理化。”[3]280按照生命政治的法文词biopolitique解读,生命政治就是“生物政治学”,是西方现代化的人口治理策略,是维持人在生物意义上的生命状态的管理,是“让人活”的管理学。这个概念的重点在于,作为知识的词根“tique”,它表示一门具体的知识,如语言学(linguistics)、政治学(politics)、美学(esthetics)等。可以说,生命政治之于人口治理,就如同农学之于畜牧。

生命政治从何而来?福柯在1976年《必须保卫社会》的讲座中认为:“在18世纪下半叶,出生率、死亡率、寿命这些过程,与所有经济和政治问题相联系,构成了知识的首要对象和生命政治控制的首要目标。”从词频学上看,福柯在《必须保卫社会》中使用了18次“生命政治”。从1976年《必须保卫社会》的讲座开始,福柯在《性经验史》第一卷、1977年到1978年《安全、领土与人口》的讲座、1979年《生命政治的诞生》的讲座中连续不断地出现“生命政治”概念,都是使用biopolitique一词,并且福柯此后对于生命政治概念的使用,没有脱离其最初的内涵,更多的是在对这一概念作补充和注脚。(参见福柯:《必须保卫社会》,上海人民出版社2010年版,第229-230页)[4]诚然,生命政治源于18世纪,但是生命政治全面展开却在当代。20世纪70年代,随着福利国家制度陷入危机,以自由为名的新自由主义迅速崛起在1978年左右,美国、德国、法国等西方资本主义国家所采取的一系列新自由主义政策,直接成为福柯讨论生命政治的现实背景。(See ELDEN S:Foucaults last decade,Polity,2016,pp.102-111)[5],生命政治因而大规模实施。不同于资本对人的异化,生命政治直指人口治理,这反映了西方现代化的转型:即从缓解阶级矛盾的宏观权力指引,走向调控人口的微观权力导向;同时从国家机器的直接权力干预模式,转向隐形的、微观的权力部署(dispositifs)管治模式[6]。所以生命政治的推行,并不意味着异化消失了,更有甚者将人的身体也纳入西方现代化的权力体系中。人不再是人,而是被作为人口对待,在生命政治诞生之初,就以广义的人口学(demography)的形式展开。

值得注意的是,意识形态国家机器

还不能等同于生命政治,它是生产意识形态的权力结构,是阶级政治的范畴。在阿尔都塞看来,意识形态是以个体的社会生存境遇为内容构建的想象性关系,是意识和无意识的形式,不仅是外在意识灌输的结果,同时也是特定意识感召的结果;不仅有个体之间的意识传递,而且有组织、阶级与国家等权力载体的感召。因而阿尔都塞断言,“意识形态的存在与把个体召唤为主体是一回事”[7]373,意识形态是“无主体”的中介,但是却能够“召唤”(interpellation)主体,是阶级形成、聚集以及领导的权柄所在。无论是统治阶级,还是被统治阶级,都需要掌握意识形态的生产机制以塑造权力结构,这是掌握政权的关键。

也应当看到的是,意识形态国家机器可能包含着生命政治,二者并行不悖。意识形态国家机器的权力技术可以是强制的,比如通过树立起纪律来实现服从的目的,这属于规训的范畴。同时,意识形态国家机器也可以是知识形式的,是能够通过满足个体社会生活的需要,引导个体主动接受意识形態,后者就进入了生命政治范畴阿尔都塞就曾指出:“劳动力的再生产不仅要求再生产出劳动力的技能,同时还要求再生产出劳动力对现存秩序的各种规范的服从,即一方面为工人们再生产出对于占统治地位的意识形态的服从,另一方面为从事剥削和镇压的当事人再生产出正确运用占统治地位的意识形态的能力,以便他们也能‘用词句为统治阶级的统治做准备。”(参见阿尔都塞:《哲学与政治:阿尔都塞读本》,吉林人民出版社2003年版,第325页)[7]325。不同的是,意识形态国家机器侧重于意识形态灌输,对象是阶级;生命政治则侧重于调节生命的社会生存,是让人活下去、生活好的政治,对象是人口。而当意识形态国家机器为人口政策服务,就为生命政治创造了条件。教育就是一个典型的例子,作为意识形态国家机器的实体,教育是国家对公民素养的培训,属于阶级政治范畴。而满足了人的生活和发展基本需要的教育,则是个体在社会经济生活的内容,它满足了人的生活、发展需要,是一种人口学,这属于生命政治范畴(见图1)。

由此可见,生命政治并非建构自觉的阶级意识,而是构建非结构的、个体的常识,这种常识的典型是关于个体日常生活的统计学。如果说意识形态国家机器是通过引导大众意识与国家意志合一,其形式是灌输的、传播式的,那么生命政治则是基于社会大众基本生活需要的健康、安全、教育等,是引导、诱导大众进入人口治理。所以在生命政治的管理体系中,大众被简化为非人格化的人口,他们不是失去意识,而是有意识地融入当代西方治理。

生命政治何以实现?生命政治的具体实施模式、手段与路径都指向满足与保障人的生活的手段,实为治理技术[8]。正如哈特和奈格里所说:“生命政治就是这样一个领域,在这个领域中,这种关系变得十分发达:在生命的现实中,需要让生命政治摆脱凄惨的屈从形象,反对生命权力,而生命权力就是资本主义腐蚀现实的动力。如果在生命政治领域的各种力量不能生产出一个溢出(excess),一种存在的超溢(overflowing),打破这种力量均势的平衡性,这个问题就不能得到解决。”[9]可以说,治理技术是“权力中一切可能带来有效的生产、丰富的战略和肯定性的东西”[10],体现出生命政治的积极作用,但其本质是把人自由自觉的联合狀态碎片化,只剩下贫乏个体与抽象个性。换言之,治理技术意味着以自由之名行生命政治之实,它使得人自愿被捆绑在维持生计的理性链条之上,它优先于人权、自由,从而将人口治理合理化,实现“润物细无声”的人口管理。正因如此,只要是推行生命政治,就必然是以市场为中心,把人作为人口纳入管控之中,这不仅取消了人的主体性,也无法根本保障人民群众的切身利益,生命政治的政策局限性也在于此。

二、繁荣:生命政治与新自由主义

随着新自由主义的崛起,生命政治繁荣起来。20世纪80年代,西方资本主义经济陷入“滞胀”(stagflation)困境,“新自由主义”(neoliberalism)模式被推到历史的舞台前。所谓的新自由主义,指的是奉行“大市场”(competitive profit maximizing markets)、“小政府”(minimalist enforcement state)、西方民主与私有化的资本逻辑形态。新自由主义是对“凯恩斯主义”(Keynesianism)的“拨乱反正”,奉行哈耶克所鼓吹的“交换秩序”(catallaxy)。但是,新自由主义并非要解决危机,而是将危机转移到外部市场。新自由主义因此推动了市场的全球化,也推动了全球化的管理,生命政治因此全面展开。正如福柯在“生命政治学的诞生”的讲座中所指出:“一旦我们知道了称之为自由主义的治理体制是什么,我觉得我们就可以掌握什么是生命政治学了。”[3]19综上,生命政治与新自由主义关系见图2所示。

其一,生命政治繁荣的历史前提,来自新自由主义“治理体制”的总体性。新自由主义要求打破民族国家界限,生命政治因而被大规模实施,并产生了帝国。“帝国”(empire)的实质是全球生命政治生产(biopolitical production),是新自由主义的世界主权建构[11]22-42。帝国具有生命政治的典型特征:(1)无中心的、无边界的主权形态;(2)全球化市场的总体性(totality);(3)消弭生产与生活的界限奈格里在2003年《关于帝国的公理》的演讲中重新界定帝国概念,他指出:“帝国是一个主权形成的过程,对全球市场进行控制的新的主权。”(参见安东尼奥·奈格里:《超越帝国》,北京大学出版社2016年版,第9页)[12]9。帝国包含着生命权力的生产,以不断消解政治主体性,去实现世界市场管理哈特和奈格里指出:“帝国的概念表示,与其说它自身是一个发源于征服的历史的政权,不如说它是一个成功地终止了历史并因此使现有事态恒定不变的秩序。”(See HARDT M,NEGRI A:Empire,Harvard University,2001,p.xiv)[11]xiv。但是,帝国并不是封闭的体系,“而是非常开放的关系”,并且“在帝国形成的趋势之中,将会发现新的矛盾和新的解放过程”[12]9-10。危机是当前帝国体系演变的关键所在。正如哈特、奈格里断言,当今的各种危机并不能悖论性地阻止全球结构的持续统治;同资本本身一样,这一新生的世界秩序也必须通过危机发挥作用,甚至要以危机为生。在当前世界局势下,保守主义、民粹主义与霸权主义重新兴起,领导着居统治地位的民族、国家和超国家组织的精英们,并使之都受新自由主义意识形态主导,义无反顾地致力于建设和维护资本主义的全球秩序[13]。帝国也因此以新的形式被重构。

其二,生命政治繁荣的驱动力,来自新自由主义所带来的西方政治转型。20世纪90年代,帝国的扩张反过来冲击着西方政治,进而从规范政治转向主权政治传统。所谓主权政治,指的是优先维护和确立主权的政治。主权(sovereignty)是建构政治秩序的无上权力。阿甘本就指出,“主权既在司法秩序之内,又在司法秩序之外”[14],这折射出规范政治(契约、司法等)与主权政治的二元结构。而主权政治之于西方政治是基础性构成,在面对金融危机、难民与恐怖主义时,西方诸国会为了捍卫主权而搁置自由和人权。而在主权政治中,悬置规范政治的生命政治形式就是“例外状态(state of exception)”正如施米特在《政治神学:主权学说四论》中所指出的,“主权决定例外状态(ausnahmezustand)”,“例外状态”是“例外之于规则的优先性”。(See SCHMITT C:Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souver?nit?t,Duncker & Humblot,2009,p.13)[15]。例外状态是国家的紧急状态,当“例外状态”触发,人就丧失基本的权利、社会人格与社会关系,就会沦为时刻暴露在死亡威胁之下的赤裸生命(barelife)[16]。就此而言,例外状态使得从主权发动的暴力合理化,也造成了新世纪以来恐怖主义、难民等人口难题。

为了应对越发严峻的恐怖主义与难民问题,以及对例外状态的补充,经济治理被完善起来,成为实现全球化市场治安(police)的生命政治。经济治理在西方政治中有着悠久传统。在古希腊城邦政治中,经济(oikonomia)即“家政管理”(household management)。不同于政治的詞根“polis”指城邦与公民权力,经济词根“oikos”则指家庭与财富,二者互为表里[17];在中世纪,与神权政治相补充的则是经济神学(economic theology),后者是对世俗事务的管理[18]1-3,35-40;而在现代西方,经济则具有治理艺术(art of government)的内涵,成为实现财富的中介。亚当·斯密的“看不见的手”(invisible hand)就是对经济治理的隐喻,经济治理因此具有政治美学化(aestheticizing of politics)的效应,使得人被感召而自愿被纳入其中。在此意义上,经济治理构建起没有中心、“王座空空如也”(empty throne)、权威却无所不在的权力结构[18]81-114,274-288。由于经济治理的存在,尽管恐怖主义、难民不断涌现,但是对于自由市场的信仰,使得赤裸生命为新自由主义所吸纳,并成为西方现代化的组成部分。

其三,全球化的深入塑造了西方现代化中的流动性、个体性,生命政治繁荣随之走向全球。21世纪初,随着新自由主义从国家治理迈入全球治理,全球化越发展现出“难以捉摸的”“无法控制的”“肆无忌惮的”特征,这使得西方现代化出现了流动的现代性(liquid modernity)。现代性之所以是“流动的”,是因为新自由主义驱动下的资本逻辑与生命政治的全球化。正如理查德·罗蒂所指出的,全球化的事实在于:“……缺少一个全球政体意味着,除了他们自己的利益之外,那些极其富有的人可以自行其是,丝毫不用操心其他人的利益。”[19]在资本逻辑与生命政治的双元效应下,一边是因全球资本积累而暴富的富裕阶层,另一边则是不断扩大、遍布世界的难民潮,二者互为镜像。可以说,西方现代化的流动性制造了难民,而难民本身却被西方现代化所抛弃,成为“人类废弃物”(human waste)[20]69,后者是实质上的“赤裸生命”(bare life)。就此而言,流动的现代性与生命政治的全球化内在嵌合,以至于鲍曼感叹道:“流动的现代性是一个有着过度、剩余、废弃物以及废弃物处理的文明。”[20]97这也构成了对全球化市场总体性的威胁。

当流动的现代性使全球化成为人类废弃物的“生产线”,后福特主义就开始不断塑造支撑现代消费主义的个体性。如果说资本逻辑是全球化的历史驱动力,那么这种驱动力本身则来自后福特主义(Post-Fordism)。后福特主义既主张以计算机、信息技术等为中介的自动化生产,也主张脑力劳动(intellectual labour)主导体力劳动的生产。由于后福特主义从生活时空的生产主导了生产时空的生产[21],于是生命政治时空之扩展、生命权力(biopower)之渗透、生命政治劳动(biopolitical labour)之形成、个体性(individuality)之重塑都得以实现。但个体性并不处于静态之中,而是动态地不断涌现。在时间维度,个体性处于流动的现代性中,是居伊·德波(Guy Debord)意义上的欲望生产的产物[22];而在空间维度,个体性处于非中心的生命权力关系中,处于“千高原”(mille plateaux)式的非同一性关系中。个体性因而构成了生命政治生产的必要部分。

次贷危机(subprime mortgage crisis)爆发后,新自由主义的历史困境引起了旨在超越帝国扩张、反抗资本剥削的政治哲学冲动,生命政治因此被视作通向解放的未来方案。在哈特、奈格里看来,个体性是生命权力无法化约之物,而这构成个体性可以普遍联合成为大众(multitude)的现实基础。他们因此提出一种近似斯宾诺莎所言的“绝对民主”的方案,依托非物质劳动生产构建智能时代制宪权(constituent power),使大众成为超越资本的力量,重建“人人参与的政府,人人享有的政府”[23]。事实上,哈特、奈格里所阐发的制宪权并不存在于现实之中,而是存在于无法被私有化的网络空间之中,这是其生命政治解放之前提。而事实上,网络空间是否可以被私有化并不重要,重要的是非物质劳动已然从属于数字资本主义的剩余价值生产链条。如此看来,以非物质劳动为前提的生命政治生产并未脱离资本逻辑,这也成为生命政治无法通向人类解放的根本原因。

三、困境:生命政治与新冠疫情

新冠疫情大流行成为生命政治的分水岭,暴露出生命政治的必然困境。在新冠疫情中,生命政治进退两难:一方面,疫情阻断了全球化,破坏了既有的价值增殖链条;另一方面,疫情虽然危及生命,但在资本积累的压力之下,西方国家的抗疫举措无不半途而废。生命政治的困境由此毕现,并暴露出生命政治与自由的对立、和人权的矛盾以及同资本主义的共谋。

在新冠疫情中,生命政治首先表现为同自由的对立。自疫情暴发伊始,西方国家的紧急抗疫举措引起了对生命政治的反思。在阿甘本看来,紧急抗疫举措实质上是例外状态,是妨害到人身自由的生命政治,使人们心甘情愿被管制。在阿甘本近乎反智主义的论调中,他认为以例外状态防控疫情的做法是高估了疫情,是生命政治的做法。在此意义上,阿甘本认为生命政治思维源于对于科学的迷信和盲从,他指出:“实际上,我们这个时代的宗教……像任何其他宗教一样,这种信仰可以产生恐惧和迷信,或者至少可以用来传播它们。”[24]而一旦现代科学的疫情观念为大众所接受,大众就会主动地接受例外状态,进而主动放弃人身自由。然而,尽管阿甘本揭示了生命政治与自由的对立,但其对于疫情的看法被证明是错误的,也因此引起了多方的批评。

新冠疫情还引发了生命政治同人权的矛盾。生命权是人权的基本内容,因此抗击疫情本就是捍卫人权既有的健康权与生命权内容。在此意义上,埃斯波西托批评阿甘本,认为其片面强调疫情防控对于自由的妨害,忽视了其对人权的保護。但是埃斯波西托也坦承,西方疫情防控并未跳出生命政治的范畴。正因如此,生命政治的抗疫举措未能贯彻始终地保护生命,因而陷入与人权的矛盾。而生命政治对生命的优先保护就是免疫(immunitas),是以综合医学、生物学、法学等来实施对生命的管理、调节和保存。就词源来看,免疫是对共同体的义务,而不是对人的义务。免疫的当代起源来自纳粹国家,是以排除一部分人的方式来保护另一部分人,因此免疫实质上是生命权力对于生命的全面凌驾[25]。这表明免疫兼具对生命的肯定与否定意涵。埃斯波西托因此呼唤不凌驾于人的生命政治,呼唤积极的生命政治。然而事与愿违,随着新冠疫情蔓延,西方抗疫“虎头蛇尾”,最后都倒向了群体免疫(community immunity):即以损害老弱人群健康权、生命权的代价,保有免疫人群的人权,这是生命政治人权矛盾的体现。

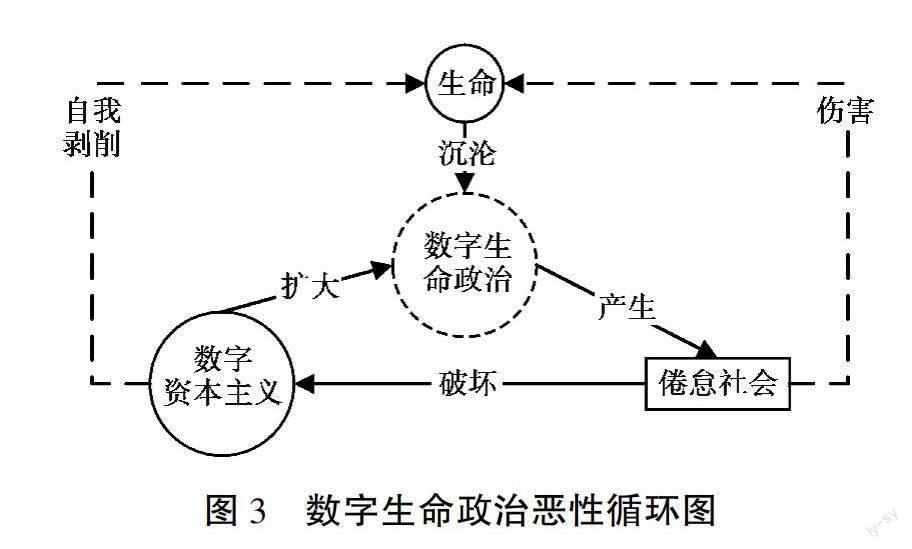

在疫情中,不论是生命政治与自由的对立,还是与人权的矛盾,都可以归结为生命政治与资本主义的共谋。尽管疫情阻碍了全球化,但并未阻断数字资本主义的扩张,反而使资本积累更多地转向虚拟空间,这也给生命政治打开更多空间,产生数字生命政治(digital biopolitics)。在这种情况下,韩炳哲敏锐地指出:“新冠疫情将会确保数字生命政治——一个生命政治的、规训的社会——在全球范围内繁荣起来。”[26]90在韩炳哲看来,数字资本主义扩张将人的生存境遇抛入倦怠社会(burnout society):即人们由于过度自我剥削而陷入普遍倦怠状态。不仅如此,数字资本主义对人工智能、区块链与元宇宙的应用模糊了现实与虚拟的界限,个体的工作与休息时间不再泾渭分明,结果是个体思想、生活与行为的虚实碎片化,个体孤独地、原子化地、沉浸式地沉沦于数字生命政治,实则是受到ChatGPT这样的“类人智能支配”[27]。在这种情况下,资本剥削的主导形式不再是外在于劳动者的“他者剥削”(allo-exploitation),而是“剥削者同时也被剥削”,是自动剥削(auto-exploitation)。如此一来,效率最大化因此成为数字劳动者的切身境遇,并产生了自我剥削(self-exploitation)[26]38。韩炳哲就如是形容自我剥削的景象:“自己剥削自己。这意味着即使没有统治,剥削也是可能的。”[28]倦怠(burnout)也因此成为自愿自我剥削的后果,这也是数字生命政治的典型特征。

而当倦怠社会现象出现时,数字生命政治就走到了死胡同。从一方面来讲,倦怠社会出现,不仅破坏数字资本主义的价值增殖过程,而且伤害个体生命,使得积极的生命政治不复可能。倦怠社会的出现,是数字资本主义过度自我剥削的产物。(1)数字资本主义打破了生产和生活的时空界限,不仅侵占了个体的休息、休闲时间,而且以加快生活节奏的方式扩大剥削,使得个体倦怠呈指数级(exponential)增长。(2)数字资本主义融合了现实世界和虚拟世界,这不仅将现实世界中的剥削传导到虚拟世界中,而且把虚拟世界中的自我剥削代入现实世界。来自两个世界的剥削,使得个体倦怠呈几何级(geometry)增长。(3)休息时间的减少与生活节奏的加速,使得个体无法始终维持高效生产与再生产。长期倦怠使人无力自我剥削,这直接导致资本的剩余价值率下降。就此而言,倦怠社会是对价值增殖的破坏。然而,数字资本主义并不会因为个体的倦怠而放弃价值增殖,只会继续扩大数字生命政治对于个体生活的支配,以至于进一步加剧倦怠,也间接地降低剩余价值率,如此形成恶性循环(见图3)。在此种情况下,倦怠的加剧不断削弱个体的生命力量,这意味着生命政治走向了对生命的伤害,埃斯波西托所期待的积极生命政治终究行不通。

从另一方面讲,生命政治也终将取消主体性,这使人类解放不复可能。倦怠社会的出现,不仅意味着个体处于现实世界与虚拟世界交互中的碎片化状态,而且意味着个体沉沦于数字生命政治,因而个体不复有主体性,并且彼此孤立、无法聚集。在此意义上,哈特、奈格里所期待的大众解放的生命政治也不可能实现。事实上,哈特、奈格里的生命政治方案,不过是寄希望于用脑力劳动生产去超越资本主义。早在马克思、恩格斯那里,就已经否认了以脑力劳动生产通向人类解放的可能。其一,马克思认为,脑力劳动与体力劳动的分离不过是机器化大工业的产物,历史地从属于资本主义生产方式[29];其二,恩格斯也在《致国际社会主义者大学生代表大会》一文中提出,处于资本雇佣制度下的脑力劳动者也是剩余价值的生产者,脑力劳动者无法聚集为反抗资本主义的力量;其三,马克思认为,仅仅依靠科技进步无法超越资本主义,他指出:“科学不费资本家‘分文,资本像吞并别人的劳动一样吞并科学。但是,对科学或物质财富的‘资本主义的占有和‘个人的占有,是截然不同的两件事。”[30]而在数字资本主义阶段,数字技术仍然为资本所占有和支配,生命政治也依旧与资本主义共谋,并完全吞噬了人类解放之路。

综上可知,不论是生命政治实践,抑或积极的生命政治,还是生命政治的解放方案,都是行不通的。这是因为,生命政治的历史实质是西方现代化的产物,标志着现代西方进入了伦理秩序以经济利益计算为尺度的历史。而生命政治的存在就是为了资本逻辑的发展,这是生命政治之所以同资本主义共谋的根本原因。这也说明,尽管生命政治围绕人的身体与生活展开,而一旦保有生命的成本妨害到资本的价值增殖,人的健康权、生命权等人权也就为生命政治所捐弃,而倦怠社会的出现也就不足为奇。在此逻辑意义上,生命政治之所以行不通有其历史必然性。

所以,研究生命政治的当代意义,就在于对西方现代化的批判价值。批判西方现代化,不是全盘否定,也不是蜻蜓点水式的评价,而是取其精华、去其糟粕。一方面,必须看到生命政治是行不通的。即使发展到数字资本主义阶段,生命政治也并没有予以人类更多的自由和人权,反而可能造成对生命的伤害,这是西方现代化实践中的历史教训。另一方面,在西方生命政治实施过程中,也为解决人口问题、发展公共医疗、建立社会保障、维护公共安全等问题积累了诸多经验,这对拓展中国式现代化具有一定的借鉴意义。但是,也应当看到,数字时代已然降临,并以不可阻挡的趋势塑造着人类现代化进程,而如何避免陷入数字生命政治,这仍然是一个值得深思和探讨的命题。

参考文献:

[1] HEGEL F.Werke in zwanzig B?nden:Bd.7[M].Berlin:Suhrkamp Verlay,1986:8.

[2] FOUCAULT M.Dits et écrits Ⅱ 19761988[M].Paris:éditions Gallimard,2001:210.

[3] 福柯.生命政治的诞生[M].莫伟民,赵伟,译.上海:上海人民出版社,2011.

[4] 福柯.必须保卫社会[M].上海:上海人民出版社,2010:229-230.

[5] ELDEN S. Foucaults last decade[M].Cambridge,UK:Polity Press,2016:102-111.

[6] 张一兵.回到马克思:经济学语境中的哲学话语[M].南京:江苏人民出版社,2014:442.

[7] 阿尔都塞.哲学与政治:阿尔都塞读本[M].陈越,译.长春:吉林人民出版社,2003.

[8] 福柯.安全、领土、人口:法兰西学院演讲系列:1977—1978[M].钱翰,陈晓径,译.上海:上海人民出版社,2010:91.

[9] HARDT M,NEGRI A.Assembly[M].Oxford:Oxford University,2017:234.

[10]FOUCAULT M.Histoire de la sexualité:Vol.1 La volonté du savoir[M].Paris:éditions Gallimard,1976:114.

[11]HARDT M,NEGRI A.Empire[M].Cambridge:Harvard University,2001.

[12]安東尼奥·奈格里.超越帝国[M].李琨,陆汉臻,译.北京:北京大学出版社,2016.

[13]HARDT M,NEGRI A.Empire,twenty years on[J].New Left Review,2019(120):76.

[14]AGAMBEN G.Sovereignty and life[M].Stanford:Stanford University Press,1998:10-29.

[15]SCHMITT C.Politische theologie:Vier kapitel zur lehre von der Souver?nit?t[M].Berlin:Duncker & Humblot,2009:13.

[16]RANCIERE J.Who is the subject of the rights of man?[J].South Atlantic Quarterly,2004(103):2-3,297-310.

[17]ARISTOTLE.Politics[M].South Kitchener:Batoche Books,1999:15-20.

[18]AGAMBEN G.Kingdom and glory:For a theological genealogy of economy and government[M].Palo Alto:Stanford University,2011.

[19]RORTY R.Globalization,the politics of identity and social hope,in philosophy and social hope[M].London:Penguin,1999:229-239.

[20]BAUMAN Z.Wasted lives:Modernity and its outcasts[M].Cambridge:Polity Press,2004.

[21]HARDT M,NEGRI A.Multitude[M].London:Penguin,2004:108-115.

[22]刘冰菁.异轨:居伊·德波的资本主义突围[J].马克思主义与现实,2017(5):118-123.

[23]HARDT M,NEGRI A.Commonwealth[M].Cambridge:Harvard University,2009:270-354.

[24]AGAMBEN G.Where are we now?The epidemic as politics[M].Maryland: Rowman & Littlefield Publishers,2021:15.

[25]ESPOSITO R.Bios:Biopolitics and philosophy[M].London:The University of Minnesota,2008:11.

[26]HAN B C.Capitalism and the death drive[M].Cambridge,UK:Polity Press,2021.

[27]卢卫红,杨新福.人工智能与人的主体性反思[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2023(2):85-92.

[28]HAN B C.The burnout society[M].Palo Alto: Stanford University,2015:19.

[29]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第47卷[M].北京:人民出版社,2004:570;孙乐强.马克思“机器论片断”语境中的“一般智力”问题[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2018(4):10-18.

[30]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第44卷[M].北京:人民出版社,2001:444.

[27]卢卫红,杨新福.人工智能与人的主体性反思[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2023(2):85-92.

[28]HAN B C.The burnout society[M].Palo Alto: Stanford University,2015:19.

[29]馬克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第47卷[M].北京:人民出版社,2004:570;孙乐强.马克思“机器论片断”语境中的“一般智力”问题[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2018(4):10-18.

[30]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第44卷[M].北京:人民出版社,2001:444.

Why does biopolitics not work?—The contemporary rethinking on the origin,popularity and dilemma of biopolitics

YAN Peiyu

(Institute of Philosophy, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China)

Abstract:Since biopolitics was thoroughly carried out, the prosperity of western modernization is not sustained and increasingly falling into dilemma. Historically, biopolitics rose due to population governance, prospered due to neoliberalism, and fell into trouble due to the new crown epidemic. Critically, even though biopolitics develops into the forms of demography, state of exception, economic governance, digital biopolitics, etc., none of these gave individuals any more human rights and freedom, or the path of human liberation. It shows that biopolitics does not work in both theory and practice. Therefore, we should not follow the old path of biopolitics in western modernization, and we should choose a new path to put the people first in the Chinese path to modernization, which is the contemporary value of studying biopolitics.

Keywords:biopolitics; population governance; neoliberalism; coronavirus pandemic; western modernization

(编辑:刁胜先)