高职院校诊断与改进复核工作的基本遵循、核心内容与关注焦点

2023-08-01冯荷兰

冯荷兰 宋 卫

随着“管办评”分离在教育领域的深入推进,教育质量保障体系顶层设计出现重大调整,作为办学方和管理方不再组织评估,探索新的质量管理模式被推向政府日程。2015年,全国27所试点高职院校在全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会(简称“全国诊改委”)的指导下,先后编制并发布了各自的内部质量保证体系建设与运行实施方案,确立了“55821”内部质量保证体系①“55821”内部质量保证体系由全国诊改委提出,第一个“5”是指包括决策指挥系统、质量生成系统、资源建设系统、支持服务系统、监督控制系统在内的五纵系统,第二个“5”是指包括学校、专业、课程、教师、学生在内的五横层面,“8”是指“8字型”螺旋运行单位,“2”是指文化引擎和机制引擎,“1”是指本校数据采集分析平台。的基本架构,在体系建设、诊改运行、平台开发等方面开展了实践探索。复核是诊改制度的重要组成部分,2018年,全国诊改委印发了《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核工作指引(试行)》(简称“复核工作指引”),其中明确“至少在三个以上层面开展了诊改工作”才能申请复核,“至少包括专业和课程层面在内的三个层面的螺旋已经建立并运行有效”复核结论方为“有效”。基于此,本文就如何准确把握复核工作的基本遵循、核心内容和关注焦点作具体阐述,期冀为高职院校诊断与改进复核工作的改进提供参考。

一、高职院校诊断与改进复核工作的基本遵循

(一)领悟诊改制度内涵

要深入学习《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅[2015]2号)、《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案(试行)》(教职成司函[2015]168号)、《教育部关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》(教职成司函[2017]56号)文件精神,理解诊改制度设计的初衷,厘清诊改与评估的辩证统一关系,明确诊改“三自主”(自设目标、自定标准、自我诊改)的本质特征,掌握“55821”内部质量保证体系的基本内涵和实施要求。

(二)破除三大认识误区

第一,要破除评估思维。诊改是自我的[1],是内生驱动的,是立足院校自身实际需求的,体现的是需求导向、自我保证,不是由外在行政指令强加的。诊改的目标标准由质量生成主体自行设定,不存在千校一面的统一标准。诊改与学校各项教育教学工作是融为一体的,是常态化的持续改进,而不是脉冲式的、阶段性的具有项目性质的工作。

第二,要克服项目情结。项目典型结构分为项目申报、项目实施、项目结尾,三个阶段彼此联系、相互作用[2],项目管理通常采用项目负责人制,其本质特征是“点状实施”“少数人负责”“有始有终”。而诊改是与教育教学工作融为一体的,是全员、全方位、全过程实施,体现出周而复始、持续改进、螺旋提升等特点。

第三,要正确运用诊断项目参考表。《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案(试行)》(教职成司函[2015]168号)附表1中提供了5个诊断项目、15个诊断要素和37个诊断点,涵盖了对“两链”的打造与运行、“8字螺旋”的建立与运行、双引擎动力机制的运行与成效和智能化信息平台的建设与成效的诊断。高职院校可以借鉴该诊断项目表,立足现有基础、发展愿景,切准质量控制的关键要点来设计校本化诊断项目表,不能机械照搬做材料,否则就违背了诊改“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针。

(三)坚持五大核心原则

第一,主体性原则。落实“质量归根到底要靠自身保证”的理念,质量生成方必须对质量生成负责。参与教育教学的教师、管理人员、服务人员、技术支持人员均为各自质量生成的保证主体,如专业团队要为专业建设的质量负责,课程团队要为课程建设的质量负责,任课教师要为课堂教学质量负责。

第二,可控性原则。目标标准设定应遵循SMART原则(明确、可测、可达、相关、时限)。如各专业团队制定专业建设目标时应根据所在二级学院的发展规划,做到向上承接。建设标准制订时要高于现状水平,但又不能好高骛远、遥不可及,标准的阐述要做到精准、可测、可实现,时效、数量和质量要做到统筹兼顾。

第三,可行性原则。诊改内容、周期依据职业教育人才培养内在规律和学校信息化平台建设水平综合确定。如各专业要依据目标定位,结合自身情况,参考学校建立的诊断指标体系自主设定诊断项目、诊断要素与诊断点。结合学校信息化平台的监测预警能力合理确定诊改运行周期。

第四,客观性原则。以源头实时采集的校本数据及相关信息为依据实事求是地开展诊改。如学校课程教学诊改要求围绕学生课程学习目标的达成度、课程教学过程中学生参与度、教师课程教学投入度等主要质量指标[3],依托信息化教学平台实时采集数据,开展诊断分析,并提出改进措施。

第五,持续性原则。诊改没有终点,基于“8字螺旋”建立全员覆盖、有效且可持续的诊改运行机制,坚持诊改与教育教学工作相融合,让追求更高质量成为全体教职员工的永恒追求,形成目标标准持续改进、螺旋递进的质量发展观。

二、高职院校诊断与改进复核工作的核心内容

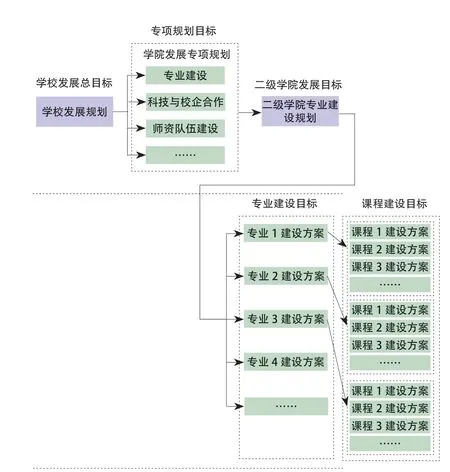

(一)目标标准有效串入学校“两链”,表述精准可测

目标是主体想要达到的境地或标准,目标决定了建设的基本方向。如专业、课程层面的目标要有效串入学校“两链”,服务学校目标的精准落地。专业层面的建设目标由各专业团队向上承接所在二级学院的发展规划,开展专业SWOT分析,明晰产业行业发展态势,厘清自身优势和劣势,寻找建设标杆,实施对标分析,最终确定目标,做到“承上呼应”。各课程团队向上承接专业建设目标,立足课程现有基础,制订课程建设目标。通过专业、课程两个层面的有效串入,确保学校目标上下衔接、贯通成链、精准落地,见图1。

图1 学校发展目标链

标准是衡量目标的标尺,是目标的具象体现[4],也是进行质量监控的窗口,标准设计要高于现有能力水平,但又不能脱离实际,要依据最近发展区理论建立“跳一跳够得着”的标准,在阐述时要基于SMART原则做到可测、可评量,可从“行动、条件、质量、结果”四个要素进行阐述,如“能在1分钟之内录入60个英文字符,准确率达到90%”。

(二)“8字螺旋”内蕴于诊改运行,实现科学可行、全员全覆盖

“8字螺旋”是5个层面设计诊改运行机制的基本依据,应内蕴于诊改运行之中,在设计时要注意以下五点:一是体现全员育人,专业团队、课程团队、任课教师都必须在专业、课程诊改中准确归位、全员参与,专业团队负责专业诊改,课程团队负责课程诊改,任课教师负责教学诊改。二是螺旋的主体始终唯一,即从目标标准构建、监测预警实施、学习创新到诊断改进都必须体现主体始终如一,强调质量保证的自主性,如课堂教学诊改从课堂教学目标标准制订、教学过程的监测预警到最后课堂教学的诊断改进都必须由任课教师自身来完成。三是诊改起于“诊”而关键在“改”,诊断的是设定的目标标准的达成度,而挖掘影响质量的关键因素是实现精准诊改的关键[5],以此作为改进的关键要点,来持续提升目标标准的达成度。同时还要注意五个层面的相互联动,如教师自身的教学能力也是影响课堂教学目标达成的关键因素,因而将触发教师对自身教学能力的诊改。四是诊改的可操作性,不因追求一步到位而影响了主体的积极性和能动性,如课堂教学诊改,理想情况是每次课结束后任课教师要结合数据进行诊改,但是考虑到高职院校的生师比、任课教师的周课时数、任课教师对数据的分析能力等因素,可将诊改周期适当调整,如完成每个项目(章/模块)任课教师诊改一次,在此基础上不断提升,逐步向理想方式逼近。诊改的方法和手段也要便捷可操作,应基于信息化系统,加快过程数据的采集与信息挖掘,加大实时监测、预警、决策等技术的研发应用[6],实现数据的源头即时采集、主动推送共享。五是制订各层面诊改制度,在质量治理的初级阶段以制度来约束固化诊改的相关要求,让自觉执行制度成为迈向更高质量治理形态的基石。

(三)文化、机制双引擎合理设计,助力诊改持续推进

营造共创共治共享的质量文化浸润整个学校的良好生态,党委要肩负起诊改的领导责任,明确诊改目标、任务和原则,审定质量保证体系建设方案,解决运行中的重大问题[7]。秉持刀刃向内、自我革命,实现由单一管理向多元治理的决心和勇气。高度重视教学的中心地位,根据区域产业的发展持续优化学院专业布局,聚焦资源要素全力服务专业建设,重视课堂教学,不断提升人才培养质量。全体师生员工普遍接受诊改理念,将诊改与实际工作融为一体,追求教学目标、管理目标、服务目标的持续改进、螺旋递进。

设计考核运用与自我诊改相结合的激励制度,如实施年度目标任务考核,学校将专业建设目标要逐级传递到二级学院,二级学院再传递至专业团队、课程团队。依托一页纸项目管理等方法,加强对建设目标完成情况的过程监测,引导专业、课程团队自我诊改。年底将建设任务完成情况纳入学校绩效考核项目,强化对各二级学院、各团队目标任务完成数据的运用,将自我诊改与奖惩激励有机结合,推进各项建设任务的高质量完成。

(四)智能化教学平台系统建设,有力支撑诊改运行

智能化教学平台是诊改的重要支撑,系统设计源头即时采集、数据开放共享、具备较强分析展示能力的信息管理平台。如在专业、课程层面要系统设计包含教学标准管理系统、教学运行管理系统、课堂教学平台、校本资源库全链路衔接的专业管理信息平台,实现专业教学标准、课程标准的数字化,成为教学运行的唯一源头。教学运行管理系统成为从接收教学标准系统的进程表开始,完成课务编排、生成教学任务、编制授课计划、完成考试编排、完成成绩录入的下位业务系统。课堂教学平台接收授课计划相应信息,无缝链接校本资源库资源,教师完成线上备课,依托教学平台完成教学,在教学过程中无痕采集教与学所有行为数据,为专业、课程教学诊改奠定基础。打通教学、人事、学工、科研等系统的信息孤岛,将教学、师资、科研等各种信息自动汇集至专业团队,清晰呈现各专业建设现状,准确把握各专业建设目标任务达成情况,为专业建设诊改奠定基础。

三、高职院校诊断与改进复核工作的关注焦点

(一)聚焦专业诊改“有没有”“动没动”“有效否”

高职院校诊断与改进复核工作主要聚焦“有没有”“动没动”“有效否”。如在专业层面主要关注的是有没有目标,标准表述是否可测可评量,是否有效串入学校“两链”,做到承上启下、衔接贯通,而不是关注专业建设方案、专业教学标准格式是否规范以及内容是否完整等。专业层面的诊改有没有运行起来,是否实现了全员全覆盖,是否便捷可操作,而不是评判院校诊改机制设计得对不对,也不是评判专业层面诊改观测点设计是否合理。专业层面的诊改运行是否有效果,主要判断依据是设定的目标标准达成度以及目标标准本身是否在螺旋递进,而不是关注新增了几个省级品牌专业、建成了几门精品在线开放课程等。

(二)依托实施材料和诊改运行轨迹,多维展示“有没有”“动没动”

各层面要清晰展示诊改运行轨迹和发展态势。如专业层面要依托学校专业建设专项规划、二级学院发展规划,各专业建设方案、专业建设年度诊改报告清晰展示目标标准建设和目标标准的诊改运行轨迹。依托专业建设现状值、设定的建设目标值、年度目标任务实际完成值、建设周期结束后的最终值,描绘专业建设的发展态势。

(三)依托工作汇报和实地调研,深度展示“有效否”

各层面诊改工作汇报要围绕质量管理“事前建标—事中监测预警—事后诊断改进”三个阶段展开。事前谈目标标准如何建立,要强调目标建立的系统性、科学性和可测性,讲清向上承接的是什么目标,依据SWOT分析法、标杆分析法科学设定目标,表述时要符合SMART原则。事中谈建立哪些质量控制要点、依托哪种手段实施监测,如何预警,如何及时改进。事后谈对照目标标准达成情况如何进行诊断与改进,要强调诊断的是自定的目标和标准,依靠的是数据和事实,由此找出差距和优势,提出新的目标、标准和拟采取的具体措施。