[中国科技教育史话]从发现新粒子荣获诺奖实验研究半世纪与中国科学家共同探索基本物理五十年

2023-07-07王渝生

王渝生,中国科学院理学博士,教授,博士生导师,国家教育咨询委员会委员,中国科普产学研创新联盟副理事长,中国科学院自然科学史研究所原副所长,中国科学技术馆原馆长,北京市科学技术协会原副主席。

5 月16 日上午,87 岁高龄的诺贝尔物理学奖得主、中国科学院外籍院士丁肇中做客中国科学院高能物理研究所主办的高能论坛,以“从加速器到太空:与中国科学家共同探索基本物理五十年”为主题,分享了多年来从事物理学研究的心得体会,以及与中国科学家合作半个世纪以来的感受。分享过程中,他风趣幽默的言语让会场笑声不断,气氛融洽热烈。

丁肇中(Samuel C. C. Ting),1936 年1 月27 日生于美国密歇根州安阿伯城,祖籍是中国山东省日照市。他的父亲丁观海和母亲王隽英分别是工程学教授和心理学教授,1936 年1 月27 日,他们在美国密执安大学访问期间生下了丁肇中,并在他3 个月时带他回了国。后来,抗日战争爆发,他们全家自山东逃难到了四川,丁肇中在重庆磁器口小学读书,抗战胜利后又迁往天津,他在战乱中念完了小学,1948 年,父亲丁观海到台湾台南工学院任教,并举家迁台。

12 岁的丁肇中进入台湾成功中学读书,后来转入建国中学。高中时,他特别喜欢理化,成绩很好,他的一个同学曾在毕业纪念册上给他这样赠言:“你的理科可以说在班上无敌手,我希望你集中全力向理科进攻,发明几个丁氏定律!”中学毕业后,丁肇中被保送到台湾成功大学,就读于机械工程系。1956 年,他20岁时带着父母给他的100 美元,漂洋过海,只身赴美,就读于密执安大学。由于成绩优异,取得了奖学金,用6 年时间学完大学和研究生课程,于1962 年26 岁时获得了物理学博士学位。

获得博士学位后,丁肇中选定实验物理学作为他的主攻方向。1965 年他在哥伦比亚大学有机会接触到李政道、吴健雄等一流物理学家。1969 年,他成为麻省理工学院教授。1964—1972 年间,他还在汉堡德国国家电子加速器中心领导一个实验组,进行了一系列光生矢量介子实验。1972 年,他带领一个小组在纽约长岛布鲁克海文国家实验室进行了一系列实验,寻找新的重粒子。对于实验的艰巨性和复杂性,丁肇中曾经这样比喻道:“在雨季一个像波士顿这样的城市,1 分钟之内也许要降落下千千万万粒雨滴,如果其中的一滴有着不同的颜色,我们就必须找到那滴雨。”

1974 年11 月12 日,在实验室夜以继日工作了2 年多的丁肇中向全世界宣布,他的小组发现了一种未曾发现过的新的基本粒子——J 粒子。这种粒子有两个奇特的性质:质量重,寿命长,所以J 粒子一定来自第四夸克(现在知道是“粲夸克”矢量族)。这推翻了过去认为世界只由3 种夸克组成的理论,为人类认识微观世界开辟了一个新的境界,被称为“物理学的十一月革命”。为此,1976 年丁肇中荣获著名的洛仑兹科学奖。

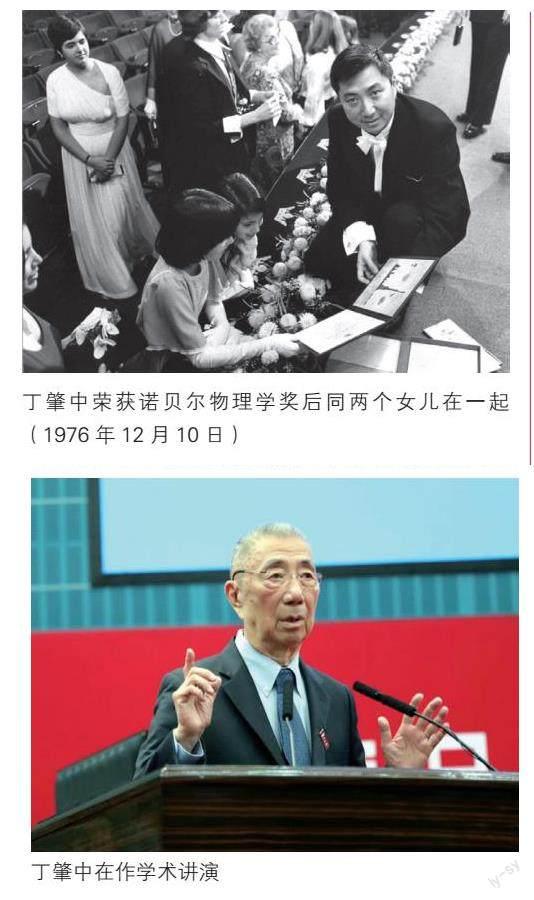

1976 年12 月10 日,继1957 年31岁的李政道和35 岁的杨振宁荣获诺贝尔物理学奖之后,又一位黄皮肤黑眼珠的华人——40 岁的丁肇中,登上诺贝尔奖的领奖台,成为自1901 年诺贝尔奖首次颁发以来的3/4 个世纪中,第2次第3 人获此殊荣的中国血统科学家。丁肇中在瑞典首都斯德哥尔摩颁奖典礼上的答词,是用中文书写和演讲的。他说:“国王、王后陛下,皇族们,各位朋友:得到诺贝尔奖是一个科学家最大的荣誉。我是在旧中国长大的,因此想借这个机会向发展中国家的青年们强调实验工作的重要性。中国人有句古话:‘劳心者治人,劳力者治于人,这种落后的思想,对于发展中国家的青年们有很大害处。由于这种思想,很多发展中国家的学生都傾向于理论研究而避免实验工作。事实上,自然科学理论不能离开实验的基础。特别是物理学,它是从实验产生的。我希望由于我这次得奖,能够唤起发展中国家的学生们的兴趣,使他们注意实验工作的重要性,为自己国家的建设、科学的进步贡献出青春和力量。”

丁肇中这段近半个世纪之前说的话,就像是当前所使用的语言,没有任何过时之感。

作为炎黄子孙,丁肇中对中国有着深厚的感情。尽管在美国生活了多年,但他仍然保持着中国的文化传统、道德观念和生活习惯。他在研究工作上取得成绩后总是要去中国餐馆品味中国的饭菜,同餐馆老板聊聊祖国的悠久历史和大好河山。

获得诺贝尔奖以后, 丁肇中于1977 年当选美国国家科学院院士;1978 年回到中国把研究生带到身边培养;1979 年发现胶子喷注;1989 年确定三代中微子种类的数目只有三代;1991 年,丁肇中在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表了题为《应有格物致知精神》的演讲,这篇演讲稿被录入我国初中语文教材;1994 年起丁肇中领导AMS 实验在空间寻找反物质和暗物质,同年当选为中国科学院外籍院士;1998 年在太空中首次发现氦-4 和同位素氦-3的空间分布是不同的;2015 年首次发现在太空中有大量高能正电子,这些正电子的来源很可能是暗物质碰撞所产生的。

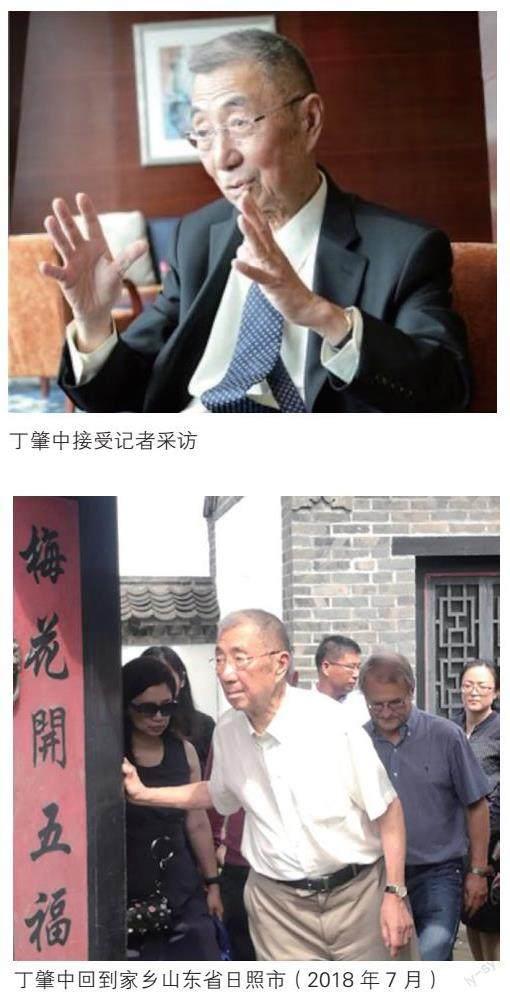

2018 年7 月,82 岁的丁肇中回家乡访问。山东省日照市科技馆要把祖籍日照的诺贝尔奖获得者丁肇中科学生涯中6 个著名实验模型做出来展示,其中AMS 阿尔法磁谱仪模型的制作难度系数最大。为此,科技馆不惜重金邀请顶级设计师打造模型。当设计师汇报方案时,丁肇中把自己的座位移到离大屏幕最近的位置,皱起眉头,盯紧演示中的每一处细节。3 个小时里,这位耄耋老人质疑、纠错,再质疑、再纠错,气氛搞得像一场考试。两次汇报会,丁肇中共为AMS 阿尔法磁谱仪模型的设计方案纠错42 处。

“科学的进展是多数服从少数,只有极少数人把大多数人的观点推翻了以后,科学才能向前走。”丁肇中在5 月16 日中国科学院高能物理所高能论坛上如是说。