基于本土文化的区域科技实践活动开发与实施

2023-07-07满天肖慧

满天 肖慧

实践育人是基于马克思主义实践观、教育规律和人才培养规律形成的科学教育理念,事关科教兴国、人才强国战略的长远大计[1]。近年来,基础教育课程改革将推进实践育人作为重要内容。《义务教育课程方案(2022 年版)》明确提出“变革育人方式,突出实践”的基本原则,“加强课程与生产劳动、社会实践的结合,充分发挥实践的独特育人功能”。科技实践活动是实现青少年思想教育和科学技术普及的重要方式,也是实践育人的重要载体。

在具体实践中,可以充分利用课外活动、学科实践活动或综合实践活动等,以个人或小组为单位,在教师与家长的指导帮助下,让学生基于真实情境、真实任务、真实问题,在“专家思维”牵动下实现“学以致用”“用以致学”,在解决问题、完成项目的过程中,培养与提升科学素养、创新能力和实践能力。而基于本土文化开展科技实践活动,有利于滋养学生的本土情怀,增强学生的民族认同与国家认同感,拓展学生的综合知识,培养学生认识社会、参与社会、适应多元文化的能力。

本土文化与科技实践活动的互动关系

地方文化具有课程价值[2],将本土的优秀文化融入课程中,有利于本土文化的传承,也能活化课程实施。科技实践活动作为实践类课程的重要类型,厘清本土文化与科技实践活动之间的互动关系,可以在教育层面、文化层面发挥极大的价值,从而促进科技教育活动的普及,推动本土文化的发展。

本土文化滋养科技实践活动

科技实践活动的学习载体不是传统意义上的教科书或教材,它强调青少年与周围自然、社会环境建立亲密联系,强调青少年对真实生活的亲历和体验,强调对真实问题的发现、分析、解决。将陪伴青少年成长的本土文化融入科技实践活动中,可以缩小青少年与生活的距离,增强科技实践活动的亲切感,从而提升青少年参与活动的主动性和积极性。本土文化是中华优秀传统文化的有机组成部分,基于本地文化开展科技实践活动,能让青少年浸润乡土气息,涵养文化底蕴。

天府新区教科院附属小学(原兴隆小学)地处成都科学城核心区域兴隆湖畔,短短几年时间,亲历了天府新区“白纸绘蓝图,平地起高楼”的巨大变迁与发展,生长在这里的孩子在最剧烈的城市化进程中得到了很多,也面临着一些“失去”。为此,学校专门开展了一项科技实践活动“兴隆名片”,组织学生寻找最__能代表兴隆街道的人、事、物,并制成名片进行宣传。学生在真实的调研中,走进高科技企业、老街小巷、城市公园、田间地里,了解学习前沿科技,也重新认识遗留下的乡土文化(比如“牛儿灯”“火龙表演”等)。在“新兴隆”与“老兴隆”的碰撞中,学生对日新月异的家乡有了更深的认识,能深刻认知到家乡的根在哪里,了解家乡一路如何发展而来,还能看到家乡的未来在何处,从而能更从容、积极地参与到家乡的发展与建设中。

科技实践活动承载本土文化

本土文化是一个地区历史演变、文化生活及现实社会环境的综合体现。随着时代的发展,本土文化也面临一些挑战,如传统文化的失传、淡化、负面消极影响等。青少年科技实践活动对传承本土文化具有重要的意义,它可以帮助学生更好地理解本土文化的价值及其背后的文化内涵,增强他们对传统文化的认同。此外,通过科技实践活动可以引发学生思考本土文化的存在意义,把传统文化与现代文化相结合,创生本土文化的呈现形式与传播方式,提升本土文化的活力,促进本土文化的发展与传承。在四川天府新区永兴街道的丹土地,有一座历史悠久的手工老窑,也叫“同治龙窑”,在上百年的发展进程中几经浮沉。天府新区永兴中学因地制宜,与“四川龙窑”深度合作,开发具有地域特色的科技实践活动校本课程,建设了总面积1 000 多平方米的陶艺实践工作坊,学校师生与“同治龙窑”的优秀工匠一起进行文化挖掘与产品开发,运用化学、书法、篆刻、音乐等多学科知识、技能,创新设计陶艺产品,得到了市场的认可。天府新区永兴中学师生在传承与学习本土文化基础上,也创新和发展了本土文化。

基于本土文化的区域科技实践活动开发框架

基于本土文化开展科技实践活动有重要的价值,但落实到各校具体的教学活动中依然存在诸多现实问题:学校不够重视,教师意识缺乏,学生积极性不高,学生家长不支持等。同时,学校的教育理念、文化资源的课程質量、教师的执行力等,又会造成地方文化与科技实践活动融合不足。上述问题促使我们努力探索与实践。

梳理工作机制,以研带教

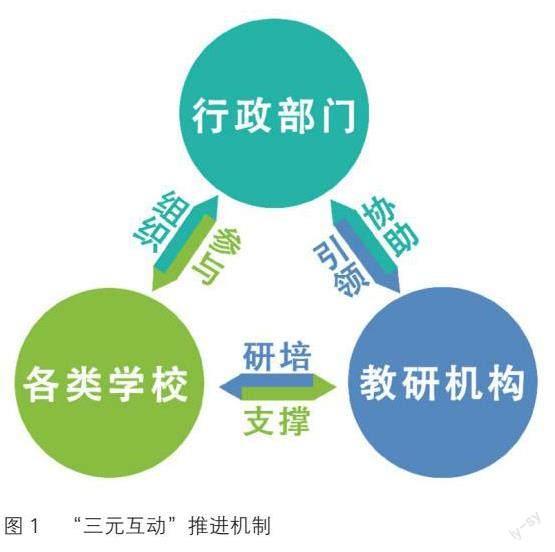

天府新区教科院将科技实践活动主动纳入到区域师培教研工作体系,建立相关工作推进机制,通过专业的研究与稳定的研训,培养一大批专(兼)职科技实践活动教师,有效助力教育局、科协、科技局等科普教育工作开展,助推学校落地实施科技实践活动(图1)。设立科技创新实践活动教研员 天府新区教育科学研究院创新设置专门的教研员岗位,科技实践活动被正式纳入规范性、专业性、研究性教学教研体系,科技实践活动教研员成为区域统领科技创新教育教研工作的直接负责人。

组建科技实践活动教研中心组 天府新区教育科学研究院遴选30 余名幼、小、初、高各学段教师,组建科技实践活动教研中心组。中心组既是科技创新实践活动教师团队凝聚的内核,又是教研活动策划的智库,还是各项创新性工作的排头兵。

成立科技实践活动名师工作室 科技创新实践活动名师工作室是天府新区为培育科技名师成立的教师组织,在名师工作室领衔人的专业引领下,在工作室制度和经费保障之下,年轻教师通过研修培训、课题研究、项目实践等方式,发展有方向,成长有保障,未来有希望。开展科技实践活动教师社团培训 科技实践活动种类繁多,对相关指导教师专业知识、技术要求较高,短、少、浅的常规教研培训已不能满足需求。天府新区教育科学研究院将兴趣社团模式引入科技创新实践活动教师群体,一方面组建不同类别的教师社团,增加科技创新实践活动教师数量;另一方面在社团培训活动中深入挖掘教师潜力、培养专长,提升师资质量,促进专业发展。社团培训活动提倡互动式、体验式教学,倡导理论教学、现场观摩、实地考察与学术研讨四个结合,突出专题培训和项目培训,提高教师社团培训的针对性和实效性。如“科技教育”社团以竞赛项目规则为导向,开展真项目挑战培训,教师在解决问题中迅速提升综合能力。

通过如上科技实践活动推进机制的建构,以及区域统筹的赛事组织、项目带动、课程开发、实践培训等,天府新区科技创新实践活动教师队伍逐步壮大,目前已形成“自然笔记”“科学影像”“创意编程”等10 余个社团,近500人的教师团队,为落实基于本土文化的科技实践活动奠定了师资基础。

整合专业资源,以课导学

本土文化资源是一个庞杂的、相对模糊的概念,形式多种多样。在庞杂的本土文化中科学地选择最有价值且适合学生的课程资源,对于课程开发教师是一项考验。同时,虽然博物馆、科技馆、文化馆、自然保护区等社会资源具有发挥社会教育功能的政策和意愿,而对普通学校、教师来说,缺少对接渠道及合作机制,获取与整合具有典型性的本土文化资源则是更大的挑战。

天府新区教育科学研究院通过主动与四川省科协、文旅、林草系统等单位交流合作,建立有效的对话、共建机制,初步搭建起学校师生对接本土典型文化资源的桥梁。基于已对接的科技类、自然类与人文类典型本土文化资源,如四川省科技馆、西昌卫星发射中心、达古冰川自然保护区、卧龙大熊猫自然保护区、杜甫草堂博物馆、三星堆博物馆等,创立了科技制作、生态考察、人文探究3 种类型的科技实践主题活动,开发了相关课程资源,为学校师生开展科技实践活动提供更多元的选择与更专业的服务。例如,天府新区教育科学研究院与四川省自然教育联盟达成深度合作,在其支持与帮助下,与多家国家级自然保护区达成课程共建协议,利用保护区丰富的自然资源、专家资源,以及教育科学研究院专业的课程研发能力,共同开发生态考察类科技实践活动,并推进课程的落地与实施(表1)。

应用技术手段,以云赋能

开展基于本土文化的科技实践活动是一项多元、自主、开放、综合性很强的工作,特别是对于活动课程实施提出了极高的要求。一方面,基于经验主义课程论的科技实践活动课程,强调学生对实际活动过程的亲历与体验,不同地区基于其在地资源有典型性的实践性课程,但学生跨地域流动存在现实困难,课程实施亦需要高水平教师,导致优质资源彼此无法共享,没能充分发挥其育人价值。另一方面,人们普遍认为只有亲临现场才能开展实践,但现实状况是,学生缺乏前置学习、过程指导,现场实践往往呈现出组织混乱、浅尝辄止等问题。

天府新区教育科学研究院积极探索新技术背景下的学习环境与方式的变革。在科技实践活动开展过程中,将现代技术与科技实践活动课程实施深度融合,利用信息技术搭建满足跨地域、长周期、多互动的实践学习需要的平台和相应的技术方案。采用“技术赋能”與“课程共构”两个策略,创生一种技术赋能实践教育的新课程样态——云端研学,通过远程多地同步互动学习的方式实施科技实践活动课程,进一步拓展在地性自然、文化资源的影响范围,让更多学校获得同等质量的科技实践活动课程,进一步拓展科技实践活动的开展范围,带来更多地方文化课程资源。

通过“云端研学”赋能,天府新区教育科学研究院在一定程度上可以解决因资源匮乏、师资不足、水平不高等导致的校际科技实践活动实施水平差异较大的问题,以及因实践课程性质局限、技术支撑不足、共构机制不全等导致优质科技实践活动课程受众有限、难以推广的问题。

基于本土文化的区域科技实践活动实践策略(以“杜甫草堂·云端研学”实践活动为例)

“杜甫草堂·云端研学”实践活动是利用杜甫草堂博物馆资源,借力教育技术开展实施的基于本土文化的科技实践活动。该活动旨在通过科技实践活动课程形式,激发学生对杜甫、杜甫诗歌、杜甫草堂等产生积极的学习与研究兴趣,在实践活动学习过程中,感受杜甫精神力量,传承发扬杜甫文化。

一核贯穿,引发深度探究

科技实践活动以“我为草堂做设计”为核心任务,贯穿于学前、学中、学后三个阶段,驱动学生持续深入的学习探究。在前置学习阶段,通过“天下谁人不识君”“读书破万卷,下笔如有神”等微课,带领学生系统认识解答“杜甫是一个什么样的人”“杜甫在成都的生活是怎样的”“为什么我们至今都要纪念杜甫”等关键问题,初步了解杜甫、感受杜甫的精神。在中期学习阶段,通过“穿越时空,云游草堂”

直播课,围绕“答疑”“分享”“发现”主线,帮助学生回顾已知、了解应知、探索未知。在拓展学习阶段,学生通过个人、小组合作等方式,研究自己感兴趣的问题,实现形成自己的物化成果。通过“三位一体”的科学实践活动,学生在系统的学习中,深度学习知识,提升素养,涵养情感。

双线推进,拓展研学时空

科技实践活动以“打破时空界限,共享优质资源”为理念指引,4 城(成都、德阳、眉山、资阳)11 校的班级以“线上同步,线下自主”的形式推进活动,利用多个极简技术平台实现多维互动的远程共同学习。在“穿越时空,云游草堂”直播课上,我们将直播教学场地搭建在杜甫草堂“茅屋”前,通过多组镜头带领各地学生走进真实的杜甫草堂的各个景点,让学生获取更真实、丰富、多元的信息。直播现场及4 城11 校的师生通过抢答、投票、摇骰子等教学互动活动,拉近彼此之间的距离,建构起全新的师生学习样态,激发学习探究热情。研学导师和文博导师通过对线上各班学生抽问、答疑等方式,帮助大家查验已有知识和猜想,构建新知并提出新的猜想。

三师协同,保障活动成效

“杜甫草堂·云端研学”实践活动在课程开发与实施的全过程中,采用“三师协同”模式,即研学导师、文博导师、辅导教师各施所长,通力合作,保障课程的质量和实施效果。在课程开发阶段,根据选出的典型资源类型,建立起包含“三师”的课程开发团队,通过广泛交流与合作,避免实践活动课程设计被“窄化”或有较大的疏漏。“杜甫草堂·云端研学”课程设计从框架到教师教学手册,课程团队不断对课程进行迭代优化,初稿到终稿共有56 个版本,最终开发出有研究、有趣味、能落地的课程设计。在课程实施阶段,采取“三师教学”模式,即以研学导师设计活动脉络,推进教学活动;以专家导师拓展教学内容,为师生答疑解惑;以研学辅导教师落实班级活动组织、学生管理与学习辅导等工作。

通过近2 个月的“杜甫草堂·云端研学”实践活动学习,4 个城市11 所学校的学生,产生了大量的问题和想法;在“三师协同”的指导下,各校学生成立了多个项目研究小组,各组学生选择各自感兴趣的研究方向,进行深入调查、考证、设计、应用后,形成了大量的科学小论文和科技小制作。例如天府新区华阳中学的学生在研学中对古籍修复职业产生了兴趣,通过阅读文献、调查问卷、人物访谈等方式,撰写完成调查报告《古籍修复行业现状调查——以成都杜甫草堂为例》。天府第七中学的学生在学习中发现杜甫很多诗歌中均出现了“疾病”,由此引发思考“杜甫是怎样度过疾病缠身的日子的?”通过对各首含“药名”诗歌的写作时间、地点等背景分析,以及对种药、晒药、卖药等规律的研究,完成《结庐浣花溪,诗书伴岐黄——初探杜甫与中草药的关系》课题研究。天府新区第七小学的学生以“清风画纸为棋局”主题,开动脑筋,分组合作,为杜甫草堂设计完成了“杜甫西瓜棋”“杜甫诗歌翻翻棋”“杜甫草堂旅行棋”等多款棋类游戏,让更多的人能通过他们设计的游戏,了解杜甫及杜甫草堂的文化内涵。目前,学生设计的作品已经正式被杜甫草堂博物馆采纳并着手量产售卖。从学生丰富的成果中能看出大家在知识、能力、情感态度方面的成长与收获。

参考文献

[1] 于洋,周洪宇.习近平关于实践育人重要论述的主要内涵与鲜明特色[J/OL].海南大学学报(人文社会科学版).https://doi.org/10.15886/j.cnki.hnus.202303.0240.

[2] 李臣之,王虹,董志香.地方文化的课程价值刍议[J].教育科学研究,2014,No.234(09):61-66.

本文系四川省教育科研课题“中小学劳动教育推进机制的实践研究”(编号SCJG21A130)成果