《拾穗者》:一个永恒的主题

2023-07-04余凤高

余凤高

一年四季,从春至冬,大自然都不乏优美的景色,但是对艺术家来说,相比之下,秋季似乎更吸引他们,不论东方或是西方的画家,“秋色图”可能是风景画中最多的。但是秋天作为一个收获的季节,观众不仅看到英国画家约翰·康斯太勃尔的《干草车》、俄罗斯画家伊萨克·伊利奇·列维坦的《金色的秋天》,以及荷兰画家文森特·凡·高的《麦田与收割者》,还有法国画家让-弗朗索瓦·米勒的《拾穗者》和他的同胞莱昂·奥古斯丁·莱尔米特的同名画作。

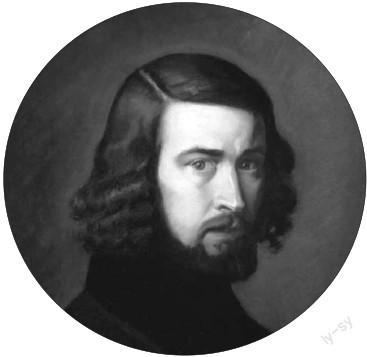

让-弗朗索瓦·米勒( Jean-Francois Millet,1814—1875)是法国诺曼底一个农业社区家庭的长子,小时候就开始帮助父亲干各种农活。从两位乡村牧师那里接受拉丁文和现代作品的知识后,1833年,他被送往瑟堡(Cherbourg),跟随大画家安托宁-让·格罗斯男爵的学生卢西安·泰奥菲尔·朗格罗斯(Lucien Théophile Langlois)学画,后于1837年随老师移居巴黎,与未来的学院派画家保罗·德拉罗虚(Paul Delaroche)一起入美术学院。虽然米勒1839年第一次向沙龙提交的画作遭到了拒绝,但一年后的1840年,他的一幅肖像画还是被接受了,随后他就以肖像画家的身份回到了瑟堡。

1840年代中期,米勒在巴黎结识了康斯坦特·特罗永(Constant Troyon)、纳西斯·迪亚兹(Narcisse Diaz)、查尔斯·雅克(Charles Jacque)和西奥多·卢梭(Theodore Rousseau),这些艺术家和米勒一样,都与“巴比松画派”(Barbizon School)有联系。其间,由于受奥诺雷·杜米埃(Honoré Daumier)人物画的影响,米勒此后就把农民的生活作为他创作的主题。1849年,他受国家委托,画了一幅《收割者》(Harvesters)。在同年的沙龙中,他展出了一幅很小的油画《坐在森林边缘的牧羊女》(Shepherdess Sitting at the Edge of the Forest),标志着他放弃了以往理想化的田园题材,而采用了更加现实和个人化的方式。其中作于1857年的《拾穗者》(The Gleaners)是米勒最为人所知的画作。

一次,当米勒在位于法国中北部塞纳-马恩区(Seine-et-Marne)巴比松周围的田野上行走时,一个主题闪过他的脑际:收获后,贫穷的妇女和儿童在捡拾残留在田里的谷物。艺术史家相信,米勒此时无疑是想到《圣经》中《路得记》里的故事。

《路得记》是《圣经》“旧约”中的一卷,它成书于公元前5世纪末或公元前4世纪。《路得记》写到:

当士师秉政的时候,国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒,有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫以利米勒,他的妻名叫拿俄米……他们到了摩押地,就住在那里。后来拿俄米的丈夫以利米勒死了,剩下了妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻,一个名叫俄珥巴,一个名叫路得……

……(一次)摩押女子路得对拿俄米说:“容我往田间去,我蒙谁的恩,就在谁的身后拾取麦穗。”拿俄米说:“女儿啊,你只管去。”路得就去了,来到田间,在收割的人身后拾取麦穗。她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。波阿斯正从伯利恒来,对收割的人说:“愿耶和华与你们同在!”他们回答说:“愿耶和华赐福与你!”波阿斯问监管收割的仆人说:“那是谁家的女子?”监管收割的仆人回答说:“是那摩押女子,跟随拿俄米从摩押地回来的。她说:‘请你容我跟着收割的人,拾取打捆剩下的麦穗。她从早晨直到如今,除了在屋子里坐一会儿,常在这里……”

到了吃饭的时候,波阿斯对路得说:“你到这里来吃饼,将饼蘸在醋里。”路得就在收割的人旁边坐下。他们把烘了的穗子递给她。她吃饱了,还有余剩的。她起来又拾取麦穗。波阿斯吩咐仆人说,她就是在捆中拾取麦穗也可以容她,不可羞辱她。并要从捆里抽出些来,留在地下任她拾取,不要叱吓她。

……这样,路得在田間拾取麦穗,直到晚上,将所拾取的打了,约有一伊法大麦。她就把所拾取的带进城去给婆婆看,又把她吃饱了所剩的给了婆婆。……于是,路得与波阿斯的使女常在一处拾取麦穗,直到收完了大麦和小麦。路得仍与婆婆同住。

《路得记》中的路得在丈夫去世之后,虽然当时的习俗允许她回娘家,她仍选择与她守寡的婆婆拿俄米在一起,并去地主波阿斯的农场拾麦穗来养活婆婆和自己,以致波阿斯被她的忠诚所感动,吩咐仆人在捆中拾取麦穗也可以容她。《路得记》以路得与波阿斯的婚姻作结,最后路得通过辛勤工作和忠诚获得救赎。历来,路得被认为是一个慈善和忠诚的女子。

米勒确定了这个主题后,经过长达七年的酝酿和思考,最后于1857年完成了一幅题为《拾穗者》的画作。

《拾穗者》表现的是农村中最为常见的一个场景。一个普通的一天,天际一片晴朗,金黄色的田野一望无际。夕照之下,三个贫困的农妇,在已经收割过的麦田里,捡拾被遗落的麦穗。画面最右边的妇女,半弯着腰,手里捏着一束麦子,正侧着脸,在仔细巡视那已经拾过一遍的麦地,看是否还有遗漏未捡的麦穗;中间扎红色头巾的农妇正快速地拾着,另一只手按住鼓鼓的袋子,大概她已经捡了一会儿,所以有所收获;扎蓝色头巾的妇女像是刚刚来到,左手将捡来的麦穗挽到背后,右手仍在地上捡拾。她们都是那么认真仔细,那么全神贯注,唯恐漏掉一棵麦穗。画的背景是一片广袤无垠的土地,麦垛堆积如山,一片收割忙碌的景象;一辆载满麦子的马车正要赶走,右上方还有一个骑在马背上,用手指着那些正在劳作的农夫。不远处一群飞鸟在空中盘旋,看准刚撒下的种子。这是一幅人与自然的壮丽图画。

但是,在米勒1857年夏将这幅画提交给沙龙展览时,观众并不看好,甚至对它还有敌意;尤其是中上层人士,这些近年从1848年的法国二月革命过来的最新阶级的人,认为这幅画是在颂扬下层阶级。对他们来说,《拾穗者》中对下层阶级的描绘,使他们感到不安,有的产生极端想法甚至疑心此画是“恐怖地在暗示1793年的断头台”(an alarming intimation of “the scaffolds of 1793”)。因此,画作的地位也就不难想象了。

沙龙闭幕后,米勒与一位只知姓宾德(Binder)的英国人就《拾穗者》的低微金额论价。艺术家(指米勒)提出的价格是4000法郎,远低于西奥多·卢梭(Theodore Rousseau)建议的5000法郎。宾德则还以3000法郎的低价,还不肯再让步。在19世纪50年代末,也就是米勒一生中最穷困的时候,他迫切需要现金,他问他的朋友兼经纪人阿尔弗雷德·森西埃(Alfred Sensier),他们是否可以夸大《拾穗者》这个丢脸的报酬,来保持面子。“我希望不要透露付我画作的价格……假装卖了4000会不会太不诚实了?我会很喜欢在这个月底有这笔钱。”……

如今,《拾穗者》已经被普遍接受:不仅是米勒最著名的作品之一,还影响了多个艺术家的创作。著名的美国艺术史学家罗伯特·罗森布拉姆(Robert Rosenblum,1927—2006)在他1998年出版的《奥尔赛博物馆的藏画》(Paintings in the Musée dOrsay)中写道,米勒的画作“在20世纪中叶的艺术中引入了气势恢宏的新形象,在城市和乡村都有数不完的后裔(endless progeny)。杜米埃和德加的洗衣女工,甚至是凯尔博特的扫地工人,如果没有米勒这史诗般的劳动赞歌,几乎是无法想象的。”艺术史家们提得最多的是法国的现实主义画家莱昂-奥古斯丁·莱尔米特(Léon-Augustin Lhermitte,1844—1925)1887年的同名画作《拾穗者》(The Gleaners)。

虽然专家指出,莱尔米特的《拾穗者》和米勒的《拾穗者》也有明显的差异,如在前景中有两个女人弯腰捡起留下的麦穗,背景中并没有一大群人在干活等。但受到米勒的《拾穗者》的启发是毫无疑问的,甚至连妇女的姿势都非常相似。