鲁丽华彝山飞出的百灵鸟

2023-07-04左家琦

左家琦

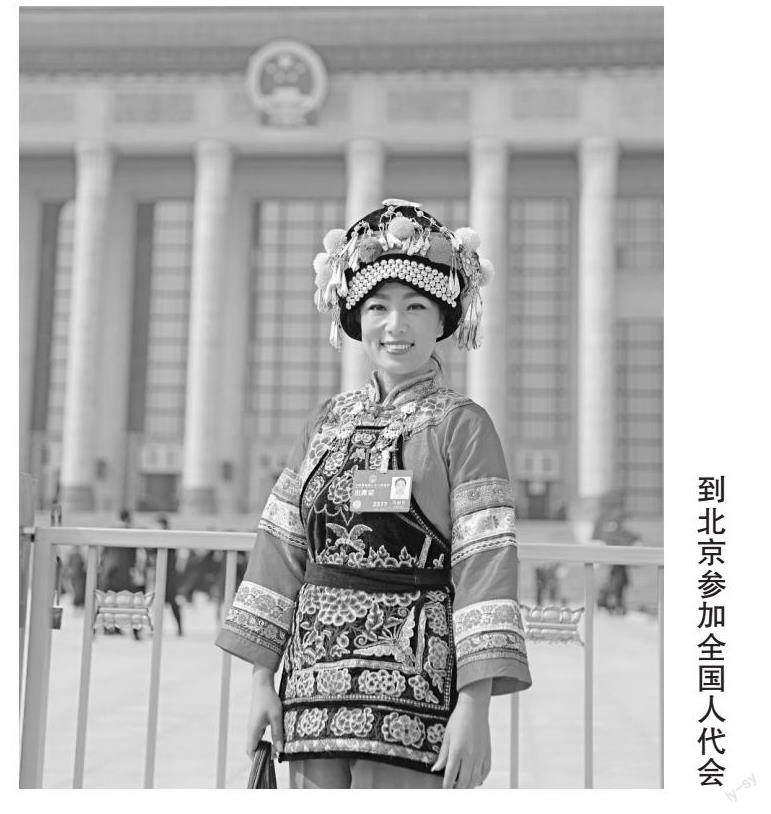

鲁丽华是大理州南涧县宝华镇拥政村委会阿葩村人,从小在地地道道的彝族寨子中长大,深受传统民族民间艺术熏陶,所表演的彝族歌舞别具一格,是大理州民间文艺家协会会员。2023年,鲁丽华当选第十四届全国人大代表,是白州文艺界的光荣,也是全州人民的光荣。

彝家歌舞代代传

一个春日的上午,在南涧县民族文化工作队的办公室里,我们见到了刚刚从北京载誉归来,着一身鲜艳亮丽民族服装的鲁丽华。说明来意之后,我们的话题随即展开。

看见我们对她身穿的民族服饰很感兴趣,鲁丽华介绍说:“南涧彝族人多数喜欢淡红、白、蓝、绿等颜色,彝族姑娘穿上五光十色的服装,系上绣花围腰,再把银质‘梅花链穿挂在脖颈上,与精美别致的头饰相配套,自然形成完美亮丽的节日盛装,在彝族山歌中还有唱词‘小白衣裳青领褂,玉绿裤子喜人心,这实际上就是对彝族服饰的赞美。而亮丽的民族服饰,一般都是重要场合或载歌载舞的时候才会穿出来。”

谈到“歌舞”,据南涧县民族文化工作队的一位老师介绍,彝族人的情感表达,离不开打歌唱调。在南涧,“打歌”也称“跳歌”或者“踏歌”,彝语称为“额克”,而所谓的唱调,实际上就是广泛流传于彝族地区的民间山歌。南涧99.3%的区域都是属于山区,有着非常丰厚的民族文化资源。彝族支系繁多,分布地区宽广,各地的民间歌舞丰富多彩,其中又以打歌和山歌最为丰富。以土著的方式栖居大山的彝族人,每一次仰望,每一次潜行,每一次坚守,都朝着一个澎湃的名字——彝族歌舞而勇敢发声。

无量山高,澜沧水长,舞是彝乡的神,歌是彝乡的魂,歌舞是南涧各族儿女表情达意最直接的方式。彝族山歌因地域的不同而存有较大的差异,彝族的历史是与歌谣相伴的,男女老少都喜欢唱歌,各种节日庆典和习俗仪式中都要唱山歌,唱开天辟地的历史神话,唱现实生活中的喜怒哀乐,唱男女之间的真情实感。

鲁丽华从小生活的宝华镇阿葩彝族村寨,无论是山顶垭口、半山平地、农家场院或是庙宇殿堂都有打歌场。山褶上,那些深谙祖辈迁徙之路的飞鸟和猎物,藏着森林和土地供奉的密码,砥砺前行。走进千里彝山,留连于峰峦叠障、参天蔽日的无量、哀牢两山之间,留连于清溪流泉、鸟语花香的深处,被那绵软袅娜的彝家情歌所迷醉。千山万壑裹覆中的南涧县,与灵山秀水和谐统一的是彝山古朴淳厚的民情与民风,绵延成醉人的歌舞。

1987年的夏天,鲁丽华出生在阿葩彝族村,寨子在无量山支脉大山中的半山腰,山中盛产古树茶,家家户户养殖黑山羊。在当地的彝族山寨,“会走路就会打歌,会说话就会唱调”的谚语一直流传至今。村里逢年过节、起房盖屋、满岁过寿、婚丧嫁娶等都会举行“打歌”唱调的盛大活动。

鲁丽华生于斯长于斯,在从小的耳濡目染中,对彝族歌舞艺术产生了浓厚的兴趣。她的父亲和母亲也喜欢“打歌”唱调,年轻的时候还是宝华当地“打歌”唱调的高手,鲁丽华传承了这个彝族家庭喜歌善舞的彝家古风。按照辈分来说,同村同姓家族里的鲁朝金是鲁丽华的爷爷辈,对鲁丽华这个孙女疼爱有加,在彝族歌舞技艺上对鲁丽华更是倾力帮助,而且影响很大。

鲁朝金“打歌”唱调的时间很长,作为国家级非物质文化遗产项目(彝族跳菜)代表性传承人,从1992年开始,他陆续参加国家、省、州、县各级的舞台跳菜表演已有上千余场次了。这个彝家汉子有一头飘逸长发,耳垂坠一只银耳环,瘦削的脸庞,沉静腼腆,像一位诗人或抒情歌手,多年来他一直在用自己的方式,演绎着前朝今世和未来的跳菜梦,并且毫无保留地把彝族歌舞之中关键的技艺传授给了鲁丽华!

鲁丽华家背靠大中山,对面则是满坡的茶树,山下有两条河,一条叫小河,另外一条叫八道河,八道河有24个洼,小时候的鲁丽华经常沿着八道河去放羊,把羊赶到山脚下八道河边的洼子里,鲁丽华就不再“管束”它们了。羊儿们会顺着八道河向山谷里边吃边走。

看着山羊们快乐吃草前行的模样,鲁丽华也偷偷开启了自己的“快乐”模式:温习“打歌”场上的动作或者扯开嗓子“唱山歌”。等鲁丽华唱累了的时候,朝着半上腰的河谷里“咩,咩咩!咩,咩咩”地叫上几声,吃飽喝足的山羊也“咩,咩咩!咩,咩咩”地回上几声便往回走,到八道河的洼子边同鲁丽华汇合。

温习“打歌”的动作没有什么影响,最让鲁丽华担心的是唱山歌。鲁丽华说:“像情歌类山歌就不能够乱唱,要分年龄、环境和对象。因为年龄实在太小,但实在是喜欢唱山歌,所以在放羊的时候,鲁丽华喜欢把山羊赶到洼子里,离寨子远一点,尽量让寨子里的人听不见自己学习唱山歌。”

唱山歌的时候,鲁丽华对着雄厚的大中山大声高唱,对着天空路过的飞鸟心怀梦想,对着奔流的八道河分享快乐,对着快乐吃草的黑山羊倾诉衷肠。

父亲看见年幼的鲁丽华对山歌特别感兴趣,同时也为了排解她放羊的寂寞,于是偷偷给她买了一台小录音机,还为她录好了一些当地民间唱的山歌素材。

鲁丽华如获至宝,从此,在八道河边,大中山下,山羊快乐地吃草让身体膘肥体壮,鲁丽华快乐地学习汲取民间山歌的丰富营养。有一次,放羊的时候,鲁丽华在八道河边尽情地享受着山歌带来的快乐,到了太阳滑进山后面的时候,才发现该回家了。当她赶着羊群回到半路清点羊数的时候,发现山羊少了两只。

羊儿少了两只,那还了得!这些山羊是家里主要的经济来源,丢了两只羊,那可是不小的经济损失。鲁丽华不敢多想,怀着忐忑不安的心情,把山羊赶回家就往外跑。她要趁着天还没有黑,去把山羊找回来。

到了村头,刚巧碰到了外出干农活回家的父亲,看见鲁丽华焦急万分的样子,父亲关切地询问。鲁丽华把事情一五一十地告诉了父亲。

看着满头大汗的鲁丽华,父亲没有任何责怪地说道:“丢了就丢了,没有关系,过几天,我们家的母羊也要产仔啦!到时候,不就多出几只来了。这都是你放羊的功劳呀!”

没有受到父亲的责备,反而让鲁丽华心里更加内疚。她更希望父亲劈头盖脸地痛骂自己一顿,毕竟是自己沉迷于唱彝族山歌而弄丢了自己家的山羊,是自己的责任,就应该自己承担,就应该自己负责。

鲁丽华没有跟随父亲回家,找了个借口,告诉父亲她想在村口散散心。

父亲没有多想,看着沉默的鲁丽华,关切地说道:“那不要走远,早点回来。”

目送着父亲回村后,鲁丽华转身向村外走去,一边走一边唱起了平时放羊时练习的山歌。走到离村一里多的地方,天逐渐暗了下来,这时候,从不远处传来了熟悉的“咩,咩咩”的声音。

鲁丽华欣喜若狂,赶紧“咩,咩咩!咩,咩咩”地连叫了几声,继而又唱了几句山羊们平时喜欢听的山歌。

不一会,两只小山羊出现在鲁丽华的面前,羊身上挂了许多黏粘草,平时油亮光滑的身子变得皮皱毛乱。鲁丽华知道,两只小山羊为了找到回家的路,经历了很多困难。

鲁丽华迎了上去,像迎接两个回家的孩子一般,把它们拥入自己的怀中。

阿葩村里原来有个村办小学校,1997年,鲁丽华上到三年级的时候,学校搬到了饶家村,离阿葩村差不多八九公里的路程。这山里的道路,看着很近,常常却要绕很远的路,走两三个小时的山路到达学校是家常便饭。鲁丽华记得,当时妈妈告诉她,沿着弯弯的小路,就会走出大山。2000年6月,鲁丽华从饶家村小学毕业,同年9月到宝华中学学习,到了初中,就住在学校,终于不用再来回走上几个小时的山路去上学了。

2003年7月,初中毕业后的鲁丽华为了减轻家里的负担选择了在家务农,农忙的时候帮助父母做一些体力活,农闲的时间更多的是放羊。随着时间的推移,鲁丽华对彝族歌舞的喜爱丝毫未减。放羊的时候,她把山羊赶到半坡上,然后自己跑到山岗上,看着那些触手可及的阳光和山风,附着彝族人豪迈千百年歌声的过往云朵,她激越飞扬,忍不住朝着山谷吼上几首。

平时,鲁丽华很喜欢到周边村寨去做客,看那些民间的高手“打歌”唱调,遇上特别亲的亲戚,鲁丽华老早就会催促家人出发前往,生怕错过了那些民间高手的演出,错失学习提高的机会。过节的时候,村寨里也会举行歌舞演出,参加歌舞的青年男女,有的是本村本寨的,有的是外村外寨的,有的甚至来自几十里外的村寨。他们之间有相识的,也有初次相见的,都欢聚在跳歌场。优美、动听又富有彝族特色的音乐声在耳边回荡,火光映红了他们的脸庞。彝家的姑娘,小伙子们手拉着手、肩并着肩,围成一个大圆圈,跳啊、唱啊……节奏是那么和谐,动作是那么有力,山歌是那么迷人。

在彝族地区民间歌曲种类丰富,往往是根据不同的活动和场景即兴发挥,常见的有叙事歌、情歌、山歌小调、祭祀歌等,山歌成了彝族群众表达情感的一种方式,被代代传承下来。“月亮出,大火着;围着火,来跳脚;尘土飞,帽子脱;大家唱,多快活;手拉手,使劲跺;月亮落,管不着。”这首古老的三句式“打歌调”形象地描绘出了彝族歌舞的热烈场景。

鲁丽华的内心,早已被歌声和舞步拉近,她利用一切可以学习的机会,充实自己对当地民间彝族歌舞的挚爱。

春城闯荡才华展

初中毕业后,一直在家放羊的鲁丽华再也不想“颓废”下去了,她打算走出大山,看看大山之外的世界。

2006年,鲁丽华只身一人去了春城昆明闯荡,为了谋生,她到了一家艺术团。人勤快、吃得苦、爱学习在鲁丽华身上体现得相当充分。刚到公司的时候,鲁丽华先是在餐厅做服务员,鲁丽华看着一边跳民族舞一边唱民歌的同事,羡慕不已,但也在心里默默地想,在她看来,同事们的民族舞表演动作过于呆板,山歌唱腔也过于生硬,实在比不上自己在家乡的歌舞氛围。

晚上,躺在宿舍床上的鲁丽华怎么也睡不着,心里想,既然她们都可以,自己为什么不试一试,也好把自己从小喜爱的家乡民间歌舞在春城进行展示。做了三天服务员的鲁丽华找到经理,说了自己的想法,要用自己的一技之长改变现状,改变生活,并且即兴来了一段彝族山歌。因为她一直对山歌有浓厚的兴趣,所以唱山歌对鲁丽华来说简直就是小菜一碟,没有任何的难度。

鲁丽华家乡南涧的彝族山歌大都上下对仗,颇注重字正腔圆,有对唱、独唱、领唱等多种形式,但主要以男女对唱为主,演唱内容主要是谈情说爱,用夸张、比喻、重复等修辞手法,見物咏物,抒情叙事,情真意切,寓意深刻,内含丰富的人生哲理。山歌既反映了彝族先民在远古时代的世界观和对宇宙万物的丰富想象,也反映了彝族人民生产生活的演变与发展过程,更能生动地表达人们内心的情感。

那位经理被鲁丽华来自大山的天籁般的嗓音打动了,当即决定让鲁丽华放下服务员的工作,加入到了跳民族舞和唱山歌的队伍之中。经过她的刻苦学习和专业老师的帮助,鲁丽华逐渐摸索出了一条符合自己的路子,最初一个月是跟着老师上台表演,一个月之后,鲁丽华便开始独当一面,由此开启了她在演出这一以辛苦著称的行当中的一条生存道路。

在鲁丽华的家乡,民间有“一天不唱不好在,一日不跳睡不着……”之说。打歌唱调,也是人们口才、智慧和文才的大竞赛,内含丰富的生命智慧和人生哲理。演唱者可以自由择曲,根据个人情绪、打歌形式、气氛场合即兴创作,触景生情,尽情发挥,没有任何局限和拘泥。一舞一唱,外加笛子和芦笙伴奏乐器,三者结合,曲调丰富。

在春城昆明,只要听到芦笙一响,鲁丽华的脚板就会发痒,喉咙就会难受。彝族打歌集经典的山歌、悠扬的乐谱、矫健的舞步、丰富的表情为一体,相互依存,密不可分,随着芦笙的吹奏,在鲁丽华的带领下,同事们也情不自禁地和她一起跳起节奏强劲的彝族舞蹈。

鲁丽华虽然有一副好嗓子,也跳得一手好舞蹈,但是公司对演员的要求很高,不仅仅要把自己本民族的歌舞掌握好,还要广泛学习其他民族的舞蹈和民歌,要求的是一专多能,即兴发挥。传统的彝族山歌,大多都是反映人们的精神生活为主题,虽然涉及的内容比较多,但是还是与现代生活有一定的脱节,所以彝族山歌更容易引起中老年人的兴趣,深受中老年人的喜爱,但是却不容易受到年轻人的喜欢。

于是,鲁丽华只好硬着头皮苦练自己的歌舞,想办法提高水平和融合技艺。好在她从小在歌舞艺术氛围浓厚的家乡耳濡目染,加上与人为好,性格开朗,练习的时候同事和老师都喜欢帮她。

有一次,练习佤族的甩头舞蹈,鲁丽华下班后一个人在那甩,无论怎么样努力都甩不起来,也甩不好。这时候,过来一位临沧的同事,她让鲁丽华接了一盆水,然后把头发浸在水盆里弄湿……鲁丽华按照临滄同事教的方法一试,果然有用。不过呢,头发是甩起来了,但是甩得走道里到处都是水渍。

为了减少对同事们的影响,鲁丽华尽量选择人少和无人的时候练习,而且更多的时候是在走道尽头使劲练习。她每天都练习,甩呀,甩呀……坚持甩了三个月,甩到经常跑到厕所里吐完后出来继续甩,最后,硬是把这个舞蹈动作练到全公司最好的专业水平,同时还学习了好多其他民族的舞蹈和山歌。

鲁丽华家乡彝族民间有各式各样的传统曲调,诸如爬山调、进门调、迎客调、吃酒调、娶亲调、哭丧调等。无论男女老少,个个都会唱几首。有的曲调有固定的词,有的没有,是临时即兴填词。山歌又分男女声调,男声调雄浑高亢,女声调柔和细腻。鲁丽华在演唱家乡山歌的时候,都是即兴填词,一棵树、一朵花、一片叶、一泓泉……都被她表达得婉转动人;一颦一笑,一字一句,浑然天成,皆成佳趣,无量山的雄伟、壮丽;澜沧江的激情、澎湃;苍山洱海的钟灵毓秀……你都可以从鲁丽华的山歌中深切地感受到,观众听得啧啧称赞,欢呼鼓掌。

到了一年后的2007年,特别是她高亢明亮的嗓音、明亮悠扬的山歌曲调,让现场观看演出的观众领略到了彝族山歌文化的独特魅力。鲁丽华演唱的彝族山歌一时成为公司当时一道亮丽的风景线。通过学习其他民族的舞蹈,她的技艺有了很大提升,并且在春城昆明逐渐形成了自己独特的歌舞风格。随着鲁丽华歌舞水平越来越高,她的工资也在不断上涨,到了2008年,她拿到手的工资就已经是3000多元了,去掉其它的花销,每个月可以有2000多元的剩余。像傣族舞、景颇族舞、佤族舞、纳西族舞蹈等等,都是在那时候学会的。

“喔……嗨嗨……喔……嗨嗨,会唱歌的对过来,不会唱的好玩来!”“大理有名三塔寺,南涧有名对山歌。”“小郎不唱两个心不散,唱得两个心散心。”“妹似红花开在石崖上,哥似蜜蜂采花过江来。”“想你不得搭你去,爱你不得搭你在。”……鲁丽华演唱的一曲曲山歌在春城昆明传唱,而后翻过山褶,展开双翼,传得更远。

飞回南涧再提升

人这一生会接触到各种各样的人。在小时候,我们最先接触的是我们的父母;渐渐地,我们就有了身边的小伙伴;长大后,我们也有了自己的伴侣;到后来,我们又有了自己的孩子……然后我们会接触很多帮助我们成长和进步的人,人生就是这样周而复始地循环着。

2011年,鲁丽华回到南涧,刚好遇到南涧县民族文化工作队在招聘,通过招聘,她成为南涧县民族文化工作队的一员。刚刚参加工作的时候,工资900多元一个月,虽然收入一下子比在昆明掉了好多,但是,鲁丽华不后悔。

在离单位不远的地方,鲁丽华租了房子,租金也不贵,100元一个月。但那段时间还是艰难的,房租、日常开销除掉,几乎就没有钱了,然后基本上没有其他收入,有时候还需要家人接济,给点生活费才能够维持一个月。

南涧有好多身怀绝技的老师,在阿本枝、鲁朝金、字正鸿、鲁国花等老师的栽培下,鲁丽华的歌舞技艺迅速提高,经常活跃在各种文艺舞台上和当地各种民俗活动中,这让鲁丽华找到了学习家乡民族民间歌舞艺术的空间和事业发展的方向,特别是在艺术水平的提升上,这是无法用收入多少来衡量的。

结婚后,鲁丽华的家庭和艺术事业都迎来了发展提升的黄金时期,爱人在南涧县城做点小工程,家庭收入有了一定的保障,小孩由家人帮忙照料,鲁丽华全身心地投入到彝族歌舞和山歌的学习之中,忙于编创采风和演出排练。

经过一段时间的实践,加上在春城昆明刻苦学习的五年,她在打歌、山歌和跳菜等方面的技艺都有了长足的进步,她真正沉浸式地融入到了家乡南涧彝族歌舞之中,特别是在山歌的演唱上,鲁丽华可以说张口就来,无论什么内容都可以即兴演唱,脱口而出。

熟悉的生活,是最具情感的,在她看来,熟悉的东西做起来得心应手,自己生长在山村,所以用所唱的山歌来反映熟悉的农村,她对农村的这种特殊感情,就是真情自然地流露,没有一丝矫揉造作。

历经数千年农耕文明的积淀,我国的广袤乡村拥有多姿多彩的优秀传统文化。艺术来源于生活,舞蹈也是民间原生态的生活,鲁丽华的舞蹈、山歌和创作总是离不开家乡,离不开家乡的大山。小时候鲁丽华就是放山羊长大的,对山羊特别熟悉,有着特别深的情感。

心随天地走,意被牛羊牵,山歌就像是鲁丽华的生命,不管生活给了她多么大的压力,不管受了多大的委屈,她都会用山歌来诠释内心,一首歌、一个故事……歌者的声韵回旋中,那些飞翔的、凝固的、抒情的、忠诚的、响彻云霄的,都在鲁丽华的愉悦和极速回归的暗流中,成为歌声之外平静的梵音,或者一种淡然、一种反思或者倾诉,不用回答,不用理睬,不用难为情,只需要一个多情的回眸,随心所欲的微笑,就已足够。

南涧传统彝族歌舞的传承具有口传身授的社会历史性。歌舞作为一种诉诸于身体语言的艺术表现方式,没有一成不变的固定模式和乡约族规的严格律令,情由心生,载歌载舞,娱人娱己。舞者,依场院的大小可以踏着基本的舞步即兴发挥;观者,可以一招一势模仿后开拓创新。打歌舞蹈在村寨举办的一次次活动中世代相传。

南涧彝族“打歌”,套路繁多,内容丰富,随着不同的音乐节奏而变换步伐,舒展激情,使人在粗犷豪放的表演中,感受到生命的冲动和情感的升华。被南涧县民族文化工作队招聘请为合同制演员至今,鲁丽华已从事基层文艺工作十余年,通过不断的学习已掌握南涧无量山系、哀牢山系及无量山镇红星一带的彝族山歌,还熟练掌握了“三跺脚”“喜鹊蹲窝”“苍蝇搓脚”“踏步两翻两转”“一步转通”“合脚” “十六步” “十二步” “回身敬酒”“公羊打架”等打歌技艺。

“彝家青山座连座,山上树木千万棵,十里山林十里调,一片树叶一首歌。”千百年来,彝家的喜怒哀乐大都通过山歌来表达,无论出门上山、砍柴劳作、问路对语,皆以歌舞为伴。2019年4月,鲁丽华编创的舞蹈《吹笙踏歌》在三月街民族节文艺汇演中获得州级银奖。她按自己的亲身经历启发所编创的舞蹈《放羊情歌》参加大理州第三届文艺调演,荣获铜奖。后来,在大理州群众艺术馆谢莉鸣老师等专家的指导下,经过二度编创的彝族舞蹈《放羊情歌》代表大理州参加第四届云南省群众文化彩云奖,入围决赛。2020年,鲁丽华参加云南省青年演员比赛大理州选拨赛,演唱自己采风编创的彝族山歌调《放羊调》,获得三等奖。

作为南涧县民族文化工作队的一份子,鲁丽华积极参加大理州三月街文艺汇演、大理三月街民族民间原生态青年歌手大赛、大理州“大家乐”歌舞乐展演、大理州“洱海歌手”大赛、大理州文艺调演、云南省歌舞乐展演、首届中国少数民族优秀舞蹈(比赛)展演、中央电视台电视舞蹈大赛等国家、省、州级各类大型演出,并荣获相关奖项,还多次登上央视舞台,她的歌舞技艺得以大放异彩。

今天,我们的生活被正在做的这些有意义的事改变着,自然不会事事如意,但也只有这样,人生道路上偶尔出现的与梦想重合的节点才更让人感到幸福。随着科技的不断进步,时代的不断发展,我们生活在一个信息时代,网络的发展对人们的生活起到了不可忽视的作用,彝族山歌的传播和推广不仅可以通过口口相传,还可以借助媒体平台,直接对彝族山歌进行宣传。在新媒体时代,彝族山歌的传播方式多样,我们应该善于利用各种传播方式,让更多的人感受到彝族歌舞的艺术魅力。

扎根于民族文化沃土,流淌千年而生生不息。鲁丽华表示,将不遗余力地为民族歌舞艺术的传承发声,持续开展好彝族歌舞“进校园、进乡村”活动。多年来,鲁丽华经常参加民间文艺团体的公益演出,多次深入农村和中小学进行彝族歌舞技艺技巧的教授。每当耳熟能详的旋律响起,无论舞台的大小,她的歌舞总能把观众的思绪带入到特定情景和想象之中。而连连爆发出的掌声,是对鲁丽华歌舞技艺的肯定,亦是对彝族人民幸福生活的赞美。

传承路上获荣光

澜沧江水日夜奔流不息,无量山巍峨耸立,山的静默,水的喧哗,使这块古老的土地浸润在神奇和灵性中。鲁丽华凭着自己的好嗓音,走上了民族民间歌舞艺术传承这条艰辛之路,其实大多数原生态歌舞传承人都是如此,他们用自己的歌舞天赋和后期的努力改变了自己人生的方向。

长期以来,鲁丽华还出色完成了每年南涧县火把节、跳菜艺术节、樱花节、采茶节等重要文化活动的演出。2016年她被南涧县人民政府认定为“彝族打歌”“彝族山歌”代表性传承人,2020年被大理州人民政府认定为“彝族打歌”代表性传承人。

本着传承弘扬民族民间文化的责任,完成每年州、县举办的非遗进校园、进社区活动,她参加展演约40余场。自2015年起,她多次参加大理州三月街民族民间原生态青年歌手大赛,并屡获奖项。2018年,她参加北京“各族人民心向党”大理非遗专场演出。2016年至2019年参加了大理国际摄影节民族歌舞演出,把南涧彝族歌舞带上国际舞台。2019年,鲁丽华参加在楚雄举办的“2019年中国原生态民歌节”,演出的《爱你不得做一家》获得观众的广泛好评。

随着时代的发展、社会的变迁以及思想观念的不断更新,艺术表现形式变得多种多样,彝族歌舞也应该跟着时代的脚步更新进步,从而贴近当下的生活,引起不同年龄层次人的共鸣。歌舞的创作可以不断地更新,甚至可以适当融入一些新的艺术元素,在赢得中老年人喜爱的基础上,同时也要得到青年人的关注和喜爱。只有这样,彝族歌舞才会后继有人,才能传得更远,走上更大更广阔的舞台。

歌舞是彝族群众从古至今长盛不衰的娱乐狂欢盛会,也是当地彝族群众娱乐与情感交流的载体,它见证了当地的历史发展,展现了当地彝族人民在沧海桑田中始终旺盛的艺术创造力和彝族民间艺术内容的丰富多彩,具有突出的历史文化价值和艺术价值。

世世代代的阿葩村人用“口传心授”的传承方式使这种巧妙的技巧得以延续。很多民间唱山歌的高手,都是即兴填词,张口就来,鲁丽华也是如此。一只鸟、一棵树、一朵花、一片叶、一泓泉……都被她表达得婉转动听,无与伦比。一颦一笑,一唱一答,浑然天成,皆成佳趣。南涧无量山的雄伟、壮丽,澜沧江的澎湃、激情,宝华镇的钟灵毓秀,阿葩村的万事万物四季生长……你都可以从鲁丽华的山歌中深切地感受到。

歌舞对于鲁丽华来说是不可取舍的,未来她还会一直坚持从事打歌这份工作。她心中最想达到的一个目标就是把家乡的歌舞带给更多的人,让更多的人了解家乡的少数民族文化,让更多的人来学习并传承下去。

鲁丽华家乡的彝族山歌通常都是以男女对唱的形式进行演唱,这是因为勤劳善良的彝族妇女与男子同样担任着山间的各种劳动,在长期的山间活动中,男女们互诉衷肠而形成的。这种形式很特别,但是在当今多元化的社会当中,用这种单一的形式来传播彝族山歌未免显得有点苍白无力,所以可以不断地创新彝族山歌的演唱方式,可以采用独唱、齐唱、合唱,甚至多重唱,再加上器乐演奏等多种艺术题材对彝族山歌进行拓展。

鲁丽华认为,少数民族歌舞艺术不应该是仅仅局限在自身和当地小范围的层面,而是应该让更多人欣赏,让更多人了解,让更多人喜爱,这样只靠口口相传,对于彝族山歌的传承是一大弊端,所以可以将彝族山歌翻译为普通话,也是一种新的突破。相信用普通话翻译出来的彝族山歌,将给人们带来不同的艺术反响,将会让更多人了解彝族山歌,让彝族山歌走得更远。再大胆一点,也可以用不同的语言来翻译彝族山歌,这样在不同的地区,彝族山歌的传承就更加顺利。

传承最重要的就是人,因为他们要学,你最起码有人愿意来学,才能传承。鲁丽华家姑娘今年已经是十岁,鲁丽华从自己家姑娘开始,从小就让她学习传承彝族歌舞。从2011年开始,鲁丽华每年都积极配合县委宣传部、县团委、县民族文化工作队、县文化馆做好展演、宣传等工作,积极主动参与彝族“打歌”和山歌技艺技巧的傳承培训工作,得到当地广大群众的一致好评。她用心、用情抚摸每一座家乡的山峰,只为寻找远古的声音;她努力踏遍每一条山路,只为拾起先辈留下的每一个音符;她不断寻访无量山的村寨,只为留住每一首即将失传的歌谣;她把山歌的音符刻在自己的心坎上,融化在鲜红的血液里。

鲁丽华一边演出一边主动参与彝族山歌传承培训和带徒,到目前为止,带出的徒弟已有十多人,她的徒弟均熟悉掌握彝族歌舞技能技巧,且能独立担任深入基层的演出和外出参加比赛的任务。近年来,鲁丽华将更多的时间花在深入基层为民演出和传承的工作上。不论舞台大小,也不管观众多少,这只彝家“百灵鸟”总是激情满满。在无数次的演出中,一个细雨纷纷的下午,在山区一所小学操场上的带队演出,成为鲁丽华最深刻的记忆。

孩子们的掌声中伴着歌舞的节奏回荡在南涧的天空;孩子们的神思,兴奋地随着简易舞台之上鲁丽华的歌舞,徜徉在美丽的无量大地。基础教育是起点的教育、启蒙的教育,也是全面影响每个人的知识与能力、情感态度与价值观的教育,它决定着每个人成长发展的底色与底蕴。南涧当地优秀传统彝族歌舞艺术的传承、转化与创新,须在小学阶段打下基础。传统彝族歌舞艺术能不能得到认同,能否不断焕发出生命力,能否面向未来得以创造性转化和创新性发展,从根本来说,都取决于能否有效地对儿童和青少年做好优秀传统彝族歌舞艺术教育工作,让他们充分感受传统彝族歌舞文化的巨大魅力,并从经典中汲取营养。

现在的农村,不仅是经济的振兴,还应该在思想上给足民族艺术的精神食粮。无论是大人還是孩子们,教条式地说一些政策,他们可能都不愿意听,或者说都不会理解。那么用一些民族民间歌舞传承这样的灵活教授形式,大家可能会在潜移默化之中,就轻松接受了民族民间歌舞艺术知识,并且还很乐意去加以传播。

随着物质与文化生活的日益繁荣,当代彝族山歌进入发展的勃兴时期,古老的传统山歌重新绽放绚烂的艺术花朵,与此同时,在南涧的当代青年彝人中涌现出一批彝族山歌的歌唱者。作为少数民族中的一员,深深感受到加强当地彝族歌舞保护及传承工作的重要性及迫切性,因为当地彝族歌舞传承的关键核心在于人的传播,所以,非常希望通过各部门的通力合作和大家的共同努力,让少当地彝族歌舞得以永久的传承和保护发展。

鲁丽华的家乡这几年迎来了翻天覆地的变化,她说:“南涧县曾是国家扶贫开发重点县之一,党的十八大以来,党中央以前所未有的力度推进脱贫攻坚,南涧县提前脱贫摘帽,退出贫困县的行列,和全国各族同胞一起迎来小康。现如今南涧县依托无量山“绿水青山”的独特优势,建立起了高原生态产业,人民群众的生活环境、生活条件越来越好,生活水平越来越高。通过“美丽县城”的创建,建成了一批以“廊、亭、台、塔、阁、道、园”等为重点的民生工程。现在,走在大街上听得到鸟叫、闻得到花香,公园、广场、步行街有了喷泉水景,走进老街区感受得到浓厚的历史文化,进入新城区看得到现代城市文明发展。”这是很多南涧人的心声,也是近年来南涧人民最真实的感受。

鲁丽华表示,作为最基层的十四届全国人大代表,接下来她会认真去学习提高自己,然后尽量去关注基层群众的文艺需求,倾听老百姓的心声, 积极履职尽责,不遗余力地为民族文化传承发声。

我想从某种程度上说,鲁丽华是幸运的。优越的嗓音条件和歌舞天赋,让鲁丽华的人生多了一个选择。但与其说歌舞改变了鲁丽华的生活,不如说鲁丽华正默默在做的事业改变了鲁丽华的生活。

经纬交织里的纷繁绣饰,皆承载着南涧本土绚丽多彩的文化,犹如民族的根,在纵横交织的经纬里,珍藏着南涧的青山秀水、花鸟意趣,是民族民间传统优秀文化,是灿烂的艺术瑰宝,凝结着各民族的生活智慧。

为了唤得白州满目春,鲁丽华表示,未来漫漫的五年履职路,她会持续关注大理文艺发展,做为大理文化发展、文艺繁荣而歌的“百灵鸟”,做民族民间歌舞艺术的守护者和传播者。

带着对家乡歌舞艺术的热爱,她是彝家飞出的一只“百灵鸟”,从滇西南涧彝家山寨的天空,飞到了北京人民大会堂的平台之上。

(本文图片由鲁丽华提供)