山东民俗体育文化的传承与保护研究

2023-06-22崔小贝房玉鑫

崔小贝 房玉鑫

摘 要:为深入探索与理解山东地区民俗体育观念,促进民俗体育文化的传承与保护,本研究借助文献研究法、实地考察法等寻求山东民俗体育文化的源泉,掘取山东民俗体育文化的价值内涵,探讨山东民俗体育文化传承与保护的困境,并提出针对性保护策略。研究发现,山东民俗体育文化存在生存环境恶劣、传承与保护力量单薄、传承机制缺位等问题。研究提出营造体育文化复兴氛围、拓展山东民俗体育产业链、建立健全“政府主导,群众主体”的传承保护机制与将民俗体育融入学前教育的多元传承保护路径。以期实现各利益相关主体共赢,加固山东民俗体育文化的根基,助力乡村振兴,推动文化强国、文化强省战略实施。

关键词:民俗体育;山东地区;传承与保护

中图分类号:G812.7文献标识码:A文章编号:1009-9840(2023)01-0030-05

Inheritance and Protection of Shandong Folk Sports Culture

CUI Xiaobei1, FANG Yuxin2

(1. Dept. of P.E., Shandong Jianzhu University, Jinan 250102, Shandong, China; 2. School of Management, Ocean University of China, Qingdao 266100, Shandong, China)

Abstract:To deeply explore and understand the concept of folk sports in Shandong, and promote the inheritance and protection of folk sports culture, the authors seek the source of the culture with the help of literature research method and field study method, extract the value connotation of the culture, explore the dilemma faced with the inheritance and protection of the culture. It is found that there are problems such as poor living environment, weak inheritance and protection force, and lack of inheritance mechanism. We propose to create an atmosphere of sports culture revival, expand the industrial chain of Shandong folk sports, establish and improve the "government-led and mass-oriented" inheritance and protection mechanism, and integrate folk sports into preschool education, so as to achieve a win-win situation for all stakeholders, strengthen the roots of Shandong folk sports culture, help rural revitalization and promote the implementation of the strategy of making Shandong a culturally strong province and further China a culturally strong country.

Key words: folk sports; Shandong region; inheritance and protection

1 山東民俗体育文化溯源

民俗体育文化指的是由一定民众所创造,为一定民众所传承和享用,并融入和依附于民众日常生活的风俗习惯(如,节日、礼仪等等)之中的一种集体性、模式化、传统性、生活化的体育文化和生活文化[1]。山东地处人杰地灵的齐鲁大地,孕育着勃勃生机的齐鲁传统文化,山东的民俗体育也是传统文化形式之一,凝结着山东劳动人民的智慧,具有极高的传承与保护价值。对山东民俗体育文化的传承与保护研究的起点在于分析其生成机制,从物质、社会、文化和制度四个方面对山东民俗体育文化进行溯源,有助于深入理解其形成过程[2]和文化内涵。

1.1 物质基础

一方水土养一方人,齐鲁大地东西、南北独特的地形地貌、气候水文、人文传统间的差异成就了胶东半岛、山东南部、鲁西与鲁北各具特色的传统体育文化[3]。山东的秧歌历史悠久,至今仍是重要节日庆典的不可或缺的表演,从胶东沿海到鲁中山区再到鲁西平原,各地秧歌文化基础厚实[4]。鲁西的传统“鼓子秧歌”—柳林花鼓发源于山东省冠县,以花鼓为主要道具,伴着鞭、伞、锣的配乐,兼具舞蹈与武术色彩,粗犷奔放。而鲁东的“胶州秧歌”则曲调朴实优美,着重凸显女子温婉细腻的体态和动作。

1.2 社会基础

生产力决定生产关系。民俗体育起源于农耕社会[5],在封闭、稳定的农耕社会,各地的民俗体育是人们祈求神灵护佑五谷丰登、人丁兴旺、降福消灾的方式之一。另一方面,民俗体育可构建良好的社会秩序。人们在参与民俗体育活动的过程中,为了集体的荣誉不得不协作、交流、沟通,起到了缓和甚至消除矛盾的中介作用[6],为传承民俗体育文化、维系村落稳定起到重要作用。最后,农闲或节日时民俗体育又可作为放松身体、愉悦心情[7]、增进感情的活动。

1.3 文化基础

山东文化由齐文化和鲁文化融会贯通、互相渗透而成[8]。在车同轨、书同文、行同伦的秦一统天下的进程中,齐文化与鲁文化的整合是历史发展必然趋势[9],富有“创新”精神的鲁东齐文化与保留传统项目较多的鲁西南鲁文化交融使得山东民俗体育文化呈现既保守又开放的特点[10]。人们对本地区文化的认同和维护成就依赖会在人们心中形成强烈的文化归属感[11],这种集体记忆和文化凝聚力促使了民族团结、社会稳定。

1.4 制度基础

制度文化可以分为正式制度和非正式制度,非正式制度是正式制度的根基[12],以传统伦理、村社规范[13]为主体的非正式制度是民俗体育文化形成与承袭的基础。在传统的农耕社会中,社会成员的行为准则就是遵守传统惯例,围绕这些价值观形成的习惯也就是一系列文化符号系统循环往复进而形成了民俗体育文化体系,同时在氏族内部是熟人社会,破坏或者违背制度的人会承受来自周围的压力,从而使得民俗体育文化体制稳定流传下来[14]。

2 山东民俗体育文化的传承与保护的价值

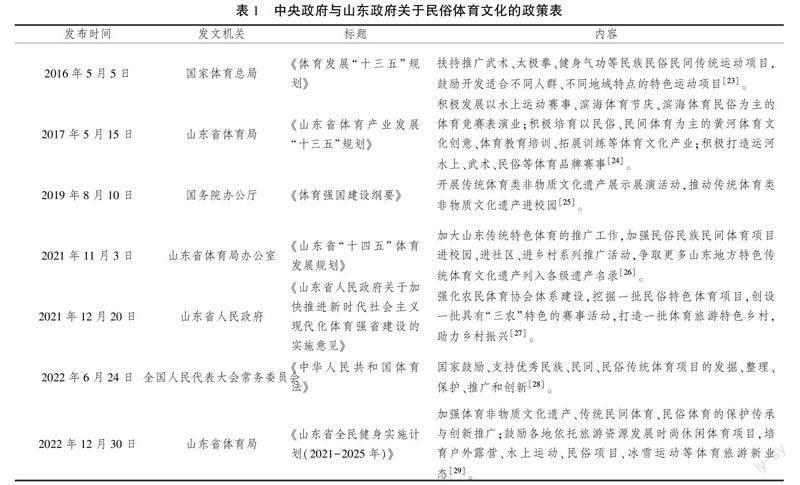

一直以来,弘扬和传承中华民俗体育文化是我国体育文化工作的重要内容之一。2021年10月25日国家体育总局公布的《“十四五”体育发展规划》中强调要融入时代内涵,加强中华传统体育项目的开发利用与活态传承,该规划对全国民俗体育保护与传承工作的开展具有指导意义。山东省体育局也积极响应中央号召,于同年11月3日发布《山东省“十四五”体育发展规划》,规划中指出未来五年要加大体育类非物质文化遗产的保护工作,加强山东体育文化遗產的文物、文献的收集、收藏和整理工作。优秀民俗体育文化是齐鲁大地发展的宝贵资源与财富,深刻、广泛挖掘民俗体育的精神内涵有助于激发山东传统文化的活力、提升文化自信,是促成文化强省建设的推动力。

2.1 引导教育教化,促进身心健康

单人即可进行的民俗体育运动考验身体与大脑的协调运作,若多人进行竞技可培养对输赢的正确认识与处理方式。排练、演出团体体育活动时,人们为了达到团队的整体完成效果进行协商、沟通与分配,在此过程中促进了社交与群体和谐。民俗体育的传承本身是教育活动[15],民俗体育往往映射着浓厚的地方特色与风土人情,各项民俗体育运动中蕴含的或粗犷奔放或温婉细致的精神对后代具有极高的教育教化价值,其传统文化内涵浸润人心、影响深远。

2.2 增强民族认同,提升文化自信

民俗体育文化是民族血液中流淌的传承本质,这是区别于其他民族与国家的标志。民俗体育文化传播、知识教育能造成人们潜意识主导的共鸣,形成对事物的文化认同感[15]与民族凝聚力,获得民族自尊[16],从而承担“体育强国”的社会担当和民族复兴的历史使命[17]。党的十九大报告指出,要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。习总书记强调文化自信是最根本的自信[18],民俗体育作为广大劳动人民智慧与创造力的结晶,植根于中华民族的优秀传统文化,从根源上为建成社会主义文化强国、文化强省提供强有力的支撑。

2.3 蕴含市场价值,推动乡村振兴

当下各地挖掘本土特色文化价值,民俗体育文化以其广泛的群众基础具有极强的吸引力,民俗体育可能无法直接转化经济价值,但是可通过多种方式从人民群众自身的实践出发间接促进经济社会发展,如,新时代孕育的文旅融合[19-21]提升旅游健康价值、搭建民俗体育与旅游资源和谐共生的“文化空间”。乡村振兴集生产、生活、文化、生态多要素于一体,是建成社会主义现代化国家的基础目标[22]。将民俗体育文化融入乡村振兴战略,助力挖掘与整理零散的民俗体育资源[4],引导当地村民践行乡村振兴的主体地位,改善农村公共服务建设,助推当地的生态文明建设与经济发展。

3 山东民俗体育文化传承与保护的困境

关于民俗体育运动项目的分类本研究参考付玉坤(2011)的方法,将山东民俗体育运动分为角力类、投射类、竞足类、技巧类、表演类、棋艺类、牌技类七大类项目[30],具体分类见表2,总结和整理出当前山东民俗体育传承与保护的困境。

3.1 山东民俗体育生存环境恶劣

就国际环境而言,在西方体育裹挟全球化形成的文化攻势下山东民俗体育的生存空间被挤占,固有的文化软实力面临被削弱和衰退的风险[31],以现代体育发展模式与特点为研究与认知视角忽略山东传统民俗体育文化兴起的人文、社会、时空、文化传统等环境因素[32],若不及时加以遏制与改善,将致使山东民俗体育文化逐渐被破坏与失传,其教育、导向与传承功能也随之消亡。就国内环境而言,新时代以来我国文化呈现广域化发展,相邻文化的传播与融合是一把双刃剑,既促进文化多样性,又冲击着原生态民俗体育文化发展的特定地理环境[33],或致使其失去鲜明的特色与区位优势。

3.2 山东民俗体育传承与保护力量单薄

农村市场化改革的推进和城镇化的深入[34],农村社会结构开始转型[35]。第七次全国人口普查显示,全省常住人口中居住在城镇的人口为6 401.4万人,占63.05%,与上一次人口普查相比城镇人口比重提高13.34个百分点。中青年人口大量涌入大型城市,农村以留守老人、妇女与儿童为主,其结果是民俗体育项目的传承人年龄呈现老化,面临后继无人的窘境,出现技艺断层现象,传承与保护主体力量匮乏。流出的人口与村庄的政治归属、经济联系逐渐变淡,使得村庄社会组织失去了受众基础与活力,进而导致民俗体育文化的组织能力弱化[36]。另一方面城镇化也影响着人们的生活方式、思维观念、价值追求,丰富的电子设备使得人们更多选择闭门不出,对民俗体育项目的了解与认知不足,对山东民俗体育文化延续的民间主体力量热情与主动性欠缺。

3.3 山东民俗体育传承机制缺位

虽然中央和山东省政府下达各项文件强调对传统体育的保护与推广,但当前对竞技体育的重视程度仍显著大于大众体育。2021年4月9日,山东省体育局与山东省文化和旅游厅共同发布了《关于加快培育大运河系列品牌体育赛事推动体育旅游文化融合发展实施方案》,文件中指出要推动大运河(山东段)沿线文化旅游与体育资源聚合、区域整合、产业融合,培育具有地域特色的大运河系列品牌体育赛事区域集群,但是在田野调查与问卷调查中发现实际工作中地方政府以经济利益最大化为首要原则,对传统文化的保护仍停留在相关文件政策的制定上,对山东民俗体育文化传承保护的执行、保障、评价与监督机制有待完善,对民俗体育项目传承人的保护与培训缺乏指导。已有资料显示,山东省乡镇级体育行政组织和村级体育行政组织严重缺失,基层政府对制度实施的参与不足,未能调动基层的活力与积极性[37]。

4 山东民俗体育文化与保护策略

4.1 营造体育文化复兴氛围

外来文化的入侵冲击和影响着人们的生活生产方式,在吸纳世界优秀文化精华的同时,更应守护和传承千百年来铸就的精神世界。体育文化复兴与传统文化宣传应切实履行“从群众中来,到群众中去”的指导方针,一方面在博物馆、展览馆设置山东民俗体育文化展览,保存各民俗体育项目的器械设备,记录场景、动作、规则与实施方法;另一方面深入乡村社区,立足本区域民俗体育文化内涵,通过宣传册、活动宣传视频等加强群众对山东民俗体育的了解与认知,开展民俗体育文化节、节庆民俗体育表演,吸引群众参与,在实践中提升广大人民群众对传统民俗体育的认同感,从根源上产生保护与传承山东民俗体育文化的内在精神动力。

4.2 拓展山东民俗体育产业链

以独具特色的山东民俗体育文化为依托,以民俗体育文化服务于当下为准则,执行“民俗体育+”或者“+民俗体育”策略,与群众共享经济价值,实现文化惠民,促进乡村振兴。基于山东民俗体育项目,开发研制相关文创产品,开展网络直播引流。结合地区美丽乡村建设战略,筹备特色民俗体育文化小镇、乡村民俗体育示范园,文旅融合策略有助于带动地区旅游、交通、住宿、饮食行业发展,打造地区特色品牌。加强区域合作,统筹区域间自然文化资源,塑造区域民俗体育区块。值得注意的是,谨慎唯功利性是图,提防民俗体育文化恶性变异,沦落为单纯的盈利工具,与最初目的背道而驰。

4.3 建立健全“政府主导,群众主体”的传承保护机制

各级政府应咨询山东民俗体育相关专家学者,设置专门的民俗体育管理机构,培养民俗体育管理、创新性民俗体育经营人才,协调各方资源,加大财政投入力度,调研与挖掘现存山东民俗体育项目的价值与内涵,制定切实可行的山东民俗体育文化保护传承的宏观规划与微观运行计划,牢牢把握群众是传承主体,给予传承人、乡村社区以规范指导与监督,组织系统培训。鉴于山东地大物博,各地区自然地理、人文民俗存在差异,应对不同民俗体育项目采用针对性细化策略,做到有的放矢。扎根于文化强省战略目标,缓解山东省民俗体育文化生态适应的迟滞效应,达成山东民俗体育文化现代化、国际化的宗旨。

4.4 将民俗体育融入学前教育

推动特色化山东民俗体育课程发展,推进学校体育课程的改革与发展,营造“学校—家庭—社会”良好传统文化氛围,实现常态化与常规化。搭建完整完善的民俗体育课程教育体系,以开设特色民俗体育课程的学校为主体,以民俗体育项目传承与保护的研究机构、运营公司、大数据为媒介,制定山东民俗体育专用教材,培养民俗体育专业教师,研发简便易行的民俗体育器材,从小培养幼儿保护民俗体育文化观念。

5 结 语

齐鲁文化是秦大一统以来中华民族优秀文化的主要源头之一,历史内涵丰富。山东民俗体育作为具有齐鲁大地区域特色的资源也深受齐鲁文化的影响。山东民俗体育项目具有引导教育教化价值,为中华民族实现伟大复兴提供动力源泉,同时可增强民族认同价值,提升全国、全省文化软实力,其次民俗体育文化蕴含丰富的待挖掘的市场价值,有助于文化产业发达繁荣。但当前山东民俗体育发展状况暴露出其生存环境、传承保护力量、传承保护机制方面的问题,为解决上述问题,提出营造体育文化复兴氛围、拓展山东民俗体育产业链、建立健全“政府主导,群众主体”的传承保护机制与将民俗体育融入学前教育四项策略以保障山东民俗体育文化的发展。期望创立创新山东民俗体育多元保护传承路径,促成山东民俗体育文化发扬光大,书写文化强国、文化强省的新篇章。

参考文献:

[1]涂傳飞,陈志丹,严伟.民间体育、传统体育、民俗体育、民族体育的概念及其关系辨析[J].武汉体育学院学报,2007(8):24-31,51.

[2]薛浩.中华民族传统体育的文化溯源、演变形态与路径选择[J].体育文化导刊,2021(5):54-60.

[3]陈立勇,余兵,纳光舜.齐鲁节日体育文化遗存研究[J].贵州民族研究,2020,41(2):165-171.

[4]崔涛.民俗体育助推乡村振兴价值审视与实施路径[J].体育文化导刊,2021(12):58-65.

[5]熊文颖,余万予,马磊,等.农耕体育文化传承的变迁与当代危机[J].上海体育学院学报, 2011,35(2):35-40.

[6]李国华.民俗体育活动的农村社会治理功能—以关中地区民间社火为例[J].理论导刊 2018(5):77-82.

[7]许晓容.客家民俗体育活动的成因与功能:体育人类学的视野—以舞火龙为例[J].体育与科学,2012,33(5):27-29,40.

[8]张达.论齐鲁文化的形成及其根本特征[J].理论学刊,2003(6):125-128.

[9]杜鹏跃.齐鲁民俗体育的发展流变与传承特点[J].民俗研究,2022(2):139-147.

[10]苏转平.试析民俗体育的基本特征[J].体育文化导刊,2015(2):199-202.

[11]宋晓楠,陈效科,孙健.传统体育的“文化软实力”及提升策略—以齐鲁传统体育文化为例[J].北京体育大学学报,2014,37(9):45-49.

[12]樊永强.文化生态视阈下社火民俗体育的发展困境及共生路径[J].西安体育学院学报 2021,38 (4):478-483.

[13]彭春兰,龙佩林,白晋湘,等.新时代我国民俗体育治理体系构建及地方性策略选择[J].武汉体育学院学报,2021,55(10):20-26,55.

[14]韦晓康,蒋萍.民俗体育文化在社会治理中的作用研究[J].中国体育科技,2016,52(4):31-37.

[15]王斌,朱杰,朱坚,等.文化生态视域下民俗体育运动在高校发展的困境及破解之道[J].体育文化导刊,2018(11):126-130.

[16]李军.西部少数民族传统节庆中民俗体育的文化特征及价值[J].成都体育学院学报,2011,37(1):15-18.

[17]王广虎,冉学东.论中华民族伟大复兴中的民族传统体育发展[J].北京体育大学学报,2018,41(12):1-12,18.

[18]祁述裕.党的十九大关于文化建设的四个突出特点[J].行政管理改革,2017(11):40-41.

[19]夏权威,卢元昕,张敏.建构主义视角下民族文化旅游资源的开发模式探析—以黑龙江省为例[J].黑龙江民族丛刊,2021(5):48-52.

[20]高亮.“体旅融合”视域下传统体育养生文化资源开发研究[J].北京体育大学学报,2019,42(11):148-156.

[21]吴强.我国民族传统体育文化资源与旅游资源融合共生的文化空间研究[J].首都体育学院学报,2019,31(1):56-60.

[22]冯晓平,江立华.乡村振兴的系统性、跨时空性、实践性与路径选择[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(4):100-107,185.

[23]国家体育总局.体育发展“十三五”规划[EB/OL].(2016-05-06)[2022-08-16].https://www.sport.gov.cn/n315/n330/c723032/content.html.

[24]山东省体育局 山东省体育产业发展“十三五”规划[EB/OL].(2017-05-25)[2022-07-12].http://www.shandong.gov.cn/art/2017/5/25/art_98693_8883323.html?xxgkhide=1.

[25]国务院办公厅.国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知[EB/OL].(2019-09-02)[2022-08-12].http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/02/content_5426485.htm.

[26]山东省体育局办公室 山东省“十四五”體育发展规划[EB/OL].(2021-11-03)[2022-07-25].http://ty.shandong.gov.cn/zwgk/zcfg/jhgh/202111/t20211103_3764166.html.

[27]山东省人民政府.山东省人民政府关于加快推进新时代社会主义现代化体育强省建设的实施意见[EB/OL].(2022-01-19)[2022-06-23].http://ty.shandong.gov.cn/zwgk/zcfg/jhgh/202201/t20220119_3843617.html.

[28]新华社.中华人民共和国体育法[EB/OL].(2022-06-25)[2022-11-02].http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/25/content_5697693.htm.

[29]山东省体育局.山东省全民健身实施计划(2021-2025年)[EB/OL].(2022-12-30)[2023-01-02].http://www.shandong.gov.cn/art/2022/12/30/art_307620_10331816.html?xxgkhide=1

[30]付玉坤.山东民俗体育[M].济南:山东教育出版社: 济南,2011.

[31]尹宁宁,祝文钢,田磊,等.游戏视角:民俗体育文化注疏[J].体育科学,2015,35(7):90-97.

[32]刘晓春.从“民俗”到“语境中的民俗”—中国民俗学研究的范式转换[J].民俗研究 2009(2):5-35.

[33]张华江,王林,杨翠丽.地域性“原生态”民俗体育发展的现实进路[J].广州体育学院学报,2012,32(4):18-22.

[34]高燕,郑丽香.一个山区村落走向终结的思考[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2010,12(4):26-29,90.

[35]陈寒非,高其才.乡规民约在乡村治理中的积极作用实证研究[J].清华法学,2018,12(1):62-88.

[36]孟林盛,乔恩东,李慧贤,等.村落民俗体育的文化生态适应与当代发展—基于下董寨村“跑马排”春节习俗的田野调查[J].体育与科学,2021,42(3):26-34.

[37]王举涛.山东省农村体育文化发展的现实困境与路径选择[J].文化学刊,2018,89(3):119-121.

收稿日期:2023-01-12

基金项目:山东省人文社会科学课题(编号:2021-YYJY-05)。

作者简介:崔小贝(1988- ),女,山东滨州人,硕士,讲师,研究方向为体育教育。