产业转型升级下高职无人机应用技术专业人才培养创新与实践*

2023-06-21殷镜波吕庆龙

殷镜波 ,刘 星 ,吕庆龙

(山东水利职业学院,山东 日照 276826)

无人机应用技术专业是航空装备产业转型升级下的新兴专业,在媒体宣传、农林植保、地理测绘、线路巡检等众多领域得到了广泛应用。同时,无人机技术及市场的快速发展对无人机应用技术技能人才培养也提出了新的要求[1]。无人机应用技术专业在高职设立时间尚短,存在岗位标准不健全、与产业对接薄弱、校企合作不紧密、教学资源短缺等问题[2],如何创新高职无人机应用技术人才培养途径、提升人才培养质量,是无人机应用技术专业建设亟需解决的问题。因此,开展相关研究和实践是落实国家职业教育创新发展部署的具体举措,是研究破解产业转型升级背景下新兴专业人才培养模式的有效对策,是探索产教深度融合、校企合作共育高素质技术技能人才的有效途径。

1 无人机应用技术专业发展中存在的问题

1.1 专业定位不准确

专业定位不够准确,缺乏有指导性和针对性的专业职业岗位标准。无人机应用技术专业作为新兴专业,目前大多学校培养方向和专业定位主要集中在无人机组装、调试、检修、操控等通用技能的培养上,没有基于行业应用领域(比如无人机航拍、测绘、植保等)和自身学校的特色与区域特征(比如水利类、林业类、农业类、交通类等)来定位该专业的培养目标。目前,无人机相关行业和企业陆续出台相关领域的行业标准,但针对性强的、具有指导性意义的专业职业岗位标准还没有完全建立起来[3-4]。

1.2 专业建设与产业发展对接薄弱

专业建设与无人机产业发展对接薄弱,缺少有效的行企校协同育人机制。随着产业的升级和新技术的优化,专业建设缺乏有效的新模式。产业转型升级背景下,产教融合、校企合作是新兴专业建设的基本指导思想。产教融合是人才培养供给侧和产业需求侧结构要素多维度、立体化、全方位的融合,包括专业建设与行业企业融合、专业教学与生产实践融合等,涵盖行业、企业、学校等多个部门和领域。然而,无人机应用技术专业作为新兴专业还没有精准地对接产业发展,与行业企业发展需求匹配度不高,尚未形成有效的合作模式与育人机制。

1.3 缺乏书证融通课程体系和教学资源

在“1+X”证书背景下,缺乏与之对应的书证融通课程体系和教学资源,无人机应用技术作为一个新兴专业,所建设的课程体系主要是以学历教育的人才培养方案为基础进行搭建的。2020 年以前,该专业主要以民航无人机驾驶员执照、AOPA 无人机驾驶合格证、大疆UTC 证书等相关执照证书作为人才培养的重要依据,并没有相应的职业资格证书。构建的课程体系是以执照、行业应用为主要导向,使得课证无法融通,形成课证分离现象。随着“1+X”证书的产生,无人机应用技术相关证书涉及无人机驾驶、无人机测绘、无人机航拍等多个证书,在这种大背景下,就需要对课程体系进行优化,实现知识能力和职业能力的深度融合。

1.4 师资队伍“双师素质”相对薄弱

无人机领域专业毕业的教师和企业技术骨干稀缺,目前从事无人机应用技术教学的教师大多由机械、电子、信息等专业出身的教师转型而来,在课程教学目标的定位、课程内容的设计和教学方法上循规蹈矩,难以创新。无人机应用技术专业发展需要实践平台作为支撑,搭建实践平台需要配套的硬件设施、软件资源、实践环境和企业文化等,短时间内无法给学生提供良好的实践平台。

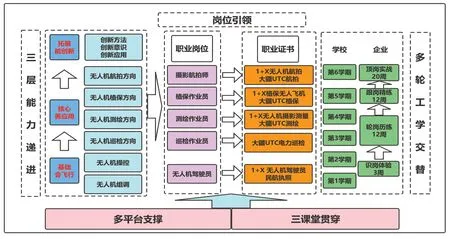

2 实施“岗位引领、三层递进、多轮交替”的人才培养模式改革

以高职新兴专业建设服务产业转型升级为切入点,围绕“媒体宣传、农林植保、地理测绘、线路巡检”无人机四大典型行业应用领域岗位群,按照“需求导向、能力本位”的人才培养理念,创新实施了“岗位引领、三层递进、多轮交替”的人才培养模式,如图1所示。

图1 人才培养模式构建

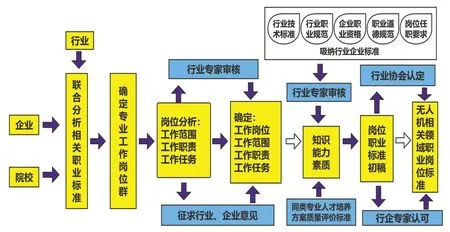

2.1 制定核心岗位职业能力标准

采用多种方式深入行业企业调研,对接行业企业技术标准,开发专业《岗位职业能力标准》,明确职业定位、职业行动领域,结合潜在行业应用岗位和工作范围以及工作职责[5-6],得出典型工作任务、分析职业能力和职业技能等级标准等八个方面的内容,与行业企业开发了无人机摄影航拍师、无人机植保作业员、无人机巡线作业员、无人机测绘作业员典型工作岗位职业能力标准。无人机应用技术专业岗位职业能力标准开发流程如图2所示。

图2 无人机应用技术专业岗位职业能力标准开发流程

2.2 构建教学体系

以“会飞—善用—能创”三层能力递进为主线,构建教学体系。依据无人机行业应用领域岗位要求和人才可持续发展需求,厘清基础会飞、核心善用、拓展能创的能力主线,构建“无人机+行业应用”能力导向的教学体系。

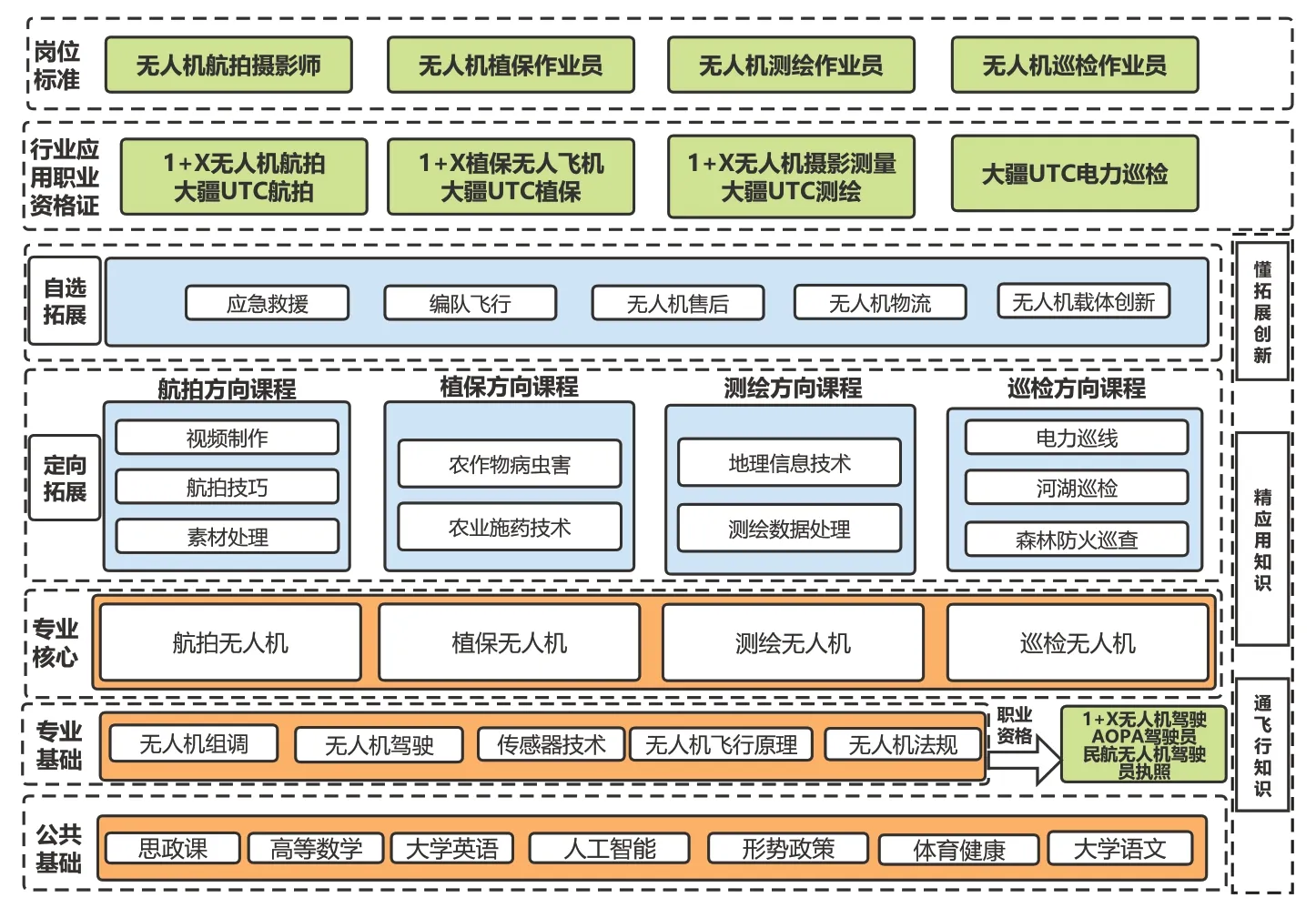

2.2.1 “标准引领、课证融通”的模块化课程体系

对接无人机四个典型应用领域岗位群,以岗位职业能力标准为引领,以通识准入证书为基础,以行业领域上岗证为支撑,岗课证“矩阵法”融通,参照专业群的组群逻辑,平台共享、核心并行、拓展定向+自选,贯穿职业素养,构建通操控飞行知识、精行业应用知识、懂拓展创新知识的模块化课程体系,如图3所示。

图3 模块化课程体系构建

2.2.2 “训证结合、实岗真练”的项目化实践教学体系

以职业资格证书和“1+X”证书的考证项目为载体,训证结合,会操控飞行[7-8];以开展的行业应用真实项目为载体,实岗真练,善行业应用;以科普活动项目和创新竞赛项目为载体,赛创融合,能拓展创新,三层能力递进,构建识岗体验、轮岗历练、跟岗精练、顶岗实战分段培养的项目化实践教学体系,如图4所示。

图4 项目化实践教学体系构建

2.2.3 “文化引领、平台支撑”的素质育人体系

以航空文化、校园文化、企业文化、行业文化四种文化为引领,依托科普基地、技术创新平台、校企实践基地、研究中心等平台,将人文素养和职业素养全程贯穿于教学中,完成认知体验、熟知认同、内化提升三个阶段的培养。依托航空文化科普教育基地,撰写《无人机航空教育读本》,熟知认同,内化于心,普及航空文化。依托无人机技术技艺创新平台和无人机技术研究中心,利用社会服务大课堂,面向不同行业,开展技术服务和技术研发工作,将行业文化融入课堂。依据学校水文化特色,开展无人机河湖巡查和检测,培养学生爱水、护水素养,将校园文化内化提升。

2.3 搭建行企校协同、多维立体化资源平台

2.3.1 建立以国家资源库为支撑的课程资源平台

山东水利职业学院与天津现代职业学院联合主持无人机应用技术国家资源库建设项目,政府牵头,行企校合作共建共享数字化教学资源;校校联合,校企合作,共同开发在线开放课程;共建线上课程17门,素材资源达19 000 余条;校企联合开发了《无人机动力技术》等8部系列规划教材。

2.3.2 搭建以国家级生产性实训基地为支撑的实践教学平台

实践教学平台搭建如图5 所示,紧密围绕服务无人机新技术发展和行业应用需求,建成了集无人机教学、科研、服务、创新四位一体的“三中心、两基地”产教融合实训基地:校企共建开放性的“三中心”(无人机组装调试中心、无人机飞行操控中心、无人机检测维护中心)、“两基地”(无人机+技能培训基地、无人机+技术服务基地)。

图5 实践教学平台搭建

2.4 组建结构化师资队伍,“三课堂”贯穿

2.4.1 按照岗位能力和真实行业应用项目组建跨学科结构化“三师”队伍

“三师”由行业大师、企业技术骨干、校内教师组成,依据无人机行业应用涉及面广、学科跨度大的特点,以岗位能力需求为导向,以真实行业应用项目为载体,构建结构化“三师”队伍,优势互补、分工协作,实施模块化教学。

2.4.2 行企校资源有效整合配置,实施“三课堂”教学模式改革

校内课堂:融合无人机“第一视角”虚拟仿真系统和模拟操控的“沉浸式”教学平台和手段,实施专业基础课教学;双师云课堂:线上为行业企业技术专家和名师,教师端与学生端实时实景互动教学,线下老师负责课前准备、课堂秩序、现场指导与答疑,实施核心课程教学;融岗式企业课堂:以真实项目为载体,把课堂设在真实行业应用场景中,将行业技能标准融入课程能力模块,实施实践课程教学[9-10]。

2.4.3 学生员工双身份,实施分段多轮工学交替

校内企业双基地、学生员工双身份,“三课堂”贯穿,依据无人机行业应用领域实际,开展时间长度、频率可调的分阶段多轮工学交替教学,如图6 所示。

图6 多轮工学交替

2.5 建立行企校混合所有制协同育人机制

从“校企股份制合作办学”和“行企校资源有效整合配置建设”两个方面形成行企校协同保障机制。

与深圳大疆创新、广州极飞科技等行业领军企业合作,借助新兴产业骨干企业技术优势和社会影响力,把企业的技术标准和项目资源优化移植,与全国航空工业专业教学指导委员会、中国航空器拥有者及驾驶员协会(AOPA)、中国航空学会等合作,对考核评价体系和行业标准、教学资源等进行分析、优化、组合,实现行企校资源的有效整合配置[11]。

3 结语

综上所述,构建无人机应用技术专业“岗位引领、三层递进、多轮交替”的人才培养模式,可以实现:1)人才培养有标准,精准对接行业企业核心技能,制定无人机航拍、植保、测绘、巡检四大领域的职业岗位标准;2)人才培养有机制,建立扬长避短、有效对接的行企校混合所有制协同育人机制,企业从被动的人才需求侧向人才供给侧延伸;3)人才培养有体系,对接岗位群,厘清基础会飞、核心善用、拓展能创的能力主线,构建“无人机+行业应用”能力导向的教学体系;4)人才培养有支撑,组建跨学科结构化师资队伍,建立“三师共同体”,实施“三课堂”教学模式,建立多维立体化实践条件共同体、数字化教学资源共同体。