城乡小学轮岗教师适应性发展支持路径研究

2023-06-20张俏琳黄李莹王若溪

张俏琳 黄李莹 王若溪

摘 要:本研究基于对梅州城乡小学轮岗教师的问卷调查,深入分析轮岗政策对于教师发展的影响。研究结果表明,轮岗教师适应性差,工作压力难以缓解;轮岗教师专业水平较低,专业发展内外交困;轮岗教师优势独特,未来发展前途光明。针对这些问题,提出轮岗教师应该在轮岗前做好规划,轮岗后及时反思,以理念增知识,以知识提能力;轮岗小学要因“校”施策,以培训促成长,以评价促发展;政府要以制度作保障,以督查作抓手,以经费作后盾;社会应以理解作支持,以支持促成长。

关键词:轮岗教师;适应性发展;支持路径

一、研究背景与意义

(一)研究背景

党的十八大以来,为促进城乡和谐发展、实现教育优质均衡发展,国家大力发展教师轮岗交流制度,全国各地都在深入开展县(区)域内义务教育学校校长、教师交流轮岗的实践工作,纷纷采取定期交流、跨校竞聘、学区一体化管理、学校联盟、名校办分校、集团化办学、对口支援、乡镇中心学校教师走教等多种途径和方式,极大地推进了义务教育均衡的高质量发展,有效地实现了城乡教师交流轮岗政策的预期目标。

然而,作为促进城乡教育发展重要主体的轮岗教师,在轮岗过程中却遇到了诸多与专业发展不相适应的问题,此种情况在小学教育阶段尤其明显,因此这也较大程度地制约了城乡教育均衡的优质化发展。更为严峻的是,随着教师轮岗政策的推进,学生和家长对农村轮岗教师的专业能力表示怀疑,对于城市轮岗教师是否能适应农村教学情况也抱有不信任态度。目前国内教育学术界对城乡小学轮岗教师角色适应的相关研究也较稀缺,因此,城乡小学轮岗教师的适应性发展问题亟须得到关注和解决。

(二)研究意义

1. 理论意义

本研究选取城乡小学轮岗教师为研究对象,关注和比较城市和农村小学轮岗教师的专业发展水平与差异,有助于深化城乡小学轮岗教师适应性发展的系统梳理和深入理解,从而拓宽城乡小学轮岗教师适应性发展的研究内容,丰富轮岗教师适应性发展研究的相关理论。

2. 实践意义

本研究通过深入研究现场,运用问卷法和访谈法,对城乡小学轮岗教师适应性发展的过程、适应性发展独特轨迹、适应性发展需求进行探索,不仅有助于城乡小学轮岗教师更好地规划自身专业发展,而且能够引起政府和相关部门对城乡小学轮岗教师群体的进一步关注。同时,城乡小学轮岗教师深刻影响了小学教育质量水平,因此本研究也有利于缩小城乡小学教育发展“鸿沟”。

二、研究方法

(一)调研对象

梅州市八所城乡小学轮岗教师共114位,其中男34人,女80人。

(二)研究方法

1. 文献分析法

本团队以知网、万方等数据库为基础,充分利用华南师范大学图书馆的资源,在阅读大量相关文献的基础上,梳理好教师专业发展阶段的相关理论,逐步深入地了解轮岗教师适应性发展的国内外研究现状、小学教师专业发展的评价标准。

2. 问卷调查法

本团队自制问卷,通过问卷调查,得到一手资料,而后用SPSS、AMOS软件进行数据整理与分析,以比较城乡小学轮岗教师的适应性发展需求提供有效的数据支撑。

(三)调研内容

本研究通过文献研究法,梳理国内外轮岗教师适应性发展内涵、评价指标、影响因素和策略等研究现状;通过比较城市和农村两种模式下的小学轮岗教师专业发展理论和特点,建构城乡小学轮岗教师适应性发展的理论分析框架;通过问卷调查、访谈等实证研究方法,明确城市和农村小学教师的发展水平与差异,挖掘城乡小学轮岗教师适应性发展的影响因素;基于对实证数据资料的分析,探究不同轮岗模式下小学轮岗教师适应性发展需求,尝试构建城乡小学轮岗教师适应性发展的有效支持路径,为教育行政部门制定相关提升培养和培训方案提供决策依据。

(四)调研过程

确定调研主题后,查阅相关文献,制定好调研方案,然后设计编写调查问卷。经由指导老师修改后,再委托梅州市八所小学校长向教师派发问卷,最后将问卷回收,录入电脑,使用SPSS和AMOS等软件统计分析数据,整理分析结果,撰写调研报告。

(五)问卷情况

本问卷调查的研究对象为梅州地区城乡轮岗教师,共发放问卷114份,其中线上发放问卷92份,线下发放问卷共22份,共回收114份,为了保证问卷质量,删除问卷第二部分全选某一选项的问卷,并且剔除线上作答时间少于3分钟的问卷,最后获得问卷114份,有效回收率为100%。

三、结果与分析

(一)问卷调查结果分析

1. 描述性分析

(1)轮岗教师专业发展情况的描述性分析

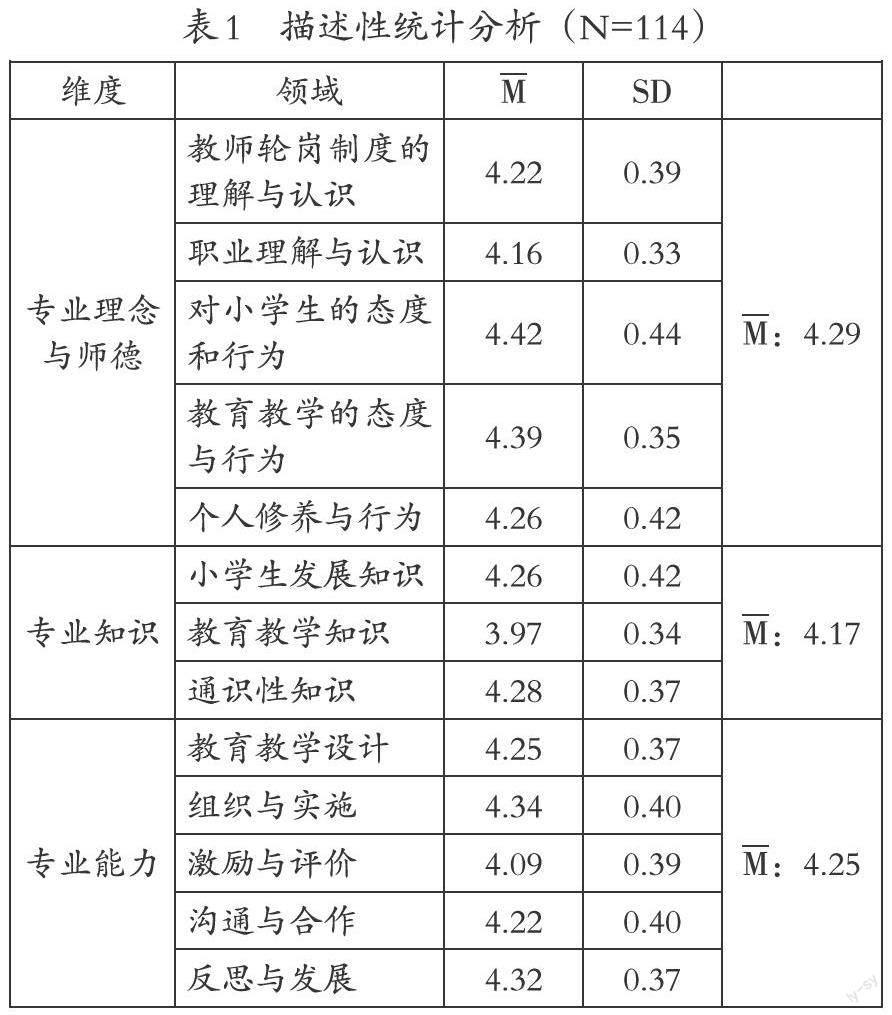

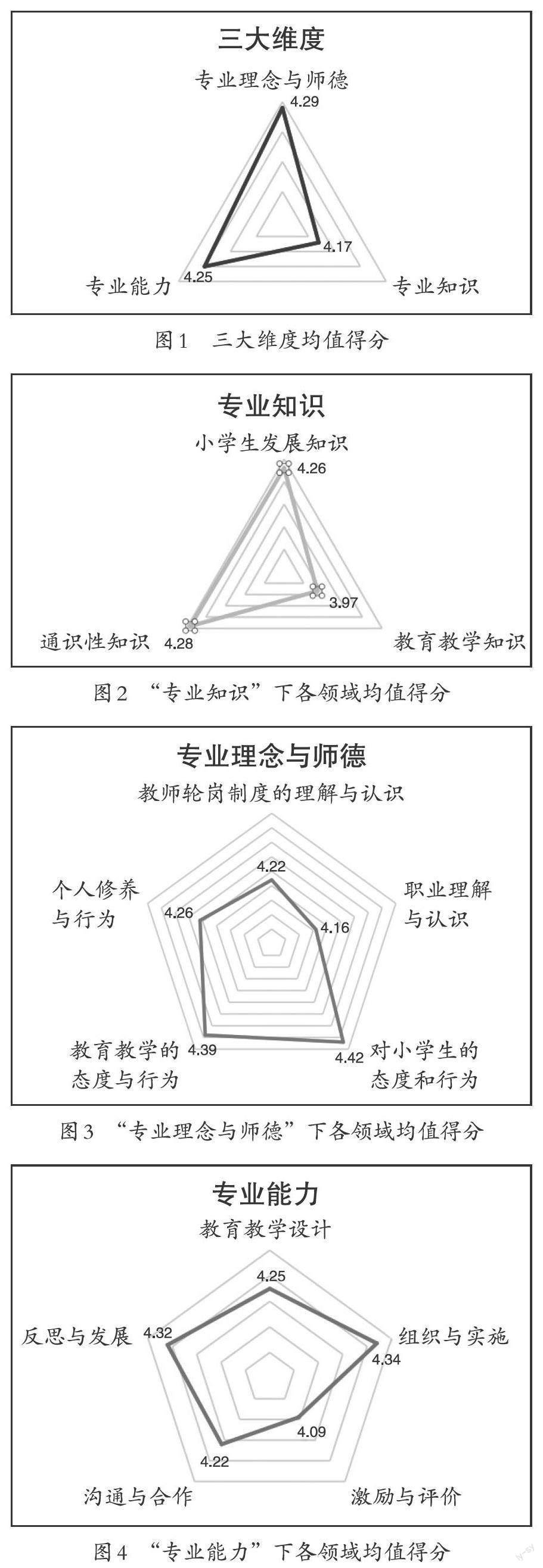

由表1可知,轮岗教师在“专业理念与师德”维度的得分较高,均值为4.29,尤其是在“对小学生的态度和行为”领域的得分最高,均值为4.42。除“教育教学知识”领域小于4,其余领域得分均大于4。

为了更直观地得出轮岗教师专业发展助力点,研究者以各领域的均值为依据构建如图1-图4。

由图1可知,三大维度的得分均不低,但相对而言,得分最低的是“专业知识”,为4.17分,所以轮岗教师专业发展的助力点在三大维度上体现为“專业知识”。

由图2可知,“专业知识”维度下,“通识性知识”领域的得分最高,为4.28分,“小学生发展知识”领域的得分仅次于“通识性知识”,为4.26分。“教育教学知识”领域是唯一得分低于4的领域,得分最低,因此,此领域为轮岗教师专业发展的最佳助力点。

由图3可知,在“专业理念与师德”维度,得分相对较低的是“职业理解与认识”领域得分为4.16分,“教师轮岗制度的理解与认识”领域得分为4.22分,“个人修养与行为”领域得分为4.26分。这表明,在该维度下,“专业理念与师德”“职业理解与认识”“教师轮岗制度的理解与认识”三个领域作为轮岗教师专业理念与师德维度的发展助力点更佳。

由图4可见,“专业能力”的五个领域中得分较低的是“激励与评价”,得分为4.09分,“沟通与合作”得分为4.22分,“教育教学设计”得分为4.25分。这表明,“激励与评价”“沟通与合作”“教育教学设计”是轮岗教师专业能力发展的短板,应引起重视。

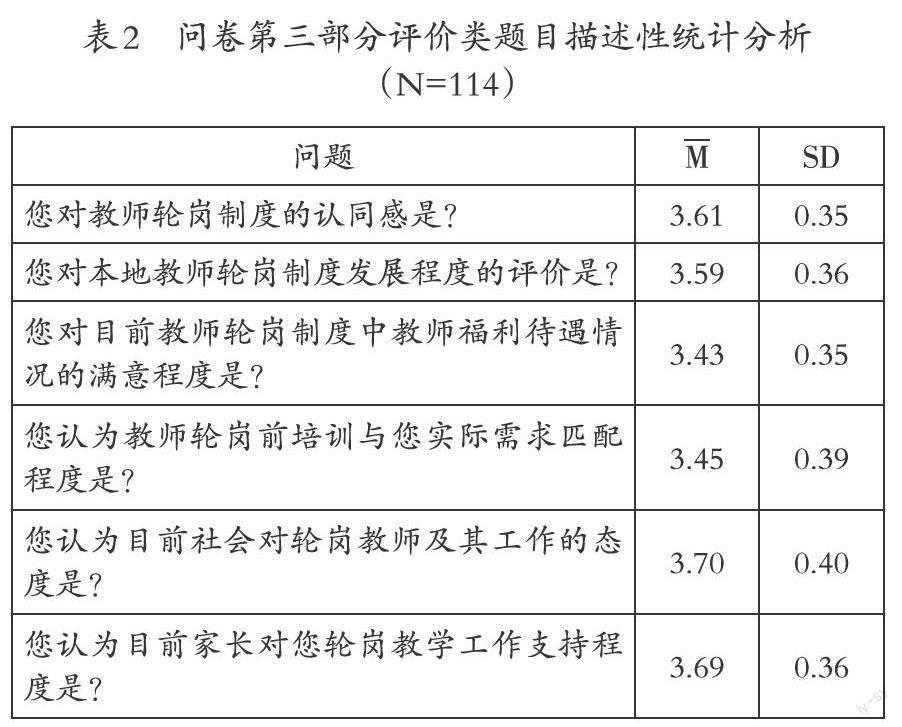

(2)轮岗教师适应性发展支持情况的描述性分析

①评价类题目描述性分析

由表2可知,目前教师轮岗制度中教师福利待遇情况的满意程度不高,均分为3.43分。同时,目前教师轮岗制度中教师轮岗前培训与教师实际需求匹配度低,均分为3.45分。部分教师认为本地(即梅州)教师轮岗制度发展程度较低,均分为3.59分。值得注意的是,轮岗教师大多数认同目前社会对轮岗教师及其工作的态度,均分达3.70分。

②排序题分析

本题为轮岗教师适应性发展过程中所遇到的困难从难到易排序,结果见表3。

由表3可知,轮岗教师普遍认为其适应性发展过程中遇到的最大困难是政策、财政支持不足(适配岗位不足、补助待遇差等),其次是工作压力太大(师生比例不合理、人际关系复杂等),再次为家长对教学工作不配合(家长不认同支教政策、对小学生发展关注少等)。

③描述性统计分析

本题为影响轮岗教师参与轮岗的实效性因素分析,结果见表4。

由表4可知,影响轮岗教师参与轮岗的实效性因素中,“政策支持”层面影响最大,均分為3.74分,尤其是“轮岗政策内容设计的合理性”影响因素的影响力最大,均分为3.92分,其次是“轮岗政策激励保障制度”影响因素的影响力,均分为3.77分。

为了更直观地得出轮岗教师专业发展助力点,研究者以各领域的均值为依据构建如图5-图8。

由图5可知,三大层面的得分均不低,但相对而言,得分最低的是“学校落实”,为3.68分,所以轮岗教师专业发展的助力点在三大层面上体现为“学校落实”。

由图6可知,“学校落实”层面下,“流出学校的宣传力度”影响因素的得分最高,为3.78分,“流入学校管理监督方式”影响因素的得分仅次于“流出学校的宣传力度”,为3.76分。“流入学校的教学评价”影响因素是唯一得分低于3.60的领域,得分最低,因此,此领域为轮岗教师专业发展的最佳助力点。

由图7可知,在“政策支持”层面,得分相对较低的是“轮岗政策监督机制的到位程度”影响因素,得分为3.57分,“轮岗政策落实程度”影响因素,得分为3.68分。这表明,在该层面下,“轮岗政策监督机制的到位程度”“轮岗政策落实程度”两个影响因素作为轮岗教师发展实效性中政策支持层面的发展助力点更佳。

由图8可见,“个人情况”层面的三个影响因素中得分较低的是“个体适应性问题”,得分为3.64分,“个体价值观”得分为3.70分。这表明,“个体适应性问题”“个体价值观”是轮岗教师发展实效性的短板,应引起重视。

2. 信度检验

在问卷的第二部分设置了多个题目来考察梅州地区轮岗教师的专业理念与师德、专业知识和专业能力,并且采用里克特量表来进行度量,因此本文采用CronbachAlpha信度系数来衡量问卷中量表的信度。结果显示量表的CronbachAlpha信度系数为0.982,量表总体的可信度非常高。

3. 效度检验

效度检验采用因子分析中的KMO和巴特利特球形度检验来进行检验,结果如表6所示。

根据以上探索性因子分析的结果可以看出,KMO检验的系数结果为0.898,根据球形检验的显著性也可以看出,本次检验的显著性无限接近于0,所以问卷量表部分具有良好的效度。

4. 相关性检验

本研究以Person相关系数对被调查教师在专业理念与师德、专业知识和专业能力三个维度上的均分进行相关性分析,结果见表7。

由表7知,三个维度之间两两呈现显著正相关(p<0.01)。其中,专业知识和专业能力之间的相关系数最高,达0.913,为正相关关系。以此类推,专业知识与专业理念与师德,专业能力和业理念与师德都是正相关关系,均能相互正向促进。

5. 问卷结果总结

(1)各级教育行政部门要将《小学教师专业标准(试行)》(下称《专业标准》)作为小学教师队伍建设的基本依据:充分发挥标准引领和导向作用,深化教师教育改革,建立教师教育质量保障体系,不断提高小学教师培养培训质量;

(2)开展小学教师教育的院校要将《专业标准》作为小学教师培养培训的主要依据:重视小学教师职业特点,加强小学教育学科和专业建设;

(3)小学要将《专业标准》作为教师管理的重要依据:制定小学教育教师专业发展规划,注重教师职业理想与职业道德教育,增强教师育人的责任感与使命感;开展校本研修,促进教师专业发展;完善教师岗位职责和考核评价制度,健全小学教师绩效管理机制;

(4)小学教师要将《专业标准》作为自身专业发展的基本依据:制定自我专业发展规划,爱岗敬业,增强专业发展自觉性;大胆开展教育教学实践,不断创新;积极进行自我评价,主动参加教师培训和自主研修,逐步提升专业发展水平。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

1. 轮岗教师适应性差,工作压力难以缓解

根据问卷结果可知,轮岗教师在适应方面并不顺利,在薪资待遇、生活环境、荣誉评定、专业发展等方面都没有取得满意的结果,在新的工作岗位上压力较大,急需得到帮助。

上述现象原因主要为:第一,现有轮岗政策在对轮岗教师的激励方面尚且存在不足,例如在轮岗教师的补贴、食宿、荣誉评定等问题上都亟待完善;第二,教师轮岗前普遍对轮岗政策了解简单化,对于轮岗前后所在学校的学生质量、生活环境等缺少较为全面的提前了解适应,使其产生较大的工作压力;第三,岗前培训普遍缺失,因此在真正开始轮岗后容易对学生质量、生活环境等产生不适应的情况,从而一定程度上影响了教学工作;第四,家长尤其是城市家长对轮岗政策普遍不认同,对轮岗教师的教学工作配合度不高,给轮岗教师带来消极影响。

2. 轮岗教师专业水平较低,专业发展内外交困

根据问卷结果,轮岗教师在专业发展的三个维度,尤其是专业知识上水平欠佳,这使其日常教学实践问题频出,既影响学生健康成长,又削弱轮岗教师职业热情。

上述现象原因主要为:第一,现有政策缺乏对教师轮岗需达到要求和指标进行明晰的规定,易使得轮岗教师产生盲目感,影响其教学的积极性、主动性以及专业发展;第二,相对缺少对轮岗教师质量的筛选,轮岗教师本应择优选拔但却存在缺少筛选而随机安排教师的情况;第三,福利待遇、生活条件等都无法让轮岗教师满意,削弱其专业发展的动力;第四,轮岗培训未全覆盖,培训效果较差,使轮岗教师只能靠反思实践自己摸索;第五,学校对轮岗教师这一特殊群体重视程度不够,对其专业成长、心理状态等各方面发展关注不足。

3. 轮岗教师优势独特,未来发展前途光明

城乡小学轮岗教师虽然处于专业发展难以与当地教学环境适应的困难处境,但是仍然有独特的优势,可以通过合适的措施使其发挥优势,从而为推进城乡教育均衡发展做出突出贡献。

轮岗教师拥有独特优势及光明发展前途的原因主要在于:第一,虽然轮岗教师面临较大的工作压力,但往往仍能保持专业热情,对专业学习的机会有渴望和追求;第二,城市轮岗教师有较为先进的教学经验,这样的背景便于他们理解小学生的特点,积极调整教学安排,从而逐渐促进薄弱学校教学水平提升。此外,农村轮岗教师其独特的教学经历可以为优质学校发展提供新思路,对优质学校也是一种刺激和推动,农村教师还可以从优质学校中不断学习进步,将教学收获带回乡村,促进农村薄弱学校的发展,因此城乡轮岗教师都对促进城乡小学教育均衡优质发展具有显著作用。

(二)研究建议

1. 轮岗教师:前规划后反思,以理念增知识,以知识提能力

首先,小学城乡轮岗教师应以加深职业理解与认识为助力点,主动学习小学教育相关政策法规,认同小学教师职业的专业性与独特性。其次,应该在日常教育教学活动中深入感知并践行“以学生为中心”“尊重个体差异”等教育理念,在树立正确教育理念的基础上增强专业知识的储备。同时,教师个人可以在工作之余主动进行深造学习,进一步提升学历、阅历。应增强与轮岗学校的同事沟通交流,分享教育教学的经验和资源;制定阶段性的教学计划,在备课及上课过程中提升教育活动的计划与实施能力;充分且合理地利用现有资源,为学生提供丰富的学习材料;通过上网学习、与同事交流等途径探索多样合理的方式对儿童进行激励与评价,最终促进自身专业发展。在一日教育教学活动之后,轮岗教师应有重点、分层次地自我反思,这种反思可以帮助激发自身强烈的教师个体自我发展意识,从而促进自己由被动参与到主动成长、主动提升、主动超越,进而获得由主动性带来的成功感,体验教师岗位的幸福感。

2. 轮岗小学:因“校”施策,以培训促成长,以评价促发展

小学教师可依据职业状况将其发展分为适应期、稳定期、突破期三个阶段,适应期的教师因教育教学经验有限,且自身正处于适应教师职业过程中,因此,应减少适应期教师参与轮岗;稳定期的教师因其教育教学经验足够丰富,且个人家庭因素影响较小,学校则要为他们搭建展示的平台,让他们在轮岗实践中不断提高自身的专业能力和施教水平;对于突破期的教师,则要为他们搭建名师共同体发展平台,帮助他们实现专业发展的自我突破。

以培训促成长,首先要严格执行轮岗前培训。培训内容应涵盖专业理念与师德、专业知识、专业能力;培训深度、难度适应轮岗教师的水平;培训形式多样化;将理论与实际结合。其次,輪岗过程中培训也不容忽视,建立实行跟班导师制,鼓励轮岗教师多去观摩优秀课堂,做到经常备课、磨课,并且接受优秀导师的指导和帮助。

以评价促发展,小学应建立与完善教师教学质量评价制度,以《小学教师专业标准(试行)》为指导纲领,充分结合学生评价、家长评价、同事评价、校长评价和自我评价等多方面的评价,建立合理的评价体系。评价要落实到位,具体到每个环节,评价结果与评职称、福利待遇等挂钩。此外小学可以经常举行幼儿教师职业技能比赛,并鼓励轮岗教师积极参与,以比赛激励教师不断学习、不断成长。

3. 政府:以制度作保障,以督查作抓手,以经费作后盾

对于现有的轮岗政策:

第一,以制度作保障,健全轮岗教师遴选和培训制度。首先,政府应从年龄、学科、专业、家庭、健康状况、职业认同感等方面制定相应的筛选标准,筛选适宜的教师参与轮岗。其次,政府应投入资金建设培训体系,落实“国培计划”,从轮岗前培训到轮岗中培训,根据轮岗教师所处的不同阶段、不同学校类型提供不同的培训内容与形式。此外,政府可利用信息化技术与师范院校合作,搭建网络培训平台,由高校提供丰富的学习资源。

第二,以督查作抓手,加强对轮岗教师专业发展的检查考核和督查。首先,政府应加强对轮岗教师专业发展的检查考核,组建考核小组,定期巡访各农村幼儿园,同时深入了解教师的发展和需求。

第三,以经费作后盾,设立专项教育经费,用以改善轮岗教师基本教育教学条件,切实提升轮岗教师的福利待遇。同时,加强小学教育资金的监管,提高教育资金的利用效率。对农村小学应有适当的政策倾斜,鼓励农村小学寻求企业的资金支持,建立多渠道的经费来源机制。

对于农村教师的政策倾斜:

第一,以制度作保障,要切实关注农村教师面临的教学困境和发展现状,建立健全农村教师的优质化培训。由于轮岗时间有限,城市轮岗教师难以在短时期内对薄弱学校发展起到非常大的作用,因此对于培养本校优质教师才是薄弱学校“站起来”的长远之计。首先,定期检验农村教师的教育教学能力,做到同步评价,加强考核,刺激教师不断追求新提升;其次,建议实行农村教师帮扶导师政策,派遣发达地区优秀教师前往帮扶,同步跟进,延长指导年限,促进农村教师专业水平逐渐进步;最后,给予更多农村教师外出学习访问的机会,让优质学校优秀教师给予农村教师新启发,将学习内容融入自身教学能力的增长。

第二,以督查作抓手,加大对农村教师政策倾斜落实力度的监督,使得政策推进有质有效。首先,政府要切实关注农村教师政策的推进落实,组建考核以及巡防小组,疏通由下到上的真实的政策反馈,深入了解政策与农村教师需求的适配度,不断跟进修改完善,做到二者相适应。

第三,以经费作后盾,加大对农村教学教学条件改善的资金支持力度,让农村学校有财力去购入先进教学设备,提高教师待遇,走向正反馈的发展道路。首先,加大对农村学校教育资金的投入以及管理监控,让资金切切实实地用在改善农村教育环境上;其次,设立农村教师的奖励资金,鼓励和支持农村教师追求卓越,为优质教师给予资金奖励;最后,加大优质人才的引进,通过政策提高福利待遇的吸引力,让人才渴望来到农村、敢于留在农村,为农村教育发展做出贡献。

4. 社会:以理解作支持,以支持促成长

应该加强宣传正确教育教学理念,提升公众对轮岗教师的认识与支持。政府应该积极通过新闻媒体、下乡讲座、广播、活动月等多种方式宣传正确的教育教学理念。大众传媒应发挥自身社会责任,积极宣讲轮岗教师的内涵及意义,使公众能够理解教师轮岗的重要性,提升对轮岗教师政策的支持度。家长能够理解轮岗教师的教育教学,留给轮岗教师更多自由发展空间,促进轮岗教师专业成长。通过社会合力为轮岗教师的专业成长提供宽松的环境氛围,理解轮岗教师工作中出现的问题,帮助他们借助原有知识、能力、经验,实现自我知识和能力的重新建构,使轮岗教师的专业成长成为自我需要不断得到满足的过程。

参考文献:

[1]安晓敏,佟艳杰.教师轮岗交流意愿影响因素研究[J].教育科学,2019(03).

[2]蔡安宁,管敏.教师交流轮岗实施障碍及对策研究——基于被交流轮岗教师的视角[J].现代教育论丛,2017(01).

[3]蔡登科.论流动教师角色适应的应然路径[J].陇东学院学报,2017(04).

[4]操太圣,吴蔚.从外在支援到内在发展:教师轮岗交流政策的实施重点探析[J].全球教育展望,2014(02).

[5]丁连伟.轮岗制度背景下教师发展分析[J].新课程学习,2014(03).

[6]付淑瓊,高旭柳.日本教师定期轮岗制的经济保障制度及其对我国的启示[J].教师教育研究,2015(01).

[7]邢俊利,葛新斌.我国西部边远地区教师轮岗政策的执行困境与破解——基于西藏教师轮岗政策执行的调查分析[J].教师教育研究,2018(06).

[8]Liao,Liu,Zhao,Li.Understanding how local actors implement teacher rotation policy in a Chinese context: a sensemaking perspective[J].Teachers and Teaching Volume 25, Issue 7. 2019.

[9]张地容,秦菲,杜尚荣.教师参与交流轮岗的激励路径探析——基于生存、关系与成长理论的视角[J].教育导刊,2020(03).

[10]张灵,俞智慧.城乡教师轮岗政策实施行为的检视与建议[J].教学与管理,2019(31).

[11]Seebruck.A case study of how education labour markets are organized in Japan: mandatory teacher rotation in Japanese public schools[J].Asia Pacific Journal of Education Volume 39, Issue 3. 2019.

[12]王亮,熊建辉.义务教育学校教师交流轮岗政策试点的个案研究[J].上海教育科研,2020(09).

[13]蒋维西,陈睿睿.中小学流动教师角色适应的实然困境与应然路径[J].教育导刊,2017(11).

[14]樱桃.义务教育阶段城乡教师轮岗交流现状及改进措施——以通辽市Z旗为个案研究[J].内蒙古教育,2019(14).

[15]陶琳琳,杨艳红.日本:教师轮岗制度的“前世今生”[N].中国教师报,2021-11-24(003).

[16]姚婷,段兆兵.文化冲突视角下中小学教师“流动难”问题及其治理[J].教育评论,2017(07).

[17]夏茂林,冯文全,冯碧瑛.日韩两国中小学教师定期流动制度比较与启示[J].教师教育研究,2012(03).

[18]任胜洪,李祥.教师轮岗制度创新的文化维度[J].中小学教师培训,2017(11).

[19]王丽佳,黎万红,沈伟.从优秀师资转移到优秀师资创生:教师发展视域下的轮岗交流研究[J].教育发展研究,2018(04).

[20]李先军.城乡教师交流轮岗政策的失真与对策[J].教育科学研究,2019(02).