指向深度学习的高中数学探究活动教学

2023-06-19杨昆华

杨昆华

2017年版2020年修订的《普通高中数学课程标准》指出:数学探究活动是“综合提升数学学科核心素养的载体”之一,有助于学生经历数学研究的过程,体验发现、创造的激情.近年来,深度学习理念被广泛运用于中学数学教学,尤其是探究性课堂教学.深度学习以问题为中心,教师通过深度挖掘数学知识的内涵与价值,为学生搭建主动探究、深度参与的平台;而学生则在教师的引领下,围绕具有挑战性的问题,积极开展自主探究,从而获得对数学必备知识、思想方法、高阶思维方式的深度理解,抓住数学问题的本质,提高数学关键能力,形成积极的内在学习动机,进一步自主构建数学知识体系和思维网络,进而提升数学学科核心素养.那么如何在高中数学探究活动教学中渗透深度学习理念?如何从探究内容出发,结合学生已有认知水平,立足最近发展区,创设真实的问题情境,提出具有挑战性的问题呢?笔者以高中数学新教材必修第二册(人教A版)第八章第三节的“探究与发现”内容“祖暅原理与柱体、锥体的体积”为例,谈谈指向深度学习的高中数学探究活动教学.

一、创设情境提出问题

【问题与活动】

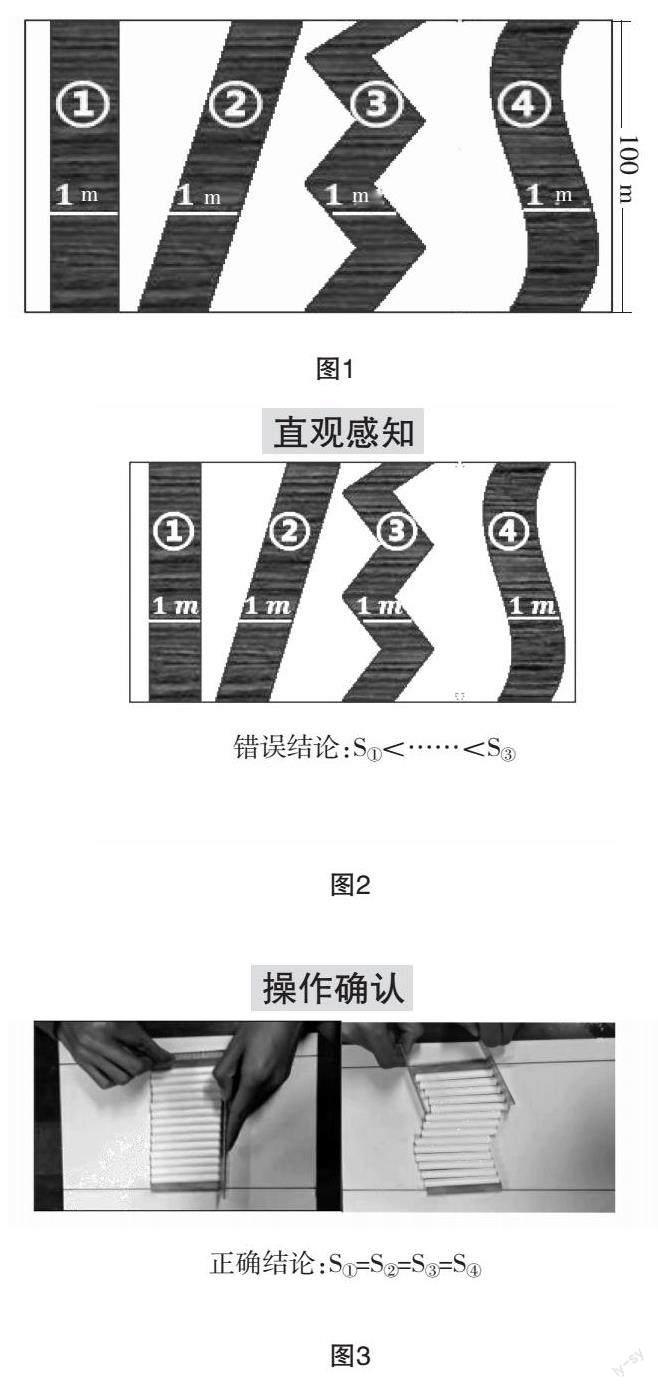

某社区开展优化便民服务,向距离社区100 m的健康活动中心铺设宽为1 m的人行道.某公司给出如图1的四种方案,请问哪种方案最省材料?

首先,教师让学生直观感知哪种方案最省材料.结果大家都感觉方案①的面积是最小的,方案③的面积是最大的,如图2所示.为了判断感觉是否正确,教师让学生动手操作体验,用粉笔拼接,如图3.学生通过感知体验得到结论:四种方案的面积是相同的.此时,教师适时提问:“如何证明我们的结论呢?”

接着教师引导学生通过计算面积来验证.方案①②可以根据平行四边形的面积公式求解,而方案③可以采用分割法或割補法计算面积,方案④则用割补法求得面积.最后,学生发现四种方案的面积均为100 m2,因此可以证明四种方案的面积是相同的,如图4所示.

从事实出发,教师引导学生归纳总结得到结论:夹在两条平行线之间的两个平面图形,被一条平行线所截,当等高处的截线段都相等时,两个平面图形的面积相等;当截线段不等时,它们的面积不等.

然后教师用“几何画板”对结论进行演示、验证,如图5所示.

通过实际操作和信息技术演示两种方式,教师让学生经历直观感知、操作确认的研究过程,利用信息技术动态展示问题的变化过程,直观观察得到变化中的不变关系,有利于学生体验和感悟数学知识的本质,培养学生观察问题、提出问题的能力.

【设计意图】以铺设人行道哪种方案最省原料为背景,以生活中容易碰到的问题情境引入课程,看似简单,却容易使人从经验出发产生错觉,从而激发学生的学习欲望,使学生的注意力迅速集中到探究活动中.教师让学生从平面(二维)的角度直观感知“祖暅原理”,使学生体会数学与生活的紧密联系,激发学生探究数学问题的热情,培养学生用数学的眼光观察世界.学生通过直观感知、操作确认的探究过程,初步体会“祖暅原理”的含义.借助信息技术展现数学问题的直观性,可以培养学生的动手操作能力和勇于探究的科学精神,激发学生对“祖暅原理”的学习兴趣.

二、类比推理挖掘本质

【问题与活动】

教师通过类比,将面积问题推广到体积问题,追问:“在空间中有类似的结论吗?”

如图6,教师让学生用一摞书动手操作,观察摆放这摞书的不同形式,引导学生思考什么是形状变化中的不变量.教师追问:“每一本书的面积变了吗?”学生自然回答:“没变!”教师再追问:“这摞书的体积变了吗?”学生也自然得出:“没变!”这时,教师再进一步追问:“观察每一本书与桌面的位置关系如何?”学生马上回答:“平行!”此时,教师顺势提出问题:“通过刚才的操作与观察,类比平行线与平面面积问题,你能归纳面积与几何体体积的关系吗?”

教师首先让学生独立思考,再通过小组合作、交流研讨的形式,引导他们探究其中的几个关键点:平行于桌面的位置关系、面积不变、几何体形状变化与体积的关系.再由小组代表总结归纳,小组成员交流完善,最终得出结论:高度相等的两个几何体,如果等高处的截面面积都相等,则这两个几何体的体积相等.

接着,教师就可以引出主题:早在南北朝时期,祖冲之的儿子祖暅便发现了这个原理,因此我们将其称为“祖暅原理”.在《缀术》中,“祖暅原理”是这样描述的:幂势既同,则积不容异.幂:等高处的截面积;势:几何体的高;积:体积.也就是说两个等高的几何体,在等高处的截面积都相等,则其体积相等,如图7所示.“祖暅原理”在国外又被称为“卡瓦列利原理”.但是卡瓦列利的发现远比我国的祖暅晚了1100多年.

【设计意图】教师通过类比平面中的面积结论,得出空间中也同样具有此类规律,引出“祖暅原理”,让学生体会中国古代卓越的数学成就,激发学生的民族自豪感和自信心,提高学生观察问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生用数学的思维思考世界.

三、迁移应用开阔思维

【问题与活动】

由于“祖暅原理”的本质是两个几何体在等高处的截面积相等,则其体积相等,因此我们可以构造“已知几何体”来解决“未知几何体”的体积问题.

我们知道长方体的体积为长、宽、高的乘积,即底面积与高的乘积.利用这个基本结论,学生很自然就可以得出柱体的体积为底面积与高的乘积.

接着,教师追问:“椎体的体积呢?”

学生提出:“在小学进行过操作验证,先准备底面相同且等高的圆锥和圆柱,用圆锥装满沙子,然后倒入圆柱,三次即可装满圆柱,说明圆锥的体积是圆柱体积的■,所以圆锥的体积是■的底面积与高的乘积.”

教师适时引导:“现在我们已得到柱体的体积公式,能利用柱体与椎体的联系,严格论证锥体的体积吗?”

学生思考后提出把柱体三等分,教师问:“如何分?”接着,教师让学生观察直三棱柱模型,具体操作实践,将其分解为三个体积相等的三棱锥.

通过小组合作探究的学习方式,利用“等体积法”,教师引导学生观察、操作、验证,将直三棱柱切割为三个体积相等的三棱锥(如图8).

利用小组合作学习、探究,类比推导一般柱体、椎体体积的方法,学生提出利用“祖暅原理”,構造一个与半球在等高处截面面积总相等的几何体,从而推导论证球体的体积公式.

教师及时肯定学生的思路,接着追问:“如何找一个与半球在等高处截面面积总相等的几何体,且这个几何体的体积可求?”

由此,教师引导学生观察:如图9,平行于底面的半球的截面是小圆,该小圆的面积与球半径和球心到小圆面距离的关系为r2=R2-l2(R为球半径,l为球心到小圆面的距离),所以截面小圆的面积为S=πr2=πR2-πl2.而平行于底面的圆锥、圆柱的截面也是圆,所以能用圆锥和圆柱构造与半球在等高处截面面积总相等的几何体吗?

教师引导学生研究小圆的面积:πr2=πR2-πl2,从数形结合的角度来看,可以联系到两个圆的面积之差(如图10).

这样,学生自然提出了用一个圆柱套在圆锥外面的想法.

如图11,根据半球的截面面积公式,随着高度的不断升高,根据“祖暅原理”要找一个等高处截面积与半球截面面积相等的几何体,似乎是可以的,利用信息技术动态演示,并结合计算,圆柱套在正放圆锥的几何体,放在一起发现等高处的截面积,随着高度h的升高,内圆面积逐渐趋于0,而外圆面积为定值,半球的截面积在减小,而我们构造的几何体的截面积反而在增大.这时,教师追问:“怎么办?”

学生通过观察发现,截面面积的始末大小刚好相反,因此,需要将圆锥颠倒,如图12.

借助动画演示,教师引导学生构造得到一个满足条件,并能够求出体积的几何体,让学生经历应用“祖暅原理”探究半球体积的推理过程,培养学生逻辑推理、数学建模的核心素养.

【设计意图】教师引导学生深刻理解“祖暅原理”的实质,通过数学建模探究活动,研究球的体积,拓宽学生的数学思维与视野,让学生学会用数学的语言表达世界.

深度学习理念指导下的数学探究活动的开展,在新教材内容的基础上,进一步深度挖掘知识内涵,拓展数学思维空间,能有效培养学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的数学能力,有助于推进学生的批判性思维和创新思维的养成.在数学探究活动实践中不难发现,学生的思维参与度、自我反思、批判质疑、严谨求实的意识还有待进一步加强.结合探究内容,教师还应该进一步拓展问题,并在新的起点上提出新的需要解决的问题,把课堂内容延伸到课外.这有利于建立课内外一体化的学习与研究机制,最终突破课堂时空对数学探究活动的限制.

◇责任编辑 邱 艳◇