空歌拔山力 羞作渡江人

2023-06-11杜飞

杜飞

摘 要 《项羽之死》选自《史记·项羽本纪》,作品巧于叙述,长于描写,具有鲜明的故事情节,彰显了中国古代史传散文高超的叙事艺术。执教者深挖文本内涵,引领学生对一直存在争议的历史问题,从语文的角度尝试解答,在多重对话中,力求体现阅读的深度。

关键词 教学课例 对话 情感体验 语义理解

《项羽之死》的文字较浅显,学生完全可以借助课文的注释弄清楚文章的内容大意。文章的疑难之处在于“项羽该不该过江东”和“项羽之死有没有价值”等一直以来人们争论不休的问题。要解决这些问题,需要学生与文本深度对话,这就需要引导学生进行情感体验和分析。因此,本节课主要落实两个目标:品读课文,梳理作品相关情节内容;读史知人,体悟司马迁的英雄史观。

一、课前导入,设置师生共读的教学情境

师:同学们好!老师平生第一次来到呼和浩特,一下飞机,我就有切身的感受。只有来到了呼和浩特,方才知道什么叫做“青色之城”。首先自我介绍一下,我来自马鞍山市第二中学。“马鞍山” 同学们可能比较陌生。今天我们的课就从“马鞍山”这个地名讲起。

(板书:在黑板上画一个圈,旁边写上“马鞍山”,再画一条南北走向的长江)

师:“马鞍山”这个地名源自一个传说。相传,公元前202年,项羽兵败乌江后,他的乌骓马思念主人,滚入江中,其背上马鞍落地化为一山,马鞍山由此而得名。当然,这只是一个传说,但是与马鞍山隔江相对的“乌江”成了一个历史符号。因为,历经四年的楚汉战争在这里画上了句号,一个英雄也画上了他的人生句号。今天,我们把目光聚焦于此,回到司马迁的《史记》里,回到项羽人生的最后时刻,看一看这样一位英雄为我们演绎了怎样的一曲末路悲歌。

二、通读课文,梳理项羽人生末路的轨迹

师:请同学们快速梳理一下全文,看一下文本分别描写了项羽临终前的哪几个片断。

生:老师,是概括段落大意吗?

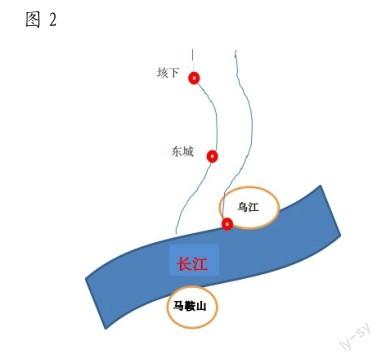

师:你们可以这样看待这个问题。梳理文章的时候,记得抓住课文里出现的几个关键的地名,几个重要的人物,并且说说在这几个地方项羽的处境和他的言行。

生:首先是在垓下,写项羽被重重包围。

师:对,我们有一个成语形容这样的境地。

生:四面楚歌。

师:很好,这个词语让我们了解了项羽的处境。那此刻,项羽发出了怎样的呼声?

(学生齐读《垓下歌》)

师:同学们,项王深陷绝境,是不是就此一蹶不振了呢?

生:没有,项羽一路突围,来到了东城。

师:在东城具体发生了什么事情?

生:项羽遭受重兵追击,但最终突破了重重围困。

师:你概括得很有条理。既概括了事情的开端,又顾及了结尾,可谓头尾都有兼顾。

生:还有最后一个片段,项羽来到了乌江,经历了亭长的劝说、属下的出卖,最后自刎于乌江。

师:对,就是老师在黑板上标出的地方。几位同学概括的都很精准。

(教师在黑板上画出项羽溃败路线简图)

板书:垓下:四面楚歌——慷慨悲歌

东城:重兵追击——溃围快战

乌江:亭长相劝、故人出卖——自刎乌江

三、品味语言,分析项羽走向死亡的原因

1.霸王与虞姬的垓下诀别

师:请同学们回想一下,当初在鸿门宴,项羽手握四十万重兵,后来进军咸阳,分封天下,自命西楚霸王,其功业是何等的辉煌!仅仅四年之后,一路溃败,陷于如此的绝境,直至兵败自刎,令后人唏嘘不已。人们常说“人之将死其言也真”,那么,我们再来看看,面对自己的失败,项羽又是如何看待自己和自己的失败?请同学们紧扣项羽的话来作评析。

(PPT展示“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”两句话)

师:首先我们请同学来读一读。

(学生有感情地朗读。)

师:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”这句话我们应该怎么读?

生:要讀出悲壮感。

师:那要怎么才能读出来呢?

生:关键要抓住语气词。

师:你的回答也抓住了关键,那你还能说说抓住哪些语气词呢?

生:首先要把“兮”字读准。

生:四个句子每个句子里都出现了“兮”,但韵味有区别。

师:请你试着读一读,大家看看是不是读出了悲怆感?

(学生朗读。)

师:哪位同学来点评一下这位同学的诵读?

生:我觉得他还是读得很投入的,开句的“兮”音调上扬,读出了一种豪情。第二句语气明显有所压抑,声调下沉。

师:点评精准,请继续。

生:最后三个“兮”在语气上应当读出一种连续递减的感觉,好像项王也逃脱不了命运的摆布,难以置信,徒呼奈何。

师:几位同学分别从语调,情感,节奏快慢分析了如何读对、读好这几个句子。这是一曲英雄末路的悲叹,让我们再次诵读这几个句子,看看效果如何。

(全体学生再次诵读)

师:我看同学们读得都很投入,诵读时隐隐有悲怆感,效果确实不错。老师还想请同学们谈一谈,你们在诵读的过程中脑海里映射出怎样的画面?

生:这是一幅英雄末路的画面。

师:只有英雄?

生:美人配英雄,这是典型的英雄与美人诀别的场面,具有悲剧的美感。

师:很不错的点评,已经上升到审美意识了。

生:其实中外许多作品都经常去描绘英雄面对红颜知己却无法保护的悲哀。

生:在命运的洪流中,即使是英雄豪杰也难逃一劫。

师:那项羽是如何看待自己的命运的?

生:他认为是上天、是命运决定的。

师:何以见得?请仔细读原文。

生:他说到“时不利兮”,说明他把目前的处境归咎于“时不利”,也就是时运不济。

(PPT展示:一腔怨愤,万种低徊,地厚天高,托身无所,写英雄失路之悲,至此极矣!?——《史记评林》吴贤齐)

师:虞姬是项羽的红粉知己,在项羽走向灭亡时还一直陪伴。我们在项羽和虞姬的唱和中可见英雄豪杰的情意和柔肠。那么,“垓下诀别”我们读出了项王的柔肠,等到他一路南下,来到东城,对他的随从又说了什么?

2.项王与麾下在东城

师:请同学们齐读这一段文字。

(PPT展示:(1)“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”(2)项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏曰:“如大王言。”)

师:同学们,项羽此刻真的陷入绝境了吗?

生:其实还是有逃生的机会。

师:从哪里看出的?

生:项羽在东城快战中一路“溃围、斩将、刈旗”,可见其人的骁勇和自负,这也和前文“力拔山兮气盖世”相照应。

生:同时也说明他完全有可能、有能力突围出去。

师:作为一名将领,在深陷包围的时候,应该怎么做?

生:努力突围,带领剩余队伍逃出险境。

师:那项羽是这样做的吗?

生:项羽虽然在“东城快战”中展示了个人的骁勇善战,但其根本不是从大局出发考虑。

生:此刻他丝毫不存幸胜突围之心,只图打一个痛快,给他的残部看。

师:对,因为此处写到的“勇”只是逞匹夫之勇罢了。

生:不但如此,面对如此境地,项羽没有反思自己的错误,反而以“非战之罪”来推卸自己个人的责任。

师:所以?

生:所以足以见之其不自省。

师:钱钟书在读到这一段文字时,他就说“认输而不服气,故言之不足,再三言之。”说项羽“不服气”,其实就表明项羽身上的自负、自尊而不自省、自责。所以才会有了我们项王的最终结局—— 乌江自刎。

3.项王东渡乌江时

(PPT展示:项王笑曰:“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?”乃谓亭长曰:“吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,常一日行千里,不忍杀之,以赐公。”项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎?”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。)

师:其实老天还是眷顾英雄的,在他深陷绝境时,还是没有放弃他,依旧给他打开了另一扇逃生之门—— 乌江,可是项羽又是如何抉择的呢?

生:他选择终结自己的生命,给江东父老一个交代。

师:好,我们就找两位同学分角色朗读,分别扮演“项王”“马童”,在读的过程中,去揣摩项羽的内心活动。

(两位同学有感情地分角色朗读)

师:《史记》中鲜有对人物的情态描写,但这里却分明写到“项王笑曰”,项王究竟在“笑”什么?是在强自矜持吗?

生:不是强自矜持,也不是凄然苦笑,而是蔑视死亡、镇定安详的笑。

师:看来你很崇拜项羽,评价很高嘛。

生:我觉得是项羽面对生死间有大从容,既然死志已定,又何惧生死?

生:项羽对吕马童赠头颅,可见其对吕马童的蔑视,面对死亡的从容,英雄豪气展露无疑。

师:同学们的发言字字珠玑啊!在他与亭长的一番对话后,想到昔日随他出征的八千江东子弟如今无一人生还,自己无颜再见江东父老,也不愿投降偷生。此处一方面体现了他勇于承担历史责任的壮举;另一方面也突出了一个不可欺凌的英雄形象。

生:老师,我还想补充一点。项羽他拒绝渡江,说明他已抱定必死的决心,因念旧情而不忍杀爱马,并将其托付给長者,表现了他内心向善的一面。

师:你的回答有深度,对文本的解读也很有见地。但老师每每在读到这里的时候,其实是有很大困惑的,那就是项羽明明能摆脱追兵,为何选择自刎而死?哪位同学能帮老师解决这个困惑已久的问题呢?

生:他对自己的认识不够,自认为是力拔山兮气盖世的英雄,但骨子里还是满满的自负,于是才有东城快战的逞勇显能,才有了乌江自刎。

生:我觉得项羽没有充分认识、直面自己的失败,他始终认为是“时不利,天亡我”,始终推卸自己的责任,把自己的末路归咎于天时不利的宿命,于是才有不肯过江东的矫情。

生:……

师:就像毛主席所说“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”。其实,同学是否注意到,文中有“绐”这个字?它是什么意思?

生:是欺骗的意思。

师:对,在项羽两次溃围后,所遇的两个小人物都是素未相识,“田父”骗其身陷险境,亭长不顾安危救其脱险。项羽乌江自刎,“田父”和亭长连名姓都无从得知,人物言行及其情态表现为司马迁“笔补造化,代为传神”的可能性很大。两个小人物的描写,一方面将人物言行故事化,以实现叙事的理想;另一方面将自己对项羽的褒贬评价与爱憎感情暗寓其中。

(学生沉默思考)

师:我想,司马迁也正是通过此处,运用对话把英雄舍生取义写的一波三折、曲尽人情。好,让我们再次诵读,感受人物的内心的世界。

(全体学生大声诵读)

师:读到这里,我们心情是复杂的,项羽至死也未能真正认清自我,也就不可能正确认识到他失败的原因。但不少后人還是把他视为一个“英雄”,比如李清照就曾说过“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”这又是为什么呢?我们先来看看司马迁是如何评价他的。

四、读史知人,体悟司马迁的英雄史观

师:刚才是我们和同学们对项羽的分析和认识,现在来看看这位史学家又是如何看待他心中这位英雄的?

(投影ppt:太史公曰:吾闻之周生曰“舜目盖重瞳子”,又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪?……自矜功伐,奋其私智而不师古。谓霸王之业,欲以力征经营天下。五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寐而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!)

师:大家说说司马迁师如何看待项羽的?

生:我觉得司马迁的观点与我们刚才讨论的一致,他说项羽“自矜功伐”,就是指出了项羽身上的致命弱点—— 自负。

生:不仅如此,司马迁还批评他“不师古”。

师:何谓“不师古”?

生:就是不效仿古人。

师:这里的“古人”是谁?

生:应该是古代的圣贤之人。

师:对,比如说尧舜等。

生:司马迁尤其点出项羽虽欲成就其霸王之业,但“不觉寐而不自责”,其结果就只能是“谬哉”!

师:项羽有帝王之相,但无帝王之命,太史公为我们一语道破,这就是一位历史学家的见识。项羽命运悲剧的意义,对我们后人都一种警示,这也许是司马迁为什么要为项羽立传,而且把项羽列入“本纪”之中的原因所在了。同学们,西方一位史学家曾说过:“一切历史都是当代史。”我也想送同学们一句话:“一切历史人物,都可以成为我们今人的一面镜子。”读史以知人,以此与同学们共勉。这节课就上到这,谢谢同学们。

[本文系2021年安徽省教育科学立项课题“大观念视域下高中语文单元教学逆向设计评估的实证研究”(课题编号:JK21114)的阶段性研究成果之一]

[作者通联:安徽马鞍山市教育科学研究院]