指向初中地理实践力培养的野外考察活动探究

2023-06-03徐文芬

摘 要 野外考察活动在培养学生地理实践力上有独特的育人效果,但由于多种原因开展不足。2022版义务教育新课标对地理实践活动提出新的要求,通过构建野外场域下师生新型学习伙伴关系,指向学生核心素养培养的深度学习任务,支撑考察全过程的数字化工具和资源,架构初中地理野外考察活动设计与实施框架。在此基础上,探索指向地理核心素养培养的初中地理野外考察活动设计与实施路径。

关键词 初中地理 地理实践力 野外考察活动

引用格式 徐文芬.指向初中地理实践力培养的野外考察活动探究[J].教学与管理,2023(16):45-48.

传统初中地理课堂中,教师囿于经验型教学,注重知识的传授,忽视学生学习的建构过程。教学中常用基于课堂的活动形式开展感知类、体验类地理实践活动。学校较少开展走出教室、走进实践基地的实践活动,使用专业仪器的探究性活动开展频次也很低。究其原因,随着城市化进程的加快,城市初中生数量激增,学生生活空间与野外考察地的距离加大,学校担心安全、教师缺乏组织、学生缺少指导,导致地理实践活动开展不足,尤其是地理野外考察困难重重。由于种种局限,导致地理知识与学生的生活世界之间产生了割裂,学生无法学以致用,更难在野外情境中培养创新精神和批判性思维能力。

一、初中地理野外考察活动的育人理念

1.实践育人:新课程下学生核心素养培育新要求

2022版初中地理课程标准较之2011版,特别突出地理实践活动在学生核心素养培育中的作用[1]。地理实践贯穿在整个课程结构中,倡导“做中学”的地理学习方式。教师在课程改革中应积极创设真实情境,将现代信息技术与地理教学充分融合,创设富有挑战性的学习任务,开展户外实践活动,使学生在活动参与中主动建构知识体系,在问题解决中赋予学习过程的意义。在课程目标中,新课标鼓励教师通过野外考察等方式,培育学生不畏困难、勇于实践、乐于合作的意志品质。

2.技术赋能:新教学论下真实有效的深度教与学

迈克尔·富兰从知识的习得、应用及教育中的技术三个方面对比新旧教学论,聚焦技术在学生学习能力培养和学习态度改变中的价值。旧教学论强调教师将技术应用、教学能力和学科知识三要素累加,教授学生掌握应试要求的内容;新教学论则更重视构建教学相长的新型师生关系、重构基于任务驱动的深度学习过程、技术赋能教学全过程的数字化工具和资源[2]。在新教学论的理念驱动下,初中地理野外考察活动设计需要建构三个核心要素,即野外场域下师生新型学习伙伴关系、指向学生核心素养培养的深度学习任务、支撑考察全过程的数字化工具和资源。

二、初中地理野外考察活动的设计框架

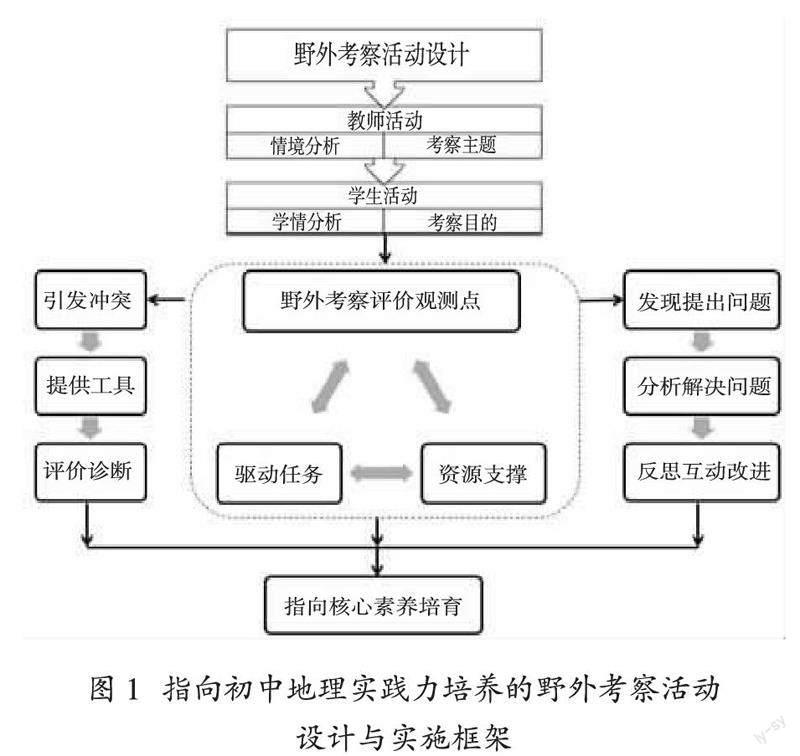

依据新课标对学生地理实践力培养的要求,地理实践力的培养要基于地理实验、社会调查、野外考察等地理实践活动,这些实践活动既是学生认识世界的學习方式,又是地理学科独特的研究方法。学生置身于富有挑战的复杂真实野外环境中,调用所学知识、选择合适的方法来认识、解释地理事物,在此过程中培养学生的合作精神和独立思考的能力,引导学生像地理学家那样发现问题,感悟人与地的关系,做到挑战困难、学以致用。在这样的理念下提出了野外考察活动的设计框架[3],如图1所示。

1.野外考察活动设计的基本要素

初中地理野外考察活动方案的框架包括设计和实施两个维度,涵盖教师、学生与考察活动三个方面的要素,考虑聚焦问题、情境选择、目标定位、任务设计、资源支撑、过程评估、反思改进等环节,综合设计指向地理实践力培养的一体化活动设计与实施框架体系。

2.野外考察的主题

初中地理野外考察主题的选择可以来自地理大概念、地理核心的知识、地理学习方法、地理关键能力等方面。教师和团队成员首先开展田野调研,实地踩点,寻找情境,将地貌观察、岩石辨别、植被与环境、聚落与发展等地理概念融入其中,设计考察线路,确定考察主题。为考虑学生能在周末即可短时高频地开展考察活动,考察主题宜贴近生活、源于乡土,通达度高,安全性好。如果学校无法统一组织,选取主题时宜考虑家庭需求,将游憩、健身、考察融为一体,有挑战,有趣味,获得家长的支持。

3.野外考察的目的

考察主题确定后,根据学情,考虑学生的兴趣、爱好、特长,根据初中地理的知识结构和学生知识水平,按照“课程目标—教学目标—学习目标—考察目的”的编排原则,将野外考察要达成的目的细化,描述学生通过考察能达到的学习效果。考察目的既为学生考察指明了方向又起到评估学习活动的效果,是考察活动的风向标。

4.野外考察评价的观测点

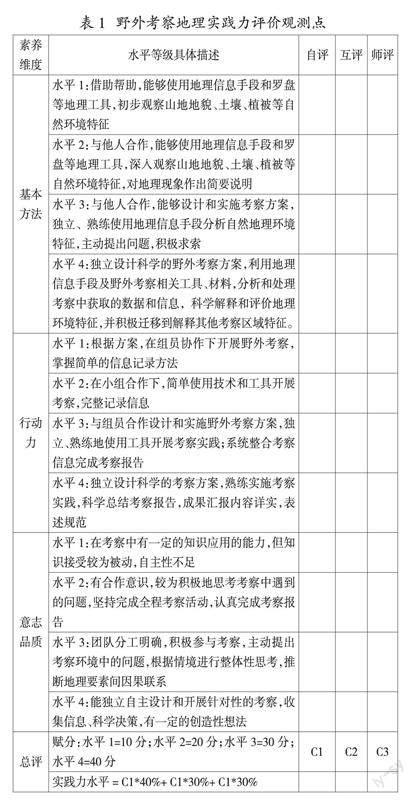

为保证学生野外考察活动能按照地理实践力培养的方向开展,教师需要根据考察内容和考察目的,描述可评价的观测点,包括野外考察的方法、知识和工具运用探索人地关系及利用信息技术解决实际问题的行动力、态度与品质等方面。PISA测评对地理实践力的考查非常重视情境的创设[4],参照PISA科学素养水平,将每个观测点划分成四个水平等级,最后通过赋分汇总衡量学生野外考察过程中地理实践力的表现水平。

5.野外考察驱动任务的设计

驱动任务是学生开展考察活动的直接抓手,驱动任务以探究问题呈现,也可以是由实践活动组成。驱动任务的目的是引导学生自主探究,根据课程目标和考察目的,按照学生的认知特征,指向培养目标设计成系列任务,以一定的序列融合成一个整体。驱动任务设置宜贴近学生的兴趣爱好,有一定挑战性,注意任务间的层次递进,难度螺旋上升,版块灵活组合。

6.野外考察学习资源的支撑

野外考察所需要的学习资源支撑包括知识铺垫、技术赋能、工具助力三个方面。支撑学习的资源可以由教师提供,也可以发挥学生能动性自主搜集。不同野外考察主题所涉及的知识储备不同,例如等高线地形图判读、地图的阅读等,在课本知识学习的基础上,师生可根据考察内容做相关补充。信息技术对于促进师生深度学习具有重要意义,可随时为师生提供流畅的信息检索,如辨别方向、测量坡度、行动向导等。传统野外考察工具如罗盘、指南针、地质锤等也能提供有效助力。

三、初中地理野外考察活动的实施路径

在新教学论的指导下,笔者整合乡土资源,在苏州西郊大阳山、灵白线、穹窿山、渔阳山、旺山和常熟虞山实践活动设计和考察实践实施的基础上,探究初中地理野外考察的实施路径及实施要点。

1.解析学情和考察情境确定主题,促持久兴趣

初中生思维活跃、好奇心强,亲近自然,爱好运动,自主开展野外实践有一定难度,且容易形成单纯观看风景的活动,缺少探究性。因此,需要根据由易到难、由教师引导到学生自主的原则设计野外考察系列活动。教师可以由近及远,以大阳山为例开展山体部位与等高线形态的探索。在此基础上再开展线路比较成熟的灵白线野外考察实践,观察风化作用对花岗岩地貌的影响,了解酸性土壤条件下植被的分布状况,感受人类过度干涉带来的植被破坏、岩石裸露的问题。面对人地关系问题,处于南方湿润区的学生会产生一定的认知冲突。有了一定的实践经验,学生再进入穹窿山国家森林公园,观察植物并解释植物特征如何适应山地环境。学生通过比较掌握了一定的植被观察方法,认识到人工林对山地水土保持的重要作用。水相沉积地质环境的岩石对苏州的生产生活有非常大的影响,教师根据这一问题开发渔洋山的野外考察,情境主题定为“观察和说出渔洋山常见岩石和矿物,了解山地修建隧道对人们通行的影响”。随着城市化进程的加快,野外的空间越来越局促,如何处理聚落、山林与发展的问题成为人们思考的新主题。基于此,教师根据旺山的都市立体农业布局考察。人地关系是地理野外考察的主线,为了寻找典型性例证,通过观察苏州常熟虞山和尚湖的整体格局,了解地质作用对地形的塑造以及人类围湖造田和退田还湖的历史变迁,感受人地和谐之美。在以上的考察主题中,地理实践力始终以基础认识方式、基本技能认识地理事物和人地关系,学生在实践中不断加强自我认同感和合作意识,在快乐的探究活动中获得了兴趣的持久保持。

2.根据地理实践力选择评价观测点,促审辨反思

学生在野外地理实践中面对的是真实的环境和挑战性任务。对于地理实践力的评价,有学者提出过程性与终结性相结合[5],也有学者提出定性与定量评价相结合[6],教师应根据地理实践力内涵设计实践力具体表现评测点。评测点包含三个维度,即基本方法、行动力和品质提升。具体表现为野外考察的基本方法掌握、观察地理环境、体悟人地关系、解决地理问题、运用信息和实践操作的能力、合作意识、坚持的品质。通过在出发前、过程中、活动后对学生过程性表现的观察,依据评价观测点描述确定学生地理实践力发展水平,并按照水平等级进行赋分,设计表现性评价的量规[7],见表1。多元评价,检测地理实践力[8]。这样的评测点不仅可以在活动前引导学生的行为,在活动中起到评价功能,还能在活动后帮助学生自我分析,反思总结,从而进行针对性调整。以评价观测点作为参照,学生调用所学知识、选择合适的方法来认识和解释地理事物,在此过程中培养学生的合作精神和独立思考的能力,引导学生像地理学家那样发现问题,感悟人与地的关系,做到挑战困难、学以致用。

3.细化考察活动设计驱动任务群,促协同探究

根据情境确定好考察主题,依据学情确定考察目的,整体设计野外考察活动。通过设计野外地理考察活动任务单,将核心素养的培养目标细化为每次考察的课时目标和活动目的,围绕实践力培养测评点,促使地理实践力培养落地。野外地理考察的学习活动过程是动态的、多变的,教师应设计灵活、多元、多维的驱动任务才能契合全体学生协同发展需求。教师要根据学生最近发展区和学生认知差异,围绕考察主题,灵活组织考察活动,优化驱动任务,创设多元化的教学方式,推荐恰切的资源以服务学生个性化成长。通过两步路APP平台数字化全过程管理,通过数据分析进一步刻画学生地理实践力素养水平。以大阳山攀登线路选择、穹窿山植被考察、渔阳山岩石与隧道考察、旺山都市立体农业考察为例,从不同角度描述驱动任务的细化策略,见表2。

4.依據知行合一提炼考察价值与意义,促关联结构

野外地理考察活动通过真实情境下的复杂任务解决,可以培养学生主动联想和结构,形成学以致用的地理实践能力,促成知识的有意义建构;教会学生使用工具的方法,培养学生通过设计任务单解决问题的能力;在克服困难中促进学生自我认同感,在伙伴合作中形成团队精神。在考察活动中,学生将调用已学跨学科知识解决实际问题,例如地理七年级上册地形图的判读、八年级上册农业、八年级下册南方地区自然特征与农业;生物学七年级上册生物圈中的绿色植物、七年级下册人类活动对生物圈的影响;四年级科学认识岩石等相关知识。通过驱动型任务的完成,野外地理考察活动将碎片化的知识连接成网。学生在真实情境下,通过判别等高线疏密及形态特征规划登山线路并开展实践。云平台伴随性采集学生行动数据,直观呈现学生行进路线的地形剖面图、行进速度和沿途学生录入的景观图,有利于学生直观感知地理环境,可视化学生的行动力。通过分析平台上同伴的云端数据路径,学生可以评价同伴在其他情境下攀登的难易程度及可能看到的山体部位,从而训练批判性思维,形成对地形图判读的地理实践力。学生在考察实践中对比穹窿山南、北坡的植被类型、同坡向山脚与山顶的乔木特征,在解释植物如何适应山地环境过程中形成整体认知自然地理环境的意识。学生通过渔阳山的岩石采样与辨认,进一步理解隧道开凿的地质条件;通过实地攀登渔阳山体验登山艰辛,进一步体会隧道开通带给西山岛村民的出行便利,从而理解交通对区域发展的影响。学生通过旺山都市立体农业布局测绘及茶树种植坡度的实地测量等活动,明白因地制宜发展农业的重要性,进而树立人地和谐相处的价值观。

5.聚焦考察问题提出质疑与反思,促迁移应用

野外地理环境复杂多样,教学资源也丰富多彩,教师应因势利导,启发学生积极主动思考,发现问题,积极求索。学生依据地理实践力评测点,在考察中主动记录人类活动与地理环境的相互作用并进行区域迁移。学生的考察报告中记录了沿途人地矛盾亟待解决的问题,如游客乱丢垃圾、过度承载游客导致植被破坏、游客携带明火进山;相关部门疏于管理导致消防通道被植被阻挡、森林防火喇叭损坏不能正常播报;山脚陡坡开荒种植蚕豆、开矿导致植被破坏水土流失;森林病虫害等比较突出的管理和环境问题等。学生通过观察也得到了可借鉴的经验,如大阳山修建山脊步道开发旅游线路解决游客植被破坏问题;旺山形成毛竹、茶叶种植等生态农业与休闲旅游度假为一体的开发模式;穹窿山山脚养蜂、山顶人工植被培育形成紫楠繁殖基地;较多低山丘陵开启枇杷、杨梅果树种植,形成经济效益与生态环境效益共赢等。学生将考察中遇到的管理问题向农林相关部门反映,并提出合理的发展建议。在这些实践过程中,学生发展了批判性思维和较强的地理实践力。

野外考察环境是地理实践的大课堂,教师应更新理念,创新设计,革新教法,切实转变学生的学习方式。野外地理实践活动的设计和实施,将促进学生深度思考,落实地理实践力培养,回应地理新课程改革。

参考文献

[1] 韦志榕,朱翔.义务教育地理课程标准(2022年版)解读[M].北京:教育科学出版社,2022:5.

[2] 刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018:17-18.

[3] 林雁平.深度学习视域下单元学习活动设计及实施[J].上海教育科研,2022(01):89-92.

[4] 耿夫相. PISA视角下的地理实践力评测[J].地理教育,2022(06):14-17.

[5] 郭锋涛,段玉山,周维国,等.研学旅行课程标准(二):课程结构、课程内容[J].地理教学,2019(06):4-7.

[6] 陈仕涛,张明礼,张至刚,等.地理研学旅行融入思政元素的探索与实践[J].地理教学,2021(09):35-37,56.

[7] 张曼,刘恭祥.从生活化视角探析人教版高中地理新教材[J].中学地理教学参考,2021(03):52-55.

[8] 邹益,徐海龙.指向地理实践力培养的“生本课题”设计与实施:以重庆市松树桥中学气象基地为例[J].中学地理教学参考,2023(03): 71-73+77.

【责任编辑 郑雪凌】