高中化学教科书中劳动者形象塑造及其育人价值

2023-06-03胡天娇王后雄帅佳宏

胡天娇 王后雄 帅佳宏

摘 要 在推进“五育并举”的育人新时代,劳动教育在中小学教育中的地位日益凸显。在教科书中劳动者形象塑造的教育价值挖掘是劳动教育融入学校课程的关键举措。以高中化学人教版新教材为研究对象,采用内容分析法,通过教科书中劳动者形象内涵的界定,确立劳动者形象的五个分析维度,系统分析化学教科书中劳动者形象塑造内涵特征和结构特征,并根据研究结论提出高中化学教科书中劳动者形象塑造的相关建议及劳动教育的育人价值。

关键词 劳动者形象 劳动教育 化学教科书

引用格式 胡天娇,王后雄,帅佳宏.高中化学教科书中劳动者形象塑造及其育人价值[J].教学与管理,2023(16):52-56.

2020年,党中央、国务院颁发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》[1],指出了劳动教育对于我国新时代培养社会主义建设者和接班人的重大意义和实施路径,要求劳动教育要与课程有机融合。可见,推进“五育并举”是新时代全国推进基础教育高质量发展的必然要求。长期以来,中学教育“长于智、疏于德、弱于体美、缺于劳”,影响了学生素质全面发展。因此,在重申劳动教育、积极推进劳动教育融入课程的今天,应加强对教科书里劳动教育的研究,提升教师劳动教育素养[2]。本研究选取2019年新版高中化学教科书为研究对象,采用内容分析法,挖掘新版化学教科书中的劳动者形象塑造和育人价值,为广大一线化学教师开展融入劳动教育的化学教学提供一定借鉴和参考,帮助提升中学生核心素养。

一、教科书中劳动者形象的内涵

劳动者形象包括“劳动者”和“形象”两个概念,“劳动者”对“形象”起修饰和限定作用。关于“劳动者”的内涵,有多个角度进行界定:从形式的角度,大部分研究者认为劳动者主要是伴随着生产力发展变化而衍生出新的职业者,主要分为传统劳动者和现代劳动者,新时代背景下,劳动者的内涵越来越广泛,更多地从传统的技术型工厂体力劳动者向新时代以智力劳动为核心的脑力劳动者转变[3]。从学科的角度,法学上的劳动者指的是达到法定年龄的劳动关系中的人,社会学上的劳动者指的是有意识从事劳作的群体,哲学上的劳动者指的是直接物质资料的发起者。虽然不同视角下对“劳动者”的定义有所差异,但公认的是劳动者一定是通过劳动获取“好处”。综合以上分析,本研究的“劳动者”既包括从事一般生产生活服务劳动的群体,也包括从事知识、技能和创新的劳动群体,即体力与脑力并重。关于“形象”,文献资料也有较多阐述角度:有的指人的相貌,有的指通过运作人的大脑而形成对人或物的印象,有的指文学艺术作品中的人物性格、特征及生动表达。因此,本研究的“劳动者形象”主要指从事体力或脑力劳作而对个人或集体带来益处的人的面貌、属性、行为及品格。

二、高中化学教科书中劳动者形象塑造的特征

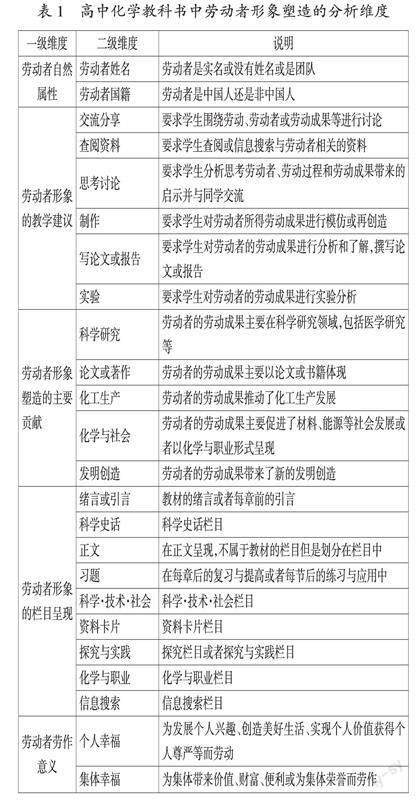

化学教科书中的劳动者形象对中学生有潜移默化的教育功能,参考胡月等人的研究成果[4],结合化学这门自然科学的特点,确立了教科书里劳动者形象的不同分析维度,具体见表1。本文逐一统计了高中化学教科书中涉及劳动者的劳动成果,包括科学研究成果、发明创造、论文著书、化工生产等,凡是劳动成果出现了具体的姓名或者团队的都在统计范畴,例如必修1第37页科学史话栏目介绍的侯德榜研究制碱法的故事,则应该统计。而宽泛的社会进步和科技进步等则不在统计之列,例如必修1第77页正文部分“近年来,人们又设计和合成了許多新型合金”,则不统计。需要说明的是,五本化学教科书中,个别劳动者重复出现,统计原则是同一本书只记一次,不同本书重复统计,同一个劳动者做出了多个贡献的,同一本书只统计一次,但是出现的栏目和价值取向逐一统计,同一个劳动者可能对应多个教学建议,也逐一进行统计。

1.教科书中劳动者形象塑造的内涵特征

通过教科书中呈现的劳动者劳作意义分析发现劳动者未出现个人主义的劳作形象,全部都是集体主义劳作形象。一方面与化学学科作为自然科学的属性有关,因为科学成果往往是集体共享的,科学研究带来的好处也总能够使全社会受益。另一方面,与我国推崇“实干兴邦”的主流文化及集体主义主流意识形态等有关。目前,我国高中化学教科书中劳动者形象的教学建议以静态“论道”为主,具体见表2。

由表2可见,教科书中关于劳动者形象塑造的教学建议总数共33个,且集中分布在必修1和必修2教材中,分别占45.5%和42.4%,不同教材劳动者形象塑造教学建议数目和分布情况都有一定差异。教学建议整体偏向“交流分享”“查阅资料”“思考讨论”“撰写论文或报告”等“静态”活动,而需要动手实践的活动,如“制作”“实验”等共占不到10%。可见,关于劳动者形象的教学建议以静态“论道”为主,削减了学生通过“体力”劳动增强体格和磨练意志的机会,不利于学生思想品格的完善,在一定程度上体现了教材编写者对中学生劳动教育意识不够健全,编写教材过程中考虑的重点依然是传递学科知识,提升学科素养。

2.教科书中劳动者形象塑造的结构特征

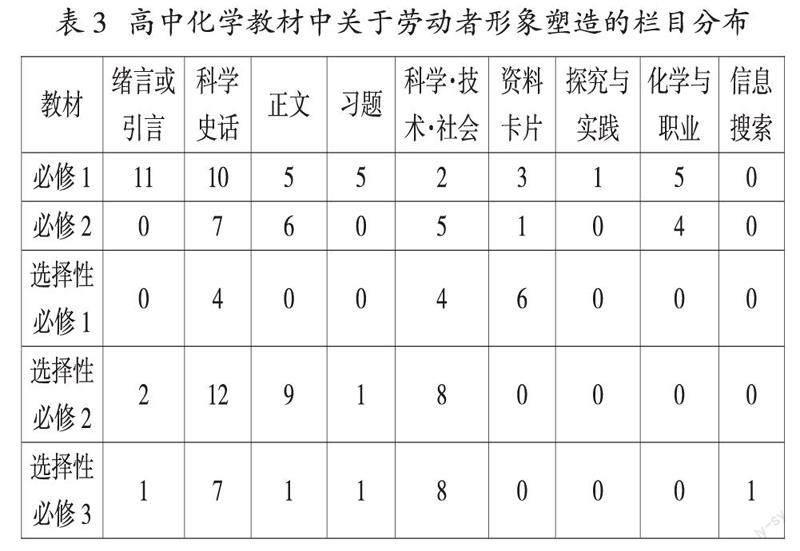

以人教版高中化学教科书为例,教科书中关于劳动者形象塑造的栏目分布、姓名、国别和价值取向统计见表3、表4。

(1)劳动者形象塑造具有鲜明的学科特色

不同劳动者形象塑造分析维度都会在一定程度上体现化学学科特色,例如劳动者的劳动带来的价值取向基本上都是集体主义取向。表3中劳动者形象塑造涉及的栏目突出体现了化学学科特色,作为自然科学,很难像语文、政治等学科一样以一篇课文来塑造劳动者,往往将劳动者形象简明扼要地分布在一些特色栏目中,如“科学史话”“资料卡片”等。由表4可知劳动者形象塑造的化学学科特色还体现在劳动者的自然属性方面,即劳动成果是否展示劳动者姓名。例如,针对某个具体的研究成果,教科书会写出该劳动者的姓名及时间,但是对于一些多人共同研究的领域涉及的劳动成果,很难界定到底是谁的贡献,此时教材就不展示具体的名字和时间。因此,每本教材都有一定比例的无姓名劳动者。劳动者劳动创造的价值也突出体现了化学学科特色,表4中科学研究的比例高达73.4%,其他的则属于化工生产、发明创造、化学与社会等。

(2)劳动者形象塑造以文字描述为主

在五本高中化学教科书中,出现插图的劳动者形象塑造寥寥无几,这一方面与高中生已经具备较高的抽象逻辑思维能力有关,另一方面与劳动者数目庞大有关,如果每个劳动者个人和劳动成果都以插图呈现,则会大大增加教科书的厚度,不利于主干知识的清晰有序呈现。因此,教科书中劳动者形象塑造主要以文字描述呈现,结合部分插图,做到了重点突出、主题鲜明、直观性与抽象性相结合。

(3)劳动者形象塑造存在性别选材不均衡

通过分析五本化学教科书中出现的劳动者及劳动成果,发现几乎是清一色的男性学者、科学家等,这一方面与先前女性社会地位低下、受教育程度不高等有关系,另一方面与性别偏见有关。此外,教科书中很少出现普通的劳动者,基本上都是在某个领域做出了杰出贡献的行业翘楚,这在一定程度上能够对中学生起到激励和正面导向作用,但是脱离学生生活实际,也在某种程度上扩大了学生与劳动者的距离。

三、高中化学教科书中劳动者形象塑造的改进

2019年版人民教育出版社出版的高中化学教科书编写过程中渗透了大量的劳动者形象塑造,体现了新时代课程标准对培养全面发展的人的新要求,渗透了具备化学学科特色的劳动教育思想,整体上有利于促进学生劳动素养的提升和内在品格的完善,但也有一些不足之处。为了使教科书更加有效地发挥对学生劳动教育的功能,推动课程体系与劳动教育融合化[5],结合劳动者形象塑造的特征分析,提出以下几点建议。

1.将集体主义与个体主义融合化

我国坚持集体主义这一社会主义的主流意识形态,但是随着社会多元化和个体化进程的推动,国家开始鼓励个人对自我意识的追求,提倡为谋求个人的幸福生活和发展而辛勤劳动。因此,教科书教科书可以在宣扬集体主义劳动者的同时适当增大个体主义劳动取向的劳动者数目和比例,使集体主义和个体主义交相辉映,共同发挥对青少年的劳动教育功能。

2.将劳动者形象的教学建议具体化

教科书中有大量对学生很有启发性的劳动者形象,为了更好地发挥这些劳动素材的教育价值,教科书关于劳动者形象塑造的教学建议应该符合思想性、科学性、适用性和时代性等原则。因此,教科书设计出有助于学生积累劳动技能、培养劳动情感、提升劳动素养、促进品格完善的教学建议迫在眉睫。教科书应该设计出在真实的情境中,以多种活动方式让学生体验真实问题解决过程的教学建议,培养学生的探究精神和动手能力,发展学生的劳动素养。

3.将学科知识与劳动教育生活化

从总体上看,教科书里的劳动者形象很多,但大都是为了介绍学科知识而呈现,极少有为了渗透劳动教育而呈现的,因此出现了劳动者形象塑造过于注重劳动结果、极少展示劳动过程,劳动者国别、劳动者性别不均衡等现象。事实上,劳动者的劳动结果是为了呈现知识的主要脉络和逻辑顺序,而劳动者在具体的劳作过程中遇到的困境、作出的艰苦努力、体现的优秀劳动品质才是真正能够教育青少年的因素,但是限于教材篇幅和凸显知识逻辑顺序等原因,这些方面还有很多有待完善的地方。例如,选取几个典型的劳动者形象,专门详细撰写劳动事迹,让学生逐一阅读并制作课件或者撰写其论文,交流分享启发或感悟就是一种有效的劳动教育。

4.对劳动者形象描述呈现方式多元化

研究发现教科书中劳动者形象以文字叙述居多,读起来不够形象生动,不易使学生产生深刻印象,这可能与化学教科书里呈现的劳动者过多有一定关系。虽然高中生具备较高的抽象思维能力,但是图片等形象化资源依然是一种较好的知识传递方式,尤其是在新时期国家强调劳动教育的背景下,增加教科书里劳动者形象塑造的多元化呈现方式,体现了化学教材编写者顺应国家要求,凸显了教材编写的时代特色。

5.实现女性和中国劳动者数目均衡化

教科书中劳动者数目和性别存在较大的不均衡性,以男性居多,以外国居多。在提倡性别平等和民族文化自信的时代背景下,教科书承担着宣扬中华民族优秀传统文化,彰显中国劳动人民勤劳朴实、勇于创新和钻研的使命,劳动者形象塑造无疑对青少年起着潜移默化的作用。适当增加女性劳动者和中国劳动者呈现比例,有利于培养青少年的民族自豪感,有利于激励青少年艰苦奋斗、为国为民的爱国主义情怀。

四、化学教科书中劳动者形象塑造的育人价值

1.提升劳动素养,增強劳动教育效果

首先,新时代教师应该明确劳动教育对于“整体育人”教育理念发挥的关键作用,劳动教育融入高中化学教学将是一种复合教学模式的有益探索,帮助推动高中育人方式变革。其次,新时代教师应该明确劳动教育对于化学学科发展和培养社会主义建设者和接班人的重要意义[6]。劳动教育在很大程度上可以促进学科知识的掌握,化学是以实验为基础的自然科学,需要学生广泛参与、积极探索、勇于实践,培养缜密的逻辑思维能力和较强的动手实践能力,在劳动过程中,这些素养将得到有效提升,从而促进化学知识的掌握和化学学科的发展。最后,新时代教师应该明确劳动教育对于学生个人发展的积极意义。新课程标准提倡培养具备必备知识、关键能力、正确价值观念的学生。劳动教育作为“五育并举”的重要组成成分,对学生的关键能力和必备品格培养起着至关重要的作用[7]。只有化学教师提升育人素养,主动学习国家育人方针政策,认识到劳动教育承载的重大教育功能,积极主动探索劳动教育融入课堂的方法,才能真正推动国家教育理念的落地,提升劳动教育效果。

2.完善劳动评价体系,改进劳动教育方式

教师意识到劳动教育融入高中化学课堂的重要性之后,不能仅凭主观感觉实施劳动教育,还应主动探索劳动评价体系,明确劳动教育的评价依据,规范劳动教育的评价内容,探索劳动教育的评价方法,实现过程性评价和评价促进学生发展的教育目标。例如:对于教科书中需要学生动手动脑合作参与的课外实践活动,教师可以设置一个评价量表,针对学生在实践过程中不同环节的表现进行量化打分,最后综合评比,对表现优良的同学进行精神和物质奖励,从而激励学生广泛参与,培养其劳动能力和品质。

3.丰富劳动素材,实现劳动素养提升

从历史维度来看,化学史作为人类科学史的重要组成部分,推动了化学的发展,改善了人类的生活,化学教科书中出现的“科学史话”栏目大量塑造劳动者形象,目的就是展示化学发展的重要里程碑,彰显科学家孜孜不倦、勇攀高峰的探索精神。在研究的过程中,科学家需要付出艰辛的体力(实验)和脑力(思考)劳动,教师在教学过程中要重视这些素材的使用,可以在此基础上拓展补充科学家研究的具体细节,这样既可以增加学生的学科理解和学习兴趣,学习劳动者吃苦耐劳、坚韧不拔的优秀品质,又可以使学生形成劳动推动人类社会进步、劳动创造财富和劳动光荣的思想意识,培养学生勇于创新、砥砺奋进的劳动观念,从而激发学生热爱劳动、投身劳动的热情,实现学生劳动素养的提升。

从生活维度来看,化学学科作为一门与生活联系非常紧密的学科,许多知识从生活中来又服务于生活。教师在教学过程中要结合具体知识,引导学生从生活中学习化学,培养学生的劳动意识,例如,小苏打做发酵粉、酸雨的pH测定、漂白粉和84消毒液不能混用等等,提升学生化学学科理解和劳动教育的广度。

从实践维度来看,化学学科作为一门自然科学,教材中设置了大量实验、实践、探究等栏目,由于实验过程本身就是一种劳动,高中化学学科中的实验教学必然是劳动教育的重要载体。教师应当重视对这些栏目的利用,培养学生思考问题、合作探究、动手实践等能力,实现多维度、全方位对学生进行劳动教育的目的。

4.培养正确劳动观,提高民族文化自信

长期以来,我国化学教科书劳动者形象塑造呈现了性别不均衡、国家不均衡、普通劳动者和名人劳动者分布不均衡等现象,这在某种程度上会让中学生产生男性劳动者更具优势,外国人比中国人的科学研究能力更强,普通人的劳动没有价值等负面印象。在倡导多元化个性发展,提升民族文化自信,弘扬普通劳动者优秀品质的今天,教师要抓住一切机会向学生传递正确的劳动观念。首先,要深挖中国科学家背后的故事,培养学生的民族自豪感和爱国主义情怀。其次,要挖掘做出突出贡献的女性劳动者,例如中国杰出女科学家屠呦呦,向青少年传达男女平等的观念。最后,不仅要利用好教材上的素材,更要善于挖掘身边的普通劳动者,缩小名人和普通人之间的鸿沟,向学生传递出只要肯努力,普通人也能变成杰出的人,即杰出的人也是从普通人逐渐发展进步的。因此,教师要深入理解劳动教育的内涵,扩大劳动者的深广度,善于挖掘劳动教育素材,科学合理地传达劳动教育观念,培养学生正确的劳动观,提升民族文化自信。

总之,高中化学教科书中劳动者形象塑造具有劳动者出现频次很高,劳动者做出的贡献突出,劳动者在社会中的影响力巨大等特征,在劳动者形象塑造内涵和结构方面仍存在一些问题有待完善。广大一线教育者要顺应国家基础化学教育重视实践和思政教育的理念[8-9],深入挖掘教材中出现的劳动教育素材,强化自身劳动教育观念,充分发挥化学“以实验为基础”的学科优势。化学实验教学必须坚持“立德树人”的育人方向,注重“勤劳、求实”的价值观念在化学实验教学中的渗透[10],努力改变劳动教育处于教育边缘的现状[11],引导学生树立正确劳动观念,养成“勤俭、奋斗、创新、奉献”的劳动精神[12],掌握劳动技能、锻炼劳动精神、形成劳动品格、提升劳动素养,为培养更加全面发展、品格更加完善的社会主义建设者和接班人贡献力量。

参考文献

[1] 中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见[EB/OL].(2020-03-26)[2022-03-10].http://www.gov.cn/zheng

ce/2020-03/26/content_5495977.htm.

[2] 周英杰,刘学利.劳动教育进教材的历史脉络、现实境遇与行动路向[J].课程·教材·教法,2022,42(08):100-106.

[3] 曾檬檬.中学劳动者形象教学的现状调查及实现路径[D].武汉:华中师范大学,2021.

[4] 胡月,靳玉乐.教科书里的勞动者形象塑造:劳动教育融入学校课程的探索[J].华东师范大学学报:教育科学版,2022,40(06):105-115.

[5] 张铭凯,黄瑞昕.知识图谱视界中的劳动教育研究:回眸与反思[J].天津师范大学学报:基础教育版,2021,22(04):15-21.

[6] 包春莹.关于劳动教育进初中生物学教材的实践与反思[J].天津师范大学学报:基础教育版,2022,23(04):58-62.

[7] 潘振东,邵志豪.劳动教育融入高中物理教学的原则、维度与策略[J].中国教育学刊,2022(08):86-90.

[8] 王磊.《义务教育化学课程标准(2022年版)》解读:物质的化学变化[J].化学教育(中英文),2022,43(19):1-6.

[9] 黄刚,许燕红.新版高中化学必修教材中思政教育内容的比较[J].化学教育(中英文),2022,43(19):13-20.

[10] 黄恭福,邹海龙,胡萍,等.基于学科育人的高中化学实验教学研究与实践[J].化学教学,2022(09):64-69.

[11] 曾妮.劳动教育如何助力乡村振兴:基于“后发现代化”的视角[J].教育科学研究,2022(07):33-39.

[12] 冯新瑞,罗华.新时代劳动教育视域下社会服务的育人价值与实施策略[J].教育科学研究,2022(03):64-70.

【责任编辑 郭振玲】