基于首要教学原理的教学设计

2023-05-30李曼李满

李曼 李满

[摘 要]高考改革背景下,为帮助学生深入理解物理学科的内涵和特点,激发学生的物理学习兴趣,教师应积极探索全新的物理教学模式。文章以“万有引力定律”一节为例,应用首要教学原理进行波纹环状教学设计。

[关键词]首要教学原理;波纹环状教学设计;万有引力定律

[中圖分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)02-0053-04

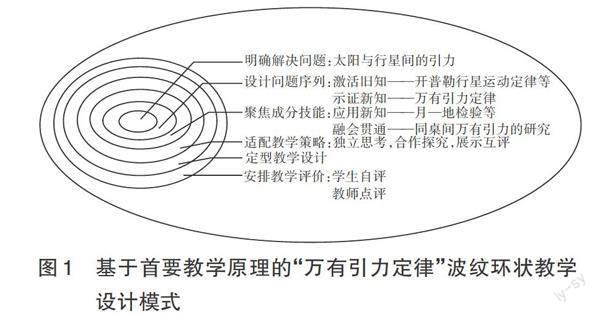

首要教学原理是美国犹他州州立大学教授戴维·梅里尔于2002年在美国教育技术专业杂志《教育技术》上首先提出的,2003年经浙江大学教育学院盛群力教授翻译后引入我国。戴维·梅里尔教授在总结了行为主义、认知主义、建构主义等众多学习理论以及考察了众多的教学设计理论与模式的基础上,提出了以最终促进学习者学习为目的的五项教学的首要原理。它是以学习效果为导向、以学习效率为基础的教学原理,主要包括激活旧知、示证新知、应用新知和融会贯通四个步骤,促使学生在解决完整问题中学习,以提高教学效果。本文基于首要教学原理重点介绍“万有引力定律”的波纹环状教学设计模式(如图1),包括以下几个设计阶段:(1)明确解决问题;(2)设计问题序列;(3)聚焦成分技能;(4)适配教学策略;(5)定型教学设计;(6)安排教学评价。[1]

“万有引力定律”是经典力学的一座丰碑,是落实物理学科核心素养的好素材。从行星运动规律到万有引力定律的建立过程,包括问题的提出、演绎、假设与推理,结论的得出,检验论证等,是一个比较完整的探究过程。从培养学生科学思维、科学探究素养的角度,运用首要教学原理,进行波纹环状教学设计,激励学生根据已有的知识与经历,经历推理过程获得知识并应用知识。

一、教学内容分析

(一)万有引力定律在物理知识体系中所处的地位

“万有引力定律”是人教版(2019年)高中物理必修二第七章“万有引力与宇宙航行”中第二节的内容,此章为高中物理的重点和难点。万有引力定律使学生的认知由地面推广到了宇宙,扩大了学生的认知领域。

本节安排在圆周运动内容之后,一方面是对前几章所学知识的复习巩固,另一方面为后续学习宇宙航行打下基础,也是人类开启航天事业的关键,是承上启下的重要一节。

(二)物理课程标准对本节课的要求

通过史实,了解万有引力定律的发现过程,知道万有引力定律,认识发现万有引力定律的重要意义,认识科学定律对人类探索未知世界的作用[2]。

(三)教材内容

由“太阳与行星间的引力大小和方向”问题引入,从历史上科学家的艰辛探索之路出发,创设物理情境,构建行星绕太阳做匀速圆周运动的模型,引导学生自主推导行星与太阳间的引力遵循什么规律,再由问题串逐步推进,大胆猜想,借助相关数据科学验证,大胆外推到万事万物之间,得出具有普遍性的规律。让学生在推导过程中体验规律生成的过程,感受科学家勇于探索的精神。

在万有引力定律之后,教材直接给出了引力常量的数值,紧接着在“拓展学习”部分给出《引力常量的测量》的阅读材料,让学生了解微小量的测量原理。

二、教学对象分析

(一)知识基础

(1)从学生已有的知识结构来看,应该对力、质量、速度、加速度、向心力、向心加速度等概念有较好的理解,掌握了自由落体、抛体和匀速圆周运动的运动学规律[3],理解了牛顿运动定律的内容,具备运用首要教学原理进行教学设计的可行性。

(2)通过“行星的运动”一节的学习,学生掌握了行星运动的规律,是能接受把行星的运动近似为圆周运动的。

(二)技能基础

(1)学生通过对前几章的学习,能够运用牛顿运动定律熟练解决动力学问题。

(2)学生的抽象逻辑思维能力还处于初级发展阶段,学生迁移运用能力有限,需要教师适当引导。

三、教学目标

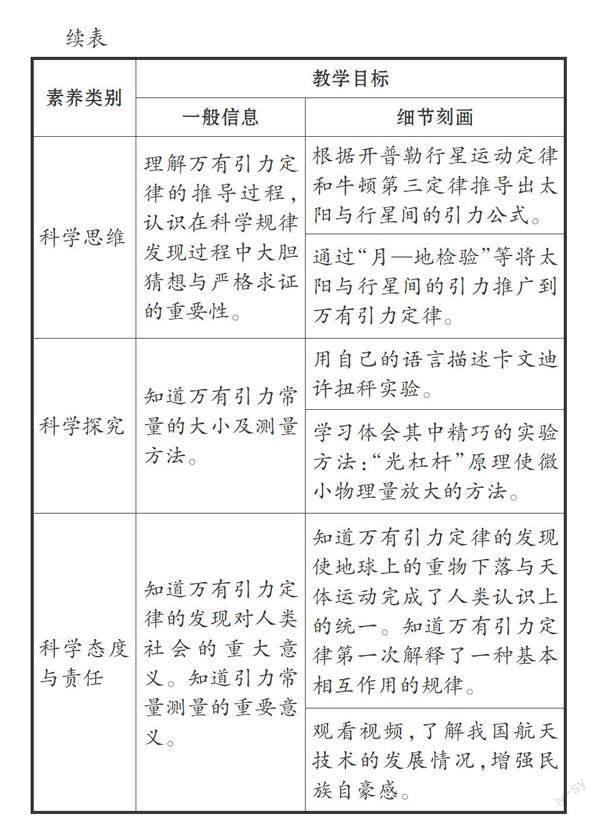

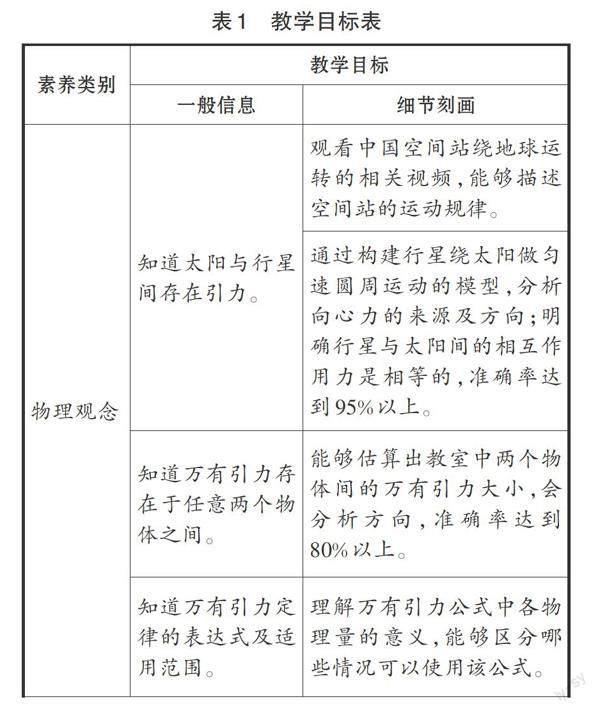

根据首要教学原理及波纹环状教学设计模式,在明确要解决的问题的基础上,将要学习的知识划分为两种水平:一般信息和细节刻画。其中一般信息是概略性的、包容性的,而细节刻画则是限定的、具体的。本教学设计特制订如表1所示的教学目标,将教学目标的一般抽象性信息描述具体化,且和素养目标一一对应,既目的明确,又具体可行。

四、教学重难点

教学重点:

1.太阳与行星间引力的大小及方向。

2.月—地检验。

3.万有引力定律的内容及表达式。

教学难点:

1.万有引力定律的推导过程。

2.对万有引力定律的理解。

五、教学方法

讲授法、讨论法、合作探究法等。

六、适配教学策略

对教学内容进行分类后,需要明确要解决的问题,再设计层层递进的问题引导学生解决问题,掌握问题中包含的隐藏技能,形成任务序列。进行科学探究,让学生经历完整的探究过程,提高学生自主学习、交流合作的能力,让学生理解万有引力定律的生成过程,掌握万有引力定律及其简单应用,形成科学思维习惯,培养和发展学生的科学探究能力和解决实际问题的能力。

首要教学原理指导下的教学,如果放任学生“自由”学习,理解知识,会降低学习效率。为此,需要运用同伴互动教学策略,根据“异质化”原则,搭配学困生和优等生,一方面,优等生帮助学困生提高学习成绩,另一方面,学困生反帮优等生巩固知识、增强社会责任感。安排小组人数时,一般以每个小组6人为佳,人数过多易导致秩序混乱,无法形成统一意见,人数过少则无法保证讨论效果。通过小组活动构建学习共同体,可以有效引导学生积极参与课堂活动。

七、教学媒体

多媒体,视频,动画,PPT课件,卡文迪许实验演示器。

八、教学设计思路

九、教学过程

(一)聚焦问题解决

[教师活动]播放我国空间站绕地球运转的相关视频,提出问题:空间站为什么能够绕地球运转而不会飞离地球?

[学生活动]观看视频,了解我国航天技术的发展情况,思考教师提出的问题。

[设计意图]激发学生的学习兴趣,培养学生的科学态度与责任素养,增强学生的民族自豪感。

(二)激活旧知

[教师活动]构建行星绕太阳做匀速圆周运动的模型,引导学生观察。

提问:通过上节课的分析,我们已经知道了行星的运动规律,在中学阶段可以按圆轨道处理,也知道了物体做匀速圆周运动的特点与条件,那么:

(1)行星绕太阳做圆周运动却不飞离太阳的原因是什么?

(2)如果把行星绕太阳的运动看作是匀速圆周运动,行星与太阳间的引力方向是怎么样的?引力的大小与哪些因素有关?

(3)想要推导出太阳与行星间的引力规律,可以利用哪些已经学过的知识?

[学生活动]阅读讨论,回顾物理学史,了解不同物理学家关于行星受力的观点,初步形成引力规律探究的有关思路。分组展示,通过开普勒行星运动定律和牛顿第三定律得到太阳与行星间引力的影响因素。

[设计意图]让学生更好地体会牛顿的思维过程,同时将前后知识迁移,内化为自己的科学探究能力。

(三)示证新知

[教师活动]采用“分步走”教学策略,设置问题串:

(1)太阳与行星间的引力遵循什么规律?

(2)表达式中的[G]是比例系数,[F]表示太阳与行星之间的引力,由于太阳和行星之间存在引力所以行星不能飞离太阳。请大家继续思考,是什么力使得月球环绕地球运动?假设地球对月球的作用力与太阳对行星的引力是同一种性质的力,其表达式是怎样的?

(3)月球在这个力作用下做什么运动?其向心加速度表达式是怎么样的?

(4)假设地球对地面上的苹果的作用力也是同一种性质的力,其表达式是怎样的?

(5)苹果在这个力的作用下做什么运动?其加速度表达式是怎么样的?

(6)创设情境:在牛顿那个时代,重力加速度[g]、月球与地球的球心间距[r]、月球的公转周期[T]都能较精确地测定,已知[g=9.8 m/s2],[r=3.8×108 m],[T=27.3]天,月球轨道半径[r]约为地球半径[R]的60倍,那么[a月]与[a苹]之比如何?

(7)既然太阳与行星之间、地球与月球之间、地球与苹果之间的引力都遵循与物体的质量乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比的规律,那么,我们可以更加大胆地猜想:是不是任意两个物体之间都存在这样的力?该如何证明我们的观点?

(8)万有引力定律是怎样反映物体之间的相互作用规律的?

(9)万有引力定律怎样用数学表达式来描述?请说明每个符号代表的物理意义。

(10)万有引力定律公式的适用条件是什么?

(11)你认为万有引力定律的发现对人们的生产生活、科学发展等有什么重要的意义?

(12)引力常量的测定有何实际意义?

[学生活动]观察苹果落地,思考问题(1)(2)(3)(4)并回答;通过“思考与讨论”中的数据,分组探究(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11),经过计算后展示;观看视频,了解卡文迪许实验装置、实验原理,回答问题(12),并体会实验的精妙。

[设计意图]引导学生认识在科学规律发现过程中大胆猜想与严格求证的重要性,培养学生的科学探究能力。让学生了解物理学史,领略物理实验的魅力,明确物理实验对科学发展的重要作用。

(四)应用新知

[教师活动]引导学生解答问题:空间站为什么能够绕地球运转而不会飞离地球?

[学生活动]分组讨论并展示,列举生活中万有引力存在的证明。

[设计意图]让学生在解决问题的过程中获得学习的成就感,在展示的过程中加深对所学知识的理解,提高学生的表达能力。

(五)融会贯通

[教师活动]展示相关习题,引导学生分析:太阳质量约为月球质量的[2.7×107]倍,太阳与地球间的距离大约是月球与地球间距离的[3.9×102]倍,并比较太阳和月球对地球引力的大小关系。

联系生活实际:估算你和同桌间万有引力的大小,分析:任意两名同学间都存在万有引力,但是却没有吸在一起,这是为什么?

[学生活动]小组探究、解决问题。

[设计意图]帮助学生巩固知识,深化理解,建立物理与生活的联系。

(六)课堂小结

组织引导学生从不同的角度对本节课进行总结:问题类型以“课堂上可以学到哪些有价值的内容?”“求解答案时,会问自己已知条件、结论吗?”等思考性、引导性问题为主,帮助学生拓展思维广度和深度[4]。为此,制订如表3、表4所示的评价方式。

十、板书设计

十一、教学反思

教学时,教师基于首要教学原理,利用波纹环状教学设计模式,明确要解决的问题:地球为什么环绕太阳运动?从而设计出问题序列,引导学生一步步深入探究运动模型的受力特点;聚焦匀速圆周运动向心力的来源、开普勒行星运动定律、牛顿运动定律等;适配小组合作探究的教学策略。最终确定了本文的教学设计,合理安排教学评价,发挥学生的主体性,引导学生提出问题、自主探究。通过新旧知识迁移引导学生动手推导,通过“月—地检验”创设情境,让学生在积极参与、乐于思考的学习情境中形成物理思维,培养科学态度与责任素养。让学生在教师的引导下解决认知冲突,运用已有知识,通过分析、推理得出万有引力定律,理解万有引力定律。经历科学探究过程,不仅巩固了原有知识,更形成了物理思维,体会科学成果的来之不易。另外,物理学是一门以实验为基础的科学,本节课通过卡文迪许演示视频,让学生看到了物理实验的魅力,体会物理实验在人类发展中的重要作用。回顾导入视频,引导学生将物理知识与现实生活联系起来,让学生体会物理学科和我国科技发展的紧密联系,培养学生学好物理、为国出力的爱国思想。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 梅里尔.首要教学原理[M].盛群力,钟丽佳,译.福州:福建教育出版社,2016:251-252.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准:2017年版2020年修订[S].北京:人民教育出版社,2020:15-16.

[3] 孔祥艷,李琳.基于学习进阶的“万有引力与宇宙航行”单元教学设计[J].中学物理,2020,38(21):12-16.

[4] 何立娟.首要教学原理视角下的高中物理教学设计与实践[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2019.

(责任编辑 易志毅)