地理信息技术应用课程的探索与实施

2023-05-30史煜瑾

史煜瑾

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》指出,信息技术的应用和发展是教学改革的助推器,借助大数据、人工智能、“互联网+”等信息技术的学习,是面向未来的学习方式之一,为学生提供自主、合作、探究学习的开放空间,促进地理学习的拓展和深入。《义务教育地理课程标准(2022年版)》也指出,要将现代信息技术与地理教学充分融合。要想有效地利用信息技术支持学生的学习,除了运用常规信息化教学手段外,教师还应加强对地理信息技术课堂应用和普及的研究。这对提升地理教学效果具有重要意义。可见,地理信息技术应用课程的开设也势在必行。

一、地理信息技术应用课程开设条件已渐趋成熟

(一)我国地理信息技术发展突飞猛进

地理信息技术作为地理学的前沿分支学科,为古老的地理学注入了新的活力。我国地理信息技术发展日新月异,自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统,以及遥感技术、地理空间数据分析技术等为我国的国家安全和经济社会发展提供了重要保障。

技术的发展和人才的培养,需要优质教育的有力支持。近20年来,地理信息技术在中学教材中从无到有,再到被提出更高要求,反映出地理信息技术进入中学课堂呈现出常态化发展趋势。作为一线教育工作者,教师应充分认识到教育要符合时代发展趋势,所以尝试开发地理信息技术应用课程,希望能够帮助学生了解地理信息科學原理知识,初步掌握地理信息技能及其应用,完善对地理学科的认识。同时,此课程对学生的影响不仅仅体现在当下,更着眼于未来:一方面,与中学地理学习相辅相成,有助于发展学生的地理核心素养;另一方面,为学生大学的专业选择和学习埋好种子,打下基础,让未来职业发展有更多的可能性。

(二)地理课程标准不断明确和强化地理信息技术应用内容

从2003年起,地理信息技术的应用作为一个独立模块成为高中地理选修课程之一。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》指出,地理信息技术的应用体现在两个层面:一是在必修课程地理1、地理2中,“探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用”和“探究有关人文地理问题,了解地理信息技术应用”,可见课程标准把地理信息技术应用作为高中自然地理和人文地理学习与实践的重要方式,以地理核心素养为指引,强化地理信息技术应用与教材基本知识的融合;二是作为选修课程,课程标准要求学生认识地理信息技术科学与社会各方面的密切联系,了解地理信息技术的基本知识与原理,发展学生的地理核心素养与数字化生存能力。

(三)学界对地理信息技术应用类课程的尝试研究

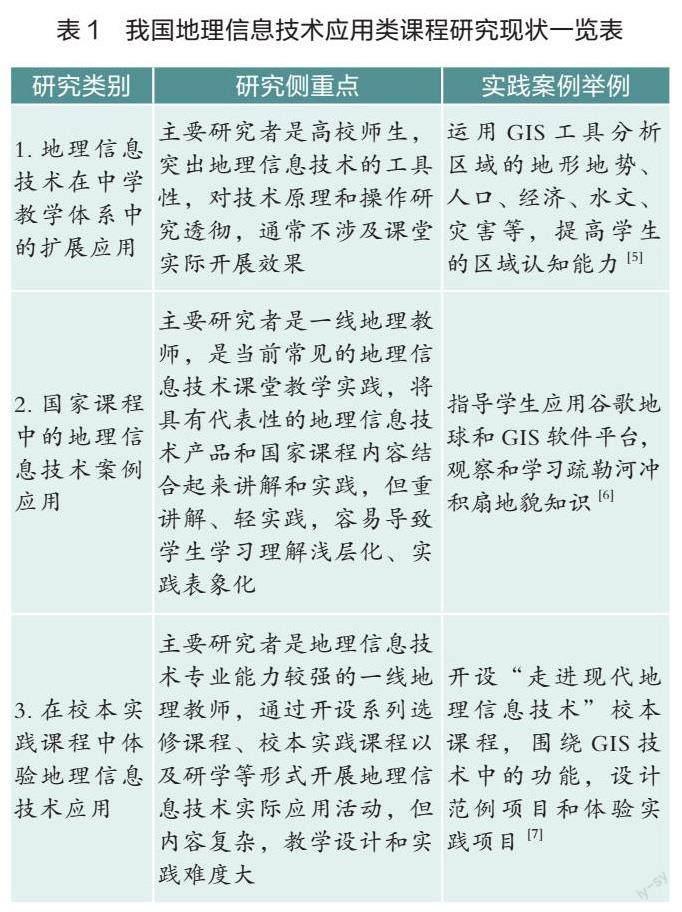

现阶段,部分国家会在中学进行地理信息技术教学的初级应用尝试,如澳大利亚、加拿大、奥地利、土耳其等国家会组织学生借助地理信息技术,开展野外考察、地理信息收集、地理信息数据绘图等活动。可以看出这些国家的地理信息技术课程开设定位是“尝试应用”。目前,我国的地理信息技术应用课程更多的是一种知识性教学,即将地理信息技术作为一种知识来介绍,让学生从教科书和教师的案例讲解中获得基本概念认识。我国的地理信息技术应用教学实践和研究现状如表1所示。

笔者对已有文献进行整理和分析,认为第一类研究可作为地理信息技术方面的操作指南,尤其是对技术操作尚不熟练的教师来说是有效的参考;第二类研究中涉及的教学实践符合课程标准必修课程地理1、地理2中对地理信息技术应用的内容要求,可在国家课程教学实践中精选案例融入常规教学内容;第三类研究存在较大的难度,因为课程的开展和实施对学校的软硬件设施、教师地理信息技术应用能力、学生的层次水平要求较高。不过,第三类课程研究实践符合课程标准中独立选修课的内容要求,是地理信息技术真正走入中学课堂,让学生深入理解并深度体验应用的有效方式,也是笔者进行实践尝试的类型。

(四)学校软硬件设施的逐步完善

事实上,我国多年以来地理信息技术课程开设困境主要体现在师资、教学理念与教育机制等方面。目前,很多学校达到了该课程开设所需的场地和教学设备等硬件的要求。而且,随着越来越多的高校毕业生进入中学教育系统,教师的地理信息专业素养越来越高,他们不断学习现代信息技术、加强教学研讨,师资问题有所缓解。随着教育教学改革的深化推进,以生为本、重视实践应用的理念,让更多应用类、实践类的课程走进中学校园。

二、构建以实践促理论、删繁化简的课程整体框架

基于文献研究和笔者自身经验,地理信息技术应用课程在中学阶段先行,存在课程本身难度大的问题,体现在知识新、体系大、入门难、操作繁等方面。此课程内容、特点决定了一线教师既不能照搬大学的课程体系,也不能守旧遵循中学常规的教学模式,要在教学目标、教学内容、教学方式、教学评价等方面有基于实践的创新。事实上,经过多次尝试,笔者摸索出一套初步适用于本校学生的课程整体框架,其核心理念是“两弱两强”,即理论概念弱化、难点具体化/简化,实践应用强化、重点突出强化。

(一)依据学生能力及兴趣设定教学目标

确定教学目标时,教师要充分关注学情。本课程在高一、高二年级均可开设,但要根据学生学习能力和接受水平调整难度,同时采取多样化的教学方式让学生保持学习兴趣和实践热情。通过前期调研,结合学生兴趣及操作可行性分析,笔者设置了三方面的教学目标 :(1)借助上机操作,实现理论学习和实践的结合,帮助学生初步掌握地理信息数据获取能力和地理信息技术分析能力,让学生能够在学习、生活中运用地理信息技术解决问题;(2)运用任务驱动教学法、小组合作学习法、探究学习法等,帮助学生学习并掌握专题地图制作、地理要素分析等基本地理信息技能;(3)开展项目式学习等实践、交流活动,培养学生的地理核心素养,增强国家领土主权意识、主人翁意识、爱国主义情怀和民族自豪感。

(二)教学内容设计详略得当、重点突出

课程标准中的内容主要分为四部分:地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、全球卫星导航系统(GNSS)、数字化生存。实际上,它是地理信息技术的三个核心内容,即地理信息系统、遥感、全球卫星导航系统(3S),及其应用。

由于笔者开设的是校本课程,每周有2课时,整体课时(一学期共约30课时)较为充裕。在设计教学内容时,笔者尽量做到知识体系的完整性,在涵盖课程标准内容要求的基础上突出教学重点内容。同时,对教学内容进行分类,并根据其特点采取不同的教学策略。具体教学内容及策略设计如表2所示。

(三)教学评价方式立体化、多样化

课程评价以过程性评价为主,包括参与度、课堂活动完成情况、考勤、纪律等。期末考核为小组成果展示,由教师评价、自我评价和学生互评共同形成期末评价。

因为本课程实施难度较大,实践活动较多,部分学生会在学习中遇到挑战,所以教师不以绝对成绩或者完成度作为考核标准,而是更加注重过程性评价,即学生的收获与提升、探究意识和合作能力的提升。这样较为人性化的评价标准有助于学生在实践活动中不受束缚,消除畏难情绪,勇于尝试。

三、落实以实践应用促核心素养、层层递进的课程实施活动

课程实施要由易到难、由发现到探索,学生地理核心素养提升贯穿教学全过程。本课程实施大致分为四个阶段,分别是前期准备阶段、理论知识学习阶段、上机操作阶段、专题实践阶段。

(一)前期调研应加强学情分析

前期调研是课程开设的准备阶段,一方面包括课程准备工作,比如教学场地确认、分析硬件设备到位情况、对学校及周边实践活动机会进行调查摸底等;另一方面,进行学情了解,可通过问卷、访谈等形式,掌握学生对地理信息技术的认识情况、兴趣点等,让课程案例准备、实践活动开展更为精准。

(二)理论知识学习需结合生活体验讲授

理论知识学习阶段包括核心概念(地理信息、投影)讲解、地理信息技术发展介绍、现代化技术综合应用分析。这部分内容虽说是理论知识学习,但教师在具体讲解过程中要加入和生活相关的实践操作或者视频解说环节,如手机App使用解读、各类地图对比阅读、我国地理信息技术发展史等。通过理论知识的学习,学生能够更好地从技术发展及应用视角理解人类科学技术发展史也是在不断追求可持续发展理念以及和自然和谐共处的过程,提升对人地协调观的理解。

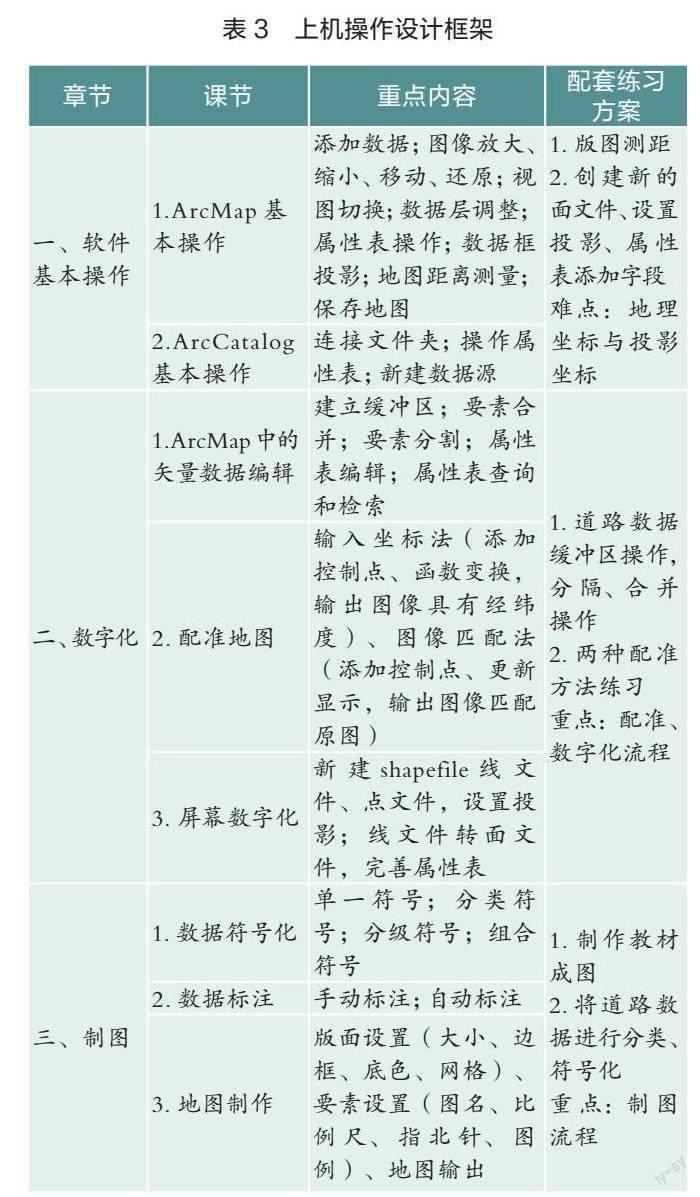

(三)上机操作要目标突出、指令明确

上机操作阶段以地理信息专业软件ArcGIS为主要平台,引导学生熟悉软件基本操作。在这一阶段,课程教学重难点较多,需要学生花费大量的时间消化吸收,它对后续的应用实践环节产生较大的影响。因此,教师教学时要慢且细,如目标要少而精,教学指令要尽可能简化且明确,减少学生的信息处理量,避免学生出现迷茫感,从而聚焦上机操作,提高学习效果。

这一环节中,教师可以采取示范操作、提供过程提示文档、学生小组合作相结合的方式,从多角度指导学生高质量地完成上机操作。同时,教学案例应尽可能选取学生熟悉的、有现实感的内容,如北京市的道路数据、中国的省份数据、中国气候类型分布数据,这样有助于学生将抽象的地理信息数据和实际生活环境相结合,形成地理数据的空间感知,累积使用经验,强化区域认知能力。上机操作设计框架如表3所示。

(四)专题实践可融合项目式学习

专题实践阶段,教师要结合学生兴趣、生活经历,配合中学地理学习内容,提供选题,由学生自主完成或者小组合作完成。笔者在专题实践部分共设计了10个专题,内容主要涉及中国地图的进阶操作、专题地图的绘制、个性化地理要素的呈现、三维地图设计、实际地理问题的解决和处理(见表4)。其中,前7个专题以上机实践为主,辅以学科融合和统计数据收集活动;专题8结合常规地理教学案例开展;专题9、10是地理项目式学习中对地理信息技术的应用。

专题实践活动尤其是解决实际问题活动,能够极大地提高学生的地理实践力和综合思维。学生可根据个人兴趣,结合擅长的技术能力,自主选择区域和时间,不局限于课堂,以小组活动形式完成实践专题。在这一过程中,学生要自主设计实践方向,合理分工,明确成果内容,进行成果汇报。在学生遇到数据收集、操作方向、技术难点、实践调查等难题时,教师可提供建议,进行方向性引导,但绝不能亲自操作帮助学生解决问题。这样,在学生完成专题实践活动后,他们也完整地体验了一次解决问题的思维活动和实践活动,有效提升了综合思维能力和地理实践力。

四、课程成果指向项目式学习体验和地理核心素养提升

地理信息技术应用课程为学生提供了一个发展的平台,让很多对地理感兴趣、对信息技术感兴趣、对实践感兴趣的学生有了提升综合实践能力的机会,也为学科实践活动、项目式学习的开展输送了技术力量。

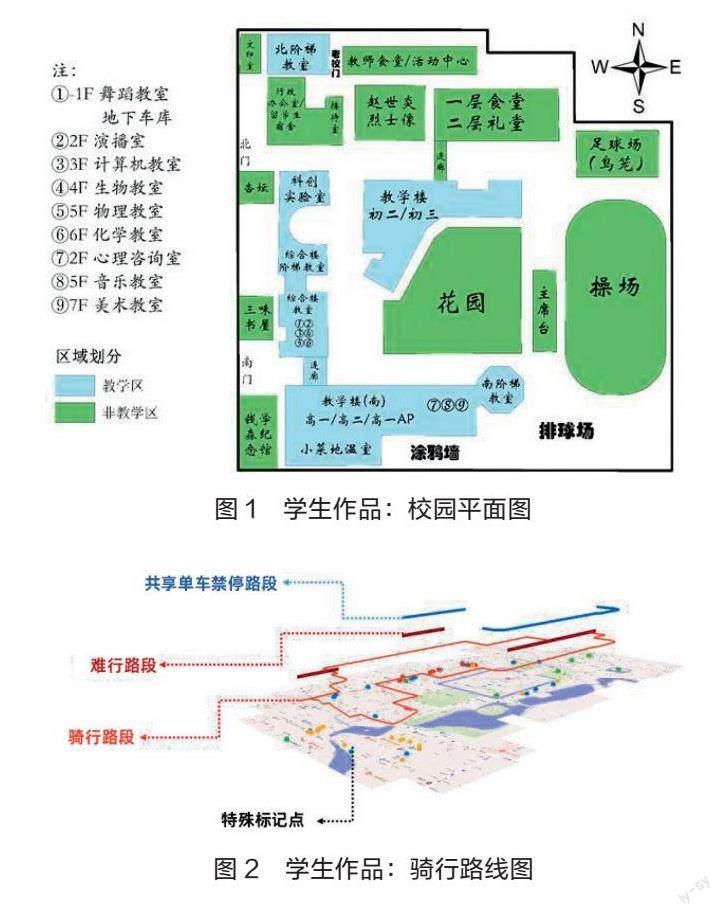

以地理项目式学习为例,当想要解决一个真实的地理问题时,学生借助地理信息技术进行项目调研会更加便利。比如,在“北京城区特色骑行路线设计”项目中,学生进行实地调研和骑行路线勘测时,借助电子地图和手机定位功能,能够快速有效地记录辅助要素和骑行线路的空间分布特征。

呈现项目式学习产品时,也需要地理信息技術的帮助。比如,在“新生宝典”项目中,新生校园导览图就是基于地理信息技术的专题地图进行呈现的(如图1)。又如,“北京城区特色骑行路线设计”项目中的骑行路线展示、要素查询展示、分层立体展示,也是基于地理信息软件的功能应用,由学生绘制而成的(如图2)。可见,地理信息技术为学生提供了一种深度探索、精彩呈现的重要方式。

在课程尾声,每个学生都有独立制作的专题地图,每个小组都有实践成果。学生强化了对地理要素空间分布的基本分析能力,能够理解诸多地理要素间的空间关联,并初步建立了综合看待地理环境的视角,区域认知、综合思维、地理实践力等地理核心素养得到提升。

当然,笔者在尝试开设地理信息技术应用课程的过程中也存在不足,未来会不断调整改进,如进一步丰富完善地理信息数据和案例资源库,设计实践活动时兼顾真实性和趣味性,实现学生实践活动管理的高效化和规范化等。

注:本文系国家新闻出版署出版融合发展(人教社)重点实验室、人民教育出版社人教数字教育研究院 2021 年度重点课题“基于 Web 二三维地理信息技术的地理学科工具与数字教材的融合研究”(课题编号:RJA0121002)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准:2017年版2020年修订[S].北京:人民教育出版社,2020:37.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准:2022年版[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3.

[3] 华守汶,潘家棋,陈晔.“地理信息技术应用”选修模块课程标准变化及教师应对措施[J].中学地理教学参考,2020(24):8-11.

[4] ANDREW J M, ALI D, JOSEPH J K. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools[M]. Dordrecht: Springer,2011:13,27,37,271.

[5] 汪玲.GIS在高中生區域认知能力培养中的应用研究——以区域要素分析为例[D]. 南充:西华师范大学,2021.

[6] 周义钦.沪版新教材应用GIS助推地理实践力的案例研究——以“利用三维GIS观察典型地貌形态”的实践活动为例[J].地理教学,2021(4):42-44.

[7] 曹骏骅.“走进现代地理信息技术”课程开发与实施[J].江苏教育,2020(67):57-58.

[8] 马旭丹.GIS辅助地理研究性学习探究[D].上海:华东师范大学,2009.

[9]王民:普通高中课程标准实验教科书 地理 选修7 地理信息技术应用[M].北京:中国地理出版社,2008:1.

(作者系北京师范大学附属中学教师,中小学一级教师)

责任编辑:孙建辉