“以终为始,评价先行”的高中数学课堂教学实践研究

2023-05-30李俊张祖兰

李俊 张祖兰

[摘 要]基于“教、学、评一致性”原则设计教学活动、学习任务、评价任务,让评价始终贯穿各教学环节,可以有效诊断教学问题,促进教学生成,激励学生保持学习的动力,促进教师和学生的共同发展。文章以“圆的标准方程”的教学为例,为核心素养导向下的“教、学、评”深度融合的高中数学课堂教学提供实践参考。

[关键词]教、学、评一致性;教学评价;圆的标准方程

[中图分类号] G633.6 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)03-0029-06

评价能帮助教师实时掌握学生的学习情况,是教师对后续教学做出调整的依据;评价能帮助学生及时发现学习中存在的问题,为学生改进学习提供方向。评价作为促进教与学的要素应贯穿在整个教学过程中。

传统的教学设计主要是依据教材和教师教学经验来设计教学过程,一般模式是“制订目标→组织教学→实施评价”,将完成课程标准既定的教学内容当作目标,以教学结束后的终结性检测(如课后测验或考试)为评价依据。这样的做法存在两大弊端:第一,教学活动开展之前,教师并不清楚目标达成的标志是什么,也不清楚学生已有的学习经验和目标之间的距离,使得评价的诊断作用得不到发挥。第二,在教学过程中,教师无从判断教学效果和学生掌握知识的情况,课堂变成教师传授知识和完成教学任务的工具,学生的课堂主体性得不到突显,违背了“教学应为学生服务”的本质。这样的教学设计往往因缺乏目标导向、评价反馈、教学改进而使得课堂低效或无效。因此,传统的教学设计方式面临变革的迫切要求。

美国课程研究专家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格在《追求理解的教学设计》一书中提出了针对性的设计方法——“逆向设计”。这种教学设计从学习结果开始逆向思考,共分为三个阶段:第一阶段,确定预期结果;第二阶段,确定达到预期结果的证据;第三阶段,设计教学活动。这种教学设计的特征是:教师在思考如何开展教学活动之前,先思考通过教学要达到怎样的目标,哪些证据能够表明学生的学习达到了目标,在教学活动设计之前就确定好要达到的目标和证据,把评价设计提到教学活动设计的前面,使评价嵌入教学过程中,成为诊断和驱动教学的工具。这样一来,教师可先通过评价活动诊断学生的已有学习经验和目标之间的距离,再安排相应的教学活动,让教学成为发现证据、接近目标的过程,使教学的指向性更明确。教师在教学中可以根據所发现的证据判断学生的知识掌握情况,进而检验自身的教学效果,并做出调整。学生能及时发现、反思学习中的问题,从而改进自己的学习方法。如此,评价不再是教学结束后的终结性检测,而是在“教学—评价—改进—教学”反复循环的过程中不断促进目标的达成。这种“以终为始,评价先行”的逆向教学设计,能让教师基于课程标准,明确学生要“到哪里去”,通过评价诊断目前学生“在哪里”,思考设计怎样的教学活动才能让学生“到那里”,再通过评价证据判断学生是否已经“到那里”。不断地对预设与目标进行回望,可促进教师对教学活动的有效设计和思考。“以终为始,评价先行”的教学理念符合教育评价改革的时代要求,有利于我们落实立德树人的课程目标。

一、教学设计思路

如何在教学过程中秉承并落实“以终为始,评价先行”的教学理念?如何基于教学评价来精准设计教学?如何在教学中进行全面系统的教学评估?这些都是广大一线教师关心的话题,也是教学设计的关键点。接下来,笔者将分享“以终为始,评价先行”教学设计思路。

教师的教、学生的学以及对教与学的评价均基于明确的教学目标,三者之间具有紧密的关联性。课前,教师应先根据预设目标构思教学评价框架,再基于“教、学、评一致性”原则围绕目标设计并实施精准教学,科学地进行教学评价,引导学生高效学习。

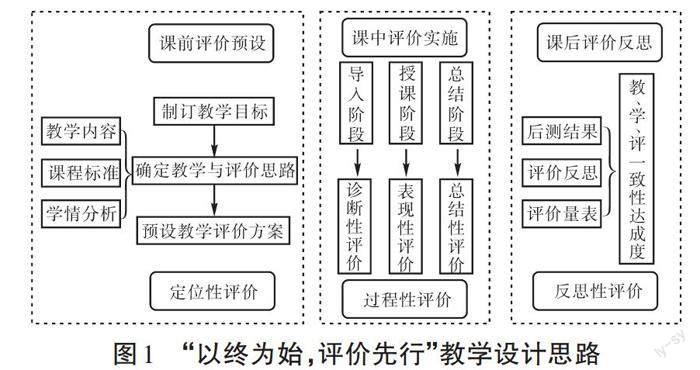

首先,预设课前评价,实施定位性评价。制订教学目标,在此基础上根据课程标准、教学内容和学情分析,确定教学与评价思路,进行教学评价方案的预设,利用评价引导教学、监测教学。其次,课中实施过程性评价。通过课堂导入进行诊断性评价,明晰学生的知识储备情况;及时对学生的课堂表现进行评价,根据评价结果调整教学环节,总结教学成果与不足,并持续跟进。最后,基于后测结果、评价反思和评价量表等对“教、学、评一致性”的达成度进行诊断。具体教学设计思路如图1所示。

下面笔者以“圆的标准方程”教学为例,探索并分析高中数学课堂中的评价先行教学策略,以期达成精准评价,实现课程目标,落实立德树人。

二、教学实践过程

(一)课前评价预设

1.制订教学目标

“圆的标准方程”是人教版教材选择性必修第一册第二章的内容。笔者根据《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称课程标准)将本课的教学目标设定为:能根据圆的定义确定圆的几何要素,并利用坐标法探索及推导出圆的标准方程; 能根据圆的方程,研究圆的相关几何性质; 能用曲线方程解决数学问题以及实际问题。

在初中阶段,学生学习了圆的概念与基本性质,知道了直线与圆有三种位置关系。在高中阶段,学生需要运用数形结合思想,从解析几何的角度继续研究圆的方程以及直线与圆的位置关系等问题。研究方法发生了明显的改变,从纯粹的平面几何研究变成了运用解析几何的思想进行探究,即将曲线图形放入平面直角坐标系中,运用有序数对刻画曲线中的点,进而建立其曲线方程,再运用代数的符号运算将曲线图形的空间元素以及元素间的关系表达出来;通过曲线方程定量研究曲线的性质,对曲线进行“运算”,找出运算结果背后蕴含的几何特征。但解析几何的研究方法对学生而言比较抽象,因此多数学生会感到比较困难。下面根据数学学科核心素养发展水平要求和学业质量水平要求,制订“圆的标准方程”的教学目标。

目标1:能够类比直线方程的建立过程推导出圆的标准方程,培养逻辑推理、数学建模等核心素养。

目标达成的标志:学生能够将圆的定义转化成直角坐标系中圆上点的坐标应满足的关系式,并推导出圆的标准方程。

目标2:能够灵活分析题意,求解出圆的标准方程,发展数学运算素养。

目标达成的标志:学生能灵活地选用直接法、待定系数法、几何法等方法求出圆的标准方程。

目标3:能利用圆的方程研究圆的几何性质,提升应用代数的方法解决几何问题的能力,发展数学建模素养。

目标达成的标志:学生会利用圆的标准方程研究点与圆的位置关系,并能借助圆的标准方程解决实际问题。

2.确定教学与评价思路

通过上述对教材、课程标准以及学情的分析,我们已经确定了课时目标以及评价的依据,接着需从目标出发,创设合适的学习情境,提出课时学习核心问题,发布课时关键任务,并通过一系列的学习活动帮助学生解决问题,同时跟踪检测课时目标的达成情况,及将检测效果作用于教学环节,实现“以终为始”的良性教学循环。

3.预设教学评价方案

(1)导入阶段

学生学习任务1:以问题情境为学习出发点,通过对问题的深度思考,感悟学习圆的标准方程的必要性。

教师教学评价方案预设1:让学生采用小组合作探究的方式进行讨论,各小组代表上台展示解决实际情境问题的方法,教师对学生的表现给予肯定和鼓励。

(2)授课阶段

学生学习任务2:回顾研究直线方程的过程,类比研究圆的标准方程。

教师教学评价方案预设2:让学生归纳研究解析几何问题的路径和方法,通过提问启发其他学生补充、评议。

学生学习任务3:从圆的定义中找到唯一确定圆的几何要素,通过坐标法将几何关系转化为代数方程,并化简推导出圆的标准方程。

教师教学评价方案预设3:让学生板书分享圆的标准方程的推导过程,教师对学生书写的规范性进行点评,给予激励性评价,让学生保持学习的动力。

学生学习任务4:分析圆的定义与标准方程的关键点,明确求解圆的标准方程的关键是求出圆心和半径。

教师教学评价方案预设4:投影学生的计算结果,引发讨论,基于计算结果收集证据,以学生作为评价主体完成对圆的标准方程学习的评价任务。

学生学习任务5:从判断特殊点与圆的位置关系入手,推广到判断平面内任意一点与圆的位置关系,学会用“由特殊到一般”的思想研究数学对象。

教师教学评价方案预设5:让学生及时总结,积极思考与推广,感悟数学思想方法,教师给予适当的点拨。

学生学习任务6:学以致用,将所学知识用来解决新课导入环节中提出的实际问题,首尾呼应,让学生感受到学习数学是有用的。

教师教学评价方案预设6:让学生自主完成学习任务,教师观察学生是否具备数学建模的思想。

(3)总结阶段

学生学习任务7:学生自发主动地总结、分享课程学习的收获与不足,完成自我评价与反思。

教师教学评价方案预设7:通过师生交流、提问等方式,对学生在本节课中的学习表现进行总结性评价。

(二)课中评价实施

1.导入阶段

学生学习任务1:体验生活中的圆,发现圆的美。

【创设情境】圆与我们的生活息息相关。有一种中式美学叫中国圆,如苏州园林的月洞门,巧思妙境,令人陶醉;北京天坛的皇穹宇也融入了众多圆形设计,宏伟大气,非常壮观;号称中国第一圆楼的客家土楼花萼楼美得像一朵花。在这些建筑中我们都能发现圆的美。

學生行为表现1:赏析 “中国圆”古建筑,激发民族文化认同感,增强民族自信、文化自信,提升学习动力。

教师评价观测点1:在教学中渗透美育,观察学生是否会用数学的眼光去发现、欣赏生活中的美。

问题1:日常生活中圆的应用十分广泛,如一条通车隧道,在隧道口我们会发现一个限高的标志。那么这个限高的数据是如何得到的?如何从数学的角度给出合理的解释呢?

【小组探究】如图2所示,已知隧道的截面是半径为5米的半圆,车辆只能在道路中间线的右侧行驶。一辆宽为3米、高为4.3米的货车能不能驶入这条隧道?

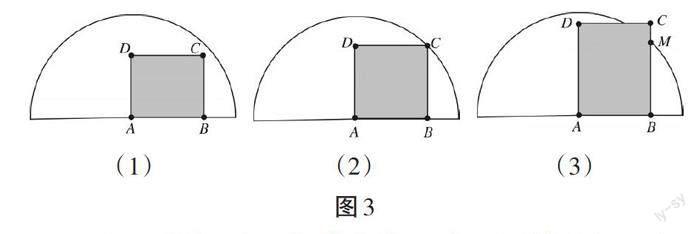

学生行为表现2:积极参与小组互动,热烈讨论,得到三种可能,并抽象出如图3所示的数学模型,提出不同解决方案。

生1:我们可以构造直角三角形,利用勾股定理求出AC的长度,发现AC的长度比半径大,因此货车不能驶入隧道。

生2:我们可以尝试用圆的方程来进行研究。如果用方程表示圆,并知道点[C]的坐标,那么只需判断点[C]是在圆的内部还是外部即可知道货车能不能驶入这条隧道。

教师评价观测点2:通过提问、补充、自评、互评等方式,鼓励学生从数学的角度观察世界,解构问题,并进行数学建模,自然过渡到本节课所要学习的内容。

2. 授课阶段

学生学习任务2:回顾直线方程的建立过程,确定建立圆的方程的研究思路。

问题2:直线方程是如何建立的?

追问1:如何通过直线的几何要素构建代数方程?

追问2:如何类比直线方程的建立过程建立圆的方程?

追问3:圆的几何要素是什么?

学生行为表现3:通过回忆直线方程的推导过程,类比研究圆的方程。由于圆的几何要素——圆心和半径较易确定,因此研究过程比较顺畅。

教师评价观测点3:观测学生能否迁移直线方程的学习经验,类比推导圆的标准方程。

【数学史】圆的定义是平面内到定点的距离等于定长的点的集合。定点(圆心)确定圆的位置,定长(半径)确定圆的大小,因此确定一个圆的几何要素有两个:圆心和半径。这是希腊数学家欧几里得给出的定义,但早在两千多年前我国数学家墨子就用朴素简洁的语言刻画出了圆的本质:“圆,一中同长也。”这比欧几里得早了100年,说明中华民族不仅是一个有着五千年光辉灿烂文化的民族,还是一个有数学天赋的民族。

学生行为表现4:感受中华民族的数学成就,产生强烈的民族自豪感,提升文化自信。

教师评价观测点4:通过数学史进行史料育人,让学生了解中国古代灿烂辉煌的数学历史,激发学生学习数学的兴趣,并学习数学家勤奋钻研、勇于创新的优秀品质。

学生学习任务3:将几何问题代数化,推导圆的标准方程。

问题3:若圆心为A(a,b),半径为r,则圆上任意一点[M(x,y)]的坐标满足怎样的关系式?

学生行为表现5:如图4所示,在平面直角坐标系中,圆[A]的圆心[A]的坐标为(a,b),半径为[r],[M(x,y)]为圆A上的任意一点,圆[A]就是以下点的集合[P=MMA=r]。根据两点间的距离公式,点[M]的坐标[(x,y)]满足的条件可以表示为[(x-a)2+(y-b)2=r],两边平方,得到[(x-a)2+(y-b)2=r2]。

教师评价观测点5:留足时间给学生独立推导圆的标准方程,并鼓励学生上台分享展示。教师在旁观察、诊断学生的学习状态,帮助学生解决困难;关注学生将文字语言转化为数学语言的过程,诊断学生是否能调动学习经验进行类比探究,是否了解应用坐标法研究解析几何问题的基本步骤,是否积累基本活动经验,获得“四基”、提高“四能”;在学习过程中是否顺利发展数学抽象、逻辑推理等核心素养。

问题4:方程[(x-a)2+(y-b)2=r2]是否是圆的方程?

學生行为表现6:一开始不太理解为什么要学习这个概念,不理解数量关系与空间形式之间的一一对应关系的内在含义。通过思考之后发现,若点[M(x, y)]在圆[A]上,则点[M]的坐标满足方程[(x-a)2+(y-b)2=r2];反过来,若点[M]的坐标[(x ,y)]满足方程[(x-a)2+(y-b)2=r2],则点[M]与圆心[A]的距离为[r],即点[M]在圆[A]上。因此,方程[(x-a)2+(y-b)2=r2]可称为以[A(a ,b)]为圆心、半径为[r]的圆的标准方程。

教师评价观测点6:“曲线的方程”与“方程的曲线”概念比较抽象,学生不易理解。教师可通过提问、追问等方式了解学生的理解程度。让学生通过对问题4的思考与分析,明确解析几何中圆与方程之间的一一对应关系,理解正是因为有了空间形式与数量关系的这种一一对应,才可以利用方程来表示曲线,对曲线进行“运算”,以及建立方程的几何直观表达,把方程“形象化”。

学生学习任务4:明确圆的标准方程的结构特征,并进行求解运算。

练习1:根据圆的标准方程写出圆心和半径。

[①(x-3)2+(y-4)2=4;]

[②(x+3)2+(y-1)2=2]。

变式:[(3x-2)2+(3y-6)2=27。]

练习2:求满足下列条件的圆的标准方程。

①圆心为A(2,-3),半径为5;②圆心为A(2,-3),且过点(1,-1)。

练习3:求过点A(-1,0),B(3,0),C(0,-3)的圆的标准方程。

学生行为表现7:对于练习1和练习2,学生能快速准确地回答。由于变式中的圆的方程为非标准形式,部分学生在判断圆心和半径时存在一定的困难。

教师评价观测点7:观察学生是否掌握圆的标准方程的代数结构并能根据方程快速判断圆心和半径,反过来已知圆心和半径能否熟练求出圆的标准方程。教师在学生出现错误时及时纠正。

学生行为表现8:对于练习3,学生能熟练运用待定系数法求圆的标准方程,但对三元二次方程组的求解感到困难,较少学生想到用几何法求圆的标准方程。

教师评价观测点8:观察学生能否根据题意灵活选择适合的方法求圆的标准方程。针对学生解三元二次方程存在的困难,教师详细板书运算过程,帮助学生突破运算难点,掌握运算方法,提升数学运算素养。让学生通过展示分享、交流互评,体会不同解法的优缺点,积累数学基本活动经验。

学生学习任务5:通过特殊到一般的思维模式学会判断点和圆的位置关系。

练习4:[△ABC]的三个顶点分别是[A(5 ,1)],B(7,-3),[C(2 ,8)],求△[ABC]的外接圆的标准方程,并判断点M1(-1,-7),M2(6,-5)是否在这个圆上。

学生行为表现9:有了练习3的解题经验,学生解答练习4的过程比较顺利。学生已经学会用待定系数法和几何法求圆的标准方程,求解三元二次方程的能力也有所提高。对于判断特殊点是否在圆上,基本上所有学生都知道若点的坐标满足圆的方程,则说明该点在圆上,否则就不在圆上,或者通过计算点到圆心的距离是否等于半径来判断点是否在圆上。

教师评价观测点9:诊断学生是否已熟练掌握求圆的标准方程的常用方法,并观测学生是否会运用代数法或者几何法判断点和圆的位置关系。投影几位学生的解答过程让全班学生交流讨论,采用自评、互评、教师做答题规范指导的方式进行评价。

【小组探究】点[P(x0,y0)]与圆[C:(x-a)2+(y-b)2=r2]的位置关系(设[PC=d])。

学生行为表现10:比较容易发现点和圆的三种位置关系:点在圆外、点在圆上、点在圆内,并能运用数学符号语言准确表达几何条件,且能转化为相应的代数形式。

教师评价观测点10:观测学生能否归纳出判断点和圆的位置关系的一般方法,是否会运用“从特殊到一般”的思想进行数学研究。

3.总结阶段

学生学习任务6:学以致用,解决新课导入环节中提出的实际问题。

解:如图5所示,半圆所在圆的标准方程为[x2+y2=25],将点[C(3 ,4.3)]代入圆的标准方程得[32+4.32=27.49>25],因此点[C]在圆外,故货车不能驶入隧道。

学生行为表现11:能准确书写解答过程,正确率高,情况良好。

教师评价观测点11:观测学生能否运用所学知识解决新课导入环节中提出的实际问题,诊断学生是否具有知识迁移能力,以此促进学生运用数学的眼光观察世界,建立圆的模型;运用代数运算解决几何问题,让学生体会解析几何的魅力,发展学生的直观想象、数学抽象等核心素养。

学生学习任务7:归纳小结,完成知识系统的建构与学习方法的提炼。

问题5:本节课你学到了哪些知识?掌握了哪些方法?

学生行为表现12:

①知识层面:学习了圆的标准方程[(x-a)2+(y-b)2=r2],知道此圆的圆心为[(a, b)],半径为[r (r>0)]。

②方法层面:归纳求圆的标准方程的常见方法(直接法、待定系数法、几何法),学会判断点和圆的位置关系的方法(几何法与代数法)。

③思想层面:研究解析几何问题的基本思想方法是坐标法,核心是几何问题代数化。

教师评价观测点12:教师通过学生的归纳总结与对话交流,检查课堂教学是否达到预期目标,学生是否掌握了本节课的基本知识、基本技能、基本方法,积累了基本活动经验,学会了知识的迁移应用,诊断学生得到了哪些发展,提升了哪些核心素养。

(三)课后评价反思

目标检测设计:

①求以C(2,-3)为圆心,且过点B(5,-1)的圆的方程。

②求经过点P(1,1)和坐标原点,并且圆心在直线[2x+3y+1=0]上的圆的方程。

教师评价观测点:通过学生的纸笔作答收集数据,了解学生知识的理解和掌握程度,反馈本节课教学目标的达成情况,诊断学生存在的问题并进行教学反思和改进。

三、教学实践反思

目前基于课程标准的教学评价模式比较少,本课尝试“以终为始,评价先行”的教学设计思路,首先在课前基于教学目标预设评价方案,以学习任务为抓手,以评价任务为主线,实施教学实践和评价。其次,观察每一个教学环节中学生的真实表现,有助于教师及时评价、点拨、纠正,而问题串的提问形式可驱动学生不断思考、回应,符合新课改关于评价方式要多样化、评价主体要多元化的理念。本课将评价贯穿在整个教学过程中,突出了评价的诊断功能,同时也充分发挥了它的激励功能。在每个教学环节都对学生的表现进行及时的评价,让学生不仅得到肯定和鼓励,还能及时纠正不足,这对教学目标的达成起到了积极的作用,体现了“素养为本,科学评价”。当然,“评价先行、及时评价、评价多元”等对教师要求极高,需要教师深度解读课程标准的精神,全局把握教材和学情,灵活选用教学方法和手段,全面关注学生的动态学习过程,准确识别评价观测点并抓住评价时机。虽然在这次教学尝试中还有一些不足,但是这样的研究对教师的专业发展、教学质量的提高、学生的可持续发展具有十分重要的意义。一线教师必须更新观念,紧跟教育评价改革步伐,在今后的教学实践中不断努力探索和研究更科学、更完善的教学评价模式,使其在教学中发挥更大的作用。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计:第二版[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017.

[3] 张茜, 翟雷厚. 基于“教学评一致性”要求的高中数学课堂教学模式研究[J].中學数学,2022(1):13-14.

[4] 李方方. 教学评一致性,让数学课堂走向灵动深刻[J]. 课程教育研究, 2020(19):151-152.

[5] 叶海龙.逆向教学设计简论[J]. 当代教育科学,2011(4):23-26.

(责任编辑 罗 艳)