南水北调水源区不同植被恢复模式的土壤化学计量特征

2023-05-29徐子涵刘玉国赵紫晴李嘉豪

徐子涵, 王 磊, 崔 明*, 刘玉国, 赵紫晴, 李嘉豪

(1.中国林业科学研究院生态保护与修复研究所,北京 100091;2.广东省五华县林业局,广东 梅州 514400)

生态化学计量学在土壤养分研究中的应用是土壤学研究的热点之一。应用生态化学计量学分析多种元素在生态系统过程中的平衡耦合关系[1-2]与环境因子间的变化规律,对探讨生态系统物质循环和养分限制等生态过程具有重要作用[3]。碳(C)、氮(N)、磷(P)、钾(K)作为土壤肥力的核心元素,研究其化学计量特征,既能反映土壤肥力状况,也能揭示植物群落的生长状态[4]。探索不同养分的变化规律和化学计量比的平衡机制,对实现森林可持续发展、丰富生态系统化学计量特征具有重要作用[5]。王芳芳等[6]对河南省林区土壤养分分析发现林区土壤存在严重的缺N现象。刘立斌等[3]、王璐等[7]发现喀斯特高原次生林土壤C含量高,但生态系统的C、N、P储量较低;人工林土壤进行化学计量特征分析发现土壤养分具有表聚效应,N、P元素亏缺。不同植物群落类型可以使土壤性质发生变化,进而对区域内土壤养分含量及化学计量比产生影响。因此,利用生态化学计量学的思路来研究森林生态系统中养分限制及各元素间的动态平衡具有重要的生态学意义。

河南省淅川县是南水北调中线工程渠首所在地,地处我国南方岩溶连片分布区的北端[8],其石漠化面积占河南境内水源区石漠化总面积的一半以上[9]。特殊的地质环境加上频繁的人为扰动,导致区域生态系统脆弱,生境破碎程度高,土壤养分匮乏,严重制约植被的健康发展,对南水北调中线工程区水源涵养具有不可忽视的负面影响。南水北调中线工程是一项宏伟的生态工程和民生工程,保障工程可持续发挥作用是工程水源区的重要使命。为有效防治石漠化,淅川县开展了以自然恢复和人工恢复为主的退化生态系统修复工程[10]。经过多年治理,区域逐步形成了以栓皮栎(Quercusvariabilis)群落为主的天然林和侧柏(Platycladusorientalis)、杉木(Cunninghamialanceolata)等人工林治理区,植被覆盖度得到有效提高,生态环境大幅改善[11]。有关学者针对该区域的植物群落结构特征[8]、农田土壤肥力[12]进行了研究,但对天然生态系统土壤养分状况和化学计量学的研究尚不明确,缺乏不同植被恢复模式过程对土壤养分的影响研究,对其土壤养分含量及化学计量比之间的相关关系研究还不够深入,限制了岩溶区植被的经营管理。因此,亟需开展植被群落土壤化学计量学的研究。本研究以河南省淅川县岩溶区相同恢复年份栓皮栎林、侧柏林和杉木林群落为研究对象,分析土壤C、N、P、K养分分布格局和生态化学计量特征,阐明不同植被恢复模式下土壤化学计量特征差异性及其相互关系,旨在为南水北调中线工程水源区石漠化治理与植被恢复提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区设在河南省南阳市淅川县荆紫关镇国有林场(111°2′34″~111°4′34″E,33°16′27″~33°17′02″N),林区地处豫、陕、鄂3省交界地带,位于淅川县西北部。海拔为520~721 m,属亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,四季特征分明,年均气温为15.8 ℃,境内雨量充沛,年际降水量变幅较大,为391.3~1 423.7 mm,多年平均降水量为804.3 mm,6—10月为雨季,降雨量约占全年的65%。以石灰岩为主,土壤类型为深色石灰土,土层瘠薄。研究区内主要为栓皮栎(Q.variabilis)次生林和侧柏(P.orientalis)、杉木(C.lanceolata)等人工林镶嵌分布的森林景观格局。因此本研究选取栓皮栎次生林、人工侧柏林和人工杉木林3种植被类型为研究对象,分析自然恢复和人工造林两种植被恢复方式以及不同造林树种对林下土壤养分状况的影响。栓皮栎次生林内植物组成主要为栓皮栎、大叶榉(Zelkovaschneideriana)、飞蛾槭(Aceroblongum)、化香(Platycaryastrobilacea)、黄连木(Pistaciachinensis)、君迁子(Diospyroslotus)、蒙桑(Morusmongolica)、栾树(Koelreuteriapaniculata)、荆条(Vitexnegundo)、菝葜(Smilaxchina)、荩草(Arthraxonhispidus)等。人工林内主要植物种类有侧柏、杉木、油桐(Verniciafordii)、山槐(Albiziakalkora)、女贞(Ligustrumlucidum)、沿阶草(Ophiopogonbodinieri)、马兜铃(Aristolochiadebilis)等。

1.2 研究方法

1.2.1 样方设置及样品采集

通过对荆紫关林区进行全面踏查,选取立地条件较为一致的50年生栓皮栎次生林群落、侧柏人工林群落和杉木人工林群落为研究对象,于2018年8月分别在3个林分中设置3个面积为20 m × 30 m的标准样地,对各样地内树木的树高,胸径、冠幅进行每木检尺,之后在每个调查样地内随机挖取3个土壤剖面,将0~30 cm土层按照(0, 10]cm、(10, 20]cm、(20, 30]cm 3个土层进行分层取样,所取样品装入土壤袋带回实验室自然风干,研磨过筛后测定土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)、全磷(TP)、全钾(TK)、碱解氮(AN)、速效磷(AP)和速效钾(AK)含量。样地基本信息见表1。

表1 研究区样地基本概况

1.2.2 土壤样品指标测定

土壤SOC含量采用重铬酸钾外加热法测定,TN含量采用半微量开氏法测定,TP含量采用氢氧化钠熔融钼锑抗显色、紫外分光光度法测定,TK含量采用氢氧化钠熔融-火焰光度计法测定,AN含量采用碱解扩散法测定,AP含量采用0.5 mol/L碳酸氢钠溶液浸提、紫外分光光度计法测定,AK含量采用1 mol/L中性醋酸铵溶液浸提、火焰光度计法测定[13]。土壤碳氮比、碳磷比、氮磷比、碳钾比、氮钾比、磷钾比化学计量比用质量比(C∶N、C∶P、N∶P、C∶K、N∶K、P∶K)表示。

1.3 数据处理与分析

实验数据采用Excel 2019和SPSS 25.0软件进行统计分析。通过单因素方差分析(One-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)多重比较对不同植被恢复模式下不同土层间各元素含量与化学计量比值进行差异显著性检验,并采用Pearson相关性分析评价土壤SOC、N、P、K含量及其化学计量比之间的相关性。利用Origin 2021进行制图。

2 结果与分析

2.1 不同植被恢复模式下土壤的养分变化特征

不同植被恢复模式显著影响着土壤养分含量,且随土层深度的增加呈现不同的变化趋势(图1)。由图1可知,栓皮栎次生林、侧柏和杉木人工林表层土壤(0, 10]cm的SOC含量分别为(28.99±7.8)、(20.28±5.07)、(10.23±1.78) g/kg,TN含量分别为(2.42±0.53)、(1.95±0.52)、(0.89±0.13)g/kg,而3种林分TP含量均值为0.43~0.77 g/kg,TK含量分别为(20.31±4.9)、(16.27±3.01)、(17.69±4.06)g/kg。在0~30cm土层中,栓皮栎天然林、侧柏和杉木人工林的SOC、TN含量随土层深度增加逐渐下降,且栓皮栎林土壤SOC和TN含量显著高于杉木林,分别较杉木林高66.5%和60.3%;而TP变化较大,以杉木人工林为最高,TP含量在0~30 cm土层中较栓皮栎天然林、侧柏人工林分别高37.76%和51.87%;在(20, 30]cm土层栓皮栎天然林TK含量显著高于侧柏人工林。从不同土层来看,不同植被恢复模式土壤SOC、TN含量表现为(0, 10]cm高于(10, 30]cm;侧柏人工林(0, 10]cm土层与(10, 30]cm土层的SOC、TN、TP养分均达到差异显著(P<0.05)。杉木人工林(0, 10]cm与(20, 30]cm 土层的SOC存在显著差异(P<0.05)。在整个土壤剖面,3种林地土壤SOC、TN含量依次表现为栓皮栎天然林 >侧柏人工林 >杉木人工林。

不同小写字母表示相同林分不同土层间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一土层不同林分间差异显著(P<0.05)。下同。Different lowercase letters indicate significant differences between different soil layers of the same stand (P <0.05). Different capital letters indicate significant differences between different stands in the same soil layer (P<0.05). The same below.

不同植被恢复模式各土层有效养分含量见图2。由图2可知,栓皮栎天然林、侧柏和杉木人工林(0, 10]cm表层土壤AN养分分别为(156.07 ± 8.80)、(115.31 ± 12.08)、(78.08 ± 5.90)mg/kg;土壤的AP含量分别为(22.19 ± 4.61)、(14.87 ± 2.96)、(8.96 ± 0.53)mg/kg;而3种林地表层土壤AK的含量分别为(143.77 ± 6.96)、(114.68 ± 17.72)、(89.79 ± 17.58)mg/kg。各林地土壤有效养分的最高值均出现在栓皮栎次生林,(0, 10]cm土层栓皮栎的AN、AP、AK含量分别为侧柏的1.35、1.49、1.25倍,是杉木人工林的2.00、2.48和1.60倍。栓皮栎天然林土壤有效养分的AN和AK含量随土层深度增加呈先减少后增大的变化趋势,AP含量则逐渐减少;侧柏人工林各有效养分随土层深度增加逐渐下降,杉木人工林AN和AK呈逐渐下降趋势,AP则呈先增大后减小的趋势。不同林分的AN、AP和AK含量的表聚现象较为明显。

图2 不同植被恢复模式各土层土壤有效养分含量Fig.2 Soil available nutrient mass fraction in different soil layers under different vegetation restoration modes

2.2 不同植被恢复模式土壤养分化学计量特征

不同植被恢复模式间土壤化学计量特征存在较大差异(图3)。栓皮栎天然林、侧柏和杉木人工林表层土壤的C∶N分别为11.89 ± 0.61、10.41 ± 0.12、11.49 ± 0.97,C∶P分别为80.00 ± 46.80、46.64 ± 10.8、13.69 ± 3.37,N∶P分别为6.61 ± 2.07、4.49 ± 1.09、0.18 ± 0.21。其中,栓皮栎天然林的C∶N随土层深度的增加呈先增加后减小的趋势,侧柏人工林呈递增趋势,杉木人工林则表现为递减趋势;相同植被随土层深度增加的C∶P、C∶K、N∶P与N∶K呈逐渐降低趋势,且相同土层化学计量比表现为栓皮栎天然林 >侧柏人工林 >杉木人工林; P∶K以杉木人工林为最高。从整个土层剖面来看,杉木人工林的C∶P和N∶P较栓皮栎天然林分别减少了81.77%、70.34%,较侧柏人工林则分别减少了70.56%和70.97%;杉木人工林的P∶K与栓皮栎天然林和侧柏人工林相比分别增加了48.86%和45.89%。从不同土层深度来看,除C∶N、P∶K无显著差异外,侧柏人工林表现为(0, 10]cm土壤的化学计量特征显著高于(10, 30]cm;杉木人工林分(0,10]cm土壤的C∶N、C∶P、N∶P与(10,30]cm的差异显著。

图3 不同植被恢复模式各土层土壤生态化学计量特征Fig.3 Soil ecological stoichiometry in different soil layers under different vegetation restoration modes

2.3 不同植被恢复模式土壤养分与化学计量统计分析

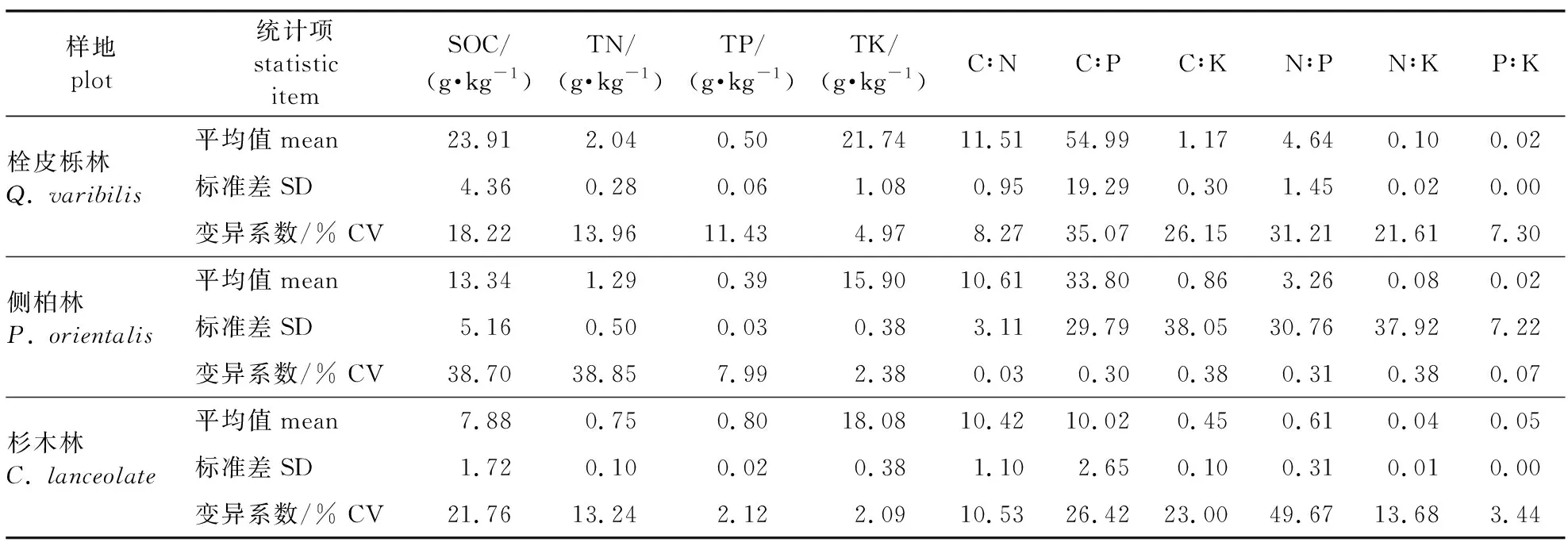

3种林地土壤养分与化学计量比的统计分析见表2,土壤养分含量及化学计量比变化各有不同。栓皮栎天然林土壤养分的变异系数(CV)较为稳定,均属于弱变异性(变异系数≤ 20%),化学计量比变异系数为7.30%~35.07%,以C∶P变异系数最大,P∶K变异系数为最小。侧柏人工林的SOC、TN的变异系数分别为38.70%和38.85%,属于中等变异性(变异系数为20%~50%),其余土壤养分及化学计量特征的变异系数较小,均小于20%。杉木人工林土壤养分的变异系数为2.09%~21.76%,化学计量比的变异系数为3.44%~49.67%,尤以N∶P变异系数最大,TP变异系数最小。

表2 不同植被恢复模式土壤养分与化学计量特征变异分析

2.4 土壤养分与化学计量特征的相关性分析

土壤SOC与TN含量、C∶P、C∶K、N∶P、N∶K呈极显著正相关(P<0.01),与P∶K呈极显著负相关,与TP呈显著负相关(P<0.05),与C∶N呈显著正相关(P<0.05);TN含量与C∶P、C∶K、N∶P、N∶K呈极显著正相关,与P∶K呈极显著负相关,与TP含量呈显著负相关;TP含量与P∶K呈极显著正相关,与C∶P、N∶P呈极显著负相关,与C∶K、N∶K呈显著负相关;TK与其他土壤养分与化学计量比均不存在显著相关;C∶N与C∶P呈显著正相关;C∶P与C∶K、N∶P、N∶K呈极显著正相关,与P∶K呈极显著负相关;C∶K与N∶K呈极显著正相关;N∶P与N∶K呈极显著正相关,与P∶K呈极显著负相关(表3)。由此可知,土壤养分对天然次生林与人工林土壤的化学计量贡献表现出一定的差异性,土壤SOC含量对不同植被恢复模式土壤C∶N贡献为正,土壤SOC、TN含量对C∶P、C∶K、N∶P、N∶K贡献为正。

表3 土壤养分与生态化学计量特征相关性分析

3 讨 论

3.1 土壤养分对不同植被恢复模式的响应

植物生长所需养分主要来源于土壤,其中,土壤C、N、P、K含量代表土壤养分肥力的供应潜力[14-16],也是评估植物吸收和利用土壤供给养分能力的重要指标[17]。研究表明,受不同植被类型凋落物返还数量、土壤微生物化学转化速率等因子的影响,同一地区不同植被恢复模式下土壤养分含量具有显著差异[18]。两种人工林表层土壤SOC含量(20.28、10.22 g/kg)均低于全国土壤SOC的平均值(24.56 g/kg)[19],杉木人工林0~10 cm土壤层的TN含量(0.89 g/kg)低于全国平均值(1.88 g/kg);侧柏人工林土壤TP含量最低(0.43 g/kg),但高于喀斯特其他地区人工林土壤TP含量(0.36 g/kg)[20],原因是土壤中的磷元素来源于岩石矿化作用,不同土壤母质磷素含量不同[21]。本研究发现,天然次生林土壤SOC和TN和TK含量均明显高于人工林,这可能是由于同一地区不同植被类型土壤养分的空间异质性有所差异,研究区内栓皮栎天然次生林经过多年次生演替与群落更新,林分生长进入成熟龄阶段,林下物种多样性较为丰富,土壤微生物分解速率较快,同时落叶阔叶林凋落物归还量高于针叶林凋落物。因此,天然次生林对土壤结构的优化作用突出,土壤养分较好,说明栓皮栎阔叶林相较于人工林其养分循环模式稳定且高效。进一步证明了在南水北调水源区,自然恢复的栓皮栎次生林是较为理想的植被恢复模式[22]。

本研究中不同恢复模式林地土壤SOC和TN含量均随土层深度增加逐渐下降。主要原因是土壤中SOC、TN含量大多来源于地表枯落物分解和有机质转化,导致大部分养料聚集在土壤表层,使表层土壤养分远高于其他土层[23]。在本研究中,不同植被恢复模式下土壤磷含量均为最低,且人工林地TP含量波动较大,说明磷易受到树种组成的影响,这与彭晓等[24]对湘中丘陵地区杉木人工林的研究结果一致。其原因一方面是由于人工林地群落组成较为简单,枯落物分解速度缓慢,归还土壤腐殖养分量有限[25];另一方面,林分频繁受到人为干扰使林下灌草不断遭到破坏,植被对磷的吸收耗竭[26]。而不同土层的TK含量无明显变化主要是由于土壤钾受岩石风化和淋溶作用的影响,迁移率较低,使其具有较小的变异性[27]。

本研究中不同植被恢复模式下土壤间AN、AP和AK含量均存在显著差异,说明不同植被恢复模式对土壤改良作用的累计效果具有差异性,也表明植被恢复过程对土壤的改良效果有重要作用[28]。在退化生态系统植被修复过程中,由于不同植被恢复模式下的土壤中全量养分与有效养分蓄存方式和机理不同,因而所得到的结果也不尽相同。

3.2 土壤化学计量比对不同植被恢复模式的响应

C∶N∶P是植物重要的生理指标,可在一定程度上反映植物的生长速率和养分利用效率[29]。其中,C∶N能够衡量土壤C、N的养分平衡状况,影响植物对土壤C、N的利用情况,较低的C∶N说明土壤有较快的矿化作用[30]。本研究中,栓皮栎天然林和侧柏、杉木人工林表层土壤的C∶N,均在全国土壤C∶N均值(10~12)的范围内[31],低于桂林岩溶区次生林C∶N(15.53)[32]和云南断陷盆地人工林土壤均值(14.15)[20],显示该岩溶区土壤的碳和有机质矿化速率较高。研究还发现次生林与人工林土壤SOC、TN含量均具有较高的空间变异性,但C∶N变异系数较小,说明C、N的养分平衡情况能维持在相对稳定的水平,进一步证实随着环境的变化,土壤SOC和TN的响应趋势具有同步性[22],这与Tian等[19]研究结果基本一致。

C∶P是表征土壤有机质分解释放和固持磷素能力的重要指标,对土壤磷的有效性也具有指示作用[33]。有研究表明,较低的C∶P表明土壤中速效磷的转化速率强而且磷的有效性高[34]。在本研究中,3种林分表层土壤C∶P表现为栓皮栎次生林(80.0)>侧柏人工林(46.64)>杉木人工林(13.69),栓皮栎次生林比值低于全球森林表层土壤C∶P平均值(52.7)[34]。相比之下,研究区域天然林有较高的C∶P,但较低的磷有效性使得该林地可能易受到磷素限制的影响,说明磷素是研究区栓皮栎天然林生长的关键因子,因此,应对栓皮栎天然林及时补充磷肥,防止林地处于磷素匮乏状态。这与俞月凤等[35]所研究的峰丛洼地区次生林地土壤TP不易转化为AP的结果一致。

土壤N∶P是衡量氮素饱和的指标,可有效预测植被生长过程中土壤养分供给与缺乏[36]。本研究中,栓皮栎次生林、侧柏人工林和杉木人工林0~10 cm土层的N∶P表现为天然次生林>人工林,其中两种人工林N∶P(4.49、0.18)显著低于全球森林土壤的6.60[34],也低于全国陆地土壤的平均值(5.9)[19],但高于滇中亚高山地区[37]和黄土丘陵沟壑区[38],原因可能是该区域土壤养分受到立地条件、植被群落组成的影响。相关分析表明,土壤N∶P与TN含量呈极显著正相关,与TP含量呈极显著负相关,这也从侧面反映出淅川县岩溶区人工林植被吸收氮素的有效性较低,再次说明该区域人工植被生长受到氮元素的限制。在未来的林分经营管理中,应对人工林适量添加氮肥,可有效提高人工林的水源涵养功能。

4 结 论

1)不同植被恢复模式下土壤养分含量差异显著,且均随土层深度的增加而降低,表层土壤养分显著高于下层土壤,除TP含量外,3种林地土壤养分含量依次表现为栓皮栎天然次生林 > 侧柏人工林 > 杉木人工林, 3种林地土壤SOC、TN、TP含量存在显著相关关系。

2)与人工林相比,栓皮栎天然次生林土壤养分的利用效率更高,适应性更强,说明天然次生林土壤养分在较大程度上有别于人工林,且相对优于人工林土壤养分。但栓皮栎天然林、侧柏和杉木人工林生长过程中均受到氮或磷元素的限制。

因此在未来的林分经营管理方面,建议对天然次生林合理施用磷肥,对人工林添加氮肥,并采取抚育间伐措施,以促进人工林的演替更新,提升植被与土壤的协调发展。建议今后该研究区域选择天然林保护与恢复工程进行石漠化治理和退化生态系统修复,并对林地土壤养分进行有效的改良。