突发公共卫生事件下旅游目的地如何重获公众青睐?

2023-05-21郭可欣邓爱民龙安娜涂铭

郭可欣 邓爱民 龙安娜 涂铭

[摘 要]遭遇疫情为代表的突发公共卫生事件的旅游目的地形象往往会受到负面影响,然而,现有研究主要集中于探讨疫后旅游目的地形象的恢复,鲜有研究关注抗疫旅游目的地形象扭转并反受追捧的原因。文章聚焦突发公共卫生事件背景下旅游目的地形象管理的情境,基于劣势者效应理论,通过一项预研究和两项正式实验,探究旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的影响与内在机制。研究结果表明,旅游目的地抗疫努力程度和旅游目的地疫情严重程度之间存在交互效应,其中,当旅游目的地表现出较高程度的抗疫努力时,处于高疫情严重程度的旅游目的地与处于低疫情程度的目的地同样能获得公众的支持。在此过程中,公众的移情反应起到了中介作用。该研究为突发公共卫生事件后旅游目的地扭转负面形象、实施情感营销提供了建议。

[关键词]旅游目的地形象;劣势者效应;移情;旅游意愿

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)05-0058-15

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.05.009

引言

以流行疾病为代表的突发公共卫生事件一直以来都是影响旅游业发展的痛点和难题之一[1-2]。其中,新冠疫情给全球旅游业带来了深刻的影响,导致了旅游人数和收入的锐减。出现确诊病例的旅游目的地更是面临人员活动限制、边境关闭、航班停运、旅游景区/酒店/餐厅关停、商业活动暂停等困境[3],同时,负面和误导性的信息还影响了游客对目的地形象的感知[1,4]。

处于如此冲击之下的旅游目的地如何才能扭转形象、重获游客青睐?在武汉暴发新冠疫情期间,根据中国旅游研究院发布的《2020中国旅游业发展报告》显示,武汉旅游需求总指数(百度搜索指数)在疫情发生后至2020年6月底出现急剧下降。但在全国人民以及社会各界的关心与支持下,武汉始终坚持战“疫”,政府、医护人员、各行各业从业者以及本地群众齐心协力一同抗击疫情,公众对武汉城市形象的认知也经历了从“谈鄂色变”到对“英雄城市”称赞的转变。2020年4月,中国社会科学院旅游研究中心、腾讯文旅与腾讯用户研究与体验设计部联合发布的《新冠肺炎疫情下的旅游需求趋势调研报告》显示,武汉成为疫情结束后网民最想去旅游的城市之一。报告分析称这一结果饱含着全国人民的深情,表达着大众對“英雄的城市”的关切和支持[5]。由此看来,旅游目的地表现出的抗疫努力能否有效扭转疫情劣势造成的负面形象,从而帮助其获得公众支持?厘清这一问题不仅有助于旅游目的地管理者深刻理解突发公共卫生事件中扭转负面形象的关键因素,还能为今后灾害和危机背景下旅游目的地形象管理提供有益借鉴。

然而,现有旅游目的地灾害及危机的相关研究尚未能很好地回答这一问题。首先,尽管当前研究对旅游目的地灾情及其后果的探讨比较多,如游客对目的地安全和风险感知[6-7]、游客恐惧[6,8]对游客旅游行为的影响等,但这些研究多集中于灾害与危机本身及其给旅游目的地和游客带来的负面后果,鲜有研究揭示旅游目的地在灾害与危机过程中展现出的品质、态度和努力等对游客旅游意愿的积极影响。其次,虽然现有文献多关注旅游目的地灾害与危机管理,但主要从旅游目的地安全形象恢复视角展开,如游客信心恢复[9-11],政府政策、积极的媒体沟通和新的旅游产品[1,12],目的地危机管理以及医疗体系的完善[10-11]等,忽略了旅游目的地情感形象的构建,而情感是刺激旅游活动的核心要素,且能有效预测游客的未来行为[13]。因此,需要考虑危机与灾害下旅游目的地表现出的顽强、奋斗和努力等特质及其激发的社会共同情绪反应如何转化为新的旅游动力。此外,当前灾后旅游目的地形象的相关研究主要探索了原有目的地形象的恢复[2,14],极少有研究探讨灾后旅游目的地形象的扭转与发展,难以很好地解释部分目的地灾后成为热门旅游目的地的现象。

为了弥补上述研究缺口,本研究提出从劣势者效应理论视角来探讨抗疫旅游目的地反受追捧的原因。劣势者效应理论指出,在竞争中处于不利地位的主体要实现逆袭必须具备两个条件:一是外部劣势,二是获胜的激情与决心[15]。当通过努力行动表现出强烈的激情与决心时,处于劣势的个体会受到青睐,其获得的支持能够追平甚至超越那些先天条件优越的领先者。劣势者效应理论在政治竞选、体育竞赛和品牌营销等领域都得到了检验[16-18]。本文尝试从突发公共卫生事件背景下旅游目的地形象管理的研究情境出发,运用劣势者效应理论,通过一个预研究和两项实验探讨旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的影响,并梳理挖掘这两者发挥作用的内在机制。

本文结论贡献在于:第一,强调了旅游目的地展现出的抗疫努力这一特质在扭转因疫情劣势造成的负面形象中发挥的重要作用,识别出助力疫后旅游目的地恢复发展的新影响因素;第二,指出了旅游目的地塑造出的不屈服于劣势、努力拼搏这一可敬温暖形象对激发社会公众共同情绪反应的影响,这种情感资源是助力疫后旅游目的地恢复发展的新动能,丰富了旅游者情绪与情感的研究情境和研究成果。另外,本研究也为灾后旅游目的地实施情感营销提供了相应的建议与思路。

1 理论背景与研究假设

1.1 劣势者效应

劣势者(underdog)的概念最初源于政治选举,由美国学者Simon于1954年首先提出,被用来描述“竞争中处于劣势或预期会输的一方”[19]。而劣势者效应(underdog effect)指的就是大众选择支持弱者而忽略其获胜可能性低以及资源不足等不利因素的现象[19]。且学者们证实,这种现象广泛存在于政治、体育以及商业领域中[16-18]。近年来,消费者行为领域的学者们也开始关注到劣势者效应这一现象,发掘出劣势者效应带给企业和品牌的积极影响与价值。其中,Paharia等验证了劣势者品牌传记的使用能为企业或品牌获得消费者更多的偏爱和购买意愿[15]。同时,劣势者效应的应用还能提升消费者对品牌的认同[20],改变消费者对品牌的态度[21-22],以及加强对品牌的信任[23]等。

何种信息会触发劣势者效应,以及竞争者具备哪些特征要素才能被消费者识别为劣势者呢?与失败者不同,虽然劣势者被认为是拥有更少的特权、更少的人气、更少的获胜机会以及更少的资源,但这一切并不意味着劣势者与失利的绝对联系,更多的是与努力和奋斗这一令人赞赏的特质相关[21,24-25]。Paharia等为劣势者进行了更清晰的界定,指出只有同时具备外部劣势和激情与决心的竞争者才能被消费者识别为劣势者[15]。也就是说,仅向消费者表明自己处于劣势地位这类竞争态势信息不足以获得消费者实际的支持,只有同时让消费者感知到努力、决心这类竞争者特征信息,才能使消费者形成劣势者的判断,由此触发消费者的情感反应,并产生对品牌的支持意愿,引发劣势者效应[26]。

1.2 劣势者效应与疫后旅游意愿

1.2.1 旅游目的地的疫情严重程度

人们对竞争者形成劣势者识别与判断的信息是多维度的,先前的研究充分证实了这一点[15,26-27]。其中,有两类信息构成主要的判断线索。一是竞争态势信息,包括竞争者之间的成绩差异,如排名、权威的专家预测等,二是劣势方与优势方相比在先天资源方面的差异。这些外部劣势信息是客观的且容易被直接观察到的,能够让人们形成对落后一方的劣势者判断。但需要注意的是,产品质量、经营质量等归因于竞争者能力缺陷方面的线索是无法让消费者形成外部劣势判断的。Kim等在营销情境中证明了基于竞争态势信息对劣势者的识别,通过用竞争者以往的竞争结果记录来测试被试的选择,结果都发现了劣势者效应[17]。然而,也有学者提出,这类信息虽然能够让人们产生劣势者判断以及态度上的变化,但消费者却很少会形成实际的支持行为[26]。同时,出于风险感知角度考虑,当选择劣势者对个人利益产生影响和威胁时,人们无疑会支持优胜者[15,17,22]。

区别以往政治、体育以及商业领域中竞争者的外部劣势,以疫情为代表的突发公共卫生事件带来的外部劣势往往具有两方面的特点。一是突发性,即此类事件多为突然发生,且具有不确定性,虽然存在着发生征兆和预警的可能,但往往很难对其作出准确预测和及时识别,甚至事先没有预兆,难以作出能完全避免此类事件发生的应对措施。而旅游目的地作为人流集散的中心,在面对此类事件发生时更是措手不及[28]。因此,本文考察的外部劣势是指疫情暴发之初给旅游目的地带来的直接影响,而并非旅游目的地在應对不力之后造成的可能性后果,只有前者才能激活公众对特定信息的加工,进而引发劣势者效应[26]。二是辐射性,即出现确诊病例的旅游目的地将会面临人员活动限制,边境关闭、航班停运、旅游景区/酒店/餐厅关停、商业活动暂停等一系列困境[3]。由此,对疫情背景下的旅游目的地而言,除了直观的疫情风险评级差异外,目的地之间的旅游人数、旅游收入、旅游从业人员的差异能让公众更加全面地了解疫情给当地旅游业发展造成的影响[29],从而形成劣势者判断。以张家界为例,2021年7月30日,因疫情暴发,当地立即关停所有景区。根据湖南省文化和旅游厅官网数据显示,受此轮疫情影响,张家界市181家旅行社共退团14 656个,退团游客20.66万人,退团费2.26亿元人民币。由此可见,疫情风险感知[30-31]以及旅游目的地健康风险形象[11,32-33]对游客行为影响显著。同时,关于旅游目的地负面和误导性信息或媒体传播他人对危机的反应和恐惧会影响游客的感知[4]。因此,在疫情背景下,旅游目的地的疫情信息固然会让游客形成客观的劣势者判断,但也会加深游客的旅行恐惧和焦虑[3-4]。同时,从旅游者的角度来看,选择旅游目的地时,安全和保障是极其重要的考虑因素[34-36],计划出游的公众更有可能选择处于低风险的目的地。

1.2.2 旅游目的地的抗疫努力程度

另一类构成劣势判断的信息则是竞争者特征信息,如竞争者的态度、品质和努力等,这类信息是主观的且可以被塑造的。其中,Paharia等认为,竞争者的激情与决心是很重要的因素,包括韧性、毅力及对梦想的激情[15]。现有品牌营销相关研究进一步表明,这种激情与决心就体现为竞争者的努力程度[20,26]。这一因素与竞争者所处的外部劣势同时发挥作用让消费者形成劣势者的判断。只有处于高竞争劣势却仍然努力奋斗的竞争者才是真正的劣势者,并可能赢得消费者的偏爱。这一观点也得到众多学者的验证与支持[20-22,27]。

在疫情背景下,旅游目的地的竞争者特征信息表现为抗疫努力程度。然而对于这一概念,当前相关研究虽有涉及,但尚缺乏系统的界定。Zenker和Kock也呼吁,面对疫情下的新发现要展开更加严谨的、深层次的探索[3]。本文对已有研究进行梳理发现,疫情暴发后旅游目的地做出的抗疫努力包含多元主体、涉及多种行动,包括有效的目的地危机管理措施、积极的政府政策[10-12,37-38]、良好的媒体沟通[12-14,29]和有保障的医疗体系[10-11],旅游从业者的社会责任感[8]以及紧密的社会联结[10-11,39-41]等。这一系列努力对树立目的地的正面声誉形象有显著影响作用[7],不仅有益于目的地正常生产生活的恢复,还有助于增强游客的感知收益,弱化其感知风险[42],从而正面影响游客的态度与行为。相反,当目的地处于疫情困境却表现出较为迟缓的反应、较低的道德水平与社会责任感时,则会引发游客对目的地负面的认知与情绪反应[8,10],例如部分国家的国际形象就因其消极的抗疫政策而受到影响 [10-11]。因此,本文认为,旅游目的地所展现出来的抗疫努力程度和疫情严重程度之间的交互作用会影响公众的疫后旅游意愿。由此,本研究提出以下假设:

H1:旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度的交互效应会对公众疫后旅游意愿产生影响

具体而言,当旅游目的地表现出低抗疫努力时,旅游目的地低疫情严重度相对于高疫情严重度,能够让公众产生更高的疫后旅游意愿;当旅游目的地表现出高抗疫努力时,旅游目的地高疫情严重度相对于低疫情严重度,对公众疫后旅游意愿的影响没有显著差异。

1.3 移情的中介作用

已有研究表明,消费者对劣势品牌态度或反应的形成可能受到多种心理过程的驱动,其中就包括对劣势品牌的情感反应[25]。移情(empathy),也常被译为“共情”“同理心”,被描述为一种无意识的情感反应[43],是人们对客体的情感体验进行感受的过程,强调与客体的情感相融[44]。也就是说,移情源于参与者的视角,即人们设身处地地感受他人的感受,因而对客体的情感理解是产生移情反应的必要前提[21]。劣势者品牌信息通过刻画身处困境但仍坚持努力的这一品牌形象,使消费者联想到自身的经历,并将其融入观察到的信息中理解信息的含义[45],从而使消费者对劣势者品牌建立情感联系,由此激发消费者的移情反应[21,27]。可见,只有在品牌方表现出高激情和决心的情况下,其外部劣势才会引发消费者的情感投射,从而产生偏好和支持[15]。

在以新冠疫情為代表的突发公共卫生事件背景下,由于其影响深远性[28],整个社会都无法置身事外。因此,旅游目的地若暴发疫情往往会成为社会公众共同关注的对象。其中,疫情本身会引起公众对目的地的恐惧、焦虑[3-4],同时也会引发公众的社会责任感(即“永远不要再发生”“以免遗忘”“帮助恢复”等)以及祈祷祝愿等情感反应[46-53]。此外,包括政府的举措[1]、救助者的付出[10-11]、从业者的社会责任感[2]和当地居民的支持[40]等所有这些为旅游目的地恢复正常生产生活做出的抗疫努力则会激发公众积极的情绪反应,如信任、身份认同以及希望之情等[10,13]。对于这些社会公众而言,他们可能是旅游目的地疫情的关注者、受影响者,甚至是救助者、志愿者等[53]。所有人因为疫情相互联结在一起,通过各种渠道分享在此期间相同或相似的情绪和经历构建起共同的社会身份,并最终转化为对处于困境的旅游目的地,即受灾客体整体的情感联系[11]。而根据移情-利他主义假说,移情会鼓励人们去帮助他人解除困境并增加他人福利[55]。例如在危机和灾难背景下,社会公众的情绪反应可能会给旅游目的地市场恢复带来机会[56-58]。也就是说,源于疫情下社会公众共同的关注以及共同的情感,会发展成为旅游目的地特殊的情感资源,并成为旅游目的地恢复的动能之一[59-63]。由此推断,如果旅游目的地劣势者形象能够激发公众的移情反应,那么公众可能产生更积极的旅游意愿以帮助旅游目的地解决困境。综上,本研究提出如下假设:

H2:移情中介了旅游目的地高疫情严重程度和高抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的影响

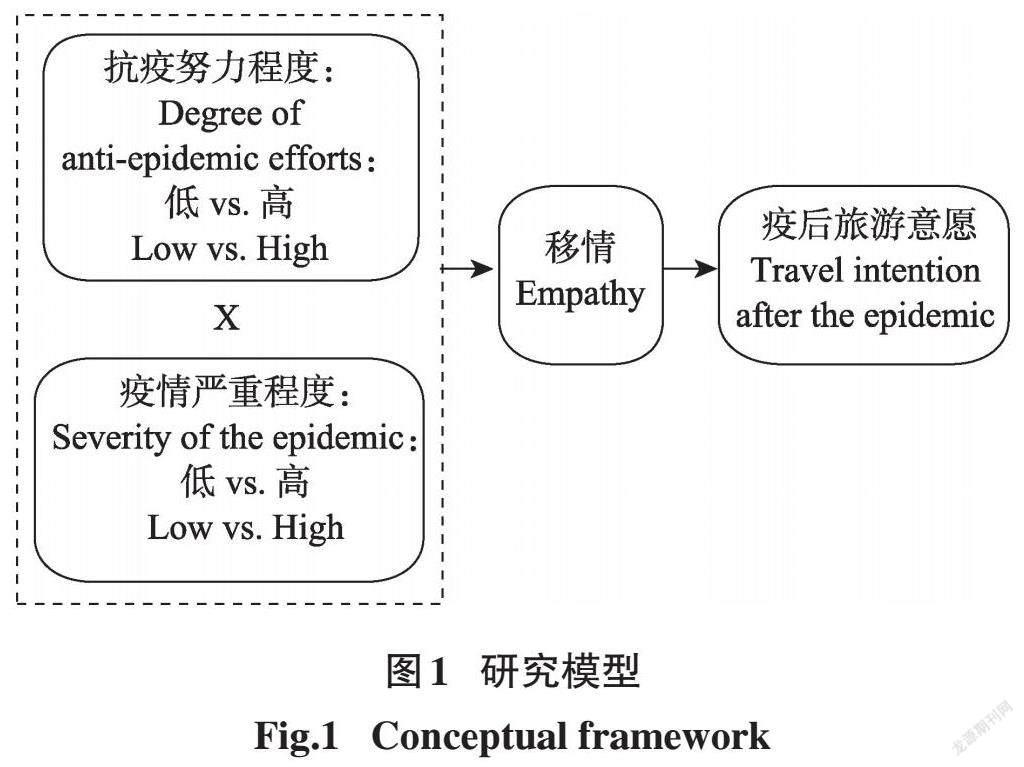

综上所述,本文的研究模型如图1所示。

1.4 研究框架

本文将通过一项预研究和两项实验来检验上述假设。预研究主要采用半结构化访谈以及文本分析的方法,以厘清旅游目的地抗疫努力的内涵,探索公众对旅游目的地抗疫努力的认知维度。研究一和研究二则采用情境实验法。其中,研究一旨在验证旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度的交互效应对公众疫后旅游意愿产生的影响(H1)。研究二在研究一的基础上再次验证其结果的稳健性,并进一步检验公众移情的中介效应(H2)。

2 预研究

2.1 研究目的

根据前文分析可知,在疫情背景下,旅游目的地的外部劣势可通过目的地疫情严重程度获知,包括疫情风险评级、旅游人数、旅游收入以及旅游从业人员相关数据等客观的竞争态势信息获知。而旅游目的地的竞争者特征信息则通过公众对其抗疫努力程度的感知来判断。由此,为了进一步明晰旅游目的地抗疫努力的内涵,本研究对随机招募的社会公众进行了一对一的半结构化访谈,以了解公众对旅游目的地抗疫努力的理解与感受,并在此基础上尝试厘清公众对旅游目的地抗疫努力的认知维度。同时,为接下来的实验确定操控材料以获知被试对不同旅游目的地抗疫努力的感知。

2.2 受访者与访谈程序

(1)受访者

2022年7月5日—20日,研究团队通过线下和线上相结合的方式,对在社交平台上随机招募的公众进行访谈,平均访谈时间20分钟,并在征得同意后录音。当访谈到第11位时,未再有新的现象和概念出现,且所描述的内容也与前面10位受访者提到的内容基本一致,即访谈内容达到饱和。随后,又对另外4名受访者进行访谈,以确保没有新的信息出现,最终访谈人数共计15名,依次被编号为GZ01~GZ15。其中,女性9人(占比60%);年龄分布在23~50岁之间,以25~35岁为主(占比66.6%);从受教育程度来看,受访者文化水平较高,本科及以上学历占比93.3%;此外,从受访者来源地区来看,分布比较广泛,主要来自湖北、湖南、河南、安徽、贵州、广西、广东、云南、内蒙古等地。

(2)访问材料与程序

访谈主要分为两个部分。第一个部分,主观式提问。本次访谈要求受访者回忆过去在新闻媒体、社交平台上了解到的信息,或者根据自己或身边亲朋好友的亲身经历回答两个核心问题:①您认为哪些旅游目的地在暴发疫情后做出的抗疫努力令人赞赏?②该目的地具体做出了哪些努力?请举例说明并详细描述(如时间和当时的情景等)。在这两个核心问题的基础上,进一步引导受访者详细描述对旅游目的地抗疫努力的感受,包括对旅游目的地抗疫努力的态度以及其对受访者行为的影响,为后续实验研究提供现实的支撑材料。第二部分为受访者的人口统计信息,包括性别、年龄、学历以及居住地等。

2.3 数据分析

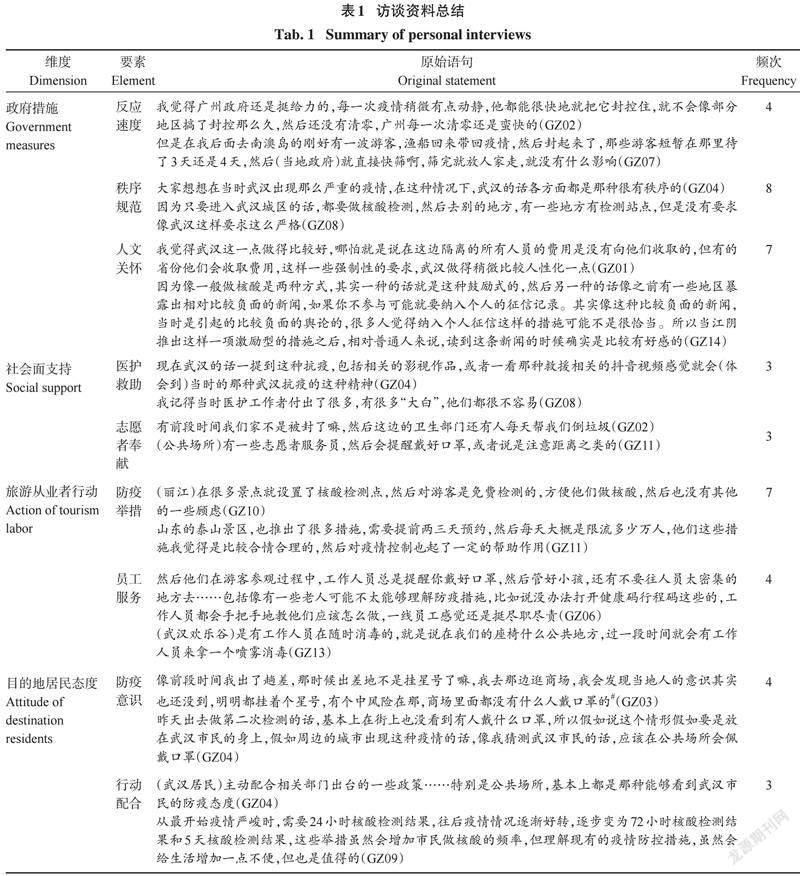

采用文本分析法对转录的文字数据进行分析处理。为了使本研究的信度和效度得到保证,两位本领域的研究人员分别独立对访谈资料进行编码,当出现意见不统一时,邀请第3位研究者进行评议和判断,直到得出一致结论。此后,通过阅读和分析最后采访的4位受访者的文字资料以进行饱和度检验,确定没有新的内容和概念再出现后,判定已达到理论饱和状态。最后,根据Holstis信度系数公式计算编码内容的信度,结果显示为0.96,表明本次编码的信度较好(信度>0.9),具有较高的一致性,可以对全部文本数据进行分析。最终访谈资料统计整理如表1所示。

2.4 结果讨论

(1)公众对旅游目的地抗疫努力的认知维度基本符合前文基于文献的梳理。具体而言,受访者对旅游目的地抗疫努力的感知主要体现在以下4个方面:一是政府举措,不仅体现在旅游目的地政府抗击疫情时的反应速度、秩序规范,还表现为执行防疫政策时的人性化程度;二是社会层面支持,包含医护人员的伟大付出以及志愿者的无私奉献;三是旅游从业者行动,主要表现为景区、酒店等的社会责任感与对游客的暖心服务;四是目的地居民态度。目的地居民是目的地抗疫努力的最小单元,其防疫意识以及行动配合程度体现了地方的抗疫形象,甚至是地方的精神面貌。以上多元主体的反应与行动都会影响公众对旅游目的地抗疫努力的感知。

(2)公众的疫后旅游意愿。通过进一步询问受访者对旅游目的地抗疫努力的态度及其对受访者行为的影响发现,对处于疫情困境中但付出了各种形式抗疫努力的旅游目的地,受访者表现出更加积极的疫后旅游意愿;而处于疫情困境却让公众觉得其消极抗疫的目的地,往往使公众产生负面情绪,从而影响公众的疫后旅游意愿。这一发现与本文研究模型的主要逻辑基本符合。为此,在接下来的实验设计中,将通过操纵旅游目的地的疫情严重程度以及抗疫努力程度,进一步探索疫情背景下旅游目的地的劣势者效应。

3 研究一:旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度的交互效应

3.1 研究目的

通过情境实验检验旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的交互作用,即验证H1。

3.2 被试与实验设计

实验采用2(疫情严重程度:高vs.低)×2(抗疫努力:高vs.低)的组间设计,通过国内知名在线数据收集平台“Credamo见数”公开招募被试参与本次实验,所有被试被随机分配到4个实验组中展开测试,通过注意力验证以及对填写时长过短、答题连续极值/连续同值的问卷进行剔除后,最终收回有效问卷174份。样本数据中女性被试占58.6%;各个年龄段均有涉及,以21~30岁为主(占比51.7%);从学历上来看,被试受教育水平较高(本科及以上占比81.6%);月收入水平以5001~8000元为主(占比29.3%);且所在地区分布较为广泛,来源于国内19个省份、两个自治区、4个直辖市。其中,高疫情-高努力组n=44,高疫情-低努力组n=43,低疫情-高努力组n=43,低疫情-低努力组n=44,被试的性别(χ2=3.150,p=0.369)、年龄(χ2=13.961,p=0.528)、学历(χ2=11.992,p = 0.446)以及收入(χ2=20.972,p=0.051)在组间分布上均无显著差异。

3.3 实验材料与程序

首先,研究者让被试想象正值暑假,自己计划一次旅行,目的地尚未确定。然后进入以下情景“近日某个突发公共卫生事件引起社会各界的广泛关注,并使全国旅游业受到不同程度的冲击,也打乱了您的计划,您决定暂缓计划、继续观望。此时,您在浏览社交网络的过程中,从某经过认证的新闻媒体处获知,旅游目的地A地也在此次事件中受到影响。”在这个步骤中,控制了旅游目的地疫情发生的时间、原因、信息源与传播渠道的可信度。

随后,不同组的被试会分别看到不同的旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度的刺激材料,实验材料根据预研究的访谈资料以及真实的新闻报道改编。疫情的严重程度通过客观的竞争态势信息来操控,如旅游目的地风险评级、旅游人数、旅游收入、旅游从业人员相关情况;而抗疫努力程度则通过旅游目的地政府、旅游从业者、居民的态度和行动来调节。高努力组的被试会被告知“A地政府立即采取抗疫行动,该地市民与旅游从业者也表示将配合政策,积极防疫”;低努力组的被试被告知“A地政府开始采取抗疫行动,该地市民与旅游从业者则表示不必紧张,一切照常”。

材料阅读完成后,被试回答了关于刺激材料的感知疫情严重程度、感知抗疫努力程度、疫后旅游意愿等方面的问题,所有题项均采用Likert 7级量表进行测量。其中,感知疫情严重程度与感知抗疫努力程度采用Paharia等的测量方法[15],均用一个问项测量,包括“根据对旅游目的地A的描述,您认为A地疫情严重程度”(1=非常低,7=非常高),“根据对旅游目的地A的描述,您认为A地抗疫努力程度”(1=非常低,7=非常高)。公众疫后旅游意愿的测量题项为“未来在疫情结束后,且在客观条件允许的情况下,您愿意去A地旅游吗”(1=非常不愿意,7=非常愿意)。最后,被试被邀请填写人口统计信息。

3.4 数据分析

(1)操控检验:根据单因素方差分析结果显示,高疫情组(M高疫情=5.92,SD=0.69)比低疫情组(M低疫情=2.13,SD=0.79)的被试感知到更高的疫情严重程度(F(1,172)=5.71,p<0.05);而对于抗疫努力程度而言,高努力组显著高于低努力组(M高努力=6.17,SD=0.73 vs. M低努力=3.62,SD=1.23;F(1,172)=85.43,p<0.001),由此可见,实验操纵是成功的。

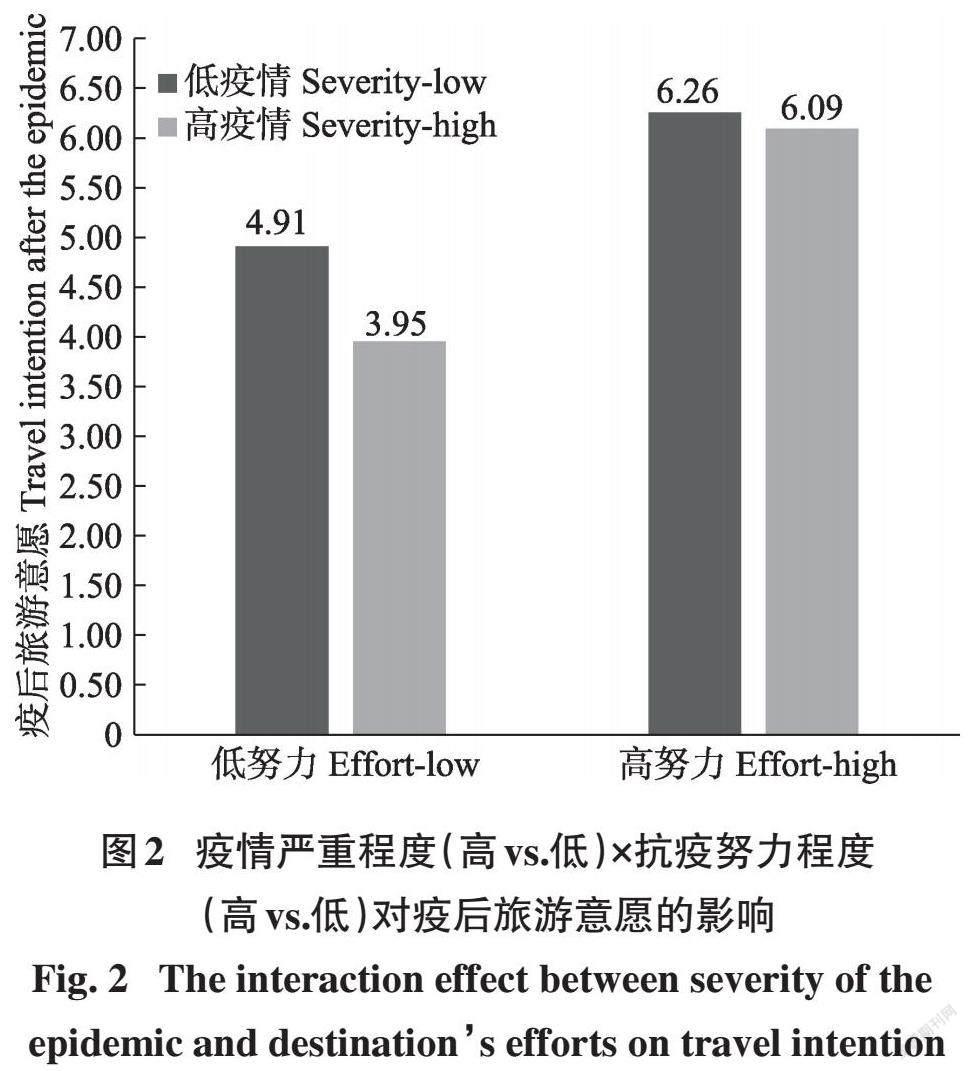

(2)疫后旅游意愿:为了验证旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度对被试疫后旅游意愿的交互作用,本研究以“疫后旅游意愿”作为因变量,将旅游目的地“疫情严重程度”和“抗疫努力程度”作为固定因子进行2(疫情严重程度:高vs.低)×2(抗疫努力:高vs.低)的双因素方差分析,结果显示,疫情严重程度(F(1, 170)=9.54,p<0.01)和抗疫努力程度(F(1, 170)=92.21,p<0.001)的主效应均显著,且两者之间的交互作用也显著(F(1, 170)=4.75,p<0.05)。进一步进行简单效应分析结果表明,当旅游目的地表现出的抗疫努力程度较低时,高疫情组的被试疫后旅游意愿要显著低于低疫情组(M低疫情=4.91,SD=1.39 vs. M高疫情=3.95,SD=1.59;F(1, 85)=8.91,p<0.01);当旅游目的地表现出的抗疫努力程度较高时,高疫情组的被试疫后旅游意愿与低疫情组无显著差异(M低疫情=6.26,SD=0.76 vs. M高疫情=6.10,SD=0.83;F(1, 85)=0.93,p=0.34)。如圖2所示。

3.5 結果讨论

研究一通过情境实验验证了旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的交互作用。具体而言,当旅游目的地表现出的抗疫努力程度较低时,旅游目的地低疫情严重度相对于高疫情严重度,能够让公众产生更积极的疫后旅游意愿;当旅游目的地表现出的抗疫努力程度较高时,旅游目的地高疫情严重度相对于低疫情严重度,对公众疫后旅游意愿的影响没有显著差异,即H1得到证明。也就是说,在遭遇疫情的严重冲击后,若旅游目的地表现出积极的抗疫态度并付诸行动,那么作为“劣势者”的旅游目的地将与作为“优越成就者”的旅游目的地(低疫情严重程度/高抗疫努力程度)一样受到公众的青睐;但若其仍然付出较低程度的抗疫努力则会被认为是“被淘汰者”,无法获得公众的支持,相比之下,公众将会更倾向选择受疫情影响严重程度较低的旅游目的地。

4 研究二:移情的中介作用

4.1 研究目的

进一步检验研究一所得结论的稳健性,并通过对移情中介作用的考察,揭示疫情背景下旅游目的地劣势者效应的影响机制,即验证H3。

4.2 被试与实验设计

本实验采用2(疫情严重程度:高vs.低)×2(抗疫努力:高vs.低)的组间设计,通过国内知名在线数据收集平台“Credamo见数”公开招募被试参与本次实验,所有被试被随机分配到4个实验组中展开测试,通过注意力验证以及对填写时长过短、答题连续极值/连续同值的问卷进行剔除后,最终收回有效问卷267份,样本数据女性被试占60.3%;除60岁以上外,各个年龄段均有涉及,以21~30岁为主(占比48.9%);从学历上来看,被试受教育程度较高(本科及以上占比82.8%);月收入水平以5001~8000元为主(占比29.2%);且居住地区分布较为广泛,来源于国内21个省份、4个自治区、4个直辖市。其中,高疫情-高努力组n=66,高疫情-低努力组n=66,低疫情-高努力组n=68,低疫情-低努力组n=67,被试的性别(χ2=1.584,p=0.663)、年龄(χ2=14.922,p=0.246)、学历(χ2=25.026,p=0.05)以及收入(χ2=11.012,p=0.528)在组间分布上均无显著差异。

4.3 实验材料与程序

本实验的情景导入与研究一基本一致。首先,请被试想象自己正在计划一次旅行,目的地尚未确定。然后进入以某个全国性的突发公共卫生事件为背景而展开的旅游目的地疫情设计,被试被告知在“浏览社交网络时,通过相关官方平台账号(地方政府或旅游部门官方微博、微信公众号和抖音号等)或者经过认证的新闻媒体处获知,某旅游目的地A地也在此次事件中受到影响”。同样,在这个步骤中,控制了旅游目的地疫情发生的时间、原因、信息源与传播渠道的可信度等因素。

随后,不同组的被试会分别看到不同的旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度的刺激材料,实验材料改编自真实的新闻报道。与研究一相同,疫情的严重程度通过旅游目的地风险评级、旅游人数、旅游收入和旅游从业人员4个要素来操控。而抗疫努力程度则通过旅游目的地采取的不同抗疫措施来调节,低努力组的被试被告知A地“仅遵守疫情防控的最基本要求”,此外没有其他特别举措;高努力组的被试会被告知A地“不仅遵守疫情防控的最基本要求”,还极重视游客安全并举全城之力抗疫,以强调其付出的努力程度。

在完成材料阅读后,被试回答了关于刺激材料的感知疫情严重程度、感知抗疫努力程度、移情水平、疫后旅游意愿等方面的问题,所有题项均采用Likert 7级量表进行测量。其中,感知疫情严重程度与感知抗疫努力程度的测量改编自Paharia等的量表[15],均用一个问项测量,包括“根据对旅游目的地A的描述,您认为A地疫情严重程度”(1=非常低,7=非常高),“根据对旅游目的地A的描述,您认为A地抗疫努力程度”(1=非常低,7=非常高)。移情(Cronbachs α=0.89)采用Batson等提出的经典测量工具,即使用6个情感词语(理解、同情、心软、温暖、温柔和感动)来衡量被试对情景主体的情感反应[55]。疫后旅游意愿的测量题项为“未来在疫情结束后,且在客观条件允许的情况下,您愿意去A地旅游吗”(1=非常不愿意,7=非常愿意)。最后,被试被邀请填写人口统计信息。

4.4 数据分析

(1)操控检验:根据方差分析结果显示,高疫情组(M高疫情=5.63,SD=0.93)比低疫情组(M低疫情=2.13,SD=0.99)的被试感知到更高的疫情严重程度(F(1,265)=4.54,p<0.05);而高努力组(M高努力=6.31,SD=1.01)和低努力组(M低努力=3.72,SD=1.50)的被试之间感知也有显著差异(F(1, 265)=72.89,p<0.001),因此,本实验对旅游目的地疫情严重程度以及抗疫努力的操控是成功的。

(2)各变量描述性统计及相关性分析:通过对各变量进行描述性统计及相关性分析可知,目的地疫情严重程度与疫后旅游意愿之间显著负相关(r=-0.19,p<0.01),目的地抗疫努力与移情及疫后旅游意愿之间显著正相关(r=0.64,p<0.01;r=0.57,p<0.01),移情正向影响疫后旅游意愿(r=0.57,p<0.01)。

(3)疫后旅游意愿:为了验证旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度的匹配对被试疫后旅游意愿的影响,本研究以“疫后旅游意愿”作为因变量,将旅游目的地“疫情严重程度”和“抗疫努力程度”作为固定因子进行2(疫情严重程度:高vs.低)×2(抗疫努力:高vs.低)的双因素方差分析。结果显示,疫情严重程度(F(1, 263)=5.94,p<0.05)和抗疫努力程度(F(1, 267)=77.86,p<0.001)的主效应均显著,且两者之间的交互作用也显著(F(1, 263)=12.29,p<0.01)。进一步进行组间对比结果表明(图3),当旅游目的地表现出低抗疫努力时,高疫情组的被试疫后旅游意愿要显著低于低疫情组(M低疫情=4.90,SD=1.49 vs. M高疫情=3.92,SD=1.44;F(1, 131)=14.63,p<0.001);当旅游目的地表现出高抗疫努力时,高疫情组的被试疫后旅游意愿与低疫情组无显著差异(M低疫情=5.76,SD=1.20 vs. M高疫情=5.94,SD=1.19;F(1, 132)=0.72,p=0.398)。

(4)中介效应分析:首先,以移情作为因变量,以旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度为自变量进行双因素方差分析。结果发现,疫情严重程度(F(1,263)=1.03,p=0.311)的主效应不显著,而抗疫努力程度(F(1,263)=108.51,p<0.001)以及两者之间的交互作用(F(1,263)=8.31,p<0.01)均显著。进一步进行组间对比结果表明(图4),在旅游目的地表现出高抗疫努力的情况下,高疫情组的被试移情显著高于低疫情组(M低疫情=5.31,SD=0.91 vs. M高疫情=5.80,SD=0.68;F(1, 131)=12.42,p<0.001);在旅游目的地表现出低抗疫努力的情况下,高疫情组和低疫情组的被试在移情上的差异不再显著(M低疫情=4.37,SD=1.30 vs. M高疫情=4.13,SD=1.11;F(1,132)=1.25,p=0.266)。

接着,使用Bootstrap进行中介效应检验,模型选择8,置信区间选择95%,样本量选择5000。结果显示(图5),有调节的中介效应显著(β=0.4019,SE=0.1485,LLCI=0.1166,ULCI=0.7033)。具体而言,在旅游目的地表现出较高抗疫努力程度的情况下,旅游目的地疫情严重程度经由移情对疫后旅游意愿(β=0.2717,SE=0.0822,LLCI=0.1168,ULCI=0.4386)的影响显著;而当控制了中介变量移情后,旅游目的地疫情严重程度对疫后旅游意愿(β=-0.0970,SE=0.2121,LLCI=-0.5146,ULCI=0.3206)的影响不再显著,说明移情的中介作用显著,且发挥了完全中介作用。在旅游目的地表现出较低抗疫努力程度的情况下,旅游目的地疫情严重程度经由移情对疫后旅游意愿(β= -01302,SE=0.1189,LLCI = -0.3695,ULCI=0.0988)的影响不显著。

4.5 结果讨论

研究二的结果在又一次验证H1的同时还证实了移情的中介作用,即移情中介了旅游目的地高疫情严重程度和高抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的影响。具体而言,在旅游目的地表现出高抗疫努力的情况下,旅游目的地高疫情严重程度经由公众移情反应对公众疫后旅游意愿的影响显著。最终,H1和H2得到有效验证。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本文通过一个预研究与两個正式实验探讨了抗疫旅游目的地形象扭转与反受追捧的原因。其中,预研究明确了公众对旅游目的地抗疫努力的认知维度,包括对目的地政府措施、社会层面支持、旅游从业者行动和居民态度4个方面的感知,并初步验证了旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度的交互效应会对公众疫后旅游意愿产生影响。

研究一在预研究的基础上进一步探索了旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的交互作用。具体而言,当旅游目的地表现出较低程度的抗疫努力时,旅游目的地低疫情严重度相对于高疫情严重度,能够让社会公众产生更高的疫后旅游意愿,即作为优胜者的旅游目的地(处于低疫情严重程度付出较低程度的抗疫努力)比作为被淘汰者的旅游目的地(处于高疫情严重程度付出较低程度的抗疫努力)更受公众欢迎;而当旅游目的地表现出较高程度的抗疫努力时,旅游目的地高疫情严重度相对于低疫情严重度,对社会公众疫后旅游意愿的影响没有显著差异,即作为劣势者的旅游目的地(处于高疫情严重程度同时付出较高程度的抗疫努力)与作为优越成就者的旅游目的地(处于低疫情严重程度但付出较高程度的抗疫努力)同样受到公众的青睐。研究一证明了旅游目的地处于高疫情严重度时,若其仍然付出较低程度的抗疫努力则会被认为是被淘汰者,无法获得公众的支持;相反,若其付出较高程度的抗疫努力就会被识别成劣势者而受到公众青睐。

研究二则验证了上述疫情背景下旅游目的地劣势者效应的中介机制,移情中介了旅游目的地高疫情严重程度和高抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的影响。在旅游目的地表现出较高程度的抗疫努力下,旅游目的地高疫情严重程度经由公众移情反应对公众疫后旅游意愿的影响显著。也就是说,旅游目的地的劣势者形象会正向影响公众的移情反应,从而激发公众积极的疫后旅游意愿。

5.2 研究启示

5.2.1 理论启示

本研究的理论贡献主要体现在以下3个方面。

第一,深化了灾害与危机背景下旅游目的地形象恢复的相关研究。已有大量研究证明,灾害与危机带给旅游目的地形象的负面影响[2]除了灾害与危机本身造成的后果外[3],游客对目的地的风险感知及恐惧会影响游客的行为[6],负面和误导性信息或媒体传播他人对危机灾害的反应以及恐惧,还会影响游客的感知[4]。然而,当前相关研究主要聚焦于原有目的地形象的恢复[2,14],对旅游目的地如何扭转负面形象,甚至成为灾后热门选择却鲜有研究探讨。基于此,本研究在疫情背景下提出了劣势者形象塑造这一旅游目的地形象扭转的新思路,即旅游目的地疫情严重程度与抗疫努力程度的交互效应会对公众疫后旅游意愿产生影响。具体而言,当旅游目的地表现出较高程度的抗疫努力时,旅游目的地高疫情严重度相对于低疫情严重度,同样受到公众的青睐。也就是说,处于疫情困境的旅游目的地通过展现出积极努力及行动的方式,不仅有助于目的地正常生产生活的恢复,还积极地塑造出一个不屈服于劣势、奋力拼搏的可敬温暖的目的地形象,由此增强公众的感知收益而弱化其感知风险,进而改变公众的疫后旅游意愿。

第二,拓展了劣势者效应在旅游领域的理论研究。劣势者效应在消费者行为领域的作用已经得到学者们的广泛证实[15,21-22,27],本研究通过探讨旅游领域中旅游目的地劣势者形象塑造对受众行为意愿的影响从而拓展了劣势者效应的研究范围,再次验证了劣势者效应的稳定性。值得注意的是,区别于以往传统的不利情境,在本研究聚焦的以疫情为代表的突发公共卫生事件背景下,劣势者效应发挥作用有其条件性,主要体现在以下两个方面。一是旅游目的地的困境主要是由其无法改变的因素造成,而非能力缺陷。如前文提到的,以疫情为代表的突发公共卫生事件具有突发性或隐匿性特征,因此,本文所指的外部劣势是疫情暴发之初给旅游目的地带来的直接影响,而并非旅游目的地在应对不力之后造成的可能性后果,只有前者才能激活公众对特定信息的加工。也就是说,归因于旅游目的地能力缺陷方面的线索是无法让公众形成“外部劣势”判断的。二是旅游目的地必须同时具备外部劣势和努力奋斗两个特征。具体而言,只有处于高竞争劣势却仍然努力奋斗的旅游目的地形象才能被识别为真正的劣势者,从而赢得公众的支持,两者缺一不可。这一研究结论同时也是对Paharia等[15]提出的基于外部劣势、激情与决心的劣势者识别特征及劣势者品牌传记有效性的进一步支持与拓展。此外,同样受疫情突发性以及辐射性等特征属性的影响,还需考虑劣势者发挥作用的时效性。这就要求旅游目的地必须较快地对疫情做出反应与行动。本文通过在两个情境实验中对旅游目的地疫情以及其行动时间进行控制(发生在“近日”),侧面验证了在本研究情境下劣势者效应发挥作用的时效性,这一点在预研究游客对目的地抗疫努力认知的考察中也得到了佐证。

第三,丰富了旅游者情绪与情感的研究情境。本研究探讨了情感资源在激发疫后旅游意愿中发挥的核心作用。尽管之前旅游目的地恢复的相关研究强调了灾害与危机管理的重要性[2],但这些研究重点放在旅游目的地安全形象的恢复上面,忽略了诞生于危机与灾害中的情感资源的潜力[13]。而本研究首先明晰了旅游目的地展现出的抗疫努力等特质在扭转因疫情劣势造成的负面形象中发挥的重要作用;其次,揭示了移情对旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度交互作用于公众疫后旅游意愿的中介机制。基于此,本文提出虽然疫情带来的冲击会影响旅游目的地原本的发展与游客的旅游意愿,但是旅游目的地表现出来的抗疫努力以及社会公众对目的地的共同关注与共同情感,这一系列源于灾害与危机中的新内容会形成特殊的情感资源,表现为旅游目的地与情感相关的新形象的构建(温暖、可敬、有担当等),并由此引发新动力的形成(纪念缅怀、帮助恢复等),最终激发新的旅游意愿。

5.2.2 实践启示

本文的研究结论对疫情等灾害背景下旅游目的地情感营销实践也具有一定的指导意义,具体而言包括以下3个方面。

第一,对劣势者信息进行编码,扭转目的地形象。人们对竞争者形成劣势者判断的信息是多维度的,主要包括竞争态势信息和竞争者特征信息[26]。其中,竞争态势信息是可观的且易被人们直接获取的,如在新冠疫情下,国内对于各地疫情风险等级的划分。本文研究结果证明,疫情严重程度相关信息的公开不仅无法使旅游目的地获得公众的支持,且在实际情况中,还会令公众避之唯恐不及,形成负面的形象和影响。因此,处于高疫情严重程度下的旅游目的地想要扭转目的地形象就必须对竞争者特征信息进行有效编码,这就涉及旅游目的地的资源、态度、行动等要素信息的深入发掘。如疫情暴发后,公众对武汉的形象认知经历了“谈鄂色变”到“英雄城市”的称赞,这其中就离不开目的地管理者对武汉历史的挖掘,历史上的武汉在战争中敢为人先、英勇奋斗,而在这次疫情中武汉也为了保障人民的安全付出了巨大的努力和牺牲,这种高抗疫努力的表现激发了公众的情感反应,从而使其与目的地建立了情感联系,也改变了公众对疫情初期武汉的负面印象和态度。因此,旅游目的地管理者要善于对劣势者信息进行编码,特别是对竞争者特征信息的充分利用和发挥,注重结合所处的外部劣势以及本地的实际情况,两方面相结合塑造出能够打动人心的劣势者形象,从而赢得公众的支持。

第二,充分运用公众情感资源,打好“感情牌”。当旅游目的地遭遇灾害与危机事件后,社会公众对灾难和灾难地共同的关注以及共同的情感会形成旅游目的地的特殊情感资源[54],这些情感资源在个体行为决策过程中将发挥重要的作用[59-63]。就如此次突如其来的新冠疫情,普通公众也同样身处困境之中,旅游目的地劣势者形象的塑造激发了公众的移情反应,也唤醒了人与人之间相互联结的共同体意识,而这种情绪资源在后续共同面对疫情带来的冲击和挑战中将起到关键作用。因此,旅游目的地管理者应运用好这一情感资源,通过融情式的信息进行示弱营销,从而进一步刺激公众的移情反应,如在社交媒体上通过短视频、图片、软文等多种形式向公众展现旅游目的地的受灾情况以及旅游目的地为了恢复发展所付出的努力,唤起公众对旅游目的地的情感联结,打好“感情牌”,做到以真情动人。

此外,对于旅游目的地的恢复与发展,不仅要强调旅游目的地安全形象的恢复,灾后旅游目的地还应设计打造一些适宜的情感旅游产品,塑造积极的目的地情感形象。一方面满足旅游者好奇、缅怀等旅游动机,另一方面为希望帮助灾区的旅游者提供实现途径。如湖北省在疫后举办的“与爱同行、惠游湖北”活动,通过全省A级旅游景区对全国游客免门票形式,既用行动表达了对帮助过湖北的医护人员、志愿者以及广大社会公众的感恩,又切实地将情感资源转换为灾后旅游目的地恢复发展的动力。

第三,防患于未然,构建与完善旅游公共卫生体系。通过本研究结论可以发现,作为劣势者的旅游目的地(处于高疫情严重程度同时付出较高程度的抗疫努力)与作为优越成就者的旅游目的地(处于低疫情严重程度但付出较高程度的抗疫努力)同样受到游客的青睐;而作为优胜者的旅游目的地(处于低疫情严重程度付出较低程度的抗疫努力)比作为被淘汰者的旅游目的地(处于高疫情严重程度付出较低程度的抗疫努力)更受游客欢迎。由此可见,社会公众对旅游目的地安全形象也十分看重,相比之下,低疫情嚴重程度的旅游目的地是游客的优选。正因如此,旅游目的地的努力更应该放在平时,着力建设与完善旅游公共卫生预防体系,将疫情突发公共卫生事件的风险关口前移。这就要求旅游目的地政府首先依托当地疾病控制中心、卫生监督管理执行机构等部门以“旅游各级单位+卫生各级单位”为核心形成预防管理机构。同时,健全预警制度、应急响应制度、人事任用与调配制度等旅游公共卫生预防体系的管理制度;其次,借力于当地智慧旅游系统建设,搭建旅游公共卫生预警平台;再次,采取“分等级应对,多部门联合”的形式,建立旅游公共卫生预防体系的应急机制;最后,关注游客与本地居民的宣传教育与心理辅导,安抚负面情绪、提供切实帮助、注重暖心温度。以此最大程度减少突发公共卫生事件的发生及其带来的冲击。

5.3 研究局限及未来展望

本研究仍存在一定的局限性,有待未来进一步探究。

首先,本文以新冠疫情为代表的突发公共卫生事件作为研究背景,探讨旅游目的地的劣势者效应,而在其他类型的危机与灾害背景下,如自然灾害、恐怖主义和经济危机等,旅游目的地劣势者形象对公众行为的影响可能会有不同的作用机制。未来可细化研究不同情境下旅游目的地劣势者效应的内部机制及其引发的行为后效,为旅游目的地的危机管理与灾后恢复提供新的思路。

其次,本文通过探讨旅游目的地疫情严重程度和抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的交互作用,分别比较了作为劣势者与作为优越成就者的旅游目的地之间对公众疫后旅游意愿影响的差异,以及作为优胜者与作为被淘汰者的旅游目的地之间对公众疫后旅游意愿影响的不同。未来可聚焦考察劣势者与优胜者旅游目的地对游客认知与行为的不同影响,这两者是实践发展中更为常见的例子,进一步比较旅游目的地示弱与示强营销的效果差异。

最后,本研究主要考察了旅游目的地疫情嚴重程度和抗疫努力程度对公众疫后旅游意愿的交互作用及其中介机制,未来可进一步探究其边界条件,如考虑不同的目的地劣势者形象展现与传播形式(图片、软文和短视频等)、示弱营销的时机(危机或灾害的哪个阶段)以及游客个人特质等因素对示弱营销效果的影响,拓展现有研究结论。

参考文献(References)

[1] YEH S S. Tourism recovery strategy against COVID-19 pandemic[J]. Tourism Recreation Research, 2020, 46(2): 188-194.

[2] WUT T M, XU J, WONG S M. Crisis management research (1985—2020) in the hospitality and tourism industry: A review and research agenda[J]. Tourism Management, 2021, 85. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104307.

[3] ZENKER S, KOCK F. The coronavirus pandemic—A critical discussion of a tourism research agenda[J]. Tourism Management, 2020, 81. DOI: 10.1016/j.tourman.2020.104164.

[4] ZHENG D, LUO Q, RITCHIE B W. Afraid to travel after COVID-19? Self- protection, coping and resilience against pandemic ‘travel fear[J]. Tourism Management, 2021, 83. DOI: 10.1016/j.tourman. 2020.104261.

[5] 何日更重游——《新冠肺炎疫情下的旅游需求趋势调研报告》[EB/OL]. [2020-06-17]. https://cloud.tencent.com/developer/article/ 1646571. [When will we revisit - “Research Report on Travel Demand Trends under the COVID-19”[EB/OL]. [2020-06-17]. https://cloud.tencent.com/developer/article/1646571.]

[6] KOZAK M, CROTTS J C, LAW R. The impact of the perception of risk on international travellers[J]. International Journal of Tourism Research, 2007, 9(4): 233-242.

[7] CASALI G L, LIU Y, PRESENZA A, et al. How does familiarity shape destination image and loyalty for visitors and residents? [J]. Journal of Vacation Marketing, 2020, 27(1). DOI:10.1177/1356766720969747.

[8] HASSAN S B, SOLIMAN M. COVID-19 and repeat visitation: Assessing the role of destination social responsibility, destination reputation, holidaymakers trust and fear arousal[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2020, 19. DOI: 10.1016/j.jdmm.2020.100495.

[9] DE SAUSMAREZ N. The potential for tourism in post-crisis recovery: Lessons from Malaysias experience of the Asian financial crisis[J]. Asia Pacific Business Review, 2007, 13(2): 277-299.

[10] RASOOLIMANESH S M, SEYFI S, RASTEGAR R, et al. Destination image during the COVID-19 pandemic and future travel behavior: The moderating role of past experience[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 21. DOI: 10.1016/j.jdmm.2021.100620.

[11] RASTEGAR R, SEYFI S, RASOOLIMANESH S M. How COVID-19 case fatality rates have shaped perceptions and travel intention?[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 47(3): 353-364.

[12] AVRAHAM E. Destination image repair during crisis: Attracting tourism during the Arab Spring uprisings[J]. Tourism Management, 2015, 47: 224-232.

[13] NADEAU J, WARDLEY L J, RAJABI E. Tourism destination image resiliency during a pandemic as portrayed through emotions on Twitter[J]. Tourism and Hospitality Research, 2021, 22(1): 60-70.

[14] AVRAHAM E. From 9/11 through Katrina to Covid-19: Crisis recovery campaigns for American destinations[J]. Current Issues in Tourism, 2020, 24(20): 2875-2889.

[15] PAHARIA N, KEINAN A, AVERY J, et al. The underdog effect: The marketing of disadvantage and determination through brand biography[J]. The Journal of Consumer Research, 2011, 37(5): 775-790.

[16] VANDELO J A, GOLDSCHMIED N P, RICHARDS D. The appeal of the underdog[J]. Personality Social Psychology Bulletin, 2007, 33(12): 1603-1616.

[17] KIM J H, ALLISON S, EYLON D, et al. Rooting for (and then abandoning) the underdog[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2008, 38(10): 2550-2573.

[18] GOOT M. Underdogs, bandwagons or incumbency? Party support at the beginning and the end of Australian election campaigns, 1983-2007[J]. Australian Cultural History, 2010, 28(1): 69-80.

[19] SIMON H A. Bandwagon and underdog effects and the possibility of election predictions[J]. Public Opinion Quarterly, 1954, 18(3): 245-253

[20] 楊晨, 王海忠, 钟科. “示弱”品牌传记在“蛇吞象”跨国并购中的正面效应[J]. 中国工业经济, 2013(2):143-155. [YANG Chen, WANG Haizhong, ZHONG Ke. The positive effect of underdog brand biography on consumer purchase intention of the acquired brand after inferior-to-superior cross-border M&A[J]. China Industrial Economics, 2013(2): 143-155.]

[21] JUN S K, SUNG J Y, GENTRY J W, et al. Effects of underdog (vs. top dog) positioning advertising[J]. International Journal of Advertising, 2015, 34(3): 495-514.

[22] 沈正舜, 李怀斌. 示弱还是示强? 品牌传记与消费者品牌态度:移情的中介作用[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(6): 138-152. [SHEN Zhengshun, LI Huaibin. To be underdogs or top dogs? The brand biography and consumers brand attitude: The mediation role of empathy[J]. Foreign Economics & Management, 2019, 41(6): 138-152.]

[23] SIEMENS J C, WEATHERS D, SMITH S, et al. Sizing up without selling out: The role of authenticity in maintaining long-run consumer support for successful underdog brands[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(1): 1-20.

[24] FESTINGER L. A Theory of Cognitive Dissonance[M]. Stanford: Stanford University Press, 1957: 137.

[25] MCGINNIS L P, GENTRY J W. Underdog consumption: An exploration into meanings and motives[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(2): 191-199.

[26] 鐘科, 王海忠, 杨晨. 人们何时支持弱者? 营销中的劣势者效应研究述评[J]. 外国经济与管理, 2014, 36(12): 13-21. [ZHONG Ke, WANG Haizhong, YANG Chen. Why do people stand by the weak side?A review of the literature of underdog effect in marketing[J]. Foreign Economics & Management, 2014, 36(12): 13-21.]

[27] KIRMANI A, HAMILTON R W, THOMPSON D V, et al. Doing well vs. doing good: The differential effect of underdog positioning on moral and competent service providers[J]. Journal of Marketing, 2016, 81(1). DOI: 10.1509/jm.15.0369.

[28] 邓爱民. 防患于未然:旅游公共卫生体系的缺失与构建[J]. 社会科学家, 2020(4): 9-15. [DENG Aimin. Prevention is better than cure: The absence and construction of a public health system for tourism[J]. Social Scientist, 2020(4): 9-15.]

[29] G?SSLING S, SCOTT D, HALL C M. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2021, 29(1): 1-20.

[30] LI J, NGUYEN T H H, COCA-STEFANIAK J A. Coronavirus impacts on post-pandemic planned travel behaviours[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 86. DOI: 10.1016/j.annals.2020.102964.

[31] NEUBURGER L, EGGER R. Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region[J]. Current Issues in Tourism, 2020, 24(7): 1003-1016.

[32] BHATI A S, MOHAMMADI Z, AGARWAL M, et al. Motivating or manipulating: The influence of health-protective behaviour and media engagement on post-COVID-19 travel[J]. Current Issues in Tourism, 2020, 24(15): 2088-2092.

[33] YANG S, ISA S M, RAMAYAH T. How are destination image and travel intention influenced by misleading media coverage? Consequences of COVID-19 outbreak in China[J]. Vision-The Journal of Business Perspective, 2021, 25(1): 1-10.

[34] ZENKER S, BRAUN E, GYIMTHY?THY S. Too afraid to travel? Development of a pandemic (COVID-19) anxiety travel scale (PATS)[J]. Tourism Management, 2021, 84(5). DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104286.

[35] MARINE-ROIG E, HUERTAS A. How safety affects destination image projected through online travel reviews[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2020, 18. DOI: 10.1016/j.jdmm.2020.100469.

[36] FLOYD M F, PENNINGTON-GRAY L. Profiling risk perceptions of tourists[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(4): 1051-1054.

[37] HALL C M. Crisis events in tourism: Subjects of crisis in tourism[J]. Current Issues in Tourism, 2010, 13(5): 401-417.

[38] LEE S T, KIM H S. Nation branding in the COVID-19 era: South Koreas pandemic public diplomacy[J]. Place Branding and Public Diplomacy, 2020, 17(4): 382-396.

[39] RATHER R A. Demystifying the effects of perceived risk and fear on customer engagement, co-creation and revisit intention during COVID-19: A protection motivation theory approach[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 20. DOI: 10.1016/j.jdmm.2021.100564.

[40] TUNG V W S, TSE S, CHAN D C F. Host-guest relations and destination image: Compensatory effects, impression management, and implications for tourism recovery[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2021, 38(8): 833-844.

[41] JOO D, XU W, LEE J, et al. Residents perceived risk, emotional solidarity, and support for tourism amidst the COVID-19 pandemic[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 19. DOI: 10.1016/j.jdmm.2021.100553.

[42] WANG F, XUE T, WANG T, et al. The mechanism of tourism risk perception in severe epidemic—The antecedent effect of place image depicted in anti-epidemic music videos and the moderating effect of visiting history[J]. Sustainability, 2020, 12(13): 1-16.

[43] HAIDT J. The Righteous Mind[M]. New York: Vintage Books, 2012: 57.

[44] ESCALAS J E, STEM B B. Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas[J]. Journal of Consumer Research, 2003, 29(4): 566-578.

[45] ESCALAS J E. Imagine yourself in the product: Mental simulation, narrative transportation, and persuasion[J]. Journal of Advertising, 2004, 33(2): 37-48.

[46] 付曉蓉, 兰欣. 共情 vs.同情?不幸事件后社会公众的情绪反应与旅游意向研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(12): 109-122. [FU Xiaorong, LAN Xin. Empathy vs. sympathy? The effect of public emotional responses on travel intention following adverse events[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(12): 109-122.]

[47] BIRAN A, PORIA Y. Re-conceptualizing dark tourism[M]// SHARPLEY R, STONE P R. Contemporary Tourist Experience: Concepts and Consequences . London: Routledge, 2012: 57-70.

[48] BIRAN A, PORIA Y, OREN G. Sought experiences at (dark) heritage sites[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(3): 820-841.

[49] KANG E, SCOTT N, LEE T J, et al. Benefits of visiting a ‘dark tourism site: The case of the Jeju April 3rd Peace Park, Korea[J]. Tourism Management, 2011, 33(2): 257-265.

[50] RITTICHAINUWAT B N. Responding to disaster: Thai and Scandinavian tourists motivation to visit Phuket, Thailand[J]. Journal of Travel Research, 2008, 46(4): 422-432.

[51] BIRAN A, LIU W, LI G, et al. Consuming post-disaster destinations: The case of Sichuan, China[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 47: 1-17.

[52] SHARPLEY R. Shedding light on dark tourism: An introduction[M]// SHARPLEY R, STONE P R. The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism. Bristol: Channel View Publications, 2009: 3-22.

[53] LAING J H, FROST W. Presenting narratives of empathy through dark commemorative exhibitions during the Centenary of World War One[J]. Tourism Management, 2019, 74(10): 190-199.

[54] 劉世明, 李蔚. 灾后旅游市场赢回策略影响研究——基于汶川地震后四川旅游的实证[J]. 旅游学刊, 2011, 26(12): 41-48. [LIU Shiming, LI Wei. Study on the impact of tourists winning back tactics after disasters: Based on the empirical study of tourism in Sichuan province after Wenchuan earthquake[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(12): 41-48.]

[55] BATSON C D, EKLUND J H, CHERMOK V L, et al. An additional antecedent of empathic concern: Valuing the welfare of the person in need[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 93 (1): 65-74.

[56] CHACKO H E, MARCELL M H. Repositioning a tourism destination: The case of New Orleans after hurricane Katrina[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2007, 23(2/4): 223-235.

[57] NAWIJN J, FRICKE M C. Visitor emotions and behavioral intentions: The case of concentration camp memorial neuengamme[J]. International Journal of Tourism Research, 2015, 17(3): 221-228.

[58] LEE K H, HYUN S S. The effects of perceived destination ability and destination brand love on tourists loyalty to post-disaster tourism destinations: The case of Korean tourists to Japan[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2016, 33(5): 613-627.

[59] CHUNG W, ZENG D. Dissecting emotion and user influence in social media communities: An interaction modeling approach[J]. Information and Management, 2020, 57(1). DOI: 10.1016/j.im.2018.09.008.

[60] NADEAU J, HESLOP L, OREILLY N, et al. Destination in a country image context[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(1): 84-106.

[61] PARK S B, KIM H J, OK C M. Linking emotion and place on Twitter at Disneyland[J]. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2018, 35(5): 664-677.

[62] RAHMANI K, GNOTH J, MATHER D. A psycholinguistic view of tourists emotional experiences[J]. Journal of Travel Research, 2019, 58(2): 192-206.

[63] BAUMANM J, YUAN J, WILLIAMS H A. Developing a measure for assessing tourists empathy towards natural disasters in the context of wine tourism and the 2017 California wildfires[J]. Current Issues in Tourism, 2019(2): 1-16.

[作者简介]郭可欣(1993—),女,湖北汉川人,博士研究生,研究方向为旅游市场营销、数字旅游、文化遗产旅游,E-mail: kexin_guo@163.com;邓爱民(1971—),男,湖北浠水人,博士,教授,研究方向为旅游管理,E-mail: dam99@163.com,通讯作者;龙安娜(1994—),女,湖南吉首人,博士,讲师;涂铭(1985—),男,湖北武汉人,博士,副教授。

Abstract: Disasters and crises such as COVID-19 can have a negative effect on the images of tourism destinations. However, existing studies have mainly focused on the recovery of such images after crises; little research has examined the reasons for reversing the image of epidemic-resistant tourism destinations and their renewed popularity.

This article investigates tourism destination image management in the context of epidemics. By means of the underdog effect, this paper examines the influence of two factors—the severity of an epidemic and degree of anti-epidemic efforts—on public willingness to travel following that epidemic; it does so through a pre-study and two formal experiments, and it investigates the mechanisms underlying the effect of those two factors on willingness to travel. The following findings emerged. First, public perceptions of tourism destinations anti-epidemic efforts were mainly evident in four ways: government measures, social support, tourism labor actions, and destination residents attitudes. Second, there was an interactive effect between the degree of tourism destinations anti-epidemic efforts and the severity of the epidemic in tourism destinations: destinations with high epidemic severity received the same public support as those with low epidemic severity when they displayed a higher degree of anti-epidemic efforts. Third, public empathic responses played a mediating role in those processes.

The theoretical contributions of this paper are as follows. First, it enhances research on the recovery of tourism destination image in the context of disasters and crises; it proposes the novel idea of underdog image building as a way of reversing tourism destination image. Second, it expands theoretical research on the underdog effect in tourism: it shows that in the context of public health events such as epidemics, the underdog effect has its own conditions and time influences. Third, this study enriches research on tourists emotions and feelings: it clarifies the important role of tourism destinations efforts to deal with epidemics and reverse the negative impacts of an epidemic.

This paper provides suggestions for reversing the negative image of tourism destinations and promoting positive emotions for marketing following public health emergencies. This study finds that tourism destinations should do the following. First, modify information related to an underdog state to promote the image of the destination. Second, fully utilize public emotional resources and promote emotional advantages. Third, prevent problems before they arise and improve the tourism public health system.

Keywords: destination image; underdog effect; empathy; travel intention

[責任编辑:宋志伟;责任校对:王 婧]