针刀联合绳带疗法对脑卒中偏瘫患者下肢运动功能、神经功能的影响*

2023-05-13祝美珍邱雪梅毛志明蒋宗平黄惠媛

王 琳,祝美珍,邱雪梅,毛志明,蒋宗平,黄惠媛

(1.中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院,广西 桂林 541000;2.广西中医药大学,广西 南宁 530000)

脑卒中是神经系统常见病、多发病,其致残率较高。调查结果显示[1],2020年我国40岁以上人群中,卒中患者约为1780万,卒中新发患者约为340万,卒中相关的死亡患者约为230万,庞大的数字背后是对脑卒中预防、治疗及康复领域的巨大挑战。急性脑卒中的常见症状是偏瘫,步态异常是偏瘫患者常见的运动模式障碍[2]。偏瘫以踝关节跖屈内翻、膝关节僵硬进而影响身体力线为特征[3-5],严重影响患者的生活质量,因此,改善脑卒中患者运动模式及行走步态,提高下肢运动功能和神经恢复功能是当前临床工作的重点。本研究根据中西医结合的相关理论,以针刀发挥针刺作用为基础,利用针刀具有西医切割、松解粘连的作用,联合绳带整体调整力学平衡的方法,对脑卒中恢复期偏瘫患者早期康复脑功能及肌肉失衡后再重塑的作用展开探究,试图探索出一套有效改善脑卒中患者下肢运动功能和神经恢复功能的治疗方法。

1 资料与方法

1.1 诊断标准

1.1.1 中医诊断标准 采用《中风病诊断与疗效判定标准(试行)》[6]中的相关诊断标准。主症:偏瘫、神识昏蒙,言语謇涩或不语,偏身感觉异常,口舌歪斜。次症:头痛,眩晕,瞳神变化,饮水发呛,目偏不瞬,共济失调。起病方式:急性起病,发病前多有诱因,常有先兆症状。发病年龄:多在40岁以上。具备2个主症以上,或1个主症2个次症,结合起病、诱因、先兆症状、年龄即可确诊。

1.1.2 西医诊断标准 符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[7]中的相关诊断标准。患者均为急性起病,出现一侧面部或肢体无力或麻木、语言障碍等局灶神经功能缺损,少数为全面神经功能缺损。所有受试对象均经头颅CT或MRI证实病灶,并排除脑出血。

1.2 纳入标准(1)同时符合中西医缺血性脑卒中诊断标准;(2)初发脑卒中,发病1~3个月;(3)年龄40~75岁;(4)入院前无严重残疾,0分<mRS评分≤4分;(5)意识清醒,能与治疗师配合良好;(6)生命体征稳定,无其他疾病并发症;(7)存在步行功能障碍,Holden分级在0、1、2级者;(8)患者或家属同意并签署知情同意书。

1.3 排除标准 (1)小脑、脑干梗死者;有小脑功能损伤及前庭功能障碍者;(2)非首次发作者;(3)近6个月内有心肌梗死发作,心、肝、肾等脏器功能减退或衰竭者;(4)入院时伴有严重的并发症或全身性疾病者;(5)近3个月内曾经参加其他临床试验者;(6)既往有脑卒中、脑肿瘤、脑外伤及其他神经系统病史或继发精神障碍者;(7)针刀操作部位或者穴位附近有皮肤感染者;(8)下肢有骨关节疾病而不能进行训练者;(9)存在下肢浅感觉及本体觉障碍的患者,或存在严重下肢畸形、髋、膝、踝术后及疼痛者;(10)存在严重认知及交谈障碍,如视理解、听理解障碍而不能进行训练者;(11)不配合治疗者;(12)研究者认为患者伴有的其他疾病可能干扰神经功能评价,或参加本试验可能导致患者发生其他的并发症;(13)无症状型脑梗死患者。

1.4 研究对象 纳入中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院2020年2月至2021年12月神经康复科住院的脑卒中恢复期偏瘫患者120例,年龄53~75岁。按照随机数字表法分为对照组、绳带组、针刀组和针刀联合绳带治疗组(以下简称联合治疗组),每组各30例。该研究符合人临床研究相关伦理要求,通过中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院伦理委员会审查。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 仅采用运动疗法及物理疗法。在良肢位基础上,运动疗法主要包括偏瘫肢体运动治疗(使用上下肢康复训练器RehaMoto LGT-5100D 下肢训练模式,助力训练20 min/次)、神经肌肉促通技术(Bobath技术40 min/次)。物理疗法为电子生物反馈(EMG-Stim反馈刺激模式20 min/次)治疗。上述治疗1次/d,每周治疗5 d,连续治疗4周。

1.5.2 绳带组 绳带组在对照组治疗方法的基础上佩戴特制弹力绳带,贯穿于每次运动疗法及物理治疗的整个过程中,绳带宽度为5 cm,共10格,两端的一格内有内衬小格,用于下肢固定。采取单根双侧后拉法:(1)绳带取中间位,将患侧最上面一格套入患侧肩;(2)将患侧绳带的倒数第三格从患侧下肢外侧足跟处套入;(3)将倒数第二段从足尖套入;(4)将最后一格从足跟处向前套入;(5)将最后一格内的小格从足尖套入,同样方法用于健侧。1次/d,30 min/次,每周治疗5 d,连续治疗4周。

1.5.3 针刀组 针刀组在对照组治疗方法的基础上采用针刀治疗。针刀作用于患侧下肢坐骨神经、胫腓神经;同时刺激患侧下肢阔筋膜张肌、髂胫束、股四头肌、小腿腓肠肌肌肉;而患肢关节挛缩的韧带肌腱行橫行切割松解。随后针刀快速直刺患肢足三里、丰隆、腾跃(外踝尖上4寸,胫前肌中点)、解溪、三阴交、太冲,每周治疗2次,连续治疗4周。

1.5.4 联合治疗组 联合组在对照组治疗方法的基础上,联合采用针刀治疗及绳带治疗(方法同针刀组及绳带组方法)。

1.6 观察指标 所有患者治疗前、治疗2周、治疗4周、治疗后3个月的评估均由同一位有3年以上工作经验的物理治疗师完成。评估所用的量表包括:日常生活能力评定(Barthel指数评估)量表、偏瘫患者下肢运动功能评定Fugl-Meyer量表、偏瘫步行能力评定量表Berg平衡量表(Berg balance scale,BBS),以上指标用于近期疗效的对比分析。脑梗死后功能状态评分被认为是预测脑梗死长期生存的重要因素[8]。既往多数研究应用脑卒中后3个月或半年的改良Rankin评分(modified Rankin scale,mRS)作为预测指标[9-10],本研究采用3个月mRS评分(脑卒中后神经恢复功能评定)进行远期效果的综合评定。

1.6.1 日常生活能力评定 使用Barthel(modified Barthel inder,MBI)指数量表来评定日常生活质量[11],包括穿衣服、身体转移、行走、大小便的控制等项目。满分为100分。100分,表示能够独立生活,无需他人照护;61~99分,为轻度生活障碍,少部分生活内容需他人照顾;41~60分,代表中度依赖,大部分需他人照护;≤40分,代表重度依赖,全部需他人照护。

1.6.2 偏瘫患者下肢运动功能评定Fugl-Meyer量表(Fugl-Meyer assessment, FMA)评分[12]主要项目包括神经反射活动、屈肌的共同运动、伸肌的共同运动、联合共同运动、分离运动以及协调/速度等评定。满分为34分。

1.6.3 偏瘫步行能力评定 采用功能性步行量表(functional ambulation category scale,FAC)[13]进行评定,分为0~5级,并对应赋值0~5分,得分越高表示步行功能越好。

1.6.4 平衡功能测定 采用BBS评定偏瘫患者平衡功能。各项评分总和为56分,各项评分的总和越高代表脑卒中患者平衡的能力越好[14]。各项评分的总和<40分,提示患者有跌倒的风险。

1.6.5 脑卒中后神经恢复功能评定 采用改良Rankin量表(modified rankin scale,mRS)[15]对脑卒中恢复功能进行判断,分值0~6分。其中mRS评分>2分及死亡均判定为预后不良,mRS评分≤2分判定为预后良好。

1.7 统计学方法 计量数据用(±s)表示,采用SPSS 25.0统计学软件进行数据的分析,多组计量资料比较采用析因设计方差分析;两两比较应用LSD-t法。计数资料用率表示,多组比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 4组患者基线资料比较 4组患者基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

2.2 4组患者治疗前、治疗2周及治疗4周MBI、FMA评分比较治疗前4组患者MBI、FMA评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。经过2周治疗后各组Barthel指数评分均提高,4周治疗后显著提高,其中联合治疗组治疗效果优于其余3组。经过2周治疗后各组FMA评分均升高,4周治疗后显著提高,其中联合治疗组治疗效果优于其余3组。(见表2)

表2 4 组患者治疗前、治疗2 周及治疗4 周MBI、FMA 评分比较 (±s,分)

注:与对照组比较,aP>0.05;与治疗前比较,bP>0.05,cP<0.05;与对照组同期比较,dP<0.05;与绳带组、针刀组同期比较,eP<0.05

MBI评分 FMA评分治疗前 治疗2周 治疗4周 F P 治疗前 治疗2周 治疗4周 F P对照组 30 49.83±9.51 52.83±10.23b 56.33±10.42c 3.137 0.048 15.30±1.62 16.10±1.86b 16.73±2.08c 2.754 0.167绳带组 30 49.17±7.67a 54.00±10.62c 62.67±12.91c d 11.124 0.000 15.67±1.57 16.17±1.80b 18.10±2.86c d 6.541 0.084针刀组 30 49.50±7.92a 54.17±11.38b 64.17±14.45c d 12.606 0.000 15.77±1.83 17.03±2.92c 19.30±3.98c d 11.227 0.000联合治疗组30 49.33±10.48a 55.67±13.18c 72.33±14.72c d e 25.423 0.000 15.97±6.46 19.03±4.96c 23.20±5.13c d e 21.074 0.000 F 0.174 6.125 16.514 0.157 6.254 15.744 P 0.828 0.037 0.000 0.867 0.000 0.000组别 例数

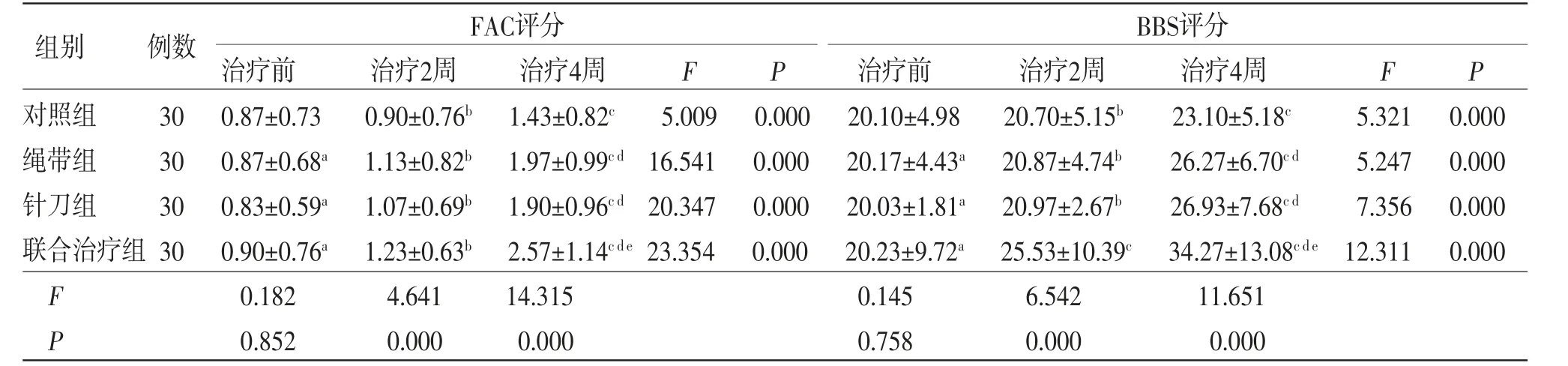

2.3 4组患者治疗前、治疗2周及治疗4周FAC、BBS评分比较 治疗前4组患者FAC、BBS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。4组患者治疗4周时FAC、BBS评分均较治疗前提高(P<0.05);绳带组、针刀组及联合治疗组与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05);联合治疗组在治疗4周时与绳带组、针刀组比较,AC、BBS评分显著改善(P<0.05)。(见表3)

表3 4 组患者治疗前、治疗2 周及治疗4 周FAC 评分、BBS 评分比较 (±s,分)

表3 4 组患者治疗前、治疗2 周及治疗4 周FAC 评分、BBS 评分比较 (±s,分)

注:与对照组比较,aP>0.05;与治疗前比较,bP>0.05,cP<0.05;与对照组同期比较,dP<0.05;与绳带组、针刀组同期比较,eP<0.05

FAC评分 BBS评分治疗前 治疗2周 治疗4周 F P 治疗前 治疗2周 治疗4周 F P对照组 30 0.87±0.73 0.90±0.76b 1.43±0.82c 5.009 0.000 20.10±4.98 20.70±5.15b 23.10±5.18c 5.321 0.000绳带组 30 0.87±0.68a 1.13±0.82b 1.97±0.99c d 16.541 0.000 20.17±4.43a 20.87±4.74b 26.27±6.70c d 5.247 0.000针刀组 30 0.83±0.59a 1.07±0.69b 1.90±0.96c d 20.347 0.000 20.03±1.81a 20.97±2.67b 26.93±7.68c d 7.356 0.000联合治疗组30 0.90±0.76a 1.23±0.63b 2.57±1.14c d e 23.354 0.000 20.23±9.72a 25.53±10.39c 34.27±13.08c d e 12.311 0.000 F 0.182 4.641 14.315 0.145 6.542 11.651 P 0.852 0.000 0.000 0.758 0.000 0.000组别 例数

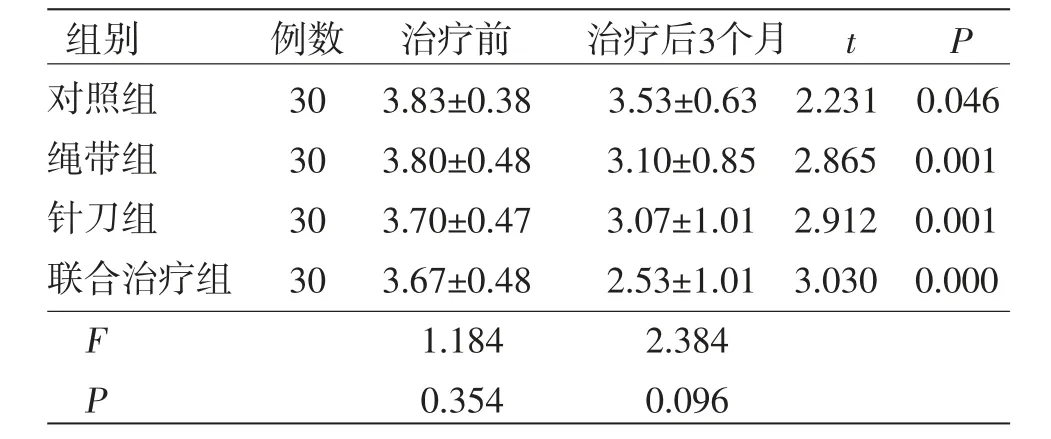

2.4 4组患者治疗前、治疗后个3月mRS量表评分比较 治疗前4组患者mRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。4组患者治疗3个月后mRS评分均较治疗前提高(P<0.05),但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(见表4)

表4 4 组患者治疗前、治疗后3 个月mRS 量表评分比较(±s,分)

表4 4 组患者治疗前、治疗后3 个月mRS 量表评分比较(±s,分)

组别 例数 治疗前 治疗后3个月 t P对照组 30 3.83±0.38 3.53±0.63 2.231 0.046绳带组 30 3.80±0.48 3.10±0.85 2.865 0.001针刀组 30 3.70±0.47 3.07±1.01 2.912 0.001联合治疗组 30 3.67±0.48 2.53±1.01 3.030 0.000 F 1.184 2.384 P 0.354 0.096

3 讨 论

脑卒中在中医学中称为“中风”,其发病机制总属阴阳失调、气血逆乱。本病病位在心脑,与肝肾密切相关,多属本虚标实,分为“中脏腑”和“中经络”。“中经络”表现为半身不遂、口眼歪斜,多数情况因正气未复而邪气独留发展为中风后遗症,遗留偏瘫之症。西医学认为脑卒中后偏瘫属于中枢性瘫痪,主要是由于发生脑血管意外后大脑皮层运动区及下行纤维(皮质脊髓束)受损,对下运动神经元失去抑制和调控作用,导致脊髓反射功能“释放”,从而出现随意运动减少或消失。中风偏瘫患者出现痉挛状态及联带运动模式后,对运动功能的恢复和生活质量会产生严重影响,因此,在中风恢复早期以尽早缓解痉挛、促进分离运动出现、提高患者日常生活能力为主要目标[16]。根据世界卫生组织(WHO)提出的标准,当患者生命体征平稳、神经系统症状不再进展48 h以后开始介入康复治疗[17]。目前中医在治疗中风后痉挛性瘫痪方面积累了丰富的经验[16,18],如药物、针灸及康复治疗都有一定的疗效,但是单独使用其中某种治疗对抗偏瘫后肢体功能障碍存在一定的局限性[19]。

近年来,有研究显示在脑卒中偏瘫患者康复治疗中,绳带疗法对患者异常姿势和异常步态起到了良好的纠正作用。早在《黄帝内经》就有对痉挛的论述,如《素问·长刺节论篇》言:“病在筋,筋挛节痛,不可以行,名曰筋痹。”指病变部位在筋,筋肉拘挛,关节疼痛,不能行走,名为“筋痹”[20]。绳带的压力点作用于经筋腧穴,能在肩井、天枢、关元、足三里、涌泉等穴位产生持续穴位刺激效应,一方面通过从“穴感经传”放大腧穴效应,把体姿中正自然且协调有序的感觉传导至患者肩、胸、腰、髋、膝、足,另一方面通过“感在局部(腧穴局部特异性),传至远方(经络系统循行分布)”而发挥放大效应。而西医学认为绳带的捆绑可把力线贯彻到筋膜链当中,像网络一样分布并为身体提供很大的抗重力伸直能力。绳带连接着人体的前表链、后表链、体侧链、螺旋链等,下起自足底,上至肩胛骨,故绳带的捆绑可通过核心肌群,使绳带步行训练成为一个连续的筋膜协同网络,把筋膜、肌肉、韧带及其相关软组织按照特定的层次和方向连接起来,更有利于患者建立以腹式为主的呼吸模式、增加腹部肌肉力量和耐力,从而增强腹压,更好起到姿势控制的作用,同时使患者获得抗重力伸直能力。而本研究结果提示,绳带组患者在治疗2周时的MBI及治疗4周时的MBI、FMA、FAC、BBS评分均较治疗前明显提高,说明患者步行能力有显著提高,提示在早期脑卒中偏瘫患者康复中应用绳带治疗可对患者异常姿势及步态起到辅助修正作用。

针刀是兼备针与刀两者功能的一种新型闭合性微创性疗法。其将中医针灸的“针”与西医外科的“刀”相结合,同时具备传统针剌的刺治效果与微创疗法的割治效果[21]。国内有学者[22-23]选用肌肉、韧带起止点及粘连、瘢痕处作为进针点对中风后痉挛患者行针刀治疗术,患者痉挛及运动情况均有所改善。针刀刺激穴位具有整体调节和剥离、松解局部粘连的作用,能通过对症对因治疗达到改善的治疗效果。对于脑卒中后偏瘫状态,针刀能调节与疾病相关的弓弦力学系统的解剖结构,整体破坏疾病网络状的病理构架,解除肌肉痉挛,平衡肌力,调整肢体负重力线,从而让人体能够按照自身的生理需要重建新的力学平衡[24]。FMA量表主要反映患者异常运动模式的变化状态,偏瘫患者恢复期的运动功能相比于早期有一定改善,然而该阶段由于痉挛反应会呈现异常步态模式[25]。本研究显示,针刀组患者在治疗2周时的FMA评分较治疗前明显提高,治疗4周时MBI、FMA、FAC、BBS评分均较治疗前有明显提高,提示在脑卒中偏瘫患者步行能力康复治疗中针刀治疗有较明显疗效。而本研究重点以《素问·痿论篇》中提出的“治痿独取阳明”为理论基础,选取足阳明胃经之足三里、丰隆配合腾跃强筋促步、扶阳抑阴,沟通足太阴脾经之三阴交补气养血、濡养筋脉,取太冲以平肝潜阳、调理气血,应用针刀对脑卒中后偏瘫患者快速直刺患肢上述穴位,同时运用肌肉、神经触激术,对挛缩韧带进行切割松解,调节肌肉张力,再利用绳带疗法促进感觉整合、纠正调整姿势的作用使身体肌肉固化良性行动模式,同时经过不断重复训练以促使脑功能重塑而达到提高患者下肢步行能力的目的。

本研究结果显示联合治疗组在治疗2周时的MBI、FMA、BBS评分、治疗4周时的MBI、FMA、FAC、BBS评分及治疗3个月后mRS评分均较治疗前显著改善,且该联合疗法对于患者恢复下肢步行能力较单纯针刀组和绳带组效果更优,研究结果为临床卒中偏瘫患者康复提供一种新思路。与此同时,本研究发现,治疗2周时,除联合治疗组外仅有绳带组MBI评分及针刀组的FMA评分较治疗前明显提高,提示脑卒中偏瘫患者步行能力训练康复治疗需要重新建立肌肉协调平衡,是一个循序渐进的缓慢过程,故坚持长期且联合有效的治疗才能达到理想效果;然而偏瘫患者早期开展康复肢体的恢复过程除肌力变化外,肌张力的变化也参与了恢复的整个过程。恢复过程中有肌张力低下的迟缓期和肌张力增高的痉挛期,针刀及绳带疗法对于脑卒中偏瘫不同时期的作用可作为进一步的研究方向。