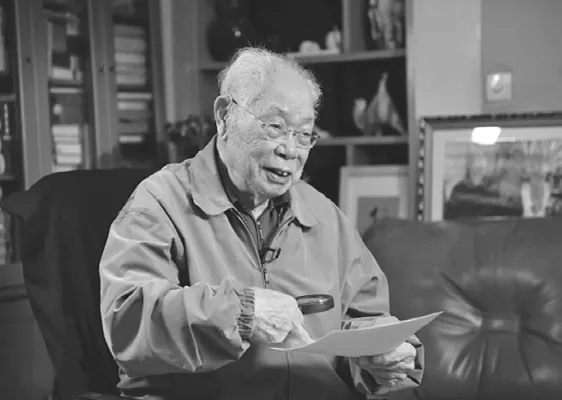

马识途:“子弹”还在飞

2023-04-06

2010年,由马识途的小说《夜谭十记》而改编的电影《让子弹飞》上映。这一年,马识途95岁,坐着姜文的“子弹”进入大众视野。如今13年过去了,他已进入108岁茶寿,仍然健步如飞、笔耕不辍。

虽然是以作家身份闻名,作为一名老党员的马识途却说:“我入党就宣誓:终身做一个‘职业革命家’。”

西南联大里的“老家伙”

81年前的秋天,马识途来到春城昆明,考入西南联合大学外文系,后转入中文系。这一年,他26岁,作为一个“胡子拉碴的老家伙”,和少男少女们一起参加食堂的“抢饭战斗”,泡在茶馆里读闲杂书、论天下事。

“教授天团”众星璀璨,有的课程火爆,窗口挤满旁听的人;有的则出名的冷门,如唐兰先生的“说文解字”课,专修的只有五六人,马识途便是其中之一。

山河沦陷、硝烟炮火中,唐兰、罗常培、闻一多、王力、陈梦家等文化史上熠熠生辉的大家,笳吹弦诵在山城,致力于中国文明密码的破译与传承。而对于马识途来说,闯入文字学的大门,却是一场“别有用心”的计划。

“当年,国民党特务四处追捕我,南方局领导令我避走昆明,长期埋伏。为了更好地隐蔽身份,我化名考入西南联大,成为学生。”马识途说,“我的主要任务是做好革命工作,正为此,我必须学好学术课程,当然吃力,但有兴趣。”

很少有人知道,这个以一本方言记作为毕业论文的“高龄学生”马千禾,是中共西南联大的支部书记。而这样的“改头换面”,马识途已经历过多次。“马千禾”这个名字,就是他再三试验墨色和字体后,在高中毕业证的名字上添了那“天衣无缝”的一撇。而那个本来的名字“马千木”,对他已十分陌生。

“妻离子散,九死一生”

1931年,少年马千木走出兵匪猖獗的四川,远赴北平,报考高中。此后7年,他浪迹京沪,随逃难的人群爬上火车车顶,一路拉扯照应;和参与“一二·九”游行的学生踏平铁丝网,勇往直前。因怀揣“工业救国梦”,他考入中央大学化工系,抗战爆发后,一度想去大茅山打游击。

1938年,马识途对着两本书中的党旗图案和马克思照片,举起右拳庄严宣誓,决定改名“马识途”,意为找到了革命的道路。这一年,马识途23岁,从此走上“职业革命家”之路。他奔走于湖北农村,有时扮成收山货的商人,混入土匪窝;有时扮成小贩,挑起担子游乡串院;有时则“本色演出”,扮作寒酸的知识分子。吃的是粗劣的苞米加红苕饭,就着辣椒萝卜青菜;晚上住在鸡毛野店,被臭虫、虱子咬出一身疥疮。有一次,他披上国民党军官的“老虎皮”,做了一个军粮督导员,因为记账太规矩,被老会计指点敲打,只能随着他们假装“贪污腐化”起来。

1939年底,经组织批准,马识途与刘惠馨结婚。他们的家在湖北恩施的一处柑橘园中,那里也是鄂西特委的交通站。

1941年,国民党制造了“皖南事变”,鄂西陷入白色恐怖中。因叛徒出卖,特委书记何功伟、妇女部长刘惠馨被捕,一个月大的女儿也随母亲关进监狱。马识途强忍悲痛,疏散组织,转移同志,只身赴重庆,夜上红岩村,按照“长期埋伏,积蓄力量”的指示,奔赴昆明。

这一年的11月17日,刘惠馨、何功伟同志壮烈牺牲。

此后的生活,是虎口脱险、九死一生。

“该写一点纪念他们的文字了”

刘惠馨牺牲19年后,马识途在北京找到了他们的女儿。1960年“五一”节那天,父女二人漫步在天安门广场,百感交集,热泪横流。“一种负疚感猛袭心头,我是应该写一点纪念他们的文字了。”

1960年夏天,马识途开始创作长篇小说《清江壮歌》,一连开了180多个夜车,回家面对桌上的稿纸就开始头疼。主人公柳一清、贺国威的原型即是刘惠馨、何功伟两位烈士,马识途写出了他们的钢铁意志,也不回避他们作为普通人的夫妻爱、骨肉情、父子恩。彼时,“以阶级斗争为纲”之说方兴未艾,小说几经删改,“所有流泪的地方都把眼泪抹去”。

1966年,长篇小说《清江壮歌》由人民文学出版社出版,一个月后,成为60部“大毒草”作品之一。“禁书”的作者马识途,此时已斯文扫地、家破人亡。这个“老革命”被“造反派”押上卡车,戴着高帽子游街,还被安排劳改,每天打扫厕所。

在昭觉寺的“文明监狱”,马识途被“监管”了6年。在这里,他除荒草、整道路、垒洗衣台、修洗澡间,还把西园空地开垦出来,种菜栽花。因为总要写交代材料,墨水稿纸供应充足,利用这个“优势”,马识途重操旧业,将记忆底层的人和事重新翻腾出来,偷偷写下50多万字的作品和文章。

当文艺的春天到来,这些“地下写作”破土而出,马识途迎来了文学生涯的新生。

“咋个,癌魔和我斗,落荒而逃了吗?”

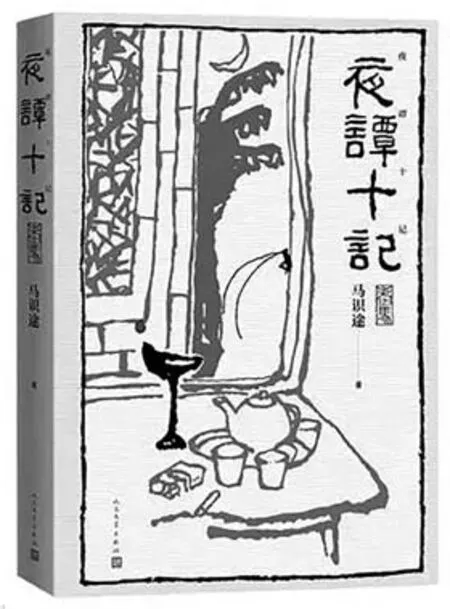

韦君宜和马识途是老朋友,一同在白区做过地下工作。1982年,正是她向马识途邀约创作,促成了《夜谭十记》的出版,创下20万册的轰动销量。

20多年后,95岁的马识途因《让子弹飞》一朝“走红”。他的头脑“又开始发热”,想把搁置许久的续篇写完,其间动笔又停笔,战线越拉越长。后来,癌症两度来袭。马识途抱着当年做地下工作不畏死的态度,奋力写作。初稿完成之际,医生告诉他,肺上的肿瘤阴影不见了,血液指标也完全正常。他戏谑道:“咋个,癌魔和我斗,落荒而逃了吗?”

如今虽已年过期颐,马识途先生始终关心着中国与世界。“还有哪些故事,是想继续写给、讲给大家听的呢?”“一言难尽,文缘未了,终身遗憾。”他如此回答。

“子弹”还在飞,马识途先生的“枪”里还藏着许多传奇。