唐《孔齐参墓志》与“克符”人名订误

2023-03-30孔令通

孔令通

(陕西学前师范学院,陕西 西安 710061)

1 孔齐参及其子嗣

《孔齐参墓志》(图1)全称《唐故河东郡宝鼎县令会稽孔府君墓志文并序》,拓片见载于《洛阳历代出土墓志辑绳》①,志文收录于《全唐文补遗》②。从郡望上来说,齐参属于会稽孔氏。会稽孔氏的世系在唐林宝《元和姓纂》③和《周孔昌寓碑》④中记载甚详。但《元和姓纂》所载会稽孔氏世系错代和人名舛误,岑仲勉先生在《元和姓纂四校记》中业已指出⑤,兹不赘述。先来看一下齐参及其子嗣情况。

图1 《孔齐参墓志》

齐参曾祖德绍,祖昌寓,父祖舜,皆有官品。按墓志记载,齐参因举孝廉而获得了选官资格,后又通过吏部考试“解褐”授宋州参卿事,轶满考判优秀,升河南府阳翟县尉,恩授蒲州临濮县令,终官河东郡宝鼎令。天宝三载(744)三月五十二岁卒,后葬于“北邙旧茔”,子三全祯、述睿、克让。结合志文“歼我宰邑”可知,墓志文应是出自齐参同僚或属官之手。

除了《孔齐参墓志》之外,关于齐参子嗣人名及排行,最早见载于《旧唐书·孔述睿传》:“述睿与兄克符、弟克让,皆事亲以孝闻。既孤,俱隐于嵩山。”⑥述睿后被荐举出仕,在唐德宗时期,任皇太子侍读,曾累表固辞,“依前乞还旧山”,这里的“旧山”当指嵩山。后在贞元九年(793),“以太子宾客赐紫金鱼袋致仕,放还乡里”,“贞元十六年(800)九月卒,年七十一。赠工部尚书。子敏行”。

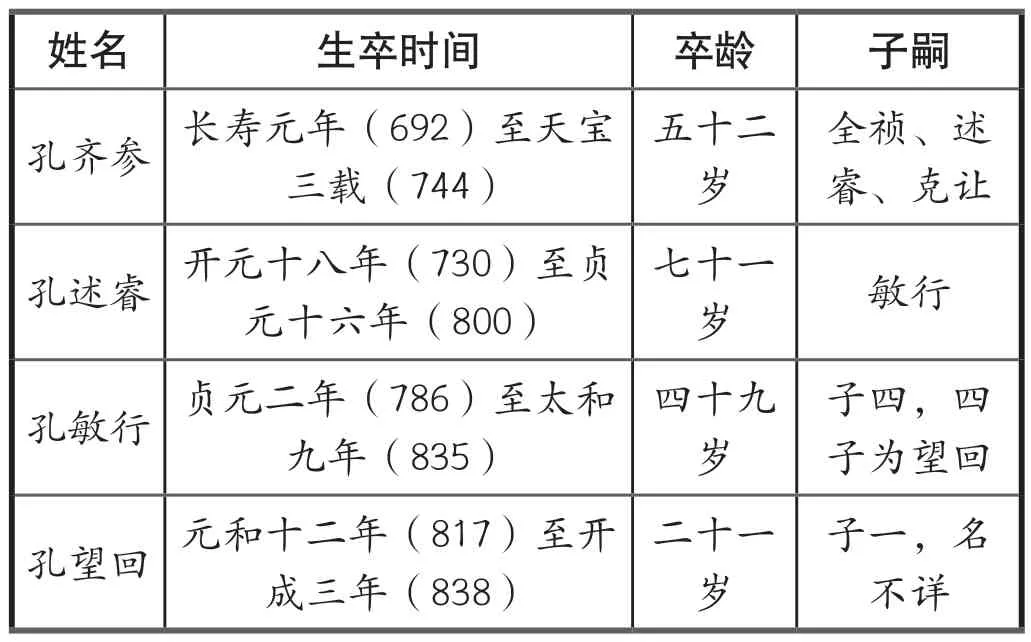

齐参子嗣中,只有述睿出仕。按《唐书》中述睿生卒年岁看,其父齐参五十二岁去世之时,述睿刚满十四岁,尚未成年,说“既孤”是合适的。此时,克让应更小。那么,全祯作为齐参长子,必然要担负和参与其父丧葬的全过程。齐参外兄工部尚书陆景融,《唐书》有传⑦,此时兼任东都洛阳留守。工部也担负着百官的丧葬坟茔碑碣等事务,陆景融或许会在齐参丧葬事务上予以一定的照顾和帮助。我们根据《孔齐参墓志》,《唐书》述睿、敏行以及敏行第四子《孔望回墓志》⑧中的信息,列举出他们的生卒年龄和子嗣情况(见表1)。

表1 孔齐参、孔述睿、孔敏行、孔望回的生卒年龄和子嗣情况

另外,宋赵明诚《金石录》所载的元和十一年(816)《唐太子宾客孔述睿碑》⑨,按《唐书·孔敏行传》⑩中的时间节点看,此碑当是敏行进士及第后,在元和中期“丁母忧”时,为其去世十六年的亡父述睿追立。

克让,在洛阳龙门区孔寨《孔庆汉抄谱》中:“克让,齐参长子也,与弟克符、述睿三人,因唐宪宗时东平兵乱,避居嵩山。”《白马寺镇志》孔家寨条信息亦同[11]。按唐宪宗元和年间,李师道兵乱东平之时,述睿早已去世十多年,何来《孔庆汉抄谱》《洛阳支谱重修序文》所说“吾三十七代祖讳齐参,有子三焉,长克让、次克符、三述睿,固皆生长阙里者也”的记载?稍微结合《孔齐参墓志》和《唐书》中的时间和人名信息,可知《孔庆汉抄谱》关于克让三兄弟的时间、事件和排行,皆谬。而强调“皆生长阙里者也”,实则是在不了解克让三兄弟祖上世系来历的情况下,选择“依附”曲阜之意。这也说明,《孔庆汉抄谱》已然不知会稽孔氏齐参及其子嗣的真实情况,所以才在家谱信息的收录上出了问题。孔寨另有“光绪十年谱”接下博孔氏昌庶(子一庄),非会稽孔氏。孔庆汉在《修谱始末记》中说民国孔寨族人赴曲阜续谱,欲接克符被拒的原因是“曲阜世系碑上,言克符无传”。认为“光绪十年谱”:“世系紊乱至极,吾承修斯谱,所不采取也”,并说“修谱无根据,下手困难”。因此,《孔庆汉抄谱》的出现,就是一本为了摆脱昌庶另接“克符”的伪谱。反过来说,如果从古至今,皆世居此地,谱系翔实,传承有序,断不会出现这种情况。当然,若是按克让、克符、述睿排行,此条信息的来源应不会早于明天启五年(1625)吕元善《圣门志》中的记载[12]。

2 “克符”其人

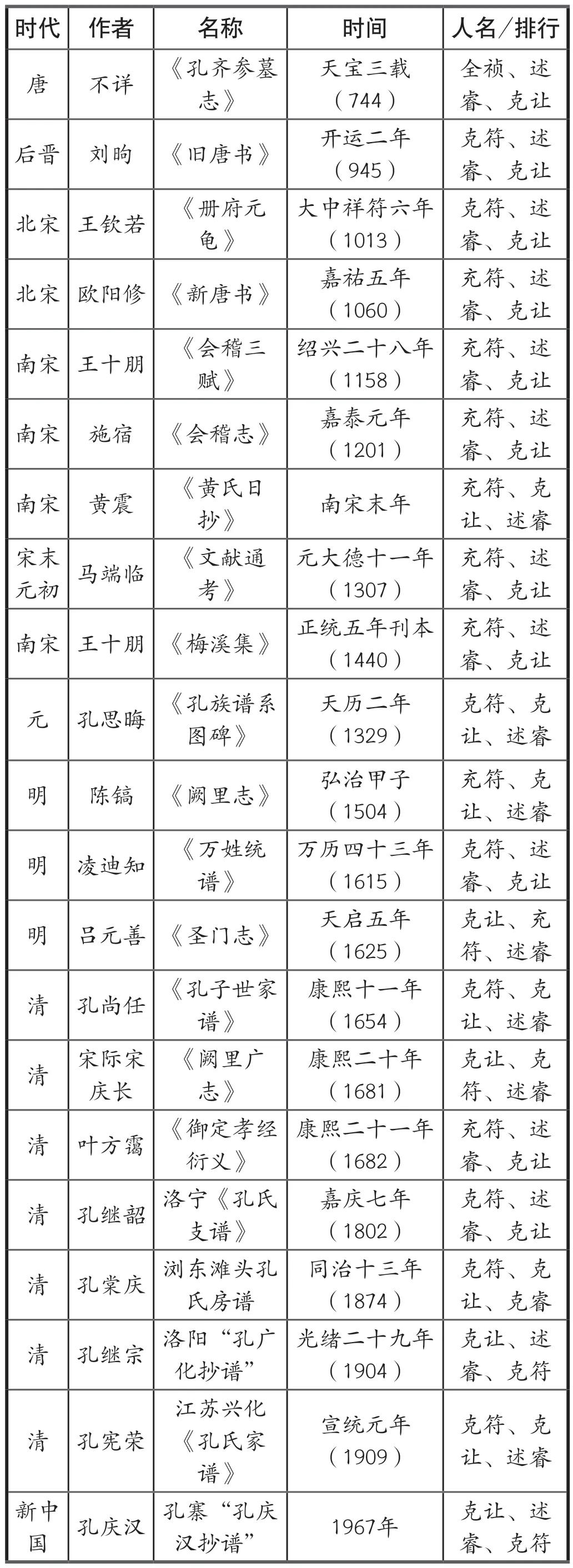

《孔齐参墓志》中提到的嗣子全祯、述睿、克让,全祯为长子。但在后晋《旧唐书·孔述睿传》中则变成了克符、述睿、克让,克符为长子。基于此种情况,笔者初步收集了不同资料关于齐参子嗣的姓名和排行信息(见表2)。

表2 不同资料关于齐参子嗣的姓名和排行信息

通过表2,大致可以列出六组排行次序(《新唐书》中充符当是克符之误,故未罗列):

全祯、述睿、克让,仅见《孔齐参墓志》。

克符、述睿、克让,见后晋《旧唐书》。

克符、克让、述睿,见元《孔族谱系图碑》。清“康熙谱”、清兴化《孔氏家谱》因袭此例。

克让、克符、述睿,见明《圣门志》。《阙里广志》因袭此例。

克符、克让、克睿,见清《浏东滩头孔氏房谱》。

克让、述睿、克符,见清光绪“孔广化抄谱”。《孔庆汉抄谱》因袭此例(庆汉在《修谱始末记》已注明)。

《孔齐参墓志》中齐参长子“全祯”在《旧唐书》中变成了“克符”。从信息的准确性上来说,墓志往往要比后世典籍家谱中人名收录的可信度高。所以,克符替代全祯必定有误。那么有无可能克符是全祯的训字,或者克符训字全祯?应该说是不能的。《元和姓纂》与新旧《唐书》中,述睿、克让皆为本名,都无训字。《孔齐参墓志》中述睿、克让亦是直接以名镌石。那么作为家中长子的全祯,断不会以字镌石,否则便与志文格式不统一。

在唐代墓志中,叙述墓主子孙人名的常见格式,主要有以下五种:人名,如唐《韦思谦墓志》“孤子承庆、嗣立、淑等”[13],《孔齐参墓志》亦同;官名+人名或人名+官名,如唐《孔玉墓志铭》“嗣子将仕郎君英”[14],大周《孔业墓志铭》“嫡孙元爽,大周邛州依政县令、上柱国”[15];人名+训字,如唐《郑憬墓志铭》“男郑字员老名宝”[16];训字,如唐《郑忠佐墓志铭》“公讳忠佐,字元老”[17],而在其父《郑虔墓志》中则是“嗣子元老、野老、魏老”[18];小字(小名),如《唐故琅琊颜夫人墓志铭》“夫人之出,见在者四男:小字曰刘五,曰阿重,曰玉环,曰殊郎”[19]。结合以上几种格式,要么人名统一,要么训字统一,要么小名统一。

有无避讳的可能?陈垣《史讳举例》中说避讳改前人名之例亦有三:一改其名,二称其字,三去其名一字[20]。第一种,全祯是否改名为克符,尚无资料可证,暂不得而知;第二种,在目前的典籍中,亦未发现克符、述睿、克让有训字的记载,亦无法确定;第三种,亦不是。如《唐书》中述睿名下就无训字,原因应该有二:一是没有训字,二是失载。在唐《何昌浩墓志铭》原石上,志主何昌浩的字下空两格未书[21],说明撰文者要么不详昌浩训字,空格以待其近亲填书后再镌石,要么就是昌浩本无训字。《孔齐参墓志》中的“君讳齐参,字齐参”,应该就是齐参本无训字,只不过是出于墓志文的格式的需要,撰文者或者齐参亲属才填书“字齐参”。按述睿未成年而丧父,没有训字是可以理解的,如唐《孔长宁墓志铭》中,长宁名下就无训字[22]。如果是失载,这说明述睿兄弟的资料在后晋《旧唐书》收录之时已不完整。而《元和姓纂》成书于元和七年(812),距述睿去世才过去十二年尚且都出现会稽孔氏世系错代和人名不完整的情况,更何况之后的《旧唐书》了。其实,在唐代孔姓族人中,便有因父早逝未来得及训字的例子,如唐《孔纻墓志铭》载纻去世时其子铁婢才十岁,而撰文者郑仁表与纻交好,并在志文中说道:“忆与公约,生子命名,必如兄弟。余之子曰后鲁,他日铁婢当以还鲁字之。”[23]

孔齐参逝世于天宝三载(744)三月十一日,“其载四月廿八日权厝于北邙旧茔”,而志文、镌石必完成于下葬之前。所以,志石所刻人名应不会有误。另外,《旧唐书》成书于后晋开运二年(945),距《孔齐参墓志》刊刻时间已相差近二百年。所以,从资料的可信度上来说,当以《孔齐参墓志》中的子嗣人名为准。因此,《唐书》记载述睿“其兄克符”恐已失实。是故,述睿其兄当是“全祯”,而非克符。

同时,由于志石长埋于洛阳邙山地下,当《旧唐书》述睿兄由《孔齐参墓志》中的“全祯”变成“克符”后,后世如宋《册府元龟》、元《孔族谱系图碑》、明《万姓统谱》继而因袭。再说一下《旧唐书》与《新唐书》的区别:一是编纂的时代不同,前者完成于后晋开运二年(945),后者完成于北宋嘉祐五年(1060);二是就后世影响来说,《新唐书》在宋元明清占有正统地位。但就孔述睿信息来说,《旧唐书》和《新唐书》,对述睿其兄记载分别为“克符”“充符”。以旧书来说,新书中的充符,应是旧书克符之讹,因为从古籍刊刻出来的克、充字形来看,确实非常近似。虽然官修史书有相当的规范性,但误载、衍字的情况在所难免。

但“克符”一名,也直接影响到后来典籍和家谱对齐参子嗣信息收录的准确性。元天历二年(1329)刻立于山东曲阜孔庙的《孔族谱系图碑》,齐参子嗣排行为克符(非全祯)、克让、述睿。对于这样的排行,大致能追溯到南宋黄震《黄氏日抄》中的充符、克让、述睿[24]。也可看出,虽然此碑知道《新唐书》和《黄氏日抄》中的充符应为克符,但已不清楚齐参子嗣的实际排行情况。

3 “克符”卒葬地、子嗣

洛阳孔寨《孔庆汉抄谱》则是:三十八代“克符,齐参次子也,博通经史,随兄克让避兵于嵩山,游学洛邑,见有至圣先祖西向问礼停车遗迹,因家焉。病故之后,葬于洛阳东十八里仁寿寨南里许,即今孔家寨”。洛宁嘉庆谱记克符:“卒葬于府治之东十八里。”

卒葬地。唐代实行两都制,西都长安,东都洛阳。按出土于偃师市的孔德绍妻《隋故王氏墓志铭》载,王氏“遗令不祔,遂殡于洛阳。孙祖舜惧茔兆孤隔,不敢不志,始于长安三年(703)二月迁神于偃师北原之茔,不忘本也”。[25]不祔,即不合祔;祖舜,齐参父;迁神,迁移灵柩。按《隋书·文学传》载,德绍因窦建德败被诛,时间应在武德四年(621)左右。德绍子昌寓,按《孔昌寓墓志》记载,长安三年(703)二月,昌寓子祖舜把父昌寓、母萧氏“迁神二京,合兆于偃师之北原”。由上可知,德绍去世在妻王氏之前,葬于偃师北原,而王氏遗令与德绍分葬,殡于洛阳,后才被孙祖舜迁柩于偃师。按时间算,此时祖舜子齐参已十二岁。亦知偃师北原为旧茔,洛阳则另有新茔。

此外,唐人虽然对丧葬极为重视,但也有拒绝合葬的情况,原因主要有二:一是宗教信仰所致,二是出于对逝者的尊重[26]。德绍妻《隋故王氏墓志铭》中,说王氏“久乃离形去智,宴默清禅”,王氏“遗令不祔”,或是受佛教戒规的影响。

《孔齐参墓志》出土于洛阳市[27],志文载“权厝于北邙旧茔之乾位,从先大夫之九原”。九原即九泉,而“旧茔”“先大夫”应是指齐参父祖舜墓地。亦知祖舜、齐参并未随德绍、昌寓葬在偃师。通过前文表1,《孔望回墓志》载望回二十一岁卒于长安“蓝田故居”,后“归窆于东都洛阳县平阴乡,祔葬于先代之旧槚”。“先代之旧槚”,当是指其父敏行及祖坟所在地。望回去世之时,其父敏行已去世三年,如果不是祖坟,则不会用“旧槚”一词。按《孔望回墓志》出土于今洛阳市洛龙区马沟村[28],其父敏行的坟茔亦应在此。敏行为述睿独子,所以望回、敏行、述睿应是与齐参、祖舜葬在一处。马沟村,即《孔望回墓志》中“先代之旧槚”的所在地。

如果全祯去世,想必也会和述睿一样,葬于其父齐参茔旁。但《孔庆汉抄谱》则记述睿兄“克符”葬于洛阳城东十八里仁寿寨南里许,并未归葬马沟村祖茔。洛阳市洛龙区马沟村与洛龙区仁寿寨(今孔寨)在唐代洛阳县乡里中,分属于平阴乡与北部乡[29],目前的实地距离尚有四公里远。

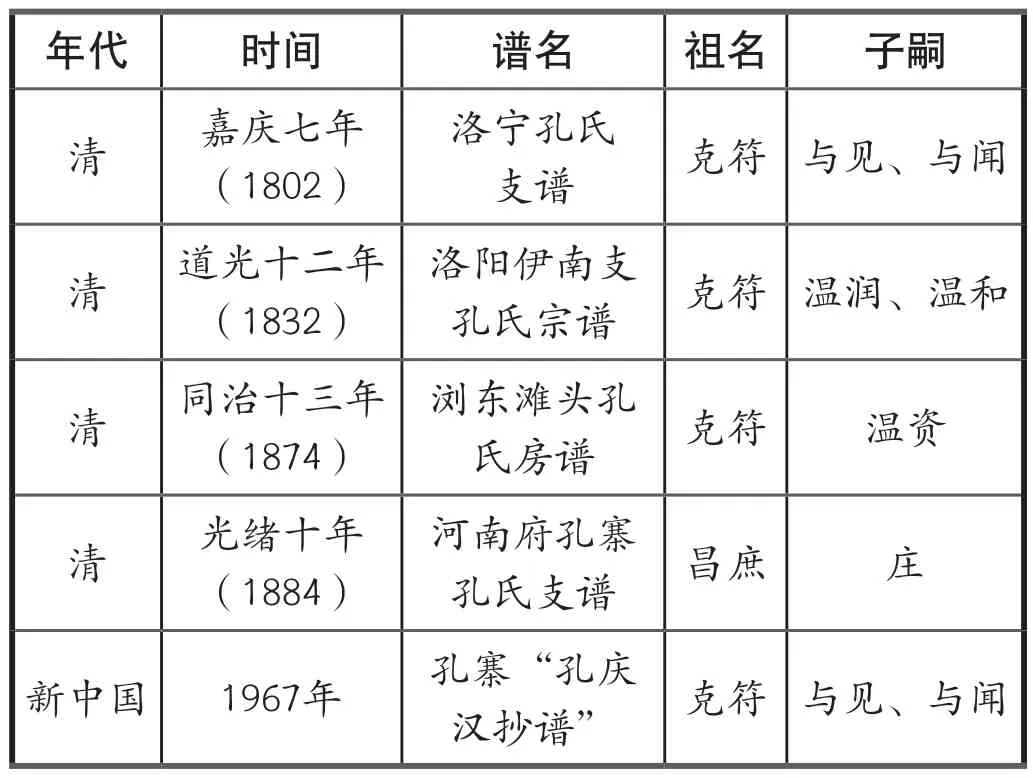

子嗣。历代典籍以及元《孔族谱系图碑》中克符名下皆无子嗣,“康熙谱”也记其无传,“孔氏洛阳派支谱”亦同。清代以来的家谱对克符子嗣后代的记载和传承也出入甚大(见表3)。

表3 清代以来的家谱对克符子嗣后代的记载和传承

4 如何定义“克符”

唐韩愈文《孔戣墓志铭》:“公之昆弟五人:载、戡、戢、戵。公于次为第二。”并说孔戣葬礼,是由其弟戢与戣子负责[30]。韩愈撰写墓志铭文时,孔戣兄弟名字和排行应不会有错。欧阳修《集古录》说郑絪撰写的《孔岑父碑》载岑父“有子五人:载、戣、戡、戢、戵。按《新唐书·宰相世系表》:岑父六子,戳之下又有威”“絪自言与孔氏有世旧,作碑文是戣等尚在”。[31]赵明诚《金石录》认为《孔岑父碑》中的信息与戣墓志信息“正合,然则安得复有威乎?而家谱乃其后裔追书,容有差错,不足怪也。”[32]孔戣葬于唐长庆四年(824)年八月,《新唐书》成书时间,距离韩愈撰文写墓志铭时间已过去二百三十八年。元《孔族谱系图碑》岑父名下亦有威。但由孔岑父、孔戣父子的碑志合证,皆无威名,可知《新唐书》和《孔族谱系图碑》关于孔岑父子嗣信息失实。基于家谱与碑志不合的情况,可以说孔威是“依附”于孔岑父名下。而《唐书》中述睿兄“克符”,与《孔齐参墓志》“全祯”信息亦不合,当属此例。

5 结语

通过以上分析,我们以《孔齐参墓志》作为研究起点,梳理齐参子嗣的人名和排行等信息,并对后世家谱收录的“克符”其人加以重点分析。根据墓志所载齐参长子为全祯而非“克符”,进而可对《唐书》和《孔族谱系图碑》中的记载加以订误。加之目前尚无资料可证全祯训字克符或者克符训字全祯,所以,无法说明全祯与“克符”是否为同一人。因此,在不能确定后世家谱中“克符”就是齐参长子全祯的情况下,出于考证的严谨性,宜把“克符”归为待考,以待将来。

注释

①洛阳市文物工作队.洛阳出土历代墓志辑绳[M].北京:中国社会科学出版社,1991:528.

②吴钢.全唐文补遗:第四辑[M].西安:三秦出版社,1997:446.

③林宝.元和姓纂[M]//[佚名].钦定四库全书:子部:类书类.[出版单位不详],1792:3.

④⑨[32]赵明诚.金石录[M]//中国东方文化研究会历史文化分会.历代碑志丛书.南京:江苏古籍出版社,1998.

⑤林宝.岑仲勉校记.元和姓纂四校记[M].北京:中华书局,1994:805-807.

⑥⑩刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,2000:3489.

⑦欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,2000:3362.

⑧吴钢.全唐文补遗:第一辑[M].西安:三秦出版社,1995:316.

[11]白马寺镇志编纂委员会.白马寺镇志[M].郑州:中州古籍出版社,2018:269.

[12]吕元善.圣门志[M].济南:山东友谊书社,1625:36.

[13]吕卓民.长安韦杜家族[M].西安:西安出版社,2005:279-281.

[14]吴钢.全唐文补遗:第三辑[M].西安:三秦出版社,1996:360.

[15]吴钢.全唐文补遗:第五辑[M].西安:三秦出版社,1998:206.

[16]吴钢.全唐文补遗:第一辑[M].西安:三秦出版社,1995:274.

[17]吴钢.全唐文补遗:第八辑[M].西安:三秦出版社,2005:103.

[18]吴钢.全唐文补遗:千唐志斋新藏专辑[M].西安:三秦出版社,2006:249.

[19]胡戟,荣新江.大唐西市博物馆藏墓志[M].北京:北京大学出版社,2012:880-881.

[20]陈垣.史讳举例[M].北京:中华书局,2012:59.

[21]周剑曙,赵振华,王竹林.偃师新出土唐代墓志跋五题[M]//洛阳历史文物考古研究所.河洛文化论丛:第三辑.郑州:中州古籍出版社,2006:323.

[22]吴钢.全唐文补遗:第四辑[M].西安:三秦出版社,1997:310.

[23]董浩.全唐文[M].北京:中华书局,1983:8543-8545.

[24]黄震.黄氏日抄[M]//[佚名].钦定四库全书:子部:儒家类.[出版单位不详],1792:19.

[25]赵君平,赵文成.河洛墓刻拾零[M].北京:北京图书馆出版社,2007:163-164.

[26]孟国栋.石上人生:传记文学视域下的唐代墓志铭研究[M].杭州:浙江古籍出版社,2020:105-106.

[27]洛阳市文物管理局.洛阳出土墓志目录[M].北京:朝华出版社,2001:301.

[28]洛阳市文物管理局.洛阳出土墓志目录[M].北京:朝华出版社,2001:369.

[29]陈呈,马强.唐代东都之洛阳县乡村里地名补考:以出土唐人墓志为主的考查[J].中国历史地理论丛,2016(1):121-133.

[30]韩愈.韩昌黎集[M].明蒋之翘辑注刻本.1633(崇祯六年).

[31]欧阳修.集古录[M]//[佚名].钦定四库全书:史部:目录类.[出版单位不详],1792:15.