腹针联合落睑疗法治疗周围性面瘫疗效观察

2023-03-27边新娜

边新娜

周围性面瘫(Peripheral facial paralysis)也被称作特发性面神经麻痹,好发于冬夏季节,各年龄段人群均有可能患病,以青壮年为主[1],主要表现为患侧面部肌肉运动功能障碍,如口角歪斜,闭眼、露齿、皱眉、鼓腮等动作受限,或伴有患侧耳区疼痛,根据受累面神经节段不同,部分患者可见患侧舌前2/3区域味觉减退、听觉过敏等症状[2]。周围性面瘫患者出现眼睑闭合不全症状的比例高达99%[3],病程长者易继发患侧眼部感染甚至导致角膜、结膜损害,对患者生活质量造成了严重的不良影响[2]。此病的发病机制尚未明确,可能由病毒或神经炎性反应导致,通常是急性发病,病情一般在3 d左右达到顶峰,西医针对此病的治疗主要是药物治疗,包括糖皮质激素治疗、抗病毒治疗以及营养神经治疗,此外还有面部神经肌肉康复治疗以及外科手术减压等治疗手段[1]。周围性面瘫在中医学里称为“口僻”“吊线风”,而针灸这一传统治疗手段也被证实对面瘫有着确切的疗效,经过临床实践的反复打磨,衍生出了许多基于同一理论体系但又各不相同的治疗思路,其中薄智云老师[4]的腹针治疗[5]和彭静山老师的治疗面瘫十法[6]都属于近年来治疗面瘫的新思路,笔者观察到,上述治疗方法对周围性面瘫有着较明显的疗效。因此,本研究在常规针刺治疗的基础上,采用腹针治疗联合落睑疗法对周围性面瘫患者进行干预,并与单纯针刺治疗方案进行对比观察,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料通过筛选2019年8月—2021年5月于天津市民政局老年病医院就诊的周围性面瘫患者,纳入64 例符合要求的患者。遵循随机、对照的原则,按照随机数字表法将64例患者按1∶1比例随机分为2组。治疗组和对照组各32例。2组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。见表1。

表1 2组患者基本资料比较 (例,

1.2 诊断标准参考《中国特发性面神经麻痹诊治指南》[2]和《周围性面神经麻痹诊断、评价与分期分级治疗》[1]中的诊断标准确定:①急性起病,表现为单侧周围性面瘫;②有明显的眼睑闭合不全,面神经功能评分中动态观-闭眼评分在6分以下[7];③或伴有同侧耳区疼痛、听觉过敏、舌前味觉减退等症状。

1.3 纳入标准①满足上述周围性面瘫的诊断标准;②病程在1~14 d;③年龄≥18,且≤75周岁;④未接受可能干扰研究疗效判定的其他治疗;⑤患者积极配合治疗方案,签署知情同意书。

1.4 排除标准①继发于其他疾病的面瘫,如肿瘤、吉兰巴雷综合征、中枢神经系统病变等;②因手术、外伤所导致的面瘫;③合并有心、脑、肝、肾等重大疾病;④妊娠期妇女;⑤依从性差,不能配合治疗及评价;⑥亨特氏综合征。

1.5 治疗方法

1.5.1 治疗组①常规针刺治疗:取穴:选择患侧的四白、地仓、颊车、丝竹空、合谷。上述穴位定位均参考中华人民共和国国家标准《经穴名称与定位》[8]。操作方法:患者取适当体位,对上述穴位常规消毒后,选用直径0.35 mm、长25 mm规格的毫针,进针以得气为度,均行平补平泻手法,并留针30 min(病程在1~7 d的急性期患者面部穴位行浅刺,不要求得气,病程7~14 d的恢复期患者面部穴位以正常深度针刺)。②腹针治疗:取穴:中脘、气海、关元、天枢(患侧)、上风湿点、滑肉门(患侧)。上述穴位定位参考中华人民共和国国家标准《经穴名称与定位》[8]及薄氏腹针取穴标准。操作方法:患者取仰卧体位,充分暴露腹部皮肤,对上述穴位常规消毒后,选用直径0.35 mm、长40 mm规格的毫针,按顺序垂直进针,中脘、气海、关元深刺,上风湿点、滑肉门中刺,天枢浅刺;缓慢进针,避免刺伤血管、腹腔脏器,于神阙穴放置一灸盒,留针30 min。③落睑疗法:定位于患侧耳后乳突下方边缘,靠近翳风穴处阿是穴。常规消毒,选用直径0.35 mm、长25 mm规格的毫针,垂直进针,进针后针尖向同侧眼球方向行针,小幅度提插、捻转,以得气为度,留针30 min。上述治疗每日1次,每周治疗6次,6次为一个疗程,间隔休息1 d,共治疗5个疗程。

1.5.2 对照组单纯采用常规针刺治疗。取穴、操作及疗程同治疗组。

1.6 观察指标①面神经功能分级评分:Ⅰ级为面神经功能正常, 评分在47~50分;Ⅱ级为轻度面瘫,评分在35~46分;Ⅲ级为中度面瘫,评分在25~34分;Ⅳ级为中重度面瘫, 评分在15~24分;Ⅴ级为重度面瘫,评分在14分以下[7]。 ②动态观-闭眼评分:4分:不能完全闭眼,眼裂>睁眼时的1/2;6分:不能完全闭眼,眼裂≤睁眼时的1/2;7分:不能完全闭眼,眼裂≤睁眼时的1/3;8分:可以闭眼,睫毛征呈阳性,闭患侧眼的同时无法睁开健侧眼;10分:可以闭眼,睫毛征呈阴性,闭患侧眼的同时可以睁开健侧眼[7]。

1.7 疗效评价标准参考《周围性面神经麻痹的临床评估及疗效判定标准方案(修订案)》[7]中的疗效评定标准,分为痊愈、显效、有效、无效。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结果

2.1 2组患者5周痊愈率及平均疗程比较治疗组的5周痊愈率高于对照组,平均疗程短于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者5周痊愈率及平均疗程比较 (例,

2.2 2组患者治疗前后面神经功能评分和动态观-闭眼评分比较治疗前2组患者的面神经功能评分和动态观-闭眼评分比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者的面神经功能评分和动态观-闭眼评分均较治疗前改善(P<0.05),且治疗组优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者治疗前后面神经功能评分和动态观-闭眼评分比较 (分,

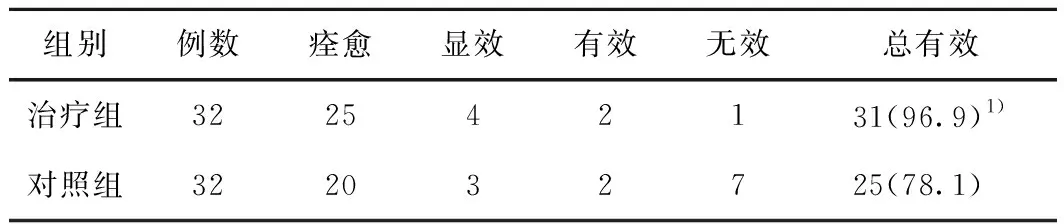

2.3 2组患者疗效比较总有效率治疗组96.9%,对照组78.1%,2组总有效率比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者疗效比较 (例,%)

3 讨论

本研究结果表明常规针刺治疗对周围性面瘫有一定疗效,在此基础上给予腹针治疗联合落睑疗法,可以明显减轻患者的临床症状,尤其是改善患者眼睑闭合不全的症状,有效缩短患者的病程,在提高面神经功能分级评分上疗效也更显著。

现代医学认为周围性面瘫是指位于茎乳突孔内的面神经节段受炎症或其他理化因素影响出现水肿,继而导致同侧面部相应的受支配肌肉瘫痪,或称为特发性面神经麻痹,临床分期包括急性期、恢复期早期、恢复期中期、恢复期后期,主要表现为口角向健侧歪斜,患侧闭眼、露齿、皱眉、鼓腮、吹哨等动作受限,或伴有患侧耳区疼痛。此病具有一定自限性,70%~80%的患者未经治疗便可缓解,少数患者或终身遗留后遗症[9],通过医学手段干预可以有效缩短病程、减少并发症,达到改善患者预后的效果。西医治疗周围性面瘫的思路在于减轻面神经水肿,包括药物治疗、物理治疗及手术治疗。考虑到药物不良作用、手术疗效不确切等因素,人们对于非药物疗法的接受度更高,其中就包括针灸、中药、康复等治疗手段[10]。

中医学对周围性面瘫早有记载,如《灵枢·筋脉》云:“急者,目不合,热则筋纵,目不开,颊筋有寒,则急引颊移口;有热则筋弛纵缓不胜收,故僻”。又有《金匮悬解》记载:“脉络空虚,贼邪不泄,或左或右,邪气反缓,正气即急,正气引邪,歪僻不遂”。共同阐明了面瘫的病因病机是以本虚为主,外有寒热邪气侵袭,内外因相互为用,导致气血受阻,面部经筋失养,故见口眼歪斜。治疗原则不外乎扶正驱邪,佐以行气活血通络,中医治疗周围性面瘫的方法包括针灸、推拿、中药等,其中针灸更是作为优势疗法,在实践中得到了广泛认可。古代医家在治疗面瘫时通常采用局部取穴与远端取穴相结合的方案,局部取穴通常选择患侧面部的腧穴,如攒竹、丝竹空、颧髎、颊车、水沟、承浆、地仓等;远端取穴则循经选取四肢远端的腧穴,如合谷、列缺等。由于头面部毛细血管和末梢神经相对密集,针刺痛感较强烈,且急性期针刺可能会造成对面神经的刺激,加重面神经炎症、水肿,从而使面瘫症状加剧,因此本研究的针刺治疗采取了急性期浅刺、恢复期正常针刺的方案[11]。

腹部作为人体的中心,分布了许多重要的器官,主导着人体大部分生理活动,同时腹部分布着大量经脉,是气血津液输布于全身的重要途径。腹针疗法正是在此基础上,以神阙为核心,将腹部看作是一个后天的经络系统,对人体起着重要的调控作用,并形成一套具有自身特色的治疗思路[4]。本研究依照薄氏腹针理论,通过针刺腹部的穴位,达到疏通脏腑经络、促进气血运行的目的。此外,中医学一直有“正气存内,邪不可干”的观点,神阙作为血脉之根,是精、神、气、血的运行枢纽,乃生气所系,内通五脏而关于肾,而艾灸“能消阴翳”“能通十二经”,因此对神阙施以艾灸可以加强针刺对腹部经脉的刺激,并起到扶阳固本的作用[12]。二者相结合,通补互用,能够有效地补益和激发人体自身的正气,进而达到祛邪除痹的效果[13]。

眼睑闭合不全几乎是所有面瘫患者都会出现的症状,也是面瘫遗留后遗症里最常见的一类,这使得异物容易进入眼部,在睡眠中尤为明显,加大了并发眼部感染甚至角膜损害的风险。此前针对这一症状的治疗主要集中在眼周的针刺及放血等操作,但眼周血管丰富,有创操作过程中可能造成血肿、疼痛[14,15],落睑疗法出自彭静山老师的治疗面瘫十法,取耳后乳突下方边缘与翳风之间阿是穴[6],此处恰好是面神经主干从茎乳突孔发出位置的体表投影,针刺此处并向同侧眼球方向进针,小幅度提插、捻转,可以刺激局部肌肉收缩,改善血液循环,也避免对患侧眼局部造成过强的刺激[16]。笔者在研究中观察到,治疗组患者在接受治疗时,80%的患者在行落睑疗法后能立即闭合眼睑,治疗结束后眼睑闭合不全这一症状较治疗前也有明显改善,因此落睑疗法在周围性面瘫的治疗中可以最大程度起到对眼部的保护作用,减少眼科并发症。

本研究在常规针刺治疗的基础上,采用腹针治疗联合落睑疗法对周围性面瘫患者进行干预,循经论治,通补并用,可以明显减轻患者的临床症状尤其是眼睑闭合不全,经治疗患者面神经功能评分得到了很大改善。本研究也存在不足,由于样本量较小且受地域限制,因此需要更多广泛的大样本研究来探讨其临床疗效及作用机制。