湿性敷料换药护理对普通外科常见切口感染患者的应用效果

2023-03-23倪惠香

倪惠香

(厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心,福建 厦门 361000)

普通外科患者在接受手术治疗后,若未能做好手术切口护理,则容易导致切口感染的发生,不仅会增加患者的康复难度和痛苦,也会提高患者的治疗费用,加重患者家庭及社会的负担[1]。尤其是对于超重患者,由于其有较厚的皮下脂肪,而血运薄弱,而近年来高频电刀在临床外科手术中的应用率不断提高,高温烧灼容易导致患者的手术切口局部脂肪发生液化,增加护理难度及切口感染风险[2]。湿性敷料换药护理是基于湿性愈合理论发展而来的一种护理模式。有报道称,通过将伤口环境维持在湿润、密闭的状态,依靠湿性敷料将多余的渗液清除,同时可达到保温、清创的效果,从而可使伤口的愈合速度加快[3]。本次研究就选取2021年1月至2022年1月我院普通外科收治的手术患者160例,探讨湿性敷料换药护理对普通外科常见切口感染患者的作用,报道如下。

1 资料与方法

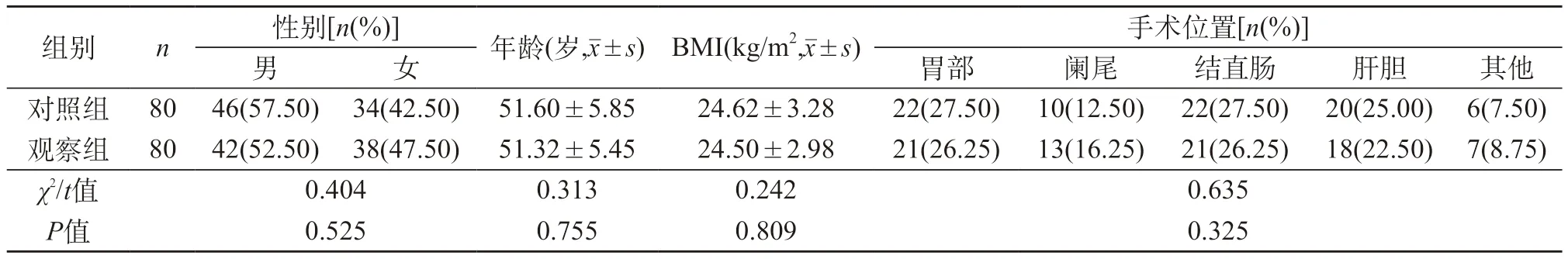

1.1 一般资料 选取2021年1月至2022年1月我院普通外科收治的手术患者160例。纳入标准:拟行手术治疗;未合并其他系统并发症;知情同意研究内容。排除标准:入组前腹部发生切口感染;合并严重糖尿病;合并免疫性疾病患者。以随机数表法分为对照组与观察组,各80例。两组基线资料具可比性(P>0.05)。见表1。

表1 两组基线资料比较

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组手术治疗后,按照常规方法为患者采用敷料实施覆盖,即应用络合碘纱布对手术切口与缝线开展3次消毒后,覆盖干燥的纱布敷料与棉垫,同时采用胶布实施固定。手术完成后2~3 d,为患者开展换药,并对切口恢复情况进行观察,若未发生感染的情况,则可每2 d进行1次换药,若发生切口感染的情况,则根据药敏结果为患者应用抗生素治疗,并每日对敷料进行更换。

1.2.2 观察组 观察组接受基于湿性敷料换药护理的全面护理,内容如下。

第一,做好患者麻醉复苏过程中的镇痛镇静处理,避免其将伤口撑开。麻醉药物浓度的降低,会使患者机体逐渐出现疼痛感,导致其身心不适,增加躁动风险。护理人员需将术后疼痛发生的原因告知患者,防止患者由于未知情况发生严重焦虑,为患者实施疼痛度评估,对于出现轻度疼痛的患者,可借助播放音乐、保持舒适体位等措施,使患者的疼痛感得到缓解。对于出现中度疼痛的患者,将患者的具体疼痛情况,报告给医师,根据患者自身的耐受度,遵照医嘱为患者应用镇痛药物。躁动评分和护理:根据患者自身的年龄、呼吸功能、肌力、循环功能、神志、脉搏、血氧饱和度等,为其开展麻醉恢复评分,每项为0~2分,在开展首次评估后,间隔15 min再次为其开展评估,若患者的麻醉恢复评分较低,则需要将抢救物品准备充分,若患者的麻醉恢复评分较高,同时生命体征保持稳定,则可尽早拔管,缩短患者在麻醉复苏室的滞留时间。使患者呼吸道保持畅通:若患者的手术时间超过3 h,同时呼吸、肺功能以及血气分析指标偏低,容易出现躁动情况的患者,要积极观察患者的呼吸道畅通情况,及时吸除患者呼吸道内的痰液,并根据具体情况,决定是否为患者开展雾化吸入治疗。积极预防不良事件发生:护理人员要加强巡视工作,每隔1 h为患者开展1次气管导管、导尿管检查,并应用Riker镇静评分,对患者的躁动风险进行评估,加强呼吸监测与护理、引流管护理工作,减少患者受到的不良刺激。若患者的Riker镇静评分较高,可为其佩戴棉质手套,避免患者发生躁动时,将自身的皮肤抓伤或将切口撑开,常规性为患者实施下肢约束,避免出现坠床风险。

第二,湿性敷料换药护理:手术完成后,应用络合碘纱布对手术切口与缝线开展3次消毒后,用络合碘将纱布浸湿后再将其拧干,对患者的切口进行覆盖,再覆盖干燥的棉垫,应用胶布实施固定。手术治疗后第1日,为患者开展第1次换药,在换药过程中,要对患者的切口红肿、渗液情况进行观察,做好切口周围皮肤以及缝线的消毒工作,注意观察患者的切口切缘周围是否出现过度干燥的情况,并采用碘棉球将切缘浸湿,反复开展3次操作。在进行换药时,要依据切口的大小和形状,来选择相应的敷料,将新型藻酸盐敷料剪裁后,在切口与缝线上覆盖,并覆盖干燥棉垫,并以胶布开展固定。若患者出现切口脂肪液化的情况,若出现较少的切口渗液,则以换药为主,无须将缝线拆除,每日开展1次换药。若切口出现较多的渗液,则为患者实施引流处理,不将缝线拆除,或仅将位置最低的1根缝线拆除,采用藻酸盐纱布实施内置引流,依据切口渗液情况,及时开展换药处理,或出现较多的切口渗液,同时发生延迟愈合的情况,则需要将缝线及时拆除,敞开切口应用藻酸盐纱布条进行充分引流后,实施清创处理,二次缝合,在进行二次缝合后,仍旧应用藻酸盐敷料进行换药覆盖,直至患者的切口完全愈合。

第三,将病房的清洁卫生工作做好,护理人员每日开启2次病房的窗户,每次开窗的时间为30 min左右,使病房内的空气变得更为清新,使患者在休息时,能够呼吸到新鲜空气,使患者能够感到舒适。同时护理人员要做好病房的温湿度控制工作,以使患者体感舒适为宜。每日做好病房的消毒工作,减少空气中的细菌、病毒含量,这对于院内切口感染预防具有积极的意义。

第四,健康教育与心理护理:向患者发放宣传手册或播放宣教视频等方式进行健康教育,主要包括手术必要性、方法及术后注意事项等,并针对作者提出的问题进行一对一讲解,提升患者对手术的认知,可使患者的焦虑、紧张情绪得以缓解,使其积极配合治疗。评估患者心理状态,做好有效沟通,提升针对性心理疏导效果。

第五,做好术前营养评估工作:护理人员根据患者术前营养评估结果,为其开展饮食指导工作,指导其食用维生素、蛋白质及热量高的流质或半流质食物,饮食宜清淡,避免食用难消化的食物,如坚果等。

第六,评估术后感染发生风险:若患者存在明确的术后感染高危因素,则需要高度的重视对术后感染的预防工作,要尽可能消除导致患者术后感染发生的危险因素,若危险因素无法得到彻底消除,也需要尽可能将危险因素产生的影响降低,使患者术后感染的发生率降低,避免其影响患者的术后康复进程,保障患者术后康复。

第七,做好术中保温工作:对预输注的液体进行加温至41 ℃,并应用电暖毯对患者的全身进行覆盖,将其温度设置为40.3 ℃,手术完成前30 min,将室温适当升高,加快患者体温恢复,促进麻醉复苏。

第八,镇痛护理:手术治疗后为患者应用镇痛泵,通过多种方式来分散患者的注意力,比如和患者聊天,为其播放喜爱的音乐、电视节目等,使患者自身的疼痛度减轻,当患者可耐受疼痛时,可停止镇痛处理。

第九,管道护理:若患者局部渗出比较严重需留置引流管,则做好引流液监测,并维护好引流管,避免其出现堵塞、弯折或意外脱出等,尽早拔除引流管。在患者状况满足拔管指征后,报告主治医师,待医师检查无异常后尽早拔除引流管。拔管后对患者生命体征、腹部软硬度与伤口情况进行密切观察,及时发现可能出现的并发症,并协助医师处理。

第十,术后护理:抬高患者下肢,加快血液回流速度,避免血液瘀滞而导致血栓风险加大;做好患者的机体保暖工作,在完成麻醉复苏后,对患者开展指导,使其尽早进行康复训练,训练内容主要为深呼吸以及长收缩运动。在患者病情稳定且无明显不适感后,叮嘱其尽早下床活动。谨慎应用镇痛药物,将血液凝固风险降低;尽可能选择上肢静脉开展补液,尽可能缩短输液时间。

1.3 观察指标 ①比较两组切口感染发生率,若切口发生红肿、渗出症状,采集渗出液培养后呈阳性,则可判定为切口感染。②比较两组切口愈合时间与住院时间。③比较两组干预前后生活质量评分。以简明健康状况量表(SF-36)评价患者的生活质量,量表共100分,评分越高则生活质量越好[4]。④比较两组护理满意度,总分为100分,超过80分为满意,60~80分为基本满意,低于60分为不满意。

2 结果

2.1 两组切口感染发生率比较 对照组发生切口感染10例,发生率为12.50%,观察组为2例、2.50%,两组比较,观察组切口感染发生率低于对照组(P<0.05)。

2.2 两组切口愈合时间与住院时间比较 观察组切口愈合时间为(6.40±2.20)d,住院时间为(9.12±2.45)d,明显短于对照组[(10.70±2.15)d、(13.75±3.62)d](P<0.05)。见表2。

表2 两组切口愈合时间与住院时间比较(d,)

2.3 两组干预前后生活质量评分比较 干预后,两组生活质量各维度评分比较,观察组均高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组干预前后生活质量评分比较(分,)

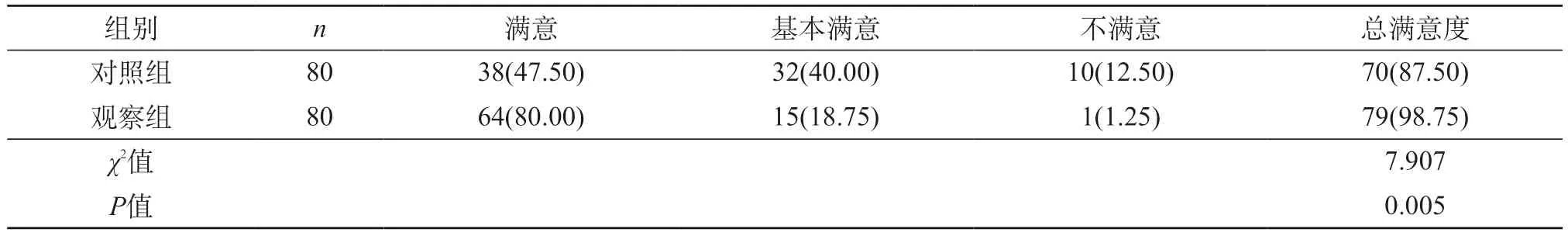

2.4 两组护理满意度比较 观察组护理满意度为98.75%(79/80),明显高于对照组[87.50%(70/80)](P<0.05)。见表4。

表4 两组护理满意度比较[n(%)]

3 讨论

湿性愈合理论在20世纪60年代逐渐被应用于临床。干性愈合理论认为,为了使伤口愈合,就需要将其显露在空气内,使其与氧气接触,因此需要对干燥、透气的敷料予以更换。而湿性愈合理论认为,伤口并无法对空气中的氧气进行利用,仅可对组织内的氧进行利用,同时在低氧环境下,成纤维细胞具备最快的生长速度,可加快毛细血管形成,使组织愈合速度加快[5]。在湿润的环境中,坏死组织的溶解速度更快,可被湿性敷料有效吸收,由于环境处于湿润状态,因此切口不会形成干痂,可将换药以及体位改变时的机械性摩擦降低,使患者的痛苦减少[6]。由于伤口环境处于密闭状态,无菌性坏死的液化脂肪组织,不容易发生微生物侵袭,可将切口感染率明显降低。有报道称,在普外科手术后对切口感染实施针对性护理,可提高患者的治疗与护理依从性[7]。在细节护理中,切口感染预防至关重要,由于普外科手术会对患者的机体造成一定的创伤,术后切口易出现感染症状,不仅会加重患者的身心负担,也会增加术后费用,许多患者会出现负性情绪,对其配合度产生影响。有学者通过研究发现,相较于传统围手术期干预,强化切口护理的实施可从多方面入手,来预防术后切口感染的发生,使患者的术后康复得到保障[8]。

本次研究中,观察组切口感染发生率低于对照组,且观察组切口愈合时间与住院时间短于对照组,表明湿性敷料换药护理应用于普通外科常见切口感染患者,可使患者的切口感染发生减少,加快切口愈合与术后康复时间。在手术完成后,为患者应用湿润的络合碘纱布对切口进行覆盖,可营造湿润的环境,且络合碘可发挥杀菌效果,将切口感染率降低。同时根据湿性愈合理论开展护理,在换药过程中,将切口切缘浸湿,营造湿性环境,可使切口愈合速度加快,使患者的术后康复顺利进行[9]。本次研究中,观察组干预后生活质量评分与护理满意度高于对照组,表明湿性敷料换药护理可提升普通外科手术患者的生活质量及其对护理工作的满意度。躁动为全身麻醉手术患者的常见麻醉复苏期并发症,尤其是老年患者,在麻醉复苏期躁动的发生风险更高。在发生躁动后,患者出现交感神经异常兴奋,使患者的血压升高、谵妄、心律失常,并会增加切口污染风险[10]。通过做好患者的护理干预工作,积极预防躁动的发生。以藻酸盐敷料、藻酸盐纱布条处理液化的脂肪组织,不但吸收了多余的液体,而且形成了湿润、低氧、微酸、密闭的环境,使患者的切口愈合速度加快,降低切口感染对患者的身心造成的影响,使患者的生活质量及对护理工作的满意度提高。

综上所述,湿性敷料换药护理应用于普通外科常见切口感染患者,可使患者的切口感染发生减少,加快切口愈合时间,促进患者术后康复进程,提高患者的生活质量及满意度。