超声引导下持续竖脊肌平面阻滞在胸腔镜下肺癌根治术后镇痛中的应用

2023-03-23李耀松李泽均张宗群李水忠刘创纳

李耀松 李泽均 张宗群 李水忠 曾 涛 刘创纳

(贵港市人民医院麻醉科,广西 贵港 537100)

肺癌是全球范围内癌症死亡的首要原因,也是我国发病率和病死率最高的恶性肿瘤[1],电视辅助胸腔镜手术(video-assisted thoracic surgery,VATS)现在已经成为胸外科治疗肺癌的主要手术方式[2],相比传统的开胸肺癌根治术,该手术最大限度地减少了对患者的创伤,但是其对脏器内部创伤依然较大,可引起术中应激反应强烈和术后疼痛剧烈[3-4],同时术后放置胸腔引流管,对患者的胸腔刺激大,患者不敢用力呼吸,影响通气功能,增加肺不张、肺部感染等并发症的发生风险,故需加强术后镇痛管理,实现患者快速康复。竖脊肌平面阻滞(erector spinae plane block,ESPB)是近年来研究较多的新型躯干神经阻滞方法,Forero等于2016年首次提出ESPB,现已被证实可用于胸腔镜下肺癌根治术后镇痛[5-6],但单次ESPB的镇痛效果一般只有12h[3,7],但临床上胸腔镜下肺癌根治术术后24 h仍然是疼痛高峰,单次ESPB并不能完全覆盖术后疼痛高峰时间。因此,此次研究选取2021年1月至2022年11月在本院择期行胸腔镜下肺癌根治术的患者120例为研究对象,旨在比较持续竖脊肌平面阻滞和单次竖脊肌平面阻滞在胸腔镜下肺癌根治术后镇痛中的安全性和有效性,为竖脊肌平面阻滞在胸腔镜下肺癌根治术后镇痛中的应用提供参考。

1 资料与方法

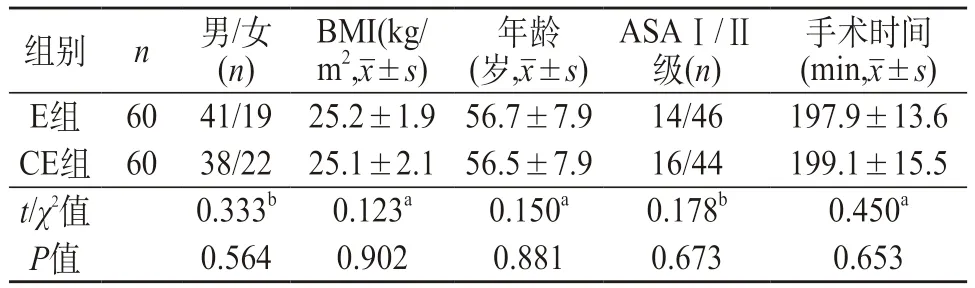

1.1 一般资料 选取2021年1月至2022年11月在贵港市人民医院择期行胸腔镜下肺癌根治术的患者120例作为研究对象,采用计算机随机软件将纳入病例分为CE组(n=60)和E组(n=60)。两组性别、年龄、体质量指数(BMI)、ASA分级及手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究经医院伦理委员会审核批准,患者知情同意并签署知情同意书。

表1 两组患者性别、年龄、BMI、ASA分级和手术时间的比较

1.1.1 纳入标准 ①符合《中国临床肿瘤学会肺癌诊疗指南》肺癌诊断标准确诊为肺癌且择期接受胸腔镜下肺癌根治术治疗的患者。②性别不限,年龄 30~85 岁;③BMI 18.0~30.0 kg/m2。④心功能Ⅰ~Ⅱ级,ASAⅠ~Ⅱ级。

1.1.2 排除标准 ①凝血功能异常;术前存在严重器官(心、肺、肝、肾)功能不全。②拟行阻滞区域感染。③对罗哌卡因和阿片类药物过敏。④言语不清及交流障碍者。⑤不能配合进行疼痛评分的患者。

1.2 方法 两组患者术前常规禁饮禁食,均未使用术前药物。入室后于非同手术侧上肢开放静脉通路,监测ECG、SpO2、体温、BIS及行桡动脉穿刺并监测有创动脉血压。两组患者均取侧卧位行ESPB穿刺。ESPB操作方法:患者采取手术侧在上的侧卧位,消毒铺巾,使用超声高频线阵探头(柯尼卡美能达)正中矢状位从脊柱正中C7开始往尾端定位T4棘突,探头外移2~3 cm可见偏方的横突影像,该横突为T5横突,其表面往上依次为竖脊肌、菱形肌和斜方肌,采用平面内方法进针,针尖触及横突时,回抽无血、无气后注入0.3%罗哌卡因(国药准字H20060137,江苏恒瑞医药股份有限公司)。CE组行竖脊肌平面穿刺予首剂量0.3%罗哌卡因注射液20 mL并置入导管,阻滞平面出现并固定后予持续竖脊肌平面外导管泵注射0.1%罗哌卡因注射液6 mL/h;E组患者予0.3%罗哌卡因注射液20 mL。阻滞完成后观察20 min,由一名不知分组的麻醉科医师用冰块测定患者感觉平面阻滞范围,每5 min重复测定一次,若20 min内无任何节段的皮区温度觉减退即视为阻滞失败,剔除该病例[8]。

患者神经阻滞完成并阻滞成功后,两组均行全身麻醉诱导:静脉注射咪达唑仑0.02~0.03 mg/kg、依托咪酯0.2~0.3 mg/kg、舒芬太尼0.2~0.4 μg/kg、顺式阿曲库铵0.2~0.3 mg/kg,面罩给氧,手控通气5 min后行双腔气管插管。机械通气参数设定:VT 6~10 mL/kg,RR 12~15次/min,I∶E 设为1∶2,维持PETCO2在35~45 mm Hg。麻醉维持:静脉泵注丙泊酚4~8 mg/(kg•h)和瑞芬太尼0.2~0.6 μg/(kg•min),维持血流动力学稳定,维持PaCO2在35~45 mm Hg,BIS值40~60,BP和HR波动幅度不超过基础值的20%。术后入PACU复苏后转入病房。术后两组患者均连接静脉自控镇痛泵,配方为舒芬太尼2 μg/kg+昂丹司琼12 mg+生理盐水稀释至100 mL,负荷量2 mL,背景剂量2 mL/h,追加剂量0.5 mL,锁定时间15 min。CE组竖脊肌平面外导管连接便携式电子输液泵,配方为0.1%罗哌卡因300 mL,参数设置:背景剂量6 mL/h,不设置负荷量和单次追加量,持续泵入48 h。两组患者静息状态下VAS≥4分,给予舒芬太尼10 μg静脉注射补救镇痛。

1.3 观察指标 ①记录两组患者术中丙泊酚、瑞芬太尼用量。②记录术后2、8、12、24、48 h静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分。③记录术后12 h内、48 h内静脉镇痛泵有效按压次数、48 h内舒芬太尼追加量(静息状态下VAS≥4分,给予舒芬太尼10 μg静脉注射)、术后48 h内恶心呕吐发生率、首次下床时间及有无局部麻醉药毒性反应。

2 结果

120例患者在阻滞20 min后,阻滞均成功,用冰块法测定阻滞范围,53例阻滞平面为T3~T9脊神经支配区域,40例阻滞平面为T2~T8脊神经支配区域,27例阻滞平面为T2~T9脊神经支配区域。

两组患者术中丙泊酚、瑞芬太尼用量差异无统计学意义,P>0.05。见表2。

表2 两组术中各麻醉药物用量比较()

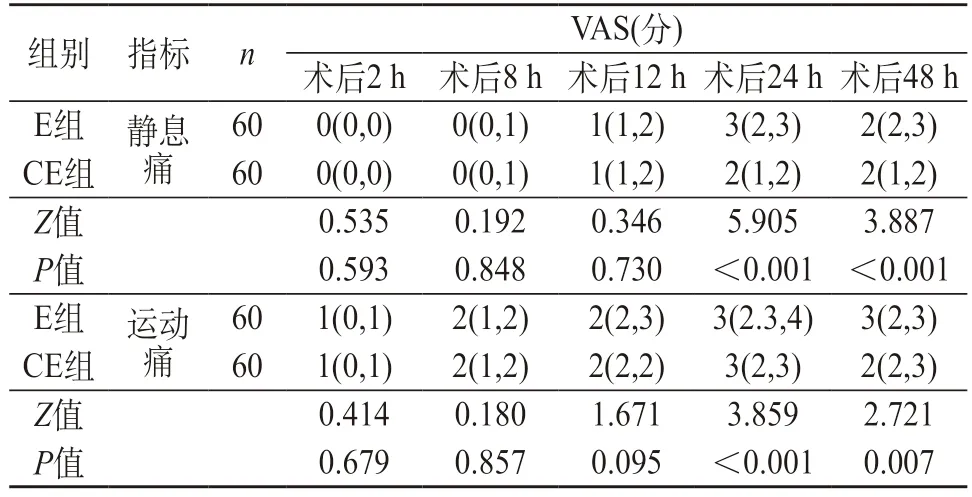

术后各个时间点的静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分:CE组术后2、8、12 h静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分与E组差异无统计学意义,P>0.05;CE组术后24、48 h静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分低于E组,差异有统计学意义,P<0.05。见表3。

表3 两组术后各点静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分[M(P25,P75)]

术后12 h内、48 h内静脉镇痛泵有效按压次数、48 h内舒芬太尼追加量、48 h内恶心呕吐发生率、首次下床时间及有无局部麻醉药毒性反应:术后12 h内PCIA按压次数两组患者差异无统计学意义,P>0.05;CE组48 h内PCIA按压次数比E组少,两组差异有统计学意义,P<0.05;CE组术后48 h内舒芬太尼追加量比E组少,两组差异有统计学意义,P<0.05;CE组术后恶心、呕吐都比E组少,两组差异有统计学意义,P<0.05;两组患者首次下床时间差异无统计学意义,P>0.05;两组患者均无局部麻醉药毒性反应。见表4。

表4 两组患者术后情况的比较

3 讨论

胸腔镜下肺癌根治术对患者的手术创伤虽然比传统的开胸肺癌根治术小,但是对肋间神经损伤、清扫淋巴结、清除病变组织及胸腔引流管的刺激以及手术切口等原因,患者会出现中重度术后疼痛,影响咳嗽咳痰、深呼吸,使CO2蓄积于肺部,容易造成肺不张、肺炎等并发症,不利于患者的快速康复。静脉自控镇痛是减轻术后疼痛最直接的方式,但大量阿片类镇痛药、非甾体类镇痛药物的应用易引起老年患者呼吸系统、心血管系统及胃肠道的不良反应,影响患者的康复。近年来,随着多模式镇痛理念的提出,静脉自控镇痛复合区域神经阻滞,成为了术后镇痛方式的重要组合。基于此,本研究对胸腔镜下肺癌根治术患者实施了超声定位下神经阻滞联合静脉自控镇痛的多模式镇痛方案,以弥补单一静脉自控镇痛的不足之处。

既往认为硬膜外阻滞是VATS镇痛的金标准,但其可能会造成全脊髓麻醉、硬膜外血肿和低血压等严重并发症[9-10]。现在,随着超声可视化技术的发展,超声定位下ESPB、TPVB等区域神经阻滞技术已逐渐用于胸外科手术围手术期多模式镇痛,并且取得良好的效果,促进了患者的快速康复,但椎旁阻滞操作难度大,容易造成气胸、穿刺部位感染、持续阻滞时的置管困难等使其也不是VATS患者最佳的局部镇痛方法[11]。研究表明[12],超声引导下ESPB在胸腔镜术后镇痛效果不弱于胸椎旁神经阻滞,而且超声引导下竖脊肌解剖定位明确,横突和竖脊肌图像容易识别,且横突上无重要血管、神经及其他器官分布,因此ESPB的血肿、神经损伤、气胸风险小,且阻滞失败率低[13-14]。本研究纳入120例患者在给予0.3%罗哌卡因注射液20 mL行ESPB20 min后,阻滞均取得成功,用冰块法测定阻滞范围,53例阻滞平面为T3~T9脊神经支配区域,40例阻滞平面为T2~T8脊神经支配区域,27例阻滞平面为T2~T9脊神经支配区域,阻滞平面与王鹏[15]等人的研究结果基本一致。

本研究两组患者均予ESPB,CE组行竖脊肌平面穿刺后置入导管并予首剂量0.3%罗哌卡因注射液20 mL,阻滞平面出现并固定后于竖脊肌平面外导管泵持续注射0.1%罗哌卡因注射液6 mL/h[15],不设置负荷量和单次追加量,持续泵入48 h。两组患者均给予PCIA。考虑单次ESPB阻滞12 h后难以满足术后镇痛的需求[7],但临床上大部分胸腔镜下肺癌根治术术后24 h仍然是疼痛剧烈,单次ESPB并不能完全覆盖术后疼痛高峰时间,所以CE组行持续ESPB+PCIA,术后48 h全程区域神经阻滞+静脉镇痛的多模式镇痛方式,取得了比E组更好的镇痛效果。研究结果表明,两组患者术中丙泊酚、瑞芬太尼的用量差异无统计学意义,P>0.05,说明两种方式的阻滞方法在术中的镇痛效果一样。两组患者术后2、8、12 h静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分差异无统计学意义,P>0.05;CE组术后24、48 h静息和运动(咳嗽)时VAS疼痛评分均低于E组,差异有统计学意义,P<0.05。12 h内PCIA按压次数CE组为0次,E组为0次,两组患者差异无统计学意义,P>0.05;两组48 h内PCIA按压次数差异有统计学意义,P<0.05;CE组术后48 h内的补救镇痛为0次,CE组术后48 h内舒芬太尼追加量比E组少,两组差异有统计学意义,P<0.05;CE组术后恶心呕吐比E组少,两组差异有统计学意义,P<0.05;这些结果表明,在术后镇痛方面,CE组的镇痛模式比E组效果更好,同时减少了术后静脉舒芬太尼的用量,减少静脉镇痛药引起的各种不良反应,更有利于患者的快速康复。两组患者均无局部麻醉药毒性反应。两组患者首次下床时间差异无统计学意义,这可能与两组患者都得到了有效镇痛,同时主管医师鼓励患者早日下床活动,进行肺功能恢复有关。

当然,本研究也有不足之处,未能采集两组患者术中术后的血清炎性反应因子,如血清TNF-α、IL-8、IL-6等,以了解两组患者机体的应激性炎性反应水平;未能采集患者术后肺功能恢复情况、总住院时间等。这些问题将有助于我们进一步比较两种镇痛模式在患者整个住院期间的获益差别,今后我们将进一步进行这方面的研究。

综上所述,持续ESPB复合静脉自控镇痛比单次ESPB复合静脉自控镇痛在胸腔镜下肺癌根治术后镇痛效果更好,且安全可靠,减少术后静脉镇痛药的使用量,减少并发症,有利于患者术后的快速康复,值得在临床上的进一步推广应用。