中药品种选育与“中药品质育种”研究思路

2023-03-21王洁,陈江*,鲜彬,王瑞,裴瑾*

王 洁,陈 江*,鲜 彬,王 瑞,裴 瑾*

中药品种选育与“中药品质育种”研究思路

王 洁1, 2,陈 江1, 2*,鲜 彬1, 2,王 瑞1, 2,裴 瑾1, 2*

1. 成都中医药大学药学院,四川 成都 611137 2. 西南特色中药资源国家重点实验室 成都中医药大学 四川 成都 611137

中药是中国医药学文化的一个重要组成部分,是中医辨证论治的物质基础。优良的中药品种是药材质量的保证,直接影响着中药的临床疗效。中药良种选育是传承创新中药品质的根本途径。作为中药产业的源头工程,中药良种选育起步虽晚,但发展迅速,已选育了许多品种,但是仍存在一些问题,特别是中药品质选育理念的缺失,造成中药品种选育缺乏中药特色,成为中医药事业中最薄弱的环节。总结了近20年来中药品种选育的成果并对当前中药品种选育过程中存在的问题进行探讨,最后针对中药品质特征,提出“中药品质育种”的研究思路,同时以红花为例介绍了中药品质育种的具体应用,为今后中药品种选育提供新思考。

中药品种选育;常规育种;分子育种;中药品质育种;应用

中医药不仅是我国民族医药的瑰宝,也是世界人民的宝贵财富。发展药材生产,提髙人类健康水平,是关系国计民生的大事,尤其是在当前人类健康观念不断加强的时代。几千年来,中药为我国人民的健康发展做出了巨大的贡献。作为中药产业的源头工程,中药良种选育是提升中药材生产水平的核心,也是当前研究的热点与重点。同传统作物相比,中药品种选育起步较晚,但发展迅速,特别是新世纪以来,中药资源研究工作者选育了许多中药品种,促进了中药产业的健康发展。虽然中药品种选育取得了丰硕成果,但是仍然存在一些问题,特别是中药品质选育理念的缺失。同时,当前中药品种选育多以传统作物为参考,重在产量和抗性的选育,技术手段多以常规育种为主,品种选育缺乏中药特色,很难体现中药品质特征要素。因此,如何开展符合中药特色的品种选育,是当前亟待解决的问题。

本文首先对我国中药育种工作者利用不同的育种技术选育出的品种进行了总结。其次,对当前中药品种选育过程中存在的问题进行了探讨。最后针对中药品质特征,提出“中药品质育种”研究思路,以期为中药品种选育提供新的思考。

1 中药品种选育研究进展

21世纪以来,我国中药品种选育发展迅速,品种选育工作经历了从无到有、品种逐渐增多的过程。在育种方法上,中药品种选育多以常规育种为主,辅以分子育种等技术选育取得了重要进步,选育趋势也实现了从“选”到“育”的转变,部分代表性成果见表1。

表1 中药品种选育情况统计(部分)

1.1 选择育种

选择育种是利用现有品种在繁殖过程中产生变异或原来性状表现出显著差异的现象,通过人工选择选出有益的变异个体,进行比较鉴定,择优去劣而成为新的品种,是常规育种的主要手段。在中药育种初期,采用选择育种法从混杂群体中选出优良品种是育种工作采用的最主要方式。例如,徐昭玺等[1]耗时约20年,利用选出的3000株优良人参,经连续四代自交纯化,不断淘汰不良品种并进行品系比较,选育出了我国第一个边条人参新品种“边条1号”,其抗逆性、产量和总皂苷含量均大幅度提高。陆中华等[2]培育出的早熟、高品质杭白菊新品种“金菊2号”,具有分枝力强、花紧凑、品质优良、商品性和丰产性好的特点等。虽然选择育种在大多数中药新品种选育种取得了成功,但大多数药用植物自身的生长周期长,加上选择育种过程繁琐,很大程度影响了选择育种的进程。

1.2 杂交育种

杂交育种是通过人工杂交将2个或多个基因型不同的亲本的优良性状通过交配集中在一起,再从分离的后代群体中经过人工选择和培育,最终获得新品种的方法,包括种内杂交和远缘杂交,这种方法能综合不同品种的优良性状,是农作物育种中十分有成效的方法。药用植物的遗传背景复杂,通过杂交可以引起基因重组,进而会出现新的性状,杂交育种在中药育种中应用也较为广泛。如魏建和等[3]利用细胞质雄性不育系和自交系配制,选育出了长势强、抗病能力强、根部药材产量高的桔梗杂交新品种“中梗1号”“中梗2号”“中梗3号”,成为我国中药材育种领域中真正意义上的首个杂种一代新品种。马小军等[4-5]采用杂交育种育成了果实大、果形美观、丰产稳产、抗逆性强的罗汉果新品种“永青1号”“普丰青皮”等。该方法虽然能培育出具有突破性的新品种,但也有一些缺点,例如选育过程繁琐,杂交进程缓慢,且不同种属间杂交难度较大。

1.3 诱变育种

诱变育种是利用物理因素或化学试剂处理目标植物,促进其遗传物质发生突变,然后根据育种目标从突变材料中筛选出突变株系,形成新品种。例如,贾彩凤等[6]利用60Co γ射线辐射绿茎金荞麦的幼嫩根茎,获得表儿茶素含量高于对照组的红茎突变株。Gao等[7]研究发现太空搭载乌拉尔甘草种子后,可溶性蛋白含量及过氧化物酶活性与对照组相比均增加,且基因组发生了改变,研究结果为甘草品种的选育提供参考。Qi等[8]对太空搭载的灵芝进行扩增片段长度多态性分析,结果表明飞行组材料与地面组及对照组材料之间具有基因组多态性。张秀省等[9]利用甲基磺酸乙酯处理长春花愈伤组织,发现处理组比对照组生长的更快,吲哚总碱含量更高。人工诱变育种可以提高突变频率,扩大变异范围,加速育种进程,改良某些性状,但难以控制突变方向,无法将多个优良性状进行综合。

1.4 植物组织培养

植物组织培养是将植物的组织或器官进行消毒后,置于无菌培养基中进行培养,使之生长再生的方法。组织培养不受地区、季节、气候、有害生物等条件限制,较正常自然条件下生长速度快,有利于种苗的快速繁殖。谢晓亮[10]采用脱毒技术获得了产量明显提高、药效成分丹参酮A含量比药典规定提高了88%,比对照材料提高了95.8%的脱毒丹参。黄浩等[11]研究发现,在MS培养基中添加2.0 mg/L 6-苄氨基嘌呤加0.4 mg/L萘乙酸诱导红大戟效果较好,不但可诱导出愈伤组织,还可直接分化芽。潘超美等[12]对类原球茎和愈伤组织进行诱导得到了大量的铁皮石斛幼芽,成功建立了既能保持品种优良性状又能快速大量繁殖的石斛无性繁殖体系。

1.5 多倍体育种

多倍体育种是根据育种目标采用染色体倍数增加的方法选育植物新品种的方法。由于染色体加倍,药用植物特定部位常表现出巨型增大,有利于提高药用植物入药部位产量及药用成分含量,植株的抗逆性也较普通植株强。张青华等[13]利用组织培养结合秋水仙素处理对铁皮石斛原球茎和丛生芽进行多倍体诱导,获得了稳定的四倍体植株,其化学成分和产量均增加。段英姿等[14]探讨了秋水仙碱含量、处理方式和处理时间对诱导多倍体的影响,对南丹参进行了诱导,为选育出药用成分高的南丹参品种奠定了基础。

1.6 分子育种——分子标记辅助育种

与常规育种注重表型选择不同,分子育种强调基因型选择,它是以优异表型性状为育种目标,建立起基因型和表型之间的联系,通过基因型选择外观表型[15]。其中利用较多的为分子标记辅助育种,它是利用遗传标记与决定目标性状的基因紧密连锁,通过检测分子标记,从而达到选择目标性状的目的。分子标记种类很多,如随机扩增多态性DNA(randomly amplified polymorphic DNA,RAPD)、限制性片段长度多态性、简单重复序列标记及单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)等。常规育种的育种周期达7~20年,而分子标记辅助育种周期仅为3~5年,大大加速了育种进程。

分子标记技术已广泛应用于农作物、经济作物、水果等的品种选育中[16-22]。但在中药新品种选育中分子标记技术应用还极少。陈中坚等[23]基于简化基因组测序技术检测出抗病群体的特异SNP位点,利用与三七抗根腐病相关的SNP位点筛选抗病群体进而辅助系统选育,选育出了“苗乡抗七1号”。沈奇等[24]通过高通量测序获得了大量可用的紫苏遗传标记,并参考基因组比对分析,建立了特异的SNP标记指纹图谱,选育出了叶籽两用、丰产、高抗、耐瘠的紫苏新品种“中研肥苏1号”。此外,基于组学分析已成功开发了丹参[25-27]、天麻[28]、蓖麻[29]、毛茛[30]、川贝母[31]等分子标记,为开展分子标记辅助育种奠定了基础。

2 中药品种选育中存在的问题

尽管中药品种选育已取得了许多成果,但仍然存在一些问题。主要体现在:(1)从已育成的品种可以看出,中药品种选育大多以产量和抗性为育种目标。中药与传统农作物存在较大不同,农作物以产量为先兼顾品质,而中药材更注重品质,中药品质直接影响着中药的临床疗效。(2)选育方法上,有些选育方法不适合生产发展所需。国家药监局2017年发布《中药材生产质量管理规范》(征求意见稿)中,提到禁用人工选育的多倍体或单倍体品种、种间杂交品种和转基因品种;如需使用非传统习惯使用的种间嫁接材料、人工诱变品种(包括物理、化学、太空诱变等)和其他生物技术选育品种等,应当提供充分的风险评估和实验数据证明新品种安全、有效和质量可控。今后的育种方法都应当遵守管理规范。(3)大多数品种选育周期较长,如“边条1号”人参选育耗时近20年[1],“滇重楼2号”经8年选育而成。还需加强新技术(如分子辅助标记育种)的利用,以期缩短育种年限。(4)大多数人工栽培的中药材品种没有进行系统的种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存等工作,与农作物相比差距还很大。(5)中药品种选育以一种或一类活性成分作为选育评价指标之一,与中医临床治疗疾病物质基础是中药化学成分的整体性相悖,缺乏基于中医药理论的选育品种品质评价,即品质育种。

总体来看,当前中药品种选育多以传统作物为参考,重在产量和表型性状的选育,技术手段多以传统常规育种为主。而中医药在几千年的发展进程中,形成了独特完整的理论体系,是中医药生存发展的根基,能体现中药自身“品种-品质-效用”三位一体特色的品种选育、品种创新严重缺失。因此,如何开展符合中药特色的品种选育,提升中药质量,传承中药品质,是当前亟待解决的问题。

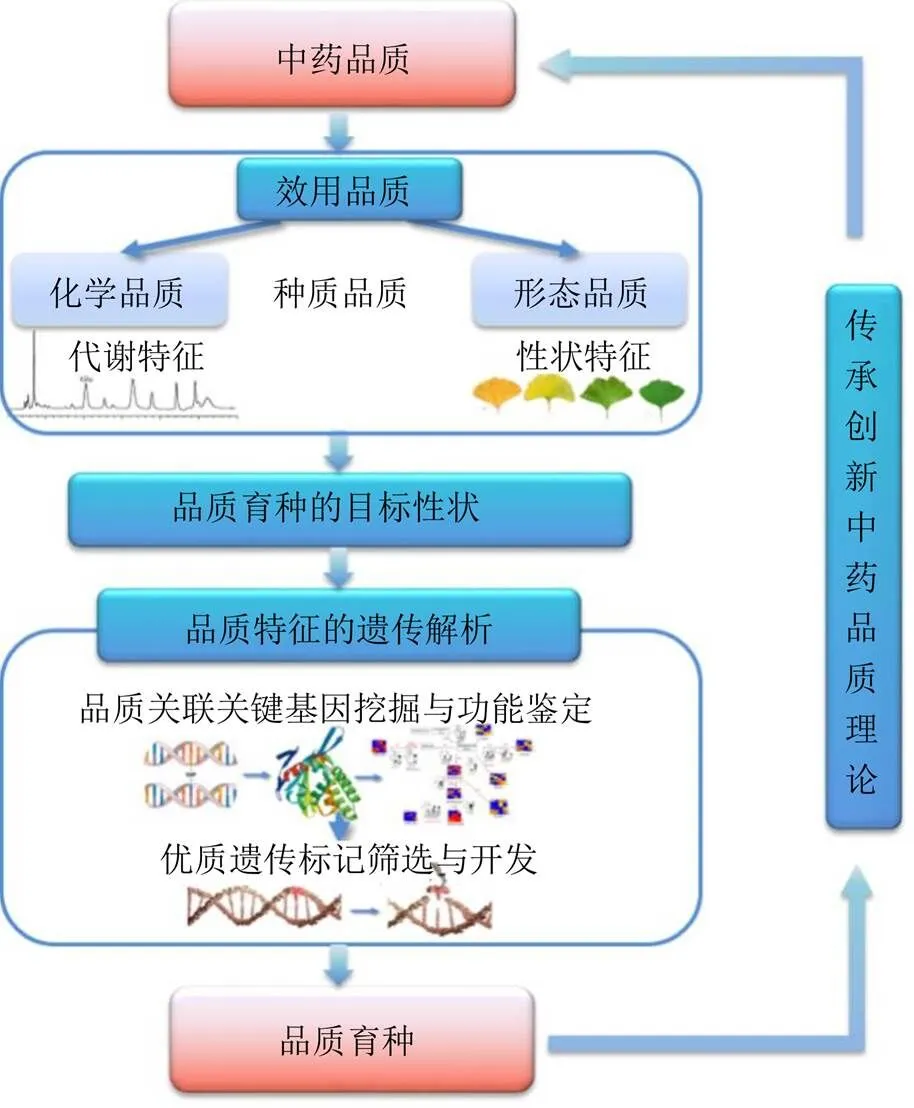

3 “中药品质育种”研究思路

优良的中药品种造就优异的中药品质,直接影响着中药的临床疗效。中药品质育种是中药良种选育的核心举措。中药品种不同于农作物或普通药用植物,中药品种选育目标和育种技术同农作物或普通药用植物存在差异,中药品种选育更倾向以药物质量属性、品质特点为目标,于自然种质资源中高效选择与优化药用品种。基于中药品质观,提出“中药品质育种”的思路:种质资源系统收集、纯化、评价与核心种质库构建→品质育种目标性状确定(外观品质为目标、药效成分为目标等)→品质特征遗传机制解析→品质关联关键基因挖掘与功能鉴定→优质遗传标记筛选及开发→标记应用→品质育种→中药品质提升、传承并发展。(图1)。

3.1 中药品质观是育种目标的具体体现

3.1.1 中国古代的中药品质观 中药品质是中药的生命,自古以来就有中药品质的观念。《神农本草经》中有中药的上中下三品、“土地所出,真伪陈新”,“有毒、无毒”和“性、效、用”的论述,并记录了少数中药的品质,如“蝼蛄夜出者良,生平泽”。体现了原始的中药品质观。《名医别录》中有对药材的产地、采收时间、药用部位及加工方法的记载,并记载了对部分中药的品质评价,如“地黄,黄土地者佳”“石韦,生华阴山谷,不闻水及人声者良”“麝香,生中台及益州雍州山中,春风取之,生者益良”等。《本草经集注》中将中药材的品质分为四个等级:优良品质,用“最好”“最佳”“第一”“最胜”“甚良”“至良”等评价;良好品质,用“为好”“为佳”“亦好”等评价;一般品质,用“可用”“少用”“方用至少”等评价;劣等品质,用“不入药”“不好”“不堪用”等评价。并按产地、外观性状等对药材进行了品质评价,如“细辛,今用东阳临海者,形段乃好,而辛烈不及华阴、高丽者”“桑寄生,今处处有之,以出彭城为胜”“当归,今陇西叨阳、黑水当归,多肉少枝气香,名马尾当归,稍难得。西川北部当归,多根枝而细”。《千金翼方》中有“其出药土地,凡一百三十三州,合五百一十九种,其余州土皆有不堪进御”的记载。由此看见,不同产地所致药物品质存在很大差异。《本草纲目》中对中药基源、产地、采收与加工、炮制以及“性、效、用”进行了详细的论述,系统地表达了中药品质观。后来逐渐形成了以人们长期经验总结的“辨状论质”的中药材品质评价方法,即依据药材形状、大小、色泽、质地及气味等特征,判断药材的真伪优劣。可见,中药品质的形成是基于特定生态环境的,即道地产区造就优良品质。

图1 “中药品质育种”思路

3.1.2 现代的中药品质观 近现代来,出现了“中药品质”一词,其含义包括:(1)中药的品种和质量,即药物的“真、伪、优、劣”;(2)中药的质量,但这两个概念均强调“品质即合乎标准或规格品”;(3)是一组中药固有特性达成中药临床要求的整体特征或特性[32-37]。万德光教授[36]在20世纪90年代提出“品种是根、疗效是魂”,从中药品质的研究对象、目的及技术的角度将中药品质分为遗传品质、环境品质、栽培品质、形态品质、加工品质、化学品质、效用品质等,并首次提出了中药品质理论,包括“遗传主导论”“环境饰变论”“传承发展论”“性效决定论”“多元调控论”等论点。其中,遗传品质是中药品质形成的根本。中药有效成分是临床疗效的保证,临床疗效是中药品质的最终体现。药用植物的有效成分绝大多数为代谢产物,而大部分的代谢产物是由遗传因素决定的。因此,中药种质是中药品质形成的源头,提高中药品质,必须重视品种选育。

中药具有复杂的体系,彭成提出了由中药品种、品质、制药、药性、功效、应用(简称“品、质、制、性、效、用”)六要素构成的系统中药学思想[38]。其中品质包括外在品质和内在品质。外在品质指中药的性状质量,即以“辨状论质”为基础的形、色、气、味和显微鉴别、理化测定等为主的质量评价。内在品质包括遗传品质和药效品质,遗传品质主要包括优质品种的种质资源、遗传多样性、品种多样性、分子标记以及遗传物质与优质药材的生产、临床疗效的关系等,用于中药真伪鉴别等。体现了中药品种、品质在中医药事业发展中的关键性及特殊性。

肖小河等[39]提出中药大质量观的质控策略,以生物评价为核心,并用传统感官评价和化学评价的多元化质量评价控制模式,凸显了中药整体性的质量属性。刘昌孝院士[40]提出“中药质量标志物(marker,Q-marker)”的新概念,反映中药质量本质的科学内涵、中药功效与质量的关系。中药材作为一种特殊的商品,其最终目的是服务于临床,中药的品质是该过程中的核心。从传统依据外观性状评价中药材优劣的“辨状论质”到现代的化学分析、生物技术鉴定、品质评价综合体系的建立等都是对中药品质的传承。

3.2 “中药品质育种”是具有中医药特色的品种选育,是传承中药品质的重要举措

目前,对于中药品质评价的研究较多,并建立了多种有关中药质量、中药品质评价的方法、体系,但真正将中药品质传承发展下去的却很少。中药品质的形成涉及一系列因素,如种质、环境因素、人为因素等。其中,种质是中药品质形成的根本,优良的种质来源于特定的生态环境,具有优良的遗传物质,即中药品质是基于道地性而形成的。这一点,从古代各典籍记载的“以……为胜”“出……者为佳”即可证明。

农作物、经济作物、花卉中品质育种已开展较多。商海红等[41]以陆地棉、海岛棉为材料,挖掘了与棉花优异纤维品质相关的基因及分子标记,为棉花品质、产量、抗性性状的同步改良奠定了基础。石细胞含量是梨品质形成的重要因素之一,Zhang等[42]以砀山酥梨及低石细胞含量的变异品种良梨早酥不同发育时期的果实为材料进行转录组分析,检测到了香豆酰奎尼酸3-单加氧酶、莽草酸--羟基肉桂酰基转移酶、过氧化物酶等7203个差异表达基因,并进行了定量逆转录聚合酶链反应(quantificational reverse transcription polymerase chain reaction,qRT-PCR)检测分析,为培育低石细胞含量的新品种梨提供了科学依据。中药材在长期人工栽培中只种不选,常出现品种混杂、品质下降。只有经过选育的品种,中药品种才能稳定,才能得到传承、提升并发展。因此,在中药育种中必须首先突出中药品质的特点与要求,把保持外观性状、提高内在品质作为育种重要目标,开展具有中医药特色的“中药品质育种”。

3.3 种质资源收集、评价是开展“中药品质育种”的前提

当前我国中药种质资源系统研究工作缺乏。种质资源是发现变异、利用变异、挖掘优异性状、进行性状机制解析和培育优良品种的物质基础。开展中药种质资源的系统收集、保存、评价是保障药材质量,保证临床疗效的前提。种质资源的研究主要包括:表型性状分析、种质亲缘关系鉴别、核心种质的筛选和保护等方面。中药材在长期栽培中常发生变异,产生许多变异类型,表现为不同的外观性状。表型性状的分析可为新品种选育提供参考。亲缘关系鉴别研究可为品种选育提供特色的种质材料。采用分子标记技术进行遗传多样性分析,可为进一步挖掘利用优异性状提供数据基础。Peng等[43]采用相关序列扩增多态性技术对栽培与野生红花共23个品种进行遗传多样性分析,用30对引物扩增出483个条带,其中274条具有多态性,多态性比率为57%。彭云滔[44]采用简单序列重复(inter simple sequence repeat,ISSR)和RAPD标记对广西、广东9个种群的罗汉果进行遗传多样性分析,结果表明广西永福和金秀的居群遗传多样性较高,应该重点保护利用。核心种质的筛选和保护可最大程度地保留原有种质的遗传多样性,为育种工作者从核心种质库中筛选亲本材料创造必要的前提条件,极大地促进种质资源的利用。

3.4 品质形成机制解析是开展“中药品质育种”的基础

中药有效成分是临床疗效的保证,临床疗效是中药品质的最终体现。中药品质是由多个基因控制的,是由遗传因素通过决定其“代谢特征”与“性状特征”而发挥主导作用,由环境因子通过调控相关基因表达而发挥间接作用,即品质形成是特定种质与环境因子共同作用的结果。遗传基础是育种工作中的重要部分,但目前中药品质形成的遗传规律研究相对滞后,严重影响中药品种选育进程。因此,阐明中药品质性状的形成规律及其生物学实质,挖掘影响药材品质特征形成的关键遗传基因是开展中药品质育种的前提,对中医药产业发展具有重要意义。

基因组学、转录组学、代谢组学等组学技术的发展为药材有效成分合成关键基因的挖掘与鉴定以及次生代谢产物的代谢途径解析提供了有效方法,加速了对中药品质“代谢特征”和“性状特征”的遗传机制研究。Lu等[45]研究发现转录因子乙烯响应因子1(ethylene responsive factor 1,AaERF1)和AaERF2通过与青蒿素生物合成途径中的关键酶基因紫穗槐-4,11-二烯合酶(amorpha-4,11-diene synthase,)及细胞色素P450(cytochrome P450,)的启动子特异结合来激活青蒿素生物合成途径,调控青蒿素和青蒿酸的生物合成。Chen等[46]研究表明转录因子籽粒大小和质量(grain size and weight,AaGSW1)通过与的启动子结合来调节青蒿素和二氢青蒿酸的高效合成,促进了对青蒿素合成途径的了解。Frusciante等[47]通过深度转录组测序,确定了一种新的双加氧酶——类胡萝卜素裂解双加氧酶2,该酶是藏红花中藏红花素生物合成第一步专属代谢途径的关键酶。Ma等[48]从菘蓝中分离并鉴定了AP2乙烯响应因子(APETALA2/ ethylene responsive factor,AP2/ERF)型转录因子基因,并揭示了该转录因子通过参与水杨酸信号转导来调控落叶松脂素及其衍生物等板蓝根中抗病毒成分的生物合成。陈祥慧[49]对不同发育时期的番红花柱头进行转录组和代谢组分析,从转录组中组装得到269 943条Unigenes,共注释出181条可能参与西红花苷合成的酶基因,筛选出63个可能调控西红花苷合成的转录因子,共表达分析分别选出7、4和4个目前在西红花苷合成途径中未被具体研究的关键酶基因谷氨酰胺合成酶(glutamine synthetase,β-GS)、乙醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase,)和尿苷二磷酸糖基转移酶(uridine diphosphate glycosyl transferase,),促进了对西红花苷合成的遗传机制解析。Li等[50]利用Solexa测序平台,以红花种子、叶、花瓣为材料,获得了153 769个unigenes转录组数据,注释到82 916个基因,代谢途径分析表明,23个基因参与类黄酮的生物合成,鉴定到8个参与种子特异性油质蛋白的基因,一定程度解析了红花品质形成机制。

3.5 分子技术是加快“中药品质育种”的有效手段

常规育种是人们长期实践经验的育种方法,但我国中药材种类多、大多数生长周期长、生长习性各异、遗传背景复杂,常规育种进程缓慢,且存在亲本及后代选择的主观性强、子代评价手段单一、尤其是农艺性状与品质特征性状难以兼顾等不足,育种水平无法满足中药现代化发展的需要。中药品质育种首先要突出品质特征,同时还需兼顾农艺性状、产量等性状,这些性状均是由多个基因控制的数量性状。分子标记辅助育种具有准确、快速、不受环境条件影响、适应性广等特点,能够兼顾多个性状,进行分子水平上的育种,是开展“中药品质育种”的有效手段。部分中药品种选育情况见表1。

4 “中药品质育种”应用——以红花为例

红花自汉代“张骞得种于西域”引入我国,从最初的染料到“活血通经、去瘀止痛”要药,对其应用进行了创新。川产红花,从西晋的《蜀都赋》“红葩紫饰”到《新唐书•地理志》“土贡红蓝”的州郡包括蜀州唐安郡,再到《图经本草》《证类本草》等记载红蓝“生梁、汉”,即历史上川产红花久负盛名。《本草求真》“红花专入心包、肝。辛苦而温,色红入血,为通瘀活血要剂”“以色红黄、鲜艳、质柔软者为佳”等论述,可见以效用为目标的性状评价在红花品质控制过程中起到重要作用。川红花的性状尤其是色泽,同其化学成分和功效存在密切关联。阐释红花品质内涵,特别是色泽表征,挖掘表征特征关键指标,解析其生物遗传机制,进而通过优良药用品种的选育,实现对川红花品质的控制。

基于中药品质育种思路,对红花进行品质育种可以通过如下进行。首先,通过系统收集、保存并纯化红花种质资源,构建群体,形成基于“性状-成分-功效”关联性分析,阐明川红花品质形成的内涵,明确品种选育目标性状——品质特征关键指标;其次,通过基因组测序,采用群体全基因组关联分析,筛选并验证与川红花品质关联的重要基因,解析其控制品质的分子遗传机制;最后,筛选品质形成关键基因SNP并进行衍生酶切扩增多态序列(derived cleaved amplified polymorphic sequences,dCAPS)标记开发,快速鉴定优质药用川红花材料并建立组织培养快繁及育种加代技术体系,对选育红花新品种(系)进行品质评价。红花品质育种思路图见图2。

图2 红花品质育种思路图

5 结语与展望

中药是中国医药学文化的一个重要组成部分,是中医辨证论治的物质基础。优良的中药品种是药材质量的保证,直接影响着中药的临床疗效。中药良种选育是传承创新中药品质的根本途径。当前虽已选育了许多品种,但是仍存在一些问题。针对目前我国中药品种选育现状,今后应加强以下工作的研究:(1)开展中药种质资源的系统收集与保存工作,进行核心种质的筛选与核心种质库的构建,为“中药品质育种”提供特色的资源基础;(2)利用分子生物学技术开展中药品质特征形成的遗传机制研究,从多个层面探讨品质性状发育机制,为“中药品质育种”提供科学支撑;(3)借鉴农学中先进的分子育种技术,开展具有中医药特色的“中药品质育种”,促进中医药事业更好的发展;(4)加强品种认证审定工作,建立完善的中药材新品种审定体系。提出“中药品质育种”思路,旨为今后中药育种提供思考,铸力中药源头工程建设。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 徐昭玺, 冯秀娟, 盛书杰, 等. 边条人参新品种的系统选育 [J]. 中国医学科学院学报, 2001, 23(6): 542-546.

[2] 陆中华, 沈学根, 王志安, 等. 杭白菊金菊2号的选育及栽培要点 [J]. 浙江农业科学, 2010, 51(6): 1263-1264.

[3] 魏建和, 杨成民, 隋春, 等. 利用雄性不育系育成桔梗新品种‘中梗1号’、‘中梗2号’和‘中梗3号’ [J]. 园艺学报, 2011, 38(6): 1217-1218.

[4] 马小军, 莫长明, 白隆华, 等. 罗汉果新品种‘永青1号’ [J]. 园艺学报, 2008, 35(12): 1855.

[5] 莫长明, 马小军, 白隆华, 等. 罗汉果丰产稳产新品种普丰青皮的选育 [J]. 中国果树, 2010(2): 10-11.

[6] 贾彩凤, 李艾莲, 兰金旭, 等. 药用植物金荞麦60Co-γ辐射诱变的(−)-表儿茶素研究 [J]. 中国医药导刊, 2009, 11(3): 452-454.

[7] Gao W Y, Fu R Z, Fan L,. The effects of spaceflight on soluble protein, isoperoxidase, and genomic DNA in Ural licorice (Fisch.) [J]., 2000, 43(2): 94-98.

[8] Qi J J, Ma R C, Chen X D,. Analysis of genetic variation inafter space flight [J]., 2003, 31(6): 1617-1622.

[9] 张秀省, 张荣涛, 曹岚, 等. EMS诱变的长春花细胞系突变研究 [J]. 中草药, 2004, 35(11): 1293-1296.

[10] 谢晓亮. 丹参病毒病原鉴定与脱病毒技术研究 [D]. 北京: 北京林业大学, 2008.

[11] 黄浩, 文学, 韦莹, 等. 药用植物红大戟快速繁殖技术研究 [J]. 北方园艺, 2011(4): 196-198.

[12] 潘超美, 童家赟, 刘丹霞, 等. 铁皮石斛离体培养体细胞胚发生的组织细胞学研究 [J]. 广州中医药大学学报, 2008, 25(1): 74-76.

[13] 张青华, 李枝林, 唐敏, 等. 秋水仙碱诱导铁皮石斛多倍体研究初报 [J]. 云南农业大学学报: 自然科学版, 2011, 26(5): 678-682.

[14] 段英姿, 客绍英, 曹静, 等. 秋水仙碱诱导南丹参多倍体的研究 [J]. 中国中药杂志, 2006, 31(6): 445-448.

[15] 马小军, 莫长明. 药用植物分子育种展望 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(11): 2021-2031.

[16] Sureshkumar S, Tamilkumar P, Senthil N,. Marker assisted selection of low phytic acid trait in maize (L.) [J]., 2014, 151(1): 20-27.

[17] Ma P T, Xu H X, Xu Y F,. Characterization of a powdery mildew resistance gene in wheat breeding line 10V-2 and its application in marker-assisted selection [J]., 2018, 102(5): 925-931.

[18] Singh D, Singh B, Mishra S,. Candidate gene based association analysis of salt tolerance in traditional and improved varieties of rice (L.) [J]., 2019, 28(1): 76-83.

[19] Ma J J, Pei W F, Ma Q F,. QTL analysis and candidate gene identification for plant height in cotton based on an interspecific backcross inbred line population of Gossypium hirsutum ×[J]., 2019, 132(9): 2663-2676.

[20] Zhang J P, Song Q J, Cregan P B,. Genome-wide association study, genomic prediction and marker-assisted selection for seed weight in soybean () [J]., 2016, 129(1): 117-130.

[21] Liu Y, Zhou X M, Yan M,. Fine mapping and candidate gene analysis of a seed glucosinolate content QTL, qGSL-C2, in rapeseed (L.) [J]., 2020, 133(2): 479-490.

[22] Lijavetzky D, Cabezas J A, Ibáñez A,. High throughput SNP discovery and genotyping in grapevine (L.) by combining a re-sequencing approach and SNPlex technology [J]., 2007, 8: 424.

[23] 陈中坚, 马小涵, 董林林, 等. 药用植物DNA标记辅助育种(三)三七新品种: “苗乡抗七1号”的抗病性评价 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(11): 2046-2051.

[24] 沈奇, 张栋, 孙伟, 等. 药用植物DNA标记辅助育种(II)丰产紫苏新品种SNP辅助鉴定及育种研究 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(9): 1668-1672.

[25] Zhang Y J, Guo L J, Shu Z M,. Identification of amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers tightly associated with drought stress gene in male sterile and fertileBunge [J]., 2013, 14(3): 6518-6528.

[26] 郭林林. 丹参基因组SSR标记的开发及其在连锁图谱构建的应用 [D]. 泰安: 山东农业大学, 2016.

[27] 刘甜. 利用SLAF-seq技术构建高密度丹参连锁图谱 [D]. 泰安: 山东农业大学, 2016.

[28] 常楚瑞, 王晓丽. 脱氧核糖核酸分子标记在天麻辅助育种研究中的应用 [J]. 时珍国医国药, 2012, 23(4): 896-897.

[29] 刘臣. 蓖麻遗传图谱构建及株高性状的QTL定位分析 [D]. 湛江: 广东海洋大学, 2014.

[30] Liu Y F, Wang J M, Zhang J H,. Characterization of SSRs and SNPs based on transcriptome ofL. and development of anthocyanin-related SSRs and SNPs [J]., 2018, 10(2): 267-273.

[31] 张婕, 李西文. 川贝母转录组中SSR位点信息分析 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(18): 30-35.

[32] 万德光. 中药品种品质与药效 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2007: 54-92.

[33] 刘洋, 张佐双, 贺玉林, 等. 药材品质与生态因子关系的研究进展 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2007, 9(1): 65-69.

[34] 严铸云, 李羿. 中药品质研究现状与展望 [J]. 成都医学院学报, 2011, 6(4): 299-302.

[35] 严铸云. 万德光教授中药品质学术思想述论 [J]. 亚太传统医药, 2012, 8(1): 1-2.

[36] 万德光. 中药品质研究: 理论、方法与实践 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2008: 128.

[37] 万德光. 论中药品质理论的继承与创新 [J]. 中药与临床, 2010, 1(1): 3-6.

[38] 彭成. 再论“系统中药学”之“品质制性效用” [J]. 中药与临床, 2017, 8(1): 1-3.

[39] 肖小河, 金城, 鄢丹, 等. 中药大质量观及实践 [J]. 中草药, 2010, 41(4): 505-508.

[40] 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker): 中药产品质量控制的新概念 [J]. 中草药, 2016, 47(9): 1443-1457.

[41] 商海红, 于霁雯, 石玉真, 等. 棉花优异品质及抗性基因挖掘与分子育种 [J]. 棉花学报, 2017, 29(S1): 62-71.

[42] Zhang J Y, Cheng X, Jin Q,. Comparison of the transcriptomic analysis between two Chinese white pear (Rehd.) genotypes of different stone cells contents [J]., 2017, 12(10): e0187114.

[43] Peng S, Feng N, Guo Meili,. Genetic variation ofL. and related species revealed by SRAP analysis [J]., 2008, 36(7): 531-538.

[44] 彭云滔. 野生罗汉果遗传多样性的ISSR和RAPD分析 [D]. 桂林: 广西师范大学, 2005.

[45] Lu X, Jiang W M, Zhang L,. Characterization of a novel ERF transcription factor inand its induction kinetics after hormones and stress treatments [J]., 2012, 39(10): 9521-9527.

[46] Chen M H, Yan T X, Shen Q,. GLANDULAR TRICHOME-SPECIFIC WRKY 1 promotes artemisinin biosynthesis in[J]., 2017, 214(1): 304-316.

[47] Frusciante S, Diretto G, Bruno M,. Novel carotenoid cleavage dioxygenase catalyzes the first dedicated step in saffron crocin biosynthesis [J]., 2014, 111(33): 12246-12251.

[48] Ma R F, Xiao Y, Lv Z Y,. AP2/ERF transcription factor,, positively regulates lignan biosynthesis inthrough activating salicylic acid signaling and lignan/lignin pathway genes [J]., 2017, 8: 1361.

[49] 陈祥慧. 调控番红花糖苷合成、柱头发育基因挖掘及功能研究 [D]. 上海: 中国人民解放军海军军医大学, 2018.

[50] Li H Y, Dong Y Y, Yang J,. De Novo transcriptome of safflower and the identification of putative genes for oleosin and the biosynthesis of flavonoids [J]., 2012, 7(2): e30987.

Variety breeding of traditional Chinese medicine and research idea of “quality breeding of traditional Chinese medicine”

WANG Jie1, 2, CHEN Jiang1, 2, XIAN Bin1, 2, WANG Rui1, 2, PEI Jin1, 2

1. College of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China 2. State Key Laboratory of Southwestern Chinese Medicine Resources, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China

Traditional Chinese medicine (TCM) is an important part in the culture of traditional Chinese medicine (TCM), and is the material basis for the syndrome differentiation and treatment of TCM. Excellent varieties of TCM are the guarantee of the quality of medicinal materials, which directly affects the clinical efficacy of TCM. The variety breeding of TCM is the fundamental way to inherit and innovate its quality. As the source project of TCM industry, although it started late, it has developed rapidly and many varieties have been bred. However, there are still some problems, especially the lack of breeding concepts on quality of TCM, resulting in the lack of TCM characteristics in the varieties, which has become the weakest link in the TCM. This article summarizes the outcomes of the breeding of TCM varieties in recent 20 years and discusses the existing problems in current breeding of TCM varieties. According to the quality characteristics of TCM, the research idea of “quality breeding of TCM” was proposed. At the same time, the application of quality breeding of TCM was introduced by taking safflower as an example, which can provide a new thinking for the breeding of TCM in the future.

variety breeding oftraditional Chinese medicine; conventional breeding; molecular breeding; quality breeding of traditional Chinese medicine; application

R282.6

A

0253 - 2670(2023)06 - 2012 - 09

10.7501/j.issn.0253-2670.2023.06.034

2022-08-09

国家自然科学基金资助项目(U19A2010,82274043,82274039);四川省科技计划项目(2021YFYZ0012-5);国家中医药多学科交叉创新团队项目(ZYYCXTD-D-202209);成都中医药大学“杏林学者”学科人才科研提升计划(2021041)

王 洁,硕士研究生,研究方向为中药品种、品质与资源开发。

陈 江,副教授,硕士生导师,从事中药品质形成机制及中药品种选育研究。E-mail: janshen1986@163.com

裴 瑾,教授,博士生导师,从事中药品质评价及资源研究。E-mail: peixjin@163.com

[责任编辑 时圣明]