共同富裕的目标任务与社会保障的赋能路径

2023-03-12席恒

【摘要】为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标,必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点,其基本任务是在我国全面建成小康社会的基础上,不断缩小城乡差距、地区差距和人群的收入差距。社会保障制度作为化解社会成员社会风险、提升社会成员社会福利、保障社会成员社会权益的制度安排,是促进全体人民共同富裕的重要力量。新时代具有中国特色的社会保障制度通过城乡社会保障统筹缩小城乡差距,通过提高经济欠发达地区的社会保障水平缩小区域差距,通过财政性转移、社会性转移与代际性转移等手段调节社会成员的收入结构,缩小不同群体的收入差距。

【关键词】共同富裕 社会保障 城乡差距 区域差距 收入差距

【中图分类号】F124.7 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.03.009

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。[1]在中国共产党和中国人民的不懈努力下,中国的经济社会发展取得了巨大成就:2021年,我国国内生产总值突破110万亿,人均国内生产总值连续三年超过1万美元,稳居中等收入国家行列,与高收入国家发展的差距持续缩小,全国居民人均可支配收入达35128元;[2]基本公共服务均等化进程不断推进,纵向到底、横向到边的公共卫生体系初步构建,社会保障水平显著提高,初步建成了世界上规模最大的社会保障体系,县域义务教育基本均衡发展,85%以上的随迁子女进入公办学校就读,享受政府购买学位服务;[3]在中国共产党百年华诞之际,中国脱贫攻坚战取得了全面胜利,历史性地解决了绝对贫困问题,第一个百年奋斗目标基本实现,全面建成了小康社会,全体中国人民意气风发地向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进[4]。

作为中国社会主义现代化国家建设的第二个百年目标,共同富裕既是中国特色社会主义的本质要求,也是中国式现代化的重要特征,因而具有鮮明的中国特色。这既意味着共同富裕是一条符合中国实际与广大中国人民需要的前人未及之道路,又意味着在其推进过程中必然面临诸多新问题与新挑战。为此,必然需要首先勾画出共同富裕的蓝图,厘清其目标任务,为扎实推进共同富裕提供明确的道路指向,并在此基础上分析实现共同富裕目标的基本途径,而社会保障作为其中一个重要的政策工具,与其他重大国家战略交织在一起,对于国家特定时期的重要战略具有积极的推进作用,[5]是推进共同富裕的重要力量,需要格外重视。

共同富裕的基本目标:国民财富不断积累基础上三大差距不断缩小

共同富裕是全体国民在不断提升物质财富、精神生活和文化水平的基础上,收入分配均等化程度不断提升的过程,其本质是全体国民总体的“富裕程度”和全体人民共享富裕的“共同程度”的均衡状态[6]。为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标,必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点,其基本任务是在我国全面建成小康社会的基础上,不断缩小城乡差距、地区差距和人群的收入差距。习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习时强调:“要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题,坚持在发展中保障和改善民生,统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作,更加注重向农村、基层、欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,促进社会公平正义,让发展成果更多更公平惠及全体人民。”党的二十大报告指出,我国“发展不平衡不充分问题仍然突出”,“城乡区域发展和收入分配差距仍然较大”,并提出到2035年,我国发展的总体目标之一即“人民生活更加幸福美好,居民人均可支配收入再上新台阶,中等收入群体比重明显提高,基本公共服务实现均等化,农村基本具备现代生活条件,社会保持长期稳定,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》明确将“城乡区域发展差距、城乡居民收入和生活水平差距持续缩小”作为到2025年浙江省推动高质量发展、建设共同富裕示范区取得明显实质性进展的重要标志之一。

改革开放以来,我国经济持续增长,创造了世所罕见的经济快速发展奇迹。然而,在经济快速发展过程中,也积累了结构性矛盾。根据第七次全国人口普查公报,2020年11月,我国居住在乡村的人口为509787562人,占总人口的36.11%。重农固本是安民之基、治国之要,而我国长期存在城乡二元结构,导致城乡经济发展不均衡。一方面,城乡差距体现在省际范围内、区域共同富裕基础上的城乡差距;另一方面,城乡差距体现在省域范围内、区域共同富裕过程中的城乡差距。根据席恒等构建的共同富裕指数计算,2020年,全国31个省城乡共同富裕指数均值为0.586,较2019年(0.506)有所上升,说明通过施以政策干预,我国城乡差距有缩小的趋势,但各省城乡差距仍十分明显。2020年,河南省城乡共同富裕指数为0.912,在31省(自治区、直辖市)中位列首位,贵州省城乡共同富裕指数为0.258,排名末位。通过将31省(自治区、直辖市)拆分为城镇、农村两部分统一计算后可以发现,城镇共同富裕指数普遍比农村共同富裕指数高,浙江、上海、山东等地农村共同富裕指数排名较靠前,甚至高于辽宁、四川等地城镇共同富裕指数。特别是浙江农村与上海农村分别以0.623,0.615排名第19、20位,高于辽宁、四川、新疆等13省份城镇共同富裕指数。2020年,我国全国城镇居民人均可支配收入为43834元,农村居民人均可支配收入为17131元,城乡居民人均可支配收入比值为2.56。[7]农村物质基础相对薄弱,农村发展仍然任重道远。

2020年,我国全年国内生产总值达101.6万亿元,居民人均可支配收入达到32189元,但是由于资源禀赋的差异,我国不同地区经济发展水平和收入不平等或公平程度仍有较大的差距。2020年,全国31省份[8]共同富裕指数均值为0.568,上海、北京、浙江排名前三位,共同富裕指数分别为0.971、0.961与0.928,青海、河北、河南分别以0.387、0.381、0.346排名后三位。富裕指数方面,2020年,以人均可支配收入最高的上海作为参照(计为1),北京、浙江、天津、江苏可达到上海人均可支配收入的60%以上,其富裕指数分别为0.961、0.725、0.607、0.601,广东和福建达到50%以上,其富裕指数分别为0.568、0.515,说明上述六省份的富裕程度达到较高水平。绝大多数省份在上海人均可支配收入的40%以下,其中甘肃更在上海人均可支配收入的30%以下(富裕指数为0.282)。我国东部地区共同富裕指数均值为0.72,在四大区域中排名最高,东北地区、中部地区平均共同富裕指数分别为0.549与0.505,西部地区共同富裕指数均值最低,仅为0.477。由此可见,我国区域之间存在严重的发展不均衡。近年来,随着“西部大开发”“中部崛起”“东北全面振兴”等区域性战略的推进,区域间经济发展协调性有所增强,但中西部地区仍是推进共同富裕的突破口与关键点。

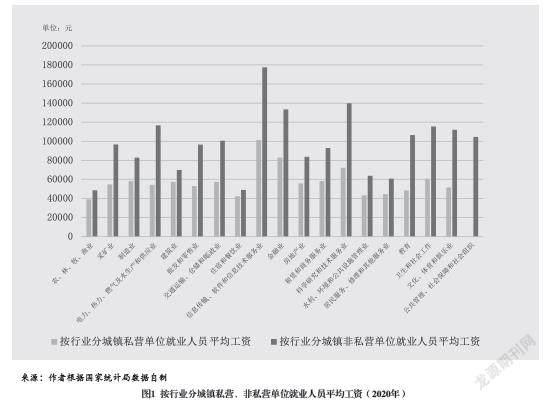

共同富裕的基本条件是全体人民达到整体富裕水平,[9]而收入无疑是衡量富裕水平的重要指标。合理、适度的收入差距能够激发劳动者的积极性,对经济增长起到积极作用,但当收入差距超过一定标准,则会挫伤劳动者的积极性,抑制经济增长。据国家统计局数据显示,2020年,按行业分城镇非私营单位就业人员平均工资为97379元,私营单位就业人员平均工资为57727元。按照其对行业的划分标准,收入排名前三位的行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业以及金融业,收入排名后三位的行业为农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业以及居民服务、修理和其他服务业(如图1所示)。收入最高行业信息传输、软件和信息技术服务业平均工资(177544元)与收入最低行业农、林、牧、渔业平均工资(38956元)之比约为4.6:1,可见不同行业之间劳动者收入差距之大。行业平均工资呈现以下特征:其一,高新技术行业工资普遍较高,如信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业等;其二,传统行业如农、林、牧渔业平均工资较低,仅达行业平均工资的67%;其三,垄断行业平均工资过高,如金融业与电力、热力、燃气及水产和供应业;其四,受新冠疫情及市场环境冲击,服务业劳动者收入较低,如住宿和餐饮业平均工资仅有行业平均工资的73%;其五,私营单位与非私营单位工资差距较大,不同单位性质的同一行业仍存在明显差距,如城镇非私营单位信息傳输、软件和信息技术服务业平均工资(177544元)是该行业私营单位平均工资(101281元)的约1.75倍。

特殊的国情决定了我国的收入差距主要体现在城乡差距、区域差距与收入差距。不同学者也对三大差距形成的原因进行了深入剖析。城乡差距方面,有学者认为国家与地区的发展战略[10]、经济制度与政策[11]、劳动力流动[12]是导致不同地区城乡差距存在分殊的重要原因;区域差距方面,经济发展水平、就业水平、人口密度、财政分权度及区域经济发展阶段转化是影响区域差距的重要因素[13];行业差距方面,形成我国各行业收入差距的原因主要是内部因素或制度因素,是由体制不健全导致的分配扭曲,尤其是发生在国民收入初次分配领域中的扭曲[14]。城乡差距、区域差距与行业收入差距之间是互相嵌入、互相影响的。从宏观层面来看,城乡差距、行业收入差距蕴含在全国不同区域差距问题之中,即在全国范围内,由于地理位置与资源禀赋的差异,区域之间、域内地区的城乡差距、行业差距明显。从中观层面来看,全国可分为城镇与农村两部分,区域差距与行业收入差距又嵌套于城乡差距问题之中,城乡差距的拉大限制了各要素之间流动,进一步抑制区域协调发展、行业协同发展。从微观层面来看,行业收入差距在叠加区域问题与城乡问题时更加凸显,如2020年收入最高的行业——信息传输、软件和信息技术服务业,在北京地区行业平均工资为156044元,而该行业在山西省的平均工资仅为46368元[15]。可见城乡差距、区域差距与人群收入三大差距是我国目前发展不平衡不充分的重要表现,不断缩小三大差距是推进共同富裕的“阿里阿德涅之线”。

当前缩小三大差距、促进共同富裕的基本任务

弥合城乡、地区与人群收入三大差距,使全体社会成员共创共享美好生活是中国扎实推进共同富裕的应有之义。我国经济社会发展不充分、社会贫富差距拉大的现实境况,决定了我国推进共同富裕的现阶段目标应当着力于不断缩小城乡、地区与人群收入三大差距。

为村民赋能,通过农业、农村和农民的科技赋能不断缩小城乡差距。农村发展不充分是我国社会主要矛盾的集中体现。促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。[16]面对城乡差距的既定现实,倘若继续维持农村传统的发展模式,不仅无助于缩小城乡之间的差距,还可能使其进一步扩大。在共同富裕的背景下,缩小城乡差距必然需要依靠现代科学技术,通过“大力推进数字乡村建设”[17],为农业、农村、农民赋能,深入推进乡村振兴战略,缩小城乡差距。城乡之间的差距不仅体现在经济发展水平上,也体现在管理水平、基本公共服务的供给等方面。首先,科技赋能是产业赋能。要通过科技兴农、产业富农推动农业农村高质量发展,缩小城乡差距,夯实共同富裕基础。第一,以智能化、精准化、自动化的农业生产体系建设与产业化、专业化、规模化的农业经营体系建设不断解放和发展农业生产力与生产效率,创造生态友好的农业生产体系,实现科技兴农;第二,在夯实农业产业基础的过程中,盘活农村各类资产,利用数字技术因地制宜地延长产业链,培育诸如特色加工业、旅游、文创等处于价值链有更高阶位置的业态,扩展农业农村多元价值;第三,利用现代数字技术畅通农业农村产业产品的流通渠道,打通产品和顾客之间的空间距离,真正实现产业富农。其次,科技赋能是治理赋能,将科技赋能与数字化治理嵌入乡村治理的全过程,持续增强乡村治理水平,促进乡村社会治理更加民主、科学、高效、便利。一方面,通过建设数字化、信息化乡村治理平台,以“数字乡村﹢政务”的形式,缩小城乡居民生活的智慧化、便利化程度差距,弥合城乡“数字鸿沟”,为推动乡村振兴注入动能;另一方面,数字乡村治理为引入多元治理主体创造了条件,可调动村民参与乡村治理的积极性,促进经由数字平台的村务协商共治的实现,建设共创共享的社会氛围,扎实推进共同富裕。最后,科技赋能是基本公共服务赋能。教育、医疗卫生等基本公共服务供给水平的差异既是城乡差别的核心体现,也是进一步加大城乡差距的重要因素。促进城乡基本公共服务均等化水平提升是实现乡村振兴、缩小城乡差距的必由之路。科技发展为弥合城乡基本公共服务的“数字鸿沟”提供了有利条件。一方面,可通过充分利用互联网、大数据等新技术,以“互联网﹢教育”“互联网﹢医疗”等形式,实现城乡基本公共服务资源共享,促进城乡区域基本公共服务更加普惠均等可及[18];另一方面,可利用信息化技术,统筹城乡基本公共服务体系,特别是基本社会保障制度体系,推动更多乡村社会成员享受更加高质量的基本公共服务资源,提升致富能力与抵御风险的能力。

使欠发达地区群众增收,通过对经济欠发达地区的财政转移支付,不断缩小地区差距。中国幅员辽阔,东中西区域的区位条件、资源禀赋差异巨大,进而造成了区域间的发展不平衡问题。一方面是一些区域的部分人群收入的迅速递增;另一方面是一些区域的部分人群还处于相对贫困之中。共同富裕不是少数人的富裕,扎实推进共同富裕必然要求发达地区带动欠发达地区的发展,通过对口支援、财政转移支付等制度,推动全体人民共享美好生活。首先,缩小地区差距应建设基于资源禀赋差异的对口支援体系。对口支援是一种横向财政转移支付形式,是在中央政府领导下的政府主导、社会参与的政府与地区间的合作模式。[19]对口支援有助于激发和发挥中国特色社会主义制度集中力量办大事的制度优势,促进区域协调均衡发展,推进共同富裕。[20]缩小区域差距,应当利用对口支援,促进东部先进的技术、理念与西部的自然资源、人力资源禀赋相互协作,因地制宜地建设区域性特色产业,构成诸如“东数西算”工程等互补性的产业链条,在加快建设全国统一大市场的过程中缩小区域发展差异。其次,缩小地区差距,应加大基于生活水平差异的财政转移支付机制。受限于经济发展水平的差异,不同地区的生活水平差异较大。推进共同富裕就是要让全体社会成员共享美好生活。因此,缩小地区差距需着力于通过财政转移支付,提升欠发达地区社会成员的生活水平,促进全体人民共享美好生活。一方面,通过财政转移支付,通过社会保险制度、低保制度等再分配制度,直接提升欠發达地区社会成员的收入水平与生活水平;另一方面,通过财政转移支付,加大欠发达地区区域基本公共服务投入,促进基本公共服务均等化水平提高,赋能欠发达地区社会成员的致富能力提升,为欠发达地区的经济发展创造条件,进而缩小区域差异;同时,还应当建设基于生态条件差别的财政转移支付机制。共同富裕是全面的富裕,生态环境的美好是其重要组成部分。广袤的西部地区是我国生态环境的一把防护伞,它可以为全国的生态安全提供保障。[21]对于生态系统脆弱、生态地位重要、资源环境承载力有限的西部地区[22]而言,严峻的生态环境保护形势与经济亟待发展之间就构成了一对矛盾。因此,应当在全国一盘棋的大视野下,通过建设区域生态补偿机制,通过政策补偿、资金补偿、实物补偿、智力补偿、技术补偿等手段,对于因生态因素而发展受限的区域进行补偿,平衡经济发展与生态环境保护之间的矛盾,进而缩小区域发展差距。

用政策调节,通过对低收入人群的税收政策和社会保障政策调节,不断缩小人群的收入差距。由于先天禀赋与后天境遇的区别,社会成员在市场活动中对于财富的占有必然存在差别。社会成员在初次分配中适度的差别可以促进社会整体发展,然而过大的财富占有差别必然与共同富裕的目标不相适应,并会导致社会不公的滋生与社会矛盾的激化。因此,需要通过税收、社会保障等二次分配制度安排为全体人民共享发展成果创设条件,提升全体人民共享富裕的共同程度。首先,缩小人群的收入差距,是以税收政策的配置,调节过高收入,补偿低收入群体,缩小人群的收入差距。第一,要将税收重点放在对于财产性收入的调节上,在恰当时机将遗产税、房产税等税种提上议程。同时,进一步完善个人所得税制度,降低劳动群体、特别是低收入群体的税负压力。第二,在依法保护合法收入的同时加强对过高收入的规范和调节,并通过直接性的转移支付手段或间接性的社会公益事业投资使低收入群体从中获益,进而提升低收入群体的收入水平和生活质量。第三,充分发挥税收制度对于慈善事业的促进作用,通过税收减免、税收递延等措施激发社会成员参与慈善公益事业,创建和谐互助的社会文化,促进自发性的社会财富调节。其次,缩小人群的收入差距,是以社会保障制度的建设,促进社会成员共享美好生活与社会权利。建设具有共享性的社会保障制度体系,可以通过服务共享、项目共享和基金共享,最终实现社会保障权益共享,满足不同层次社会成员的保障需要,为全体社会成员充分享有社会保障以及困难群体、收入边缘群体等低收入群体收入显著增加创设制度条件,不断促进社会成员收入差距缩小。第一,通过最低生活保障制度、特殊性福利制度等,直接提升困难群体的收入水平和生活水平。第二,通过临时性救助、普惠性福利制度及养老保险、医疗保险等社会保险制度,有助于提升收入边缘群体抵抗风险的能力,构建收入边缘群体的安全网,防止其重新陷入贫困的危机。第三,社会保障制度还可以通过赋能的方式提升低收入群体的致富能力,促进低收入群体在市场活动中的活力,使其依靠自身能力实现收入增长,进而缩小人群收入差距。

社会保障促进共同富裕的基本路径

社会保障与经济发展水平总是密切相关,经济发展水平越低的国家,国民对社会保障的诉求越低,社会保障主要解决的是“有没有”的问题;而经济发展水平越高的国家,国民对社会保障的需求越细化、多样、全面,社会保障讲求的是“好不好”的问题。我国已全面建成小康社会,具备保持经济长期健康稳定发展的诸多有利条件,站在新的历史起点上,实现共同富裕已成为全体中国人民的共同期盼,社会保障制度作为化解社会成员社会风险、提升社会成员社会福利、保障社会成员社会权益的制度安排,成为促进共同富裕的重要力量。

通过不断完善农村社会保障制度、推进城乡社会保障统筹,提升农民抵御社会风险能力和经济发展能力。解决农民的共同富裕问题既要着眼于农村,推进乡村振兴,又不能完全局限于农村,要从城乡融合发展、全国一体化发展的大格局中寻找出路。[23]一方面,通过完善农村社会保障制度,缩小农村内部成员之间的收入差距。脱贫攻坚战已取得全面胜利,绝对贫困问题得到历史性地解决,治理相对贫困,巩固脱贫攻坚成果,成为我们要面对的重大议题。习近平总书记指出,“防止返贫和继续攻坚同样重要”[24]。农村低收入群体人口众多,部分人群存在返贫风险,应利用大数据等手段对相对贫困人口进行收入动态监测,构建返贫预警机制,通过完善农村居民最低生活保障制度,增加低收入群体的转移性收入,提高低收入群体收入增长幅度,将保障低收入群体的基本生活与提高农民可行能力相结合,提升农民抵御各类社会风险的能力。另一方面,统筹城乡社会保障制度,缩小城乡居民之间的收入差距。中国作为一个拥有14亿多人口的发展中国家,社会保障覆盖面已接近普惠全民的发达国家水平,[25]但是不同制度的待遇差距较大,如城乡老年居民的平均基本养老金仅约为退休职工平均基本养老金的1/19,[26]使城乡居民社会保障制度权益不平等,直接扩大了城乡差距。应稳步提升城乡居民特别是农村居民的养老金水平,政府财政支出适度向农村老年人倾斜,严格控制法定社会保障项目待遇差异,有效缩小城乡差距。

通过不断提高经济欠发达地区的社会保障水平,为其经济发展创造社会保障条件。美国学者罗尔斯认为,“正义是社会制度的首要价值”,进而提出了“合乎最少受惠者的最大利益”的正义观,而现代社会保障制度自建立之初,就承担着维护社会公平正义的责任。通过社会保障政策,能够增加经济欠发达地区居民的财政转移性收入、社会转移性收入和代际转移性收入。经济欠发达地区低收入人口占比例较高,社会保障支出较大,而这种对社会保障的需求与经济发展水平之间的矛盾有进一步拉大区域之间差距的可能。其一,社会保障政策应适度向经济欠发达地区倾斜,通过中央调剂金等制度加大对经济欠发达地区的转移支付力度,以调节不同省份社会保障收支,实现养老保险基金在省际之间的再分配。其二,通过建设全国统一大市场,能够提高经济欠发达地区社会保障水平,弥合社会保障制度在地区之间的差异。经济欠发达地区基础资源较为薄弱,建设全国统一大市场的过程能够调节经济发达地区与欠发达地区之间的资源分配。其三,增加对经济欠发达地区基础性、普惠性、兜底性民生服务供给,通过大数据等技术手段提升公共服务投入效率,促进基本公共服务资源向边远地区和生活困难群众倾斜;通过减少经济欠发达地区居民生活支出,为个体实现美好生活、地区经济发展创造基础条件。

通过共享型社会保障,调节不同人群的收入差距。经济全球化与新科技革命的展开,大大解放了生产力,信息经济降低了信息成本,劳动方式逐渐呈现自由化、多元化、弹性化、去商品化的趋势,生产力与生产关系出现了新的结合形式,逐渐灵活化、非固定化,劳动力流动性越来越强,对社会保障制度提出了共享、可携、稳定的要求。原有的社会保障制度框架需要随着新情境、新需求同步调整、完善,真正意义上覆盖全体社会成员的社会保障体系亟待构建,共享型社会保障成为顺应时代发展的必然产物。共享型社会保障是以普惠全民的共享性社会保障项目和基本公共服务为基础,以“共享-分享-独享”为基本架构,以全民共享、全面共享、共建共享和渐进共享为特征,通过服务共享、项目共享和基金共享,实现全体社会成员权益共享,满足人民群众不同层次社会保障需求的社会保障模式。首先,共享型社会保障基于国民待遇为全体社会成员提供基本公共服务,以实现服务共享。通过基本公共服务均等化,为每个人提供无条件、无障碍、无差别的社会保障服务,提高低收入人群的生产、生活自由度和收入增加的边际效应;通过普惠社会保障项目(基本社会保险项目和社会福利项目),增加全体社会成员的基本收入,弥补部分人群由于收入不足难以满足自身对社会保障需求的状况,实现全体国民养老、医疗等资源上的共享。其次,共享型社会保障基于目标人群需求为全体社会成员提供共享社会保障项目,以实现项目共享。共享不是少数人共享、一部分人共享,而是排除阻碍劳动者参与发展、分享发展成果的障碍后的全体国民的共享。基于个体全生命周期内社会保障需求的考量,共享型社会保障涵盖基本养老、基本医疗、社会救助、慈善事业等项目,通过包容性、共享性和发展性的社会保障项目设计,不断适应新涌现的社会群体和新出现的社会风险,满足人民群众多样化的民生需求,织就密实的民生保障网。再次,共享型社会保障基于风险防范为全体社会成员建立稳定的安全预期,以实现基金共享。作为一种能力建设机制,共享型社会保障以基本公共服务均等化与基本社会保险和社会福利共享,提升低收入群体的健康素质、知识、技术、能力等要素,增强低收入群体的自主生存能力和致富能力。最后,通过社会保障制度的社会风险化解能力、系统社会支持能力和管理效能的提升,賦能全体社会成员,提高劳动者的致富能力。最后,共享型社会保障基于人的全面发展为全体社会成员提供社会保障支持,以实现权益共享。共享型社会保障通过应保尽保、应助尽助、应享尽享,为每个人提供无差别的权益保障,以个体自外而内的社会支持系统构建与自内而外的能力建设,为促进全体成员的全面发展和个体的自由创造条件,通过共享服务、共享项目、共享基金,最终实现全体国民社会保障权益的共享。

结语

逐步弥合城乡差距、区域差距与人群的收入差距是我国实现共同富裕的关键任务。扎实推进共同富裕应当充分利用包含经济政策、科技政策、社会政策在内的政策工具组合,通过国家发展战略、国家治理体系提供使广大人民群众过上文明、富足的现代化生活的目标条件。特别是要充分发挥社会保障制度在其中的重要作用,通过城乡社会保障一体化建设缩小城乡差距,通过提高经济欠发达地区的社会保障水平缩小区域差距,通过共享型社会保障调节社会成员的收入结构,缩小不同群体的收入差距,推动最终实现共同富裕。

(本文系2018年国家社会科学基金重大项目“海峡两岸劳动力流动现状调查与劳动权益保障研究”和2021年国家社会科学基金社科学术社团重大项目“中国社会保障体系建设与扎实推进共同富裕研究”的阶段性成果,项目编号分别为:18ZDA083、21STA002)

注释

[1]《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,《人民日报》,2021年11月17日,第1版。

[2]《2021年国民经济持续恢复 发展预期目标较好完成》,2022年1月17日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202201/t20220117_1826404.html。

[3]《中国基本公共服务制度体系建设和均等化工作取得突出成就》,2021年4月21日,http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/44687/45323/zy45327/Document/1702572/1702572.htm。

[4]习近平:《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》,《人民日报》,2021年7月2日,第2版。

[5]郑功成、何文炯、童星、王杰秀、丁建定、胡秋明、李春根、鲁全、席恒:《社会保障促进共同富裕:理论与实践——学术观点综述》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》,2022年第4期。

[6]席恒、王睿、祝毅、余澍:《共同富裕指数:中国现状与推进路径》,《海南大学学报(人文社会科学版)》,2022年第5期。

[7][15]根据国家统计局《2021年中国统计年鉴》计算。

[8]为与中国统计年鉴保持一致,未计算港、澳、台数据。

[9]李实、朱梦冰:《推进收入分配制度改革 促进共同富裕实现》,《管理世界》,2022年第1期。

[10]陈斌开、林毅夫:《重工业优先发展战略、城市化和城乡工资差距》,《南开经济研究》,2010年第1期;T. Sicular; X. Yue; B. Gustafsson and S. Li, "The Urban-Rural Income Gap and Inequality in China," Journal of Development Economics, 2007, 91(1), pp. 100-112.

[11]S. Yao, "Economic Growth, Income Inequality and Poverty in China Under Economic Reforms," Journal of Development Studies, 1999, 35(6), pp. 104-130.

[12]D. Phana and I. Coxhead, "Inter-Provincial Migration and Inequality During Vietnam's Transition," Journal of Development Economics, 2010, 91(1), pp. 100-112.

[13]张红梅、李善同、许召元:《改革开放以来我国区域差距的演变》,《改革》,2019年第4期;高和荣、周宇:《中国基本型民生发展水平区域差距及影响因素》,《中国人口科学》,2022年第3期。

[14]李昕:《中国三大收入差距成因及改革探析》,《求实》,2013年第8期。

[16]习近平:《扎实推动共同富裕》,《求是》,2021年第20期。

[17]《中共中央 国務院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,2022年8月16日,http://www.moa.gov.cn/ztzl/jj2022zyyhwj/zxgz_29027/202202/t20220222_6389271.htm。

[18]席恒、余澍:《共同富裕的实现逻辑与推进路径》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》,2022年第2期。

[19]丛威青:《务实推进新时期对口支援工作》,《中国党政干部论坛》,2017年第11期。

[20]王禹澔:《中国特色对口支援机制:成就、经验与价值》,《管理世界》,2022年第6期。

[21]荆炜:《西部地区生态建设补偿机制及补偿类型区划研究》,《新疆社会科学》,2014年第6期。

[22]李海龙、高德步、谢毓兰:《以“大保护、大开放、高质量”构建西部大开发新格局的思路研究》,《宏观经济研究》,2021年第6期。

[23]李实:《扎实推进农民农村共同富裕》,《中国党政干部论坛》,2022年第6期。

[24]《习近平谈精准扶贫:开对了“药方子”,才能拔掉“穷根子”》,2019年2月18日,http://jhsjk.people.cn/article/30759690。

[25]郑功成:《共同富裕与社会保障的逻辑关系及福利中国建设实践》,《社会保障评论》,2022年第1期。

[26]何文炯:《建设适应共同富裕的社会保障制度》,《社会保障评论》,2022年第1期。

责 编∕桂 琰