白三叶-作物-根瘤菌互轮系统对不同重金属污染农田土壤的生态修复效果

2023-02-26钟亮邹萌萌钱志红李建龙姜海

钟亮 邹萌萌 钱志红 李建龙 姜海

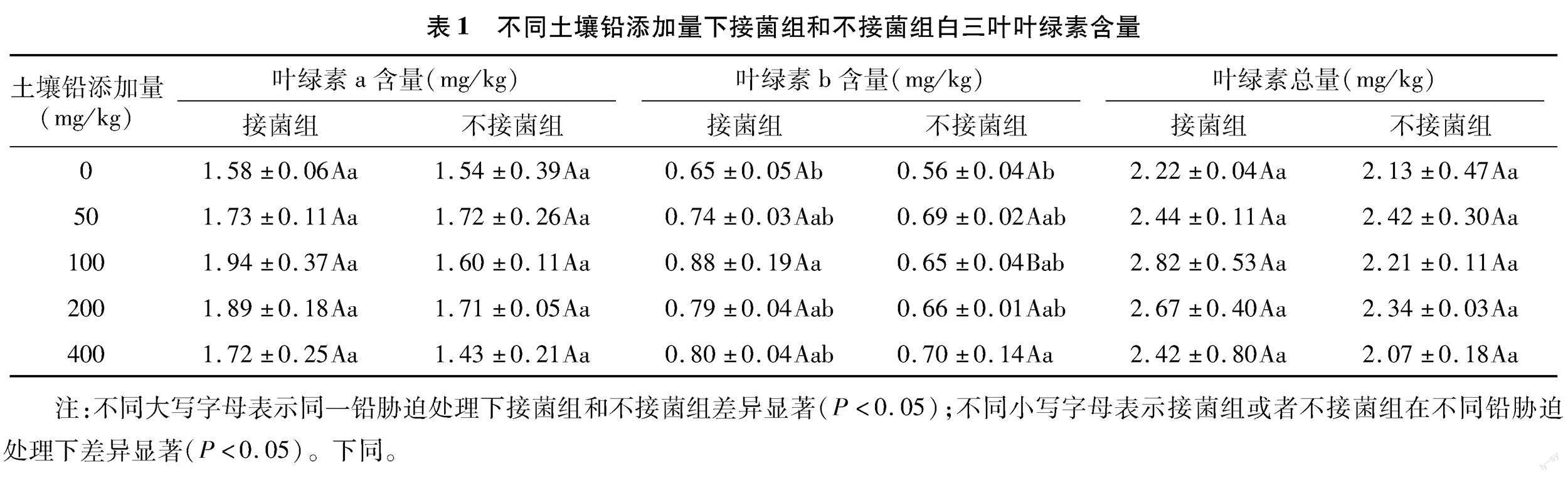

摘要:为了深入探究白三叶-作物-根瘤菌共生互轮系统对不同重金属污染农田土壤的生态修复与作物轮作效应,通过2017年盆栽预备试验,在获得理想效果的基础上,又于2018—2019年多点对比盆栽进行+正式试验,比较不同土壤铅添加量(0、50、100、200、400 mg/kg)下,白三叶在是否接种根瘤菌的情况下,对其叶绿素含量与地下部和地上部的鲜质量、氮含量、铅含量以及作物(小麦)生长的影响,进而同步移植到江苏省张家港市进行大田不同对比区域验证试验。结果表明,在不同程度铅胁迫下,接菌组较不接菌组的白三叶地下部和地上部鲜质量分别增加15.2%~54.1%、15.1%~44.6%,表明铅胁迫对白三叶生物量的抑制作用在接种根瘤菌后能有效降低。在不同程度铅胁迫下,接菌组较不接菌组的白三叶叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总量分别增加0.6%~20.3%、7.2%~35.4%、0.8%~27.6%,表明接种根瘤菌能够促进白三叶光合作用过程,提高代谢效率,增加叶绿素的合成。在不同程度铅胁迫下,接菌组白三叶的地下部氮含量普遍高于不接菌组,表明接种根瘤菌能够促进白三叶的地下部固氮增加。随着铅胁迫的增加,2组白三叶铅含量的富集均呈现上升趋势,其中最佳接菌组较不接菌组的白三叶地下部和地上部铅含量分别增加29.1%~45.7%、11.5%~48.9%,表明接种理想根瘤菌对白三叶铅含量的富集特性显著高于不接种根瘤菌组。结果还表明,接种根瘤菌不仅能够促进白三叶根茎生长,还能够促进白三叶对农田土壤铅的大量吸收,迁移积累观测,从而降低土壤中的铅含量,并在下一个试验促进小麦的生长,该白三叶-作物-根瘤菌互轮系统初步获得对重度铅污染农田土壤的生态修复效果。因此,该生态互轮设计模式对土壤重金属污染农田具有良好的生态修复作用,具有进一步验证和研究的价值。

关键词:白三叶;小麦;根瘤菌;互轮系统;根系活性;重金属污染;多年盆栽试验;生态修复

中图分类号:S181;X53 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)24-0190-06

随着工业化的迅速发展,土壤环境污染问题越来越突出,严重威胁生态系统安全[1-2]。其中土壤重金属污染具有迁移缓慢、毒性强且不可逆转等特性,随着食物链逐渐累积,最终被人体摄入并积累,也会引起严重的健康问题[3-4]。2014年全国土壤污染状况调查公报显示,我国土壤总体超标率达16.1%[5],受土壤重金属污染影响,每年损失约 1 200万t 粮食作物[6]。因此,土壤重金属污染已成为我国亟待解决的环境问题,受到政府和学者们的广泛关注[7-9]。利用具有超富集特征或耐受性的植物,可以将污染土壤中的重金属进行提取、固定和挥发过程达到生态修复的目的,其因经济有效且能改善和美化土壤环境,应用前景广阔[10-11]。但大部分植物对重金属的耐受性较低,而具有超富集特性的植物又普遍生长缓慢且生物量小,需要较长的修复周期,难以实现快速有效修复的目的[12]。牧草具有生长快和生物量大等特征而受到人们的关注[13],目前,已有研究结果表明白三叶[14]、香根草[15]、黑麦草[16]等对重金属的胁迫具有较好的富集性和耐受性。近年来,植物-微生物联合修复技术充分综合了植物修复和微生物修复的优点[17],通过形成互作系统加速土壤重金属的修复效果,其修复途径主要有3个:(1)增加微生物有利于植物从土壤中进行固氮和吸收养分,从而使超富集植物生长得更好,提高生物量,进而提高修复效率;(2)利用微生物的代谢产酸特性,能够将土壤重金属进行活化,提高其生物有效性,从而促进超富集植物的吸收和积累;(3)当超富集植物生长状况良好时,土壤养分的利用率得到提高,土壤肥力增加;同时也使得微生物活性提高,此时根系发达,对土壤重金属的替换和降解作用旺盛,提高修复效率,从而达到生态修复的目的[18]。目前,该技术在大多数研究中表现出较好的修复效果,如刘晓青认为,接种根瘤菌后白三叶地上部重金属镉的富集量和转运系数显著提高,有利于提高白三叶对重金属镉的修复效率[19];邹萌萌等认为,根瘤菌能够促进白三叶生长及其对土壤中铜的吸收,有利于白三叶对铜污染土壤的修复[20];孙楠等发现,拟青霉菌、嗜麦芽窄食单胞菌均能促进铅胁迫下黑心菊和黑麦草的生长,从而有效缓解铅对植物的毒害[21];姚洁等认为,寡养单胞菌分别与袖珍椰子和凤尾蕨构建联合修复体系能够增强植物对铅的耐受性,加快土壤中重金属铅的吸收与转运,从而提高对铅污染土壤的修复效率[22]。为了深入探究白三叶-作物-根瘤菌共生互轮系统对不同重金属污染农田土壤的生态修复与作物轮作效应效果,通过2017年盆栽预备试验,在获得理想效果的基础上,又于2018—2019年多点对比盆栽正式试验,比较不同土壤铅添加量(0、50、100、200、400 mg/kg)下,白三叶在是否接种根瘤菌的情况下,对其叶绿素含量和地下部和地上部的鲜质量、氮含量、铅含量以及作物(小麦)生长的影响,并进而同步移植到张家港市,于2019—2022年进行大田不同对比区域验证试验。

1 材料与方法

1.1 试验材料及准备

预备试验于2017年开始,主要包括试验材料收集与处理、白三叶苗体种植、菌悬液制备、白三叶-根瘤菌共生体系检测、根瘤菌耐铅能力检测等。供试白三叶种子(购自北京中农百绿农业科技集团有限公司),经过蒸馏水浸泡、75%乙醇消毒以及无菌水冲洗后作为备用。供试三叶草根瘤菌来自中国农业微生物菌种保藏管理中心。使用酵母甘露醇琼脂(YMA)固体培养基先将根瘤菌活化,再接种到YMA液体培养基中,在28 ℃条件下150 r/min振荡培养至对数生长期,分别获得浓度为2.7×109、2.3×109 CFU/mL的菌悬液。试验前对根瘤菌的耐铅能力进行检测,该菌株在铅浓度为 2 mmol/L 的YMA固体培养基上能够正常生長。

在南京大学生命科学学院后山取表层(0~20 cm)土壤,经自然风干和过筛处理后,按2 ∶[KG-*3]1的质量比将其与营养土(购自南京斑马实验器材有限公司)均匀混合后作为盆栽基质。选取小麦种子作为培养和供试对象进行盆栽试验,土壤样品在实验室中自然风干,并去除沙砾和植物碎片,然后过 6 mm 尼龙筛,将校园土和营养土以1 ∶[KG-*3]2混合均匀,外源添加不同处理浓度水平的重金属铅溶液,浓度梯度为0(CK)、50、100、200、400 mg/kg,每个浓度梯度设置3个平行样,混匀后静置7 d备用。在盆栽试验中,土壤的理化性质为:pH值7.15,有机质含量32.7 g/kg,总氮含量为2.43 g/kg,有效态氮含量74.26 mg/kg,有效态磷含量0.18 g/kg,有效态钾含量0.18 g/kg,总铜含量36.31 mg/kg,有效态铜含量0.16 mg/kg。将配制的土壤装入底部有孔的塑料培养盆中,每盆为1.5 kg(以风干土计),施入0.18 g/盆氮,0.12 g/盆磷和0.18 g/盆钾(即称取0.97 g/盆尿素、1.32 g/盆KH2PO4和0.14 g/盆KCl),加水混合,直至盆底部的小孔溢出为止。小麦种子用 10%次氯酸钠溶液浸泡后,在培养皿内进行室内发芽,小麦幼苗生长到一定高度后移栽进入塑料培养盆中,最终留6株/盆小麦植株,越冬期过后进行1次追肥,之后生长期间不再施肥,每天浇灌蒸馏水直至收获。

1.2 试验设计

盆栽试验于2018年、2019年在南京大学生命科学学院露天阳台开展。制备供试基质中铅添加量分别为0、50、100、200、400 mg/kg,没有添加铅溶液的供试基质作为对照,塑料花盆中装入1.5 kg/盆基质,并在常温条件下静置14 d。将白三叶种子均匀分成2组,接菌组在2.7×109 CFU/mL根瘤菌菌悬液中浸泡10 min;不接菌组在经过灭菌的菌悬液中浸泡10 min。再按30粒/盆白三叶种子均匀播撒在花盆基质中,覆上0.5~1 cm土壤,每个铅处理组设置6盆,各3次重复。当种子发芽至2~3 cm时,通过注射器对接菌组沿植株根部接入2.3×109 CFU/mL根瘤菌菌悬液8 mL,进行2次接种。等长至10 cm后留长势良好的15株幼苗,之后定期浇水,基质中保持60%~70%的持水量。

2019年对不同处理盆栽白三叶小区中补种小麦品种,2020年对其白三叶-作物-根瘤菌共生互轮系统对不同铅污染程度农田土壤的生态修复效果进行系统测定,并获得满意的效果。另外,2年盆栽试验结束后,在农田中进行实地验证生态修复效果。

1.3 测定指标和方法

生态修复效果通过白三叶叶绿素含量以及地上部和地下部的鲜质量、氮含量来反映受不同程度铅胁迫下白三叶的生长状况,通过地上部和地下部的铅含量来反映白三叶对土壤中铅的吸收和积累情况。其中,白三叶鲜质量和叶绿素含量的测定方法参照文献[18],氮含量通过半微量凯氏定氮法测定,铅含量通过电感耦合等离子体发射光谱法测定。

1.4 数据分析

试验数据整理与汇总采用Excel 2016软件完成;数据统计分析利用SPSS 22.0软件中Duncans多重比较法进行差异显著分析(α=0.05)。本研究采用Origin Pro 9.1绘图。

2 结果与分析

2.1 作物根瘤菌对不同程度铅胁迫下白三叶生物量的影响

根瘤菌对铅胁迫下白三叶生物量的影响结果见图1。由图1-a可知,随着土壤中铅添加量的逐渐增加,2组白三叶地下部鲜质量波动变化,且均在铅添加量为100 mg/kg时达到最大值;同时,接菌组白三叶地下部鲜质量均高于不接菌组,分别较不接菌组增加15.2%、51.4%、32.7%、54.1%、27.0%,其中铅胁迫为50、100、200 mg/kg时呈显著差异(P<0.05),表明接种根瘤菌能降低铅胁迫对白三叶地下部鲜质量的抑制作用。

由图1-b可知,随着土壤中铅添加量的逐渐增加,2组白三叶地上部鲜质量波动变化,接菌组和不接菌组分别在铅添加量为200、0 mg/kg时达到最大值;同时,接菌组均高于不接菌组,分别较不接菌组增加18.2%、23.0%、44.6%、42.7%、15.1%,其中铅胁迫为100、200 mg/kg时呈显著差异(P<0.05),表明接种根瘤菌能降低铅胁迫对白三叶地上部鲜质量的抑制作用。

在对生物量的影响方面,当铅胁迫超过一定程度时,对白三叶的生物量产生抑制作用,主要是因为过量的铅会侵害植物,导致植物生长萎缩、萎黄病发病、根系变黑,对白三叶产生毒害作用[23]。且接菌组白三叶的生物量均高于不接菌组,主要是因为根瘤菌能够阻止重金属离子进入细胞内部[24],如利用细胞膜和细胞壁上的多糖、蛋白质等物质与重金属离子形成复合物,同时降低重金属的透过性,从而减少重金属离子进入细胞内部,进而有效降低铅胁迫对白三叶生物量的抑制作用。

2.2 作物根瘤菌对不同程度铅胁迫下白三叶叶绿素的影响

根瘤菌对铅胁迫下白三叶叶绿素含量的影响结果见表1。从其对白三叶叶绿素a的影响可知,随着土壤中铅添加量的逐渐增加,接菌组均高于不接菌组,分别较不接菌组增加2.6%、0.6%、21.3%、10.5%、20.3%。

从其对白三叶叶绿素b含量的影响可知,随着土壤中铅添加量的逐渐增加,接菌组均高于不接菌组,分别较不接菌组增加16.1%、7.2%、35.4%、19.7%、14.3%,其中铅添加量为100 mg/kg时呈显著差异(P<0.05)。同时,在接菌组中,铅添加量为 0 mg/kg 和100 mg/kg之间呈显著差异(P<0.05);在不接菌组中,铅添加量为0 mg/kg和400 mg/kg之间呈显著差异(P<0.05)。

从其对白三叶叶绿素总量的影响结果可知,随着土壤中铅添加量的逐渐增加,接菌组均高于不接菌组,分别较不接菌组增加4.2%、0.8%、27.6%、14.1%、16.9%。

从其对叶绿素的影响看,在不同程度铅胁迫下,接菌组白三叶的叶绿素含量均高于不接菌组,主要是因为接种根瘤菌能够促进白三叶光合作用过程,提高代谢效率,从而促进叶绿素的合成[25]。

2.3 作物根瘤菌对不同程度铅胁迫下白三叶氮含量的影响

根瘤菌对铅胁迫下白三叶氮含量的影响结果见图2。由图2-a可知,土壤中鉛添加量除 400 mg/kg 外,接菌组均高于不接菌组,其中铅添加量为0、200 mg/kg时呈显著差异(P<0.05)。此外,随着土壤中铅添加量的增加,2组白三叶地上部氮含量均波动变化,分别在200、400 mg/kg时达到最大值,且不接菌组在铅添加量为400 mg/kg时与其他铅添加量呈显著差异(P<0.05)。

由图2-b可知,土壤中铅添加量为0、50、200 mg/kg 时,接菌组均低于不接菌组,分别较不接菌组降低6.4%、15.9%、3.5%;土壤铅添加量为100、400 mg/kg时,接菌组高于不接菌组,分别较不接菌组增加14.2%、2.6%。此外,2组白三叶地上部氮含量在不同程度铅胁迫下均无显著差异,分别在100、50 mg/kg时达到最大值。

在对氮含量的影响方面,在不同程度铅胁迫下,接菌组白三叶的地下部氮含量普遍高于不接菌组,主要是因为根瘤菌能够通过固氮作用提供白三叶生长所需的氨、促进白三叶对营养元素的吸收、改变土壤理化性质等方式促进白三叶的生长[26-27]。但这种促进作用主要在地下部体现更明显,未能延续到地上部,可能是地上部白三叶由于受到铅的胁迫、吸收效率、环境等多种因素的干扰,使得固氮作用并不明显。

2.4 作物根瘤菌对不同程度铅胁迫下白三叶铅含量降解与积累的影响

由图3-a可知,当土壤中铅添加量为100、200、400 mg/kg时,2组白三叶地下部铅含量均显著高于对照组(P<0.05),且随着铅添加量增加均逐渐增加,表明铅添加量的增加也会加强其对接菌组和不接菌组白三叶地下部铅含量的富集;同时,当土壤中铅添加量为0、100、200、400 mg/kg时,接菌组均高于不接菌组,分别较不接菌组增加29.1%、[JP3]30.1%、36.2%、42.7%,其中铅胁迫为200、400 mg/kg时呈显著差异(P<0.05),表明接种根瘤菌对白三叶地下部铅含量的富集高于不接种根瘤菌。

由图3-b可知,在接菌组中,铅胁迫为100、200、400 mg/kg时显著高于对照组;在不接菌组中,铅添加量为200、400 mg/kg时显著高于对照組。接菌组和不接菌组随着铅添加量增加均逐渐增加,表明铅胁迫的增加也会加强其对接菌组和不接菌组白三叶地上部铅含量的富集;同时,接菌组白三叶地上部铅含量均高于不接菌组,分别较不接菌组增加24.3%、11.5%、41.7%、48.9%、31.9%,表明接种根瘤菌对白三叶地上部铅含量的富集高于不接种根瘤菌。

在对铅含量的影响方面,无论接菌组还是不接菌组,随着铅胁迫的增加,白三叶铅含量的富集均增加,主要是因为铅易被白三叶吸收,进而在不同器官形成累积,这与田伟莉等的研究结果[28]一致。且接菌组白三叶的铅含量大部分情况下高于不接菌组,主要是因为接种根瘤菌后,一方面更有利于白三叶固氮和吸收养分,促进白三叶生长,从而提高白三叶对土壤铅的吸收量;另一方面根瘤菌通过代谢产酸活化重金属铅,提高铅的生物有效性,进而促进白三叶对土壤重金属的吸收和积累。

2.5 白三叶-根瘤菌互作系统对土壤重金属污染农田的生态修复效果分析

白三叶作为一种超富集的牧草植物,具有生长快、生物量大、积累重金属量多以及耐受性强等特性。而根瘤菌是一种微生物,可以吸附、固定重金属,减少植物地上部受重金属的毒害。当根瘤菌与白三叶形成共生体系后,根瘤菌不仅能够通过代谢产酸特性,活化土壤中的重金属,提高其生物有效性,从而促进白三叶对土壤中重金属的吸收和积累;且有利于白三叶从土壤中固氮和吸收养分,从而促进白三叶生长,提高修复效率。当白三叶生长状况良好时,土壤养分的利用率得到提高,土壤肥力增加;同时也使得根瘤菌活性提高,此时白三叶根系发达,对土壤重金属的替换和降解作用旺盛,从而形成白三叶-根瘤菌-土壤肥力的正反馈互作系统,提高生态修复效率。目前,研究发现接种根瘤菌后,能够有效促进白三叶生长及其对土壤中镉和铜的吸收,有利于白三叶对重金属镉和氮污染土壤的修复[19-20],但对重金属铅污染土壤的修复效果尚未有研究。而本研究充分利用白三叶和根瘤菌的优势特征,通过形成白三叶-根瘤菌互作系统观察其对不同铅污染程度土壤的生态修复效果。

3 结论

在不同程度铅胁迫下,接菌组较不接菌组的白三叶地下部和地上部鲜质量分别增加15.2%~54.1%、15.1%~44.6%,表明铅胁迫对白三叶生物量的抑制作用在接种根瘤菌后能有效降低。

在不同程度铅胁迫下,接菌组较不接菌组的白三叶叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总量分别增加0.6%~20.3%、7.2%~35.4%、0.8%~27.6%,表明接种根瘤菌能够促进白三叶的光合作用过程,提高代谢效率,增加叶绿素的合成。

在不同程度铅胁迫下,接菌组白三叶的地下部氮含量普遍高于不接菌组,表明接种根瘤菌能够促进白三叶的地下部固氮增加。

随着铅添加量的增加,2组白三叶铅含量的富集均呈现上升趋势,其中最佳接菌组较不接菌组的白三叶地下部和地上部铅含量分别增加29.1%~45.7%、11.5%~48.9%,表明接种理想根瘤菌对白三叶铅含量的富集特性显著高于不接种根瘤菌组。

通过研究证明,该生态互轮设计模式对土壤重金属污染农田具有良好的生态修复作用,具有进一步验证和研究的价值。

参考文献:

[1]周建军,周 桔,冯仁国. 我国土壤重金属污染现状及治理战略[J]. 中国科学院院刊,2014,29(3):315-320.

[2]尚二萍,许尔琪,张红旗,等. 中国粮食主产区耕地土壤重金属时空变化与污染源分析[J]. 环境科学,2018,39(10):4670-4683.

[3]Ren S Y,Song C Q,Ye S J,et al. The spatiotemporal variation in [JP3]heavy metals in Chinas farmland soil over the past 20 years:a meta-analysis[J]. Science of the Total Environment,2022,806:150322.

[4]周卫红,张静静,邹萌萌,等. 土壤重金属有效态含量检测与监测现状、问题及展望[J]. 中国生态农业学报,2017,25(4):605-615.

[5]全国土壤污染状况调查公报[EB/OL]. (2014-04-17)[2023-02-11]. http://www.gov.cn/foot/2014-04/17/content_2661768.htm.

[6]Teng Y G,Ni S J,Wang J S,et al. A geochemical survey of trace elements in agricultural and non-agricultural topsoil in Dexing area,China[J]. Journal of Geochemical Exploration,2010,104(3):118-127.

[7]Yang Q Q,Li Z Y,Lu X N,et al. A review of soil heavy metal pollution from industrial and agricultural regions in China:pollution and risk assessment[J]. Science of the Total Environment,2018,642:690-700.

[8]孫家婉,张振华,赵玉萍,等. 生物炭改性及其在农田土壤重金属修复中的应用研究进展[J]. 江苏农业科学,2022,50(10):9-15.

[9]陈银萍,赵镇贤,丁浚刚,等. 土壤Cd胁迫条件下外源NO与EDDS复合处理对紫苜蓿生长、生理和Cd积累的影响[J]. 植物资源与环境学报,2022,31(6):1-14.

[10]Fu J T,Yu D M,Chen X,et al. Recent research progress in geochemical properties and restoration of heavy metals in contaminated soil by phytoremediation[J]. Journal of Mountain Science,2019,16(9):2079-2095.

[11]段德超,于明革,施积炎. 植物对铅的吸收、转运、累积和解毒机制研究进展[J]. 应用生态学报,2014,25(1):287-296.

[12]串丽敏,赵同科,郑怀国,等. 土壤重金属污染修复技术研究进展[J].环境科学与技术,2014,37(增刊2):213-222.

[13]张杏锋,夏汉平,李志安,等. 牧草对重金属污染土壤的植物修复综述[J]. 生态学杂志,2009,28(8):1640-1646.

[14]Liu C J,Lin H,Li B,et al. Endophyte Pseudomonas putida enhanced Trifolium repens L. growth and heavy metal uptake:a promising in situ non-soil cover phytoremediation method of nonferrous metallic tailing[J]. Chemosphere,2021,272:129816.

[15]牛学礼,丘雯鑫,杨锦玉,等. 香根草根系分泌物对重金属胁迫下两种草坪草种子萌发的影响[J]. 草业科学,2020,37(6):1074-1087.

[16]潘新星,王明新,姚静波,等. EDTA和BR对黑麦草铅积累与耐性的调控作用[J]. 环境科学学报,2017,37(4):1524-1530.

[17]李 娜,刘 睿,台培东,等. 植物-固定化菌剂联合修复多环芳烃污染土壤[J]. 应用生态学报,2021,32(8):2982-2988.

[18]邓月强,曹雪莹,谭长银,等. 巨大芽孢杆菌对伴矿景天修复镉污染农田土壤的强化作用[J]. 应用生态学报,2020,31(9):3111-3118.

[19]刘晓青. 张家港市农田重金属遥感监测及白三叶修复技术初步研究[D]. 南京:南京农业大学,2018.

[20]邹萌萌,周卫红,张静静,等. 根瘤菌对Cu胁迫下白三叶生长和Cu含量的影响[J]. 植物资源与环境学报,2019,28(1):62-70.

[21]孙 楠,张胜爽,张凌云,等. 植物与微生物协同修复土壤铅污染修复效应[J]. 有色金属(冶炼部分),2021(3):122-128.

[22]姚 洁,鲍立宁,姜 宇,等. 植物-耐铅微生物联合修复铅污染土壤研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版),2022,36(4):7-13.

[23]Mandal J,Bakare W A,Rahman M M,et al. Varietal differences influence arsenic and lead contamination of rice grown in mining impacted agricultural fields of Zamfara State,Nigeria[J]. Chemosphere,2022,305:135339.

[24]章绍康,弓晓峰,易佳璐,等. 多种强化技术联合植物修复重金属污染土壤机制探讨[J]. 江苏农业科学,2019,47(14):1-6.

[25]孔海明,李开源,高双红,等. 根瘤菌对紫花苜蓿生物修复镉污染功能的影响[J]. 草地学报,2021,29(12):2763-2768.

[26]屈璐璐,王俊杰. 白三叶抗逆性研究进展[J]. 中国草地学报,2020,42(2):155-161.

[27]吴清莹,林宇龙,孙一航,等. 根系分泌物对植物生长和土壤养分吸收的影响研究进展[J]. 中国草地学报,2021,43(11):97-104.

[28]田伟莉,柳 丹,吴家森,等. 动植物联合修复技术在重金属复合污染土壤修复中的应用[J]. 水土保持学报,2013,27(5):188-192.