新型给药系统在经皮给药中的研究进展

2023-01-27金媛媛周栩妍陈江丽李弘鹏

金媛媛,周栩妍,陈江丽,姜 坦,陈 然,李弘鹏,金 叶*,卓 越

(1.长春中医药大学药学院,长春 130117;2.长春中医药大学针灸推拿学院,长春 130117)

经皮给药是药物通过皮肤吸收的一种非侵入的给药方式,药物经由皮肤吸收进入人体血液循环并达到有效血药浓度、实现疾病治疗或预防的一种给药新途径。与传统口服和注射给药相比,经皮给药具有避免首过效应、控制药物释放率、可选择随时终止治疗、更好的患者依从性等优点。

皮肤作为人体最大且最容易到达的器官,具有高度有序性,能够有效的保护体内各组织和器官免受外界的影响,但同时也使得一些具有预防、治疗疾病或是调节机体功能作用的药物难以进入机体发挥作用。为了解决以上问题,近年来新型经皮给药系统得到了广泛应用。本文将脂质体、类脂质体等几种常见新型经皮给药系统的透皮机理及在经皮中的应用等进行归纳与综述。

1 脂质体(liposomes)

脂质体由Bangham在20世纪60年代提出,是一种由磷脂双分子层构成的的环状小囊(图1.A)。由于脂质体的组成成分中磷脂分子在结构上一端为亲水基团,另一端为疏水基团,所以其形成的双分子层结构能够同时包裹水溶性和脂溶性成分。脂质体根据结构可分为小单室脂质体、大单室脂质体和多室脂质体,大小通常从20纳米到几微米不等。脂质体的制备可根据脂质的种类、含量、载体的粒径以及包封率等参数进行调整与优化处方,以获得理想的脂质体载体[1]。

1.1 脂质体透皮的作用机理 脂质体作为一种经皮给药系统促进皮肤吸收的机制总体可以归纳为以下几点:1)融合机制:由于皮肤屏障的存在,脂质体不能以完整的结构进入皮肤,而是与皮肤表层脂质发生融合反应使脂质体解体,药物通过脂质颗粒间的空隙进入皮肤深层发挥作用;2)水合机制:脂质体增加角质层的湿化和水合作用,从而改变角质细胞间的结构,使药物能够通过扩散作用进入细胞间质,使药物被包埋脂质体后透皮吸收率更高;3)穿透机制:磷脂双分子层结构能够使药物透过皮肤屏障,最终促进脂质体负载的药物分子进入体循环。

1.2 脂质体透皮的实际应用 由Mezei和Gulasekharam(1980)等首次提出脂质体能够提高某些药物在皮肤上的穿透性,并在经皮给药应用中具有控释药物,提高生物用度,降低给药频率与药物不良反应等功能[2];MAHMOUD REZA等[3]经实验得出,0.4%两性霉素B脂质体能够完全清除BALB/c小鼠由于利士曼原虫感染的皮肤病,由此得出,脂质体在治疗皮肤病方面具有良好前景。

2 类脂质体(niosomes)

类脂质体是具有类似脂质体的双层膜结构,但它们是由非离子表面活性剂和赋形剂(胆固醇)的混合物在水中自组装形成的囊泡载体(图1.B)。非离子型表面活性剂较磷脂具有低成本、易获取、化学稳定性好、易存储等优点[4],所以在工业生产中越来越多的脂质体被类脂质体替代。

2.1 类脂质体透皮的作用机理 类脂质体以表面活性剂代替了脂质体中的磷脂,其中非离子型表面活性剂作为一种两性物质,以头碰头和尾碰尾的方式组成双分子层囊泡,并将药物包于水相中。类脂质体与脂质体具有相似的透皮作用机理,同时由于磷脂被非离子型表面活性剂替代,所以类脂质体还能够有效地降低在代谢过程中被氧化分解的速度。

2.2 类脂质体透皮的实际应用 最初类脂质体的制备生产是从化妆品行业开始的,1970年由欧莱雅化妆品实验室首次研制出了类脂质体“Niosome”,后以兰蔻为品牌继续开发类脂质体护肤品[5]。

近年来,类脂质体陆续应用在经皮给药中,雷公藤红素具有较好的抗氧化、抗炎和抗肿瘤活性,但其水溶性极差,Shikang Meng等[6]将其制备成雷公红素类脂质体后发现,其增加了雷公藤红素的水溶性和皮肤渗透性,有效减轻银屑病小鼠模型背部皮肤的红斑和结痂,显著提高了药物疗效。

3 醇质体(ethosomes)

1996年,E TOUITOU等[7]首次提出醇质体这一概念。醇质体是由磷脂、高体积分数乙醇(20%~50%)和水组成的囊泡结构(图1.C),其中乙醇分子可以与脂质的极性基团相互作用,从而增加脂质的流动性和细胞膜的通透性,易于携带药物透过皮肤角质层。

3.1 醇质体透皮的作用机理 众所周知,乙醇是一种皮肤渗透促进剂,醇质体中由于乙醇的加入提高了囊泡的柔性、延展性和可形变性,使其透皮性更强,且乙醇可使囊泡带负电荷,增加Zate电位,阻止囊泡凝结,通过标记物质发现醇质体在皮肤深层中的分布,乙醇可以透过角质层屏障,提高脂质流动性;降低角质层脂质的转变温度;降低脂质多层密度,证实了皮肤脂质与乙醇在囊泡中的协同作用[8]。

3.2 醇质体透皮的实际应用 杨兴兴[9]利用半乳糖化壳聚糖修饰免疫醇质体,提高了其变形性与包封率,并能软化角质层,完整地渗透进皮肤,且对皮肤无刺激性。YÜCEL等[10]经实验证明,迷迭香酸的醇质体剂型在透皮渗透率和对胶原酶和弹性蛋白酶的抑制率方面优于脂质体,表现出了更好的抗衰老作用。

4 传递体(transfersomes,TF)

传递体是20世纪90年代由CEⅤC G等[11]在研究局部止痛药和局麻药脂质体时发现的,是一种自聚集泡囊(图1.D),主要组成成分为磷脂和边缘活化剂,如丙二醇、聚山梨酯-80、胆酸盐等,由于加入了边缘活化剂,降低了囊泡的表面张力,使其外壁双分子层具有良好的形变性,可以穿透比自身小数倍的孔道,通过前后载体结构几乎不发生改变和破裂,是具有超柔性膜特征的脂质囊泡,亦称为柔性脂质体。

4.1 传递体透皮的作用机理 传递体的组成是在脂质体的膜材中将胆固醇替换成某些边缘活性剂(如胆酸钠和去氧胆酸钠等),有时还会加入一定量的乙醇。据报道,传递体不同于普通脂质体,其中的胆酸钠能在高压部位蓄积而使之产生形变,可以有效穿透比自身小数倍的皮肤屏障中的孔径而不影响皮肤特性,一般情况下,传递体的形变能力可比普通脂质体大5个数量级,这种形变是短暂且可逆的,只涉及到形状和直径的变化,体积并不会改变,也不会引起囊泡的破裂[12]。

4.2 传递体透皮的实际应用 传递体作为一种优良的经皮给药载体,可包载多种类型药物,小分子药物传递体及各种生物大分子药物传递体都已得到研究,如胰岛素、超氧化物歧化酶、牛血清白蛋白、过氧化物歧化酶等都通过传递体实现了有效的经皮递送。经实验证明,分别以脂质体和传递体为二氟尼柳的载体,对其透皮吸收率进行比较,发现传递体不仅拥有传统脂质体高生物相容性、可降解性的特点,还能明显提高药物包封率,显著提高药物透皮率[13]。

5 微乳

微乳(microemulsion,ME)是由水相、油相、乳化剂和助乳化剂按照比例混和形成的光学各向同性、透明的单相胶体分散系统,结构上分为油包水(W/O)型微乳(图1.E)、水包油型(O/W)微乳(图1.F)和双连续型微乳,微乳的结构类型由处方中各组成分的性质和比例决定,微乳的质点粒径均匀,一般在10~100 nm之间[14]。

图1 各种新剂型的结构示意图

5.1 微乳透皮的作用机理 微乳在作为载体的某些性质上与脂质体、类脂质体是相似的,都具有两亲性,对水溶性及脂溶性物质均具有良好的溶解性,可增强难溶解性物质的溶解度,能增加药物的透皮量,还具有长期稳定性,易于制备和放大用于工业生产。微乳可以增加药物经皮渗透的主要机制是:1)高载药量和高溶解度导致高浓度梯度,为被动扩散提供驱动力;2)微乳中含有的表面活性剂和助表面活性剂通过改变皮肤角质层屏障的完整性,使药物从微乳直接转移至角质层。综上所述,对于难溶性药物或者原料,微乳通过增加其溶解度,可显著提高载药量,促进其透皮吸收;对于离子型或水溶性大分子物质,微乳可作为良好的经皮吸收载体,促进药物透皮吸收。

5.2 微乳透皮的实际应用 萘替芬是一种人工合成的外用烯丙胺抗真菌化合物,具有很强的亲脂性,以油酸为油相,聚氧乙烯蓖麻油为表面活性剂,二乙二醇单乙醚为助表面活性剂、去离子水为水相将其制备成微乳,实验表明,萘替芬微乳与其市售剂型相比,微乳显著提高了萘替芬的经皮渗透率,增加了角质层脂质双分子层流动性,从而提高其抗真菌活性[15]。Chen等[16]将雷公藤甲素制成微乳经皮给药系统来降低其毒性,然后进行了皮肤刺激性实验,与雷公藤甲素20%的丙二醇溶液相比微乳没有明显的刺激性。

6 结语

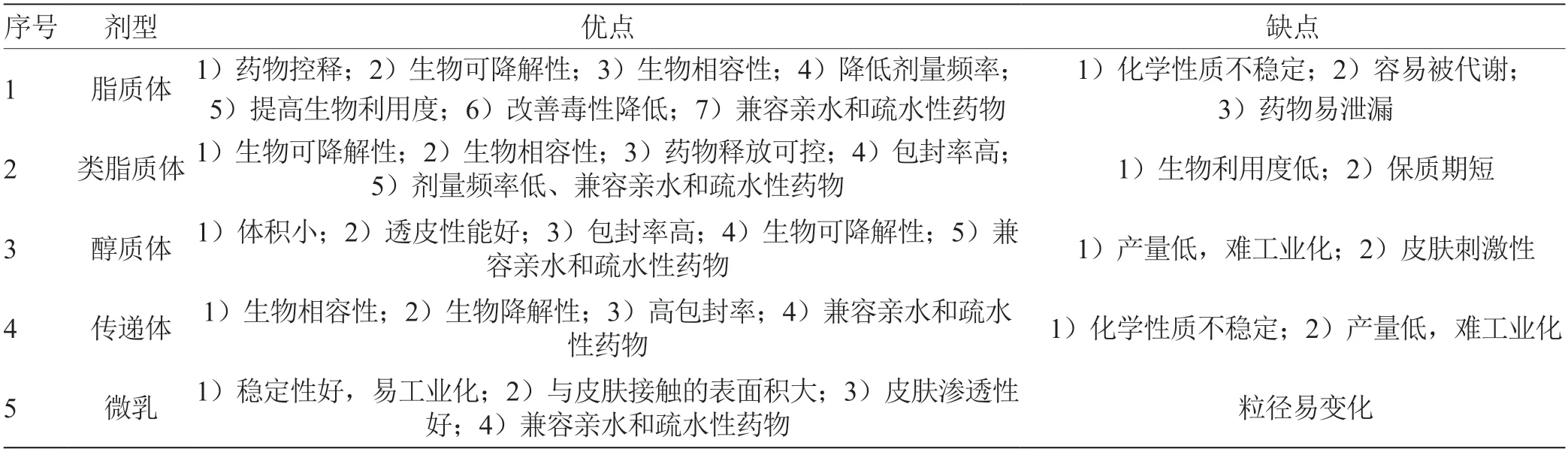

本文对新型给药系统的作用机制及在经皮给药中的主要应用和存在的优缺点(见表1)进行了归纳总结,可以看出自从纳米载体技术被掌握以来,对经皮给药制剂技术的发展产生了巨大的推动作用。随着研究透皮吸收模型对皮肤的作用机理、体内作用途径、体内分布、体外评价方法和稳定性等相关问题的逐步解决,纳米载体技术在经皮给药中的应用前景将更加广阔。但仍应该进行更多的人体测试来满足实际应用和提供更多的安全保障。将科学实验和实际产品融合在一起,将成为纳米载体技术在经皮给药中发展的关键。

表1 各剂型在应用中的优缺点