徽商文化视域下晚明徽派版画与江南版画的互动

2023-01-06赵甜甜

文_赵甜甜

安徽博物院馆员

内容提要:晚明商品经济繁荣,江南文教兴盛,市民阶层崛起,商业出版获得了空前发展。徽商积极投入刻书活动,徽州书坊和刻工活跃于江南各大中心城市,为徽刻赢得广泛声誉。随着戏曲、小说和赏鉴图谱的流行,版画插图成为时尚。在徽商的组织、策划和参与下,徽派版画形成富丽精工、雅俗共赏的版画风格,于万历中期风靡金陵并辐辏四方,对江南版画影响至深,形成此后十多年的“徽派大一统”局面。后徽派时代,徽商又推动“饾版”彩印、“拱花”等印刷关键技术创新,将晚明版画艺术推向了顶峰。

一、徽商与晚明江南的商业出版

明中叶以后,徽商作为盐政改革的最大受益者,逐渐成长为堪与晋商比肩的商帮,时谓“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”。徽商以江南为核心地带,沿长江中下游和运河水陆交通建立起广泛的商业网络,活跃于苏州、杭州、南京、扬州、湖州等各大中心城市。嘉靖、万历年间,商品经济推动城市繁荣发展,江南文教兴盛,文人士大夫雅好博古鉴藏,致力于书画、古籍的整理刊刻;市民阶层形成新的读者群体,书籍成为传播各种知识的实用工具,民间刻书业大盛,以南京为中心,私刻和坊刻迅速发展,商业出版获得了空前繁荣。徽商积极投入刻书活动,推动徽州刻书迅速崛起,并向江南中心城市扩散。至明末清初,徽州与苏州、杭州、南京并称“四大刻书中心”。徽商“贾而好儒,以贾衍文”,徽州刻书也因此呈现出明显的“文人化”倾向,以儒家典籍、史书、文集、小说、戏曲和赏鉴图谱为主,以精品化为依归,广邀职业画家和士人参与,以文人趣味引导江南文化消费风气。徽刻以歙县为最,有黄、吴、汪、程四大姓,尤以虬村黄氏刻工为中流砥柱,于万历中期达到极盛,时有谢肇淛《五杂俎》评:“金陵、新安、吴兴三地,剞劂之精者,不下宋版。”

徽州虽有刻书之盛,书籍市场却在江南中心城市。徽州刻工大量向江南地区迁移,徽州书坊亦活跃于南京、苏州、杭州、湖州等地,如汪云鹏“玩虎轩”、郑思鸣“奎璧斋”、汪廷讷“环翠堂”、胡正言“十竹斋”、黄凤池“集雅斋”、胡文焕“文会堂”等,为徽刻赢得广泛声誉。随着戏曲、小说等通俗读物和文人赏鉴图谱的流行,版画插图成为时尚,且日益形成一种文人化的审美样式,徽派版画也由此成为徽商彰显审美品位、表达文化诉求的理想载体。如汪廷讷《人镜阳秋》《环翠堂园景图》、胡正言《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》等,皆是版画名作。徽派版画富丽精工,雅俗共赏,又推动了“饾版”“拱花”等彩色套印技术的创新应用,对江南版画影响至深。晚明版画市场以江南为中心,建安(今建瓯)、金陵(今南京)、徽州、武林(今杭州)、苏州和吴兴(今湖州)诸派相互交流,彼此影响,尤以徽派版画声势最大,流布最广,甚而一度左右江南各地版画风格和出版市场,形成晚明蔚为大观的文化景象。

二、徽商与徽派版画的关键创新

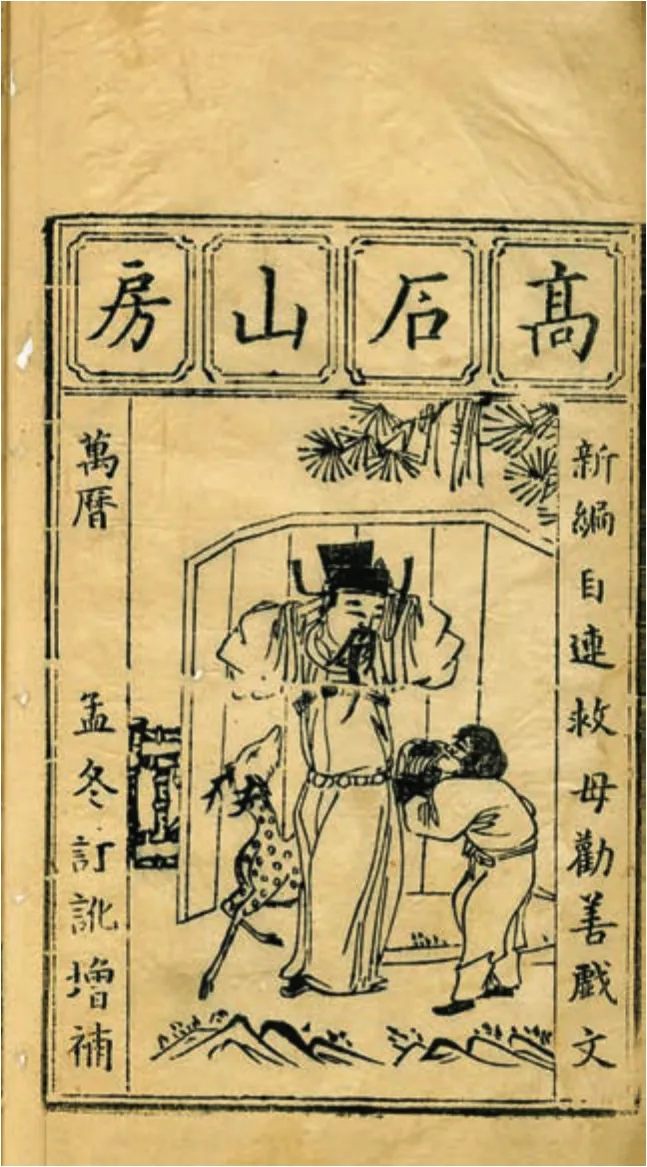

万历十年(1582),祁门高石山房刊印《新编目连救母劝善戏文》(图1,郑之珍撰,黄铤、黄钫刻),被认为是徽派版画崛起之端。然参考周心慧先生所言“无论建安版画还是金陵版画,都是以民间工匠的创作为主体的,两派的艺术风格在根本上并无大的区别。徽派风格的形成,则是专业画家和木刻艺术家相辅相成的结果。自此以后,版画艺术的文人画色彩更为浓厚”[1],可发现高石山房本《新编目连救母劝善戏文》版画并无徽派风格,其人物形象粗豪简厚,与同期建安、金陵版画风格相仿,皆反映下层百姓的审美趣味,可说是徽派版画的偶然之作。由“刻工中心论”出发,则如郑振铎先生所说,刻工黄铤是“歙工有闻于世的第一人”,此后以黄氏刻工为代表的徽派刻工异军突起,蓬蓬勃勃,势力大盛[2],却是属实。而近年来,学界对晚明版画的研究已逐渐超越“刻工中心论”,开始探讨版画创作中不同角色的作用,如画师、刻工、印工的分工协作等,但仍囿于“工匠”的技术层面。事实上,其时这三者作为艺术家的自觉创作意识尚薄弱,而真正扮演关键角色的,乃是主持版画刊刻的出版商,包括为市场利益所驱动创新的商业书坊主,以及附庸风雅的私家刻书者(许多兼作书商)等。他们的识见品位、经济实力和组织能力等,都深刻地影响到版画书籍的品质。如徽州汪廷讷、胡正言,湖州凌濛初等皆文人兼书坊主,都曾直接参与版画的策划、设计与创作。将出版商作为书史或版画史的重要观察点,在国际上已屡见不鲜[3],在国内却尚未得到应有的重视。而通过梳理晚明徽派版画发展历程可以看出,徽派版画走向鼎盛的每一个关键创新,皆是由徽商推动而成。

图1 《新编目连救母劝善戏文》选页

(一)方于鲁《方氏墨谱》:徽派版画的筑基者

徽派版画的发祥地歙县,自五代时即以制墨闻名。南唐李后主时代,李廷珪墨与澄心堂纸、龙尾石砚并称“文房三宝”,由此带动了徽墨的兴盛,历久不衰。晚明时期,商品经济的空前繁荣推动了民间手工业的大发展,制墨业的商业竞争日趋激烈,墨商不惜斥巨资提升墨锭的赏玩性,追求形制上的艺术之美。徽州墨商兼制墨名家方于鲁、程君房等,所制墨模皆极精致,“争胜于刻镂之间”。万历十一年(1583),方于鲁出于与程君房商业竞争的目的,创造性地将凹版雕刻的墨模转化为凸版印刷的墨谱,邀请著名人物画家丁云鹏主持绘图,黄氏刻工黄德时、黄德恐、黄守言等镌刻。方氏美荫堂历时六年筹备,于万历十七年(1589)刊行《方氏墨谱》(图2),收录方于鲁名墨造型图案385式,单页插图400多幅,分国宝、国华、博古、博物、法宝、鸿宝六类,涉人物、动物、神话、传说、历史等内容,又邀请汪道昆、屠隆、王世贞、李维祯等诸多名流为之题跋,“形文毕陈,图咏并载”,刻画精妍,可辨丝缕,既为墨型样本,又是精妙画谱,受到江南文人的追捧,远近争购,“一时为之纸贵”。《方氏墨谱》所产生的巨大影响,促使程君房于万历二十二年(1594)刊行规模更宏大、制作更精致的《程氏墨苑》。是书亦由画家丁云鹏主持绘图,黄、黄应泰、黄应道等镌刻;收录程君房名墨图案520式,单页插图450多幅,包括罕见的55幅彩色插图;卷末复制4幅利玛窦所赠西方天主教宗教铜版画;又请达官名流如董其昌、王锡爵、焦竑、顾起元、屠隆、王穉登、张凤翼等百余人为之品评。《程氏墨苑》规模空前,成就了中国古代艺术水准最高的墨谱图集,此为后话。

图2 《方氏墨谱》选页

方于鲁刻印《方氏墨谱》的初衷,实是为了与程君房竞争。这种具有商业广告性质的精美墨型读本,随印随送,却无意中构筑了徽派版画的基石。此后,徽商对版画作品的策划参与、专业画家与版刻名手的密切合作、版画制作的文人化倾向,共同构成徽派版画制作的基本套路;而作为徽派版画中坚力量的黄氏刻工,其雕刻技艺也从徽州墨模工艺中受益良多。可以说,徽州墨商在商业竞争中的宣传创新,直接促成徽州墨模工艺向徽派版画工艺的转化,推动了晚明徽派版画的兴起。

(二)汪云鹏“玩虎轩”:徽派版画风格的确立

万历二十二年(1594),郑思鸣“奎璧斋”在金陵刊行《养正图解》。与《程氏墨苑》同样,是书亦由画家丁云鹏与刻工黄联手完成,仍沿用墨谱的版画风格,但题材由博古、祥瑞等图案转向更为生动的人物故事与情节叙事,甫推出即受到市场追捧,在坊间广为流传。沈德符《万历野获编》云:“继而徽州人所刻,梨枣既精工,其画像又出新安名士丁南羽之手,更飞动如生,京师珍为奇货。”《养正图解》为徽派版画赢得盛名,而丁云鹏与黄的合作更奠定了徽派版画“静穆典雅”的基调。作为与陈洪绶、崔子忠鼎足而立的晚明人物画大家,丁云鹏(字南羽)既善白描人物,又兼工山水、花卉,用笔细秀,能于丝发眉目间尽显人物神韵。其工细典雅的画风与黄氏刻工的高绝技艺相得益彰,由此推动了徽派版画在形成之初即以高雅隽永的“文人趣味”和精妙绝伦的版刻艺术一鸣惊人,乃至主导晚明版画“光芒万丈的万历时代”。郑振铎先生评之“以丁南羽的名作,诱引徽派木刻画的高潮”,实至名归。

万历时期,江南戏曲艺术兴盛,文人多参与戏曲小说的创作选编,与书坊主联合,形成繁荣的书籍消费市场。在晚明南京,文人雅集盛极一时,吟诗唱和之外,观剧度曲蔚成习尚,亦带动戏曲刊本的流行,坊刻开始出现服务于文人的点评本,版画风格也在文人审美情趣的影响下日趋精致优雅。万历二十五年(1597)前后,汪云鹏“玩虎轩”在金陵刊印《养正图解》《元本出相琵琶记》,推动了徽派版画真正进入以戏曲小说为主体的通俗版画领域,也标志着徽派版画风格的正式确立。晚明通俗版画同时面向文人士大夫和市民阶层,讲求画风“既甚高雅,又甚通俗”(郑振铎语),内容既贴近现实社会生活,又体现舞台装饰效果。此前丁云鹏所绘人物,眉眼向上微翘,作沉思状,显得庄严肃穆,是古代文人的标准样式(图3)。而玩虎轩仿刻本《养正图解》则有意将人物眼睛变为平放的括号状,面带微笑,由此拉近观者与版画人物间的情感距离。《元本出相琵琶记》首开文人学士创作南戏之先河,有“南曲之祖”盛誉,自明初问世即深受欢迎。玩虎轩所刊《元本出相琵琶记》,共3卷42出,附插图75幅,皆双页连式,刻线细腻匀称,粗细并用,不再一纤到底;构图多为近景,场景装饰丰富,细节得当;人物身段修长,姿态娴雅,脸型饱满,笑容端庄,衣纹线条圆转且多平行线,由此确立了徽派版画的典型风格,开启晚明版画细致优雅的新风气。玩虎轩本虽无绘稿人与刻工信息,但经比对可知其与环翠堂《人镜阳秋》版画风格相似,基本确定为画师汪耕手笔,黄氏刻工(黄一楷、黄一凤)镌刻。因此,玩虎轩本《元本出相琵琶记》可以说是徽派版画由“丁云鹏风格”向“汪耕风格”转变的最佳例证[4]。此书甫推出,便在版画市场上引发轰动,迅速风靡金陵并向苏、杭传播,坊间出现众多翻刻、改刻与仿刻本,对江南版画产生巨大影响,流风甚至波及远在福建的建安版画。此后,玩虎轩又相继刊发《元本出相北西厢记》《有像列仙全传》《重校孝义祝发记》《红拂记》《赛征歌集》等,推动徽派新风格在版画市场上的进一步蔓延。金陵书坊如继志斋、集义堂、世德堂、文秀堂(图4)等,皆放弃粗犷古朴的金陵版画风格,向玩虎轩风格迅速靠拢,形成此后持续十多年之久的“徽派大一统”的局面。

图3 《性命圭旨》选页

图4 《琵琶记评林》选页

(三)汪廷讷“环翠堂”:“古典美”的最标准范本

汪廷讷早年以业盐致富,后长居金陵,日为诗酒之会,以作曲、刻书自娱,所经营“环翠堂”以上层文人为消费对象,推动徽派版画进一步趋向文人化和精品化。万历二十七年(1599),汪廷讷刊刻堪称鸿篇巨制的劝诫故事书《人镜阳秋》,按忠、孝、节、义汇编历史人物事迹,一人一事一绘;首陈图,次立传,后附短评;计357幅插图,皆双页连式;18位书法家手板全书3卷序跋、19卷正文,兼涉隶书、狂草、端楷、行书等,其中不乏张凤翼、屠隆、李登、詹景凤等廷臣雅士的书法,既在内容上彰显了文人情怀,又在形式上具有文人风范,版画风格更是极尽繁复工丽。此书一经投放市场,即受到上层官吏和文士的关注和追捧,成为环翠堂刊刻卷数最多的书册。汪廷讷也由此跻身江南文人圈,一定程度上掌握了“时尚”话语权。在他的提倡下,徽派版画以前所未有的规模延伸至社会各阶层,影响遍及天下,其画风成为万历版画的主流审美风格。

晚明江南园林营造之风盛行,文人、官宦、富商普遍追求闲雅生活,热衷于延请名流,在庭院山馆中举行诗文画盛会,追求“简远意消”“适志自得”的审美情趣。万历三十年(1602),汪廷讷刊刻《环翠堂园景图》,绘人物307人、场景44处,以汪氏坐隐园(图5、图6)为中心,描摹文人雅士于连绵山峦、亭榭楼阁之间,煮茶对弈的隐逸生活场景,以秀雅精工的徽派版画风格呈现晚明文人的园林审美风尚,着意彰显了汪氏本人附庸风雅的文人品位。是图虽署名吴门画家钱贡绘图,实则仍为汪耕与黄应组合作完成,但也有可能自钱贡处借鉴了文人画的创作意境与手法。该图卷集书、画、印、刻于一体,舍弃了徽派版画一贯以叙事为主的近景舞台式构图,转而选用文人山水画中常见的远景式构图,人物比例缩小,让位于山水园林景观。这一构图方式的转变,在环翠堂本《西厢记》《琵琶记》中皆有体现,可视作万历末期“山水园林”式版画兴起的实例[5],显示出江南版画从“徽派大一统”到“后徽派时代”的文人画趣味转向(图7),也预示着天启、崇祯年间“苏杭风格”(图8)的滥觞。

图5 《坐隐先生订棋谱》选页之一

图6 《坐隐先生订棋谱》选页之二

图7 《元曲选》选页

图8 《四声猿》选页

(四)胡正言“十竹斋”:彩色木刻画的高峰

嘉靖、万历年间,徽商普遍涉足收藏鉴赏,以苏、扬为中心,在江南竞相收购字画古器;又广交社会名流,鉴定评跋,相与授受,推动江南社会鉴赏风行,世家、权贵趋之若鹜,进而引发整个社会鉴赏风尚的变迁,时谓“吴人滥觞,而徽人导之”。江南鉴赏风气推动古物鉴赏图谱的刊行,以万历十六年(1588)著名徽商吴养春主持刊刻的《泊如斋重修考古图》为典型(图9,丁云鹏、吴廷羽、汪耕摹图,黄德时、黄德懋镌刻)。而画谱的刊行,从武林《顾氏画谱》到徽派《唐诗画谱》,直至《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》,将晚明文人对日常生活艺术化(诗情画意)的美学追求推向极致,而画谱制作推动的“饾版”彩印和“拱花”技术的应用创新,也将中国古代木刻版画艺术推向最高峰。

图9 《泊如斋重修考古图》选页

万历三十一年(1603),杭州双桂堂刊行《顾氏画谱》(图10,又称《历代名公画谱》),是武林画家顾炳仿东晋以来历代名家(共106人)名画而成,每幅画作缩影皆配题跋,兼谈画史,书画皆精美传神。画谱以山水风景为主、人物为辅,与徽派版画以人物为主、屋宇陈设为辅的构图形式截然不同,交互影响。万历三十八年(1610),杭州起凤馆、容与堂皆刊行《西厢记》,起凤馆刻本将工丽繁复的徽派风格发挥到极致,容与堂刻本却全学文人山水,预示着一个徽派盛极而衰而武林新风渐进的晚明版画新时代的到来。万历末期,以容与堂所刊戏曲版画为代表,晚明版画呈现出一种“折中”的新风格:人物大小介于画谱人物与徽派人物之间;场景融合画谱远山近水和徽派屋宇陈设、园林花木;画面意境优美,抒情性增强而叙事性减弱[6]。至天启、崇祯年间,人物让位于山水,精巧取代精工,富丽气派的徽派版画退场,典雅精巧的苏杭版画成为新星。

图10 《顾氏画谱》选页

万历四十八年(1620),徽商黄凤池在杭州刊刻《唐诗画谱》(图11)。画谱选取唐诗160余首,一诗一字一画,由徽派名家蔡元勋等绘画,版刻名工刘次泉镌刻,有董其昌、陈继儒、张凤翼等名家书法,为诗、书、画、刻“四绝”合一的文人版画图谱。

图11 《唐诗画谱》选页

崇祯六年(1633),胡正言“十竹斋”在金陵刊行《十竹斋书画谱》(图12),分为书画、墨华、果谱、翎毛、兰谱、竹谱、梅谱、石谱8类,每类配约20幅小品画并题诗词,计180幅图、140件书法作品,皆为双页连式,兼具著录、鉴赏和临摹功能。此谱使用“饾版”彩色套印技术,对分版、刻版、对版、着色、印刷各环节皆要求极高,由胡氏亲自检查校对。杨文骢在《翎毛谱小序》中评价:“胡曰从氏巧心妙手,超越前代,以铁笔作颖生,以梨枣代绢素,而其中皴法、染法、点法,及着色之轻重、浅深、远近、离合无不呈妍曲致,穷巧极工。即当行作手观之,定以为写生妙品,不敢作刻画观。”谱中所印诸物,皆生动自然,清隽耐赏,尤以梅、竹二谱最妙。此谱自万历四十七年(1619)第一谱《书画册》至崇祯六年(1633)第八谱《果册》,皇皇巨制,历时十五年,才得以最终完成,出版后引起很大轰动,影响深远。崇祯十七年(1644),胡正言又刊《十竹斋笺谱》,共4卷,279幅单页插图,综合运用“饾版”“拱花”技术。“拱花”又分“素拱”(纸色压印)与“博古拱”(结合“饾版”彩印),后者多用于拳石小景、折枝花束,显得笔法有致,浓淡得宜,如李克恭在《十竹斋笺谱·叙》中所说:“盖拱花、饾板(版)之兴,五色缤纷,非不烂然夺目。然一味浓装,求其为浓中之淡,淡中之浓,绝不可得,何也?”由于笺谱制作难度太高,当时绝无盗版,后世亦极少翻刻。此二谱被郑振铎先生奉为“国宝”,认为其“雅丽工致,旷古无伦,与当时之绘画作风血脉相通……臻彩色木刻画最精至美之境”[7]。

图12 《十竹斋书画谱》选页

三、徽派版画与江南版画的交流互动

晚明江南的版画市场,建安、金陵、徽州、武林、苏州、吴兴诸地域版画,在不同的时期各领风骚。万历初期,建安版画已具规模,所刻通俗类读物皆附插图,上图下文,画面狭长,风格简厚浑朴。万历十年(1582)后,金陵版画迅速发展,以戏曲版画为主,单页整幅,风格粗豪有力。此时版画依旧有粗朴浑厚的民间审美趣味。至万历二十五年(1597),汪云鹏“玩虎轩”刊行《元本出相琵琶记》,徽派版画风靡金陵并辐辏四方,采用双页连式,风格典雅肃穆、精工秀丽,兼有“文人书卷气”和“民间雅拙味”[8],受到文人士大夫与市民阶层的普遍欢迎;黄氏刻工又大量流寓江南,形成此后十多年江南版画“徽派大一统”的鼎盛局面。又有汪廷讷“环翠堂”斥巨资刊刻《人镜阳秋》,将徽派精工推向极致,而后《环翠堂园景图》却又舍弃工丽繁复的徽派画风,转向模仿文人画风格的“山水园林”式版画,预示着徽派版画盛极而衰。万历四十年(1612),武林版画、苏州版画兴起代表文人趣味的山水画风格,徽派版画全面退潮,版画中心由金陵移至苏、杭,晚明版画进入“后徽派时代”。天启、崇祯年间,苏州冯梦龙“三言”、吴兴凌濛初“二拍”激起晚明短篇小说创作热潮,吴兴凌、闵二家所刊朱墨本戏曲小说堪称一奇,吴兴版画崛起,风格细致绵密,更具抒情意味,与画风疏朗飘逸的苏州版画、武林版画鼎足而立。明末,徽商兼文人胡正言在金陵刊刻《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》,创新“饾版”彩色套印和“拱花”技术,克服了通俗版画向文人画迈进过程中所必须面对的设色难题,将晚明版画艺术推向最高峰。

整个晚明版画史,徽商作为徽派版画的策划者、组织者和参与者,以其敏锐的商业触觉、雄厚的资金支持、浓厚的文化情怀、高雅的文人品位,与名家画师丁云鹏、汪耕、吴廷羽等,版刻名手黄、黄应组、黄一楷等形成密切的分工协作关系,造就了徽派版画主导的“光芒万丈的万历时代”,又在“后徽派时代”促进了“饾版”彩色套印、“拱花”等版画印刷关键技术的创新应用,对晚明江南版画产生了持续而深远的影响,在中国古代版画史上留下了浓墨重彩的一笔。