技艺、血缘、信仰:房山石经文献所见辽代幽州石刻刻工家族①

2019-12-13管仲乐华南师范大学历史文化学院广东广州510631

管仲乐(华南师范大学 历史文化学院,广东 广州 510631)

石刻文献在我国古文献群中居于重要位置,而石刻刻工作为从其他载体到金石载体的迻录者,承担着重要的作用。我国古代石刻作为一种技艺甚至职业,在逐步成熟之后一直处于传承有序状态。碑刻历朝历代刻工技艺的传承,一方面离不开师徒传授,另一方面也归功于众多刻工家族的存在。他们将刻石作为一种阖族钻研并从事的技艺,值得进一步探讨。关于石刻刻工的研究,国内的研究尚未臻完备。程章灿先生的《石刻刻工研究》[1]从全局的角度进行研究,并对历代石刻刻工进行搜辑,张全礼先生更是针对北京石刻刻字工匠的特征和价值进行探讨[2],但二者对于房山石经相关材料中刻工信息的搜集尚未臻完备。关于房山石经中刻工家族的考证,仅见周峰《北京辽金石刻刻工宫氏家族考》[3],文中针对幽州宫氏刻工家族有相关探论,此外尚无较为全面的研究成果。房山石经刻工中存在着包括宫氏家族在内的多个刻工家族,本文主要围绕辽刻房山石经,通过对石经刻工家族进行搜辑、梳理,考述以房山石经刻工为中心幽州刻工家族的源流及价值。

一、房山石经辽代刻工家族题署及判定

石经刻工的题署在石刻文献中由来已久。题署目的一方面为了工讫后审核文字,确定责任者信息。《礼记·月令》:“物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪,以窃其情。”即为此意,郑玄进一步解释:“每物之上,刻勒所造工匠之名于后以考其诚信与否。若其用材精美,而器不坚固,则功有不当,必行其罪罚,以穷其诈伪之情。”[4]另一方面是计酬凭据,招揽生意的需要。在碑石尾部署名有利于统计碑石数量,按件计算薪酬。此外,刊刻石经也是石刻刻工展现自己技艺的机会,因此历代石刻文献的题署屡见不鲜。

房山石经家族刻工的信息主要集中于唐、辽二代。唐刻石经的施经者以僧人及居士为主,主体并不统一,刊刻组织较为松散,体例未成定制,留下相关的刻工信息不多,刻工家族的信息更为稀少,虽有少量的家族刻工信息,但整体未成体系。相较之下,辽代房山石经的刊刻主要是受官方石经主持者及施经者的理念制约,具体到石经刊刻活动中则是一个较大的分工合作体系。先由书经者书丹,再由校勘者校阅经文,最后再依次分配给各个刻工。石经刊刻是按条计算酬劳的,刻工不需要完整刊刻一部经文,具体底本的分配由总其成者负责,刻工根据负责人散发的写经底本进行刊刻,他们刊刻的主要动机和目的都是获得报酬,无论是家族刻工还是个人刻工都仅为刊刻体系中的一环,皆以独立刻工形式工作。

辽代石经刻工多为政府雇佣,石经由官方的组织规划,形成了更加规范化的刊刻系统。因而其中保存着以家族为核心的刻工题署。系统中不但有总其成的石经管理人员,还有着统一的刊刻体例。题署的基本目的为确定石经责任者及记录刊刻数量,因此碑石的题署数量较前代大大增多,记载的信息也更为完整,能够较为清晰的稽考出其中的刻工家族。

家族刻工的题署方式与其他刻工相同,如:“××镌字”“××镌”“刻字人××”“镌字人××”“××镌经”“××刻字”“××镌字并书”“××书并镌”等。虽然形式多样,但整体比较规范,都属于常见的刻工题署体例,能够清晰地将刻工区别于施、写、校经者。刻工题署多剜刻于碑石边缘,笔划较浅,字体较小,能够与石经经文相互区分。家族刻工题署体例虽然并无特殊之处,但也有着诸多区别于普通刻工的家族性质特征,总结判定依据如下:

一方面,通过姓氏判断。一方面以刻工的“姓”为首要依据,同姓者即具备了成为同一家族的条件,另一方面考察同姓刻工的行辈,同姓具有相同行辈者极有可能来自同一家族。如“韩公才、韩公如”的姓及行辈皆相同,皆为韩姓“公”字辈刻工。房山石经中也出现了一定数量的“何”姓刻工,如:何润、何济川、何济、何闰等,虽然有学者认为他们或为同一家族成员[5],但这些刻工没有明显的行辈信息,因而不能简单将其论定为同一家族。

另一方面,通过题署的时间点判断。由于家族刻工经常协作刊刻,因而刊刻的时间点较为相近,甚至出现在同一经本的题署中。如果出现时间相隔较远,即便姓名相似,亦不敢轻易论定为同一家族。如:辽刻《摩诃般若波罗蜜经》,邵姓刻工有邵师言、邵文景、邵文郁[6]。邵文景、邵文郁显然为同一家族,邵师言虽与其他二人行辈不同,但是该经前后的石经都有大量邵姓刻工参与,因此他们之间存在显见的密切的联系,来自同一家族的可能性较大。

此外,在刻工家族判定过程中出现了较为特殊的情况,即刻工家族的题署中出现了简省姓名的现象。这种简省在辽代石刻中较为常见,尤其多见于众人合刻的石经中,房山石经亦存在大量署名简省的案例。石刻署名的目的为确定责任者以及计算薪酬,所以题署作为该刻工工作完成的标志,目的在于与其他刻工刊刻的碑石有所区分。因而,简省姓名是以能够与同一工程内其他刻工相互区别为前提的。同一家族内部,往往简省的都是姓及行辈,这两者即便去掉其中之一,在家族内部也是很好辨认的,因而同一家族刻工姓名的简省的情况更为多见。其一为简省行辈,这在石经中较为常见,也相对容易辨认。如吴氏家族,吴世永有时简省为吴永,吴世文简省为吴文,吴世保简省为吴保,吴世景简省为吴景。邵氏家族中,邵文佶简省为邵佶,邵师宁简省为邵宁。这些姓名简省的都是他们的行辈,较容易辨认。

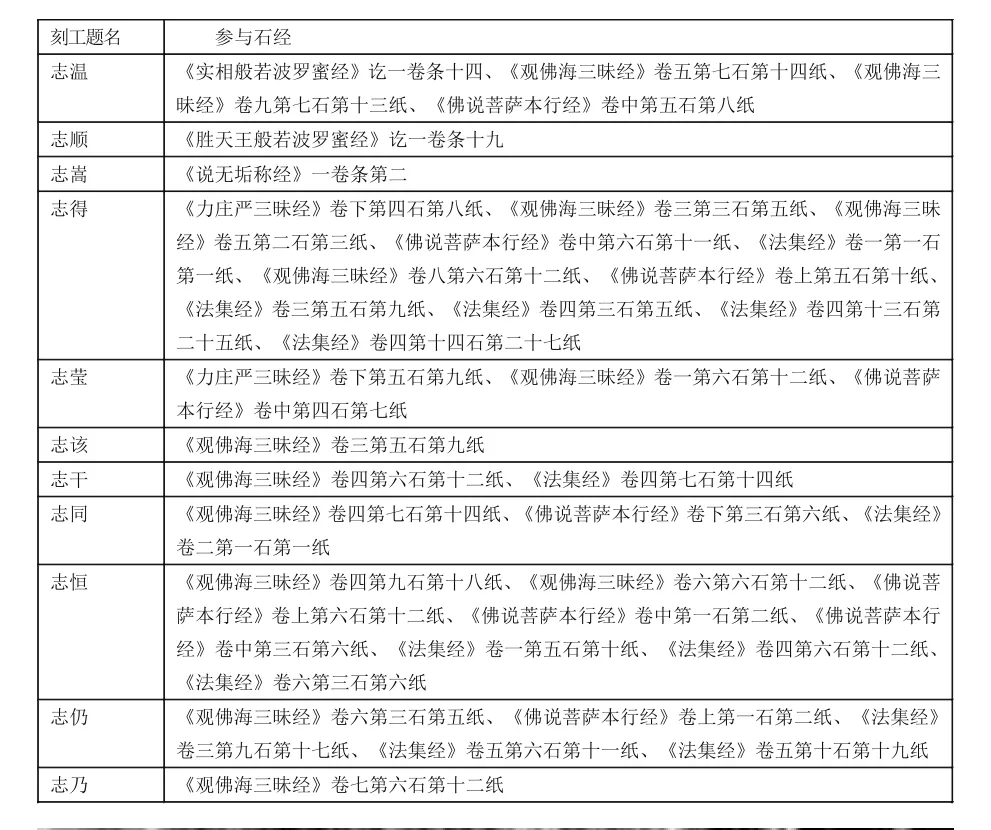

其二为简省姓氏。以吴氏家族刻工为例,《摩诃般若波罗蜜钞经》中吴世文、吴志宣便分别于卷一条一、卷二条二简省为世文、志宣。此外其他家族中也有出现了简省姓氏情况。通常情况下,这种简省方式也是较容易甄别的。但值得注意的是,房山石经中恰巧在同一时期出现了一批“志”字辈的僧侣刻工,如:沙门志沼、僧志同等,他们中有些法号和吴氏家族简省姓名后的志字辈刻工相同,极易在两个刻工群体之间造成混淆。辨别最有效的方式即通过题署的文字直接区别,如僧志温、僧志同、僧志仍等,在法号前加以“僧”字,从而直接将这些僧侣与吴氏家族成员相互区别。但绝大多数情况题署并无“僧”字冠之。尚无法完全定论为吴氏家族刻工如下:

?

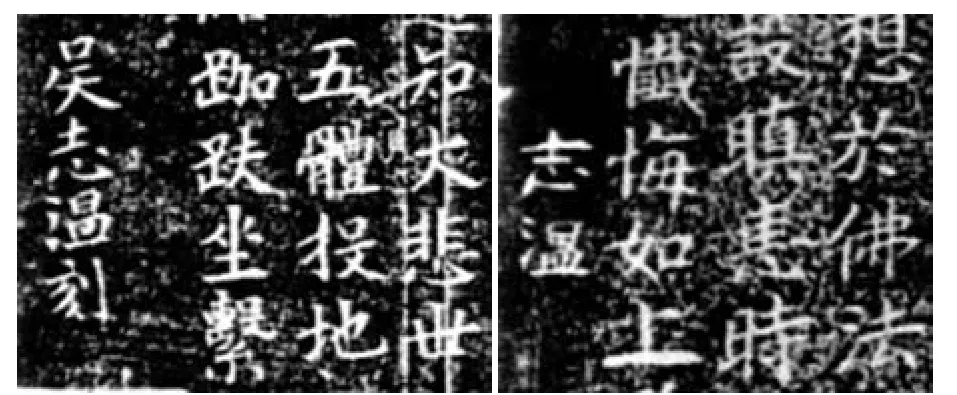

图1 房山石经《大方广佛华严经》吴志公(上)、志公(下)题署

图2 房山石经《观佛三昧海经》吴志温(左)志温(右)题署

将僧侣刻工及世俗刻工两个群体进行甄别。一方面,通过刻工的题署笔迹判断,房山石经经本为书经人所书,但刻工题署为石经刊刻完毕之后刻工直接刊刻在石碑的左侧留白处,与石经经文需要摹刻写经人书法不同,题署的文字应为刻工本人的字体,因而不同刻工的笔迹是有所不同的。另一方面,通过二者的刻经风格进行考察,虽然石经的书法风格主要受到书经人的风格影响,但是从纸本文献向碑石载体转化过程中,刻工刀法在处理波磔点划的熟练程度,能够在一定程度上体现出其个人刻经技艺。

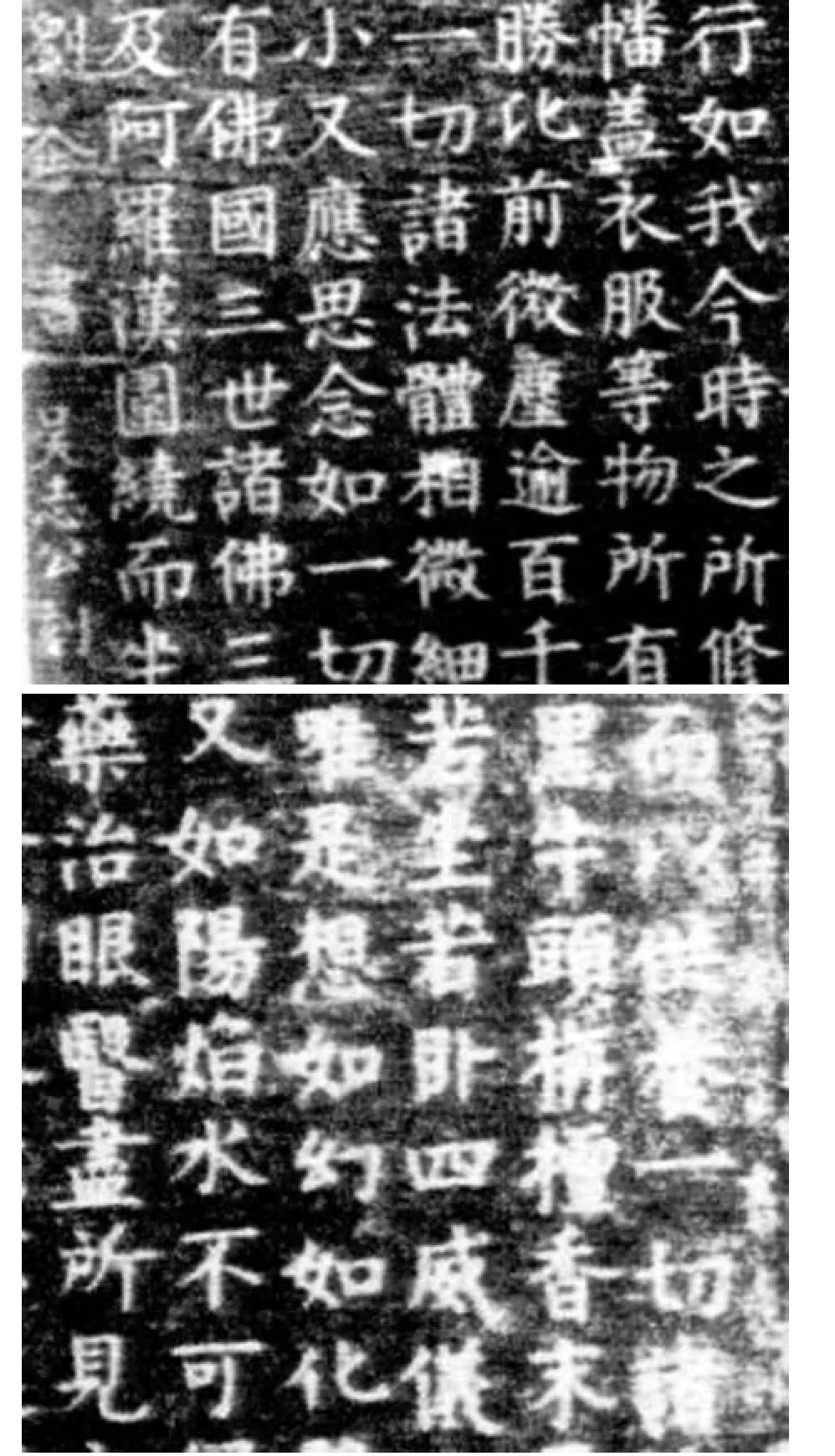

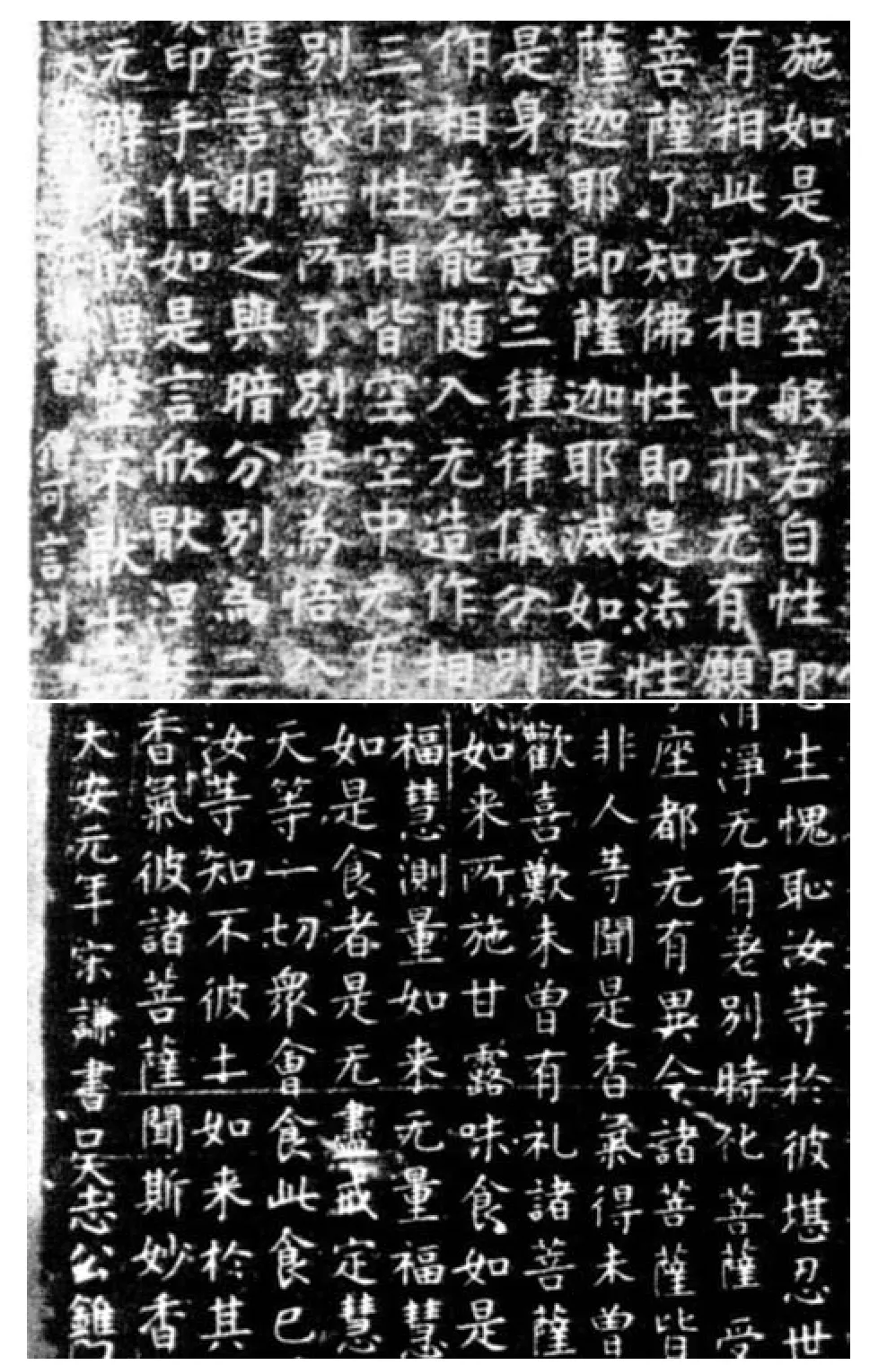

如辽刻房山石经《大方广佛华严经》(图1),一洞二三八碑碑面刊刻《修慈分》,碑侧题署为吴志公刻,同碑背侧刊《不思议佛境界分》则题署为志公[7]。二经刊于同一条碑石面背两端,书经者皆为刘企。观察碑刻,面背书法风格、刊刻技法统一,且二经题署为同一人笔迹。综合判断刻经者吴志公、志公应为同一人无疑。又如《观佛三昧海经》卷九第六石第十一纸与卷九第七石第十三纸(图2),刻工落款分别为吴志温、志温,二者题署的笔迹颇不相同,如图2[8],吴志温的姓名题署字体走势略微倾斜,笔划回转颇有力度,志温的题署则体态平正,再比较二者所刊经文书风,吴志温对书法细节的考究尤为细致,注重笔划粗细、波磔的细节,可以说十分专业,极大程度还原了写经人的书法风格,志温则略显粗糙、呆板,对书法的表现力较弱,并且有较为明显的瑕疵,如:“上”字,笔划粗细不均。这两通碑刻显然为不同刻工所为。由此基本可断定所谓“志温”为僧侣刻工。

结合上述的分析,通过搜辑房山石经经末题记载录的刻工姓名,清晰可考的至少有四个刻工家族。载录如下:

1、宫氏家族:宫恒、宫匠、宫士永、宫士全、宫世宁、宫世全、宫世纯、宫佛奴、宫金佛奴、宫太奴、宫宁歌等;

2、吴氏家族:吴志顺、吴志全、吴志宣、吴志温、吴志端、吴志公、吴志遵、吴志祥、吴志嵩、吴世文(吴文)、吴世汉、吴世宁(吴宁)、吴世和、吴世永(吴永)、吴世景(吴景)、吴世民、吴世英、吴世成、吴世准、吴世安、吴世保(吴保)、吴极、吴佶、吴景大、吴仗、吴兴哥、吴小哥、吴成兴、吴松、吴寿哥、吴九儿、吴曹八、吴福孙、吴卿儒、吴梓栳等;

3、邵氏家族:邵师宁(邵宁)、邵师近、邵师民、邵师儒、邵师言、邵师严、邵师仅、邵师教、邵师如(邵如)、邵文伯、邵文佶(邵佶)、邵用官、邵桔(疑为“邵佶”,形近误)、邵景、邵寿、邵三宝等;

4、韩氏家族:韩公才、韩公如等。①刻工姓名辑录于北京图书馆金石组,中国佛教图书文物馆石经组编:《房山石经题记汇编》,北京:书目文献出版社,1987年。参校陈燕珠:《新编补正房山石经题记汇编》,台北:觉苑文教基金会,1995年。整体排序按照题记汇编载录前后顺序。

二、辽代幽州刻工家族的刻石传统及特征

通过上文对房山石经中刻工家族信息的梳理,可见幽州地区石刻刻工家族颇具规模,这是在一定的历史及现实的共同催化下形成的。

一方面,幽州地区社会有着良好的石刻传统。

唐代以前幽州地区石刻刻工行业即有了一定程度的发展。幽州地区为我国青、白石的主要矿脉,汉代这一地区石刻刻工行业已经较为成熟。1959年,河北定县发掘的汉中山简王刘焉墓中所见4000余块石块,即有记载当时的石刻刻工的籍贯和姓名的墨书和铭刻,姓名前多冠以“望都石”“北平石”等字样[9],极可能是石工所隶属的官署石刻作坊。可见当时石刻刻工行业便较为发达,已经纳入了官署机构。由汉魏入六朝,刻石之风愈加兴盛,《畿辅通志》中记载的河北各县的石刻,囊括了当时的通州、正定、磁州、元氏等等。鲁迅先生据此辑录现存者编成《直隶现存汉魏六朝石刻录》,共计三万余字,河北地区石刻的蕃盛可见一斑。

此外,幽州地区浓厚的佛教信仰也带动了石刻活动的发达。尤其是佛教末法思想的传播对石刻有所激发。隋朝之前,佛教于北魏、北周历经两次法难,寺庙被捣毁,僧人受到戕害,佛籍亦遭焚毁。佛教徒因之开始关注“末法思想”。并逐步出现了存护佛教经典的意识。房山石经肇事者静琬于雷音洞刊刻的石经,与河北曲阳八会寺刻经、山东长清灵岩寺遗址石刻等或多或少皆有相同之处,说明房山石经刊刻之前,人们就已经意识到碑石作为佛经载体的重要性,并普遍认同了石刻佛经所造功德的巨大,“画水不若文石,印腊不若字金,其功不朽,其义甚深。……石经功德,契如来付嘱之心。”[10]可见,文字镂刻于金石方为不朽,并且是在诸多载体上刊写佛经中功德之最大者。在此背景下幽州地区刊碑风气兴盛,石刻刻工也在此环境下获得了较多的资源,成为了幽州地区较为稳定的职业,随之阖族从事此行业的家族也渐次增多。而且刻工家族相较独立刻工,规模更大,能够承担卷帙较多的经文,同时协作性更好、效率更高。房山石经中数量众多的以积累功德、祛灾续命为目的经文便是由刻工家族刊刻的。

另一方面,辽代幽州地区的刻工家族的形成有所渊源。

幽州地区的刻工家族在辽代以前已有出现。唐刻房山石经中便有相关记录,如:《佛说随求陀罗尼神咒经》题署为“王贞素镌”,《大佛灌顶经》《佛说父母恩重经》《佛说百佛名经》等皆为王公正镌刻。由此推论二者为幽州地区较为闻名的刻工,而此王氏便极有可能为当地的刻工家族。同样为《佛说百佛名经》碑阳又有题记曰:“杨季穆、杨中亮、杨惟恭、杨君亮、杨叔宽、杨公亮、杨加和、热怀、王公正镌字”,此处的“杨季穆、杨中亮、杨惟恭、杨君亮、杨叔宽、杨公亮、杨加和”应该为同一家族成员。杨君亮在房山石经中多有题名,并有“中军兵马使下突将勾当中军突将石作”的衔位,在幽州地区颇有地位,深得当时的节度使张允伸信任,自咸通二年起在张允伸门下刊刻了数量众多的石经。而咸通四年所刻《佛说作佛形象经》为“杨君亮、杨秀安镌字”,推测此杨秀安亦为杨君亮家族成员。因而唐代的幽州地区极有可能存在着王氏、杨氏两大刻工家族。这说明幽州地区刻工家族的传统较早便已形成,这为辽代地区刻工家族的进一步发展奠定了基础。

辽代幽州地区刻工家族也多非土著,乃自文化较为发达地区迁徙而来。随之带来了先进的文化和刊刻技艺。以宫氏家族为例。今房山区坨里镇谷积山院存有辽道宗大康七年(1081年)四月所建《辽析津府良乡县张君于谷积山院读藏经之记碑》,该碑题记便有:“行中书舍人前知营州陈觉篆题,将仕郎守均州参军张惟白书丹并篆额,河南郡宫士金刻石”[11],该碑碑阴刊刻《师德华严七处九会千人邑会之碑》,虽然题记信息漫漶,但根据字体判断,其刻工也应为宫士金。房山石经中也多有“士”字辈成员,如宫士永、宫士全等,该碑石也在房山地区发现,年代亦与宫氏家族承担房山石经刊刻任务时间相合,因而此处出现的刻石人宫士金,显然为宫氏刻经家族一员。“河南郡宫士金”也代表其祖籍为河南,足可见其渊源之远,这种在传承中承载的刊刻技艺绝非其他独立刻工能够比拟。

辽代幽州地区石刻刻工家族通过如上层积累叠的积淀,形成了能够鲜明的特征。这主要体现在如下几个方面:

首先,家族的血缘关系上,辽代幽州地区石刻刻工家族秉承了中原血统,并在此基础上呈现了一定的“胡汉交融”特质。一方面,家族成员有了一定程度的契丹化现象,幽州地区长期以来处于我国边壤地区,辽代虽成为“南京”,但依旧为少数民族大量聚居的区域。幽州地区刻工家族多数为其他地区移民,但在幽州地区与他族的长期混居,居民呈现了一定程度上的契丹化的现象。根据石经的刻工题署,可以得见房山石经刻工家族的命名一定程度上受到辽金时期的命名习惯的影响。如宫太奴、吴寿哥、吴九儿、宁哥等名字便具有鲜明的少数民族特征。另一方面,辽代幽州石刻刻工家族还保留着汉族特有的文化传统。整体上还传承着汉文化传统,家族世代之间还保留着字辈划分。如宫氏家族多人为“世”“士”字辈,吴氏家族则有“志”“世”字辈,邵氏家族的“师”“文”字辈等。辽代幽州刻工家族具备着少数民族的特性,同时又保留着汉族的文化特征,正因如此,这些刻工家族才能很好地适应幽州地区的社会生活环境,同时承续了汉地带来的高超石刻工艺。

其次,在技艺的传承与应用上,具有一定程度的世袭特征。石刻作为一门传统专业技艺,手艺世代相传且往往在家族内部传播,因而作为职业,辽代幽州刻工家族注重文化的培养和家族成员的配合,通过对房山石经刻工家族与独立刻工的刻经进行对比,家族刻工刊刻质量整体比较高,对底本原貌的表现力更强。家族中多见写刻俱佳者。如宫士纯在房山石经中除了刻碑也参与了相关佛经的缮写,刊刻于辽天祚帝天庆四年(1114年)的《史洵直墓志》题刻有“河南宫士永刻书”[12],可见刻工宫士永也写刻兼修。这由于家族刻工彼此之间更为熟悉,协作也更为默契。房山石经家族刻工从小即注重习刻经版,房山石经碑板碑面多处发现有“田”“正”等字,学者研究得出,这是刻工习刻留下的痕迹[5]。出于同一家族的刻工,他们刊刻的字体,由于家族的培养而在技法相近,不同人之间刊刻的佛经相似度也极高,这使得同一部佛经的刊刻也更为协调,无论是刊刻的默契程度还是石经的整体风格都较为突出。由于是一个群体,也更方便雇佣。因而他们得到了石经主持者的信任,成为了石经刊刻的主体力量。

再次,在社会生活层面,相对前代石经刻工家族而言,辽代幽州石刻刻工呈现了较为明显的宗教性特征。辽金时期幽州地区佛教信仰兴盛,这一定程度上影响了刻工家族的宗教信仰。这些家族长期处于浓厚佛教文化之中,又从事大量佛经刊刻工作,难免受到佛教文化的熏染,这便导致辽金时期的刻工很多都具有佛教信仰。如宫氏家族中“宫佛奴”“宫金佛奴”等姓名便运用了佛教词汇,体现了世俗家庭对佛教的尊崇。刻工家族的佛教信仰不单单体现在姓名上,他们也承担刊刻的大量的佛教石刻,除了房山石经,也包括大量分散在幽州各地的碑铭、塔铭。

以吴氏家族为例,吴志宣于乾统二年(1102年),参与刊刻了《佛顶尊胜陀罗尼经幢记》[13],此外,刊于大康六年(1080年)的《井亭院圆寂道藏掩感应舍利塔记》,碑末亦题有“剋字匠人吴世民维。大康六年岁次庚申四月午朔二十八日庚时藏掩感应舍利”[14]字样,吴志宣、吴世民皆见于房山石经刻工题署,都是吴氏刻工家族成员。又如大安五年(1089年)刊刻的《六聘山天开寺忏悔上人坟塔记》刊刻者为邵氏家族刻工邵师儒[14]。他们的姓名与碑塔的捐刻者并列,说明其题署也有一定积累功德、祛灾禳邪的诉求。通过查考辽代碑刻文献,类似的明确题署辽代幽州家族刻工的碑石,大部分皆为佛教相关石刻。他们的参与固然是维持生计需要,但也不排除他们的行为受到一定程度宗教信仰的驱使和引导,亦将刊镌佛教石刻作为积累功德的手段。

三、房山石经刻工家族的价值

其一,提高了石经刊刻的效率,保存了丰富的佛教典籍。

房山石经刻工家族所刊经本数量众多,甚至刊刻了数量众多的大部头佛经。卷帙较多的佛经,单一刻工很难完成此类任务,需要众人合作方能完成。而刻工家族由于彼此间协作性较好,效率和质量都优于后组合的刻工团队,更能有效地保证佛经刊镌的效率和完整性。辽刻房山石经的刻经者除部分为僧侣刻工,其余大部分则为家族刻工,可见辽代石经主持者偏好雇用家族刻工进行刊刻。

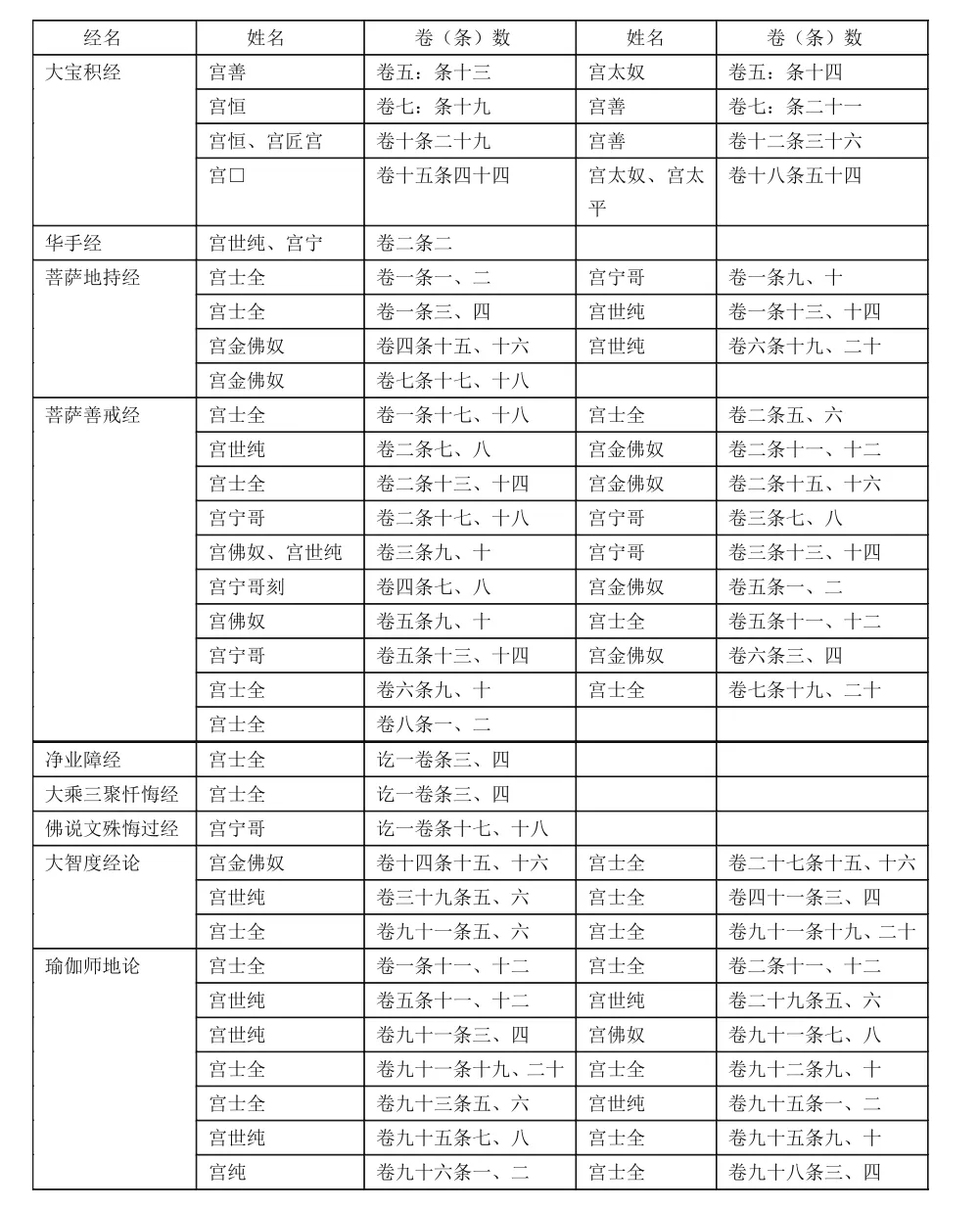

以宫氏家族刻经为例,所刊佛经及参与成员如下:

?

可见宫氏家族刻工刊刻的卷帙来看,每个人并非缘帙依次刊刻,而是先将佛经底本进行分配以及版式布局,继而多个成员相互配合并行刊刻。这样充分发挥了刻经家族的群体优势,能够在最短的时间内完成经本的刊镌任务。

再如房山石经所藏《大宝积经》,该经全帙一百二十卷,始镌于重熙十一年(1042年),讫于清宁二年(1056年),前后历经十四年之久。该经刊刻过程中吴氏、宫氏、邵氏等家族皆参与其中,且为主要刊刻力量。以重熙十一年所刊碑石为例[6],吴姓刻工的题署有:吴永、吴极,宫姓刻工有:宫太奴、宫善、宫恒、宫匠,此外还有邵姓刻工邵召出现。还有一些仅刊刻“吴”与“宫”,并未镌刻完整姓名者。家族刻工占外仅有少量僧侣刻工及独立刻工出现,可见刻工家族在辽代房山石经刊刻过程中的重要性。

虽然佛经的刊刻目录及底本并非刻工选定。正是由于刻工家族的刊刻效率与质量,才使得房山石经在辽代镌下了大量的经本,并承续隋唐时期的刻经事业,成为了房山石经刊刻的第二个高潮。石经刻工是将石经主持者的刊经理念付诸实际的关键环节,而辽代石经刊刻家族则为该时段刻工群体的重要组成部分。

图3 房山石经《说无垢称经》卷四僧可言刻经(上)、吴志公刻经(下)局部[16]

其二,为我国北方地区的书学研究提供了丰富的资料。

石刻是将写经底本转换到石碑上的技艺,石刻刻工仍在碑帖刊刻过程中担当着非常重要的角色,最早的金石文献、简牍文献中,文字的书写工具都是刻刀,可以说,碑帖也是我国古代保存文献的重要载体,刻工对于文字乃至书法的传承之功不亚于书于纸帛的书法家,甚至能够“振救书家之败笔”[15]。但是,由于刻工的技术及经验的限制,写本极难实现完全意义上的无差别转换,不同刻工风格不同,在碑石上的具体表现也有所不同,书学中“写体”“刻体”之别的问题也逐渐为人们所关注。如图3分别为为辽刻房山石经《说无垢称经》卷四第五条及第六条,前者为僧侣刻工可言所镌,后者为吴氏家族刻工吴志公刊刻。该卷的底本尽由宋谦抄写,但由于刊镌者的不同,在碑石上产生了明显的差异。僧可言刊刻的经碑,字体较为肥厚,笔画无明显粗细浓重的变化,略显呆板,相较之下,吴志公所刊者波磔有力,有着一定的写经风貌,对底本的书法特征还原度更高。此种案例在房山石经中并不罕见,而且在大多数情况下,家族刻工的技艺都明显高于其他刻工。

可见,家族刻工在刻工群体中更为突出,他们由于从幼年即在时刻环境中熏染,较早地接受石刻技艺的训练,对书法的体悟更深,从技巧的熟练程度到刊刻经验的累积都优于多数独立刻工。他们他们的技艺直接影响了书法在碑石上的表现。同时,同一家族刻工的技法相对较为统一,刻工最主要的任务就是尽可能地还原底本,家族刻工协作性更佳,在由纸本到碑石的载体转化过程中更加游刃有余,其刊刻不但最大程度还原了书家墨迹,还在一定程度上对撰写过程中的笔划进行了修正。可以称得上是书法作品的二次创作。

其三,石经所见辽代幽州地区刻工家族的相关题记信息,保留了辽代历史和宗教的相关史料。

历代史料对于刻工的记述较少,对辽代刻工的信息载录更是寥寥。叶昌炽在《语石》中对北宋的石刻工艺颇多褒扬,如,称颂宋地的石刻家族安氏“北宋一朝碑版,安氏刻者为多,其最先者,为安宏、安仁祚,自建隆讫徽钦之际,盖百余年,而其泽未艾也当时安姓一族,刻碑名工辈出,为一时之盛。”并称辽代的碑刻可称道者不多[17]。甚至其他有关刻工的文献也对幽州地区刻工涉及较少。通过对唐、辽二代幽州地区刻工家族进行梳理,并对他们的刊刻技艺进行探讨,证明了我国北方地区亦存在着技艺精湛、传承有序的刻工家族,他们保留着刻石的传统技艺,并留下了较为丰富的文献资料。这在某种程度上打破了叶昌炽等人对辽金时期石刻工艺的成见,也为研究幽州地区的石刻提供了资料。

此外,辽代幽州地区刻工家族刊镌了大量的密宗经本,这对于了解辽代幽州地区佛教有所帮助,辽金时期除密宗外,其他教派也各擅胜场,房山石经中保存的两部通理著述《立志铭心戒》《究竟一乘圆通心要》便有家族刻工参与刊刻,此外,这一时期刊刻的大量中观、唯识的论著,证明了辽金二代幽州地区各个佛教宗派发展是较为全面的。

综上,本文通过梳理辽刻房山石经的相关资料,搜辑出参与房山石刻的几个刻工家族,对其特征作初步的厘清。刻工家族的成员间通过相互配合,承担刊刻任务以谋求生计的同时,传承石刻技艺,保存佛教典籍,传达了宗教信仰。展现出了辽代幽州地区繁荣的文化面貌,为房山石经刊贮相关问题的探讨及辽代社会历史的研究提供了新的视角。可以说,家族的凝聚力是其他社会组织无法取代的,幽州地区石刻刻工家族是我国古代血缘与技艺相互结合的代表性现象,他们在石刻职业家族化的过程中获得了技艺的进一步承续与发展,展现了我国手工业者对于匠人精神的探求,以及古代社会家族对文化传承的重视。