七彩神仙鱼卵母细胞的组织和超微结构观察

2023-01-05英娜王元唐成婷宋学峰秦搏吴艳庆杨立国朱建辉房文红

英娜,王元,唐成婷,宋学峰,秦搏,吴艳庆,杨立国,朱建辉,房文红

(1.中国水产科学研究院东海水产研究所,上海 200090;2.平邑县农业农村局,山东 临沂 273300;3.上海彰显渔业专业合作社,上海 201700)

关键字:七彩神仙鱼;卵母细胞;组织观察;超微结构观察;卵膜

七彩神仙鱼(Symphysodon aequifasciatus),隶属于鲈形目(Perciformes)、慈鲷科(Cichlidae)、盘丽鱼属(Symphysodon),原产于南美洲的亚马逊河流域。它色彩鲜艳、体态优美而倍受观赏鱼爱好者的青睐,素有“观赏鱼之王”的美称。目前七彩神仙鱼在国内虽已经开展工厂化养殖,研究主要针对生长[1]、胚胎发育[2]、疾病防控[3,4]和养殖水质变化[5]等,关于其性腺发育的研究鲜有报道。

卵巢、卵子的发育是动物繁殖的基础,系统研究卵巢、卵子的发育结构特征,对于判别卵子的发育状态,提高七彩神仙鱼的人工增养殖技术水平具有重要意义。本研究采用组织切片及透射电镜技术,观察养殖七彩神仙鱼卵巢的发育,概括描述卵母细胞发育的大致过程及各时期的形态特点,旨在完善和丰富七彩神仙鱼的研究内容,并为其人工繁殖技术提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料

实验用30 尾1~2 龄雌七彩神仙鱼,体长12.3~16.2 cm,体高15.1~17.3 cm,取自上海市青浦区一家养殖场内(121.1°E,31.2°N),养殖水温28~30℃。

1.2 方法

取出七彩神仙鱼雌鱼卵巢组织,参照常晓晴等[6]的方法固定,用石蜡包埋切片,Masson 染色,再用Olympus BX51 多功能显微镜观察,Image-Pro Plus 5.1 软件拍照,进行图像采集,显微测量卵母细胞及其核的大小。核质比的计算公式如下:PN=Vn/(Vc-Vn),其中Vn 为核的体积,Vc 为细胞的体积,体积V=4/3πr3。

1.3 电镜样品制作与观察

为观察七彩神仙鱼卵母细胞的超微结构,参照林国辉等[7]的方法进行戊二醛固定,冲洗、脱水、包埋、定位、切片、染色等,最后将切片置于FEI-Tecnai12 型透射电镜下观察并拍照。

2 结果与分析

2.1 卵母细胞的发育过程

根据卵母细胞生长特点、核仁数目、滤泡细胞、液泡形成、卵黄物质的积累等将卵母细胞的发育分为六个时相:第Ⅰ时相的卵原细胞时期;第Ⅱ时相的滤泡细胞生成期;第Ⅲ时相的放射带形成期;第Ⅳ时相的卵黄颗粒形成期;第Ⅴ时相的液泡大量生成期;第Ⅵ时相的成熟卵泡时期。卵母细胞卵径、核径、核质比等信息参见表1。

表1 七彩神仙鱼各时相卵母细胞的卵径、核径、核质比及核仁数量Tab.1 Egg diameter,nuclear diameter,nucleocytoplasm ratio and nucleolus number of oocytes in brow discus Symphysodon aequifasciatus at various phases

第Ⅰ时相:卵原细胞由卵巢生殖上皮细胞分裂而来,形态不一,多呈梨形或椭圆形,直径29.8~77.9 μm,细胞核为圆形,染色质为丝网状,细胞质中颗粒分布均匀,染为深红色,呈强嗜酸性(图1-a);第Ⅱ时相:卵母细胞生长速度加快,直径可达125.4 μm,细胞质随细胞体积增大,染色变浅,但整体染色均匀。细胞核呈圆形,核仁由第Ⅰ时相的均匀分散于核内,转为沿核膜内表面附着,同一卵巢切面内的核仁数6~11 个。卵母细胞外表面出现单层滤泡细胞,紧贴卵母细胞表面(图1-b~c)。第Ⅲ时相为大生长时期的卵母细胞,体积继续增加,直径145.6~282.5 μm。核膜出现波纹状内折,滤泡细胞与卵膜之间逐渐形成放射带(图1-d)。第Ⅳ时相:卵母细胞体积由于胞内物质的快速合成而继续增长,细胞质中沿质膜出现染色较深的卵黄颗粒,并由质膜向核膜方向增多,卵母细胞外侧滤泡细胞数量继续增多,核膜逐渐溶解,胞质内出现零散液泡。第Ⅴ时相的卵母细胞生长速度减缓。核膜溶解,核仁完全消失,卵黄颗粒几乎充满整个卵母细胞,液泡数量迅速增多,沿卵膜分布;卵母细胞外侧滤泡细胞增至2~3 层,卵母细胞与滤泡细胞之间的放射带明显增厚(图1-f)。第Ⅵ时相卵母细胞发育为成熟卵泡,细胞体积增加至最大值,直径最高可达354.1 μm(图1-g~h),卵泡细胞内外物质积累丰富,为随时排卵做准备。液泡数量继续增多,胞内卵黄颗粒大量增加而被挤至胞膜内缘,形成皮质液泡层,此液泡层不断扩展。排卵后的卵母细胞,由于卵黄颗粒被吸收而形成许多空泡(图1-g~h),直至卵母细胞内的卵黄颗粒被完全吸收(图1-i)。

图1 卵母细胞发育的组织学观察Fig.1 Histological observation of oocyte development phases

2.2 放射带的形成与卵膜的变化

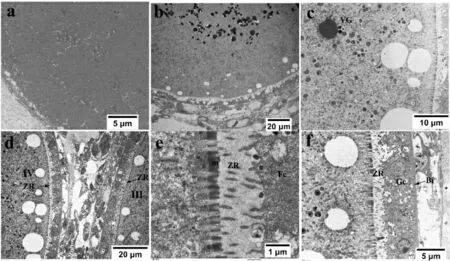

由组织切片可观察到,放射带形成于滤泡细胞层之后。电镜切片观察发现(图2),第Ⅲ时相之前的卵母细胞没有放射带(图2-a),此时期的细胞质电子密度较大,染色较深,卵膜结构简单。在第Ⅲ时相之后,随着卵母细胞外滤泡细胞数量的增多,互相之间的物质交换频繁,逐渐出现了放射带结构(图2-b),卵母细胞内开始出现卵黄颗粒积累,胞膜处由于物质交换形成液泡(图2-c)。随着卵母细胞的发育,放射带的厚度逐渐增加(图2-d),第Ⅲ时相的放射带刚刚形成(←),厚度约1.2~1.9 μm,而第Ⅳ时相的放射带(→)厚度为2.1~3.5 μm,此时放射带由滤泡细胞突起的分泌物质及卵母细胞膜上管道运输的物质形成,大量的物质运输为卵母细胞内卵黄物质的形成做准备。第Ⅳ时相以后的卵母细胞,滤泡细胞含有分泌颗粒而被称为颗粒细胞(Gc)(图2-f),自内向外依次为放射带、颗粒细胞和基层(Bi)。

图2 卵膜放射带结构的超微结构观察Fig.2 Ultrastructural observation of oocyte envelop and zone radiate

3 讨论

3.1 产卵类型

根据卵巢内卵母细胞的发育,可将鱼类分为同步产卵型或非同步分批产卵型[8]。非同步型产卵鱼类的卵巢内可同时存在Ⅰ-Ⅳ期不同发育阶段的卵母细胞。人工养殖的雌七彩神仙鱼一般9 个月以上才可达性成熟。养殖条件适宜时每尾鱼每个月可产卵1~2 次,每次产卵数约150~300 粒,可连续产两年。组织切片观察可见,本研究中的七彩神仙鱼的卵巢内同时具有多个不同发育时期的卵母细胞:同一时期的卵巢内,既有已经产卵的空卵泡,卵黄物质积累时期的Ⅳ、Ⅴ时相的卵母细胞,也有放射带形成期的Ⅱ、Ⅲ时相卵母细胞。不均等发育的卵母细胞形成非同步型连续型产卵,这与瓯江光唇鱼(Acrossocheilus fasciatus)[9]相似。

3.2 卵母细胞的发育

根据七彩神仙鱼卵母细胞的发育特点,可将其分为六个时相,经历了小生长期、大生长期与成熟期,这与大多数鲈形目的鱼类相似。第Ⅰ和Ⅱ时相的卵母细胞,细胞开始生长,体积逐渐增大,但是,此时的细胞生长不是最快,从卵径的数值可以看出,处于小生长时期。与银鲳(Pampus argenteus)、花(Hemibarbus maculatus Bleeker)相似[10]。七彩神仙鱼的滤泡细胞也是第Ⅱ时相开始形成。从第Ⅲ时相开始,细胞进入大生长时期,细胞体积快速增长,核质比明显降低,在第Ⅲ时相开始出现卵黄颗粒、液泡。

卵黄物质是受精卵早期发育的主要营养物质。它由肝脏产生的卵黄蛋白原经血液运输至卵母细胞转化而来[8]。卵黄物质最先出现于质膜附近,然后慢慢积累至细胞质整个区域。在大生长时期,卵黄物质的迅速积累也是细胞体积生长的主要原因。

液泡并不是空泡(又称卵黄泡),是电子致密度较低的絮状物[7]。大多数关于卵母细胞发育的研究中,描述液泡的很少,仅练青平等[9]关于瓯江光唇鱼的研究中描述较为详细:第Ⅱ时相早期的液泡仅一层,大小不一,逐渐增加至多层,并由胞质边缘向中央扩展,直至第Ⅱ时相晚期,液泡几乎充满细胞质。这一点与七彩神仙鱼非常相似。最开始大小不一的液泡,随着胞内卵黄物质的积累,被挤至胞质边缘,逐渐积累至多层,最后将胞质与胞膜隔开。所不同的是,本研究中的液泡最早见于第Ⅲ时相早期。第Ⅴ、Ⅵ时相是卵母细胞成熟期,此时的细胞体积生长有所缓慢,但是,胞内外物质变化依然明显,卵黄物质充满整个胞质为随时排卵准备。而在排卵之后,胞内的卵黄物质逐渐被卵子吸收,慢慢变成“空泡”。

3.3 卵膜的结构与发育

卵膜是指卵膜细胞发育过程中附着于细胞表面的非原生质膜结构。不同硬骨鱼类的卵膜成分命名不一:例如施氏鲟(Acipenser schrenckii)[11]的卵膜(由外向内)称为:胶膜层、卵黄外膜及卵黄内膜,而膜与膜之间相互作用形成的纵向管道和微管被称为放射带。鳜的卵膜[7]由鞘膜层、放射带及卵黄膜层组成。鲇(Silurusasotus linnaeus)卵膜成分则是透明带及卵母细胞形成的内、外放射带。虽然命名不同,但是组成结构十分相似,主要是卵母细胞自身分泌及与滤泡细胞相互作用形成的区域结构,主要的功能就是为卵母细胞内卵黄物质的积累提供物质交换。

七彩神仙鱼的早期卵母细胞表面结构相对简单,在第Ⅱ时相细胞表面出现零散滤泡细胞,但是,此时胞膜与滤泡细胞层结合紧密。在第Ⅲ时相,卵母细胞表面单层铺满滤泡细胞,局部出现双层。透射电镜下可观察到,质膜与滤泡细胞之间出现由膜纵向管道与膜突起形成微管结构组成的放射区域,这一点在花[12]、鳜(Siniperca chuatsi)[7]、鲇[13]的研究中也有相同的描述。随着胞内卵黄物质合成(第Ⅳ时相以后)的需要,滤泡细胞增加至两层,分别为内层的含分泌颗粒的颗粒细胞及长而扁平的外层滤泡细胞,两者之间由胶原纤维组成的基层(Bi),放射带厚度也在此时迅速增长。直至第Ⅵ时相,卵细胞内卵黄物质合成结束后,细胞成熟,从滤泡膜脱离,放射带结构消失。放射带的这一变化与斑马鱼(Danio rerio)[14]、施氏鲟(A.schrenckii)[11]、哲罗鱼(Hucho taimen)[15]、黑鱾(Girella leonina)[16]和锦江翘嘴鲌(Culter alburnus)[17]等鱼相似。