教师融合教育效能感研究的系统性评价

——近十年文献的元分析

2023-01-04唐佳益

唐佳益,王 雁

(北京师范大学特殊教育学院,北京 100875)

一、问题提出

自《萨拉曼卡宣言》之后,融合教育成为世界各地教育政策的优先事项,全球范围内越来越多的特殊儿童出现在普通教育课堂。教师作为课堂教学的主要利益相关者,是实施融合教育的关键所在。[1]教师融合教育效能感,指教师在融合课堂中能够通过一系列教学策略有效满足所有学生多样化学习需求的内在信念,影响教师特定行为的发起、维持、执行过程及坚持程度,[2]影响教师自身的教学决策、融合教育行为,及帮助所有学生取得成功的思想、行动和毅力,与学生学业成果正相关。[3]效能感水平较高的教师更支持特殊学生的融合教育。他们足智多谋,乐于采用差异化教学策略来支持所有学生,倾向于寻求不同手段来满足每个学生的需求。[4]总之,教师融合教育效能感是影响教师融合教学实践及学生学业成就的主要因素,对成功实施融合教育至关重要。近年来,国内外教师融合教育效能感的研究成果也越来越多,迅速成为融合教育领域的研究热点。[5]诸多研究探讨教师融合教育效能感与其他变量之间的关系。但由于地域、样本、研究工具等差异尚未得到一致结论,甚至出现不同研究结果之间相互矛盾或大相径庭的情况。比如,一些研究发现女教师融合教育效能感高于男教师,[6]但另一些研究认为性别对教师融合教育效能感的影响不显著或部分显著;[7]部分研究发现认识或接触过特殊学生的职前教师效能感更高,[8]教师教育及培训与融合教育效能感存在正相关关系。[9]但也有研究发现教师的培训水平、接触经验和融合教育效能之间关联不强。[2]

我国特殊教育事业进入“增量与提质”并重的新时期,全面推进融合教育、建设高质量教育体系成为当下特殊教育发展的主旋律。[10]从教师融合教育效能感视角入手发掘我国融合教育质量提升的有效路径,有助于推进特殊教育高质量发展,具有一定的前瞻性、适宜性和必要性。由于单一研究及传统叙述性综述无法确定变量之间的真实关系,所以教师融合教育效能感与相关变量之间的关系尚不明晰。这给当下融合教育循证实践及循证教育决策带来了诸多挑战。元分析(Meta Analysis)作为系统性评价的常用量化统计方法,能客观、科学、审慎地确定变量间真实关系。该方法通过增大样本量提高了研究结果的统计效力和可信度,被认为是最高级别的证据。[11]3本研究欲通过元分析深度剖析教师融合教育效能感与其他变量之间的关系并探究异质性来源,以期支持基于证据的融合教育决策及实践,为研究者、决策者、实践者理性判断及循证实践提供科学证据,进一步为融合教育质量的提升找到突破口。

二、研究方法

(一)文献检索

为全面收集教师融合教育效能感相关研究,本研究在国内外期刊数据库进行综合搜索和筛选。首先,在中国知网、维普、万方等国内数据库检索“融合教育效能感”“融合教育自我效能”“融合教学效能”“融合教育合作效能”“融合教育行为管理效能”相关文献。接着,从Web of Science、Proquest、EBSCO三大数据库以“Teacher Efficacy for Inclusive Practice”“Teachers’ Self-Efficacy for Inclusion”“Educator Efficacy in Inclusive Education”等为关键词进行模糊检索。最后,以“滚雪球”方式对教师融合教育效能感综述的参考文献进行手动筛查。多种渠道共获得文献1628篇,其中,中文文献40篇,英文文献1588篇。英文文献中,从 EBSCO获得196篇,从Proquest获得956篇,从Web of Science获得418篇,从其他渠道获得18篇。

(二)纳入及排除标准

所获得的文献,只有符合一定资格标准才会被纳入元分析。纳入标准如下:(1)研究工具必须使用Umesh Sharma等编制的教师融合教育效能量表(Teacher Self-efficacy for Inclusive Practices Scale,TEIP)。TEIP量表由融合教学效能(Efficacy with inclusive instructions,EII)、合作效能(Efficacy with collaboration,EC)、行为管理效能(Efficacy with managing behaviours,EMB)构成,[12]是各国测量教师融合教育效能感广泛使用的工具。(2)研究类型必须是使用(或含有)问卷调查法的实证研究。(3)必须报告了样本量(n)。(4)能从研究中直接提取或通过转换获取相关系数(r)。即研究中报告了教师融合教育效能与其他变量之间的皮尔逊相关系数,或报告了其他可进行数据转换的指标,如F值、t值、一元回归的β值等统计量。(5)研究语言为中文或英文。

排除标准包括:(1)使用TEIP量表以外的研究工具。(2)研究类型为综述、实验研究、质性研究或理论研究。(3)未报告相关统计量(样本量、r值、F值、t值、p值等)及效应量,无法计算教师融合教育效能总分与其他变量之间相关系数的效应值大小。(4)无法获取原文。(5)使用中文和英文以外的语言。(6)相同样本在不同文献重复使用,仅保留1篇。经过系统筛选和排除后,元分析的最终样本包括39项已发表研究。研究的检索和筛选过程如图1所示。

图1 研究的检索和筛选过程

(三)文献编码

以独立样本为单位进行编码,若同一研究提供多个独立样本数据,则多次编码。一名作者负责编码,另一名研究者阅读该研究并评估编码准确性。当出现分歧,两位编码员共同协商,努力达成一致意见。为进一步保证编码的可靠性,研究者还在不同时段对每个研究进行重复的盲编码,通过对比每次结果查找错误编码。若研究仅报告研究变量与教师融合教育效能感各维度的相关系数值,则采用算术平均的方式计算整体相关系数值。

三、研究结果

(一)样本特征

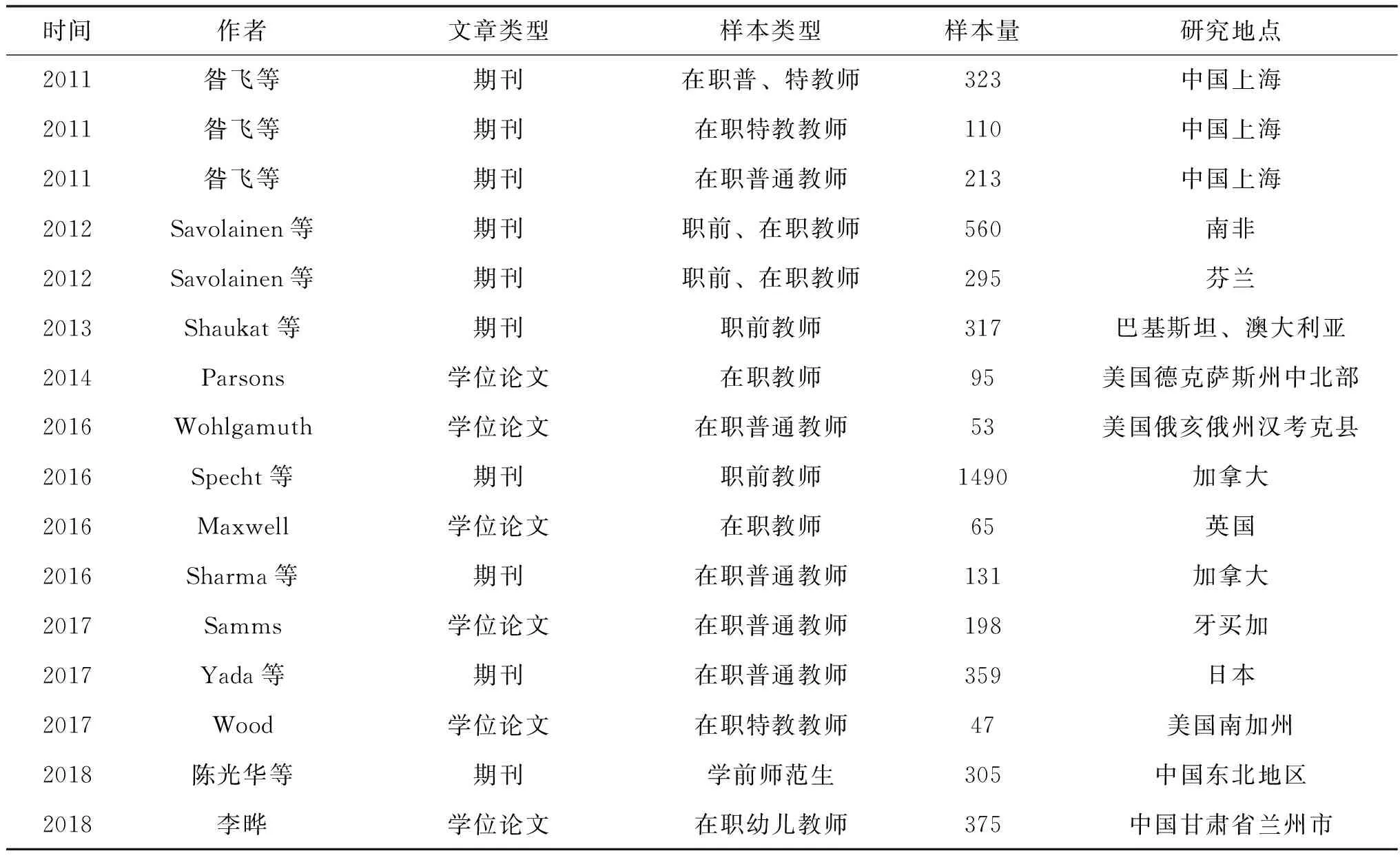

筛选及编码后,本研究共纳入39篇文献作为元分析样本。其中,昝飞等(2011)、Hannu Savolainen等(2012)两篇文献存在多个独立样本数据,分别编码并提取数据,实得42个独立数据(如表1所示)。从发表时间来看,所有文献发表于近10年(2011-2021);从文献类型来看,期刊论文27篇(64.3%),学位论文15篇(35.7%);从样本量来看,共获得14427个样本,22篇文献的样本量低于300人(52.4%),20篇文献的样本量在300人以上(47.6%);从样本类型来看,11篇关注职前教师融合教育效能(26.2%),29篇关注在职教师融合教育效能(69.0%),2篇为混合样本(4.8%);从研究地点来看,16篇文献的样本取自亚洲(38.1%),14篇文献样本来自北美洲(比33.3%),7篇文献样本来自欧洲(16.7%),另外5篇文献样本取自其他地区(11.9%)。

表1 纳入文献基本特征

续表

(二)异质性检验与发表偏倚

纳入同一元分析的研究间可能存在差异性,不同研究间的变异称为异质性(Heterogeneity),由研究对象、研究设计、干预措施、测量上的差异造成。[11]120元分析中常用Q检验和I2指数进行异质性评估,具有统计学意义的Q值表明异质性显著,Q值越大,对应p值越小,异质性越大,一般使用0.10作为显著性的临界值;I2反映异质性部分在效应量总变异中所占比重,取值在0-100%之间,值越大,则异质性越大,25%、50%和75%的I2值分别表示低、中和高异质性。[13]异质性检验结果(表2)显示,Q检验的p值均小于0.1,I2值介于61.9%到98.9%之间,即所有变量的研究间均存在中等及以上的异质性,因此,全部采用随机效应模型进行元分析。

研究表明,报告相对较高效应量的文章或具有统计学意义的研究,比低效应量的文章更容易发表,即发表偏倚(Publication Bias)。[14]本研究综合利用Egger检验(Egger Linear Regression Test)和Begg检验(Begg Rank Correlation Test)评估发表偏倚。当p值较低时(p<0.05),表明存在发表偏倚;反之,则不存在。[15-16]教师融合教育效能感元分析结果(表2)显示,Egger检验的p值介于0.169到0.868之间(p>0.05)、Begg检验的p值介于0.133到1之间(p>0.05)。因此,此研究完全不存在发表偏倚,研究结果具有稳定性和可靠性。

表2 教师融合教育效能感元分析结果

(三)效应量检验

皮尔逊相关系数(r)是元分析中常用的效应量指标之一。[17]本研究以皮尔逊相关系数作为效应量指标,使用Stata 13.0软件进行元分析。先将相关系数转换为Fisher’ s Z值,转换公式为:Fisher’s Z=0.5*Log(1+Corr)/(1-Corr)。[18]使用转换后的Fisher’s Z值进行数据分析。再把合并效应值转换为相关系数,使用这些被转化的皮尔逊相关系数来计算元分析的最终效应量。最后利用Z检验评估其统计意义。根据Cohen的准则,0.10、0.30和0.50的相关系数分别被解释为小效应、中等效应、大效应。[19]

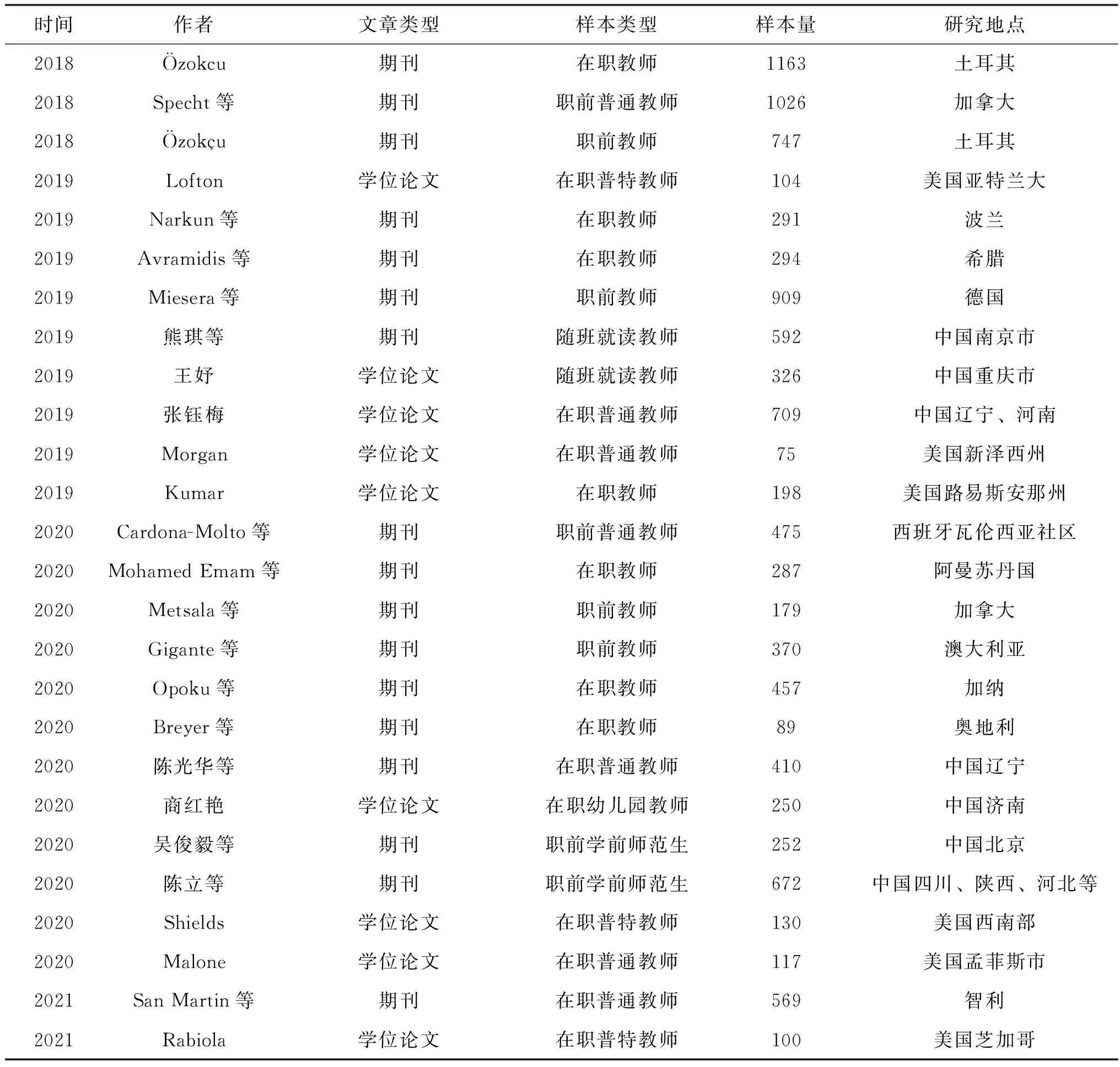

人口学变量、先前经验、融合教育感知等17个变量的效应量大小及森林图见表2和图2(剔除K<3的变量)。人口学变量中,教师融合教育效能感与性别(r=0.156,95% CI=[0.092, 0.218],Z=4.78**)、教师类型(r=0.359,95% CI=[0.14, 0.544],Z=3.13**)、年龄(r=0.145,95% CI=[0.059, 0.229],Z=3.28**)、学历(r=0.177,95% CI=[0.061, 0.289],Z=2.98**)、教龄(r=0.217,95% CI=[0.097,0.33],Z=3.52***)、所教年级(r=0.172,95% CI=[0.115, 0.228],Z=5.84**)显著相关。其中,教师类型对教师融合教育效能感整体的效应量最大,呈现中等效应(r>0.3)。即与普通教师相比,特教教师的融合教育效能感水平更高。但学校所在地(r=0.131,95% CI=[-0.072,0.322],Z=1.27)和学校性质(r=0.115,95% CI=[-0.036,0.26],Z=1.5)对教师融合教育效能感影响的效应量不具有统计学意义。

图2 教师融合教育效能感元分析森林图

从先前经验来看,接触残疾人经验(r=0.157,95% CI=[0.157,0.215],Z=5.15***)、残疾人教学或实习经历(r=0.171,95% CI=[0.08,0.259],Z=3.66***)、培训经历(r=0.309,95% CI=[0.214,0.398],Z=6.15***)与融合教育效能感呈现正相关关系。先前经验越多,教师融合教育效能感水平越高。其中,培训经历对教师融合教育效能感的效应值最大,为中等效应(r>0.3)。而融合教育(特教)法律熟悉程度(r=0.199,95% CI=[-0.025,0.403],Z=1.75)及融合教育了解程度(r=0.328,95% CI=[-0.004,0.595],Z=1.93)与教师融合教育效能感的效应值未达到显著性。

此外,融合教育情感(r=0.166,95% CI=[0.05,0.278],Z=2.79**)、融合教育态度(r=0.314,95% CI=[0.217,0.405],Z=6.09***)、融合教学实践意图(r=0.626,95% CI=[0.4,0.78],Z=4.63***)均与教师融合教育效能感呈显著正相关关系,教师融合教育效能感与融合教学实践意图之间的效应值为大效应量(r>0.5),融合教育态度为中等效应量(r>0.3),融合教育情感为小效应量(r>0.1)。但融合教育关注的效应值未达显著性(r=-0.1,95% CI=[-0.345,0.158],Z=0.76)。由此可见,除学校所在地、学校性质、融合教育(特教)法律熟悉程度、融合教育了解程度、融合教育关注外,其他人口学、先前经验、融合教育感知变量都与教师融合教育效能感存在不同程度的相关性。教师类型、培训经历对教师融合教育效能感的影响较大,融合教学实践意图、融合教育态度与教师融合教育效能感的相关性也较强。

(四)调节效应检验

表2异质性检验结果显示,各变量的研究间均存在中等及以上异质性。为进一步探究异质性来源,本研究以发表时间(2011-2016、2017-2021)、样本大小(n<300 、n≥300)、样本类型(在职教师、职前教师)、文章类型(期刊论文、学位论文)、国别(国内、国外)等反映研究及样本特征的变量为调节变量进行检验(见表3)。为保证研究结果的可靠性,本研究仅对研究之间存在异质性且拥有足够数据(每个亚组样本至少4个)的性别、残疾人教学经历、培训经历、融合教育态度等变量进行调节效应检验。检验结果如下:性别与教师融合教育效能感的相关关系受发表时间(Q=11.05,p<0.01)和样本大小(Q=11.7,p<0.01)调节;残疾人教学经验与教师融合教育效能感的相关系数受发表时间(Q=5.42,p<0.05)、文章类型(Q=7.82,p<0.01)和样本类型(Q=7.82,p<0.01)影响;文章类型(Q=10.43,p<0.01)和样本大小(Q=16.62,p<0.001)影响培训经历与教师融合教育效能感的相关系数强度;教师融合教育态度与融合教育效能感的关系受发表时间(Q=23.32,p<0.001)、样本类型(Q=9.33,p<0.01)、样本大小(Q=40.81,p<0.001)、国别(Q=4.78,p<0.05)调节。

表3 教师融合教育效能感元分析的调节效应检验

四、结论与讨论

本研究以39篇教师融合教育效能感文献为研究对象,综合14427个样本数据,采用元分析技术检验了教师融合教育效能感与人口学、先前经验和融合教育感知等17个变量之间的真实关系并探寻异质性来源。

(一)人口学变量与融合教育效能感的关系

元分析检验发现性别、所教年级、年龄、学历、教龄、教师类型与教师融合教育效能感的效应值达到显著性。在性别上,女性比男性更具积极的融合教育效能感。原因在于,女教师天然的“爱心、耐心、细心、亲和力”等女性特质契合教师职业要求,且基于社会比较理论,女教师倾向于“向上认同和向下对比”,有利于增加积极情绪并提升效能感。男教师倾向于“向上对比和向下认同”,引发自责、失望。[20]与小学相比,中学教师融合教育效能感更低,年龄、学历、教龄与融合教育效能

感呈正相关关系。相较于小学,中学教师教学任务的复杂性、深入度增加,且教育对象进入叛逆期,还要应对各种矛盾冲突,因此,中学教师教学效能感低于小学教师。学历、年龄和教龄因素能够代表个体知识累积程度。[21]一般而言,学历高、年龄大或教龄长的教师往往接受系统化、专门化训练的时间越长,个体实践性知识和教学智慧积累得也越多,故融合教育效能感越强。在人口学变量中,教师类型的效应值最大,与普教教师相比,特教教师融合教育效能感更强。原因在于,特教教师接受了更多融合教育理念、知识与技能的专业培训,在为各个年龄段的特殊学生编写个别化教育计划、开展教育教学方面积累了数年实践经验。反观普通教师,近三分之一的大学并未要求普通师范生了解差异化教学策略。[22]许多普通教师在职前培养及职后培训中缺乏特殊教育相关课程和培训。在缺乏开展融合教育相关知识和技能的压力下,普通教师自然缺乏成功信念。[23]

(二)先前经验与教师融合教育效能感的关系

先前经验中接触残疾人经验、残疾人教学经验与融合教育效能感呈现正相关关系,培训经历的效应值最大。班杜拉的社会认知理论提出,效能感的形成与四种先行因素有关:掌握经验、替代经验、口头/社会说服、躯体和情绪状态。[24]基于社会认知理论,可剖析先前经验如何影响教师融合教育效能感:第一,效能感最强大的来源是掌握经验,教师先前接触及教育残疾人的真实经历和愉快体验会增进教师对残疾人群体的合理认知并逐渐消除“怪异”“无能”等负面标签、刻板印象,[25]并从“掌握经验”、生理唤起(积极的情绪和生理体验)渠道增强其成功完成任务的信念。[26]教师在教学(实习)或日常经历中通过观察他人行为及榜样示范,还可获得自我可能性的认识及替代性经验。因此,先前接触及教学经验正向影响教师融合教育效能感。第二,教师参加融合教育类培训,能从工作坊、实践操作等多种培训形式中直接体验教育特殊学生的成功经历和积极情绪体验,也能从专业学习共同体中的榜样效应、专家引领中增加替代性经验和口头说服机会。研究表明,培训和专业化发展是教师效能的基础之一,融合教育培训数量和性质与教师效能感密切相关。与没有或很少培训相比,无论长期还是短期培训,都能有效提升教师融合教育效能感。[27]可以说,先前培训经历有利于全方位、多通道提升教师融合教育效能感。

(三)融合教育感知变量与融合教育效能感的关系

融合教育感知变量中,融合教育态度、融合教学实践意图均与教师融合教育效能感呈显著正相关关系。第一,融合教育效能感与融合教学实践意图之间的效应值最大,为大效应量。Icek Ajzen(1991)的计划行为理论(Theory of Planned Behaviour,TPB)捕捉到影响行为意图的重要因素包括行为态度、主观规范和感知行为控制。其中,感知行为控制类似于班杜拉的效能感概念,可以直接预测行为。[28]个体在某一特定领域的效能越高,越有可能改变自己的思想和行为,以实现目标或达到预期结果。教师融合教育信念越强,在课堂上实施差异化教学、促进所有学生成功的意愿就越高。[29]计划行为理论作为教师融合教学实践意图的解释框架,[30]理清了融合教育效能感与融合教学实践意图之间的密切关系。第二,融合教育效能感与融合教育态度为中等效应量。认知评价理论(Cognitive Assessment Theory)提出,个体对效能感的感知与对任务的积极态度互为因果。[31]研究发现,持积极态度的教师具有较高效能感,而效能感高的教师感知到更强的可控性和自信心,对融合教育持积极态度、相信特殊学生可以在普通课堂得到有效学习。[32]

(四)发表时间、样本大小、样本类型、文章类型、国别是异质性的重要来源

调节效应检验发现,发表时间、样本大小、样本类型、文章类型、国别是研究间异质性的重要来源。性别与教师融合教育效能感的相关关系受发表时间和样本大小影响,发表时间、文章类型和样本类型调节残疾人教学经验与融合教育效能感之间的效应值。培训经历与教师融合教育效能感的相关关系受文章类型和样本大小调节,而教师融合教育态度与融合教育效能感的关系受发表时间、样本类型、样本大小、国别的调节。

五、研究启示

十四五时期,我国融合教育进入全面推进的新阶段。随班就读作为融合教育在中国的具体实践模式,始终发挥着安置特殊儿童的主体作用,但质量却不容乐观。“随班就坐”“随班混读”等现象严重存在。[10]本研究尝试基于元分析的实证结果,从效能感视角搭建通往融合教育质量提升的桥梁,并为我国融合教育循证决策和实践提供依据。

(一)充分关注教师融合教育效能感,助力融合教育质量提升

元分析证据表明,教师融合教学实践意图与融合教育效能感之间的效应值为大效应,说明二者存在极强的相关关系。行为意图是最接近实际行为的变量。[33]教师融合教育效能感不但与融合教学实践意图息息相关,而且影响教师课堂行为。我国当前随班就读实践中,特殊儿童仅被期望“不捣乱、坐得住”,常常得不到教师的理解、尊重和关注,课堂参与度极低,只是实现了物理上的融合。未来实践应充分重视教师融合教育效能感与融合教学实践意图、融合实践行为的密切关系,大力挖掘教师融合教育效能感助推高质量教育体系建设的有效路径。

(二)加强普通教师融合教育相关培养和培训,不断提升其融合教育效能感

元分析结果发现,教师类型、培训经历与融合教育效能感的效应值较大,都呈中等效应。融合教育的“主战场”位于普通课堂,与特教教师相比,普通教师融合教育效能感更为关键,直接决定了融合教育的成效。研究发现,职前培养和职后培训是提高教师融合教育效能感的有效策略之一。普通教师由于专业准备不足导致融合教育效能感较低的情况仍很普遍。[34]我国长期处于普、特二元双轨教育体制之下,普通教师和特教教师的培养往往在相互分离、二元并列的教育体系中运作,普通师范生很少接触特殊教育知识与技能。研究发现,仅有13.9%的师范院校开设或曾开设特殊教育课程,特教相关内容基本处于“失语”和缺位状态。[35]在职前培养“先天不足”的情况下,普通教师融合教育相关职后培训也差强人意,70%的随班就读教师尚未接受过特殊教育在职培训。[36]未来,在普通教师持续性专业发展过程中,迫切需要提升其融合教育效能感。首先,抓住职前培养关键期,改革师范生课程体系,从“融合”的视角大力推进普通师范生融合教育素养的培养。其次,加强在职随班就读教师融合教育知识与技能的培训。

(三)倡导基于实践导向的教师融合教育效能感提升方式

元分析证明,先前经验中融合教育了解程度和法律熟悉程度的效应值未达显著性,而教师与残疾人的接触、教学(实习)经历等先前实践经验显著影响教师融合教育效能感。可见,教师融合教育效能感的提升需以实践为导向。学习融合教育最好的方式即亲身经历,教育及社会生活的实践性本质也决定了教师必须亲身参与其中、学习和获取个人实践知识。未来,教师融合教育效能感的提升需坚持实践导向,重视掌握经验、替代经验、口头/社会说服、躯体和情绪状态四大效能感获取来源,在职前培养及职后培训中增加实践性课程,注重学习过程的情境性和开放性。为教师提供更多观摩、接触、体验、反思真实融合课堂及与特殊儿童交流互动的机会,以增加教师对融合教育的积极体验及效能感。