传媒类专业课程的“全维课堂”建设

——以临沂大学传媒学院教改为例

2022-12-27杨中举

杨中举

(临沂大学 传媒学院,山东 临沂 276000)

一、问题的提出

人类知识传播与教育教学的方式经历了由单一媒介应用到新旧多媒介叠加、融合运用的过程。自从人类具有思维意识以来,创造了原始肢体语言与信号、口语、文字、印刷、电子、互联网数字媒介等多种传播媒介,这些媒介不断积累叠加,形成多维传播综合体系。受传播媒介技术发展的影响,人类教育活动也由孔子时代、苏格拉底时代口口相传的现场对话模式发展为口语加文字书写、印刷传播、电子传播、网络新媒体传播等复合模式,形成多媒介、多平台、多渠道、多场景等共时性呈现与历时性记录相交融的教育场域。当前,随着网络技术的发展与全媒体普及应用,人类社会已经进入“全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”为表征的全媒体阶段,各种媒体技术与平台空间都或多或少地引入到了学校课堂教学之中,但是大部分引入都处于简单的“课堂+”阶段,无法摆脱对传统课堂的依赖。这无疑与师生获取知识渠道多样化、广泛性的现实要求脱节,导致课堂教学知识的获得远远落后于全媒体渠道知识的获得。特别是在疫情期间,许多地区与学校无法正常上课,给教育教学带来了较大损失和不便。因此,建立一个不受传统课堂模式约束、不受疫情等灾害影响、不受时空限制的“全维课堂”尤其迫切。

传媒技术与各类应用平台的发展为课堂教学改革提供了坚实的技术基础,特别是高等学校传媒类专业担负着培养全媒体人才的重要责任,更有优势利用好这样的变革机遇与技术条件,进行深刻的课堂革命,有效建成“全维课堂”。为此,临沂大学传媒学院在《传播学概论》《跨文化传播》《实用文体写作》《Photoshop CC 数字图像设计》《短视频:策划+ 拍摄+制作+运营》等课程教学中进行课堂教学改革与实践,探索更有效的课堂教学途径,以传统课堂“7W”模式为核心,引入各类新媒介、新方法,形成了以“全媒体”为技术支撑,以学生为核心,以教师为指导,各类应用平台为基础,线上线下、课堂内外、校内校外相融合的“全维课堂”模式,并获得了山东省本科教学改革立项支持,保障了后续工作的开展。

二、传统“7W”模式与“全维课堂”建设的关联

“7W”传播过程模式中七个核心要素能够很好地构建起传统课堂知识传播的场域。7W模式又叫布雷多克模式,美国传播学者布雷多克(Richard Braddock)于1958年提出。他在《“拉斯韦尔公式”的扩展》(An extension of the “Lasswell Formula”)对拉斯韦尔5W模式进行补充。拉斯韦尔在其《传播在社会中的结构与功能》一文中考察了传播的基本过程,并将这概括为一句话:“WHO says WHAT in WHICH CHANNEL to WHOM with WHAT EFFECT?”(谁通过什么渠道向谁说了什么有什么效果),布雷多克认为除拉斯韦尔提出的谁说(who say)、说什么(say what)、对谁说(to whom)、通过什么渠道说(in which channel)、有什么效果(with what effect)五个W之外,还有其他许多因素影响传播过程及其效果,特别增加了传播行为的两个方面即传递讯息的具体环境(under what circumstances)和传播者发送讯息的目的(For what purpose),构成了著名的7W模式:“WHO says WHAT to WHOM under WHAT CIRCUMSTANCES through WHAT MEDIUM for WHAT PURPOSE with WHAT EFFECT?”(谁在什么情况下通过什么媒介带着什么目的向谁讲了什么有什么效果)。

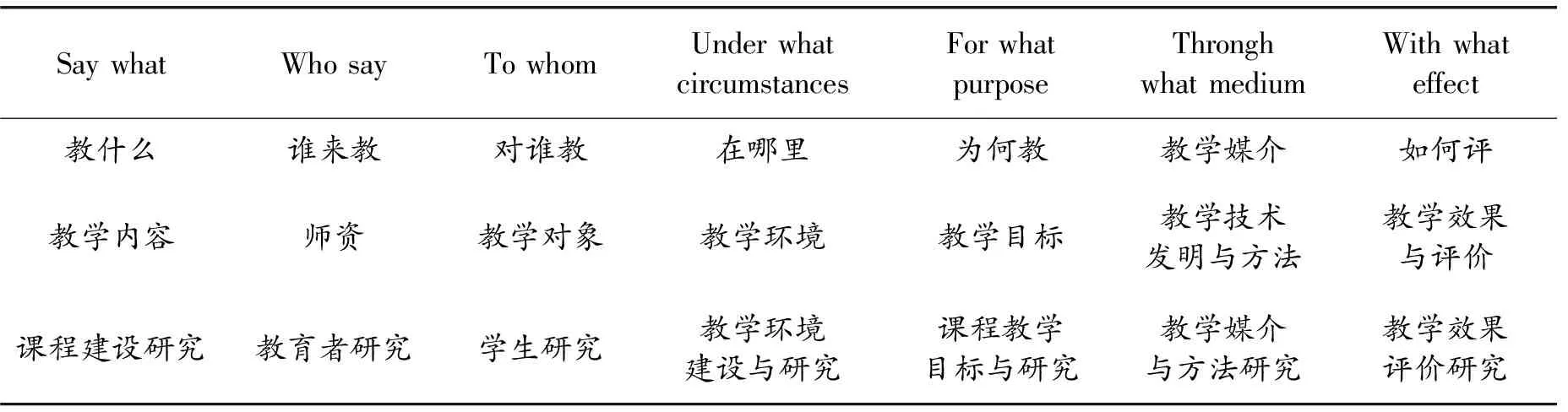

布雷多克模式中的7W与课程教学中的各个环节,形成了天然的契合,因为教学活动本身就是典型的知识信息传播活动,这一活动涉及教什么、由谁来教、运用哪些手法在什么环境下教、教谁、目标是什么、教的效果如何怎么评价等,这也恰恰是每位课程教师备课、上课、评课、反思课程要考虑的环节。如图示:

Say whatWho sayTo whomUnder whatcircumstancesFor whatpurposeThronghwhat mediumWith whateffect教什么谁来教对谁教在哪里为何教教学媒介如何评教学内容师资教学对象教学环境教学目标教学技术发明与方法教学效果与评价课程建设研究教育者研究学生研究教学环境建设与研究课程教学目标与研究教学媒介与方法研究教学效果评价研究

这些环节在传统课堂教学模式下,最有效的呈现环境与方式就是实体课堂,但其受时空限制较多。要在线上线下都具体实现这些环节,则需要技术的支持、课程知识的重新组构、教材内容与体例的重新设计、教学时空的扩展、教学资源电子化存储等,从而连接课堂内外、校园内容、学界业界、线上线下,实现任何时间段、任何地点都可以教与学的全维大课堂目标,过去式的课可以重新补,未来时的课可以提前学。如此,7W中两个要素——课堂教学媒介技术与教学环境的重要性更突出,所起的作用更大,这就要求加大技术与数字资源库建设,进一步扩大7W的范围与效用,为课堂拓展更大空间。

三、“全维课堂”建设思路与方法

临沂大学教改课题组把先进技术方法与传统7W核心要素有机关联,以新媒体技术为依托,以现代全媒体应用与实践为支撑,确立了以学生为核心,以教师为指导,以新媒体技术与平台为基础,线上线下、课堂内外、校内校外融合,构建“全程、全息、全员、全效”媒体为核心的“全维课堂”思路,进而实现课堂教学的全面改革。具体说来就是运用“全程媒体”建立课堂教学全程记录、追踪与考核体系,把握教和学的总过程与效果;运用“全息媒体”多样化技术和应用平台,立体化呈现课堂知识与课堂环境;借鉴“全员媒体”条件,培育师生全媒体使用与互动能力,人人都是媒体,人人都用媒体,全员参与课堂活动;以“全效媒体”思想理念,对课堂效果进行分类、精准评价,评价教师教、学生学等效果,全面建设无边界、全维度课堂,其中传播媒介技术成为支柱性的因素,改变了7W模式直线运行的形态,构建了知识传播与接收的全维度时空形态。

根据这一思路,课题组抓住全维课堂综合体、课程资源知识单元包、四全媒体课堂技术呈现、课堂运行与评价等环节,形成全维大课堂基本构架,主要做法如下:

(一)教与学手段的“全媒体化”,形成全维课堂综合体。课题组以“全媒体+微传播”,打破传统课堂边界,校内外结合,构建“全维课堂”知识传、受综合体。“全维课堂”要求学生随时带便携媒体工具,随时上网查对资料或知识点;以微信群、QQ群、学习通、钉钉、雨课堂等进行信息交流与互换,以微博、微信号关注新闻传播学类相关主题公众号;充分发挥传统的报刊、书籍、影视、广播等媒体特点优势;链接课堂内外、线上线下、校内校外、传媒业界等。这些措施打破了课堂时空界限,形成了全维度知识传播环境,从每一个媒介手段看,似乎过于零乱,而从全员媒体角度看,这些手段又是当下师生传播与接受知识已经无法绕开的渠道,对众多微媒体与平台的应用,已经成为师生基本的媒介素养,因而实现“全媒体”化就不是空想设计,而是具有直接现实可操作性的策略。

(二)分解课程知识体系,筛选知识单元,建立“微课”课程资源包,运用各类网络云平台手段形成全维资源库,供师生随机链接使用,增强学生学习的体验感、自主性与参与意识。具体做法是借鉴微课堂、慕课,分解课程教学内容,把每门课、每章节、每堂课的知识信息单元找出,形成多个细小知识包,每个或几个知识包视频生成二维码扫描进入模式;围绕一个或多个知识信息单元,形成知识谱系;处理局部知识信息包与整体系统信息的关系,使学生举一反三,围绕一个知识点而训练多个知识点或多项技能;形成新闻传播学各课程或专业整体知识信息系统,强化信息的高度关联性,通过局部把握整体。这一分解与整合体现了辩证唯物主义部分与整体、个人与集体的辩证思想。

如《Photoshop CC 数字图像设计》《短视频:策划+ 拍摄+制作+运营》等课程采用纸质教材+“人邮教育社区”云平台数字化教学资源服务的线上线下教材结构,创建基于智能手机、数字化终端的互联网课堂。纸质教材,呈现教学核心内容;云平台,提供微课、案例分析、教学实践、技术标准与要求等数字化教学资源,师生可通过扫描教材上的二维码与云平台链接,增强了查询、应用等知识互动与学习体验。最主要的是,如果不能实现线下学习,学生可以通过扫一扫教材上的二维码进入课程云平台,开始课程学习,没有纸质教材也不要紧,只要扫描同学或老师远程分享的图片二维码,同样可以进入虚拟课堂学习,这对于解决疫情等灾害期间的教学问题起到了重要作用。

(三)校内校外联合,建设融媒体训练中心,培育师生“四全”媒体技能。课题组充分利用校内技能型师资,开设相关新媒体、全媒体技能课程,学习各种APP软件与学习平台运用方法,使师生掌握“四全”媒体的各类应用程序、应用平台,公众号文件与短视频创作与制作等,把微型知识包运用新媒体手段进行包装,融入课程知识体系;校内与业界、学校与学校联合,打造先进的融媒体训练中心,满足特殊媒介传播技能培训要求;组成不同技能小组,小组之间相互帮助相互学习,培育双师型、一职多能型师资,培养实用技能型传媒人才。

融媒体训练中心的建立,构成了报刊采编、新媒体运营、文案创意、新媒体电商为一体的训练体系。报刊采编主要联合临沂报业集团全媒体中心,学生承接企业各类活动专刊、特刊及企业文化宣传内刊,提高新闻采编能力;新媒体运营主要代为开展企业内部微信公众号、微博、抖音、快手等平台托管业务,锻炼新媒体的采编发布、运行;文案创意主要提供企业产品、文化活动等创意文案服务;新媒体电商主要承接企业产品新媒体宣传与营销服务。这为提高学生新闻传播实务能力提供了高效的教学实践资源,为培养应用型传媒人才起到重要作用。

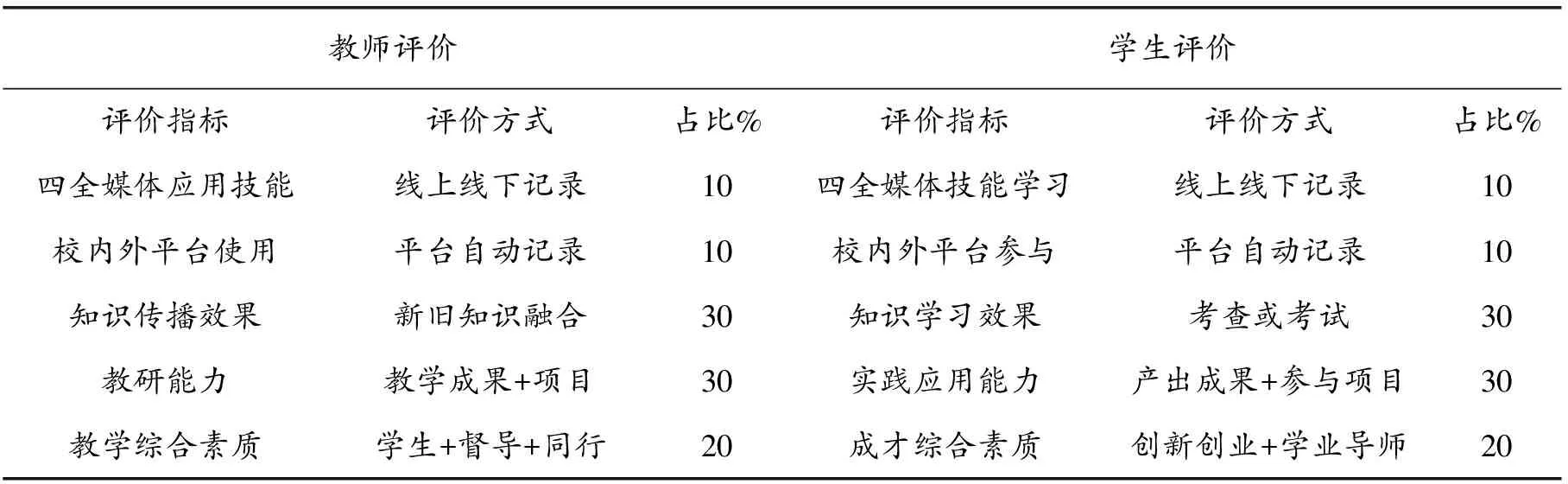

(四)探索并建立“全维课堂”评价指标与方式,全方位监控课堂活动、全过程评价师生。主要有两种方式:全员、全程教与学评价——全效媒体强调新媒体功能与效果的多样化、全面化,据此可以对课堂效果进行分类、精准评价,评价教师教、学生学的效果;具体操作可以通过全媒体平台、全维课堂空间留下的各种数据进行统计分析,最后合成总评价,避免一种或几种评价要素带来的偏差;全维课堂运用这些记录的数据则可以实现全维度评价;学习产出成果、项目参与式评价——根据项目参与式设计,学生参与教师项目研究,师生合作进行专业问题探究、实务操作,如课堂研讨与项目参与相结合、学生自主选题自主研究的成果《逾矩的课堂:跨文化与新媒体传播研究》由知识产权出版社出版,增加了学生的成就感、参与感、获得感,激发了更强的学习积极性。

全维课堂效果评价参考指标

四、“全维课堂”建设成效

“全维课堂”建设实践成效明显,很大程度上改变了7W模式,课堂形态发生巨变,基本建立起了全媒体、全方位、全过程、全员、全时空(课内外、校内外、线下线上等)协同授课系统,以“知识包+全媒体+微传播+校内外”等要素构建以“全维课堂”知识传授与获取综合体系,通过全息媒体的全员应用,延展教学时空,分解教学内容,推行项目式、分享式、模拟式的教与学,由师生协同合作完成相关知识模块的传授、讨论、研究,进而引导学生独立完成相关新闻作品、影视作品、广告作品等,培养学生创新思维能力。具体成果有:

建构了“全维课堂”育人新格局。借鉴OBE理念,实施“学校与业界联合培养一体化、校内校外师资一体化、教师教学与产学研一体化、课程教学知识传授与能力培养一体化、学生课内学习与课外实践一体化、理论考核与技能考核一体化”六项措施,构建了全维立体的课堂运营与育人新模式。

创新了学生自主学习模式。网络及各类新媒体的重要功能是分享,各类APP与平台都有分享功能,微博、微信等分享功能已经生活化、平民化,全维课堂就是把线上分享与线下分享、课内分享与课外课下分享结合起来,形成知识信息大聚合、思想大讨论、观点大碰撞,增加了学生参与课堂讨论、课下探究的积极性,教学效果较好。

完善了融媒体训练中心,模拟全真媒体环境,拓展、创新学生实习实践渠道。如承包承办社区报(柳青苑社区报等)、《新闻评论报》、《传媒新视界》等传统纸媒,锻炼学生纸媒的采、写、编、排、印等具体能力;扶持学生开办校级、学院级、年级、班级及个人微媒体平台,增加其新媒体全方位运营经验;根据专业特点与课程特点,成立模拟的影视剧组、剧社、播音团体、广告公司等。

解决了传统课堂中的部分矛盾问题。如微课化与整体化的矛盾,“知识单元”与“知识体系”脱节等问题得到解决,也解决了“知识授受”与“职业能力”融合问题,提高了师生媒介应用和知识获取的能力;运行与评估“全维课堂”实践,以学习产出成果评价为主(OBE),解决了“成果评价”与“施教评价”脱离问题,使得评价更客观。

重构了课程体系,完善了教材,优化了课堂教学内容。如严格落实“马工程”(马克思主义理论研究和建设工程)教材选用要求,只要是国家有统一的“马工程”教材,各专业一律全部采用,以保证教材的权威性,同时结合地方院校服务区域传媒人才培养的需要,与新闻媒体、传媒企业联合编写网络化、实践性较强的新形态教材,把实体纸本教材与电子虚拟教材相结合,以扩大知识承载空间,从而为“全维课堂”拓展空间,为各种条件与环境中的师生提供教学服务。