不确定性成为新常态,消费降级真是未来趋势吗?

2022-12-18倪妮

倪妮

对于几乎所有人来说,2022年都是异常艰难的一年。疫情反复,加上外部环境动荡因素的增多,全球消费市场都充满了不确定性—这样的状态很可能在未来几年成为一种“新常态”。

但生活总要继续。随着新冠病毒危害性的相对减弱,消费需求与市场情绪其实也亟需得到修 复。

过去,我们常把功能需求作为消费的核心驱动因素,但面对不确定的环境,以及全球滞胀带来的“高成本时代”,市场有关消费需求的传统认知或许已经改变了。

持续的市场波动到底给消费者带来了哪些影响和变化?随着消费模式演变,品牌和企业应如何顺应新趋势?市场研究咨询公司英敏特最近发布的《2023全球消费者趋势》系列报告(以下简称《报告》),基于对过去18个月全球消费者行为、市场变化、创新型品牌的调研数据,试图解释即将过去的2022年,全球消费市场做出了怎样调整,以及未来全球消费的发展趋势。

在英敏特亚太资深趋势分析师李翊君看来,虽然全球经济的持续复苏仍面临多重挑战,但是对消费者而言,这反而是一个思考“什么是自己真正想要的”的好时机,从而在生活方式和消费选择上重新排列优先级。“当消费者重新思考‘价值这个概念意味着什么,就实现了从‘想要到‘需要的跨越。某种程度上,这不是消费的降级,反而是选择的升级。”李翊君对《第一财经》杂志说。

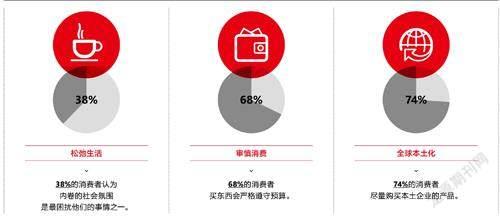

2023年中国消费者前三大趋势

数据来源:英敏特

英敏特《2022中国消费者报告》显示,全球消费者都已经开始对依然充满不确定性的未来做出更多思考与行为的改变,他们正在重新调整支出类别,也空前渴望对生活的掌控感。比如英敏特《2023全球消费者趋势》系列报告中国篇中就有结论显示,由于新冠疫情复发及其对经济和生活各方面的影响,消费市场面临压力,人们渴望松弛生活,消费行为更为谨慎,同时会尽量选择购买本土企业产品。

将自己置于生活舞台的中央

在过去两年新冠疫情大流行期间,配合政府优先关注公共健康和安全的政策,许多国家的消费者似乎已默认集体意识应放在个人需求前。但随着疫情进入第三年,人们对病毒的恐惧逐渐降低,包括中国在内越来越多市场的消费者,也开始希望重新关注自己,并相信个体应该被置于生活舞台的中央。

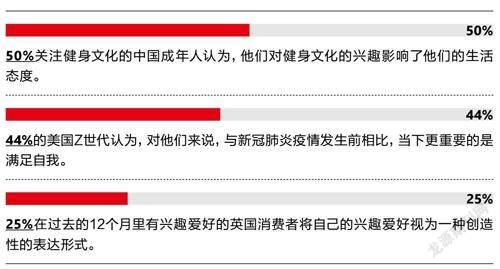

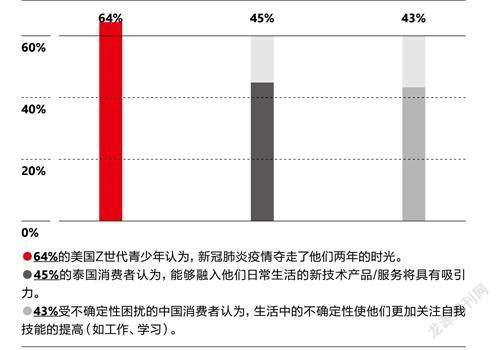

从消费行为优先性上看,兴趣出发、实现自我满足的消费需求,正在超过一些功能性、效率性的需求,这也塑造着消费者新的生活方式。受访者中,50%关注健身文化的中国成年人都认为,这一年,他们对健身文化的兴趣影响了他们的生活态度—这也促成了刘畊宏“毽子操”的蹿红。43%的中国受访者一致认为,生活中的不确定性使他们更加关注自我技能的提高。

而超过60%的美国Z世代受访者都同意,新冠疫情夺走了他们两年的时光,所以,接近半数的Z世代受访者认为,与新冠肺炎疫情发生前相比,当下更重要的是满足自我。

如此,能帮助消费者升级体验感及满足感或发展技能的产品就会受到青睐。比如作为非刚需的“小众香”的流行就迎合了这一趋势。天貓国际公布的一份榜单数据显示,过去一年,有200多个进口香氛洗护、香薰类新品牌入驻天猫国际,该品类销售额同比增长超70%;有超2400万人在天猫国际平台上购买过进口香薰、香氛洗护类产品。闲鱼App则面向大学生推出了“神奇职业在闲鱼”体验,以日结薪资的形式为学生和公司互相匹配实习岗位,鼓励大学生尝试新领域,发掘新技能。

全球消费者都正在将自身放置于生活舞台的中央

数据来源:英敏特

消费者需要能帮助他们获得或发展技能的产品

数据来源:英敏特

当Z时代逐渐成为消费市场主力,品牌可以通过产品试用、互动体验等方式,鼓励这些更追求个性的消费者养成新的生活习惯,为他们提供新的探索和自我表达的机会。当然,这也要求品牌方能够更透明清晰地提供产品认知。

当消费者希望建立新的身份时,品牌还可以提供产品帮助他们实现新的身份表达。无性别服饰的全球走红,就显示出人们正通过消费自我赋权、自我表达。“有37%的中国消费者,不仅仅是出于审美选择中性产品,而是更多出于精神追求去选择。”李翊君认为,中国品牌也应该呼应越来越多元的环境。她认为,未来,在品牌与消费者的互动中,那些契合消费者自身身份,以及以心理健康为重点的产品或将迎来新的增长。

关注自我的同时,也更审慎

疫情正促使几乎所有国家的消费者重新审视消费的意义。面对通胀引起的物价上涨,全球消费者在作出消费决策时都开始变得更加谨慎。

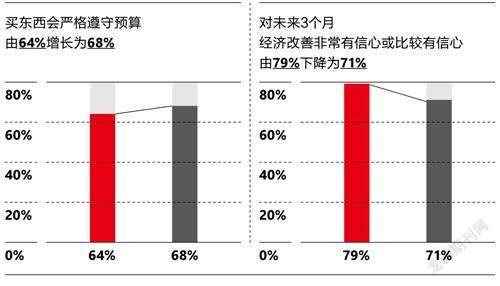

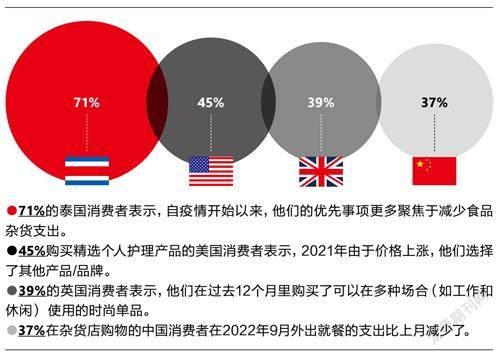

《报告》显示,2022年,买东西会严格遵守预算的中国消费者由前一年的64%增长为68%;71%的泰国消费者则表示,自疫情开始以来,他们会在减少食品杂货支出上多花心思。

中国消费者过去一年衡量消费抉择、审慎支出情况

数据来源:英敏特

全球消费者如何应对物价上涨

数据来源:英敏特

欧美发达国家也是如此。45%曾经青睐精选个人护理产品的美国消费者表示,由于价格上涨,他们开始选择其他产品或品牌;39%的英国消费者则表示,他们在过去12个月里购买的时尚单品,可以适用工作、休闲等多种场合。

其实从好的方面看,当预算收紧,消费者在关注功能、性价比的同时,也会重新审视每件产品的消费价值。因为不确定的环境下更需要巧妙地利用资源,消费者会因此更有意识地衡量消费抉择,审慎支出。当然,这并不一定意味着要放弃对生活质量的追求,而更多的是把有限的资金花在更值得的产品上。

《报告》数据显示,38%的中国受访者认为,“内卷”的社会氛围是最困扰他们的事情之一,而66%的中国消费者为缓解数字倦怠感,正努力尝试不关注与自己无关的社会或者娱乐新闻。相比一些短暂的生活压力,职场倦怠、出行限制等给他们带来了长期的无力感,因此有线下连接感的户外露营、飞盘、骑行、徒步等活动对中国消费者的吸引力逐渐增强。

在经济形势不乐观的情况下,消费者自然希望既能作出明智的消费选择,又能不牺牲当前生活质量。由此,商品的灵活性、耐用性和可持续性等特点将在消费者的价值权衡中扮演越来越重要的角色。比如过去习惯在美容院做SPA的消费者,如今更倾向尝试在家自敷软膜。次抛式独立包装、1:1加水簡单配制的产品特性都能满足更加敏锐和挑剔的消费者需求。

李翊君建议,结合当前审慎的消费情绪,品牌想要满足消费者期待的话,还需要从营造“松弛感”入手。面对如今的消费者,品牌需要考虑怎样为产品增加高附加值,又或者为抚慰消费者的日常“倦怠”找到一个支点。

新全球化:全球本土化

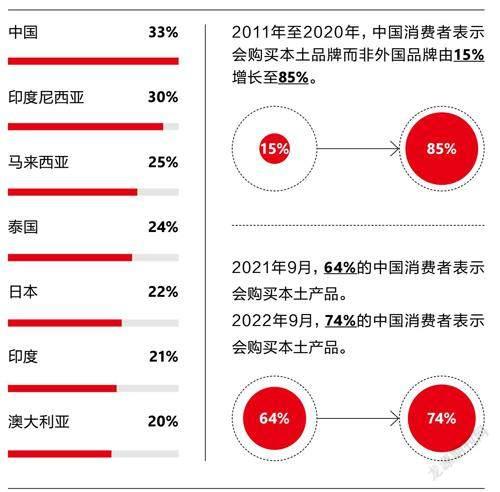

《报告》表示,不确定性因素的增加,也让保护本地资源和本地企业的趋势在各国体现得更加明显。这既是疫情带来的“后遗症”,某种程度上也反映了消费者对于产品价值的态度正在发生变化—他们更容易对真诚的本土创新品牌和产品产生共鸣。富达国际一份报告数据显示,在2011年至2020年10年间,明确表示会购买本土品牌而非外国品牌的中国消费者由15%增长至85%。

英敏特的《报告》也显示,亚太地区消费者对地方生产和消费更感兴趣。排名前三的国家是中国、印度尼西亚和马来西亚,更喜欢本土产品的消费者比例分别占比33%、30%和25%。李翊君认为,“本土化”趋势强调的是“社区”和“回馈”。与“本地”重新建立联系是消费者在经济、环境和心理层面上保护自己的方式之一,也让他们感觉到自己正在为回馈社会而努力。

亚太地区消费者开始对地方生产和消费更感兴趣

数据来源:富达国际、英敏特

“本土”其实有两种含义:一种是主打本地食材的国内品牌,另一种则是试图迎合当地口味的全球品牌。全球供应链体系其实让我们已经难以为一些产品简单打上“本土”或“地方”的标签,虽然跨国品牌此前已普遍从当地人的喜好中汲取灵感,但各大品牌如今正越来越多地将当地特色与可持续性和透明度联系起来。

如今,很多零售商都会通过强调本地产品的短途运输来建立这种联系,并开始更鲜明地阐明产品的产地和生产方式,甚至以此为卖点。消费者可以通过直播、社交媒体和二维码看到产品背后的情况。比如德国折扣商Netto Marken- Discount推出了一系列来自当地生产商的自有品牌水果和蔬菜,产品包装上的二维码则可以让消费者更多地了解商品的产地。

在李翊君看来,接下来的几年里,消费者将对产品原材料的可追溯性,以及品牌在保护当地资源方面的透明度上有更高的要求。这也意味着,未来,比起非消费者所在地,产品生产地或许能从“本土主义”趋势中收获更多。