城市基础设施韧性研究综述*

2022-12-13阎卫东丁春雷

阎卫东,丁春雷

(1.沈阳建筑大学土木工程学院,辽宁 沈阳 110168; 2.沈阳建筑大学管理学院,辽宁 沈阳 110168)

0 引言

在我国新型城镇化建设不断推进和经济实力稳固提升的背景下,城市韧性问题研究范围向经济韧性、社会韧性、生态韧性等方面不断延伸拓展[1-2]。城市基础设施作为维系城市系统运作的重要枢纽,其抗灾韧性直接影响城市整体韧性水平。本文从防灾减灾视角,运用CiteSpace软件对城市基础设施相关文献进行量化分析,探讨城市基础设施韧性研究演进及防灾减灾机制,梳理1992—2021年该领域的发展脉络、研究热点与前沿趋势,以期为提高城市基础设施防灾减灾能力和完善城市灾害应对措施提供借鉴。

1 韧性理念

韧性的词源为拉丁文“resilio”,是指系统受扰动后的恢复能力。英文用“resilience”表示韧性,解释为事物受干扰后恢复、弹回到初始状态的能力。由此可见,韧性兼有弹性和恢复力含义。韧性概念经历了漫长的演变过程,自1973年Holling[3]首次将韧性概念引入到生态学科开始,国内外学者对韧性概念进行了探索和完善,直至20世纪90年代末,韧性正式进入规划学科范畴,人们开始在城市规划中通过调整社会框架、提升基础设施能力预防未来冲击。

从韧性思维和韧性视角出发,基础设施韧性是指基础设施工程在面对灾害扰动时能够吸收冲击并通过适应、转变从而保持或尽快恢复自身基本功能的能力[4]。具体来说,吸收能力是指基础设施在面对灾害冲击时能够有效承受且不偏离正常运行的能力;适应和转变是指基础设施在灾害发生后能够顺应环境变化而继续发挥功能的能力。总之,吸收、适应和转变能力越强的基础设施,其韧性越强,安全性越高。

2 检索文献的量化分析

本文将中国知网收录的学术期刊和硕博士学位论文作为核心数据库,以“基础设施+韧性”“基础设施+防灾减灾”“基础设施+韧性城市”“城市基础设施+安全”为主题词,发文时间设置为1992—2021年,并设置中文、学术期刊等条件,将无作者文献、会议纪要、刊首语等筛选排除,共收集有效文献1 599篇,将有效文献以Refworks格式导出,运用陈超美博士团队研发的CiteSpace软件(5.8.R3版本)进行文献量化分析[5]。

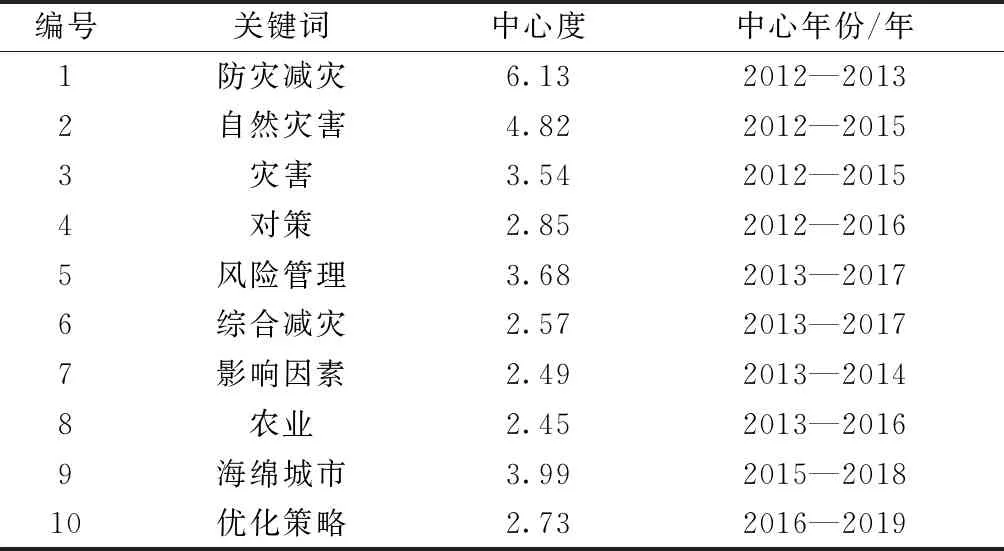

2.1 关键词突现分析

关键词突现结果如表1所示,由表1可知,综合减灾、影响因素、风险管理、优化策略等是我国基础设施韧性建设中的研究热点,应关注热点问题,进行城市基础设施精细化治理,建立更具韧性的防灾减灾体系。

表1 关键词突现结果

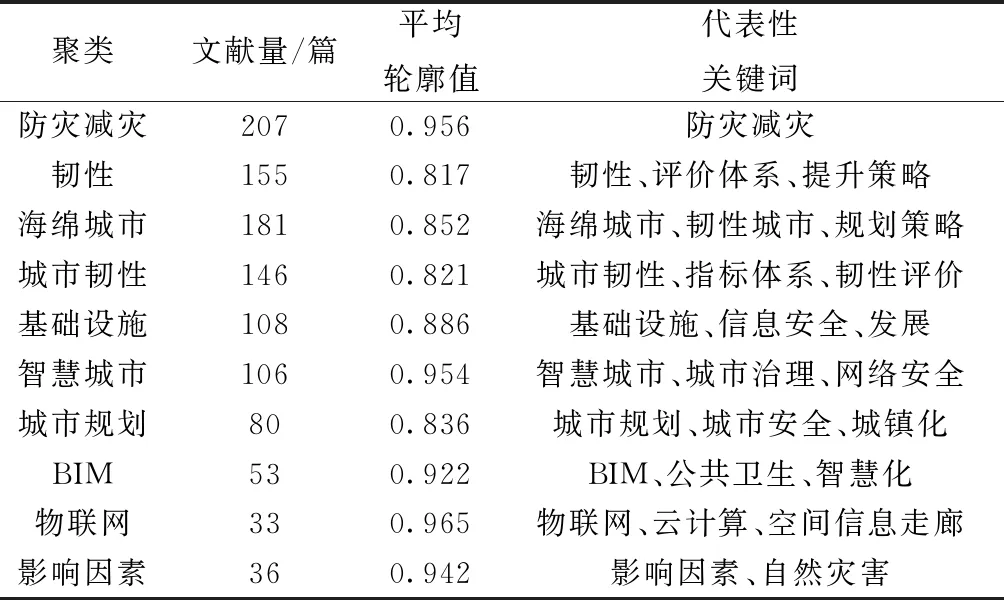

2.2 关键词聚类分析

按文献量排序,关键词聚类分析主要结果如表2所示。由表2可知,每个聚类下平均轮廓值均>0.7,表明聚类结构合理。提取每个聚类中代表性较强的关键词,以定位城市基础设施韧性建设领域核心研究圈。本文将热点和趋势集中于基础设施、信息安全、公共卫生等方向的研究定位于综合应用层,将热点和趋势集中于BIM、智慧化、提升策略等方向的研究定位于产品功能层,将热点和趋势集中于评价体系、规划策略、城市规划等方向的研究定位于模型支撑层,将热点和趋势集中于物联网、云计算、空间信息走廊等方向的研究定位于数据资源层。在上述4个层级研究的基础上,探讨基础设施在防灾减灾领域的规划与升级,以精确定位基础设施韧性提升路径,在多领域范畴对基础设施韧性进行再解读。

表2 关键词聚类分析主要结果

3 城市基础设施韧性的研究进展

通过文献的量化分析可得以下结论:①城市基础设施韧性水平作为安全韧性城市评估的重要因素,对其进行多维度研究,对韧性城市建设有指导意义;②综合减灾、影响因素、风险管理、优化策略等是我国基础设施韧性研究的热点议题;③综合应用、产品功能、模型支撑和数据资源4个规划层级为城市基础设施韧性领域研究提供了新视角。

由此,本文将城市基础设施韧性研究归纳为两方面,即多层级视角下的城市基础设施韧性研究和以灾前预防、灾后社会救助、城市基础设施韧性影响因素、城市基础设施韧性评价体系等为主题的专题性研究。

3.1 多层级视角下的城市基础设施韧性研究

3.1.1综合应用层

对于综合应用层,交通、能源、水利、通信、医疗等基础设施植入韧性技术,保证灾难发生时的及时处理。项英辉等[6]建立了由31个省市7项安全指标构成的城市道路交通设施安全评价指标体系,为保证我国城市道路交通设施安全提供参考。孟俊林[7]以地震灾害下的城市医疗系统作为研究对象,构建城市医疗系统抗震韧性指标体系,并提出医疗系统抗震防灾对策。

3.1.2产品功能层

对于产品功能层,建立基于城市运营数据的协同联动及灾后恢复系统,有利于对灾难进行智能研判、建模分析并给出响应方案。郑国栋[8]以福建省建筑设计研究院有限公司为例,运用互联网+信息化、智能化、数字化和BIM技术,提高了工程勘察行业信息化应用水平。王立国等[9]研究发现BIM技术可实现抗震减灾管理中的地震波检测,可提升建筑构件刚度、承载力及抗震减灾性能,实现钢结构建筑抗震减灾管理。颜克胜等[10]在有限灾后修复资源约束下,构建了基于关键基础设施网络的灾后修复任务选择与调度混合整数规划模型,为基础设施灾后恢复决策提供辅助。

3.1.3模型支撑层

对于模型支撑层,通过规划建模及评价系统,模拟灾难发生时的完整应对系统,这是预防灾难的核心环节,通过对灾难场景的模拟和判断,可为应对真正灾难提供充足的预防准备。姜仁贵等[11]提出防洪预演城市暴雨洪涝灾害的“五预”应对机制,为城市防洪减灾决策提供有效支撑。段晨玉等[12]利用GIS软件的二次开发技术,基于风险评价的预警方法建立了地质灾害预警模型,设计了地质灾害风险预警系统,为防灾减灾工作提供依据与帮助。李若男[13]以上海黄浦区为研究对象,构建了高精度城市暴雨内涝模型,开展了内涝危险性模拟及内涝风险评估,并根据模拟结果提出了黄浦区内涝灾害应对策略。

3.1.4数据资源层

对于数据资源层,通过对能源信息、建筑信息、地理地质等数据的采集及量化分析,可构建强有力的防灾实施方案。韩青等[14]集合大数据、移动互联网、工业物联网等新技术,建立了基于CIM+新城建智能建造平台,着力解决工程项目缺乏整体策划和资源协同等问题。王瑞锋[15]构建了基于智能检测监测、云计算与大数据等先进技术的智能运维系统,对基础设施进行全寿命周期管理,引领城市轨道交通智能运维模式的深度变革。虢韬等[16]以贵州电网常见的山火、覆冰和地质灾害为研究对象,通过对气象数据、监测数据、运维数据等进行大数据集成分析,形成具有灾前预防和提前防护功能的决策支持系统。

综合来看,多位学者在不同领域为我国基础设施韧性建设提供了不同见解和可实施的方法。根据文献梳理,从综合应用层、产品功能层、模型支撑层、数据资源层研究城市基础设施韧性提升角度及防灾减灾模式,将可能发生的问题分解为不同层面的分支,从而寻找解决问题的最优解。

3.2 专题性研究

3.2.1灾前预防

灾前预防是防灾减灾的工作重心,在防灾减灾工作中要坚持以防为主,提前做好工作部署。灾前预防重点工作主要包括以下方面。

1)健全灾害预警技术应对机制

需加强对各种灾害应对技术的研究,完善灾害监测预警系统,提高重大基础设施设防水平。熊帮彬[17]构建了基于嵌入式平台的地质滑坡监测预警系统软硬件模型,设计了地质滑坡监测预警系统软件平台,实现了地质滑坡智能实时监测与风险评价功能。吕银华等[18]提出了基于WebGL技术和HTML5框架的前后端分离架构电气火灾预警系统,有效预防了电气火灾事故的发生。

2)加强灾害预警决策机制建设

灾害预警决策机制是由与预警决策相关的组织程序根据所属的相互关系建立的工作制度。灾害预警决策预案需在以往灾害应对经验总结的基础上,遵循决断性、高效性、科学性、针对性原则,由个别地方政府和部门出台实施。在决策预案指导下,明确部门监管职责,加强对各部门的安全管理,健全责任链条,形成监管合力,保证畅通的防控应急协同体系。保证在实践中落实灾害预警决策和预案演练评估,积极引导岗位工作人员防控部署,同时开展灾害防控指导和宣传工作,加强安全文化建设,提高基层群众防灾减灾意识。

3)加强灾害预警外在保障建设

灾害预警外在保障是指应对灾害的法律法规、应急物资、救援力量等外在支撑,保证灾害到来时可快速应对。加强灾害预警外在保障建设需做到以下方面:①夯实应急法治基础,推进精细化立法和法律法规修订,定期开展专项审查工作,完善公众参与机制,开展普法宣传活动。②保证应急物资准备,优化应急物资管理和政府紧急物资采集流程,加强应急物资信息化管理;确保应急物资储备充足,扩大人口密集区、灾害高风险区和交通不便区的应急物资储备规模。③加强救援力量建设,提升行业救援力量的专业能力,引领社会应急力量有序发展。

3.2.2灾后社会救助

灾后社会救助是指政府和社会依照道德和法律要求对遭受灾害破坏导致生活困难的灾民提供衣食住房等物质补贴及精神上的帮助,以保证灾民维持最低生活水平,帮助其恢复正常生产生活的社会保障制度[19]。灾后社会救助工作需做好以下方面。

2017年第13号台风“天鸽”引起的潮位高达约8.13m,创南沙潮位历史新高,已建成的灵山岛尖生态景观超级堤经受考验,在此次台风中发挥了重要的防洪效益,为“以宽度换高度、景观沁堤围”的超级堤建设理念提供了很好的工程验证及应用实例支撑。

1)加强灾后救助技术支撑

在当今大数据智能时代,整合优化应急领域相关共性技术平台,推动科技创新资源开放共享,从而为更好地开展灾后救助工作提供技术支撑。严滢伟等[20]提出了基于自然地理信息大数据的灾后恢复监测应用研究框架,有利于灾后恢复监测各类具体恢复目标(如旅游业恢复、工商业恢复、生活常态恢复)的实现。李杨[21]以Ecognition,ArcGIS,ENVI等软件为影像处理平台,将MATLAB,Excel等软件作为数据分析平台,得到了高分辨率遥感影像,实现了对灾后房屋损毁信息的有效提取及对房屋损毁程度的定量分级。王文波等[22]利用ASP.NET技术,基于Web巨灾指数,开发了集保险赔付计算、展示、归档、查询、下载等多项功能于一体的保险计算平台,提升了政府灾后救助效率和整体抗风险能力。

2)健全灾后社会救助机制

健全灾后社会救助机制,推进政府灾后救助与其他专项救助的协同机制,推广政府与社会组织、企业合作模式,支持红十字会、慈善组织等依法参与灾害救援救助工作;保证受灾人群的过渡安置与救助工作,加大应急避难场所、水、电、交通、通信等基础设施建设,保证受灾群众的基本生活需求,妥善处理受灾重点人群(包括老人、孕妇、儿童等),加强人文关怀、心理援助及救济保护工作。

3)规范灾后恢复重建

规范灾后恢复重建,对灾害隐患点进行风险评估与区划,进行衍生灾害隐患排查和环境承载能力评价,分类推进灾害综合整治和灾后恢复重建规划;加强灾后恢复重建资金管理,积极引导国内外贷款、对外援助资金、社会捐赠资金参与灾后恢复重建;结合保障性安居工程和老旧小区改造工程等出台居民住房恢复重建和修复方案,采用租建结合、发放住房补贴等方式对居民进行妥善安置。

3.2.3影响因素

韧性理念的突出特点是综合性,强调各种因素的相互配合、弥补和支撑。唐元杰[23]采用主成分分析法、回归分析法进行研究,发现灾区经济发展总体水平、人口密度、基础设施条件、教育条件、社会援助能力、基层政府行政能力与灾害恢复力具有显著正相关关系,第二产业比重、人均收入与灾害恢复力存在负相关关系,灾区医疗条件、城镇化率对灾害恢复力的影响并不显著。杨毕红[24]采用TOPSIS法构建了城市社区韧性测度模型,借助多元线性回归模型探讨了社区韧性的综合影响因素,从政府、居民及社区邻里物质环境层面提出了社区韧性优化策略和适应性对策。

总的来说,影响基础设施韧性的因素具有动态性、多元性、连续性,其中主要包括人、物、过程维度。基础设施韧性的演进应从人、物、过程维度出发,维持系统的适应和发展,最终达到理想的生命周期。

3.2.4评价体系

城市基础设施韧性评价体系研究也是目前的热点之一。穆松林[27]通过文献分析和实际访谈调研,选取了人口状况、经济状况、特殊人群、医疗保障等8类指标对北京市防灾减灾能力进行评价。邓玲等[28]采用层次分析法和Delphi法,建立了由决策服务效益、公众服务效益、社会服务效益一级指标和决策材料及时性、政府响应及反馈率、预报准确性、预警信息覆盖率等8个二级指标组成的暴雨灾害防灾减灾服务效益评估指标体系。石媛[29]采用层次分析法和Delphi法,建立了城市社区减灾能力评价体系,为社区减灾治理提供了新的研究视角。

郭羽羽等[30]从经济、社会、生态环境和基础设施维度建立了城市安全韧性评估指标体系,利用熵权法划分了韧性评估等级。谢晓君等[31]从经济水平、领导力、基础设施、生态环境维度出发,运用层次分析法计算了各指标权重,得到了各指标相对韧性度,并运用模糊综合决策法分析了德阳市城市韧性度。姜宇逍[32]运用层次分析法、综合模糊分析法构建了社区韧性评价体系,对社区韧性评价体系进行实践应用,进而提出了提升社区韧性的优化改造策略。

城市基础设施防灾减灾和韧性评价体系构建方式多样,目前主要集中于指标评估上,然而这种评估方法具有一定局限性:①统计指标和数据对应的统计范围具有局限性;②指标数据具有时效性,主要侧重于对历史数据的静态分析;③统计指标具有相对性,缺乏对区域差异的比较。

3.2.5实际应用

曹惠民等[33]从IRGC风险分析框架的基本内容出发,通过解读雄安新区规划过程及思考雄安新区后续韧性构建的关键环节,发现做好城市顶层设计、创新城市规划思维、加强主体协同、集成先进智能技术是构建城市韧性的重要因素。汤钟等[34]以深圳福田区福田河流域为例,对区域雨洪安全问题进行了梳理,从生态、工程、社会维度分别提出了生态节点功能优化、生态空间结构规划、生态岸线提升的韧性优化策略。冯矛等[35]以铜梁主城区作为案例,探索了雨洪韧性理念下的城市绿色基础设施多尺度规划路径,在区域尺度,基于生态敏感评价构筑铜梁主城山水安全格局;在城市内部尺度,基于水文循环构建绿色空间网络;在社区及场地尺度,落实绿色雨水设施建设导则及坡岸处理措施。陈铭等[36]以湖北省武汉市都府堤社区为例,通过分析整理社区韧性指标影响因子架构社区韧性指标框架,并在防疫视角下以时间维度为脉络,构建了社区韧性“W2R”模型,并阐述其运行模式,有针对性地提出了韧性提升策略。

总体来看,多位学者通过案例分析,将基础设施韧性理论与实践相结合,分析了问题产生的根本原因,得到了解决问题的可行性方法,节约了时间成本。但学者们提出的学习方法和模式多未得到实际应用,因此需通过积极引导,培养基础设施韧性自组织、自适应和自学习能力。

4 结语

本文基于城市基础设施韧性等相关文献梳理分析、量化分析及重点文献剖析,得出以下结论。

1)城市基础设施韧性研究热点主要集中在综合减灾、影响因素、风险管理、优化策略等方面。应更好地发挥理论研究对实践的指导意义,加强减灾能力建设的综合性和系统性,改善韧性基础设施的建设环境,科学开展风险评估和韧性评价。

2)通过对关键词进行分析,可从综合应用层、产品功能层、模型支撑层、数据资源层探讨基础设施韧性提升角度及防灾减灾模式,应围绕4个层级开展深入研究。

3)灾前预防和灾后社会救助是城市防灾减灾的重点,需围绕城市防灾减灾任务目标,开展城市基础设施灾害应急体系建设。

4)当前关于城市韧性的研究成果较多,但关于城市基础设施韧性的研究较少,且评价体系以主观判断和概念模型为主,定性分析较多,定量分析较少,有必要基于基础设施特点和规律对城市基础设施韧性开展研究。