MRI与CT对老年多发性急性期脑梗死的 诊断价值分析

2022-12-07郭玉林

周 超,伍 晗,郭玉林

(金湖县中医院放射科,江苏 淮安 211600)

多发性脑梗死是脑梗死中的一种类型,是指颅内有多个缺血性的软化灶出现,又称多发性脑软化,发病诱因可能与患者年龄、文化程度及高血压、糖尿病等基础疾病有关,多为急性起病,临床表现为偏侧无力、感觉障碍、失语、共济失调等,部分患者还可有头痛、头晕、恶心等症状,严重影响患者的生命安全与生活质量。临床治疗多以降压及改善患者认知功能为主,可在一定程度上改善患者病情。而在老年多发性急性期脑梗死的诊治中,采取有效的诊断措施对老年多发性急性期脑梗死患者病情进行评估也尤为重要,数字减影血管造影作为诊断血管疾病的金标准,能够实时显现清晰的纯血管影像,但其操作较为复杂,且禁忌证较多,在临床上难以推广应用[1]。因此,需探讨更加有效的诊断方式,当前,临床上多采用MRI和CT检查诊断多发性急性期脑梗死,其中MRI检查,可见双侧基底核脑白质及脑皮质内多发性T1加权成像(T1WI)低信号、T2加权成像(T2WI)高信号,且不含有电离辐射,但其价格较贵,且受图像容积效应、解剖结构等因素的影响,导致MRI诊断中可能会存在一定的假阳性和假阴性,易导致诊断结果出现偏差[2-3];CT检查具有扫描快、图像清晰等特点,可显示脑白质和脑皮质内多发的大小不等低密度梗死灶,但图像质量相对于MRI较差,不能清晰地显示一些微小病灶,导致检查效果不理想[4-5]。因此MRI和CT检查对老年多发性急性期脑梗死中的诊断效能仍存在一定的争议。基于此,本研究旨在探讨老年多发性急性期脑梗死患者经MRI及CT检查的诊断价值,为临床提供更有效的检查方法,现报道 如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2019年12月至2021年12月金湖县中医院收治的85例疑似多发性急性期脑梗死老年患者的临床资料,其中男性57例,女性28例;年龄60~80岁,平均(70.25±4.86)岁;发病时间: <1 d 18例,1~3 d 43例, >3 d 24例;文化程度:小学33例,初中18例,高中及以上34例;梗死原因:动脉硬化31例,高血压38例,颅脑外伤16例。纳入标准:年龄为60岁及以上者;临床表现为偏侧无力、感觉障碍、失语、共济失调等相关症状者;有完整的临床资料者等。排除标准:体内含有金属制品者;伴有严重心、肾脏器严重损害,且凝血功能异常者;伴有传染性疾病者等。本研究经院内医学伦理委员会审核批准。

1.2 检查方法扫描前,患者需去除全身金属物品,取仰卧位,双腿自然伸直,引导患者于呼气末闭气,尽量保持稳定的呼吸频率。①MRI检查:使用磁共振检测仪(深圳市贝斯达医疗股份有限公司,型号:Bstar-070)进行检查,设置矩阵240×288,层间距6 mm,层厚5 mm,扫描时间45 s,扩散敏感系数b值1 000 s/mm2,扫描患者T1WI、T2WI及磁共振成像液体衰减反转恢复序列(T2-FLAIR)横轴面,T1WI矢状位,以了解患者脑梗死情况,其中T1WI序列为稍低信号,而T2WI、FLAIR序列为稍高信号,扩散加权成像(DWI)在多发性急性期脑梗死出现30 min后即可出现高信号。其中阳性诊断标准为:急性期T1、T2加权像上呈现明显的长T1低信号及T2高信号;超急性期T1、T2值最长,T1、T2加权像分别为明显的低信号及高信号[6]。②CT检查:使用螺旋CT扫描机[点内(上海)生物科技有限公司,型号:DN-MED-AI001],设置矩阵512×512,层距5 mm,层厚5 mm,时间范围32~40 s,平均时间35 s,扫描患者基线至头顶,以了解患者脑梗死情况,对病情较为复杂的患者可增强扫描,以3 mL/s的流速,用50 mL碘普罗胺注射液(拜耳医药保健有限公司广州分公司,国药准字H10970417,规格:100 mL∶37 g)于患者肘正中进行静脉注射,予以多排同层动态扫描(矩阵512×512,管电流150 mA,管电压80 KV)。其中阳性诊断标准为:低密度影扇形或不规则状,半卵圆、基底节区、脑室旁呈低密 度影[7]。

1.3 观察指标①观察并记录CT与MRI检查检出的病灶数量、检出病灶大小及检查时间。②统计CT与MRI检查对不同发病时间(<1 d、1~3 d、>3 d)老年多发性急性期脑梗死的检出率。③CT与MRI检查对老年多发性急性期脑梗死的诊断效能,包括灵敏度、特异度、准确度、阳性预测值、阴性预测值。其中特异度=真阴性例数/(假阳性+真阴性)例数×100%,灵敏度=真阳性例数/(假阴性+真阳性)例数×100%,准确度=(真阳性例数/总例数+真阴性例数/总例数)×100%,阴性预测值=真阴性例数/(真阴性+假阴性)例数×100%,阳性预测值=真阳性例数/(假阳性+真阳性)例数×100%。④典型病例CT、MRI检查图像分析。

1.4 统计学方法使用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料以[ 例(%)]表示,行χ2检验;计量资料首先进行正态性和方差齐性检验,若检验符合正态分布且方差齐则以(±s)表示,行t检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 CT与MRI检查指标比较MRI检查检出病灶数量显著多于CT检查,病灶大小显著小于CT检查,检查时间显著短于CT检查,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 CT与MRI检查指标比较(±s)

表1 CT与MRI检查指标比较(±s)

检查方式 例数 病灶数量(个) 病灶大小(mm2) 检查时间(min)CT检查 85 1.56±0.24 11.14±1.21 20.35±4.13 MRI检查 85 3.18±0.54 7.96±0.97 10.48±2.76 t值 25.275 18.905 18.319 P值 <0.05 <0.05 <0.05

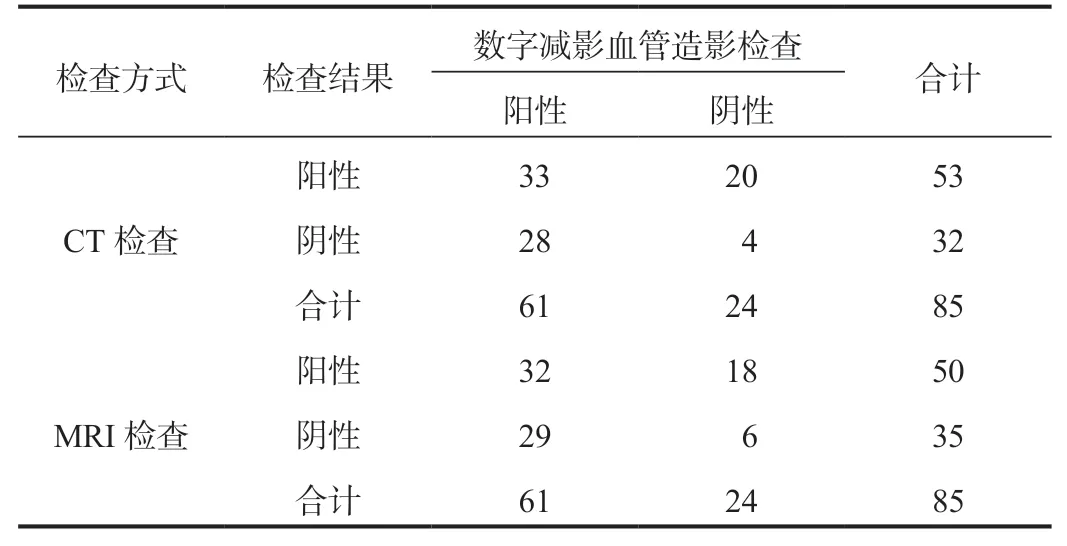

2.2 CT与MRI检查在多发性急性期脑梗死患者中的检出结果比较85例疑似多发性急性期脑梗死患者经数字减影血管造影检查后,确诊多发性急性期脑梗死阳性61例,阴性24例。CT检查诊断阳性53例,阴性32例,其中仅有33例为真实多发性急性期脑梗死患者,阳性检出率为62.35%(53/85);MRI检查诊断阳性50例,阴性35例,其中仅有32例为真实多发性急性期脑梗死患者,阳性检出率为58.82%(50/85),CT、MRI检查阳性检出率比较,差异无统计学意义(χ2=0.222,P>0.05),见 表2。

表2 CT与MRI检查在多发性急性期脑梗死中的 检出结果比较(例)

2.3 CT与MRI检查对多发性急性期脑梗死患者不同发病时间的检出率比较与CT检查比,MRI检查发病时间<1 d的检出率显著升高,差异有统计学意义(P<0.05);而CT、MRI检查发病时间为1~3 d、>3 d的检出率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

表3 CT与MRI检查对多发性急性期脑梗死患者不同发病时间的检出率比较(%)

2.4 CT与MRI检查在多发性急性期脑梗死中的诊断效能比较CT、MRI检查诊断多发性急性期脑梗死的特异度、灵敏度、准确度、阴性预测值、阳性预测值经比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表4。

表4 CT、MRI检查在多发性急性期脑梗死中的诊断效能比较(%)

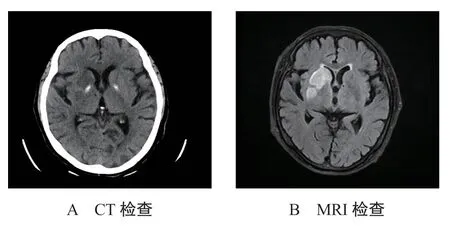

2.5 典型病例CT、MRI检查图像病例1,女性,73岁,患者5 h前突发言语不利伴左侧肢体乏力,无头痛、呕吐,无意识障碍,发病以来无昏迷抽搐,无黑朦晕厥,无畏寒发热,无心悸气喘,无咯血胸痛,无腹痛腹泻,无尿少肢肿。患者言语不利,左侧肢体无力,行走受限,纳眠稍欠,大、小便自解。其中CT检查显示:右侧基底节区斑片状低密度影,边界不清,双侧基底节区、放射冠及半卵圆区见多发斑片状低密度影,边界不清,见图1-A。MRI检查显示:双侧半卵圆区、双侧脑室旁边及右侧基底节区片状,斑片状及点状T2WI高信号,T1WI低信号影,DWI上右侧基底节区见片状高信号,见图1-B。病例2,女性,64岁,检查前1 d,患侧肢体无力伴言语不利,无黑朦晕厥,无头痛、呕吐,无饮水呛咳,无昏迷抽搐,无意识改变。发病以来无昏迷抽搐,无黑朦晕厥,无畏寒发热,无心悸气喘,无咯血胸痛,无腹痛腹泻,无尿少肢肿。患者言语不利,左侧肢体无力,纳眠稍欠,大、小便自解。其中CT检查显示:右侧基底节区片状低密度影,边界不清,C245377示双侧基底节及侧脑室旁见片状低密度影,边缘部分不清,见图2-A;MRI检查显示:右侧基底节区片状、T2WI高信号,T1WI低信号,DWI高信号,见图2-B。

图1 多发性脑梗死患者病例1 CT与MRI检查图

图2 多发性脑梗死患者病例2 CT与MRI检查图

3 讨论

临床相关研究已显示,多发性脑梗死发生主要与高血压、脑动脉硬化等因素有关,其中多以老年人为主,该疾病常起病急骤,严重者可导致血管性痴呆,伴随偏瘫、意识障碍等,增加患者痛苦,也加重家庭负担[8]。因此对老年多发性急性期脑梗死患者及时进行准确诊断,能够为临床诊断与治疗提供重要依据。数字减影血管造影是一种通过减影、增强和再成像的过程来获得清晰的纯血管影像的诊断方式,常作为诊断多发性急性期脑梗死的金标准,但数字减影血管造影属于有创且侵入性诊断方法,其造影剂的使用易损伤肾功能和神经,导致多种并发症的发生[9]。故亟需一种准确、全面的检查方法提高对老年多发性急性期脑梗死的诊断价值。

CT检查价格较低、操作方便,通过X射线扫描患者检测部位的厚度层面,利用机体不同区域组织对X射线的吸收,将其转变为可供识别的电信号,借助重建技术确定患者病灶体积、数量、部位等信息,可显示出密度升高的出血区域,以此来诊断多发性脑梗死患者的病情[10-11]。MRI检查不需造影剂即可成像,避免了骨性结构的影响,有效显示检测部位的病变情况,进而缩短了患者的检查时间;同时MRI对软组织的分辨率较高,加之磁共振弥散加权成像是一种可在活体中对分子弥散运动进行评价的无偿检查,不受水和脑脊液的影响,弥散速度较快,与CT检查相比,对急性期脑梗死的检查尤为敏感,发现病灶速度快,在疾病急性发作期可显示高信号,更清晰地检测出微小病灶,而且MRI检查在发现微小病灶的同时,还可将脑血管分布情况完整呈现出来,更进一步观察和识别了患者脑血管形态[12-13]。本研究结果显示,MRI检查检出病灶数量显著多于CT检查,检出病灶大小显著小于CT检查,检查时间显著短于CT检查,说明与CT检查相比,MRI检查可发现微小病灶部位与数量,缩短老年多发性急性期脑梗死患者检查时间。

此外,本研究结果还显示,MRI检查对于发病时间<1 d的老年多发性急性期脑梗死患者的检出率显著高于CT检查,但CT、MRI检查对于发病时间1~3 d、>3 d的老年多发性急性期脑梗死患者的检出率与总检出率,以及对老年多发性急性期脑梗死诊断的特异度、灵敏度、准确度、阴性预测值、阳性预测值比较,差异均无统计学意义,说明老年多发性急性期脑梗死患者经CT、MRI检查均具有一定的诊断价值,但MRI检查在对于早期老年多发性急性期脑梗死的检出率相对较高。分析原因可能为,CT检查具有图像清晰、扫描速度快等优势,其利用精确的γ射线、X射线束以及超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位做一个接一个的断面扫描,可显示侧脑室体旁晕状低密度区脑萎缩与脑白质疏松症,脑白质和脑皮质内多发的、大小不等的低密度梗死灶,但其在定性诊断某些部位方面存在一定的限制[14-15];而MRI检查作为断层成像的一种,该检查方式利用磁共振现象,通过从人体中获取到电磁信号,有助于人体信息的重建,能够获得任何方向的三维体图像及断层图像,甚至可以获取到波谱 - 空间分布的四维图像;此外,该检查方式还可显示患者两侧基底核脑皮质及脑白质内多发性的T1WI低信号和T2WI高信号[16-17]。因此CT、MRI检查对老年多发性急性期脑梗死均具有一定的诊断价值。老年多发性急性期脑梗死在发病期间,虽然会造成脑组织受损,但在疾病早期,患者脑细胞并未完全坏死,而MRI检查技术利用横断位、各斜面产生图像、冠状位等可提高图像质量,在疾病早期的诊断中更显优势[18]。所以,在今后对老年多发性急性期脑梗死患者进行影像学检查时,需结合CT、MRI的优劣势,选择合理的诊断方式。

综上,CT与MRI检查对老年多发性急性期脑梗死均具有一定的诊断价值,但与CT检查相比,MRI检查可发现微小病灶部位与数量,缩短检查时间,且对疾病早期的检出率相对更高,临床可根据实际情况,选择合适的检查方法。