中医治疗非哺乳期乳腺炎术后创面的疗效评价及其Meta 分析

2022-12-03代秋颖周悦吴晶晶孟畑叶媚娜陈红风

代秋颖 周悦 吴晶晶 孟畑 叶媚娜 陈红风

非哺乳期乳腺炎是发生在非哺乳期、非妊娠期的非特异性乳房慢性炎症性疾病,中医病名“粉刺性乳痈”[1-2],临床表现为乳房炎性结块,多伴红、肿、热、痛等局部症状,全身症状较轻[3]。其中医病机为素有乳络不畅,复因情志不舒、肝郁气滞,气郁血滞而成局部结块,郁久化热,热盛肉腐而成脓,反复破溃、难敛者可形成瘘管或窦道[4]。西医药物治疗包括抗生素、催乳素抑制剂、类固醇激素、免疫抑制剂等,手术包括局部切除及乳房切除术等[5-6]。非哺乳期乳腺炎病程迁延,部分患者治疗后形成反复发作的难愈性创面,破坏乳房外形,影响患者生活质量。减少延迟愈合可能性是创面修复的宗旨之一[7],在相关研究中,采用类固醇激素保守治疗的非哺乳期乳腺炎患者平均恢复时间为(5.21±2.01)个月,同时手术治疗的恢复时间为(1.53±0.67)个月[8]。Zhang 等[6]的Meta 分析显示,单纯手术治疗和单纯类固醇激素口服治疗的复发率均为21%。非哺乳期乳腺炎的中医疗法包括中药口服、中药外敷、化腐清创、针刺、拔罐、放血等[9-11]。此外,中医外治中的引流排脓、拖线、垫棉等措施在该病的不同时期亦有较好的治疗效果[12]。研究显示,中医药疗法联合手术治疗能提高该病的疗效、降低复发率[13-14]。中医药治疗对于创面的修复作用可能与调节局部微环境有关[15]。也有系统评价显示加入中医药治疗后在症状积分、痊愈率、有效率方面无显著优化[16]。本研究采用系统评价与Meta分析的方式,综合评价中医疗法对非哺乳期乳腺炎术后创面修复的临床疗效以及相关作用机制,为非哺乳期乳腺炎的综合治疗提供循证医学证据。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

①研究类型:研究中医疗法联合手术治疗非哺乳期乳腺炎临床疗效的临床随机对照试验。②研究对象:非哺乳期乳腺炎患者。③干预措施:观察组干预措施包括中药口服或(和)中医外治联合手术治疗,对照组为单纯手术治疗。在此基础上,两组同时给予其他相同干预方式的研究亦可纳入。④结局指标:必须包含有效率或(和)复发率,包含或不包含相关机制研究。

1.2 排除标准

①重复发表;②无法获取全文;③非中文、英文。

1.3 文献的检索策略

应用中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang)、维普中文期刊数据库(VIP)、PubMed、Embase、Cochrane Library 数据库,检索时间为建库至2022 年3 月。中文检索词包括 “非哺乳期乳腺炎”、“肉芽肿性乳腺炎”、“浆细胞性乳腺炎”、“治疗”等。英文检索词包括 “non-puerperal mastitis”、“granulomatous mastitis”、“plasma cell mastitis”、“periductal mastitis”等。

1.4 文献的筛选与录入

通过独立完成文献阅读,按照既定的文献纳入、排除标准进行文献筛选和资料提取,提取的资料包括文献的基本信息(题目、作者、发表年份)、研究对象的一般信息、主要干预措施和结局指标。由两人采取背对背方式录入文献,存在争议时第三方加入讨论。

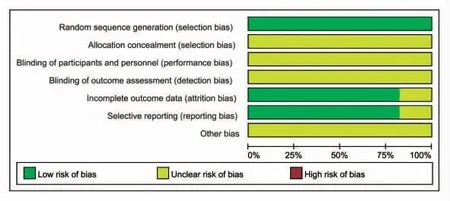

1.5 偏倚风险评价

应用Cochrane 系统评价手册(5.1.0 版)评估所纳入文献的偏倚风险,评估内容包括:①随机序列产生;②分配隐藏;③对研究者和受试者实施盲法;④对结局评估者实施盲法;⑤结局数据完整性;⑥选择性报告结果;⑦其他偏倚。评价标准分为“High”、“Low”、“Unclear”三个级别,通过偏倚风险图表示。

1.6 统计学方法

应用RevMan 5.3 软件进行Meta 分析。计数资料的效应指标为相对危险度(Risk ratio,RR);计量资料的效应指标为均数差(Mean difference,MD)。当I2<25%时,提示存在轻度异质性;当25%≤I2<50%,提示存在中度异质性;I2≥50%时,提示存在高度异质性[17];其中轻度异质性采用固定效应模型分析,中、重度异质性存在采用随机效应模型进行分析或放弃Meta 分析。本研究效应量以95%CI 表示,P<0.05提示差异有统计学意义。

2 结果

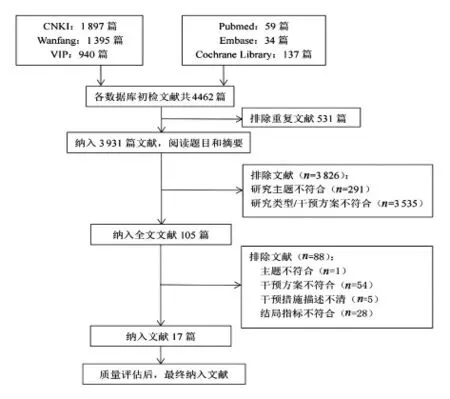

2.1 文献检索结果

按照检索策略共检索得到中文文献4 462 篇,排除重复文献531 篇;进一步阅读文题、摘要,排除研究主题不符合者291 篇、研究类型/干预方案不符合者3 535 篇;剩余105 篇文献进行全文阅读,进一步排除主题不符合者1 篇、干预方案不符合者54 篇、干预措施描述不清者5 篇、结局指标不符合者28 例;最终纳入文献17 篇[13-14,18-32]。文献筛选流程见图1,纳入文献基本特征及临床干预情况见表1、表2。

表1 纳入文献基本特征Table 1 Essential features of included studies

表2 纳入文献临床干预情况Table 2 Clinical interventions of included studies

图1 文献筛选流程图Fig.1 Flow chart of selection of studies for inclusion

2.2 纳入文献偏倚风险

17 篇文献均采用随机化方式分组,其中7篇[21,23-25,28-29,31]描述了采用随机数字表法,其余文献未提及随机方法;所有文献均未提及分配隐藏及盲法的应用。所纳入文献的偏倚风险见图2、图3。

图2 文献偏倚风险图Fig.2 Risk of bias graph

图3 文献偏倚汇总图Fig.3 Risk of bias summary

2.3 分析结果

2.3.1 有效率

15 篇[13-14,18-21,23-27,29-32]文献报道了有效率指标,共1 089 例患者,其中观察组与对照组分别544 例、545 例。观察组544 例患者中512 例有效,对照组545 例患者中400 例有效,各研究间存在中度统计学异质性(I2=35%,P=0.09),采用随机效应模型分析,结果显示观察组有效率94.12%(512/544),显著高于对照组73.39%(400/545),RR=1.25,95%CI(1.17,1.33),Z=6.68,P<0.01。对15 篇文献分析结果进行漏斗图绘制,可见漏斗图出现缺角,提示存在发表偏倚(图4、5)。

图4 观察组与对照组有效率比较Fig.4 Comparison of effective rate between observation group and control group

图5 漏斗图Fig.5 Funnel plot of effective rate

2.3.2 复发率

2.3.2.1 半年复发率

5 篇[14,18,22,27,32]文献报道了治疗后半年复发率,共343 例,其中观察组175 例、对照组168 例。观察组175 例中复发者21 例,对照组168 例中复发者71 例。各研究间无明显异质性(I2=0%,P=0.96),采用固定效应模型分析,结果显示观察组半年复发率12.00%(21/175),显著低于对照组42.26%(71/168),RR=0.29,95%CI(0.19,0.44),Z=5.75,P<0.01(图6)。

图6 观察组与对照组半年复发率比较Fig.6 Comparison of half year recurrence rate between observation group and control group

2.3.2.2 1 年复发率

5 篇[19,24,27-29]文献报道了治疗后一年复发率,共452 例。其中观察组230 例中复发者13 例,对照组222 例中复发者50 例。各研究间无明显统计学异质性(I2=0%,P=0.71)。采用固定效应模型分析,结果显示观察组一年复发率5.65%(13/230),显著低于对照组22.52%(50/222),RR=0.27,95%CI(0.15,0.47),Z=4.67,P<0.01(图7)。

图7 观察组与对照组一年复发率比较Fig.7 Comparison of one-year recurrence rate between observation group and control group

2.3.3 相关机制研究

2.3.3.1 外周血CRP 水平

3 篇[20,25,29]文献报道了治疗前后外周CRP 水平。结果显示,治疗前观察组与对照组CRP 水平差异无统计学意义,MD=-0.10,95%CI(-0.57,0.37),P=0.67);治疗后观察组与对照组相比,CRP 水平显著较低,MD=-3.14,95%CI(-3.38,-2.9),P<0.01(图8、9)。

图8 观察组与对照组治疗前外周血CRP 水平比较Fig.8 Comparison of CRP levels in peripheral blood between the observation group and the control group before treatment

图9 观察组与对照组治疗后外周血CRP 水平比较Fig.9 Comparison of CRP levels in peripheral blood between the observation group and the control group after treatment

2.3.3.2 外周血IL-6 水平

5 篇[25,29-32]文献报道了治疗前后外周血IL-6 水平。结果显示,治疗前观察组与对照组IL-6 水平差异无统计学意义,MD=-0.27,95%CI(-1.05,0.51),P=0.5);治疗后观察组与对照组相比IL-6 水平显著较低,MD=-12.50,95%CI(-13.19,-11.82),P<0.01(图10、11)。

图10 观察组与对照组治疗前外周血IL-6 水平比较Fig.10 Comparison of peripheral blood IL-6 levels between the observation group and the control group before treatment

图11 观察组与对照组治疗后外周血IL-6 水平比较Fig.11 Comparison of peripheral blood IL-6 levels between the observation group and the control group after treatment

2.3.3.3 外周血TNF-α 水平

3 篇[29-30,32]文献报道了治疗前后外周血TNF-α水平。结果显示,治疗前观察组与对照组TNF-α 水平差异无统计学意义,MD=-0.67,95%CI(-1.97,0.62),P=0.31;治疗后观察组与对照组相比TNF-α水平显著较低,MD=-8.47,95%CI(-9.49,-7.45),P<0.01(图12-13)。

图12 观察组与对照组治疗前外周血TNF-α 水平比较Fig.12 Comparison of peripheral blood TNF-α levels between the observation group and the control group before treatment

图13 观察组与对照组治疗后外周血TNF-α 水平比较Fig.13 Comparison of peripheral blood TNF-α levels between the observation group and the control group after treatment

2.3.3.4 外周血IgA 水平

4 篇[27,30-32]文献报道了治疗前后外周血IgA 水平。结果显示,治疗前观察组与对照组IgA 水平差异无统计学意义,MD=-0.01,95%CI(-0.08,0.05),P=0.69;治疗后观察组与对照组相比IgA 水平显著较低,MD=-0.44,95%CI(-0.50,-0.37),P<0.01(图14、15)。

图14 观察组与对照组治疗前外周血IgA 水平比较Fig.14 Comparison of peripheral blood IgA levels between the observation group and the control group before treatment

图15 观察组与对照组治疗后外周血IgA 水平比较Fig.15 Comparison of peripheral blood IgA levels between the observation group and the control group after treatment

2.3.3.5 外周血IgG 水平

4 篇[27,30-32]文献报道了治疗前后外周血IgG 水平。结果显示,治疗前观察组与对照组IgG 水平差异无统计学意义,MD=-0.10,95%CI(-0.43,0.24),P=0.57;治疗后观察组与对照组相比IgG 水平显著较低,MD=-1.30,95%CI(-1.59,-1.01),P<0.01(图16、17)。

图16 观察组与对照组治疗前外周血IgG 水平比较Fig.16 Comparison of peripheral blood IgG levels between the observation group and the control group before treatment

图17 观察组与对照组治疗后外周血IgG 水平比较Fig.17 Comparison of peripheral blood IgG levels between the observation group and the control group after treatment

3 讨论

创面愈合的过程包括止血、炎症、修复和重塑[33-34]。创面组织修复的局部环境表现为血管结构退化、肌成纤维细胞形成、永久性胶原基质形成以及局部炎症的缓解[35]。局部炎症是生理性创面恢复过程的一个环节[36],炎症与抗炎信号之间的协调、平衡影响创口愈合的进程[37]。炎性浸润状态时间较长被认为不利于创口的愈合,创面难愈也与细菌定植、生物膜形成、上皮过度增殖等因素有关[37]。NPM 的病理特征包括扩张导管或小叶周围浆细胞、淋巴细胞、中性粒细浸润,亦可见非干酪性肉芽肿[1];其病程中存在TH17 与Treg 细胞失衡以及免疫类型的转化[38-39]。治疗前TNF-a、IL-8、IL-6 等炎症因子以及IgA、IgG及补体C3 水平在非哺乳期乳腺炎外周血中表达水平高于治疗后[31]。IL-1、IL-6、TNF-α 等由创腔组织所聚集的中性粒细胞、M1 型巨噬细胞分泌,可促进局部炎症的发生[37,40]。TNF-α 和IL-6 在早期的创腔组织中水平较高,后逐渐下降[33]。IL-6 既有抗炎活性,也有促炎活性[41]。动物实验显示,TFN-α 对创面影响的效果与细胞类型和炎症因子的浓度相关[33]。NPM 的疗效相关机制研究十分有限,故通过荟萃分析较全面地汇总中医疗法对于术后创腔修复的相关机制具有一定临床意义。本研究经Meta 分析显示,联合中医疗法能更显著地降低NPM 患者外周血CRP、IL-6、TNF-α、IgA 与IgG 水平,故其临床疗效的相关机制可能与抑制炎症和调节免疫有关。

NPM 的病因具有多样性,由其衍生的治疗方法也种类繁多。西医疗法包括广谱抗生素、类固醇激素、抗结核杆菌、脓肿切开引流术、乳房区段切除术、瘘管切除术、乳头成形术等[42-45]。一项包含1 483 例样本的荟萃分析显示,手术联合类固醇激素治疗的完全缓解率优于单独应用手术或者类固醇激素治疗,在该分析纳入的30 项研究中,上述3 种手段也是最常见的西医疗法[6]。然则,专家共识中也提示,对于西医药物等治疗要注意可能出现的不良反应,如皮质类固醇激素引起的皮质功能亢进、抗结核药物存在引起肝功能异常机率等[1]。一项针对128 例非哺乳期乳腺炎的回顾性研究显示,半年内,激素治疗复发率54.35%,手术治疗复发率48.84%,激素联合手术治疗复发率15.38%[46]。通常认为,NPM 病程中可见溢液期、肿块期、脓肿期、瘘管期[4],每个时期有相应的治疗原则,不可一概而论。对于脓肿、瘘管形成,或反复发作、经久难愈的病变,通畅引流、彻底清创是其治疗的关键[47]。中医治疗在这一方面具有独特优势,如肿块初起予清热散结治疗,成脓后引流排脓,瘘管形成者可采用挂线或垫棉治疗等[48],中医疗法在该疾病中的灵活应用有利于病灶清除、症状缓解以及疮腔的恢复[49]。在本研究结果中,中医疗法联合手术治疗非哺乳期乳腺炎的有效率为94.12%,半年复发率为12.00%,显著优于单纯手术治疗或联合其他西医治疗的对照组,更有利于创面的修复。

相较而言,系统评价在证据等级评价中处于较高的位置,因此本研究也存在一定局限性,对于NPM 这一类慢性、反复性疾病,在临床中,实施高质量的随机对照试验存在一定难度,影响证据质量等级的评价。且所纳入文献,由于病例来源、一般情况、疾病特征等差异,存在一定临床异质性,并且在Meta 分析中也显示出轻-中度的统计学异质性,故对本研究结果需慎重对待,有待进一步验证。