相山铀矿田矿体分布规律研究新进展

2022-12-02张万良郭福生吴志春周万蓬许谱林罗建群

张万良,郭福生,李 嘉,吴志春,周万蓬,许谱林,罗建群

(1. 核工业二七〇研究所 南昌市放射性地质与环境治理重点实验室,江西 南昌 330200;2. 东华理工大学 核资源与环境国家重点实验室,江西 南昌 330013)

相山矿田是我国典型的热液型铀矿田,行政区划上位于江西省中部乐安县与崇仁县交界处,成矿区划上位于华南铀矿省赣杭铀成矿带的西南端。相山地区自1957年发现航空伽马异常以来,已发现横涧、邹家山、沙洲等近30个铀矿床,铀矿地质研究不断取得新的成果。在区域成矿环境方面,李子颖等(2014)提出了矿床受区域深部热点构造控制的新观点,郭福生等(2018)建立了相山矿田的三维地质成矿预测模型;在成矿作用方面,张万良等(2021)提出了水力压裂铀成矿作用的新概念;在矿化蚀变分带方面,吴玉等(2013)认为从矿体到围岩可依次划分为5个带,分别为矿化中心带(萤石化+水云母化+碳酸盐化+硅化)、矿旁蚀变带(红化+绿泥石化+弱萤石化+弱硅化)、近矿蚀变带(强绿泥石化+水云母化)、远矿蚀变带(钠长石化+水云母化)和微弱蚀变带(弱水云母化)。

近来,笔者对文献资料再次调研发现,以往的铀矿地质研究主要侧重于成矿条件、成矿环境的研究(宏观),或聚焦于成矿作用和矿床成因方面的研究(微观),而对矿体特征特别是对矿体的分布规律的研究,则停留在单个矿床矿体的描述阶段。相山矿田西部和北部铀矿床分布较密集,近年勘查又取得了重要进展,在一些矿床之间发现了大量新的工业矿体,矿床之间似乎没有明显的分界标志,矿床与矿床有连点成片的趋势。因此,打破矿床范围概念束缚,从矿田角度对矿体地质特别是对铀矿体分布规律研究显得尤为迫切和有意义。

本次研究以矿体为主要对象,以查明矿体分布规律为主要目标,开展了新老资料的再研究和探采资料的对比分析,发现矿体呈现一定的空间分布规律。通过对这些矿体的空间分布规律进行阐述,以期为矿床之间空白区的找矿工作部署提供新依据。

1 矿田地质概况

相山矿田产于相山火山侵入杂岩中,平面呈椭圆形,东西长约20 km,南北宽约14 km,面积约318 km2。矿田基底为青白口系黑云母石英片岩、千枚岩,盖层为晚白垩世红层(图1)。

图1 相山火山侵入杂岩地质图(张万良等,2011)Fig.1 Geological map of Xiangshan volcanic intrusive complex1.第四系黏土、砾石;2.上白垩统龟峰群紫红色砂岩、砂砾岩;3.下白垩统鹅湖岭组碎斑熔岩;4.下白垩统打鼓顶组流纹英安斑岩;5.下白垩统打鼓顶组火山碎屑岩;6.上三叠统安源组石英砂岩、页岩;7.青白口系片岩、千枚岩;8.斑状花岗岩(花岗斑岩);9.加里东期花岗岩;10.岩相界线;11.断层(F1.芜头-同富断裂;F2.芜头-小陂断裂;F3.邹家山-石洞断裂;F4.布水-芙竹坪断裂;F5.沙洲-游坊断裂;F6.奥村-响石断裂;F7.咸溪断裂);12.矿床

相山火山侵入杂岩主要由早白垩世碎斑熔岩、流纹英安斑岩、斑状花岗岩(花岗斑岩)及火山碎屑岩组成,形成年龄为132~141 Ma(郭福生等,2016)。其中,碎斑熔岩分布面积约为220 km2,是相山火山侵入杂岩的主体岩石。岩石呈灰白色、浅肉红色,碎斑结构,块状构造,由碎斑和基质两大部分组成,其中碎斑晶含量为50%~60%,成分有钾长石、石英、斜长石和黑云母等,大小为2~5 mm。从边缘至中心,碎斑熔岩的碎斑成分相同,但具有明显的相变特征,可分为边缘相(玻基结构)、过渡相(微晶镶嵌结构)及中心相(全晶质似斑状结构),它们呈渐变过渡关系。

流纹英安斑岩地表主要分布在相山矿田西北部,呈岩层、岩脉、岩枝状,在东部和西南部也有零星出露,呈岩滴、岩脉状,总面积约10 km2,约占相山火山侵入杂岩面积的3%。与流纹英安斑岩伴生的岩石有流纹英安质集块岩和隐爆角砾岩。

斑状花岗岩(花岗斑岩)呈岩株、岩墙、岩脉、岩滴、岩枝等形态分布于相山杂岩的边部,数十个大小不等、形态各异的岩体面积共约42 km2。斑状花岗岩体从中心到边缘,岩石结晶程度降低,岩体中心为似斑状结构,边缘为斑状结构,中心至边缘斑基之比从1∶1到1∶5。基质部分由中心到边缘的变化是:细粒花岗结构→显微文象结构→霏细结构。岩体边缘相黑云母含量减少,长石、石英斑晶受到熔蚀交代作用出现乳白色显微文象结构边,同时发育六方双锥石英。

火山碎屑岩归于打鼓顶组第一段,主要有凝灰岩、熔结凝灰岩、火山角砾岩等,在碎斑熔岩中,经常见到火山碎屑岩的捕获体。

相山矿田铀矿化空间分布不均匀,矿床主要分布在矿田北部和西部,东部仅1个矿床,相山中部和南部至今尚未发现工业矿床,仅稀疏分布一些小矿点。对于这种分布特征的主要影响因素,张万良等(2007)认为是剥蚀程度不同造成的,矿田东南部剥蚀程度较高,西北部较低。从目前勘探程度看,矿田内铀矿床垂幅为200~1 100 m,其中矿田西部的矿床,矿化垂幅较大,而东部和北部的矿床,矿化垂幅较小,但北部的部分矿床的矿化垂幅随着勘探深度的加大有不断增大趋势。

矿田内赋矿围岩包括碎斑熔岩、流纹英安斑岩和斑状花岗岩(花岗斑岩)等。目前发现仅云际矿床大多数矿体产于碎斑熔岩中,而由碎斑熔岩与流纹英安斑岩共同控制的矿床较多,如邹家山、居隆庵、李家岭、书塘、石洞、河元背和牛头山等矿床。此外,由斑状花岗岩(花岗斑岩)控制的铀矿床也较多,且主要分布在相山北部,如沙洲、横涧、岗上英、石马山、红卫、湖田、何家、源头和湖港等矿床,其中以沙洲、横涧矿床较为典型。主要产于隐爆角砾岩筒中的铀矿只有巴泉矿床的4号矿体。不同的赋矿围岩,矿体的产状无明显不同。

相山矿田累计矿体数量数千个,各矿床规模大小不等,其中矿体数量和分布特征也不尽相同,如邹家山矿床圈定工业矿体1 000余个,沙洲矿床圈定工业矿体近200个,云际矿床圈定工业矿体81个,巴泉矿床除4号柱状矿体外,还圈定了大量脉状矿体。本次研究发现,这些矿体呈现一定的分布聚集规律,即矿体沿水力压裂构造分布、矿体受小岩体形态控制、矿体趋于沿岩性接触带附近集中。

2 矿体沿水力压裂构造分布

2.1 矿体与水力压裂构造关系

相山矿田矿体形态复杂,虽然大部分矿体呈脉状,个别呈筒状,但脉状矿体也表现出多种类型,如折线形、弧形、“Y”形、“人”字形和树杈状等。有些矿体的形态很不规则。矿体的内部结构,特别是一些富矿脉,呈角砾状、糜棱状,角砾有时呈撒裂状,被萤石、水云母等蚀变矿物胶结。糜棱状结构的富矿石,并非剪切应力下的糜棱岩,镜下未见矿物有任何定向排列或构造受力迹象,反映了成矿构造不是形成于地壳浅部的脆性构造,与构造动力作用形成的断层、裂隙、断层带性质截然不同,而是一种形成于地壳一定深度的特殊破裂构造,即水力压裂(流体致裂)构造(张万良,2017)。

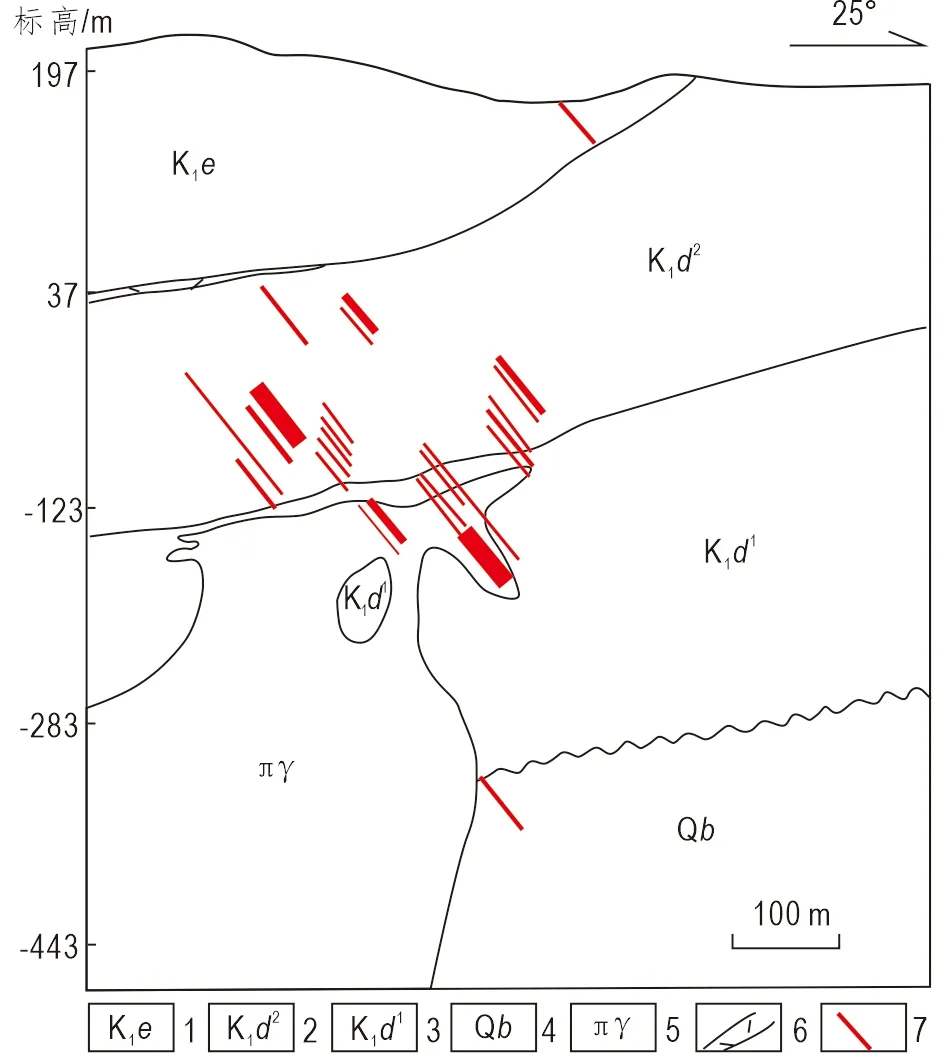

岩浆侵入的流体流动模拟试验表明,侵入体上方是流体聚焦流动的有利位置,流体通量远大于旁侧围岩,流体在此经历沸腾和减压过程,足以引起围岩发生流体致裂。矿床及矿体的分布与不同形态的斑岩体有成因联系。相山北部铀矿床几乎都有小岩体或隐伏小岩体,绝大部分矿体赋存在小岩体内部及其接触带附近。外接触带中的矿体一般富集于接触带附近几十米至几百米的范围内,极少数远离接触带,而岩体上覆岩层中的矿体多数位于岩体顶部之上200~400 m(图2)。

图2 岗上英矿床71A剖面(据邵飞等,2011修改)Fig.2 Section 71A of Gangshangying deposit1.下白垩统鹅湖岭组碎斑熔岩;2.下白垩统打鼓顶组流纹英安斑岩;3.下白垩统打鼓顶组火山碎屑岩;4.青白口系片岩、千枚岩;5.斑状花岗岩(花岗斑岩);6.细火山碎屑岩;7.矿体

上覆岩层中的矿体、矿带多与深部隐伏小岩体有关,即上部有矿体、矿带,深部一般也有隐伏岩体存在,北部各矿床几乎无一例外,西部邹家山、河元背、居隆庵等矿床深部也发现了隐伏小岩体(花岗斑岩)。而且上覆岩层中的富矿地段与隐伏岩体中的矿体富集部位上下相对应,隐伏岩体的展布方向与上覆岩层中矿带分布方向往往相关联。

此外,矿脉与围岩界线截然,脉壁没有擦痕、阶步等断层作用标志,矿床及矿体的产出与区域上的断裂构造没有明显的时空关系。相山矿田邹-石(邹家山-石洞)断裂,长期被认为是一条成矿或控矿构造,但张万良(2014)调查发现,大部分矿体并不产于邹-石断裂内,断裂没有控制矿体几何形态,不是矿质直接充填或交代的地质构造单元,不具成矿构造的特点。矿体的分布特征没有表现出与邹-石断裂的成生联系。邹-石断裂在地形上呈现线性沟谷,遥感影像图上呈现清晰的线性影像,切错了花岗斑岩。其形成的构造岩主要是围岩的破碎角砾、透镜体和构造泥,以脆性变形为主,温热水与之关系密切。据此认为,邹-石断裂具有新构造活动的踪迹,推测其形成于新近纪-第四纪,属矿后构造。

此外,矿田东部云际矿床通常认为是受云际断层控制,但实际上云际断层也是矿后构造,因断层中可见定向排列的构造透镜体、灰黑色糜棱岩、灰绿色鳞片状构造泥以及赤铁矿化、钠长石化碎斑熔岩或矿石透镜体或角砾。可见,云际矿床虽然产在云际断裂上盘,但该断层与云际矿床难以建立成因联系。

本研究认为,水力压裂构造除控制脉状矿体形态外,还控制着筒状矿体形态,如巴泉矿床4号矿体。巴泉4号矿体与角砾岩筒在空间分布上和成因上都有密切的关系。铀矿体与岩筒产状一致,铀矿化范围和规模与角砾岩筒基本一致,呈同心筒状。铀矿化按岩筒分带特征,可分两种赋存形式:一种在岩筒内部角砾岩带中,矿化主要赋存在角砾之间胶结物和小角砾中(40 cm以下),这与岩石破碎程度有关。一般而言,岩石破碎程度越高,角砾越小,胶结物越多,矿化就越好,反之矿化则较差,所以胶结物中矿化较富,品位可达0.3%以上,小粒径角砾中矿化品位一般为0.05%~0.30%,大粒径角砾只在其边缘表面形成皮壳状工业矿化层,角砾内部矿化较差。另一种矿化产在外部密集裂隙带中。

2.2 邹家山矿床水力压裂构造展布规律

邹家山矿床水力压裂构造多表现为弯曲状、分叉状或树杈状的裂隙形态(图3),有的裂隙中充填有隐爆碎屑岩脉或透镜体,目前尚未发现隐爆岩筒构造形态。陈柏林等(2021)认为,邹家山铀矿床含矿构造系统是弧形裂隙夹透镜状岩块,与笔者观察到的现象是一致的。

图3 树杈状水力压裂裂隙Fig.3 Crotch hydraulic fracturing fracture

邹家山矿床矿体产状变化较大,NE端矿体走向大多为NE向,倾向NW,而往SW方向,矿体产状较复杂,有的矿体呈近EW走向,倾向S,有的呈NW走向,倾向SW,还有的呈SE走向,倾角较大。矿体的产状变化反映了水力压裂构造的产状变化规律。

3 矿体受小岩体形态控制

相山杂岩体的碎斑熔岩规模较大,而其他浅成-超浅成侵入体(层)规模较小,统称为小岩体,如斑状花岗岩(花岗斑岩)、流纹英安斑岩、斜长花岗斑岩(石英二长斑岩或英安斑岩)等。小岩体呈小岩株、岩墙、岩滴、岩脉、岩枝产出,从北、东、南三面围绕相山分布,组成一个较典型的半环状构造,这些小岩体控制了众多矿床矿体的产出,是相山地区铀成矿的重要先决条件之一。

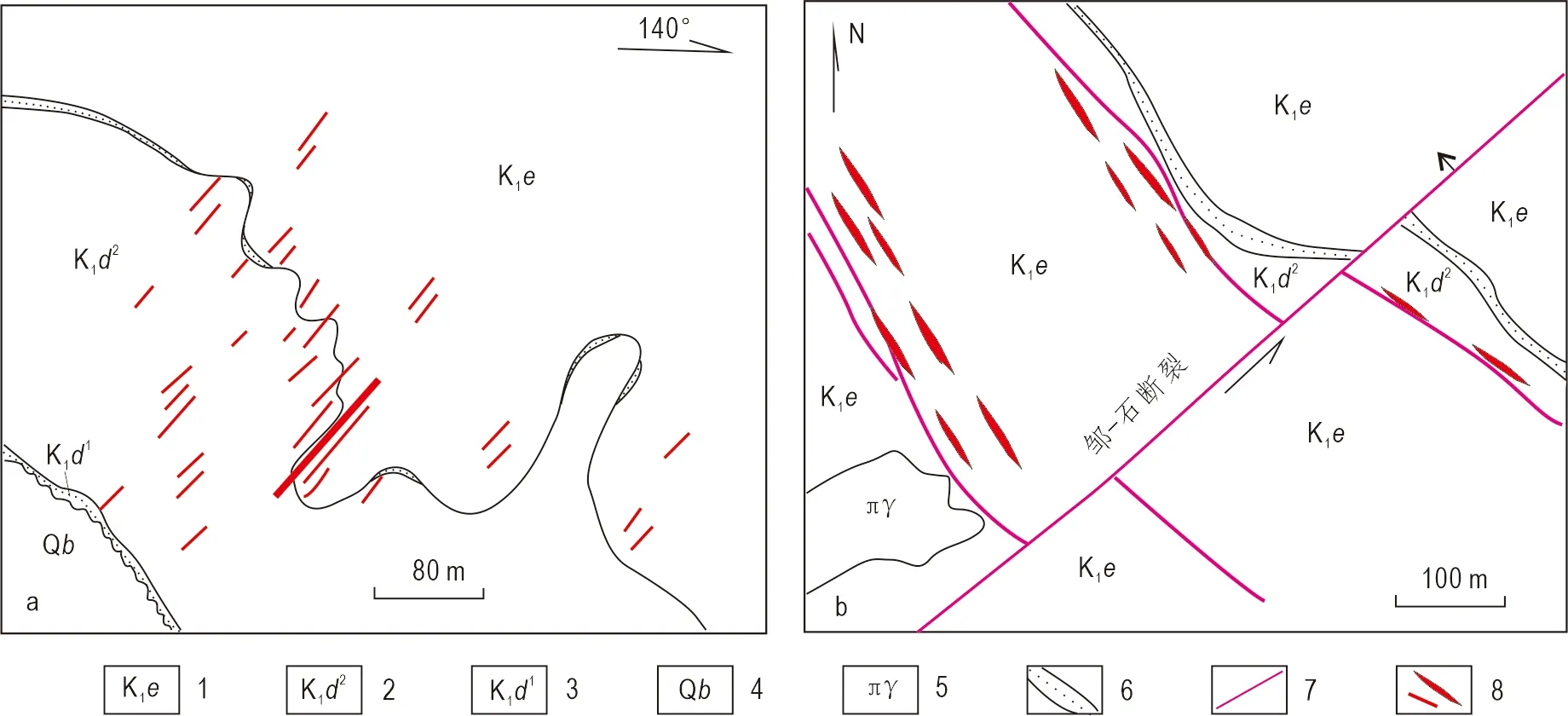

与碎斑熔岩相比,小岩体的形成年龄或老或新,但与铀矿化空间关系均较为密切。除了小岩体内外带容易形成水力压裂构造外,小岩体本身及其形态变化地段也控制了部分矿床矿体分布。沙洲矿床矿体主要产于沙洲岩墙的内部,矿体展布方向与岩墙走向一致,横涧、岗上英矿床矿体走向与弧形花岗斑岩岩体走向大致平行(图4),矿体产状随着岩体的产状变化而变化。

图4 横涧-岗上英地区不同中段控矿岩体形态(1)核工业二七〇研究所,中核抚州金安铀业有限公司, 2009. 江西省乐安县山南铀矿接替资源勘查报告[R].Fig.4 Morphology of ore-controlling rock mass in different middle sections of Hengjian-gangshangying area1.下白垩统打鼓顶组流纹英安斑岩;2.下白垩统打鼓顶组火山碎屑岩;3.青白口系片岩、千枚岩;4.斑状花岗岩(花岗斑岩);5.矿体;6.矿井及编号

小岩体形态复杂,其产状、厚度变异部位往往是矿体聚集的有利部位。如岩管的膨大部位(图5a),“7”字形岩体顶部和拐弯部位(图5b),两组岩体相交部位(图5c),岩体分支和舌形体的接合部位(图5d),弧形岩体的内弧部位等,都是致裂潜力较大的地段,是有利于成矿的部位。

小岩体或岩墙的产状决定了矿床或矿体的空间分布特征,如沙洲岩体呈NWW向岩墙展布,其内部发育的控矿构造也呈NWW向,控矿破裂带沿走向延伸近2 000 m,延深400 m以上,走向为208°~330°,倾向南(西),倾角为40°~80°。

居隆庵矿床矿体富集地段离似层状的小岩体(花岗斑岩)不远,或位于其前峰位置。似层状小岩体主要分布在深部北端的晶玻屑凝灰岩层内,有的与流纹英安斑岩下界面直接接触,小岩体层厚为20~40 m,局部见工业铀矿化。

花岗质小岩体与铀矿化有密切的空间关系,但时差也较明显,斑状花岗岩(花岗斑岩)锆石U-Pb年龄为132~137 Ma,斜长花岗斑岩(英安斑岩)的单颗粒锆石U-Pb年龄为(129.5±2.0) Ma,煌斑岩锆石U-Pb年龄为(125.1±3.1) Ma(范洪海等,2005),铀矿化的年龄多集中在100 Ma之后。

4 矿体趋于沿岩性接触带附近集中产出

不同岩性、不同岩相的接触带,由于存在物理化学性质的差异,形态、产状多变,致裂潜力较大,水力压裂构造发育,特别有利于包括铀矿床在内的热液金属矿床的形成。

相山杂岩体组成较复杂,不同岩性接触带广泛分布,如流纹英安斑岩与碎斑熔岩的接触带、碎斑熔岩与斑状花岗岩(花岗斑岩)的接触带、斑状花岗岩(花岗斑岩)与变质岩、火山碎屑岩的接触带等。这些不同岩性接触带存在明显的物理化学条件差异,是构造薄弱地带,容易破裂,热液作用强烈,是铀成矿的有利部位。不同岩性接触带控制了相山多个铀矿床或矿体的空间分布。

邹家山矿床4号带是相山矿田矿体较集中的地带之一,群脉型矿体主要产于流纹英安斑岩与碎斑熔岩的接触界面附近(图6a)。该处接触界面凹凸不平,产状变异大,远离接触面(带),矿体趋于减少。

石洞矿床容矿构造为3条北西向破裂裂隙带(图6b),这些裂隙带也位于流纹英安斑岩的内外接触带附近,是水力压裂作用形成的构造裂隙带,细粒的流体角砾岩发育绿泥石化、赤铁矿化、萤石化、钠长石化、硅化等蚀变。

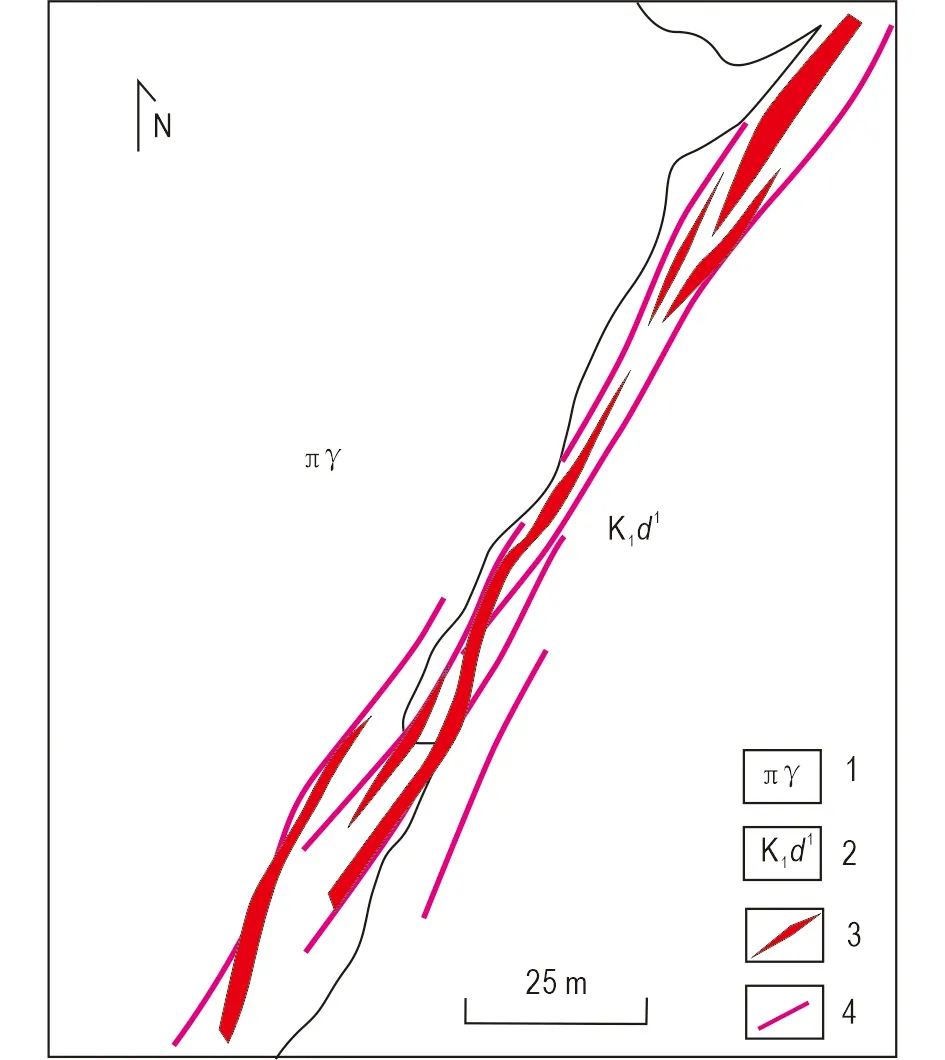

横涧矿床由主矿带、4号、7号和9号等矿带组成。其中主矿带位于矿床中部,即斑状花岗岩(花岗斑岩)岩墙与火山碎屑岩的内外接触带(图7),受一弧形流体致裂裂隙带控制,裂隙带由一系列规模不等、走向大致平行的密集裂隙群组成。矿带走向长约1 000 m,宽为20~60 m,垂向延深达400 m。

斑状花岗岩(花岗斑岩)与碎屑岩之间的接触面附近即是成矿有利的空间。这2种岩石在化学成分上有差异,在物理性质上也不同,前者致密,后者孔隙度较大。同时接触带附近是构造薄弱部位,容易引发流体致裂,从深部或侧方来源的含铀热液,在接触面附近相遇最容易引起沸腾、隐爆和溶液的分解和矿质沉淀。

岩性变异带或接触带控制矿床矿体定位的现象在其他金属矿产中也经常见到:如安徽月山铜矿的绝大部分矿体产在形态复杂、产状显著变化的岩体东枝南部接触带(赵义来等,2010);江西德兴斑岩铜钼矿床,岩体与地层接触带附近蚀变作用最强,接触带是铜、钼矿化的富集中心(文鹏等,2014)。

图5 相山矿田铀矿化与小岩体关系图(2)江西省地质局核地质大队,1963. 610矿床611地段最终储量报告[R].(3)江西省地质局核地质大队,1967. 610矿床613地段最终储量报告[R].(4)江西省地质局核地质大队, 1980. 610矿田6117矿床最终储量报告[R].Fig.5 Relationship between uranium mineralization and small rock mass in Xiangshan ore fielda.岗上英45号剖面示意图;b.岗上英19号剖面示意图;c.6117平面图;d.横涧0号剖面示意图;1.下白垩统打鼓顶组流纹英安斑岩;2.下白垩统打鼓顶组火山碎屑岩;3.青白口系片岩、千枚岩;4.斑状花岗岩(花岗斑岩);5.铀矿体;6.断层

图6 邹家山4号带某剖面(a)和石洞矿床平面图(b;张万良,2014)Fig.6 Profile of No.4 belt of Zoujiashan deposit(a) and plan diagram of Shidong deposit (b)1.下白垩统鹅湖岭组碎斑熔岩;2.下白垩统打鼓顶组流纹英安斑岩;3.下白垩统打鼓顶组火山碎屑岩;4.青白口系片岩、千枚岩;5.斑状花岗岩(花岗斑岩);6.细碎屑岩;7.断裂;8.矿体

岩性接触带控矿是边缘成矿概念的范畴,孙启祯(2001)论述了边缘成矿理论,提出边缘时空的最大特征是由于异相差异产生的边缘效应。异相差异是指不同物体或事物在类型、组成和属性等方面所具有的差异。大部分矿床是沿着不同类型和级别的大地构造单元或地质体的边缘,即异相交接带分布的。边缘成矿是一种普遍规律,但是边缘成矿并不意味着所有边缘部位都可成矿。

众多研究成果表明,岩性变异带、岩体的内外接触带,包括岩体的凹部、凸部及缓、陡变异部位,是岩石结构构造、矿物、化学成分的变异带,是构造变形的薄弱带,是水力压裂构造的频发地带,是矿液汇集和活动的有利场所,是矿床甚至矿田定位的最有利因素之一。相山矿田矿体沿不同岩性接触带集中分布,也是这种边缘成矿理论的具体体现。

图7 横涧矿床170 m中段矿体呈带状展布(张万良等,2011)Fig.7 Belt shaped ore bodies in the 170 m section of the Hengjian deposit1.斑状花岗岩(花岗斑岩);2.下白垩统打鼓顶组火山碎屑岩;3.铀矿体;4.断裂裂隙

5 结论

相山矿田是华南铀矿的重点矿田,研究程度较高,成果丰富。近年勘查成果又进一步证实了铀矿床主要分布在矿田西部和北部的地质事实,铀矿体成群成带分布,而且许多矿床之间没有截然的分界标志。鉴于以前矿体地质尤其是矿体分布聚集规律研究为薄弱环节,本次对整个矿田的矿体分布规律开展了深入研究。通过研究,发现了较明显的矿体分布规律,即矿体主要沿水力压裂构造分布、矿体产出与小岩体形态关系密切、矿体趋于沿接触带附近集中分布。本次研究成果可望为相山矿田矿床之间空白区的找矿工作部署提供参考。