超声引导下2种入路收肌管神经阻滞对全膝关节置换术后镇痛和运动功能的影响

2022-11-30钱玉莹凌祥伟王雪飞戴礼鸣

钱玉莹,潘 蓓,凌祥伟,王雪飞,戴礼鸣,朱 霁

(皖南医学院第二附属医院麻醉科,安徽芜湖 241000)

随着人口老龄化的发展及医疗技术的进步,我国全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)数量不断增加。TKA后充分的疼痛治疗,可以协助早期功能锻炼,缩短住院时间,提高患者满意度[1]。收肌管神经阻滞(ACB)可为TKA患者术后提高良好的镇痛效果,同时保留股四头肌肌力,有助于患者早期康复锻炼[2]。因此ACB术后镇痛效果和对膝关节运动功能的影响值得关注和研究。然而由于收肌管解剖的特殊性,ACB理想化注射点部位存在争议。研究显示,不论是近端收肌管神经阻滞(PACB)还是远端收肌管神经阻滞(DACB)都有其缺点和优势,2种方法对股四头肌肌力的影响和镇痛效果有所不同[3]。因此,本研究通过比较PACB和DACB对TKA术后镇痛效果和运动功能的影响,为ACB入路选择和术后镇痛管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究经本院医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。选取2019年6月至2022年4月于本院骨科拟在全身麻醉下行TKA的患者,性别不限,美国麻醉医师协会(ASA)分级为Ⅰ~Ⅱ级,年龄45~75岁,BMI<28 kg/m2。所有患者均因膝关节骨性关节炎计划行TKA,排除术前患肢感觉运动功能异常、阿片类药物依赖、周围神经病变、肝肾功能不全、凝血功能障碍异常、穿刺部位感染及对局部麻醉药(罗哌卡因)或其他全身麻醉药物过敏的患者。采用随机数字表方法将患者随机分为2组,PACB组和DACB组,每组32例。2组患者一般资料和临床特征比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

患者进入手术室后取平卧位,开放外周静脉,输入乳酸林格氏液,动态监测记录无创动脉血压、心率、体温和血氧饱和度及脑电双频指数(BIS)等基本生命体征。给予咪达唑仑0.02 mg/kg,作阻滞前镇静准备。PACB组:取髂前上棘和髌骨上缘连线的中点,将超声探头向下寻及股动脉、缝匠肌、长收肌和股内侧肌。当股动脉位于缝匠肌内侧时,为收肌管近端,股动脉周围呈像为卵圆形的高回声结构,即为隐神经,采用平面内技术穿刺,先局部注射1%的利多卡因作局部浸润,缓慢进针针尖抵达缝匠肌内侧缘和股动脉之间,隐神经周围注射,回抽无血,注射2 mL生理盐水(<5 mL),确定药液扩散后,注射0.375%罗哌卡因20 mL[4]。DACB组:患者取仰卧位,暴露患侧大腿,取髂前上棘和髌骨上缘连线的中点将超声探头由此水平向远端滑动,当看到缝匠肌内侧缘和长收肌内侧缘相交时定位股三角顶点水平。继续向远端滑动探头,当看到股血管远离缝匠肌潜入深面,定位收肌腱裂孔,其近端2~3 cm处即为远端收肌管阻滞的穿刺点水平[5]。采用平面内技术穿刺,先局部注射1%的利多卡因作局部浸润,缓慢进针在隐神经周围注射,回抽无血,注射2 mL生理盐水(<5 mL),确定药液扩散后,注射0.375%罗哌卡因20 mL。麻醉诱导:静脉依次注射丙泊酚2 mg/kg,舒芬太尼0.5 μg/kg,罗库溴铵 0.6 mg/kg,吸氧去氮 3 min 后放入喉罩,行正压同步间歇指令通气(SIMV)模式,监测呼气末二氧化碳(PetCO2),设置潮气量(VT)6~8 mL/kg,呼吸频率(RR)12~13 次/分钟,吸呼比(I∶E)1∶2,维持PetCO2在 35~45 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),术中血压波动不超过术前水平的20%,BIS值在40~60。麻醉维持采用:输注异丙酚40~80 μg·kg-1·min-1,瑞芬太尼0.05 μg·kg-1·min-1,吸入七氟醚(0.7 MAC)维持麻醉,按需追加罗库溴铵0.2 mg/kg。术后镇痛:所有患者均接受静脉自控镇痛(PCIA),患者自控镇痛(PCA)设定:舒芬太尼100 μg+帕洛诺司琼0.25 mg+生理盐水配至100 mL,输注速度2 mL/h,PCA剂量2 mL,锁定时间15 min。患者送入麻醉后监测治疗室(PACU)进行麻醉复苏,在完全清醒、药物无蓄积后拔除喉罩,拔管后Steward评分>4分时送回病房。术后视觉模拟评分(VAS)≥4分时,给予50 mg氟比洛芬酯作补救镇痛。

1.3 观察指标

(1)记录术后4、6、8、12、24、48 h的静息和运动VAS。(2)评估术前及术后24、48 h的股四头肌肌力(Lovett分级),0级:无可见或可感觉到的肌肉收缩;1级:可扪及肌肉轻微收缩,但无关节活动;2级:在消除重力姿势下能全关节活动范围运动;3 级:能抗重力作关节活动范围的运动,但不能抗阻力;4 级:能抗重力和一定的阻力[6]。(3)测量术前及术后24、48 h膝关节活动度(ROM)。(4)术后24 h内舒芬太尼的总消耗量、补救镇痛次数和不良反应。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 2组VAS比较

与PACB组比较,DACB组术后4、8、12 h静息和运动VAS明显降低(P<0.05);术后24、48 h 2组静息和运动VAS比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1、2。静息状态下:F组别=10.610,P组别=0.002;F时点=9.521,P时点<0.001;F交互=0.627,P交互=0.621。运动状态下:F组别=8.097,P组别=0.006;F时点=11.436,P时点<0.001;F交互=0.832,P交互=0.527。

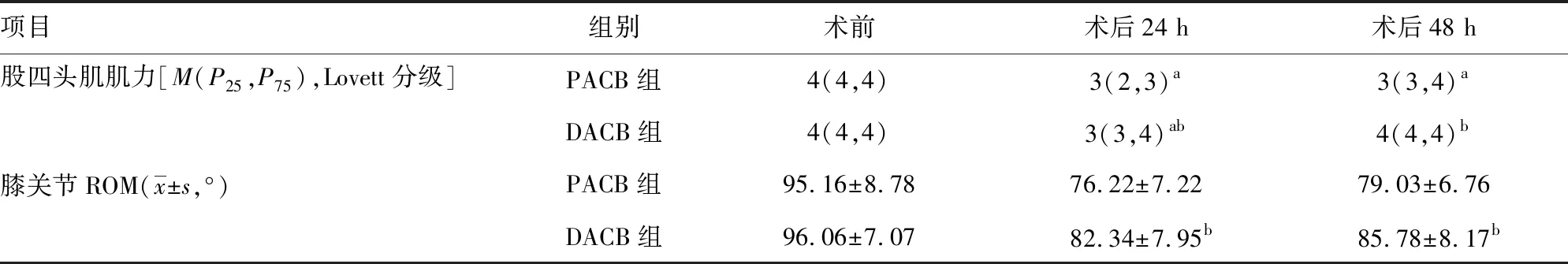

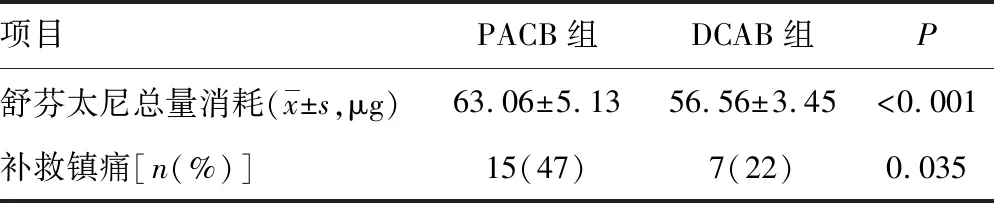

2.2 2组VAS、股四头肌肌力、芬太尼总消耗量及补救镇痛比较

与术前比较,PACB组和DACB组术后24 h股四头肌肌力下降(P<0.05),PACB组术后48 h股四头肌肌力下降(P<0.05),DACB组术后48 h股四头肌肌力无明显下降(P>0.05);与PACB组比较,DACB组术后24、48 h股四头肌股四头肌肌力、ROM明显增高(P<0.05)。见表3。DACB组24 h芬太尼总消耗量及补救镇痛占比低于PACB组(P<0.05),见表4。

表1 2组患者术后不同时间点的静息状态下VAS比较分,n=32)

表2 2组患者术后不同时间点的运动状态下VAS比较分,n=32)

表3 2组3个不同时间点股四头肌肌力及膝关节ROM比较(n=32)

表4 术后24 h内舒芬太尼的总消耗量及补救镇痛比较(n=32)

3 讨 论

本研究主要目的是比较PACB和DACB对TKA术后镇痛效果和运动功能的影响。收肌管的定位和收肌管内的神经分布情况是ACB成功与否的关键。收肌管上连股三角,下连腘窝,股的远端定点三角(长收肌内侧缘和缝匠肌内侧缘的交汇点)和收肌裂孔是定义收肌管起止的结构[7-8]。PACB,即注射点在长收肌和缝匠肌交界处阻滞隐神经和股内侧神经肌支;DACB,即在收肌裂孔处注射局部麻醉药物,阻滞腘窝神经丛[9]。近年来收肌管定位和ACB入路的研究越来越多。国外学者MARIANO等[10]发现PACB较DACB可能提供更好的镇痛效果,并且没有导致股四头肌无力。而在MEIER等[11]的研究中,PACB和DACB 2组术后24 h阿片类药物消耗或疼痛评分的差异无统计学意义(P>0.05)。不同方法入路的ACB的解剖和镇痛效果仍然存在争议。

本研究结果显示,PACB和DACB都可以为TKA后提供良好的镇痛效果,但DACB可以提供更好的镇痛效果,降低术后24 h内阿片药物的消耗。超声引导下DACB位置在收肌腱裂孔近端2~3 cm处,WONG等[12]研究认为此处注射局部麻醉药物可通过内收肌裂孔扩散至腘窝阻滞闭孔后支神经和腘神经丛,提供关节内镇痛。因此本研究中DACB的镇痛效果更优可能与内收肌裂孔扩散阻滞范围更广有关。

本研究结果2种方法的ACB均对术后股四头肌肌力和ROM的影响较小,与PACB比较,DACB术后24、48 h股四头肌肌力和ROM都明显增高。局部麻醉药物向头侧扩散阻滞股内侧神经肌支影响内收肌肌力,同时局部麻醉药物可能扩散至股三角阻滞股神经影响股四头肌肌力;然而国外一项解剖研究显示股内侧神经肌支在股三角内走行,但是其分支是远离远端收肌管;其研究结果显示,在大腿中点靠近收肌管起始点位置水平注射,实际是阻滞了股三角水平[13]。因此PACB较DACB可能更容易导致股四头肌肌力下降及降低ROM。

国外MEIER等[11]研究认为连续PACB和DACB的术后24 h镇痛效果相当,这与本实验研究结果不一致。然而本研究采用的是单次阻滞,并未进行置管连续阻滞,考虑到DACB靠近手术切口入路,为了减少护理困难和感染风险,本研究采用了单次ACB。MEIER等[11]认为,DACB不能阻滞股内侧神经肌支,同时会影响TKA镇痛效果。不可否认股内侧神经肌支对膝关节的神经支配,但是考虑到对肌力的影响,笔者认为远端收肌管的优势更强,DACB的闭孔后支神经和腘神经丛对膝关节神经支配同样不可忽略。对于连续ACB更应该重视对术后肌力和关节活动的影响。

国内研究显示最接近95%有效剂量(ED95)的填充内收管的容量为 20 mL[14]。高玉洁等[15]研究显示,0.375%罗哌卡因对ACB镇痛效果完善,对股四头肌肌力影响小,可行TKA,帮助患者术后早期康复锻炼。因此本研究采用的是0.375%罗哌卡因20 mL,减少由于局部麻醉药物浓度和容量对ACB术后镇痛和股四头肌肌力的影响。

本研究并未比较收肌管中段阻滞效果,ANDERSEN等[16]的一项尸体解剖研究认为,15 mL的局部麻醉药物在收肌管中段注射足以扩散浸润整个收肌管,上达股三角的顶点,下达收肌管裂孔下 1~2 cm。但是局部麻醉药物的扩散可能与容量相关,本研究对比PACB和DACB可能侧重的是解剖学特殊性及对股四头肌肌力的影响,因此只进行PACB和DACB。收肌管中段阻滞在未来的研究会进一步探索。

综上所述,本研究结果显示DACB与PACB比较,可减轻TKA后疼痛,减少术后24 h阿片类药物的使用,对股四头肌肌力影响小,有利于'TKA后早期功能锻炼。