李仙江笔记

2022-11-29黄恩鹏编辑王芳丽

◎ 文 | 黄恩鹏 编辑 | 王芳丽

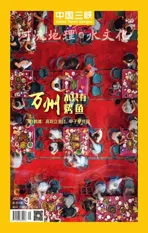

到土卡河村吃李仙江鱼

李仙江土卡河村,有如一段交响乐的曲式过渡。盛大的乐章至此,变成了柔曼。江水流到了这里,被大湾平缓的河床减慢了流速,变得轻柔起来。

这个隐藏在高山壑谷中的土卡河村,是整个普洱之南的最低点,海拔只有317 米,是一个“抬头碰着天,低头碰着河”的江边小渔村。村子是傣族村,也是普洱市江城县曲水镇哈尼族居住地唯一的傣族村落。而在木嘎村把部分土地划给土卡河村之前,李仙江边的土卡河村是没有耕地的,土卡河村人只能依靠李仙江来谋生。

李仙江因为跨越了中越两国,因此被定为国际性河流。加之人迹罕至,生态未遭到破坏。据统计,李仙江有30 余种“土著鱼”:大青鱼、棍子鱼、蛇鱼、面瓜鱼、豹子鱼、弯丝鱼、大嘴鱼、细鳞鱼、长胡子鱼等等。运气好的话,一天能打一两百余斤的鱼。

江水涌动,水声哗哗,沉重的木船底部摩擦着浅岸滩石的声响从江面传来。那种油滑的、长着水苔的、被厚木磨蹭的声音,让空气一下子充满了质感。

打渔归来的小伙子,怀里抱着一条刚刚打上来的十多斤重的大面瓜鱼从船上跳下来。

奔流的李仙江与泸宁高速。 图片来源:视觉中国

我近前看到这条有着扁平鲶鱼大嘴、髭须长长、似大面瓜的乌青大鱼,被小伙子像扔一只肥羊一样扔在了石滩上。小伙子抽出腰刀,利索地剖膛破肚,摘除内脏,除去鱼鳃,用江水洗净鱼身,然后一手扣住鱼鳃,一手抱起大鱼回家。舀来清澈的江水,架柴生火,铜锅煮大鱼。将大鱼切段,扔进煮着沸水的大锅,加入盐巴、姜葱、野生花椒、切碎的干辣椒和腌制的酸笋。或者从山坡摘来嘎哩罗果,用富含酸涩汁液的嘎哩罗果煮鱼,除腥去膻,鱼汤酸甜,生津开胃。果子的酸汁儿会把鱼的鲜味儿彻底地调引出来。整个土卡河小寨子弥漫着李仙江鱼的鲜美味道。

对于靠江吃江的土卡河人来说,一桨一船,出江打鱼,是不可或缺的传统劳动内容。土卡河村组长白应祥说他父辈当年“过生活”,只需在岸边的崖壁挂一个竹笼子,便每天都能吃到新鲜的江鱼。

土卡河人在饮食上自给自足,但是住处却很随意。有时候出江打鱼,住在山脚,睡在山洞,身边是古木参天的山谷,野果多多,有甜的,有酸的,有大的,有小的。特别是上树采割蜂蜡,更是各显身手。孩子会挖笋,然后到江边清流洗净,拿回家。甜笋现吃现挖,留在山里保存更新鲜。有时候,农人们干活累了,就解缆开船,到水深流处,撒网抛钩,弄几条鱼,就在岸边,架柴燃锅,蒸煮烤食,辣子、盐巴、甜笋,船里备着呢,还有土锅烧制的苞谷酒。农家出江打鱼,随身带着一壶。清澈的夜晚,满天星斗,一江涛声。网到了大鱼,就在江边,掰两个大芭蕉叶子,折一把香茅草,干木柴生火。将鱼肚子里塞入香茅草,鱼身抹上盐巴和猪油,包在芭蕉叶子里,置于柴火上烧烤。芭蕉叶子独有的清香浸进了鱼肉,去除掉了土腥味儿,增加了鱼肉的鲜美。再温一壶土酒,与族亲一起,煮鱼烹鲜,喝酒聊天。剩下的鱼就带回家。土卡河小渔村人下江打鱼,不需要划定区域,也不需要跟村队报告,整条大江都是大家的,随时随地,谁都可以行船打鱼。

江上打鱼人 摄影/黄恩鹏

酸笋鱼汤泡红米饭,佐以炒熟了的野生雀辣子,吃一碗,全身出汗。舒爽啊。早晨鱼汤煮面条,再出汗。农人到山谷箐沟里,从大大小小的石缝里,摸出吸附在石片上的花条鱼、红尾巴鱼,放进竹篓子里带回家。也有泥鳅和螃蟹,与酸笋、姜葱煮汤。或者采来辣蓼,榨出汁水,麻翻小鱼。辣蓼是箐沟、山坡或田间地头常见的一种草木,呈塔状开粉粒小花,可用来捕捉江边溪沟里的小鱼,方法简单:将拔来的辣蓼,放在石臼中,捣碎成浆汁,然后灌入瓶中,倒入溪流。溪流里生长的红尾巴鱼、花条鱼、小米蟹、小泥鳅等,就会被麻翻。麻鱼往往在浅溪或河汊,大江大河,根本不起作用。

捡到了一块奇石

李仙江上游的土卡河水坝与戈兰滩水坝,每天下午2 点按时蓄水,下游水位,急速退降。土卡河村的铁皮船,上午时间,是在江里的;下午时间,就搁浅在了滩涂上了。若是“出海”打鱼,则必须趁上午江水浩荡的时候。我们是下午到的,水坝已经蓄水,祼露出了一大片滩涂。我和杜文春踩着湿滑的滩石,在江边蹓达。一个只穿短裤的汉子,正用力搬挪一艘陷在滩泥里的铁皮船。因为搁浅,铁皮船尾搭在了另一船的舷帮上了,移不开,搬不动。汉子看见了我,也不客气,摆一下手,请求帮忙。我和他使尽了力气仍不能将船搬挪开。我喊杜文春过来帮忙,三人一起搬动、推移,铁皮船仍像是被大磁铁牢牢地吸在了滩泥里。找个杠杠,撬撬嘛。杜文春说。汉子一拍脑袋,对啊,怎么没想到。便到苞谷地那里,找来了一根拴船用的钢钎,伸进船底,再找来一块石头垫在钢钎的下面,上下左右,三下两下,便将两艘铁皮船分开了。

几年前,江滩边是没有庄稼的,因为水势盛大江面宽阔,这里无法种植苞谷和蔬菜。可是现在,上游水坝蓄了水,临近村庄的地方就由浅水变成了滩涂,而且来江岸边觅食的野鸭也少了。农人见江水退位,江岸变成了滩涂,再变成了荒地,闲着也是闲着,江边淤泥肥沃,除净滩石,种点黏苞谷,长势相当不错。苞谷成熟,村子里都可以掰一两穗煮吃。村民自觉,从不多掰。

李仙江滩石闻名,在上游没有建大坝前,因为江流湍急,江石流动,有的是从河床下被水冲刷出来的,有的是从山谷里冲到了河床,然后被大水带上了江滩。沿岸带花纹的石头多多,是一些质地疏松的鹅卵石。所谓奇石,因为质地密实,相对来说,并不靠近江岸,而是在江心,或者深陷泥沙里,除非进入江水之中,方可寻到品相好的石头。

江滩平稳,上游水坝蓄水,江水退位,遍滩石头,被滑腻的江泥裹住。脚踩在上面,若不用手杖撑住,会跌倒、摔跤。因此,下脚要轻些。我的脚,踩到一块石头,露出深红,色如枣皮。蹲下,以手触之,凉感甚重。与周围晒了一天而微温或发热的江石有着明显区别。石头陷进沙泥三分之二,露在外面的三分之一,是红的那头。我将蒙在上面的沙泥刮开,用力拔出。下面部分,是纯色青绿,有一线如烟般的白岩分割石身,质地坚硬密实,光滑的四周有被撞击的小坑和裂纹。我用手里的矿泉水冲洗,显露真颜。

杜文春抱起石头,到浅水洼处清洗。一下子有了光泽。这块只有双手才可以搬动的石块,一半红,一半绿,抚之,润滑、冰凉。掂量了一下,至少有十余斤重。又见石头周边,裂纹明显,凹缝处,有细小磕撞,现出了疤痕。遂判断可能是价值不大的普通江石。我问杜文春要不要,他家离的近,可以用车带回。

他看了看石头,说实在太大了,不想要。我掂量着石头想,若是好石,定然质地如铁。再看石块,这时候已经水干,光泽稍减,鬼使神差,将石块举过头顶,向着一个布满了拳头大小石头的小坑洼扔了过去,“嘭”的一声,石与石,撞击出一个清脆声响,周围渐渐拢上来的沙子和水,将之吞没。

跟着渔人早起打鱼

月亮西斜,东方欲晓。钻出帐篷,周围朦胧。

江岸上又增加了两艘铁皮船。

渔人解缆上船,到深水处收网。杜文春拉起我,跳上船,到大滩附近看渔人起鱼。江水多了些,大石淹没了一些,仍有尖顶露出水面,小铁船晃晃悠悠。杜文春说今早水坝放了水,水多了,就好行船了。此时,水浅,鱼少,渔人在大滩只网了一条不大不小的细鳞鱼。将网收了,放入船舱。然后到小黑江水域起网。运气不错,网了一条5 公斤大面瓜鱼,还有一条3 公斤重的细鳞鱼。渔人在江上挂网打鱼,如果想打大鱼,必去深水。也必以结实的网来捕大鱼。不必提起网来看,手一拉网,根据撞网的力度,就可以判断是什么鱼了。这个大面瓜鱼,不算大,属于中等。既然撞了网,就是收获。况且是在临近小黑江的水域。

大面瓜鱼愈来愈少了。这条,还不算大的。但也足够五六个人吃的了。看鱼的大嘴,锐齿洁白,眼如绿豆,三对翅、两个鳍,胡须粗大,尾如大桨,头生倒刺。吃小鱼小虾的大面瓜鱼,凶猛如鲨,经常咬断钓钩和钓线,只能以网捕之。若是触碰,必遭咬伤。大面瓜鱼,体长似鲨,皮厚肉紧,身子滑腻,钻礁过石,潜水冲浪,速度如箭。大面瓜鱼在水下岩洞隐身,一般情况下,很难捕到。

船靠岸,渔人用结实的尼龙绳,将大面瓜鱼穿鳃钻嘴拴牢,放入岸边浅水里。那条细鳞鱼,扔给了岸上正在生火做饭的一对老夫妻,将鱼宰杀,去腮去膛,放入锅里煮了。

白应祥到江边一个水潭里取来泉水,灌进铁壶,放在柴架上烧开。又用大锅煮挂面。我昨夜的米酒喝多了,后劲儿上来了,昏沉欲睡。沏了一杯苇叶水醒酒。

江城属亚热带立体垂直气候,山顶风大,山坡风小,山根风息。山谷暖流聚集,山顶轻寒料峭。山谷小平坝,比江面暖和。昨晚搭帐篷的地方,是一处宁静的小沙滩,也是渔人的避风港。我起身,到那对老夫妻那里,看他们做饭。近前看,老汉在清理几尾细鳞鱼,还有长胡子鱼,是用细网捕的。

运气不错,李仙江上捕到了大面瓜鱼。 摄影/黄恩鹏

传说中的李仙江藏宝洞。 摄影/黄恩鹏

老汉用刀子切开鱼肚子,掏出内脏,鱼身洗净。那边树下,老伴摘葱剥蒜洗青菜。老汉收拾好了鱼身,给土灶加火。土灶是用三块江石架起来的,放着烧起来的干柴。干柴是从上游漂下来的。水闸放水,将沿岸灌木枝干冲断,一路江石磨砺,冲上滩岸,经太阳曝晒成枯枝。渔人捡拾,当作柴火。行船李仙江,常能看到堆积两岸的柴火。作为生火做饭必需,谁都可以取用。老汉将铁锅放置在土灶上,锅里倒油,再放入切好的姜葱蒜,来回翻炒,再将一盆切成了段儿的鱼放入锅内。鱼段变得焦黄,再加水,水开了,鱼熟了,加青菜,焖煮一锅米饭,坐滩岸大石上开吃。

滩坝附近,有两个水潭。早上是凉的,可以掬饮;晚上是热的,可以沐浴。两水潭四周,被芦苇包裹。细沙和苇根,过滤了水质,清澈纯净,无杂物。芦苇丛中,有一小隙道儿,拨开芦苇,走进去,到最里面一个水潭取水煮茶煮饭。

滩岸上又来了两位身形精瘦的老者。像是双胞胎呢,两人长得黝黑、精瘦,眉毛长长,眼窝深陷,都戴着老式军帽,身披蓝衣,挽着裤腿,穿解放鞋。大概有70 多岁了吧。

两位都是土卡河村老人。他们是哥俩儿,可都是名人呢,年轻时当过“鱼王”,打过的鱼多多。多少?谁也说不清,反正厉害。李仙江边的人,没有不认识他们俩的。

峡谷绝壁的藏宝洞

铁皮船加大马力,逆流而上。大水浩荡。经一处陡岩峭壁,觉得奇怪。但见:巉岩高凸,悬石如刃。山岩耸峙,要隘险峻。猿猴难攀,飞鸟不越。远观崖岸,大洞深邃,嵌于悬壁,一股凉气,直扑而来。

岩红斗虏:哈尼语意为有许多石头或悬崖的山。 摄影/黄恩鹏

山崖洞穴,是木嘎大土司陈定邦的“藏宝”处。

崖壁高悬,江水照影,有中国古代山水画的意境。我回头看,江水旋转,湍流激荡,像一个难以解开的天地谜语。有种秘境的感觉,是那种令人猜摸不透所在。

朋友王霖森说,山半腰有一处小型溶洞可看。他在前面引路,四人跟随,沿一小块田野小隙道,进入山林,再往坡下走,没有了路,穿林过石,愈走愈深。全是黑色陡峭的喀斯特溶岩,呈巨石阵状,坡度陡立,向下堆积。小心迈步,一点一点“下梯子”。左右危崖,高低巨石,排兵布阵般。竖着的,锐尖似剑;横着的,细薄如刀;悬在头顶的,鹫嘴鹰喙,犬齿狼牙。

手脚并用,攀岩爬石。一手扶岩,一手抓细韧枝条,再挪动脚步,将脚放入下一个踏实点,迈步。钻石过洞,深入岩底。汗水涔涔,湿了脊背。终于找到了隐藏在硕岩下的溶洞。洞口有哈尼人留下的烛香,还有一尊石观音。与洞口连着的,是一个貌似菩萨的溶岩。洞内钟乳岩悬垂,头顶溶岩凸起。有一个能容纳多人的空间。

转身折返,站立洞口,手扶一根通天长藤,看天光云影变幻,优哉游哉。王霖森指着李仙江方向说,溶洞对着的江岸,就是刚刚行船走过的陈定邦藏宝处的牛鼻子洞山崖。方位之准,坐标之精,有武林侠客探寻秘笈的感觉。

当年木嘎大土司陈定邦兵败之前,有木嘎人曾听见了一种冗长的、似从地洞深处发出的“山鸣”,这当然是不好的征兆。《地镜》有言:“山无故昼夜有声如哭,天下兵丧。”当然,这或许只是一个传说,或者民间的一种迷信说法。

李仙江牛鼻子洞那里,我几年前与王霖森等乘铁船漂流过,船过那段水域时,杜文春曾指给我看。这一次再次经达。由于上游的水坝放水,明显地,比之前溯江漂流,水量少了很多。江面下降了,牛鼻子洞露在江面上的面貌就完整些。牛鼻子洞其实是一整块硕大的悬崖,一个大大的像牛鼻子的洞悬在江面。

过了牛鼻子洞百米,就是我们晚上的歇宿之地,也属于牛鼻子洞所在范畴:百平米左右的江滩如同半个舌头,从江水中伸了出来。江滩背依山根处有一个吊脚木棚子,旁边有一个山洞,入口那里,是一个宽阔的穴窝,可以在外边燃柴生火,火烤穴窝,暖烘烘的。

我抬头看看绝壁,如猛兽奇鬼,森然欲搏人的大石,堆满了夜空。此时没有灯火,四周漆黑,却是另一种纯净的黑暗。白天阳光强烈,看不太真切山岩和森林,这时候却清晰感受到它们就在我身边,像一匹温驯的马儿,奔跑了一天之后,这会儿已至酣梦,宁静、笃远,带着天地的虔诚,守护着历史和现实的密度。

回到了土卡河村

10 点左右,收拾干净江滩,垃圾用一个大塑料袋装着放进船里带回。大家上船,沿原水路,回返,感觉到水量明显的小了很多。急滩那里,也不再是大水汹涌,但冲荡之力,仍然很大。船到急滩,大家还得下船,从江滩对岸的小道上到山根的土路上,绕过那一片乱石堆积的江滩,再上船上。小船开得快,半个小时到土卡河村。

现在,正是无忧花树生嫩叶的季节,这种树只要挂了长长的叶子,就会释放出馥郁的香气,傣家管无忧花树叫吊吊叶树。叶子和花儿可以用来做菜吃。可以用盐巴辣子舂细了生吃,也可放少量的猪油煎炒了吃。曲水橡胶开发那几年,杜文春曾到土卡河村,那天中午,他们吃了一次地道的傣家风味菜。傣家人用吊吊叶树的嫩叶子煮了黄尾巴鱼,鱼肉清香,汤汁鲜美,他跟我说,那顿饭可能是他“这辈子享用过的唯一的魔幻级的美味”。

山高天低,云垂月近。夜晚,漫天清光流泻。大水似的白雾从山根涨起,渐渐,如汪洋恣肆、漫溢开来,淹没了群山,连接了天空。然后,又慢慢褪了下去,天空由漫天的云雾,逐渐变大、阔绰,沿起伏的山巅,划出了另一个新的边界。远方是勐野江与把边江汇聚而成的龙马江。龙马江奔腾到下游,与雨播河、土卡河、塔斯河、漫匹河和塔糯河等河流汇聚一起,从不同方向流入李仙江。

站在大山的脊部,向李仙江眺望,浪涌的声音,被密匝匝的山林吸纳。李仙江流,逶迤曲折,流经许多村寨、箐沟与峡谷。江道广阔,江水盛大。李仙江两岸,世代以山为生、以水为命的哈尼人和傣家人,无论春夏还是秋冬,都沿着箐沟进入大江捕鱼,或者上山采笋。那些绕箐缠崖的小路,曾经的曾经,走着往昔的响马和老锅头。而祖辈们的灵魂,与似断非断的涛音,隐入了莽莽丛林、浩浩云海。