医工结合催生无人化卫勤保障新技术

2022-11-29王健琪

王健琪

(空军军医大学军事生物医学工程学系,陕西 西安 710032)

现代战争呈现出信息化、智能化、认知化等形态,使得战场的分布更加立体、分散和远程,对卫勤保障提出了更高要求,完全依靠传统人力已无法完成未来战争愈加繁重的卫勤保障任务。既往统计显示,90%的战伤死亡发生在伤员被送达医疗救治机构之前的“战术环境”中。在这一背景下,“时间就是生命”理念被各国军队普遍认同,随着战争模式和作战形态不断发生变化,常规武器的信息化、智能化发展及新概念武器、核生化武器特别是无人机技术的应用,使得“发现即摧毁”的作战特性更鲜明,武器打击范围更广,杀伤效应更强,对战时卫勤保障提出了更高要求[1-2]。我军未来面对复杂作战形势,届时将会面临作战单位更加分散、作战地域跨度大等严峻挑战。然而,现阶段卫勤保障技术,大多是建立在救护人员到达现场、面对伤员进行人工救治的基础之上,难以适应现代战争卫勤保障的新要求。在现代战争所表现出的形态里,很多作战场合,如遇险飞行员救生、空降兵作战、边防海岛驻守、核生化污染、跨域打击等,专业救治力量难以预先部署并在时效期内抵达战场一线,现有的战伤救治理论、技术和器材无法发挥作用,成为制约卫勤保障的“最后一公里”难题[3-4]。

当前,无人机、无人车、无人艇、机器人等无人化技术装备已高度参与现代作战,卫勤保障也不例外,将无人化技术与军事医学相结合,应用于卫勤保障具有以下优势:一是能够突破距离、时间、地理屏障的限制快速抵达战现场一线,实现远程无人化非接触救治,满足战伤救治的时效性要求;二是避免一线救护人员在战场高危环境中执行卫勤保障任务时造成的非战斗性减员。现实需求和技术发展催生了无人化卫勤保障新技术[5]。

1 无人化卫勤保障关键技术

无人化卫勤保障技术是以信息、感知、机器人、无人机、无人化救治等前沿技术为基础,在远程、危险、复杂等特殊战场环境中,代替或配合人类完成卫勤保障任务的特种技术,其理念上追求的是对“有人”卫勤保障的替代性,要求具有像人“腿、眼、手、脑”一样的卫勤作业功能。卫勤保障的核心是救护生命,无人化只是战争形态变化所导致的现实条件要求,根本目标是实现无人化救治,即无人化是手段,救治才是目的。所以要实现无人化卫勤保障,必须解决两个关键技术问题[6]。

1.1 无人化通道的建立

战现场一线救治特别注重时效性,在专业救护人员由于各种复杂条件限制,不能及时或难以抵达战现场时,快速建立无人化救治通道就显得尤为重要,要求相应的装备像人一样“长腿”。目前无人化通道的建立,主要从两个方面着手:一是采用无人车、无人艇、机器人等技术建立地面、海上通道,通过运动式平台,可以自主或半自主接近伤员,具有一定的越障、负重能力,可作为伤员搜寻、运送等载体;二是采用无人机技术建立空中通道,通过无人飞行器接近伤员,如固定翼、旋翼、复合翼无人机,可实现近程、远程快速机动,突破距离、时间、地理屏障,建立战现场一线救治快速通道,可作为卫勤物资投送、伤情感知、生命支持、伤员转运等的载体,是解决战伤救治时效性难题的有效技术手段[7]。

1.2 无人化救治的实现

无人化通道的建立,只是解决了如何抵近伤员的问题,而最终目标的实现则依靠搭载于运动平台上的无人化救治装备,要求无人化救治装备像人一样“长眼、长手、长脑”,技术难度大,技术水平要求高,如远程精准投送、远程人机交互、形位力感知、复杂传感等关键技术是当前的世界性难题。

技术的发展,特别是医工交叉结合,有力地推动了无人化救治技术的进步,如非接触生物医学信息感知、非接触给药、人工智能等新技术的出现,为无人化救治提供了基础技术支撑。非接触生物医学信息感知新技术,充当了无人化救治“眼”的功能,该技术以生物雷达为典型代表,以声、光、电、磁等为探测媒介,可以隔一定距离获取人体生命体征,无需在伤员身上放置电极传感器,为无人化救护提供了一种可行的信息感知手段;非接触给药技术,充当了无人化救治“手”的功能,该技术以气动、射流给药为典型代表,将药物隔一定距离射入人体组织,起止血、镇痛等作用,为无人化救护提供了一种可行的给药手段;人工智能充当了无人化救治“脑”的功能,旨在模拟人类的思维过程、学习能力和知识存储,为无人化救护的伤情评估、诊断、救护策略制定等提供了有效的技术手段[8]。

无人化卫勤保障技术融合了多学科、吸纳了多领域最新前沿技术,最大限度挽救伤员的生命。

2 无人化卫勤保障技术现状

“白金十分钟、黄金一小时”是战场抢救伤员的最佳时机,随着无人化技术对战争形态的改变,“发现即摧毁”的作战特性更加鲜明,“时效救治”核心理念更加突出,无人化卫勤保障在时效性上具有独特优势,其技术与装备的研究引起世界各国的高度重视。从目前国内外开展的探索研究现状来看,无人化技术贯穿于卫勤保障全流程的各个环节[9-10]。

2.1 无人化伤员搜寻

战场卫勤侦查、伤员搜寻是无人化一线救治的首要环节,伤员搜寻不到,则后续救治无从谈起。因此,无人化战场伤员搜寻技术与装备成为各国军队优先发展的重点。

伤员态势感知、搜寻和定位主要依靠搭载于各类无人化平台(陆地无人车辆、空中无人飞行器、海上无人舰船)的任务载荷来完成。高清光学图像任务载荷是无人化平台的标配。如英国Martek Aviation公司研发的ViDAR无人机搜救系统,采用可180°旋转并记录的高清相机阵列,将单次扫描范围扩大了80倍,同时结合自主学习算法,能够自动侦测海上人眼无法看见的目标,并向地面操作员传回实时图像(图1)。该系统目前已被美国、英国、澳大利亚等国装载在“扫描鹰”无人机上。红外任务载荷通过感知人体热辐射信息形成图像,具有不受光照影响、可全天时探测的优点。例如,比利时的Flying-Cam无人搜救直升机在航空相机的基础上配备了红外夜视及热成像系统,用于夜间空中监视和目标追踪等。我军首架伤员搜寻无人机(图2)由空军军医大学研制,搭载多光谱探测器及红外系统可支持在复杂环境中探测生命体[11-12]。

图1 ViDAR无人机搜救系统

图2 中国研制的伤员搜寻无人机

总体来看,无人化伤员搜寻目前已初步具备了伤员信息感知必要的技术手段,但仍难以适应复杂战场环境下的全天时、全天候感知需求,且战场伤员属于典型的微弱小目标,目前常用的各类传感探测器均面临复杂背景下人体小目标感知能力弱的问题。

2.2 无人化伤员后送

无人化后送平台能进入常规有人化运载平台无法进入的战场区域进而快速转移伤员,可显著提高战伤救治的连续性、灵活性和安全性。

美国研制的战术两栖地面支持系统由两款机器人车辆构成,可实现战场伤员在受伤地点的短距离换乘和转运,能够将伤员拖拽至担架上转运(图3)。与机器人相比,无人机具有更好的远程机动能力,成为近年无人化伤员后送技术与装备的研究热点。如美军开发和测试了“Black Knight”多任务医疗和伤员后送无人机,负载能力为453 kg,飞行速度为240 km/h,可容纳1名伤员。以色列研制的飞行担架名为“医疗运送飞行器”,可容纳4名伤员以及1名随行医生(图4)。我国近年来也研制出了“亿航184”无人运输原型机[13-15]。

图3 美国研制的战术两栖地面支持系统

图4 以色列研制的“医疗运送飞行器”

总体来看,无人化伤员后送机动平台虽然部分采用了无人化技术,但目前后送过程中仍需配备随行人员,相关技术仍处于研发阶段。

2.3 无人化伤情感知

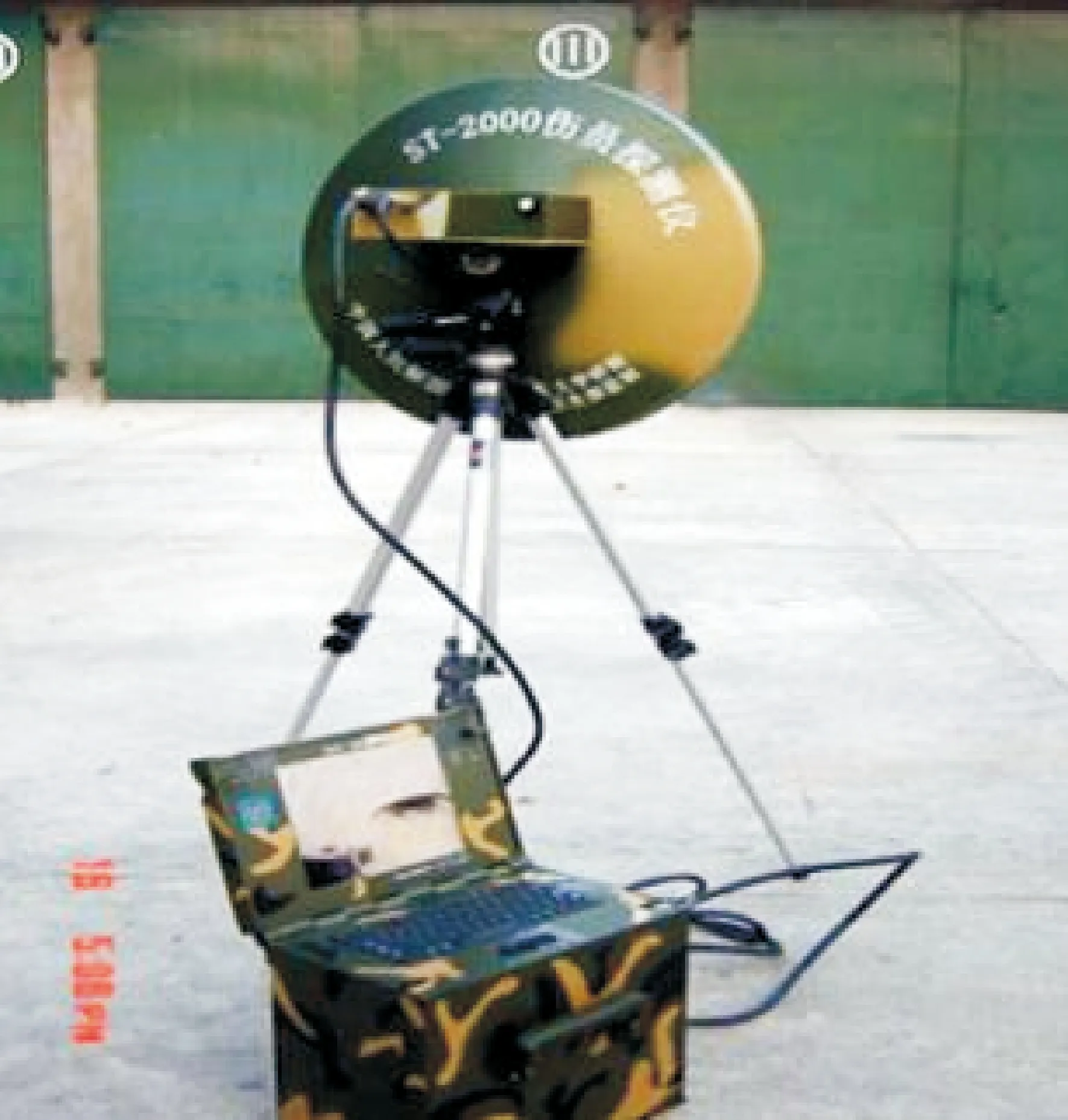

对战时一线伤员伤情的准确感知,是实施救治及后送的基础和依据。无人化伤员伤情感知主要有接触式和非接触式两类。接触式伤情信息感知多利用伤员佩戴的各种传感器,完成生命体征信息以及周围环境信息的收集。如美国空军研发的可穿戴医疗系统,由一系列分布在士兵身上的微型传感器和微处理器组成,可通过传感器测量心率、呼吸率、体温、液体摄入、睡眠与作业效能等参数,并实时传送至单兵数字式作战指挥通信网,为救护人员或指挥官提供救护措施决策支持(图5)。非接触式伤情信息感知不需要电极或传感器接触人体,可远距离对伤员伤情信息非接触感知。如借助可见光任务载荷获取伤员的高分辨图像,经图像解译后对伤员受伤类型和部位作出初步判断。红外任务载荷可远程非接触获得伤员体表温度分布信息,对伤员的创伤出血部位作出大致判断。我国空军军医大学研制的生物雷达(图6),可远距离、非接触、穿透感知伤员呼吸、心率等基本生理信息[16-17]。

图5 美国空军研发的可穿戴医疗系统

图6 中国研制的生物雷达

2.4 无人化伤员救治

无人化伤员救治是无人化卫勤保障救治体系的关键环节,直接关系到伤员的生命。美军开发的一种外伤生命支持与运输系统,附加了多种高技术救治装备,如可进行自动插管操作的蛇形机器手、高强度聚焦超声波止血装置等。荷兰研制的无人化体外除颤系统,通过无人机向现场投送心脏除颤仪,专业医护人员通过远程视频指导现场急救人员进行操作,能迅速响应一线伤员的心脏骤停事件(图7)。总之,无人化伤员救治尚处于起步阶段,救治技术和手段仍比较有限,是目前无人化卫勤保障的薄弱环节[18]。

图7 荷兰无人化体外除颤系统

2.5 无人化医疗物资投送与三防

无人化投送技术在军民领域均已得到研究和应用,特别是通过大、中、小型无人机空中投送平台,实现血液制品、战伤特需药物、卫生装备器材等医疗物资的快速、远程配送和补给,可有效缓解战时药材装备的保障难题。无人化技术因其灵活机动特性,特别适合用于执行核生化危险区域的先期侦察、样本采集、综合检测、药物定点喷洒和消毒作业等[19]。

3 无人化卫勤保障技术发展趋势

无人化卫勤是对现行的有人化卫勤的补充完善,新模式的形成必须有新技术的支持,无人化卫勤保障新技术涉及理、工、医多学科交叉,特别是高度依赖人工智能、无人化、新材料及信息技术等前沿学科。现阶段,如何加快无人化卫勤保障战斗力的生成,成为世界各国军队面临的重大课题。然而,围绕“无人化卫勤保障”理念开展的相关研究大多处于概念验证阶段,且研究较为零散,未形成体系,距离实战应用有较大距离。无人化卫勤保障技术未来的发展,需从“关键技术、装备体系、应用理论”三个层面重点研究[20-21]。

3.1 无人化卫勤保障要选准关键技术突破口

无人化卫勤理念上追求的是对有人化和医院环境的替代性,但技术上存在难以实现的瓶颈,所以,必须选准关键技术突破口。从无人化通道建立来看,无人机技术发展迅速,无人机平台不但具有很强的自主功能,而且具备机动灵活的空中介入能力以及由此带来的更强的时效性,各国军队纷纷选择无人机作为一线战伤救治的助力器,故应优先研究基于无人机平台的无人化卫勤保障技术与装备,如空中远距离伤员搜寻定位、伤员无人化空中后送等。从无人化救治来看,突破止血、通气等无人化非接触基础生命支持技术是关键,在“白金十分钟,黄金一小时”内减轻伤员痛苦、延续伤员生命[22-23]。

3.2 无人化卫勤保障技术要兼顾前沿性与可行性

无人化卫勤保障新理念的实现,必将采用系列前沿新技术,但受无人化平台载荷及相应技术的限制,难以对救治目标完全覆盖,需兼顾技术的可实现性,突出一线救治的重点任务。如对于大出血伤员而言,利用无人化手段实现完全止血是不切实际的,立足现有的技术条件,无人化救护的目标可调整为延缓出血,力争使出血伤员平稳度过“白金十分钟,黄金一小时”,为伤员赢得更多救治时间。再如在气道通气方面,考虑到气道管理中的喉罩通气、手术开放气道等急救措施是由经过特殊训练的卫生员现场对伤员实施,若这些较复杂的救护技术用无人化来实现,技术难度很大,但调整为通过呼吸兴奋增加通气量,就有实现无人化的可能[24-26]。

3.3 无人化卫勤保障要注重技术装备体系化

无人化卫勤保障是一项系统工程,是在有人化保障的基础上对整个卫勤保障体系的完善和补充。因此,其技术装备研究必须立足我军现有卫生器材装备体系,注重体系化构建。要结合无人化卫勤保障的勤务需求,开展医疗物资投送、侦察、通信等现有装备的无人飞行平台加改装研究和新型号专用无人化卫勤保障装备器材的研制,用“老+新”融合发展方式赋能卫勤保障能力的快速生成。如结合空军现有的医疗运输机、救护直升机平台,构建涵盖大、中、小、微小等型号,覆盖高、中、低立体空中体系,具备远、中、近程保障能力的“无人机+”无人化卫勤保障装备体系[27]。

3.4 无人化卫勤保障理论研究要先行

新模式的出现,新理论须先行。为有效满足未来“多域战”卫勤保障的新需求,美国陆军制定了2030—2050年医用机器人及自主系统发展战略规划,并相继提出“延续战场救护”“延时伤员救护”等概念,提出战现场一线救治手段的完备性应让位于救治效果的时效性,特别是针对重症、危重、甚至濒死伤员,应首先对其提供基础生命支持以延续其生命、缓解其痛苦,为后续专业力量跟进救治、后送争取时间。这为无人化卫勤保障新模式,提供了理论基础支撑。因此我们亟需无人化卫勤理论研究成果,用于指导相应的技术装备体系建设。如梳理基于飞行平台的无人化卫勤保障体系中各装备器材的性能参数要求、编配方案和协同模式,细化和完善无人化卫勤保障的作战流程;制定救治时限、战伤分级、救治策略、救治效果、药械保障等无人化卫勤保障规范标准;针对海岛、高原、卫生防疫、三防救援等重点关切场景和环节,建立典型无人化卫勤保障应用的战术设想和细化方案等。