传统村落“微介入”保护更新规划路径探究

——以云南省腾冲市董官村为例

2022-11-22杨大禹周宇兴

杨大禹,周宇兴

引言

近年来,随着美丽乡村建设、特色小镇建设以及乡村振兴战略的稳步实施开展,从国家到地方政府有关部门,针对传统村落的保护与更新发展、乡村人居环境质量的提升建设达到前所未有的重视高度,社会各界团体及个人也从不同的领域广泛参与传统村落的更新建设,他们带着社会资本走进村落,持续关注村落,寻根乡土,开展越来越多、越来越深广的更新探讨和实践尝试,形成各种不同的规划设计理念,并用以指导大小规模等级不同的传统村落规划建设,试图快速改变当前传统村落呈现出的衰微状况。经过数百年历史演变和文化积淀的传统村落,如何在顺应时代的发展同时保持其独特的传统风貌和文化内涵,其中“微介入”的保护更新规划模式被建筑师、规划师不断引入并应用于城乡建设的规划设计领域。因为这一特殊的保护更新模式,要求参与传统村落创新发展的各方只能是小心修缮、逐渐恢复,不能操之过急,需要耐心并且允许有技术容错[1]暂时存在。而“微介入”的保护更新目标在于有效引导实现传统村落自我复兴,因此必须要有容错①的认识和态度才能确保传统村落保护更新朝着正确的方向持续发展。

1 “微介入”的相关内涵解读

“微介入”源自西医的介入治疗和中医的针灸治疗,在现代医学设备、技术手段和介入介质的辅助下,避免了开刀暴露病灶,对主体以局部微小创伤来进行治疗,从而实现快速治愈效果;“针灸治疗”是将传统村落视作一个生命体,通过对村落某一点—“穴位”的介入,引发经络和机体的反应[2]。当前,在要求保护传统村落原真性、整体性的前提下,通过微小的干预来实现传统村落健康持续发展,不同领域下均具备微创性、定位精准、见效快、容错率高等优势。

“微介入”原意是插入事件并进行干预,“微”强调了把控度的轻微,因此“微介入”规划设计旨在通过小规模、小尺度下的有限介入,针对关键节点的更新策略,实现画龙点睛的效果,其特征是低扰动和点式介入,抓住传统村落中承载着村民记忆的小元素进行示范性的改造和更新,以点带面,形成辐射效应[3],这与大拆大建、千村一面的现象形成鲜明对比。

1.1 “微介入”与“有机更新”“谨慎更新”的异同

在建筑学理论范畴,受吴良镛院士“有机更新”理论、德国海默尔“谨慎更新”理念的影响,逐渐形成针对传统村落的“微介入”设计理念。“有机更新”基于可持续发展的思想,在保护更新的同时强调城市(或村落)与周边环境、人群、事物的和谐关系,作为密不可分的有机生命体协调统一,从城市到建筑、从整体到局部的有机共融。因此两者的尺度、策略均有不同。“有机更新”从宏观层面规划引导城市及村落的更新,注重多元素的相互关联,避免采取过度的人为干预,着眼于村落整体、组织更新以及过程的协同,实现整体的有机发展;而“微介入”则关注于微观层面,对介入点的选择非常考究,“微介入”方式更着重强调设计者的立场与态度,也就是着手点一定要微、要小,允许容错的可能性[4],可以小到一栋单体民居、一个景观节点、一个构筑物。

“谨慎更新”以“谨慎”来制衡“盲目”“粗糙”,以“人文关怀”来回应“过度扩张”,关注并采纳当地居民的诉求和意见,以人为主体,让当地居民参与民宅修复重建的过程。在局部更新中,提出“适应性改造”策略,注重对原有风貌的延续,改善村落公共空间、景观片区、道路交通,本着保持原有历史脉络的原则,通过织补空地来完善村落肌理,以此提高村落环境品质。因此两者的聚焦点不同,“谨慎更新”趋向于引导过程,围绕行为的主体对象,使规划区域稳步达成现代化更新。“微介入”则趋向于引导结果,围绕客体介入选择,实现以小见大、以点带面、以局部带全局的效果。

1.2 “微介入”更新与“渐进式”“参与式”的关联

在传统村落保护更新中,对村落物质空间的修复和精神文化的传承,是一个相当长和缓慢的过程。“微介入”更新模式是自下而上的动态发展,以过程和结果的双重导向作为反馈,是一个由表及里的过程。

“微介入”的出发点并不在于“快而多”,而致力于“慢而精”,避免快速、大量更新建设所带来的地域性和本土传统文化的消亡,循序渐进的更新愈加能够体现可持续发展和“以人为本”的保护更新理念。

“微介入”的更新过程并非“无用功”,而是“有用功”,密切关注传统村落基础设施不完善、建筑风貌破坏严重、文化传承面临断层等现实问题,从核心部位入手,以达到土壤细流的效果。

“微介入”的作用非同于“拦路石”,而是“催化剂”,以最佳的方式、最低的成本、最小范围的干预介入传统村落中,以此激发村落潜在的活力,引导村落有序健康发展,持续提高村民的人居环境质量和生活水平。

“微介入”的方式不等于“重塑新建”,而是一种“延伸共融”,在延续传统村落原有的山水格局、空间构成肌理、建筑风貌特征、历史环境要素等基础上,使介入要素与现状共融共生,在延续中促进发展蜕变。

“渐进式”更新规划理论主要是受到20世纪美国政治政策学者查尔斯·林德布洛姆所提出的渐进式决策模式而产生的,其要旨不在于确定宏伟的目标……而只需要根据过去的经验,对现行的政策作出局部的、边际性的修改,从边缘的改进到最终趋向于整体的和谐[5]。

在历史文化城镇、历史街区和传统村落更新保护中,“渐进式”保护更新设计方式已受到越来越多的设计者和研究者的认可。这种方式能够避免传统理论决策对发展过程中不确定因素的忽视,且能在实践过程中不断修正从而趋于最佳的结果。与“渐进式”更新相比,“微介入”更新方式更着重强调设计者的立场与态度,着手点一定要微、要小。于是出现针对历史文化街区、旧城改造更新提出的“小规模、渐进式”的理论方法。“渐进式”强调从局部边际性修改,逐步推进整体实施;而“微介入”旨在通过对一个点的干预,产生自发的良性循环,两者相互关联,但目标不同、尺度不同、策略不同。

雅恩斯坦于1969年发表的《市民参与的阶梯》一文中,提出8种层次的公众参与模式,即按参与度依次为操纵、引导、告知、咨询、劝解、合作、授权、公众控制。1981年哈贝马斯也在其《交往行为理论》中提出“目的行为以及交往”[6]的研究,为“参与式”规划提供了理论基础。与“微介入”方式比较,“参与式”强调的是更新规划行为的主体,侧重于构成导向;而“微介入”强调的是客体的选择,侧重于结果导向。

1.3 “微介入”更新要素及其适用性

每个传统村落都具有独特性和不可复制性,是其所处环境地域性的外在体现,“微介入”更新设计需要在充分了解传统村落地脉、文脉、人脉的情况下进行设计,以尊重村落的自然环境和人文历史为前提,通过介入介质的选择来匹配对应每个介入受体,以介入方法为媒介,促使两者融合于村落环境中,这一过程包括了“选点-干预-调整-微创-提升-评估”的迭代更新,从而推动传统村落的生态、持续、稳定、均衡的发展。

“微介入”更新要素主要包括介入介质、介入受体和介入方法,三者需要在相互匹配、整合共生的导向下,立足于4个方面的统筹思考:一是保持传统村落的原真性和完整性,维系当地居民赖以生存的物质环境空间和精神文化场所;二是要以严谨、适当、精准的介入来进行更新活化,探寻“新”与“旧”之间的平衡点与融合点;三是“自上而下”的更新规划总控应与“自下而上”的动态发展需求相适配,形成“上下协同”更新路径与发展目标;四是需采取“渐进式”的“微介入”和“针灸式”的局部更新来实现对传统村落的活态传承与永续利用(表1)。而且“微介入”更新方式的核心在于“微”,也就是非常细微的介入。这对于传统村落的直接效益体现在3个方面:投资少、见效快、副作用或负面影响小。当然,如果选点错误也会要付出最少的代价。因此选点就成为非常关键的第一步,通常要对介入的选点见效反复研判,才能够发现最佳的介入点。

表1 “微介入”更新要素一览

2 董官村空间环境和保护要素

2.1 董官村区位条件

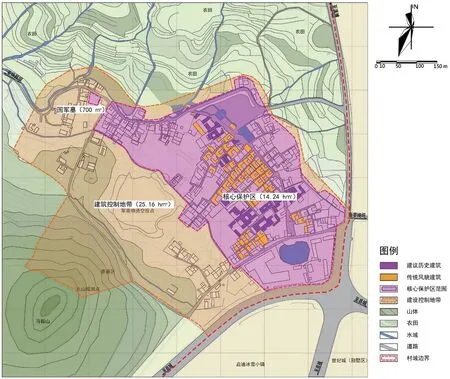

董官村②在腾冲侨乡历史上具有重要的地位,自明洪武二十一年(1388)村落创建以来,至今已经有600多年的发展史[8]。董官村位于腾冲市城区西北边,南临西山坝新城区,东临大罗琦坪,隶属腾越镇云山社区村委会,村内人口152户830人,国土面积约3 km2。自古就是中国西南边陲“南方丝绸之路-永昌道”上的重要通商口岸,也是内地通往缅北、印度的咽喉要塞,如今董官村更处在“腾冲-中国滇滩口岸”的对外经贸交通通道与腾冲市旅游发展的北部环线上,保(山)板(佤)公路就从董官村村落东侧通过,拥有得天独厚的地理区位和交通便利的发展条件(图1)。

图1 董官村卫星图

2.2 村落空间构成特征

董官村村落是由马鞍山、乌龟山和龙影山三面环绕的小坪坝,位于官田坝区的西南边,坐山环水,背风面阳,村落沿着马鞍山由东南向西北布置,大部分传统民居院落均坐西南朝东北。由于受到程朱理学的影响,村落格局秉承“立祠堂于正寝之东,以受生气”的原则[9],因此位于村落内的大觉古刹、董氏宗祠均建于村落的东北方向,与周边的自然山水、田坝组成典型的“山、水、坝、村”的村落整体构成形态,并展现出3个方面的突出特征。

2.2.1 防御性特征

在董官村的整体空间布局中,具有较强的防御性特征。沿着村落的外围筑造的完整的边界围墙用于保护村民的安全。村口两端设立的门楼牌坊既是村落明确的边界和入口标志,也是防御性的主要设施。沿着门楼牌坊布置的大官道,成为贯穿村落南北走向的唯一主干道路。随着历史发展变迁,村落周边的围墙并未完全保留下来,但其形制却潜移默化地融入村落的房屋布置。以大官道为主构成的街巷道路系统,呈现出“鱼骨状”的有序格局,即由垂直于等高线的纵向道路和平行于等高线的横向道路相互连贯组成。作为村落核心区之一的董官大宅的院落群则分布于村子中部,并未紧靠大官道,而是通过曲折的巷道相联系,同时还在巷道与大官道交接口设有多个闾门,使这些深宅大院变得更加隐蔽,小巷曲折,庭院深深,极大地提高了住家的安全性。

对于其他院落,防御性特征还体现在并列于院落之间的前后门设置。前后门是为了抵御外侵、保护村民而专设的。前门一般连接主巷,为各家进出院内的正门;后门或侧门常在正房后面花园邻里间的隔墙上开设,平时关闭,彼此隔绝,当有特殊情况时才打开使用,如遇到其中一家婚丧嫁娶,需要大家帮忙接待时,侧门一开就能实现邻里间的相互联系,避免了要先绕到正门再进入院内的不便。这种设置既反映出邻里的和谐相处、互帮互助,也体现了出其独特的防御性。目前保留相对完整的前后门设置,还有西董大院和忠兴长巷院落群。

2.2.2 向心性特征

受中原汉文化的影响,董官村的空间布局在与自然环境有机结合的基础上,还体现出较强的空间秩序感,一户户院落依次布置,邻里和谐有序。而村落的公共空间则体现出明显的向心性,最核心的部位是村落的“穴”空间(图2),即由荷花池、村寨大门、大照壁共同围合组成的“穴”空间,它作为董官村进行公共活动的空间场所,再由“穴”空间有序分流到周边的祠堂、寺庙、洗衣亭、秋场、官田及大小街巷等不同的公共空间。其中大“穴”空间是开敞的公共广场,小“穴”空间是巷道及闾门周边的半公共空间,连通周边的建筑群,而庭院则是私密空间,形成以“穴”空间为中心且等位分明的空间层次。

图2 董官村“穴”空间平面关系示意与实景

2.2.3 风水性特征

董官村的选址布局还体现出显著的传统风水观念,紧密关联周边的山形地势脉络,位于“蹄心穴”的位置。当地谚语称:“大马撵小马,伸出一只胯;有人坐了蹄心穴,整个腾冲说了算。”这道出了董官村选址的玄机,“大小马”分别指的是打鹰山和马鞍山(为山顶内凹的火山形态),董官村处于两者之间的“蹄心穴”连接处,是集人气、聚财气、养生气的风水宝地,促使“西董”发展成为集军功世家、耕读世家及商旅世家为一体的名门望族。

2.3 传统民居平面类型

组成董官村村落的传统民居建筑,具有多种不同类型的平面布局,从规模较大的一正两厢带花厅、四合院及多重组合的大型套院,到一正两厢三坊带照壁或仅有单坊、两坊的小院落,各有其空间特点,且彼此相互协调,形成统一中有变化院落整体。

2.3.1 一正两厢带花厅

董传仕院落坐西向东,是一正两厢带花厅布局的典型代表(图3),建筑面积近1 400 m2,由4个院落巧妙连接,正房和厢房均为三间两层,院落中央是主天井,花厅与照壁之间为花厅天井,花厅与花厅之间为侧旁的小型花园,是西董大院的主流形式。正房有拖檐至廊房,飞罩式单层简易垂花门,其门枋、雀替、花窗、“回”形纹窗等部位,均以透雕或漏雕云纹和花卉装饰为主,或饰以如意头、寿带,视觉立体感较强。

图3 董传仕院落平面

2.3.2 四合院

董友薰院落坐西向东,占地面积约4 000 m2,建筑面积近1 000 m2,分别由正房、东西厢房、厅房、侧房和花园等组成7个院落,中心属于四合院的平面布局(图4)。正房梁柱枋头立雕羽龙、桦楸及大小插饰浮雕羽龙、花卉和松鼠闹葡萄等,大门门头为重檐歇山罩门、飞檐翘角,吊柱装饰有鹿撞金钟、狮子滚绣球、羽龙、龙卷草纹,与清代的房子相比,显得格外高大宽敞,光线充足。

图4 董友薰院落平面

2.3.3 一正两厢

董友菊院落坐西向东,是董官村建造数量最多的一正两厢带照壁平面,石脚全部用当地青石块筑支砌,占地面积4 000 m2,建筑面积近1 200 m2。由正房、厢房、照壁、天井组成,与大理白族传统三坊一照壁不同的是,其两厢布置与正房的两次间重叠,形成的天井较为狭长。进入大门是1个天井,前院有相连的马厩,与董友熏院落由并列的2个微型花园隔开,花园之间有花厅和花厅天井共享空间,以小门和走廊相连。

2.3.4 单坊、两坊、三坊

除了上述完整的院落外,董官村传统民居还有众多以正房、厢房、天井为单元组成的单坊、两坊及三坊合院形式,以适应不同家庭结构和经济生活的需求。

单坊:只有正房+天井空间,功能相对单一,分为堂屋和两侧卧室,二层相对低矮,用作农具杂物的储藏,一般都是孤寡老人居住,建筑质量和居住条件相对较差,此建筑形式现保留很少,仅占总农户数(152户)的7%。

两坊:在单坊的基础上,视地形增加其中一侧的厢房,形成了一正一厢的“L”形格局,厢房主要用于厨房、储藏杂物或圈养牲畜。正房首层功能与单坊相似,二层采光、通风较好,相对安静私密,除了原有的储物功能外,两侧也作为子女卧室。该建筑布局现存较多,占总农户数的45%,从侧面体现出了居民生活质量的提高。

三坊:在两坊的基础上,再增加另一侧的厢房,一般作为储藏杂物、洗浴,少部分设有客卧,一般不设置二层,占总农户数的25%。由于生活质量需求,还出现了多种形式的组合变化(表2)。

表2 民居平面格局变化对比

2.3.5 套院

套院主要是由多个毗邻的两坊或三坊院落,沿巷道走向相互串联形成的院落组群,外部与狭长的巷道相连,内部正房设有侧门,与邻居的照壁位置相连接,以院落为单元相互连接。

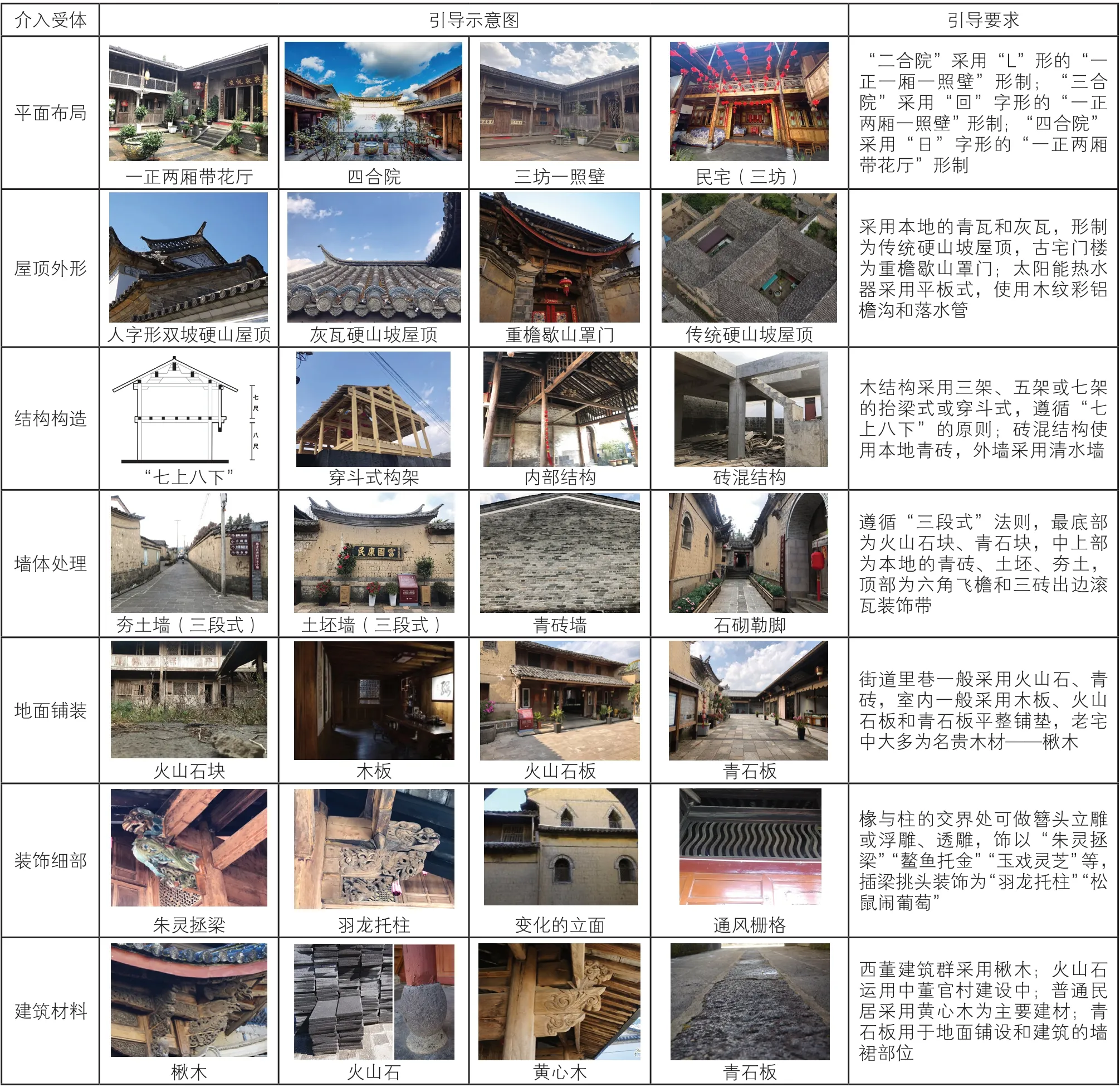

2.4 村落保护要素提炼

从宏观层面,须保护山(马鞍山)水(官沟)官田格局,传统建筑核心区的空间布局和脉络;从中观层面,须保护董家老爷大宅院、董氏宗祠、大觉古刹、公房子等建筑群,保护村口荷花池、照壁、小桃园门楼、古槐树、洗衣亭这五大空间节点;从微观层面,须保护历史遗留要素,包括牌坊旁的古树、荷花池、秋场、军需物资空投基地等,各古宅的院落空间以及门窗装饰细部、地面铺装、建筑材料、屋顶形式等。

从非遗层面,须保护的传统手工艺技能包括绣花腰、玉雕、油纸伞、宣纸等;民俗礼仪包括玉皇诞、祭南斗、祭北斗、洞经表演等;饮食包括稀豆粉、土锅子、猪皮八大碗等。

2.4.1 “三段式”的外观形态

董官村传统民居的外形建构,在竖向上分为上中下三段不同材质构筑,下段为青色的火山石墙勒脚,有条石、块石等,铺设2-3层,中段为土坯墙,有粉刷面和不粉刷面两种处理方式,占墙体四分之三的部分,上段为灰瓦屋面和沿屋顶轮廓装饰带。照壁墙线条柔和,檐角飞挑,檐口层层退叠,有的还做成镂空砖雕,檐下装饰带内容包括山水诗画、人物典故、动物花草。

2.4.2 “七上八下”建构法则③

董官村传统民居以木构梁架为主,采用抬梁式和穿斗式混合屋架,常为5檩或7檩,建筑均为两层,层高一般惯用“七上八下”建构法则(图5)。正房一层高度约八尺(2.6 m)左右,中间开间大小一丈三尺(4.3 m),两边一丈一尺(3.6 m),进深为5.6 m左右,二层空间高度在七尺(2.2 m)左右[9]。厢房一层为2.4 m,二层为2.1 m,整体低于正房1 m左右,以彰显主次分明的房屋空间。建盖房屋所使用的木材都以当地的黄心木和楸木为主,石材常用火山石和青石,并通过不同材料的质感搭配以增加建筑的艺术表达,彰显地域性特征。

图5 “七上八下”梁架建构(抬梁和穿斗式)

2.4.3 质朴别致的造型轮廓

传统民居的屋顶一般为双坡形“响瓦”屋面,还有与筒板瓦混合使用的屋面,仅用筒板瓦在檐口和两山墙端做走边处理,呈现出不同的肌理变化。由于厢房脊檩和正房金檩相互搭接,形成正房与厢房相交的屋面天沟,檐口相互平齐。厢房山墙的山尖处理有圆弧形、多边形等多种细小的变化。受外来文化的交融影响,在建筑外墙还出现圆拱、三角、梯形退台、倒边等多种不同的窗型和镶边处理,甚至使用预制金属花窗芯、彩色玻璃等现代材料形成中西杂糅的装饰改造。

3 董官村“微介入”保护更新思考

在快速的城镇化发展进程中,限于监管的不力或缺乏正确的技术引导,董官村内的居民房屋建设或多或少地出现了一些与村落整体风貌不协调的现象,如局部的砖混平屋顶建筑、随意搭建的临时用房、濒临破败的院落,村落卫生所、公厕、垃圾收集转运站等基础设施缺乏。鉴于董官村完整性、真实性风貌,具有独特的空间环境构成与历史文化价值,根据“微介入”保护内涵与更新要素,在对董官村调研分析的基础上,通过政府、技术、旅游和文化等4个层面的介入介质选择,匹配相应的介入受体,提出具有针对性的保护更新策略,从而有效延续董官村特有的村落风貌特质。

3.1 政策层面的旨向性“微介入”

在政策层面,以乡村振兴战略为指引,董官村需着眼于“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的推进落实,特别是2022年中央一号文件,重点关注乡村发展、乡村建设和乡村治理3个方面,推动实现乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。还有云南省关于提升城乡人居环境五年行动计划、人居环境整治三年行动实施方案、构建“大滇西旅游圈”等发展计划,围绕腾冲打造“世界健康生活目的地和现代化公园城市”的目标,紧密关注腾冲美丽县城与特色小镇建设需求,依托董官村独特的历史文化和自然资源,抓住创建国家3A级文化旅游景区的契机,将董官村作为腾冲市文化旅游链条的重要环节来进行针对性更新提升。

3.2 技术层面的保护性“微介入”

对传统村落的保护更新,核心要务是尽量延续村落呈现出的景观风貌,包括村落从外到内所具有的环境特色、空间格局、建筑院落、人文活动等要素,它们共同构成了村落的整体形象,形成人们对传统村落的印象与理解。而技术层面的保护性“微介入”,也是主要针对这几个方面,以当地村民为主体,结合其发展诉求进行环境或景观的微更新改造。

3.2.1 山水环境特色保护

山水环境格局彰显传统村落独特的自然风貌和整体环境意象,勾勒出村落的边界、区域和走向,反映了中国传统村居生活、建筑风水环境选择与建构经验智慧。董官村建在属于半山区的马鞍山山麓,村落东面北面为小平坝,以自然保护为主,在村域建设控制引导上划定明确的禁建区(图6),严禁盲目无序的建设和乱砍滥伐行为,同时在山脚划分可适度开发休闲园、山地走道的限建区,以丰富村落绿色生态环境为核心;强化对官田边界和规模的保护,严格控制抛荒、大型乔木、大棚种植等破坏环境景观行为,维系原有的田野风光;官沟水系需保持流向、断面传统形式及风貌,疏浚现存重要的官沟,禁止建设对官沟有威胁的深基础工程,从而引导村落发展与原有环境风貌并行不悖。

图6 村落山水格局规划

3.2.2 村落核心区域保护

以董官村历史环境要素、街巷空间肌理的保护为重点,划定董官村的核心保护空间(图7),一块是“国军坟茔”所在地,面积约700 m2;另一块是村落主体本身,南至荷花池旁的云山社区,东至董辅臣故居以东的防风林,北至广场旁的环村路,西至环村路与093乡道的交叉口,面积约14.24 ha。该核心区域以保护村落现存风貌格局的真实性为主,并辅以局部的织补更新。对核心区内需要更新的建筑与微环境,根据评估等级与分类,分别落实建筑物、构筑物的保护、修缮、整治等具体措施。

图7 村落核心保护规划

3.2.3 建控地带限定保护

建控地带的范围包括可建设用地、山体景观、官田水体、主次道路等,南至董官与启迪冰雪小镇交界处,北至村环路以外30 m,东至腾板公路,西至草莓种植园,面积约25.16 ha。建控区内新建、改扩建的建筑高 度、形制构造、材质色彩等,应与核心保护区范围内的建筑形态风貌相协调,不能打破原有格局与景观视野。

3.2.4 整体风貌保护引导

随着生活水平的日益提高,加之缺乏有效管控和专业技术引导,村内居民在改造过程中常出现“毫无章法”的现象,另类的现代风格建筑和材料、屋顶上参差不齐的支架式太阳能热水器、裸露的雨水落水管等,严重影响了村落良好的景观效果,逐步蚕食着传统村落风貌的完整性,导致村落原有的场所记忆正逐渐消亡。因此对于传统村落的更新改造,要建立有效的管控引导机制,组织专门的技术人员进行具体评估,并结合政策宣传和住户的实际需求,提出合理的更新改造措施,以达到更新改造实效,实现其健康持续的发展(表3)。

表3 传统村落风貌元素保护导控

如从微空间、微景观的更新介入思考,则可根据村落地域文化基因和空间需求,通过刺激正反馈,对不同形式外部能量输入进行与自身生存环境相匹配的动态适应性选择,使传统村落在预定的路径上形成一种渐变而非突变的适应性变通[10]。

(1)街巷空间微介入:董官村历史街巷是典型的“鱼骨状”构成,大官道作为主干,通过闾门与各支巷串联,是村落发展轨迹和村民活动路径自然拓扑相结合的产物。介入时须禁止在此范围内建设任何构筑物,以维护传统界面脉络的统一,及时标识和原貌修复消失空缺的街巷,织补原有空间肌理;延续董官村“八尺”的巷道尺度及模数关系,对街道两侧的传统建筑严格控制在二层内,满足传统街巷1∶2-1∶3的宽高比;巷道地面铺装保持原有的材质铺装形式,即从左至右为“明沟-火山石-青石板-火山石-明沟”,大官道和行车道采用青条石错缝铺设(图8)。遵循村落原有道路基础条件形成主干道、区域组团支巷、田园小径三级主次分明的道路系统,营造出“开放-半开放-半私密-私密”的过渡层次[12]。

图8 村落巷道地面铺装形式

(2)开敞空间微介入:董官村开敞空间聚焦于交通、视线、景观三大轴线的兼容并蓄,交通主轴线从“荷花池-村入口-照壁-各闾门前空间-穴空间-官田”,由“穴”空间分流至巷道、宗祠、洗衣亭、秋场等,保护空间序列层面的完整度,注重两侧建筑立面形式、材质纹理、墙体构成、色彩搭配的连续性;保护“穴”空间周边的景观轴线,杜绝违规加层建造,以建筑限高来保护向东侧遥看高黎贡山雪景、向北远观农田远山、向南回看大官道视线通廊关系;主轴线上以营造相互紧密关联的景观节点和构建独特的景观轴线为目标,将村落现有的村口荷花池、照壁、小桃园门楼、古槐树、洗衣亭旁的五大空间节点,分别打造为入口景观广场、历史文化长廊、董官祖训景观空间、村民休闲广场、红色文化广场等展示不同主题内涵空间场所(图9),旨在将节点、轴线、界面等要素有层次地展现出来,借助景观设计进行空间引导,形成村落景观的相互渗透,提升了轴线视觉效果,呈现出不同的节奏感和秩序性。

图9 村落景观广场规划

(3)建筑空间微介入:对于建筑空间的分类介入,主要基于建筑质量、建筑年代、建筑风貌评估等因素,考虑到村落人居环境改善、人文活动保护、旅游建设等发展要素,对建筑空间采用原貌保留、局部改善、更新改造、织补新建等不同方式。

对于董官村内的12处历史建筑,建议按照相关保护条例进行原貌保留、维护修缮、实现“零破坏”下的功能置换,并将商业功能赋予该类历史建筑中。例如以董传仕、董友菊、董友熏等院落古宅,重点保护成为“活的博物馆”,守住董官村的“根”与“魂”;局部改善类是针对居民自改自建的部分房屋,针对其建筑形式、体量、材料、风格与传统民居风貌不协调的部位,采取局部整改措施,引导风貌相互协调一致;对于保留完整的民居,可将这部分传统建筑进行保护性再利用,民居自用模式、民居自用+经营模式、民居完全经营模式[11],鼓励村民参与室内微改造,打造合院民宿、禅茶坊、农家乐、山野咖啡等共创收益。

更新改造类可分两种情况,一种是建筑质量评估为“较差或危房”,例如董友芹院落等;另一种是对村落格局风貌造成破坏的,如五层高的玉雕楼、村口商业建筑、酒店,对其进行拆除和适宜性新建。暂时不能拆除的,应该对建筑外部进行适当的整饰,以减少视觉上的破坏作用,远期应予以拆除;织补新建类指在核心保护区范围内,一种对已坍塌毁坏的老院落,可在原址上按原风格织补建造,内部功能衍生置换,通过对点的刺激来激活村域面的生命力;另一种是在相应有限的空地上新建,完善缺少的功能基础设施,如在董传佐院落南边的空地新建民俗展览馆和公共厕所,在村落活动中心西北空地织补乡村作坊和快递物流站,在广场西南边的空地修建社区卫生所,在广场北边的临村路边新建农家乐和公厕等。

3.3 旅游层面的体验性“微介入”

在村落保护更新微介入组织方式中,分为宏观上的长线介入和微观上的短线介入。长线游览为“悠哉桃源深度游”,旅游观光以董官的外部山水田野环境为主,介入点顺序依次为“一村”“一田”“一山”3个不同的体验区;短线游览为“西董名村深度游”,介入点选择为村落内部的“三街”“四馆”“五坊”(图10)。

图10 村落长线游览与短线游览不同空间介入规划示意

3.3.1 长线介入模式

“一村”即西董传统文化区:以寻根溯源小桃园为特色,以古村游览、文化熏陶、民俗体验为亮点,打造以“慢生活”为核心的休闲观光区,贴近居民日常生活状态,漫步穿梭于百年古宅中欣赏丰富的建筑空间形式,感受着独特的村落历史文化。以村内的西董花园、董氏宗祠、大觉古刹、传统民居、大官道、照壁牌坊、荷花池、洗衣亭、枪眼、古槐树等物质遗产为介入元素,以非物质文化为载体,营造源远流长、商家世家、古迹众多、休闲养生的活态文化旅游空间。

“一田”即官田风景观光区:延续官田官沟层叠状的边界走势,引入浪漫元素打造花海观赏区、休息长廊、稻田油画、养生田园等别致的田园风貌;让游客参与第一产业种植的乡村体验,开辟种植体验区、水果采摘区、儿童田园游乐场、垂钓区等,切实感受田野牧歌的乡村乐趣,注重文化宣传,举办“高黎贡花海节”“万寿菊赏花月”“亲情采摘游”等提升趣味性。

“一山”即马鞍山生态体验区:马鞍山承接西董小桃源意境,提升改造马鞍山的景观环境,融入体验性、度假性项目,形成高品质休闲度假区;同时愈发注重绿色健康生活方式,在山体相对独立片区,打造有氧运动营地和团建游乐基地,举办“最美山地迷马”“新时代新跨越”“一带一路”徒步活动,让健康生态融入游玩之中。

3.3.2 短线介入模式

“三街”一是村落入口处的特色美食街道,容纳当地的桃源美食,丰富临街面建筑风貌的完整性;二是大官道商贾风情街,作为村落的主干道,充分展现董官一族“走夷方、走马帮”的商业经商历程;三是长巷的民居客栈街,使居民参与其中,每家每户作为一个栈点,以点成线构建特色民宿街巷,带动当地的旅游发展,实现脱贫致富。

“四馆”分别是戍边卫国展览馆、商贾文化展览馆、董氏家族传习馆、民俗民风观赏馆,以此充分展示董官村的历史文化沿袭,抗日反战壮举、西董马帮文化、董家人物传记、当地民俗活动等,这些都是当地宝贵的物质文化与精神财富,通过建筑介入方式既保护了历史文化元素,又提升了村民的文化自信、文化归属感。

“五坊”指宣纸工坊、土陶工坊、油纸伞工坊、玉雕坊、文创坊,属于董官村特有的手工艺作坊,是当地“活”的民间文化,是董官祖先智慧的结晶、精神生活的载体,也是珍贵的非物质文化遗产。

3.4 文化层面的活态性“微介入”

梁漱溟曾说过:“所有文化,多半是从乡村而来。”[12]毋庸置疑,乡村文化存在于乡村生活中,是由世世代代的乡村居民不断积淀与发展形成的传统观念和意识形态,乡村文化是一种“活态”的传承与发展,既有传统特色,又有时代特征。而对于传统村落文化的保护传承,既是一个漫长接力的过程,也是一个需要长期耐心的过程,不仅要关注单一的物质空间改造,也要重视对精神风貌的调理。因此,在对董官村文化层面的“微介入”更需要从点滴开始。

3.4.1 彰显4张文化名片

结合董官村的发展历史与董氏族人积淀形成的耕读文化、农商文化以及抗战时期的历史遗存,通过浓缩提炼,形成彰显董官村独特生活方式与辉煌历史的4张文化名片,进一步形成对董官村物质文化的“活态”传承(图11)。

图11 董官村微介入更新规划总平面

第一张是“儒商宅第”。作为跨国商贸繁荣的世家,马帮穿梭于滇缅两地,开翡翠加工先河,创建的云南“茂恒”“信记”等分号几乎横跨整条西南丝绸之路。投身商界的董氏族人儒雅知书,并为后世留下了极具欣赏价值的“西董”建筑群,整体布局规整,建构工艺精湛,身处这些高雅脱俗的明清古宅中,能充分感受到董官家族亦商亦儒的商贸兴家、耕读传家的特色。

第二张是“红色基地”。在滇西抗战中,董官村曾作为远征军第五十四军军部所在地,村落中现今还保留有枪眼、军需物资空投基地、国军坟等历史遗迹,书写了可歌可泣的西董传奇。通过戍边卫国展览馆、红色主题公园的“微介入”,开展“红色旅游+影视+乡村旅游+朗诵比赛”等模式,保护利用革命历史文化遗产,进行爱国主义宣传教育。

第三张是“江都衍派”。借董氏祖训十要篇,通过祖训景观空间展示,留住乡情乡愁。以中原文化为核心,与地方民族文化、异域文化相互交融,形成现在以和谐、和顺为内涵的腾越文化,体现中国传统宗族血缘聚落发展历史的包容性特点。

第四张是“农耕智慧”。保留并凸显从明朝沿用至今的官沟。官沟既是村里重要的引水灌溉沟渠,也是鲜活的农业文化遗产。官沟通过重力来实现引水,设置多个分水装置,充分展现出董官村传统的农耕智慧。结合官田风景观光区,开拓观光、农业和体验、团建、摄影等新形式,为村落的发展注入生机和活力。

3.4.2 重视非遗活态文化传承

非物质文化遗产以文化形式为核心,以文化场地为寄托,借助非遗传承人的传习展示活动,以体验式为保护传承引导,在村民休闲主广场上重塑文化空间,使平面的文化传达转为三维立体效果,从人的视觉、听觉上形成反馈。通过非遗路线的保护连接村落的文化节点,如“沈家班”的腾越皮影戏、曲艺洞经的表演,正月初九“玉皇诞”、九月前九天“祭北斗”等民俗活动保护,根植于“保护-营造-体验-传承”的总策略,引发村民对自身文化的自信自豪、重视学习和传承,肩负起保护传承的责任,有效保持董官村非遗活态文化的世代延续。

4 结语

为有效落实国家发布的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,进一步加强城乡统筹发展,积极构建传统村落适宜性保护更新策略的建设发展目标,在大力推进乡村振兴战略实施的背景下,今天的传统村落该如何更新保护,村落内涵的多重价值如何传承,而传统村落中人与自然、人与人、人与社会、传统文化与现代生活需求等的复杂关系又如何平衡、协同发展。通过以上的分析论述可以看出:对于传统村落的保护更新并非一朝一夕就能实现,需要有耐心从点滴细微之处着手,持之以恒地以最低程度的干预、最环保节能的措施、最适宜的方式来进行“微介入”更新设计。基于对介入介质的选定、介入受体的归纳,进而思考介质与受体的微创整合、匹配提升与统筹思考,并从技术、旅游、文化、社会等多层面的协同参与,重拾村落原有格局风貌,合理有序地选定区域范围,围绕着保护传统村落风貌的真实性和完整性、村落构成的街巷肌理和空间景观节点,回应建筑重构,以长线和短线介入模式来激活整个村落发展动力,以物质和非物质的“活态”传承来延续地方本土的文化多样性特色,展现村落文化高地,最终实现传统村落统筹兼顾、协同发展的保护更新目标。

注释:

① “容错”属于计算机领域的词汇,容错技术是指当系统在运行时有错误被激活的情况下,仍能保证不间断提供服务的方法和技术。这个错的本质可以被纠正,因此必须保持容错的态度才能确保乡村朝着正确的方向发展。引自郭海鞍.文化与形成营建[M].北京:中国建筑工业出版社,2020:139。

②腾冲董官村,明洪武十五年(1382),董家始祖董救随沐英平定腾冲,因军功卓著被封为武信将军,驻守腾冲,职传八代。从第六代始祖董祥书迁址于此,已经延绵至第二十一代。在600 多年的历史长河中,西董大院家族发展成为集军功世家、耕读世家、商旅世家为一体的名门望族,为纪念董氏族人的军功与名望,而命名为“董官村”。

③“七上八下”建构法则,即正房一层高度设置约8 尺(2.6 m)左右,二层高度在七尺(2.2 m)左右。与之对应的开间尺寸,中间大小一丈三尺(4.3 m),两边一丈一尺(3.6 m),进深为5.6 m 左右。详见张振成.传统民居适宜性更新改造设计策略研究——以云南腾冲董官村为例[D].昆明:云南大学,2019。