功能性磁共振成像对急性脑梗死诊断及溶栓治疗的价值

2022-11-02韩磊大连市金州区第一人民医院辽宁大连116100

韩磊 大连市金州区第一人民医院 (辽宁 大连 116100)

内容提要:目的:分析功能性磁共振成像对急性脑梗死诊断及溶栓治疗的价值。方法:选取2019年1月~2020年6月本院收治的急性脑梗死患者60例为观察对象,以盲选法分为对照组和观察组(各30例),对照组通过计算机体层成像(Computed Tomography,CT)对疾病进行诊断并评价溶栓治疗的结果,观察组通过功能性磁共振成像对疾病进行诊断并评价溶栓治疗的结果,对比两组检测符合率以及溶栓治疗结果准确性、溶栓并发症发生率。结果:观察组诊断符合率为96.67%,显著高于对照组的73.33%,P<0.05。观察组梗死核心、缺血半影区各检测指标均显著优于对照组,P<0.05。观察组溶栓并发症发生率为6.67%,显著低于对照组的26.67%,P<0.05。结论:使用功能性磁共振成像对急性脑梗死进行诊断准确性较高,对于疾病的诊断更加理想,同时可以对溶栓治疗的效果进行判断,综合应用价值较高。

目前,影像学是脑梗死主要的诊断方法,计算机体层成像(Computed Tomography,CT)、磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)等诊断在临床使用较多,但是对于脑梗死的早期诊断准确性和敏感度较低,可能造成误诊或者漏诊的问题[1]。随着医学的进步,MRI技术在临床得到推广普及,可以对超早期病灶进行诊断,同时可以明确病灶的部位、范围等,可以更加有效地配合溶栓治疗,将其与弥散加权成像(Diffusion Weighted Imaging,DWI)等技术结合对于监控溶栓治疗后的短期和长期效果也具有较好的价值[2]。特别是MRI技术的发展,使超早期脑梗死诊断成为可能,不再单纯地依靠形态学进行检验,而是更多地依靠脑功能状态进行疾病诊断,使疾病的治疗进入了一个新的阶段。在MRI的诊断中,灌注显像(Perfusion Imaging,PI)技术可以对脑组织微循环灌注的具体情况进行检测,同时对脑血容量、相对脑血流量和平均通过时间各项参数进行分析,对于超急性脑梗死的治疗起到积极作用。此外MRI还可以对人体内化合物含量进行测试,属于一种非损伤性技术,不再以图像的形式对病灶进行显示,而是通过更加准确的频率曲线对疾病进行判断,对于疾病的诊断具有积极作用。研究显示对于溶栓治疗影响较大的是缺血半影区,早期进行溶栓治疗可以及时恢复梗死区域的血流再灌注,对于预后的改善效果明显,但是病灶如果无明显的半影区域而盲目进行溶栓治疗则容易发生颅内出血,因此对于急性脑梗死溶栓治疗的判断也非常关键,可以降低溶栓期间的各种并发症发生率。本文对功能性MRI对急性脑梗死诊断及溶栓治疗的价值进行分析,研究如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

实验开展时间确定在 2019年1月~2020年6月,抽取急性脑梗死患者60例,盲选法分为对照组(30例)、观察组(30例)。对照组男女患者比例为16:14,年龄47~73岁,平均(60.12±4.67)岁,发病时间2~6h,平均(4.11±1.34)h;观察组男女患者比例为17:13,年龄46~74岁,平均(60.56±4.79)岁,发病时间2~7h,平均(4.56±1.32)h。对两组患者各指标进行比较,无显著性差异(P>0.05)。

纳入患者:①经临床诊断确诊;②同意实验;③签署实验同意书。排除指标:①精神类疾病;②未经过临床确诊;③重大脏器疾病,无法配合实验[3]。

1.2 方法

对照组使用CT检查,选择全身CT机,将层厚设置为10mm,电压为120kV,电流200A,取仰卧位,对头部进行扫描。

观察组使用功能性MRI检查,SE序列基本参数:T1W(TR/TE为440ms/14ms),矩阵为256×192,成像时间为2min 56s。FSE序列为3000/11ms、3000/110ms,矩阵为256×192,成像时间为2min 36s。单次激发的SE ERI序列DW1(TR/TE为10000ms/102ms),成像时间40s,上述检查层厚均为8mm,间隔为2mm,FOV为h22cm×22cm,PI中单次激发梯度回波为EPI序列,TR/TE为1800ms/80ms,在翻转90°之后,每次扫描9层,共扫描50次,共计1min 31s。在第一次扫描结束之后经肘部静脉注射造影剂,在3s之后获取PRESS序列,TR/TE为2000ms/144ms,共采集128次,经历8次相位循环。图像采集结束之后输入至工作站中进行处理。PI:单次激发梯度回波EPI序列,TR/TE为1800ms/80ms,翻转角为90°,每次扫描9层,共扫描50次,在第一次扫描结束之后经肘静脉注射0.1mmol/kg钆喷酸葡胺,3s内完成,完成扫描用时91s;MRS:使用PRESS序列,TR/TE为2000ms/144ms,共采集128次,经过8次相位循环,共统计2018个波谱数据点,频宽为2500Hz。

图像采集结束之后均由2名以上医生进行阅片,获取相同意见,与后期病理诊断的结果进行对比,确定诊断的符合率。

1.3 观察指标

①对比两组诊断符合率,与病理诊断结果进行对比,病理诊断60例患者均确诊为急性脑梗死;②对比两组溶栓治疗结果判断准确性,通过核心梗死灶、缺血半影区的局部脑血容量(regional Cerebral Blood Volume,rCBV)、平均通过时间(Mean Transit Time,MTT)、表观弥散系数(Apparent Diffusion Coeffecient,ADC)比值进行对比;③对比两组溶栓并发症发生率,并发症包括出血、过敏以及再灌注损伤。

1.4 统计学分析

经SPSS 23.0统计学软包统计分析,各观察指标数据均为定性资料,用n、%表示计数资料,行χ2检验,使用±s表示计量资料,行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

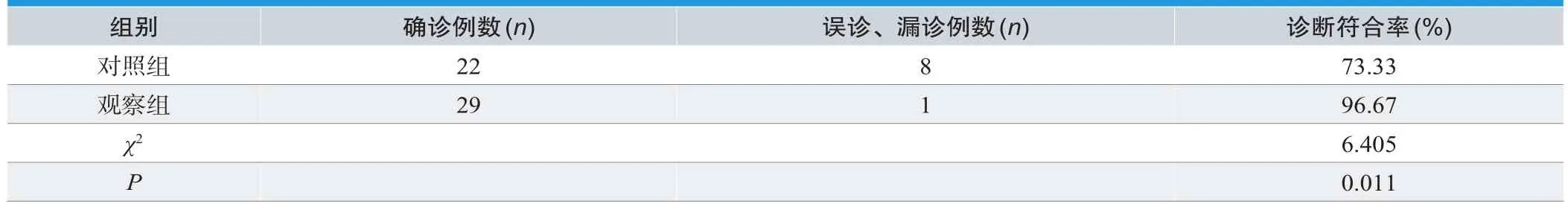

2.1 对比两组诊断符合率

观察组诊断符合率为96.67%,显著高于对照组的73.33%,P<0.05,见表1。

表1.对比两组诊断符合率 (n=30)

2.2 对比两组溶栓治疗结果判断准确性

观察组梗死核心、缺血半影区各检测指标均显著优于对照组,P<0.05,见表2。

表2.对比两组溶栓治疗结果判断准确性(n=30,±s)

表2.对比两组溶栓治疗结果判断准确性(n=30,±s)

组别 脑血容量 MTT ADC梗死核心 缺血半影区 梗死核心 缺血半影区 梗死核心 缺血半影区对照组 0.38±0.13 0.65±0.23 1.78±0.11 1.32±0.11 0.26±0.10 0.64±0.13观察组 0.32±0.08 0.87±0.33 1.92±0.15 1.48±0.13 0.39±0.11 0.79±0.16 t 2.153 2.996 4.122 5.146 4.790 3.985 P 0.035 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000

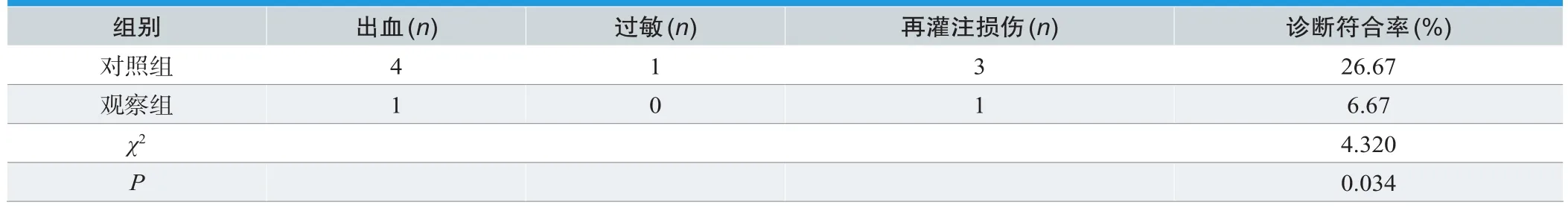

2.3 对比两组溶栓并发症发生率

观察组溶栓并发症发生率为6.67%,显著低于对照组的26.67%,P<0.05,见表3。

表3.对比两组溶栓并发症发生率 (n=30,n/%)

3.讨论

急性脑梗死疾病的判断非常关键,而且溶栓治疗对于疾病的控制非常关键,但是在治疗的过程中时间窗选择是需要关注的问题,而且在溶栓之后容易出现出血的副作用,导致其推广受到一定的限制[4]。常规的MRI、CT检查对于脑梗死6h之后的诊断具有较高的价值,但是对于超早期的病灶以及溶栓效果的评价效果不理想,而功能性MRI(DWI、灌注加权成像(Perfusion Weighted Imaging,PWI))在诊断中的敏感性和特异性较为理想,在临床得到推广。同时功能性MRI的使用,可在溶栓之前明确病变是缺血性还是出血性、是新发性还是陈旧性、是持续性还是短暂性,以更好地对疾病进行诊断。同时可以确定病灶是否存在缺血半暗带,并判断溶栓期间是否存在大出血的风险,因此对于溶栓具有更好的控制效果,可提升疾病的综合干预质量,保证疾病的治疗安全性,提升溶栓效率[4]。

上文数据显示,观察组诊断符合率为96.67%,显著高于对照组的73.33%,P<0.05。观察组梗死核心、缺血半影区各检测指标均显著优于对照组,P<0.05。观察组溶栓并发症发生率为6.67%,显著低于对照组的26.67%,P<0.05。分析原因:DWI可以在体位对组织水的移动能力进行测量,在梗死的超早期DWI弥散运动相对较快,因此图像中的颜色较正常组织暗,病灶会出现高信号,随着梗死时间的延长,DWI信号则会下降,可以对6h内的病灶进行确定。而PWI则采用快速增强扫描技术,在静脉中注入造影剂,使用造影剂的轻度改变对病灶进行判断,在超早期病灶中心血流灌注严重减少,导致周围血流灌注增加;对于溶栓的监控,需要明确是出血性的还是缺血性,新发性和陈旧性,明确病灶死是否有缺血半暗带,这些通过功能性MRI均可更好的判断[5]。当脑梗死病灶内脑缺血达到膜衰竭域值之后细胞外液中的钠离子、钙离子以及水分子会大量地流入到细胞内部,形成细胞毒性水肿,细胞内的水分子会逐渐增加,引发细胞肿胀、细胞外间隙变小和水分子运动减少的现象,直接就会造成梗死区域水分子布朗运动量降低[6]。因此,通过功能性MRI检测中会出现ADC数值变小的情况,DWI会发生高信号的问题[7]。而在ADC图像上出现暗区,对于病灶的具体情况进行判断,如果DWI高信号的问题,则表示梗死已经存在,并出现不可逆的核心梗死病灶,对于疾病的诊断具有积极作用[8]。功能性MRI检查中,PI可反映组织局部血管分布、血流灌注具体信息的技术,可以获得血流灌注的具体数据资料,而MRI成像则可以通过造影剂媒介对脑血容量、平均通过时间等进行测试技术,因此通过综合分析上述数据,可以掌握梗死病灶的血流供给情况,可以对CT检查中信号强度以及敏感性低的问题进行改善,减少伪影对疾病诊断的影响,以提升疾病的综合控制质量,做好疾病的控制工作,提升疾病治疗质量[9]。

综上所述,使用功能性MRI对急性脑梗死进行诊断准确性较高,对于疾病的诊断更加理想,同时可以对溶栓治疗的效果进行判断,综合应用价值较高。