基于数据挖掘探析针灸治疗肠易激综合征的选穴规律*

2022-11-01裴丽霞孙建华

李 锂,裴丽霞,耿 昊,陈 昊,陈 璐,孙建华△

(1.南京中医药大学附属医院,江苏南京 210029;2.南京中医药大学,江苏南京 210023;3.中国中医药循证医学中心针灸疾病项目组,江苏南京 210029)

肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一种慢性反复发作的功能性胃肠疾病,常表现为腹部疼痛不适,伴或不伴有排便异常,但无器质性病变。目前IBS治疗方法包括药物和非药物治疗,药物包括解痉剂、止泻药、抗焦虑药、抗抑郁药、益生菌及中药等;非药物治疗包含患者教育、饮食调理、心理指导、针灸等,且针灸可作为对常规一线治疗效果不佳或无法耐受药物副作用患者的替代疗法[1,2]。徐桂兴[3]等系统评价表明针灸治疗肠易激综合征与西药相比有疗效优势。本研究通过搜索国内外针灸治疗IBS 的文献,提取腧穴处方,采用数据挖掘软件进行聚类分析、关联规则分析,探讨其临床选穴规律,以期为针灸治疗IBS的规范化选穴提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索策略

计算机检索CNKI、万方数据库、维普中文科技期刊数据库、PubMed、web of science,检索时限为建库至2021 年11 月,数据库中检索主要主题词为“肠易激综合征”“针刺”“针灸”,采用主题词与自由词相结合的方式进行检索。

1.2 文献筛选标准

纳入标准:①明确诊断为肠易激综合征;②以针灸为主要治疗方法;③针灸疗效、穴位处方明确。

排除标准:①重复发表的文献;②会议论文、学位论文类文献;③治疗手段为耳穴、腹针等非腧穴疗法的研究;④文献类型为动物实验、医案总结、综述、Meta 分析。

1.3 数据提取与处理

腧穴定位、归经、特定穴等均参照“十二五”国家级规划教材《经络腧穴学》[4]标准。用Microsoft Excel 2019 建立数据库,IBM SPSS Statistics 26.0、SPSS Modeler 18.0进行分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

根据文献检索策略,本研究初步得到研究文献共2062 篇,剔除重复文献899 篇,仔细阅读标题和摘要,筛除不符合标准的文献298篇,最终纳入符合本研究的文献一共79篇。

2.2 腧穴归经

腧穴归经以足阳明胃经最多,使用240次,用穴6个,包括天枢、足三里、上巨虚、下巨虚、水道、归来;其次为足太阳膀胱经,使用113 次,涉及7个腧穴,主要为脾俞、大肠俞、肾俞等;任脉居第3 位,使用101 次,涉及8 个穴位,主要为中脘、关元、神阙等。见表1。

表1 针灸治疗肠易激综合征腧穴归经分布

2.3 腧穴部位

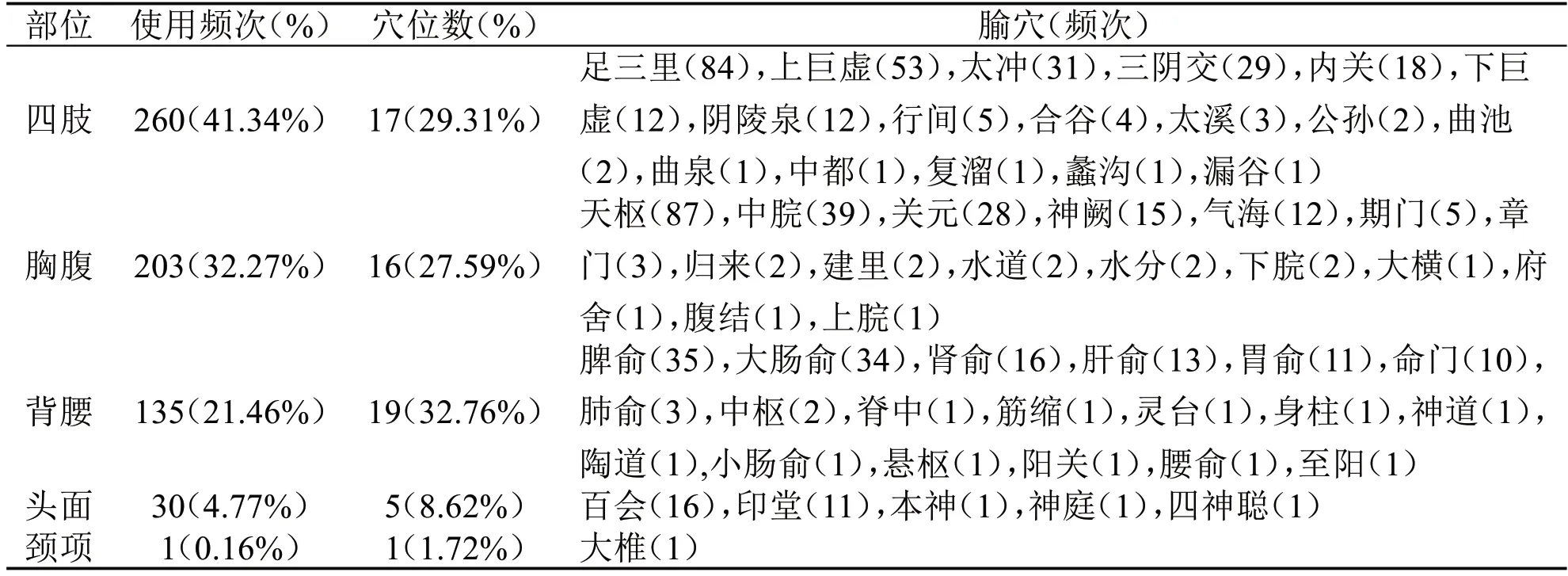

针灸治疗IBS 腧穴分布部位前2 位分别为四肢、胸腹,频次分别占总频次的41.34%、32.27%,共占73.61%。见表2。

表2 针灸治疗肠易激综合征腧穴部位分布

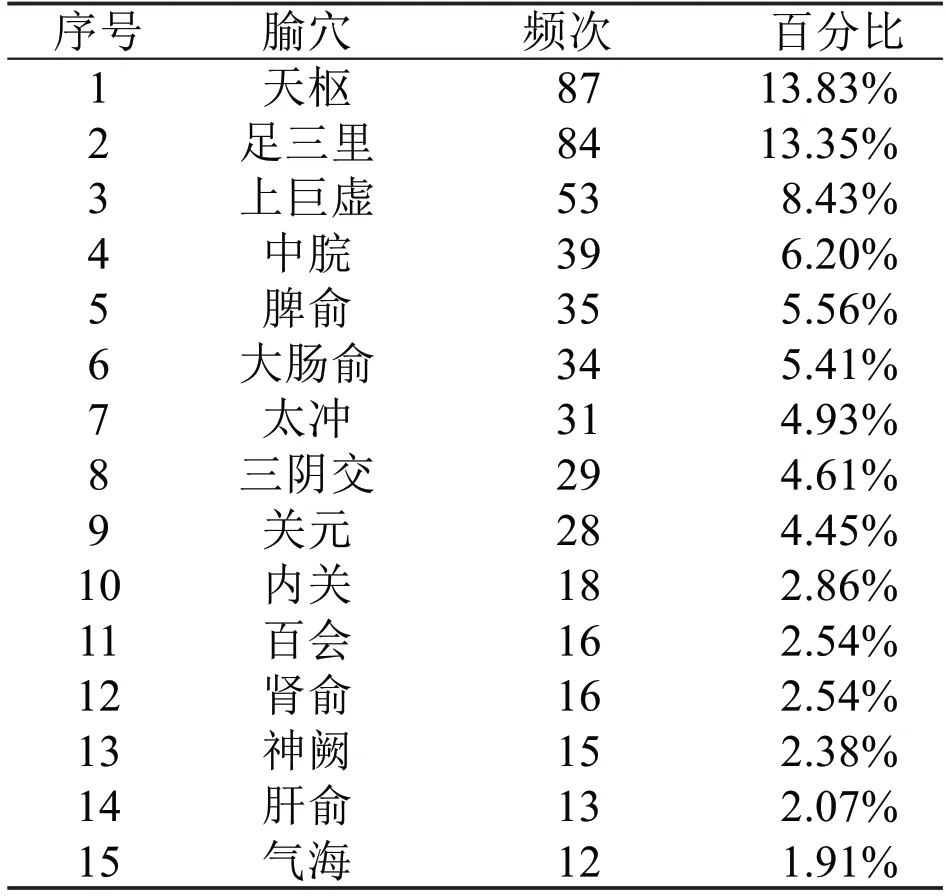

2.4 腧穴使用频次分析

99 组处方涉及58 个腧穴,包括57 个经穴和1个经外奇穴,总频次为629次。排名前15位的腧穴使用频次均在10 次及以上,累积频次510 次,占总频次的81.08%。频次排名前5 位的穴位分别为天枢(13.83%)、足三里(13.35%)、上巨虚(8.43%)、中脘(6.20%)、脾俞(5.56%),以上5 穴使用频次占总频次的47.37%。见表3。

表3 针灸治疗肠易激综合征的使用频次前15位的腧穴

2.5 特定穴分析

针灸治疗IBS 的58 个常用腧穴中,有34 个腧穴属于特定穴,其中有9 个含多重属性:足三里(五输穴、下合穴)、太冲(五输穴、原穴)、中脘(募穴、八会穴、交会穴)、关元(募穴、交会穴)、内关(络穴、八脉交会穴)、章门(募穴、八会穴)、公孙(络穴、八脉交会穴)、期门(募穴、交会穴)、太溪(五输穴、原穴)。此34 个特定穴占58 个常用腧穴的58.62%,累积频次556次,占总频次的88.39%。使用频次最高的特定穴为募穴(162 次),其次为下合穴(149次)和五输穴(139 次)。按照穴位数高低排序,前3 位分别是交会穴(11个)、五输穴(8个)、背俞穴(7个)。见表4。

表4 针灸治疗肠易激综合征特定穴分布

2.6 关联分析结果

采用SPSS Modeler 软件Apriori 算法对58 个常用腧穴进行关联分析,选取支持度≥30%,置信度≥80%的关联群列表(见表5)。支持度表示前后项同时出现的概率,如“天枢(前项)—足三里(后项)”支持度为87.88%,即中脘和足三里同时出现的概率为87.88%。置信度表示前项在处方中出现时后项出现的概率,如“天枢(前项)—足三里(后项)”置信度为85.06%,即天枢出现时足三里也出现的概率为85.06%。提升度用来判断关联规则的有效性,关联规则“天枢—足三里”提升度为1.00,表示天枢出现条件下同时出现足三里的概率,与天枢不出现条件下足三里却出现的概率之比为1.00,提升度>1 则代表此条关联规则有效。本研究中,“天枢—足三里”支持度最高,表明这两个穴位常作为组穴出现。由图可得出针灸治疗本病的核心腧穴处方为“天枢、足三里、上巨虚、中脘”,核心穴对为“天枢—足三里”。

表5 针灸治疗肠易激综合征腧穴配伍关联分析结果

2.7 聚类分析结果

对取穴频次≥10 次的20个穴位进行聚类分析,详见图1所示。

图1 聚类分析

3 讨论

根据IBS 主要临床表现,中医病名属于“泄泻”、“便秘”、“腹痛”等范畴,临床中常按照主症表现不同划分中医范畴[5]。先天不足或后天失养是IBS的发病基础,其发病诱因较多,主要与情志失调、饮食不节、外感等密切相关[6-7]。IBS 的病位在肠,与肝、脾、胃、肾等有关,其重要病机为肝失疏泄,脾失健运,脾阳及肾阳失于温煦[5]。临床研究表明[8]常规疗法结合浮针治疗可以降低患者血清白介素6、白介素8、干扰素γ、TNF-α 水平,使得疼痛阈值上升。针刺可双向调节,其内在机制极其复杂。Murakami[9]等通过实验表明针刺刺激迷走神经,促进胃肠道运动,通过加速胃肠蠕动而减轻疼痛。

针灸治疗IBS 取穴以足阳明胃经、足太阳膀胱经、任脉腧穴为主。“经脉所过,主治所及”,针刺胃经腧穴可治疗胃肠道疾病。任脉行于前正中线,腹为阴,任脉总揽一身阴经脉气,苏志维[10]等分析时发现古代治疗腹泻首选任脉腧穴。足太阳膀胱经为“巨阳”,可与任脉结合沟通阴阳,两经腧穴相伍以治泄泻[11]。

背俞穴为脏腑的精气输注于腰背部的腧穴,背俞穴以脾俞、大肠俞、肾俞为主,肠易激综合征病位在肠,与肝脾相关,久病及肾,脾肾阳虚,针刺背俞穴可治疗相应的五脏疾患[12]。募穴位于胸腹,五输穴布于四肢肘膝关节以下,故治疗IBS的腧穴分布多居于四肢及胸腹。

本研究通过关联规则可得出“天枢—足三里”是针灸治疗IBS的核心穴对,本病的核心腧穴处方为“天枢、足三里、上巨虚”,天枢为大肠经之募穴,大肠经与胃经相交接,且大肠的传导糟粕依赖于脾升胃降功能的正常运行,因此取大肠经之募穴和大肠下合穴“足三里、上巨虚”调节肠道。“肚腹三里留”,且足三里为五输穴之合穴,“合主逆气而泄”,可通过调节胃肠道之气机缓解患者腹胀、腹泻等,现代研究发现针刺足三里可促进胃肠的运动、修复黏膜的损伤[13]。

高频聚类分为4 类,第一类为百会、太冲、印堂、三阴交、上巨虚、足三里,百会为“三阳五会”,印堂属于督脉,《针灸大成》云:“思虑劳伤心脾,灸百会、印堂。”IBS 是与情志因素密切相关的疾病,临床研究表明电针百会、印堂、三阴交的穴位可明显改善患者焦虑抑郁状态[14]。太冲为肝经原穴,三阴交为肝脾肾之交会穴,上巨虚和足三里分别为大肠和胃之下合穴,该类穴位上下配伍,疏肝健脾,畅达情志。第二类为中脘、关元、下巨虚、天枢、内关、阴陵泉,中脘为脾之募穴、腑会,关元、下巨虚分别为小肠经之募穴、小肠之下合穴,关元在脐下三寸为脐下肾间之气所藏之处,可补益肾虚,益先天以充养后天之本——脾胃,“公孙冲脉胃心胸,内关阴维下总同”,内关为八脉交会穴,善治胃部疾病,阴陵泉为脾经合穴,有健脾化湿之功效,在所筛选文献中可见脾虚湿盛及湿阻之证型,诸穴配伍可运脾化湿。第三类为脾俞、胃俞、肝俞、气海,气海在下腹部,与背俞穴前后配伍,局部取穴。第四类为肾俞、命门、神阙、大肠俞,肾俞、大肠俞分别为肾和大肠之背俞穴,命门有温补肾阳之功,神阙归于阴脉之海——任脉,位于脐中,可调阴经气血,其与背俞穴相配可平调阴阳。

综上所述,本研究通过分析得出针灸治疗IBS 的临床选穴多选取胃经、膀胱经、任脉腧穴,且下合穴、背俞穴、交会穴、募穴、五输穴运用较多,在腧穴配伍上注重合募、俞募、前后、上下配穴。由于选取文献的辨证分型未统一,在统一本病的辨证分型后,对于相关配穴的分析探讨是未来研究方向之一。