河北中南部方言结构助词的变音

2022-10-26王志勇

王志勇

(河北工程大学 文法学院,河北 邯郸 056038)

山东、陕西、河北以及晋东南、豫北等地是北方方言变音现象尤其是变韵、变调现象地理分布的核心区域,其中,河北中南部方言区的变音从共时音形表现到历时演进阶段都很有特点,对于该地区结构助词“的、地、得”变音较大范围的研究将有助于加深对北方方言变音现象和规律的认识。

本文首先讨论结构助词“的、地、得”在河北中南部方言区的语音表现和地理分布,然后进一步对比重点调查点涉县、南和与隆尧方言中的增音型“的、地、得”尾的异同并探寻其音形差异的原因,最后在共时描写基础上追本溯源归纳三者的历时演变脉络。

一、“的、地、得” 的读音类型及地理分布

河北中南部方言的结构助词“的、地、得”根据其语音形式是否独立成音节可分为“的、地、得”尾和“的、地、得”变(本文有时以“的”赅“地、得”,称“的”尾、“的”变)两大类型,“的”尾自成音节,“的”变是“的、地、得”与前字合音后的形式。

“的”变情况,以邯郸肥乡区用法为例分类描述。①定语标记:织的[tʂː]布、喝的[xː]饮料、上过肥[feiː]的庄稼地、姥姥[lauː]包的[pauː](包子)好吃、强扭的[niuː]瓜不甜;②转指标记:怀的[xuaiː]是龙凤胎、抢的[tiaː]都是年轻人;③状语标记:自觉地[tyː]遵守、长久地[tiuː]合作、一码儿码儿地[mrː]写;④补语标记:墙上打得[taː]都是洞、切得[tiː]好、来得[laiː]早不如来得[laiː]巧、贵得[kuiː]离谱、瘦得[ʂuː]皮包骨头、比鱼游得[iuː]还快、喊得[xanː]嗓子都哑了、跟得[knː]太紧了、熏得[ynː]头疼、听得[tiː]不想回家、懂得[tuː]不少。

河北中南部方言结构助词“的、地、得”的主要语音形式是独立音节“的”尾,本研究田野调查中的103个方言点全部都有“的”尾,其中17个点兼有“的”尾和“的”变韵(有些以“的”尾为主,有些则以“的”变音为主)。结构助词“的、地、得”读音类型及地理分布如下。

(一)“的、地、得”尾的读音类型及地理分布

所有调查点都存在“的、地、得”尾,其在各地的语音形式如下:

(1)塞音[t];(2)边音[l];(3)鼻音[n];(4)零声母[i]/[ei]、[ɛ]、[i]。

根据韵母韵尾的有无和不同,其韵母可以分为4种类型:

(1)高元音[i]、[i];(2)中/央元音[];(3)半低元音[ɛ];(4)元音尾韵[i]、[ei]。

声韵相配的各种语音形式的分布区域如下:

[ti]:冀鲁官话石济片的枣强、威县、吴桥、衡水市、故城、新河、安平、冀州、清河、南宫、邱县、临西、辛集,沧惠片的肃宁、河间、献县、沧县、泊头、黄骅、孟村、盐山、海兴、东光、青县、南皮、景县、阜城,保唐片的保定市、涞水、易县、高碑店、定兴、徐水、容城、满城、安新、顺平、清苑、高阳、安国、博野、蠡县、望都、霸州、文安、大城、蔚县;晋语张呼片的平山、鹿泉、元氏。

[ti]:冀鲁官话沧惠片的献县、青县、海兴,保唐片的文安、高碑店、蔚县。

[li]:晋语邯新片的武安、肥乡,张呼片的灵寿、鹿泉、元氏、赞皇;冀鲁官话石济片的馆陶、邱县、安平、饶阳、武邑、冀州、衡水市、吴桥、故城、广宗、清河、临西、柏乡、巨鹿、任县、宁晋、石家庄、行唐、新乐、正定、无极、深泽、藁城、晋州、辛集、栾城、赵县、高邑,沧惠片的阜城、景县、任丘、肃宁、泊头、沧县、南皮、盐山、海兴、东光,保唐片的大城、安新、唐县、望都、定州、涞源、阜平、曲阳。

[li]:石济片的深州、藁城、晋州,保唐片的定州、涞源,沧惠片的任丘。

[lɛ]:只出现在晋语张呼片的平山。

[ɛ]:晋语邯新片的涉县、南和;冀鲁官话石济片的隆尧、井陉矿区。

[i]:晋语邯新片的武安、涉县、南和,张呼片的灵寿、元氏;冀鲁官话石济片的隆尧,沧惠片的盐山。

从上文可以发现,“的、地、得”尾的4种声母类型在河北各方言区的分布有如下特点:

塞音[t]和边音[l]分布范围相当,各自都占到总调查点的近60%。[t]主要分布在冀鲁官话沧惠片、保唐片与晋语张呼片,分别占到各自方言区调查点的93%、81%和80%,冀鲁官话石济片也有42%的调查点有[t]声母。[l]主要分布在晋语区邯新片、张呼片和冀鲁官话石济片、沧惠片,各占这几个方言区调查点的90%、80%、67%和66%。零声母主要在晋语邯新片、冀鲁官话石济片。[n]只出现在冀鲁官话石济片。

“的、地、得”尾的4种韵母类型在河北各方言区的分布有如下特点:

高元音[i]分布范围最广,主要分布在晋语张呼片和冀鲁官话,分别占到这两个方言区调查点总数的100%和85%。其次是[],主要分布在冀鲁官话石济片和晋语张呼片,其他各片也有个别方言存在。再次是[i/ei],主要在晋语邯新片,晋语张呼片和冀鲁官话石济片也有部分方言存在。[i]只出现在[i]和[]的主要分布地——冀鲁官话区,其性质可以看作是从[i]到[]的一种过渡状态。

(二)“的、地、得”变的读音类型及地理分布

河北中南部方言结构助词“的、地、得”的读音类型如前所述,是以“的”尾为主的。有“的”变的方言点共17个:晋语邯新片的肥乡、武安、南和、鸡泽,张呼片的灵寿、元氏、赞皇、鹿泉;冀鲁官话石济片的临城、隆尧、赵县、行唐、广宗、清河、故城,沧惠片的盐山、海兴,这些方言点同时兼有“的”尾。“的”变如上文肥乡区所述,再以行唐方言(“的”基本音形为[li])为例分类描述。①定语标记:邯郸市的[ʂː]房子、兄弟的[tiː]事儿、出去的[tyː]时候儿、回答的[taː]问题、姐姐的[tiː]衣裳、包的[pː]饺子、管的[]事儿多、最近的[tinː]路、村长的[]地;②转指标记:最快的[kuɛː]一天到、妹妹的[meiː]错不了、不懂的[tuː]就问; ③状语标记:着急地[tiː]跑回去、说不出来的[lɛː]难受、慢慢儿地[mrː]来、大声地[ʂː]嚷;④补语标记:气得[tiː]直跺脚、刀磨得[mː]锃亮、晒得[ʂɛː]脱了皮、贵[kueiː]戗不住、笑得[iː]直不起腰、变得[]真快、过敏得[minː]戗不住、嚷得[]嗓子都哑了、用得[yː]很方便。

通过实地田野调查,我们发现河北中南部方言“的”变有一些较为普遍的规律:

首先,“的”变的类型都属于长音型,暂未发现拼合型和融合型。伴随着长音变韵有变调出现,如南和方言连读变调中,前字阴平33+轻声2,合音变调为332。其合音变调是在轻声字组连调模式的基础上加以调整而来。

其次,“的、地、得”三者变韵出现的先后顺序并不相同。通常情况下定中结构中的“的”先出现合音变韵,如鹿泉、故城、海兴等方言点;然后是补语标记“得”,如赞皇、鸡泽、灵寿、清河、盐山等方言点;状语标记“地”则最后出现变韵。也有例外情况,如临城方言点,“得”先出现变韵。

最后,发生合音变韵的前字音节韵尾,一般都与该方言“的、地、得”尾的弱化语音形式相同或相近,如武安方言“的、地、得”有[li]、[i]两读,“的”变已在前音节基本韵母为[i]、[ei]组韵中出现;盐山方言有[ti]、[li]、[i]三读,处于迅速弱化、多种形式并存的状态,其“的”变已在基本韵母[i]、[ei]、[ai]组韵中完成;故城、清河方言都是[ti]、[li]形式并存,目前“的”变也已在基本韵母[ei]、[ai]组韵出现。这是一种“直接合音”的变音方式。另外,与“的”弱化形式不同的基本韵母,则可能通过增音型“的”尾实现合音。这是形成合音的另一种重要途径。

二、“的、地、得”变音重点个案考察

(一)增音型“的”尾

增音型“的”尾是指当结构助词“的、地、得”的前一音节以[][][i][u][y][n][]为韵母或韵尾,而“的、地、得”语音形式为零声母时,由于顺同化的作用,“的、地、得”音节前增生[][][i][u][y][n][]等过渡音,从而产生出多种变体音形的现象。

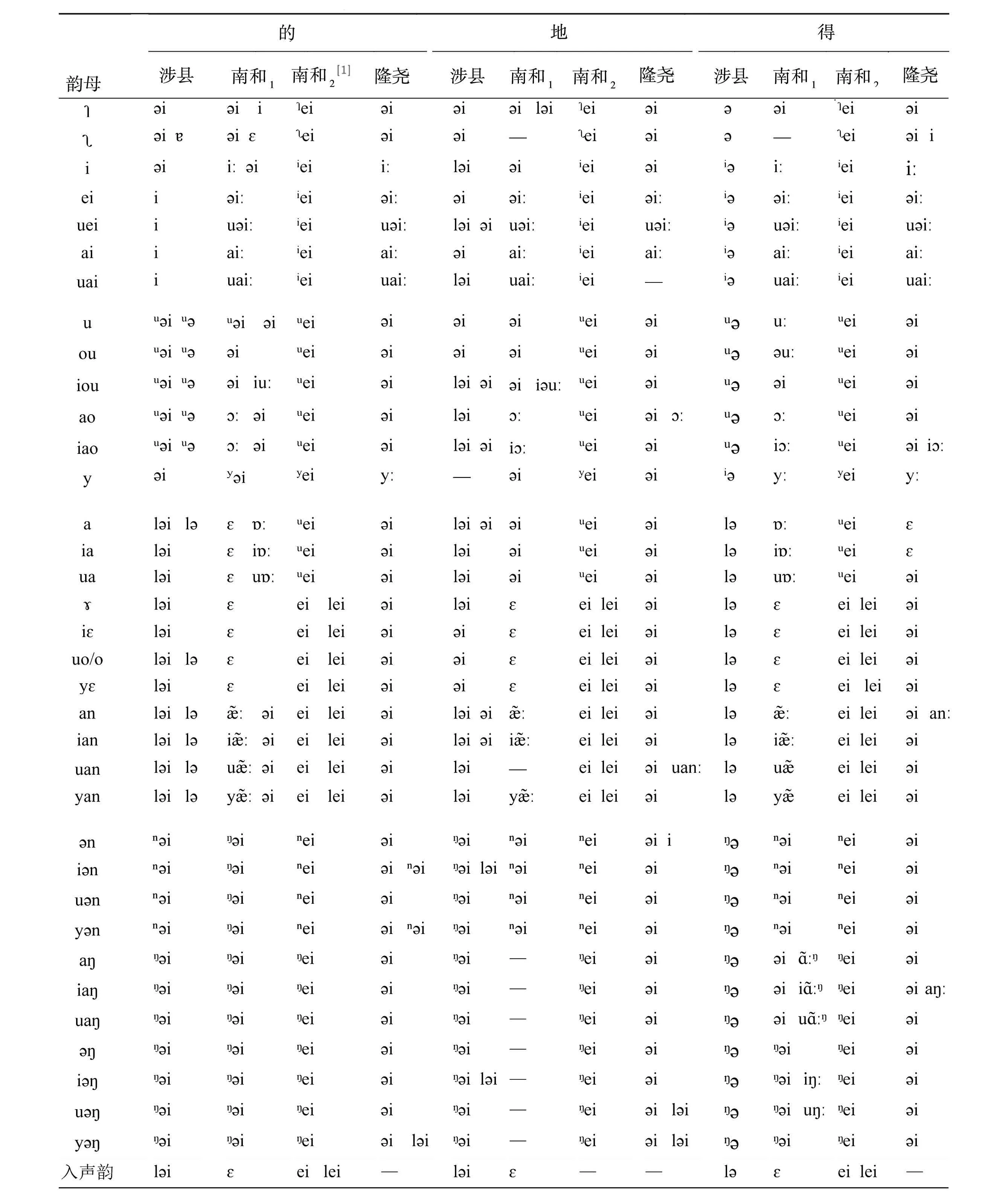

在河北中南部方言的调查中,我们从部分调查点中发现了增音型的“的、地、得”尾,如表1所示。

表1 河北中南部方言增音型“的、地、得”尾比较

此外,磁县、临漳、临西、任丘等方言点在[n]尾韵后也发现有少量[ni]形式的条件变体读音。

根据有无过渡增音,“的、地、得”尾可以分为单纯音尾和增音音尾两种。表1中所列方言点除涉县外,都存在“的”尾和“的”变成分,属于混合型,但具体情况又有所不同,详见表2。

表2 河北中南部方言增音型“的、地、得”尾类型比较

从3个结构助词的音形异同来看,几个方言点内部也有较大区别。以南和2、涉县方言为例,在单纯音尾和增音音尾方面,南和2方言“的、地、得”的分布和音形表现非常一致,规律性极强;涉县方言在单纯音尾表现上,“的”有[li][l]两种读音,分布在开尾韵后,零声母语音形式[i][][i]分布在有尾韵后,音形较多,情况较为复杂;“得”基本音形[l]分布在开尾韵后,零声母[]分布在[][]后;“地”[li]分布在所有韵后,[i]只分布在非鼻尾韵后。涉县方言增音音尾类型中,“得”的音形变体略多,在前字音节[i][u][y][]后有[i][u][]3种形式,“的”在前字音节[u][y][]后有[ui][u][i]([][])两类5种形式,“地”只在[]尾后有[i]1种形式,且与[li]为自由变体。

合音变韵只出现在隆尧、南和1方言中,与此相对应的是两地方言“的、地、得”读音都为零声母形式:南和1方言音[ei][ɛ],隆尧方言音[i]。可以看出,在前字周遍性韵类条件下,“的、地、得”音节的全部零声母化对合音的形成起着非常重要的作用。

结构助词增音型变音较少的原因应和以下两个因素有关:一是存在零声母弱化语音形式的方言较少。本研究所调查的方言点中只有12个,其中具有[i]形式的有7个(包括多种形式并存的)。二是弱化形式较少,主要是[i]/[ei]与[ɛ][i]。由于缺乏“可共存发音的同时性”[2]32,[i]/[ei]与[i]前再增生介音[i][y]的可能性大大减少,“的、地、得”可能更多以“直接合音”而非“增音”的方式完成了“的”变音的过程。

(二) 关于“的、地、得”音形的异同

在调查的103个方言点中,有64个方言点中的“的、地、得”3个结构助词音形完全相同(指同一发音人),占调查点总数六成以上;有39个方言点音形不完全相同,也即有同有异,占总数近四成。音形差异见表3。

导致音形不同的原因主要有新老派差异、自由变体差异、文白异读等。下面按方言区分别举例说明。

1.晋语:

(1)变体差异:多数调查点的各种音形之间属于自由变体关系,没有明确的语音分布条件,如平山王家峪方言[lɛ]/[t]/[ti]、南和方言老派[ei][ɛ]。个别地点为条件变体关系如涉县方言,详见表3。

(2)文白异读:肥乡方言青年、老年主要音形为[lei],但老年男性偶现[t]读音,无条件分布。对比周边方言及普通话,应该是受到普通话影响的文读。

2.冀鲁官话:

(1)变体差异:主要是自由变体的差异,如临城方言[li]/[li]、邱县方言[ti]/[li]/[l]。

(2)新老派差异:如望方言都有[li]、[ti]两读,[ti]出现频率很低。但发音人明确告知笔者,其父母一代人[ti]出现频率较高。

此外,“的、地、得”语音差异也与3词的历史音变不完全同步相关,这在下文讨论。

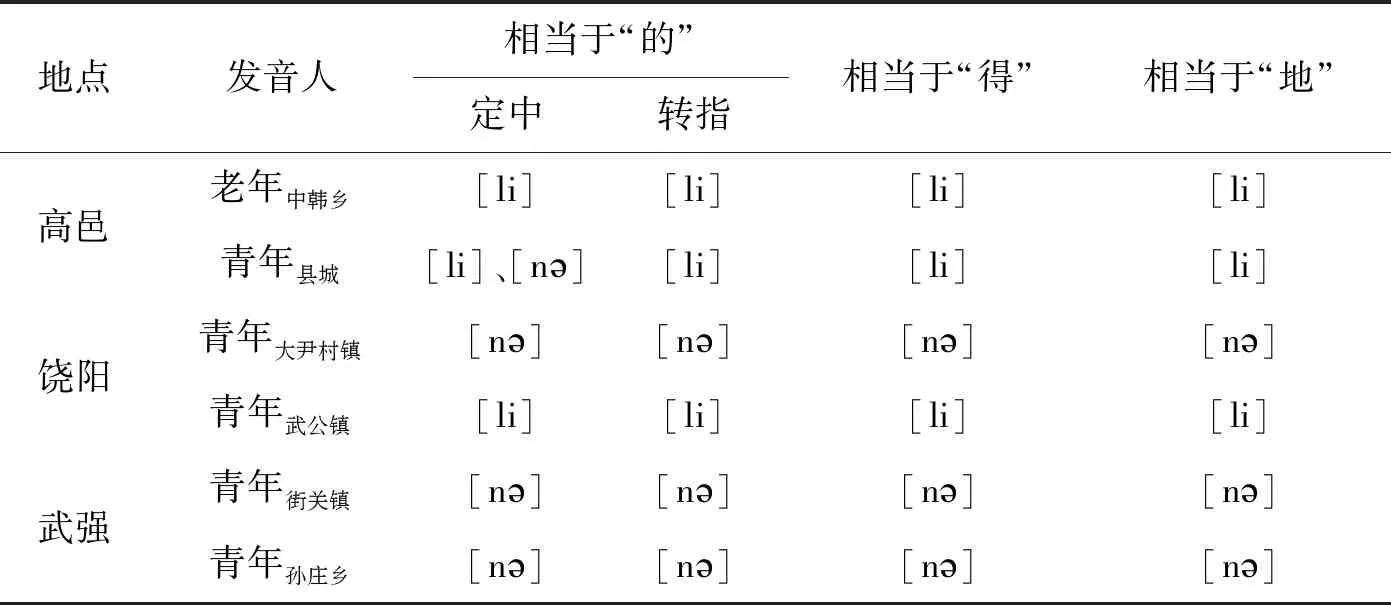

河北中南部冀鲁官话石济片的高邑、饶阳、武强方言中,结构助词“的、地、得”有[n]的读音。这种情况与磁县、临漳、临西、任丘等方言在[n]组韵后有[n]声母的变体读音不同,它们有语法分布的广狭和新老派的差异(见表4)。

表3 河北中南部方言结构助词“的、地、得”音形差异

表4 河北高邑等地定语标记

从周边方言观察,高邑周边方言点结构助词“的、地、得”的语音形式为:赵县[li]、柏乡[li]、临城[li]/ [li]、赞皇[li]、元氏[ti]/[li]。饶阳、武强地域相接,周边方言点为安平[ti]/[li]、博野[ti]/[ti]、蠡县[ti]、肃宁[ti]、献县[ti]/[ti]、泊头[ti]、武邑[li]、深州[li]。从语音弱化的常规路径来看,无论是[ti]→[n]还是[li]→[n],似乎都缺乏中间环节。参考石毓智、唐雪凝、焦妮娜与史秀菊等研究者所论现代汉语中结构助词和指代词之间的关系[3-7],关于高邑、饶阳、武强中[n]的性质,我们尚需进一步调查、研究和讨论。

三、“的、地、得”的历时演变

关于“的、地、得”的来源,已有较多研究,此处不再赘述。《切韵》时代的“的”为梗开四端母锡韵入声,音[tiek];“底”为蟹开四端母齐韵上声,音[];“地”为止开三定母脂韵去声,音[di];“得”为曾开一端母德韵入声,音[tk][8]。《中原音韵》时代“的”“底”“地”“得”都为齐微韵字:“的”“底”音[],“地”音[ti],“得”音[][9]。

我们以《中原音韵》时代各结构助词的音形作为探讨其语音历时演变的起点。其中,河北晋语区“的、地、得”的语音形式也参考了《切韵》时代的入声读法。

从河北中南部方言助词“的、地、得”声母类型的分析来看,《中原音韵》时代的[t]声母,在该区域依然大量存在。河北中南部主要为塞音[t]和边音[l],两者分布范围和数量相当:[t]主要分布在冀鲁官话沧惠片、保唐片和晋语张呼片;[l]主要分布在晋语区邯新片、张呼片和冀鲁官话石济片、沧惠片。零声母主要在晋语邯新片、张呼片和冀鲁官话石济片的个别方言点。

声母[l]当由[t]塞音成分减弱进一步发展而来,由表2所列音形差异统计来看,一个调查点[l][t]并存的情况大量存在,这正是[t]→[l]弱化演变在词汇中渐变的体现。还有一个现象值得注意,与零声母在一地共存的声母主要是[l],如磁县、武安、广宗、鹿泉等方言点。涉县青年发音人有[tɛ][ɛ]共存的情况,主要见于“得”的调查中。从这些情况来看,结构助词“的、地、得”的声母在河北中南部方言中演变的主要路径为:

从韵母类型来看,《中原音韵》时代的[i]韵母在河北中南部冀鲁官话和晋语张呼片中依然大量存在,并且分布范围最广。其次是[],主要分布在冀鲁官话石济片和晋语张呼片,其他各片也有个别方言点存在。再次是[i/ei],主要在晋语邯新片、张呼片,冀鲁官话石济片也有部分方言点存在。[i]只出现在[i]和[]的主要分布地——冀鲁官话区,其性质可以看作是从[i]到[]的一种过渡状态。

i→i/i→→ 合音变韵

与前音节韵尾相同或相近↑

或

与前音节韵尾相同或相近↑

从河北中南部各地“的、地、得”的语音形式综合来看,其弱化音变的进阶可能为:

根据田希诚[10]、孟庆海[11]等学者的研究,山西方言中“的、地、得”以[][i]等喉塞音尾韵母为主要类型,参考中古汉语结构助词的入声读法及晋语区轻声促化的普遍性,其演变路径可能为:

关于“的、地、得”演变不同步的问题,从表2中可以看到,转指结构中“的”弱化要快一些,如海兴、献县、博野、文安方言点中的[ti]。然后是补语结构中“得”,如青县[ti]、高碑店[ti]、晋州[li]、阜城[li]。状中结构“地”则要更慢一些。

相比于河北3个结构助词之间微小的演变差异,山西一些方言中“的、地、得”的音形面貌则相差较大。田希诚、吴建生在文献中指出,山西中西部地区的平遥、孝义、太谷、介休、汾阳、临县、柳林、岚县等方言点中的“的、得”为入声韵,“地”为舒声韵,应与其在方言中中古音的舒入来历有关,这也为河北晋语区结构助词的演变路径提供了参考。