安徽省技艺类非物质文化遗产的保护与传承

2022-10-26张佳齐孙丹丹

方 胜,张佳齐,孙丹丹

(安徽理工大学 人文社会科学学院,安徽 淮南 232001)

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是中华优秀传统文化的重要组成部分。2021年9月习近平总书记在陕西榆林考察时的讲话指出:“民间艺术是中华民族的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义”[1]。安徽省高度重视文化建设,明确提出加快文化大省向文化强省跨越的战略目标。从非遗的角度来看,安徽省虽然算不上非遗强省,但其非遗项目尤其是技艺类非遗特色鲜明,极具保护价值。因此,深入了解安徽省技艺类非遗的传承发展状况,对充分发挥非遗的社会文化价值,加快推进创新型文化强省建设和建设社会主义文化强国具有一定的现实意义。

一、安徽省非遗的数量类型结构特征

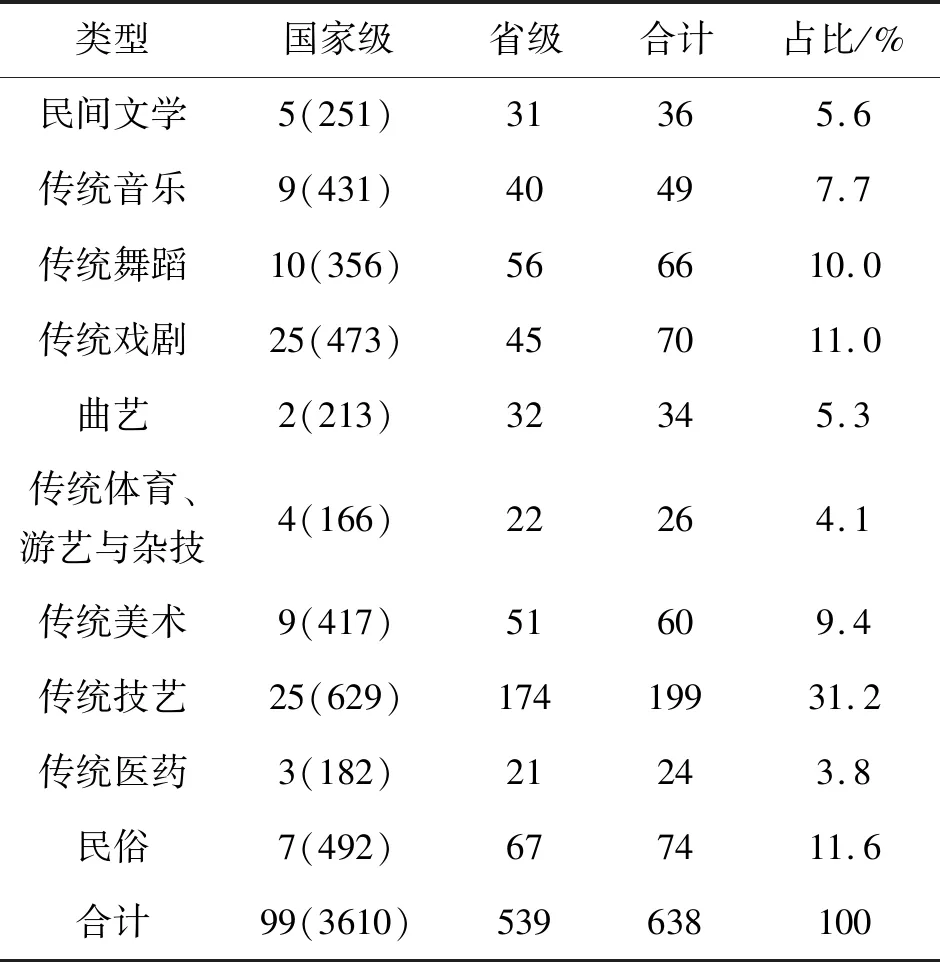

国务院分别于2006、2008、2011、2014和2021年公布了五批国家级非遗代表性项目名录(以下简称“国家级项目”),共有1 557个大项、3 610个子项,安徽省入选国家级项目72个大项、99个子项,且项目类型齐全(见表1),其中传统技艺类为25项,与传统戏剧类非遗项目并列第一。安徽省人民政府分别于2006、2008、2010、2014和2017年公布了五批省级非遗代表性项目名录(以下简称“省级项目”),合计539项,其中传统技艺类非遗174项,仍居十类非遗之首。

表1 安徽省非遗类型-级别数量分布

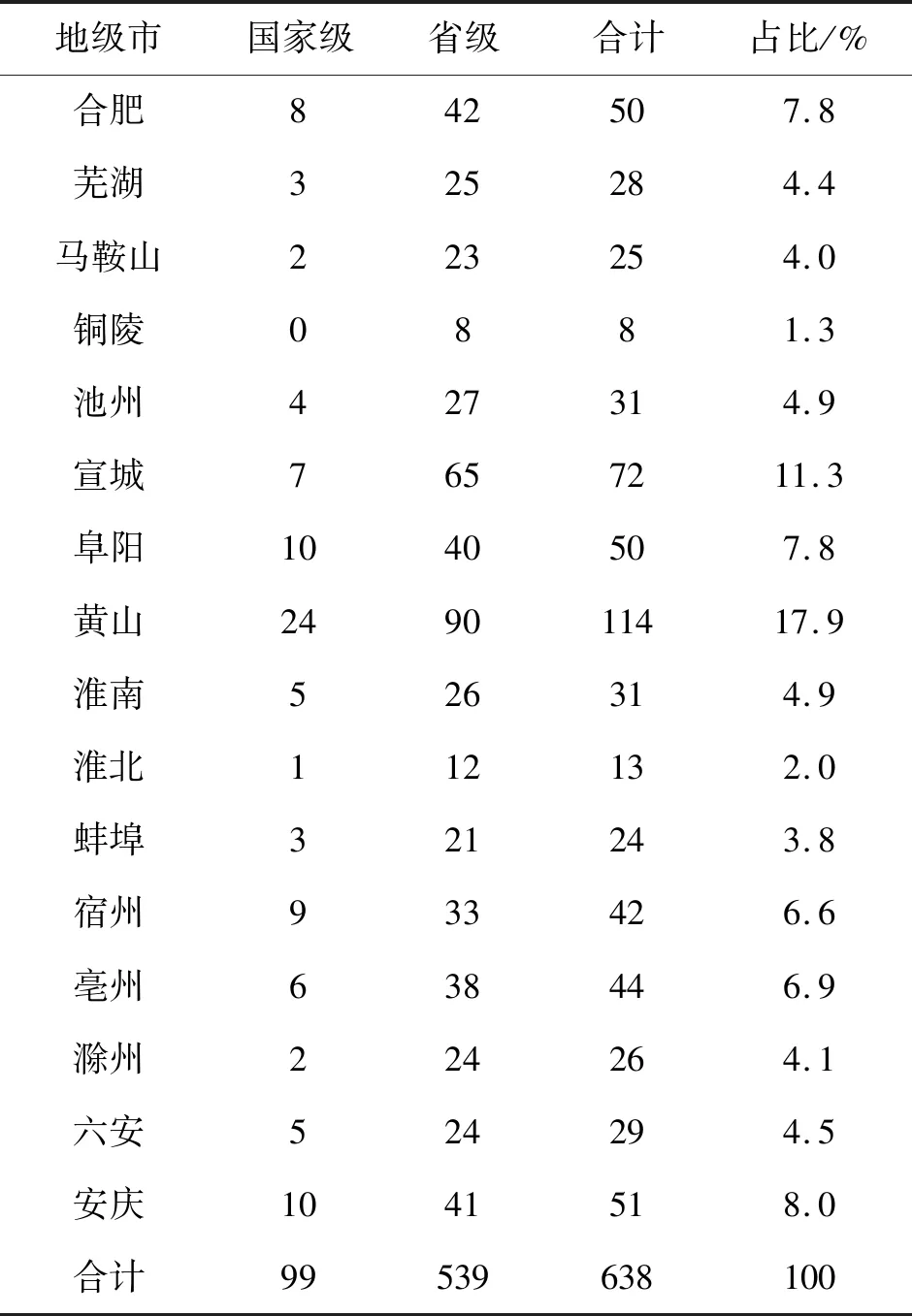

按照行政界限划分统计,安徽省各市非遗的数量和非遗类型分布状况差异较大。

在数量分布上,安徽省各市分布差异明显(见表2)。通过自然断点法,将非遗项目在各地级市的数量分布状况分成5个梯队:黄山市的非遗项目数量最多,为第一梯队,其国家级项目及省级项目的数量均为全省16个地级市之首,占比为17.9%;第二梯队包括宣城、安庆、合肥、阜阳、亳州和宿州6市,占比为11.3%~6.6%;随后,池州、淮南、六安和芜湖为第三梯队,占比为4.9%~4.4%;滁州、马鞍山和蚌埠为第四梯队,占比为4.1%~3.8%;最后是淮北和铜陵两市,其非遗数量最少,占比仅为2.0%和1.3%,铜陵市在国家级项目上还处于空白状态。

表2 安徽省非遗在各地级市数量分布

在类型分布上,由表3可得,安徽非遗项目主要集中于传统技艺类,约占到总数的1/3;而民俗、传统戏剧、传统舞蹈、传统美术的占比比较接近,为10%左右;传统医药、传统音乐、民间文学、曲艺以及传统体育、游艺与杂技等类别所占比例较小。可以看出,技艺类非遗在安徽十类非遗中占据重要位置。

表3 安徽省各地级市非遗类型数量分布

二、安徽省非遗保护传承与发展情况

(一)建立了较为完备的非遗保护法律法规体系

在非遗的保护和传承上,一系列法律法规的颁布实施,如《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等,尤其是2011年的《中华人民共和国非物质文化遗产法》和2019年的《中华人民共和国知识产权法》《国家级文化生态保护区管理办法》,对我国各地非遗保护工作起到了十分重要的作用。安徽省也陆续制定并发布了《安徽省非物质文化遗产条例》《安徽省非物质文化遗产传承基地认定与管理办法》《安徽省文化生态保护区认定与管理办法》,起草了《安徽省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法(征求意见稿)》。在法律法规的指引下,安徽省非遗保护工作取得了一些实效。

(二)构建了显有成效的非遗保护工作制度体系

我国构建了相关非遗保护制度以更好实现非遗的保护与传承。一是非遗调查普查。调查非遗的数量和现状,是做好非遗保护工作的重要前提,自2005年6月至2009年11月,我国进行了第一次全面性的非遗普查,全国各地将普查与申报相结合,初步摸清了“家底”。自2021年《“十四五”文化和旅游发展规划》中提出启动第二次全国非遗资源普查后,各地已陆续开展了区域性非遗普查。二是四级名录制度。我国形成了国、省、市、县四级保护制度。截至目前,安徽省已认定539项省级非遗项目,申报成功99项国家级项目。三是代表性传承人认定制度。非遗的活态传承离不开人。目前,安徽省共认定了119位国家级非遗代表性传承人、792位省级非遗代表性传承人。四是文化遗产日制度。自2006年起,每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”(2017年起为“文化和自然遗产日”),各地以非遗为主题举办了多种形式的庆祝活动,如线上或线下的非遗展演、“非遗购物节”、非遗法的普及宣传活动、非遗学术研讨会等,对非遗的宣传起到了促进作用。五是分类保护制度。根据非遗的特点,制定了抢救性保护、整体性保护和生产性保护三类非遗保护方式。针对优秀传统手工艺的保护和传承,我国实施了“中国传统工艺振兴计划”“中国非遗传承人研培计划”和“非遗传承人技能艺能提升计划”。六是文化生态保护区制度。非遗是地方文化生态环境长期孕育的结果,保护孕育发展非遗项目的人文环境和自然环境对该项目的传承和整体性保护至关重要。涵盖安徽省黄山市、宣城市绩溪县和江西省婺源县的徽州文化生态保护区是我国第二个国家级文化生态保护实验区,于2019年正式入选第一批国家级文化生态保护区名单。另外,安徽省也建立了省级文化生态保护区制度,目前已有“安庆戏剧文化生态保护区”与“宣纸文化生态保护区”两家。

(三)形成了政府主导、社会参与的保护格局

目前,我国基本形成了政府主导和社会参与的非遗保护格局。政府不仅增加了对非遗项目和非遗传承人的认定,而且不断加大非遗保护的专项资金投入,还通过完善法律法规以及非遗传承人培训制度建设,切实落实非遗的保护和传承。在政府的引导下,各类民间组织和机构也加大了对非遗的保护和研究;安徽省非遗传承人通过积极参与国际间的文化交流,有力加强了非遗的对外展示与宣传。学者、企业等也积极参与和开展非遗相关的学术理论和实践研究、旅游产品和商品开发、项目申报和传承等工作。

总之,安徽省在非遗的保护和传承上作出了许多努力,也取得了一定的进展。但也要看到,占据重要地位的传统技艺类非遗在保护和传承中仍面临着一些问题和困境,亟待解决和改善。

三、安徽省技艺类非遗传承面临的困境

安徽省技艺类非遗资源丰富,徽墨、宣纸、歙砚、界首彩陶、淮南豆腐、紫金砚、寿州窑陶瓷等制作技艺不胜枚举,在全国乃至世界都享有盛誉。然而随着时代的发展和社会的进步,这些传统技艺或多或少都面临着传承和发展的困境,集中表现在以下几个方面。

(一)活态“非遗”传承展现出脆弱性

非遗是活态的,非遗的传承离开了人,也就失去了文化[2]。由于受普遍存在的客观因素和某些主观因素影响,目前安徽省传统技艺类非遗的活态传承存在以下几方面问题:一是传承耗时久。如毛正聪是龙泉青瓷烧制技艺的国家非遗代表性传承人,15岁拜堂伯父毛名达为师,潜心从艺60多年;朱兆龙专注于寿州窑陶瓷制作技艺,而一坚持就是40余载。二是传承方式和观念较为单一和落后。传统技艺以家庭血缘关系为核心进行传承,采用口传心授、单线传承等方式[3];一些地区仍有传男不传女、传儿媳不传女儿,“教会徒弟,饿死师傅”的传统观念。三是传承难度大。如安徽岳西桑皮纸制作技艺包括选料、蒸煮、拣皮、制浆、帘捞、焙烤等流程,主要依靠手工完成,制作工序复杂,技术要求高,甚至有些制作缺少原材料。四是传承人老龄化严重。从各省的非遗官网查询的传承人信息中可以发现,非遗传承人年龄大多在60岁以上,其中安徽省国家级传统技艺类非遗传承人近一半都已经超过60岁,且现在的年轻人大多不愿意做这种“苦差事”。

(二)传统技艺类非遗的现代经济效益低

随着科学技术的快速发展,一些传统技艺逐渐被机器生产取代。传统技艺如何在现代社会实现自身的可持续发展,如何既可以保存自身的原真性而又可以迎合市场需求是摆在其面前的一大难题。一方面,一些传统技艺由于生产周期长,工序复杂,消耗成本较高,在经济效益上表现为转化效率不高,利润低。尽管政府对非遗项目和传承人进行了相关专项资金补助,但无法弥补因非遗产业链的缺位而导致的传统技艺经济效益上的缺失。另一方面,一些传统手工制作的工艺品价格贵,市场竞争力不足,使得一些传承人因收入微薄退出传承行列,另谋他业,因此传统技艺难以形成完整的非遗产业链[4],从而也会导致经济效益不高。如,安徽寿州窑陶瓷制作技艺不仅生产周期长,而且市场回报小,也正因此,即使其被列为省级项目,一些传承人的态度也是冷淡的,从而转身投向经济效益较好的其他产业。有些传统技艺类非遗生产较为分散,尚未形成一定的产业集聚,产业链也不完整。如安徽淮南的豆腐制作主体有个体、家庭作坊,还有企业,生产分散,一定程度上制约了产业链的发展。

(三)非遗自身的适应性和创新性不足

党的十九大报告指出,要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”。非遗的发展离不开创新,要与时代相呼应。然而,部分传统技艺类非遗在时代的浪潮中因缺少新的发展路径,逐渐“息影”。唐代陆羽在《茶经》中将寿州瓷誉为六大名瓷之一,寿州窑在唐朝前期得到了空前的发展,而到了唐代末期、五代以至宋代,其产品的造型和釉色没有发生明显的变化,质地依然粗糙。换句话说,寿州窑陶瓷没有与时俱进,原有的生产关系已经不适应时代发展的要求,再加上产品缺少创新,逐渐落后于时代发展的需要[5],最终不得不走上停产的道路。如今,手工徽墨也因难以贴合时代需求,逐渐被工业墨汁代替[6]。还有一些传统技艺类非遗出现原材料缺乏,未能找到可以替代的材料进行生产,从而逐渐走向濒危甚至消亡的道路。

(四)社会认同感低导致保护传承弱化

首先,文化认同与人们的价值取向紧密相关,文化认同感的强弱直接影响传统文化的存续与否。社会公众如果对传统文化有着较强的文化认同,则该传统文化能继续存在,反之,就会逐渐消失在公众视野中[7]。在日新月异的今天,社会公众的审美发生诸多变化,许多传统技艺类非遗一方面不能满足公众需求,另一方面也受到外来文化的冲击,逐渐被技术产品代替,削弱了社会公众对传统技艺的文化认同。其次,传统技艺的保护和传承不仅需要政府和传承人的认同,更需要增强社会公众的保护意识,在实地走访调查的过程中,75%的受访者并没有提出保护和传承传统技艺的途径,只是强调了其重要性。

(五)盲目开发改造易使传统项目失真

保护与开发是非遗发展过程中必须要面对的一对关系。对传统技艺类非遗进行适度的开发,是其保护和发展的必由之路,但盲目过度开发会使传统技艺类非遗失去本真性。传统技艺类非遗大都有自己独特的一套制作流程和工序,有一些传统技艺类非遗本就不适合进行大规模开发利用。而另一些被认为能够迎合市场需求进行开发和利用的传统技艺和产品被盲目放大,甚至采用工业化的生产方式,结果直接导致一些传统技艺失去了原有的文化内涵和艺术价值。市场上同质化、粗制滥造的工艺品严重拉低了传统技艺产品的品位。同时,纷繁杂芜的工艺品也让消费者难以辨别真伪,逐渐失去了对传统技艺的信任和认可,这对兢兢业业的传统技艺类非遗项目传承人以及纯手工制作的作品造成了较大的冲击,在这种盲目开发下,传统技艺的生存空间也受到了威胁[8]。

四、安徽省技艺类非遗传承与发展对策

(一)加大政策支持力度和相关制度建设

一是政府要进一步加大非遗政策扶持力度。政府要加大对非物质文化遗产尤其是传统技艺类非遗的专项资金投入,满足保护和传承技艺类非遗的资金需要,还可通过打造非遗传习基地,完善相应的配套设施,创建安徽特色非遗馆、非遗园、产业园和大学生创业孵化基地等。

二是要完善人才引进和培养制度。非遗产业化发展是一项长期性、持续性的工作,需要源源不断的人才作为支撑[9]。江西景德镇在非遗人才引进上划定了类别,不同级别的非遗传承人享有不同的待遇。也正因为此,景德镇得以聚集一大批出色的陶瓷研究专家,营造出了浓厚的陶瓷文化氛围[10]。安徽省亦可借鉴其他省份和地区的经验,吸引大量的非遗专业人才,让创造的源泉涌流。

三是要提高公众认知,完善社会参与机制。非遗的保护和传承绝不仅仅是非遗代表性传承人和文化部门的事情,只有全民的觉悟才能保护好这种文化,传承好这种文化[2]。当前,安徽本省社会公众对传统技艺类非遗的重视程度不够,认同感低、保护意识薄弱。因此,通过完善社会参与机制,吸引更多的人体验非遗制作过程,逐步形成非遗保护和传承的多元主体协同共治局面。

(二)整合地方资源,实现创新性发展

安徽省非遗资源丰富,类型齐全。因此,可以通过整合本地非遗资源,建设非遗生态保护区;利用现代技术模拟还原非遗制作过程,打造出非遗文化示范街。在非遗生态保护区和示范区内,让参观者能够在体验过程中学习非遗知识,感受非遗魅力。尤其是以传统工艺制成的产品往往更具收藏或体验价值。同时,也可以在非遗生态保护区设立非遗购物区,为传统工艺提供更广阔的生存空间[11],变“无形文化”为“有形产业”。现如今,借助大数据技术的赋能,安徽省非遗文化项目更可以利用数字技术建立电子数据库,创新传统技艺类非遗传承方式。通过数字非遗档案馆、博物馆的建立,使技艺类非遗项目及其制作过程实现数字化存储和永久性保存。

在产品的创作上,安徽省要注重对非遗本身的创新。如寿州窑陶瓷制作技艺可以结合本地具有代表性的“二十四节气”“淮南子文化”“中国成语典故”等文化内容,实现创作思路的新突破和作品新发展,同时也有利于推动“寿州窑陶瓷文化”的传播,彰显寿州窑陶瓷的地方特色。

此外,安徽省可以通过16个地级市之间非遗资源的互联、互通、互享,联合打造非遗旅游线、非遗研学游,不断让非遗走进生活、走近群众,促进非遗文化的交流和传播。同时,安徽省也可以与长三角其他两省一市开展非遗大融合,推出“长三角世界遗产之旅”主题文旅产品,实现非遗一体化高质量发展。需注意的是,发展非遗旅游要始终把保护放在第一位,把旅游与人们感悟中华优秀传统文化的过程结合起来,避免过度商业化。

(三)推动非遗IP化,扩大非遗影响力

IP经济是当下流行的商业模式,具有超强的吸引力。文化IP是文化的承载和传承支持的重要内容,因此加速非遗文化资源向非遗文化IP转化,充分发挥IP的高影响力和高附加值属性,对扩大非遗影响力和提高非遗关注度至关重要。

非遗如何实现IP化?首先,要实现非遗文化与IP的深度融合。非遗IP的开发不仅要注重视觉基因,也要考虑精神价值[12]。传统技艺类非遗都是靠手工制作代代传承下来的,每一道工序都离不开传承人“精雕细琢”的工匠精神。因此在进行非遗IP开发时,要充分考虑到非遗背后的精神内涵。其次,要进行非遗的授权。非遗授权可以激发非遗传承人和保护单位的认同感和积极性,让他们潜心钻研非遗技艺,实现非遗的个性发展;被授权方也可以将符号化后的非遗用于提升自身产品的审美品位和文化内涵[13]。再次,开发非遗IP衍生品,打造非遗文创品牌。非遗IP成为推动文化产业发展的重要驱动力,围绕非遗IP周边衍生品开发成为时下热点[14]。非遗IP衍生品既要继承传统工艺,又要瞄准市场需求,实现传统工艺与现代科技的完美结合。如可以通过制作寿州窑陶瓷画册、卡品、明信片、小饰品等扩大寿州窑陶瓷文化影响力。同时,要善于利用现代传媒平台和技术打造非遗IP,利用短视频平台开展非遗人物展、非遗集邮册、非遗视频征集等各种项目[15],从而使技艺类非遗成为安徽省对外交流的一张“金名片”。

(四)完善非遗产业链,提高经济效益

产业化经营是新时代非遗保护传承的必然选择[16]。通过生产性保护,实现传统技艺类非遗文化价值、经济价值和社会价值。但在此之前,要对其进行审查和评估,分析哪些项目适合产业化以及发展中存在的问题。根据实地调查发现,目前安徽多种技艺类非遗制作技艺产业化发展水平低、从业人员少、产业链条短,经济效益不高。要想实现进一步发展,就必须完善非遗产业链。通过推动多行业深度跨界融合,打破“各自为战”的局面,促进非遗产业链的完善。如安徽淮南寿州窑陶瓷制作技艺工艺流程复杂、步骤较多,可以通过行业合作,打造“非遗+艺术馆”“非遗+文旅”“非遗+销售商”“非遗+生产厂”“非遗+教育”等多种模式,既能满足大众需求,也有助于进一步拓展非遗产业的发展渠道,使之与当代文化相适应、与现代社会相协调[16]。同理,安徽省内其他技艺类非遗也可根据自身发展需要尝试产业化路线,通过完善产业链提高经济效益,也有利于培养技术人才,带动就业。

(五)完善对传承人的培养和传承体系

目前安徽省传统技艺类非遗多以家庭传承为核心,主要是“父子相传”“师徒相传”的形式,在传承过程中主要通过口传心授、言传身教的传承方式,普遍存在着理论不足、技术体系不完备等问题。因此,完善对传统技艺类非遗传承人的培养和传承体系十分有必要。

近年来,安徽积极推进非遗传承人的认定工作,使得大批传承人能够主动承担非遗保护和传承的职责,但传承人数量仍需进一步扩充。“非遗进校园”是政府一直倡导的非遗传承保护要求,安徽各级政府要积极鼓励各地高校、企业、机构参与本地非遗传习基地的建设,并在有条件的院校、研究机构开设非遗课程或设立传习班,培养大量的年轻传承人,实现对非遗的活化传承。另外,通过建立政企校合作关系,可实现安徽传统技艺类非遗和高校产学研互动发展。

(六)加大监管力度,保存非遗原真性

首先,在非遗项目的管理上,既要加大对非遗项目的认定和评估,更要做好后续的服务和管理,杜绝重申报、轻建设的现象;对同一种项目应加强知识产权保护,避免仿冒品流于市场,并力求科学合理认定项目和传承人,避免非遗的价值和认可度降低。

其次,在非遗传承人的管理上,既要严格执行认定条件,也要监督其履行法律所规定非遗传承人之义务,同时要跟踪考察非遗传承人,以防出现为了获取国家非遗保护专项资金而冒充非遗传承人的现象,并尝试探索建立和完善非遗代表性传承人退出机制。

最后,在非遗产业化的支持上,要明确政府非遗保护专项资金的去向,加大对相关部门工作人员的监督和管理;设立专门非遗监督小组,深入非遗保护和传承实地进行教育和引导,保护传统制作方式的原真性,避免因过度追求经济利益而偏离非遗保护的初衷。

五、结语

技艺类非遗是我国古代劳动人民智慧的结晶,是民间手工艺者在漫长的生产生活实践过程中练成的,反映着传统手工艺者的精神风貌和生活状态,蕴含着独特的审美观念和思想情感。可以说,每一项传统技艺都是手工艺人的心血和智慧,具有丰富的文化价值和社会价值。

非物质文化遗产的保护传承与发展是安徽省文化强省建设的一项重要内容,而技艺类非遗在其所有非遗项目中占据着重要的地位,安徽省也采取了相应的措施去保护和传承非遗,并取得了一定成效。但必须看到,受现代工业化冲击、原材料缺乏、传承后继无人等因素影响,仅有为数不多的传统技艺留存下来,大多数技艺类非遗面临失传,有的甚至已经渐趋消亡。因此,面对传统技艺的保护传承和发展,一是要审时度势。时代的进步和社会审美的变化迫切需要以更新颖的方式来促进技艺类非遗的创新发展,一味地原封不动采用传统的传承方式方法,会被时代所抛弃。二是要坚持以人为本的发展理念。非遗的传承离不开人,不仅要加大对传承人的资金资助,激发其非遗传承动力,更要提高非遗传承人的社会地位,以引导和培养出更多后继人才,方能让非遗文化薪火相传,接续发展。