乡村振兴背景下长三角地区农村环境治理实证研究

2022-10-26梁海龙

梁海龙,章 强

(安徽理工大学 人文社会科学学院,安徽 淮南 232001)

2017年,党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,并提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求。2018年,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,指出要“牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,建设生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的生态宜居美丽乡村”。2020年4月至5月,习近平总书记赴陕西、山西多地考察调研,对秦岭牛背梁国家级自然保护区及汾河的生态环保和污染防治工作尤为重视,重申了环境治理的重要性。新时代,中国特色社会主义经济繁荣发展,但却隐含着严峻的生态环境危机。深入实施乡村振兴战略,推进乡村全面振兴,以“农业强、农村美、农民富”为目标,推进农村环境治理体系和治理能力现代化成为我国农村社会发展中的重要内容。

一、问题的提出

长三角地区的农村早期发展了大量的农村企业,并在全国范围内率先推进了工业化、城镇化[1]。独特的资源禀赋,使长三角地区在经济发展、对外开放以及科技创新能力方面位列我国前列[2]。但在经济发展的同时,长三角地区的农田土壤重金属污染、地面沉降、海岸侵蚀、新型污染物及复合污染物交叉感染、空气质量严重恶化等环境问题也日益突出。2016—2018年,中央财政向长三角地区投入大量的环保专项资金,用于生态保护和修复治理[3]。在新型城镇化背景下,区域间的人员流动加速,城镇规模向周边农村扩增,农村的空间被城镇挤占[4],各种环境风险不断上升[5],农村在向城市供给发展资源的同时,逐渐沦为城市废弃物的“消化之所”[6]。近年来,随着我国城市、农村产业结构的调整与转型,一些城市的落后产能迫于政策压力开始向农村转移[7],改变了原有单一的城镇经济结构,一定程度上增加了当地农民的收入,扩大了就业容量。但这些工业大都表现出布局混乱、技术水平低下、资源利用率低等特征[8]。

我国城镇的环境治理制度及设施相对完善,但大部分农村的环境治理依然建立在自然生态循环的基础上,抗污染及恢复能力低,城市落后工业向农村的转移,给农村的自然环境修复带来了巨大的压力与挑战。此外,生活垃圾污染治理[9-11]、农业生产造成的环境污染治理[12-14]亦迫在眉睫。改革开放以来,我国农村环境治理实践从初始的政策空白到制度初创再到治理领域的拓展和深化,逐渐形成了美丽乡村治理理念,治理主体也从政府单一主导扩展到社会组织的多元化参与,农村环境治理体系和治理能力得到了很大提升,但依然存在诸多问题:第一,环境治理相关立法滞后、环保执法力度不足、法律援助机制不健全[15],立法成本、执法成本、守法成本高[16]以及配套措施不齐全。第二,环境治理主体分散、权责不对等。尽管近年来政府加强了环境保护宣传和政策支持力度,并为社会组织参与环境治理提供了合法途径,但仍然治理乏力、后劲不足。第三,环境治理主体参与不足。农民是农村环境问题的直接相关者,其参与农村环境治理无论出于责任还是利益均为现实必要,但在实践中,农民参与村庄环境治理的意识较为薄弱、过程持续性不强。

二、研究设计与方法

长三角地区含三省一市:上海市(16个区)、江苏省(67个区县)、浙江省(61个区县)、安徽省(55个区县),共199个区县。上海部分市辖区下设全部为街道办事处,如杨浦区、黄浦区、虹口区;也有部分区下设街道办事处和乡镇政府,如浦东新区,包括12条街道、24个乡镇。其他地级市行政区划基本类似。当前我国农村的发展依然对经济指标有较强偏好,统筹兼顾“五位一体”总体布局困难重重。大量城市工业企业向农村迁移以及农村生产、生活垃圾随意处置致使农村产生了日益严峻的环境问题。本文以长三角地区行政村为样本总体进行问卷设计与调查研究,拟探索我国经济较为发达地区的农村环境治理体系与治理能力现代化的路径,并对相关环境问题进行理论建构。调查问卷围绕环境治理问题、治理措施、治理理念、治理资源4个一级指标展开,共计19个变量。由于研究总体数量过于庞大(行政村可统计,自然村数目更是庞大),出于人力、物力、财力等方面的考虑,采取整群抽样与非概率抽样相结合的策略,以区县为群,在群样本中采用偶遇抽样方法和雪球抽样方法采集数据。基于样本抽中概率的不确定,所获样本对于研究总体的整体性推论有不确定性,但对于局部问题的推论具有科学性。研究共发放问卷2 200份,获得有效问卷2 180份,回收率为99.09%。首先,通过SPSS19.0对问卷进行可靠性分析,Cronbach's alpha系数为0.780>0.7,说明问卷设计具有稳定性和可靠性;其次,对问卷进行效度检验,巴特利特检验显著(显著性为0.000),KMO=0.826>0.5,说明问卷效度良好。

美国社会学大师帕森斯认为,任何社会系统的发展均可通过环境适应(adaptation)、目标获取(Goal attainment)、整合(Integration)与模式维护(Latent pattern maintenance)四大功能模块来衡量(四大模块简称为AGIL)。本文即采用AGIL分析框架,把若干个独立的农村环境治理问题视为一个独立的社会子系统,对长三角地区农村环境治理问题进行分析,构建了长三角地区农村环境治理问题AGIL分析框架,如图1所示。

(一)长三角地区农村环境治理的行动系统(Adaption)

AGIL分析框架中环境治理的行动系统是动态治理行为的集合,以“适应性”替代,是指系统积极地适应环境的变化,从环境中获得系统所需要的资源,并使自身得以发展[17]。本研究将独立的村庄作为一个组织系统,而要想获得环境问题的良性治理,就必须从外部环境中获取所需人、财、物、信息、技术等资源,并在系统内部对资源进行转换和配置,保障系统的正常运行。

(二)长三角地区农村环境治理的组织系统(Goal attainment)

AGIL分析框架中环境治理的组织系统是治理目标达成的资源载体,“目标达成”要求组织系统有确定治理目标的能力,并调动经过转换的系统内部资源实现目标。我国农村社会发展的差异性导致环境治理组织系统也具有差异性,因而环境治理目标的构建要适应组织的内外部环境,目标应该具有阶段性及大小之分,治理主体、治理措施及资源存量是其目标达成的3大影响因素。

(三)长三角地区农村环境治理的技术系统(Integration)

AGIL分析框架中农村环境治理的技术系统表现为各种“治理要素”的整合,是指将村庄内外环境治理的各个要素协调一致,有效地发挥整体功能,拟从治理资源整合、治理主体整合、利益链条整合3个维度考察。

(四)长三角地区农村环境治理的政策系统(Latency pattern maintenance)

AGIL分析框架中农村环境治理的政策系统表现为系统的“潜在模式维持”,即系统运行过程中面临困境,或出现组织内部系统运行过程暂时中断,或者与外部合作伙伴互动终止时,原有的运行模式有能力完整地保存下来,以保证系统重新开始运行时能够恢复正常运行,拟从治理政策、规范维度衡量。

三、AGIL框架下长三角地区农村环境治理问题分析

(一)长三角地区村民对农村环境治理的认知与其行为背离

AGIL分析框架中的行动系统是动态治理行为的集合,村民是环境治理行为的实践者。通过对治理行为相关问卷变量“环境污染问题、生活垃圾处理、农业生产垃圾、垃圾站建设情况”4个变量进行频率分析,结果见表1、表2。

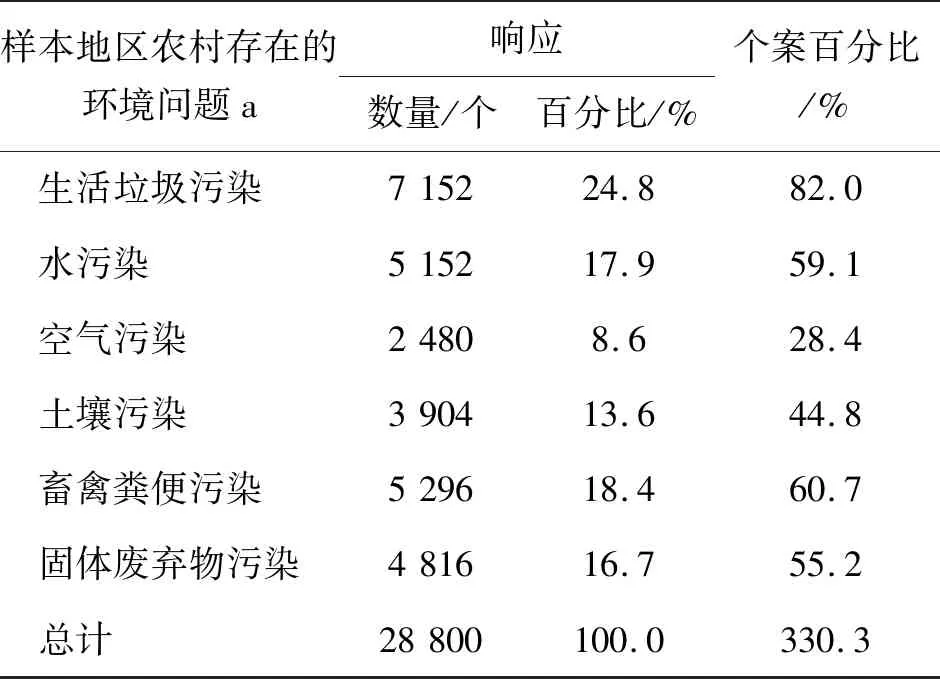

表1 长三角地区农村环境治理问题频率分析表

由表1可知,长三角地区的村民认为:环境治理问题主要集中在生活垃圾污染方面,个案百分比为82.0%;空气污染个案百分比最低,为28.4%;其他各类环境污染问题个案百分比均较高。可见,在环境治理认知方面,长三角地区村民对于所属村庄存在的环境治理问题的看法比较客观。由表2可知,在生活垃圾处理方面,长三角地区村民焚烧、填埋、私自倾倒生活垃圾的达到56.6%,有一半多村民不能做到垃圾统一处理与回收利用;在农业生产过程中,化肥袋、农药瓶等被村民焚烧和随意丢弃的有46.8%,被回收利用的仅有32.3%,然而,却有81.8%的村庄建有垃圾站。结合表1结论可知,长三角地区村民在环境治理方面存在认知与行为背离现象。

表2 农业生产、生活垃圾处理及垃圾站建设情况表

(二)皖、苏地区农村环境治理各类资源存量相对不足

AGIL分析框架中环境治理的组织系统是环境治理资源的载体,对相关变量“农村环境问题成因、迫切需要解决的环境问题、政府应该采取的环境治理措施”3个变量进行筛选、整合,自定义多重响应集进行频率分析,结果见表3。由表3可知,在污染问题成因中,皖、苏地区农村在环境治理过程中存在资金短缺问题,个案达到69.5%。浙、沪地区农村因为普遍存在企业组织,环境治理资金相对充足,在提高垃圾回收率和加大资金与技术投入方面需求较高,个案分别为77.3%、76.3%。这3项指标涉及资金、技术等。从较高的个案百分比可以看出,长三角地区农村环境治理系统运行之所以对相关资源有迫切需求,是因为其系统自身资源不足。

表3 长三角地区农村环境治理资源获取情况表

对安徽地区农村“户籍、 居住地”2个变量获取数据进行统计, 结果见表4。 由表4可知, 收集的样本中农村户籍总数为734个,占样本总数的67.34%,其中,农村户籍但居住在城市的有246个,占农村户籍总数的33.52%;农村户籍居住在城镇的有150个,占农村户籍总数的20.41%。 可推断, 安徽地区农村人口向城市的流动率为33.52%,向城镇的流动率为20.41%,合计53.93%。相反,城市及城镇户籍居住在农村的分别占城市及城镇户籍总数的27.53%和0.04%, 城市人口向农村的流动率为27.59%。 通过年龄变量的统计发现, 向城镇、 城市流动的多为青年人, 反向流动的多为老年人,造成了农村自身环境治理的人力匮乏;在农村环境治理问题成因中,“没有人管”的个案占比48.6%;在农村环境治理主体认知方面,87.3%的调查对象认为应该由村民和村委会以及乡镇政府共同参与治理。从应然性和实践中的差异可以推断,安徽地区农村的环境治理主体普遍存在人力匮乏现象。

表4 安徽地区农民户籍及居住地对照表

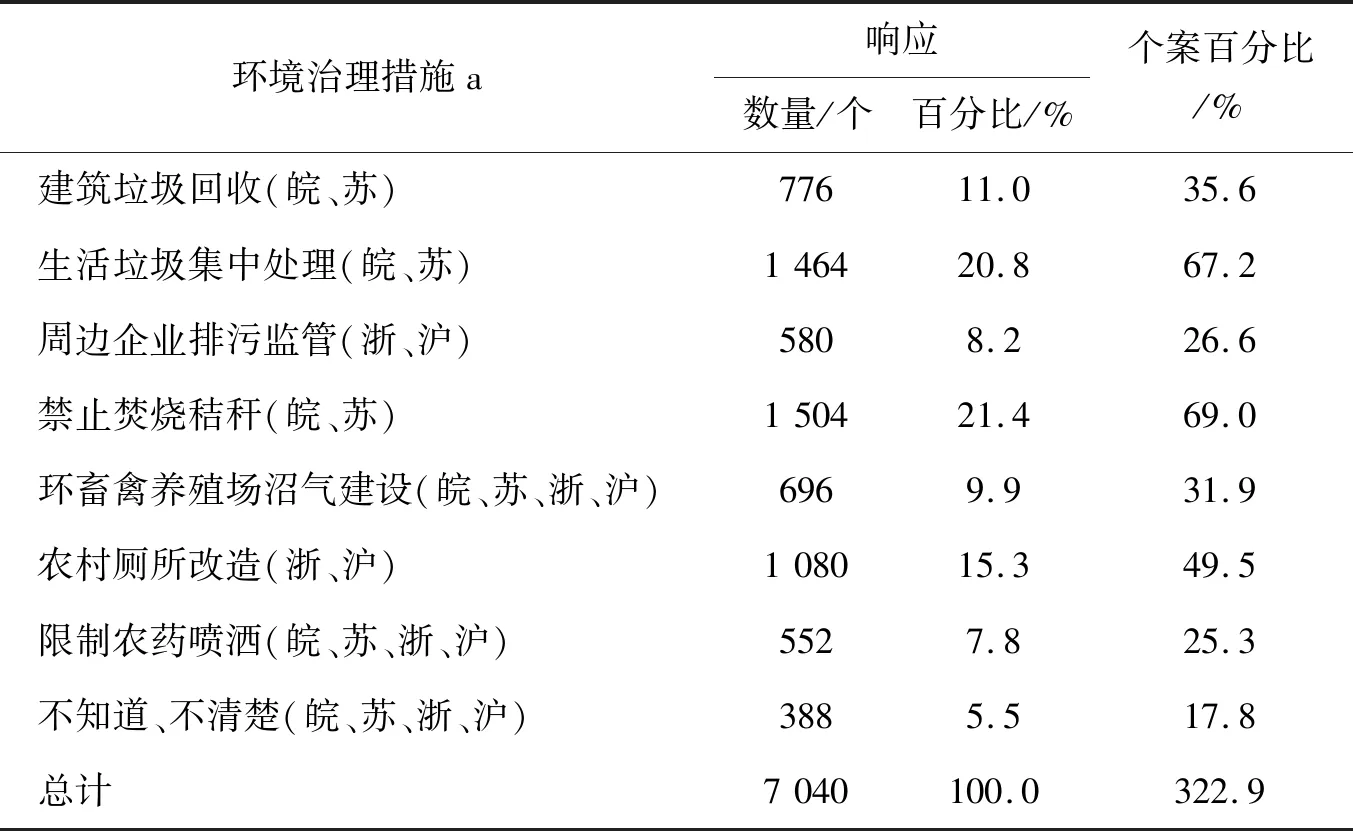

资源相对不足,导致皖、苏地区农村环境治理组织系统中环境治理措施实现率较低。由表5可知,在对长三角地区农村环境治理的实践措施变量统计中,皖、苏地区农村对生活垃圾处理、建筑垃圾回收、禁止焚烧秸秆等措施的响应百分比较低;浙、沪地区对企业排污监管、厕所改造等治理措施的响应百分比较低。另外,四个地区在环畜养殖、农药喷洒及对治理措施了解方面的响应百分比普遍较低。

表5 环境治理措施统计表

(三)浙、沪地区农村环境治理资源整合及利益链条不完整

AGIL模型中的技术系统可从治理资源整合、治理主体整合、利益链条整合3个维度考察。治理资源整合从工具性方面体现出可行路径。通过数据分析发现,收集到的样本中87.3%的调查对象认为应该由村民和村委会以及乡镇政府共同参与治理。表1、表2、表3体现了村民对环境问题的认知及目前农村环境治理措施的实践情况,从中可以看出,浙、沪地区农村因为普遍存在企业组织,环境治理资金相对充足,而在提高垃圾回收率和加大资金与技术投入方面需求较高,个案百分比分别为77.3%、76.3%,资源整合的完成性不足。

实践中,乡镇政府扮演着我国农村环境治理的主要角色,但因为我国地方财政资源的有限性,其发挥作用的范围受到制约。但浙、沪地区农村与皖、苏地区农村有一定的差异。从村民在环境治理中期望政府发挥的作用来看,各地区响应百分比差异性较小,如表6所示。个案百分比最高为84.6%,最低为47.5%,占比均较高。环境治理的直接受益者为村庄居民,但村民的参与度却较低;间接政绩受益者为乡镇政府,却发挥着主导作用。因此,即使是在物质、资本、人力资源相对充足的浙、沪地区,农村环境治理的技术系统也存在资源整合完成性不足以及环境治理利益链条不完整问题。

表6 地方政府环境治理预期行为分析表

(四)长三角地区农村环境治理政策执行不足

法律支持是农村环境治理系统运行的原动力。我国现行《环境保护法》1989年由第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过,2014年第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订后作为基本法适用于全国行政区域。但由于我国农村工业发展缓慢,环境问题并不突出,《环境保护法》对农村的作用不大。随着我国农村的不断发展,环境问题开始凸显。2009年,国务院办公厅转发环境保护部等部门《关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知》;2014年,国务院办公厅颁布了《关于改善农村人居环境的指导意见》;2017年,党的十九大报告提出开展农村人居环境整治行动;2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了《农村人居环境整治三年行动方案》。至此,关于我国农村环境治理的政策资源开始集聚。表5中,长三角各地区对于农村环境治理各项措施的响应百分比均较低;表7显示出,村民最迫切的治理措施为“持续有效的管理措施”;表6中,村民期待政府的环境治理行为“健全环境保护相关法律法规”,个案百分比较高。由此可以推断,长三角地区与农村环境治理相关的法律法规及政策的执行度并不乐观。党的十九大以后,人居环境整治行动给农村带来很多关于环境治理的政策资源及财政资源,但这些资源的影响力并没有得到有效的发挥。

表7 村民环境治理措施需求表

四、推进我国农村环境治理体系和治理能力现代化的路径

(一)行动系统:强化环境治理动机,整合环境治理资源

动机是连接环境治理需求和环境治理行为的中间量,只有动机足够强,才能减少行动系统中村民的环境治理认知与行为背离的现象发生。农村环境治理和美丽乡村建设与村民环保意识密切相关,创新农村环保宣传策略,提升村民对环境治理的正确认知,是增强环境治理动机的有效途径。首先,需要做好环境治理活动宣传与治理理念宣传的对接,创新宣传手段,丰富宣传形式,将理论与实践相结合,提高环保宣传效度。其次,环保宣传主体多元化。充分利用基层环保主管部门以外的各种社会资源,形成多元主体参与。例如,将环境治理政策及收益宣传作为中小学的实践课,让学生和老师走出校门,走进农村社会,通过趣味宣讲和行为示范,培养新一代社会公民的环境治理意识。

整合农村社会环境治理资源是行动系统的重要内容,政策引导与市场供给相结合的环境治理资本输入,可以有效缓解农村社会环境治理资源不足的困境。当前,即使有国家及地方财政的支持,农村环境治理、生态产业建设仍有较大的资金缺口,这和农村相对封闭、缺乏环境治理开放意识以及对社会资本引入不信任有关。例如,安徽省某地建设垃圾站,引入了资本和技术,但却由于“邻避效应”引发了激烈的抵触。这种情况下,政府首先应加强宣传,采取积极的财政政策,以补贴、免税等优惠政策扶持一些新能源企业;其次要导入市场机制,拓宽农村生态治理筹资渠道,外包生态恢复服务,统筹回收利用农村废弃物品;再次可延长农村经济产业链,如把秸秆加工成饲料、纸张,畜禽粪便制作成有机肥等。这些措施不仅可以缓解农村环境治理主要依赖地方政府财政资金投入的困境,从长远观之,亦可增加当地就业,创造经济收益,留住人力资本。

(二)组织系统:健全多元主体协同治理体系,提高政策执行力

农村环境应然性治理主体包括:乡镇政府、村委会、相关企业以及村民个人。但乡镇政府有较强的经济偏好,为了促进经济快速发展容易忽视环境治理或者折中执行相关措施;乡镇企业均抱有搭便车的态度,表现出消极的外部性;村民个人环境治理意识薄弱、参与能力不强或面临参与途径不畅通问题。因此,相关农村环境治理的多方主体均存在责任缺失、环境治理困难、成效不足等问题。健全乡村环境多元主体协同治理体系,增强治理能力显得尤为重要。首先,乡镇政府应当从战略上对区划内的产业结构进行合理规划,科学布局产业发展中心,创新发展理念,降低短期的经济行为发生概率,转向绿色发展理念。其次,加强区划内的企业监管力度,使其严格遵循国家“三废”排放标准,要求部分企业优化升级生产结构,落实“三联动”改革;再次,增强村民环境治理动机。通过负激励措施,将农民的切身利益与环境治理连接起来,拓宽社会组织参与环境治理的通道,吸纳社会资本,整合各类治理资源。

环境治理政策执行力仅依靠环境治理主管部门很难提升,非正式的组织结构中,法律规范的执行力很低。从决策理论视角看,需要将环境治理的利益相关者纳入到政策议程中,通过政策的制定提升后续政策执行力;同时,还需要将环境治理的相关法律规范,如具体的农业生产政策、企业生产规范、行业标准、村民行为规约等,通过新的形式传达给公众。概括地说,就是通过环境治理措施的形式变革提升村民的认知,最终提升环境治理相关政策的执行力。另外,塑造有利于环境治理措施实施的内外部环境也是非常重要的一方面。内部环境涉及到相关主体和政策受众的认知及素养,外部环境主要指环境治理任务或目标要科学、合理、清晰,可以被识别。

(三)技术系统:调整农村经济产业结构,耦合经济发展与环境治理

在较低现代化、工业化的农村,环境治理及相关生态环境保护措施不同程度上与现时期农村产业结构、经济发展模式相矛盾,严格落实相关政策措施必然会对农村的部分生产经营方式造成影响。2021年1月4日颁布的《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中明确提出要“农村人居环境整治提升”及“举全党全社会之力加快农业农村现代化”。可见,乡村振兴需将环境治理与经济发展相结合。

想要依托乡村特色优势资源大力发展农业经济,没有旅游产业、文化产业、绿色产业等良好生态产业的支撑,是很难实现的。首先,应打造农业全产业链,逐步形成农村环境治理与经济产业发展的契合战略,以绿色、生态为导向,在促进农业经济发展的同时,落实环境治理措施,通过保障农产品的“绿色”特性,提升其市场价值和竞争力。其次,要以第一产业为主体,融合第二、第三产业,辐射信息产业。长三角地区农村可以农、林、畜牧、渔业为主体,延长产业链,将相关经营主体留在县城、集镇,让周边农村受益。当前,我国农村的基础设施建设取得了突破性进展,尤其是在公路和网络方面,因此完全有实力与新型生态农业科技组织加强合作,为构建多元生态农业产业发展提供技术支持。再次,应加强农村循环经济探索,如畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动,通过引资或者外包,实现农村经济发展和创造就业一体化发展。

(四)政策系统:出台配套政策措施,促成农村环境治理常态化

完善的配套措施和支撑体系会增加环境治理措施的可行性。例如,对于农村环境治理中的生活垃圾处理问题,针对其数量大、范围广、缺乏分类、无法集中回收和处理等特点,政府可以出台相关分包到户负责监督垃圾倾倒到集中区域的政策,并予相关监督人员以一定的经济补偿,设一定户数为一个小组,以多个小组为一大组,以此类推探索建立生活垃圾集中倾倒的监督体系,促进垃圾得到有效分类处理和循环利用。在乡镇企业可能产生的环境治理问题中,政府的配套措施意义重大,如为其提供资金支持,帮助其完成产业结构的改造升级,降低其外部性风险等。

农村环境治理常态化,要求四大系统能够持续有效运行。四大系统中,政策系统是基础保障,环境治理系统在初始运行阶段,需要靠政策系统来推动。环境治理常态化包括环境治理宣传行为常规化、整改措施执行常规化等,尤其重要的是,要强化基层政府、村民、企业组织、社会组织等的环境主动治理行为,逐步促使习惯的养成及风气的形成。