孙博文晚年写意山水的色彩应用研究

2022-10-18杨维民

自宋代出现概念上的“文人画”以来,中国传统艺术便开始踏上“官方”与“在野”的分流。前者从创作主体、创作观念和形式上将在野的部分一步步驱逐出去以实现二者的彻底区别并最终登上画坛主流。对水墨的应用是其重要的表现形式,而这有着深远的历史哲学根源,无论是孔子的“绘事后素”,还是老子的“五色令人目盲”,似乎都在强调着清雅冲淡的形式要素,体现在中国传统山水画上,便是在这种思想影响下长于表现“虚和萧散”的简淡意境。另一脉历经青绿山水的短暂繁荣后便慢慢淡出画史视野,直到20世纪中国画坛在笔墨和图式上的革新,色彩作为一种重要的形式要素才在中西文化的融汇中重获新生,出现了张大千、林风眠等一系列以用色彩表现自然山川而著称的山水画大家。改革开放以后,实验水墨、观念水墨等新形式的出现更是对中国现代艺术形态的冲击和完善,色彩在其中也发挥了重要作用。实际上,中国传统色彩体系同样有丰厚的底蕴,而孙博文在其写意山水中的色彩应用,正是挖掘和推进中国传统色彩体系衍化而与时俱进的重要体现。

孙博文出生于20世纪30年代胶东的一个书画世家,60年代入山东艺术学院师从关友声等求艺,后又师从花鸟画大家崔子范,将其写意花鸟技法融于自己的山水创作中。1997年,孙博文进行了脑垂体瘤的开颅手术。从美术史的风格分期上,从这时开始就进入了孙博文的晚年艺术时期。一直到2003年辞世之前,这短短的五年里艺术家创作了大量令人惊叹的作品,风格相比之前也有了很大变化。其中突出表现在他对色彩的应用上。在1998年之前,孙博文的写意山水大多以水墨或石青、石绿二色为主调的青绿山水为主。但1998年之后,艺术家开始大量使用明度和纯度较高的红、黄等颜色,色彩的层次也随着抽象图式的运用而丰富起来。可以说色彩的变化是孙博文晚年写意山水最直观、最突出的特征。对这一变化的探讨是解读孙博文晚年艺术的重要切入点,更能为中国传统艺术语言现代性转化问题的研究提供重要案例。在孙博文的晚年作品中,色彩既作为他抽象语言的其中一种图式,同时又是其内心与环境的映射。

一、以色表象——色彩作为一种图式

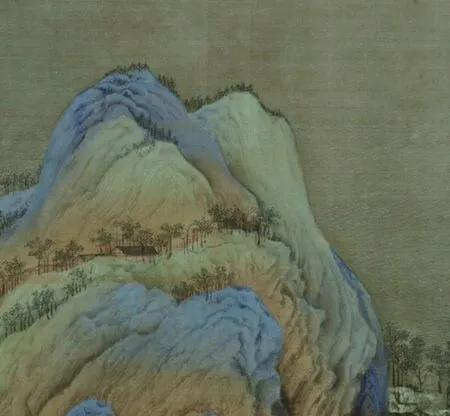

孙博文晚年画风走向抽象是不言而喻的事实,但即便面目与其前期有很大不同,这种抽象的转化仍不是一个突然的过程,而是循序渐进的。目前已有诸多学者及评论家对孙博文晚年作品中形体和笔墨的抽象转化进行过深入阐述。但实际上色彩也是其抽象图式的重要组成部分,而不仅仅是充当增强画面表现力的工具。因此首先要讨论的,是色彩本身作为一种图式的抽象转化过程。目前很多学者将孙博文的写意山水定为“泼彩”创作,实际上这是不准确的。孙博文晚年作品中大多作品,对色彩的处理并不是张大千那种以水驱动的晕染泼彩,而是“画彩”,并且是“有边界”的,即仍然服从于画面中的造型(即便这些造型很大程度上是抽象的)。孙博文在其早年的作品中就尝试着以青绿为轴回归色彩传统,中国古代青绿山水的显著特征就是“画彩”。我们从《明皇幸蜀图》《千里江山图》(图1)这些作品中不难发现,它们的色彩都比较严格地被轮廓包围起来,即顾恺之所谓“随类赋彩”,甚至有些还通过色彩的深浅对比参与形体塑造,这是将颜料视作一种绘画工具通过笔来实现的。孙博文晚年的山水作品中的色彩根源明显来自这一脉,而不属于张大千、林风眠式的“泼彩”体系。

图1 〔北宋〕王希孟 千里江山图(局部) 现藏于北京故宫博物院

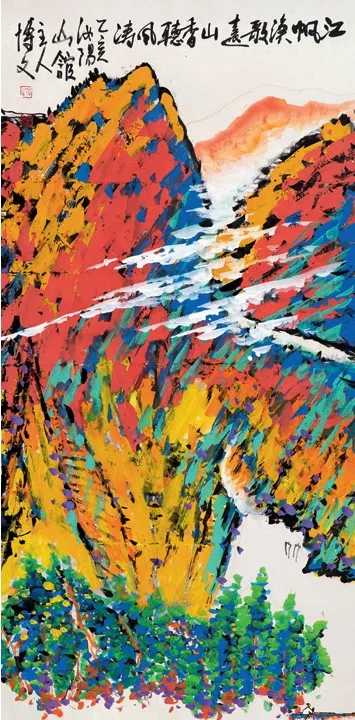

以上追溯了孙博文晚年作品的色彩应用传统。本文的讨论范围虽然是孙博文晚年所作写意山水,即前文所述1998—2003年这五年中的作品,但在此前梳理这种所谓“色彩抽象图式”的形成和演变仍然十分必要。在1995年之前,孙博文主要作花鸟和少量水墨山水。1995—1998这三年时间则是由水墨山水向青绿山水的过渡期。在这一阶段,艺术家已经开始有意识地将黄、红等颜色加入画面,并用均匀鲜明的笔触涂抹山体、塑造树石。这种风格我们在1995年的《白云缭绕香漫山》(图2)中第一次见到。这种笔触感表面上看似乎是突然发生,但实际上来自艺术家此前的花鸟作品中对鸟的形体塑造(图3)。艺术家在早年的花鸟作品中,就使用水墨晕染花叶,而用结实清晰的笔触塑造鸟的形体。这幅《白云缭绕香漫山》是艺术家承上启下的重要作品,我们不仅能够看到此前水墨的余绪(图4),还能从中找到艺术家在后来晚年作品中的大部分形式要素。首先就是上文提到的区别于泼彩的“画彩”,作为孙博文晚年艺术的基本色彩要素,在这幅作品中还显得比较稚嫩和极端。艺术家几乎完全使用同一个方向的笔触进行山体的塑造,但因为色彩的丰富和山体线条的多元化,丝毫不显得死板,同时这种规则而密集的形式也为后来近乎点彩的小笔触埋下伏笔。另外,艺术家也已经产生了使用不同色相的色彩塑造光影的意识,这些都对他后来的作品有深远影响。

图2 孙博文 白云缭绕香漫山 137×68cm 1995年

图3 孙博文 翠鸟休憩立荷枝(局部) 1981年

图4 孙博文 荷香(局部) 1985年

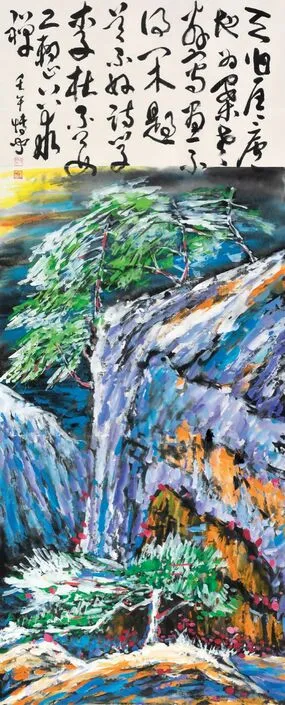

第一个例子是作于2000年的《游春不醉终不归》(图5),这幅作品描绘的是典型的齐鲁地域山脉,在山体结构的塑造上明显体现出《白云》中的密集笔触,但是相比《白云》用色排布错综复杂的特点,这幅作品明显规整了许多。艺术家不再将一种颜色明显地混入另一种颜色,而是按照色相进行归类,如山顶处的深黄、明黄与朱红的渐变,让主峰在周边蓝绿色的从峰衬托下瞬间凸显出来。在《白云》中被用于树丛塑造的小色块,在这里进一步简化成细小的色点。艺术家大胆使用明度极高的白色,呈环状排布在画面的中下部,而又不完全掩盖下层的绿色,造成一种强烈的旋转般的流动感,令人联想到梵高的《星月夜》。而在画面的底部,艺术家又将赭石加朱红混合在一起,使用中国画的皴法来描绘近景地面。整幅作品的构图布局与北宋范宽《溪山行旅图》高度相似,也许不是无意为之,孙博文的这幅作品使用强烈的色彩对比营造出《溪山》般的壮阔气势和巍然姿态。《游春不醉终不归》的山峰处采用的小笔触和中下部使用的密集色点,在艺术家其他的作品中慢慢分化,形成不同的两种风格。

图5 孙博文 游春不醉终不归 408×144cm 2000年

艺术家2002年创作的《群芳满园》(图6)和《远树清晖》(图7)就是上述两种风格变化最终形态的例证。2002年是艺术家离世的前一年,也许是艺术家经历病痛后感慨生命无常,也可能开颅手术对他看待事物的方式确实产生了一定的影响,总之这时艺术家的创作进入了彻底的大爆发,这在色彩上的体现十分明显。《群芳满园》这幅作品全由色点和晕染组成,几乎已经走向完全抽象,但我们仍能通过艺术家对颜色的不同处理方式来辨认其中的内容。首先在画面最顶部,艺术家以红、黄等暖色调的淡彩加水晕染形成天空。中部从边缘伸入画面的蓝黑色块则明显是立于“松涛”(画家题诗)中的巨石。画面中剩余的所有部分都被细密的点彩占据,这些色点虽然颜色丰富,但仍然遵循一定的颜色规律,如紫色到红色、红色到黄色的过渡,邻近色总是处于同一位置,这让整幅作品从远处看,就像色点组成的色彩线条互相缠绕穿插,从而真正造成“群芳满园”的视觉效果。《远树清晖》则是将色彩笔触发挥到极致的另一极端。这幅作品中几乎没有那种细小的色点,而是以《白云》中的笔触塑造山体树石。这幅作品的精妙之处就在于,画面描绘的是冬天的景色,而白色的缕缕笔触恰巧为山体覆盖上一层厚厚的冰,艺术家巧妙运用白、蓝、紫三种颜色的渐变营造冰面的光泽。笔触也不再是同一方向,而是随着对象的不同而变化。如松枝的下垂感、底部河水的流动感都是通过笔触的方向来指示的。这种塑造方式类似西方印象派利用互补色营造视错觉的处理方法。在另一幅《乱云飞渡仍从容》中,我们同样能从天空和远处云影的表现中看到类似的影子,只不过这里的笔触转化成旋转式的变体,呈螺旋状向中心递进。

图6 孙博文 群芳满园 411×143cm 2002年

图7 孙博文 远树清晖 238.3×96.6cm 2002年

除了色点和小笔触之外,孙博文还有一种涂抹式的面貌值得重视。那就是前文提到过的承自中国古典青绿的另一种色彩图式,以均匀涂抹的方式填满轮廓。艺术家开创性地将这种原本适用于工笔或小青绿的形式用在他近乎抽象的写意山水中。其中最典型的代表就是作于2001年的《烟云生万象》(图8)。在这幅作品中我们虽然能够看到艺术家以色晕染来表现对象,但这种晕染仍然是涂抹式的,我们可以辨认每一块色彩区域的轮廓,甚至那些缥缈无形的云雾都是有形可循的,它们的晕染只在区域内部晕染。于是色彩在这里作为一种造型手段,成为艺术家独特的抽象图式。不过在更多的作品里,以上讨论的三种色彩图式都是根据画面需要混合使用的(图9)。

图8 孙博文 烟云生万象 496×143cm 2001年

图9 孙博文 大千世界 243.5×123cm 2001年

二、以色达意——色彩作为一种象征

从形式层面,孙博文晚年作品中的色彩应用可以被看作一种独特的抽象图式。从内容层面来说,艺术家利用色彩本身的象征性传达出的画面内容和思想情感,则更是其艺术价值所在。魏晋嵇康曾在其著名的《声无哀乐论》中提到:“夫观气采色,天下之通用也。心变于内而色应于外,较然可见。”中国传统色彩体系其实非常丰富,在历史上涉及政治、艺术、工业甚至食品等多个领域,归根结底是因为在我们的文化中色彩有着丰富的象征意义。这些意义有些来自颜色天然带来的心理感受,如红色使人焦躁,蓝色使人平和,绿色让人精神舒畅等;还有一些则是历史文化因素带给我们的色彩观念,如黄色由于古代政治的原因所带来的崇高和尊贵感,红色的喜庆感等等。这种色彩的象征会因所处地域和文化语境的不同而不同,比如白色和蓝色在西方一般象征着圣洁和崇高,而在中国人们却更多地因其肃穆而与丧葬文化联系在一起,从而令人产生不安感,这也是中西方不同视角对艺术产生不同解读的原因之一。我们对孙博文晚年艺术进行研究,色彩是避不开的话题。孙博文正是利用了色彩的这种对心理的象征意义来营造不同的视觉氛围,以色彩为导向映射自身,完成一种精神上的塑造和指引——当艺术从再现走向表现之后,这是必然结果。

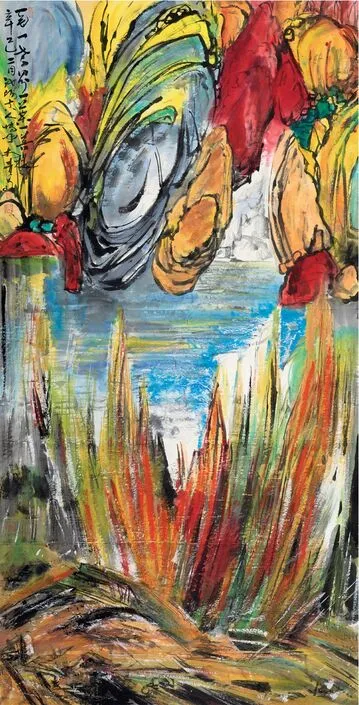

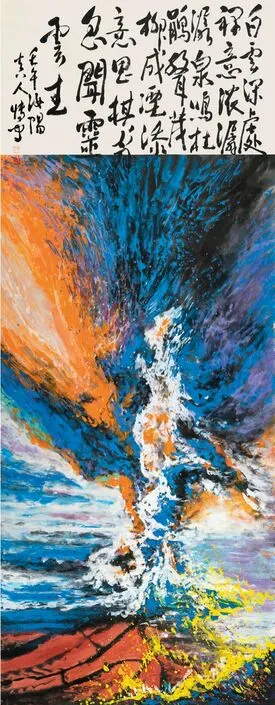

若只按照色相来划分孙博文晚年的写意山水作品,则大致可分为对比色与邻近色两大类。前者大量使用对比色,在色点和色块的交相辉映中或使形体更加明朗,或使动势更加浑厚而造成磅礴气势;后者利用邻近色减弱画面的线条感,营造整体的情绪张力。对比色的代表作品是艺术家创作于1998年的《山色云容泼墨深》(图10)和2002年的《飞泉溅禅石》(图11)。《山色云容泼墨深》这幅作品以细长密集的弯曲笔触描绘山川景色。艺术家使用大面积的蓝色取代原本的绿色,就是利用蓝色带给人的沉静感来烘托“深”这一气氛。山峰左侧的暖色按照山石的纹路走向向下蔓延,既可以理解成山体的受光面,又可看作潜藏在山体内部蓄势待发的喷薄动力。仿佛是为了回应这一猜想,艺术家将暖色主要安排在画面的左下部,使得色彩的力量都被挤压到边缘部分,然后和几乎占据整个右侧的蓝绿色形成对比,转化成两个色块的凹凸对应关系,大面积的冷色把处于下部的暖色抵出来,造成一种强烈的凸起效果。这样一来,画面的下部就成了真正意义上的“前景”,大大缩短了与观众的距离。《飞泉溅禅石》是一幅用抽象形式描绘具象场景的作品。海上的禅石在被波涛拍打的一瞬间,激起千层浪花。画面的下半部分是实景描绘。而上半部艺术家则通过色相的强烈冲突将视角引入一个形而上的哲学层面。画面整个上半部以淡墨为底,其上铺以深蓝色和紫色的笔触,造成一种宇宙星空般的浩渺感,又分别在画面的左上方引入火焰般的暖色块,在右下方将浪花的高度延长升入上部,形成对角线的冲突构图。火与水在宇宙中交织,激烈的冲突下万物生的宗教观念顺理成章地被表达出来。这种冲突后的归一既是视觉上的,更是理念上的。艺术家的另一幅《求禅天地间》(图12)则将这种由颜色为媒介的理念冲突更概括地表达出来。因而孙博文的这类作品不仅表现一种视觉力量,还是一种哲学力量。

图10 孙博文 山色云容泼墨深 414×144cm 1998年

图11 孙博文 飞泉溅禅石 316.5×123.5cm 2002年

图12 孙博文 求禅天地间 405×95cm 2002年

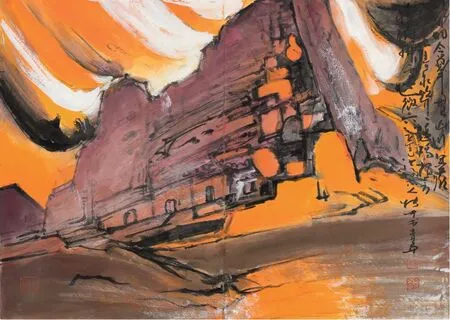

艺术家也很擅长利用邻近色来表达思想和感情。在其2001年所作《山水册页》中一幅作品(图13)的黄灰色调令人联想到风沙漫天的西北荒漠。高度相似的邻近色模糊了边缘轮廓,让背景和主体山脉形成潜在的混淆。这是因为艺术家在背景中加入了主体物的颜色,又在主体物中混入一定背景的成分,于是浮动的感觉就被一种微妙的混沌所笼罩。在描绘过程中,他有意识地将颜料作了稀释,使画面透着一种晕薄的观感。越向画面的顶部,薄透感越明显,最后甚至出现大面积的留白。结合画面的大高远视角,营造一种崇高感和绵延的无尽感。

图13 孙博文 山水册页(之一) 59.5×83.5cm 2001年

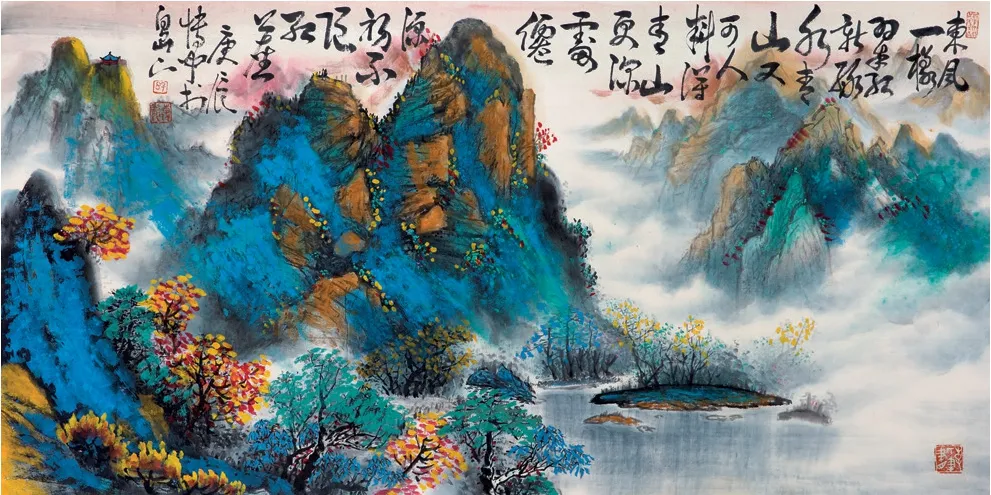

与色彩作为图式的视角类似,作为象征的色彩在孙博文晚年的作品中也有更多将邻近色与对比色结合运用的例子。创作于2002年的《春烟含翠贯山川》(图14)几乎使用了基础色相环上的所有纯色。从色彩图式上看这幅作品很像笔者之前讨论过的《白云缭绕香漫山》的变体。而从色彩象征上来看,如此复杂众多的色彩运用似乎让人一时摸不清艺术家的意图。对于这种抽象性极强的作品,解读方式本身就是多样的,毕竟我们永远不可能仅通过一幅作品来还原艺术家当时的创作意图——也许根本没有意图,尤其是孙博文晚年的这些作品,更多是一种心境的流露,而没有具体的含义指代。在这里我们不妨借用本节开头提到的关于色彩文化内涵的阐释来提供一种角度。画面的上下两个部分大量使用并置的对比色,但如果仔细观察,就会发现这两个部分的冷暖色从形状和排布方式上都是近乎对称的,颇有道家“有无相生”的哲学意味。而画面中间从红色、黄色到白色的过渡,就像一束强光照射进来,从而有了画面中丰富的一切;但同时,上下部分呈对称的螺旋状笔触又营造出一种中间部分好像在收缩的错觉。因此画面中部由色点构成的圆形既可以理解为万物之始,又是万物的终结。这也许是孙博文先生在身患重病,自知时日无多的情况下在不经意间对自己心境的流露。色彩斑斓的现世与万物归一的彼岸造成的冲突,在这幅描绘春景的作品中隐晦地表达出来。

图14 孙博文 春烟含翠贯山川 416×96cm 2002年

三、以色为墨——色彩作为一种笔墨

20世纪八九十年代,南京李小山在《当代中国画之我见》中讲中国画“到了穷途末路的时候”,吴冠中又抛出“笔墨等于零”的说法。虽然有些奇谈怪论之嫌,但自那时开始人们意识到中国画需要对既定的“传统笔墨”概念重新认识,重新界定,以适应水墨画在当下延伸的新框架。在中国最早的绘画中墨彩不是剥离的,从出土的帛画、壁画可鉴,尤其是敦煌壁画里墨彩相宜,相得益彰。“墨分五色”之说其实是源自于“彩墨”而超然的墨彩之论。所以彩墨画既成了中国画笔墨革新的重要路径之一,实则也是一种返璞归真的传承或弘扬。在中国画史上,笔墨本就是在晋唐从色彩中突围出来自成一体的,而从技法上说,色彩则作为一种笔墨形式服务于画面,这也符合吴冠中“笔墨等于零”的真正含义。所谓“色墨交融”“以色助墨光,以墨显色彩”都是说明墨和色的这种辩证关系。但作为一种笔墨,中国人的色彩观不像西方那样是科学而理性的,而是主观的、意象的。观孙博文晚年的写意山水,可以看到他始终“求一色之中的变化”,在设色上采用固有色纯色平涂加以适当晕染的方法。这种色墨融合,并非以色彩弱化笔墨,也不是以笔墨改造色彩,而是保留传统“笔墨”基因,融色彩冷暖变化于笔墨的阴阳转化之中。以传统笔墨精神为根基,用色如同用墨一样,皴擦点染,泼墨积墨,充分发挥颜料和水融合在宣纸上的巧妙变化,既见色又现笔;以色造“形”,“以色为墨”。以色块变化关系、笔墨转化关系和构成元素来布置画面,突出传统笔墨技巧融入色调意象表现。

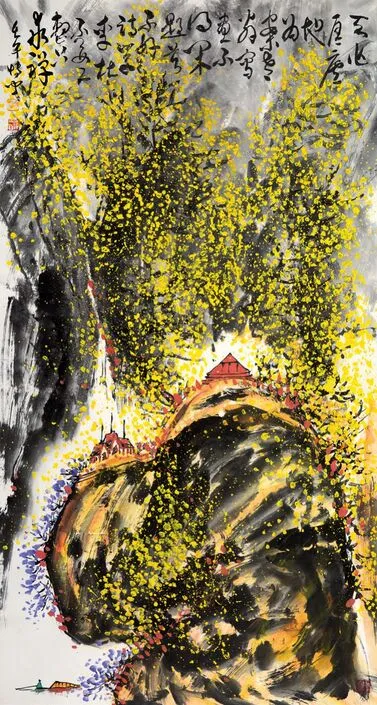

在其2000年的作品《绿水青山翠红新》(图15)中,已经能够明显捕捉到“以色为墨”的形式要素。在这幅画面中,孙博文以干破湿,以冷破暖,以浓破淡,干湿浓淡之间随着山势起伏和云雾缭绕微妙转化,充分利用传统中国画材料特性,始终保持用墨的本质——透明。既不似传统浅绛的柔靡,也不是晋唐雄壮山水的复归,而是在水、墨、色的相互渗化间辅以点线面造型,笔墨在这里被塑造成一种光色感。以墨为形的挺拔山峰与背景中的烟云缭绕相得益彰。这是借鉴水彩画的技法,把撞墨法运用到现代水墨山水中。这可以被看作是孙博文晚年山水的第三种表现形式。这种光色感的成因之一是利用水的调和来控制颜色的交融程度。如画面中赭石与青绿由于水的作用,在调和的过程中不是那么均匀,运笔到宣纸上时,青绿下的赭石色便时断时续地暴露出来,因而这两种对比色才显得过渡自然、融洽。第二个原因是,这些色彩运用都建立在墨的基础之上,因墨的打底才使得色彩艳而不俗,再加上作为媒介的水在其中渗化融合,才得以营造出中国式的“印象主义”般的和谐氛围。在艺术家另一幅创作于2002年的《彩笔争春艳》(图16)中,大面积明亮的黄色色点在黑压压的墨色中穿梭。有时墨色与黄色和红色微微融到一起,画面下方的山石不是按照传统皴法进行塑造,而是以侧锋大笔触沿轴旋转,这是在色与墨的交混中营造一种旋转的动势。画面中上部则在渴笔淡墨打底的基础上,以明亮的黄色斑点铺满画面,这种独特的斑驳感也许是从民间壁画鲜亮的色彩中和历史的剥落感中受到了启发。于是我们能从画面中感受到的除了色墨交融带来的磅礴气势之外,还有历史的厚重、宇宙的宏大。

图15 孙博文 绿水青山翠红新 70×137cm 2000年

图16 孙博文 彩笔争春艳 179×96cm 2002年

概而言之,现当代中国山水画家已不再否认色彩作为笔墨形式之一的地位,因而积极在本土语境下借鉴西方的光色理论来重新建构水墨山水画的体系,寻求一种水墨与色彩的综合性表现。孙博文晚年的山水作品,正是在这一背景下吸取传统民族艺术形式,注重挖掘水墨与色彩的内在表现,在实践中对色与墨的关系进行深入探究。

四、结语

孙博文晚年的大量创作中还有许多其他风格的作品,如这一时期仍有不少水墨写意山水等等。自然,以一种观点为线索串联某位艺术家的所有作品是不可能实现的。但同时也是众多不同的研究角度才能组成一位艺术家的方方面面。色彩是孙博文晚年创作中的重要形式要素,他一方面将色彩作为一种图式来形成他的个人风格,又在这个过程中将色彩作为一种心理和文化双重意义的象征,并以此为媒介传达自己的内心话语。更难能可贵的是,孙博文先生在重病缠身的情况下,创作的这些作品全部以肆意张扬的宏大气势震撼观者,从中看不出丝毫的消极避世情绪,一改传统写意的含蓄内敛为张扬狂放。另一方面,孙博文晚年创作中对色彩的应用虽受过西方现代艺术的影响,但他将色彩重新作为一种中国传统笔墨语言来看待,这从根本上是个人化的。因此,孙博文的晚年山水作品,是本土语境下诞生的、符合中国审美的现代艺术。