往事不妨暂回首

2022-10-18喻建十

由于从小喜好文史的原因,研习书画之余,每好爬格子来满足一下所谓的写作欲。多年下来,在写了几本小书的同时,也曾经给别人写过不少的书画评论文章,尤其是在日本学习工作的那些年,因为在某艺术机构兼职的原因,着实辛勤地笔耕过多年。回国后,为朋友为学生之需,自然也少不了这方面的劳作。但是,却从未在文字上为自己的书画探究做一番梳理,也因此而不时受到诘问。

仔细想来,虽说自己尚在祈望高标的攀登途中,暂时驻足回顾,也实属必要。借此学报邀约之际,仅就在书画方面的所思所为,为自己写点什么,也算于己于人是个交代,并祈知我者与不知我者姑妄听之。

一、一波三折习艺路

众所周知,中国书画向来被认为入门容易提高难,这是因为其对各方面的积淀要求最为深厚,虽然千百年来不乏如王希孟那样大器早成的天才横空出世,但是经过长年累月的努力之后才达到自身应有高度的人数更为众多,这已是不争的事实。更遑论如黄公望、文徵明这样的书画巨匠,自是天假高龄的好例。我绝非聪颖之人,于书画之道自然属于笨鸟先飞之辈,几十年间虽难言刻苦,但确时刻执着于此道。

近年来随着年龄的增长,逐渐忝列老教师群体之中,于是也就常被后生问及研习书画之缘由。回想起来,我至今得以依然在此途中行进,却是经历一波三折。

说来话长,开始手握毛笔的时日可以上溯到20世纪60年代末。我是从小被父母放在外祖父身边长大的。先外公王颂馀在我国现代书画界颇具影响,但是他最终以书画成名其实并非本意。在“文化大革命”那样一个特殊时期,由于他的切身经历,外祖父当时并不赞成我将来真的学习美术,而是按照他曾经的学习过程在培养我,希望我在人文素养上得到比较全面的发展。所以,他在我八九岁时开始教我学习书画的初衷,一是所谓素质教育中的一环,二是那时的社会非常混乱,想借此把我圈在家中,以免外出惹祸。

1975年在天津市第十六中学(现耀华中学)初中毕业时,尽管我的文化课名列年级前列,但因我的美术基础不错,校方就主动推荐我报考了天津市工艺美术学校。没承想考上后,学校对我说,你的文化课很好,很快就要恢复高考,以你目前的学习成绩,将来考名牌大学文史类是没有问题的,而学习美术就有可能耽误以后的文化课学习,况且也听说家长并不太赞同学美术,所以希望把这个名额让给一个非常喜欢美术,却没有考上的同学。待我回家说起此事,家人自然是不认同这种做法,其结果自然还是我被录取,于是我就这样半推半就地走上了正规美术学习之路。这可以说是我习艺途中的第一次波折。

1981年我考入天津美术学院,开始了更为系统的中国书画的学习,在学期间即有论文发表在当时很具影响力的刊物——《美术丛刊》,或许是这个原因,毕业留校担任书法及山水画教师不久,文化部艺术研究院郎绍君老师委托我院王振德老师询问我是否愿意去北京给他当助手,助其编纂《中国美术史》中的近代分卷。借调到艺术研究院两年,可近距离接受名师名家的熏染与授课,工作结束后还可以得到王朝闻、朱丹先生研究生班的毕业证明,甚至经过努力还有可能留在北京工作。这是多么有诱惑力啊!但是思前想后,婉却了郎老师的美意。其主要原因还是担心或许从此以后就可能改行搞理论研究,而无法专念书画实践。

而第三次对我能否专注书画实践的考验来自2004年初,那时我刚从日本重回母校教书,因在日本的十年间我又陆续完成了数十万字的中日文论述的缘故,学校有些老师热情地邀我去史论系工作,甚至已经开始为我奔走。老师们的盛情着实令我感动,但是我的反应是赶紧找院系领导表态,要求继续留在中国画系教书,结果学校领导宽容了我的执念。

如果说当年外祖父王颂馀要我学习书画的主要动因,还是将其作为塑造传统文化人的一个必要侧面,而我却在这研习的过程中逐渐迷恋而无法自拔。虽说上述的几次波折都与自身所谓的文史能力有关,但是我却始终只是将文化人的素养尤其是文史素养的培育作为塑造书画工作者的一个必要侧面,而不是反之。虽说沉浸此道数十年与先外公的初衷有所相违,也辜负了诸多老师的美意,但是我乐此不疲,依然执着前行。

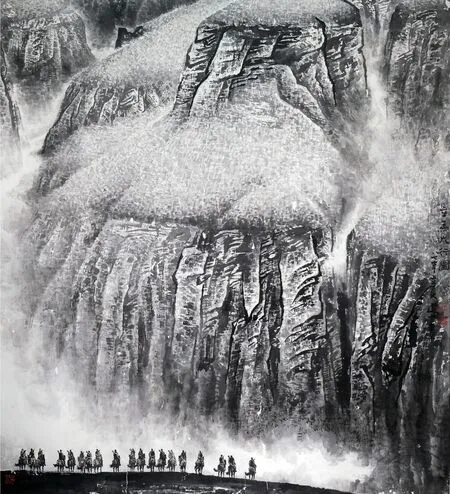

喻建十 立马太行 中国画 130×120cm 1987年

二、上下求索寻变途

学习中国传统艺术的一个重要环节,就是要认真踏实地从前人既有成果中汲取养分。研习古代经典作品被认为是书画学习的一个重要组成部分,我是20世纪70年代初期开始正式临习古典书画的。外公王颂馀要求我在山水画上从明末清初的“四僧”入手,逐渐上溯五代,而书法却是以北魏时期的《始平公》和《郑文公》为中间突破,然后再及汉魏、两宋。这种初始阶段即专向古拙奇崛圆融遒劲处用力的学习方法,不仅与他当年初习书画的路数大不相同,也有别于通常的学习路径。后来曾问及如此的因由,他说是因为古拙奇崛所呈现出的大美,不仅能够激荡胸怀,更能展现时代精神。

喻建十 杜荀鹤诗意图 中国画 35×45cm 2021年

天津市工艺美术学校毕业后,被分配到天津市艺术博物馆的3年间,让我不仅有了零距离研习古典书画精品的机缘,也在前辈师长的指导下开始了较为系统的书画史论学习。后来在大学期间学习书画就更加系统全面,特别是那时的天津美术学院中国画专业的师资力量之雄厚,教学之认真,教学体系之合理,让我受益无尽。

20世纪80年代正值文化艺术界思想活跃、思潮多样时期,令如我这样的年轻人目不暇接,兴奋异常。学习、思考、辩论、实践,而其最后的归结点自然要落实在书画的如何表现上。

那时有关中国画是否面临“穷途末路”的论争,可以说正是“85美术思潮”影响下的必然结果。如“穷途末路”论者所言,“当代中国画处在一个危机与新生、破坏和创造的转折点;当代中国画家所经历的苦恼、惶惑、反省和深思折射出了历史演变的特点”(摘自李小山《当代中国画之我见》,载于《江苏画刊》1985年第7期)。同样,书坛也不例外,有关书法是否为艺术的大讨论,带来了书法实践的大变革。尤其是在学界对传统书法的反思,更是掀起了推陈出新的追求。

因为我此前受传统书画的影响颇深,对于刚刚由学生转变为教师的我来说,如何尽快“抛弃严格的技术规范和僵化的审美标准,创造出丰富多彩的艺术形式来”(出处同上),如何构建自己未来的艺术风格,成为必须面对的问题。

彷徨,烦闷,探索,成为那个时期年轻人的普遍特征,自然我也身在其中。

1990年的一个机缘巧合,我被学院推荐为天津市公派出国预备人员,接下的两年多时间里是全脱产冲刺日语。最后经过考试,在1993年来到日本。于是,一个全新的环境又展现在我的面前。

喻建十 明人宋濂《文原》(节录) 32×24cm 2020年

喻建十 更深月色正幽悄 中国画 180×49cm 2017年

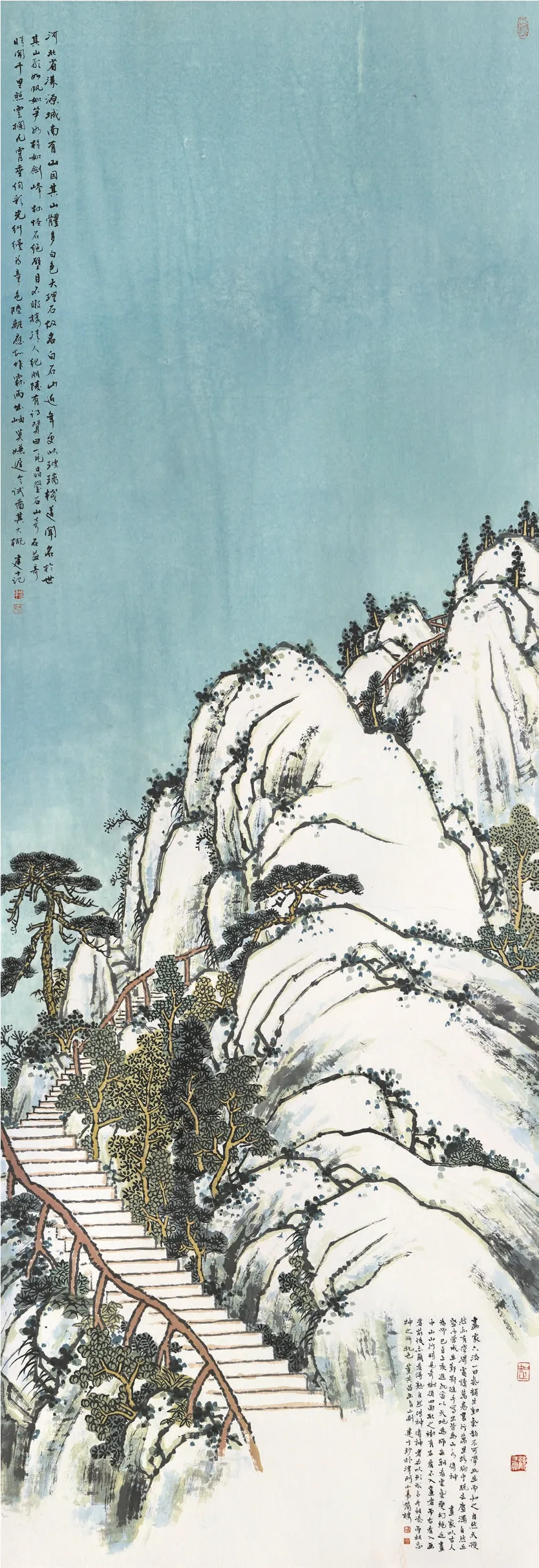

喻建十 晶莹奇山色陆离 中国画 234×53cm 2020年

喻建十 破壁苍龙凌霄空 中国画 180×49cm 2017年

对我而言,在日的十年间,我的人生观价值观所受到的影响远大于书画技艺上的影响。那时,伴随着改革开放,国内人们实用主义、功利主义意识日渐高涨,只问结果不计过程、为达目的不择手段的思考方式与行为方式在得到越来越多人们的推崇。相对于这样一个充满活力却又浮躁张扬、物质生活日益丰富而精神生活逐渐贫瘠的国内现状,日本社会却让我感受到一种精神的沉静与生活的平和。即便是平民阶层,也是以一种坦然淡然的姿态面对生活。在我们有些人看来或许会觉得他们缺少雄心壮志没有奋勇争先没有惊鸿一瞥,而他们更多的是在追求一种平平淡淡过一生的境界。正是这种社会普遍存在的价值观和人生观,启动了我潜藏于内心深处的基质,所以很快就获得了思想上的认同。由此,我的艺术观和审美观也就随之产生变化。平静祥和恬淡幽玄的境界追求,也就成为我那个时期的探索方向。

2003年底,我听从学校的召唤又回到了天津美院。当再度融入这个熟悉而又陌生的社会时,对于人生观和价值观已然成型的我来说,内心是有一定不适应的。也正因为如此,很快就被一些朋友评断为天津美院江湖指数最低之人。此说虽不乏调侃意味,但也确实反映出我当时的心态和接人待物的方式与周边环境多少有些疏离感,而这种疏离感也可从当时的作品中得到某种折射,亦即透露出些许空寂清冷、静谧幽旷的意求。

随着年龄的增长,淡然淡定之心益发增强,一种从未有过的释然感觉油然而生,真个是舒服舒展又舒畅。通达的心境再次带来书画境界的变化,清新、清爽、清静、清刚、清健,就是人们对我当下书画作品的新评语。此言是否得当姑且不论,与前些年的作品相比较,所给人的审美感受迥然不同却是事实。虽然从大的格局上看,竭力追寻萧散超逸的审美价值的取向始终没有改变,但是在意境塑造上确实可以看出某些不同。比如,在绘画上形式语言对比被减弱,画面色彩更趋清淡,笔触变得放松许多,技法与形体塑造上呈现出回归古典的迹象,力图追寻元人笔意与画境。反映了我当下对闲逸散淡、平和悠然的主体意求。书法方面在行书上继续寻求字间行间大开大合,构建二维连续空间组合群的同时,更加讲求线质虬婉苍劲、舒展温厚,并借此获得藏巧于拙、寓有意于无意之间的一种意求。

三、不改初心向高标

回顾五十余年学习书画的路程,尽管没有什么大起大伏,但也是遇到几个节点,而我最终初心未改,一直行走在习艺途中。一路走来虽说不上是跌跌撞撞,但也绝非奔跑如风。如若归纳,则恰似东坡先生所云,“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止”。顺其自然,这既是我的生活态度也是我的求艺指标。

中国人说的“画如其人”“书如其人”也好,外国人说的“风格即人”也罢,艺术作品的最终表现确实是作者人格的外显,从我自身的事例即可看出,心态的变化直接左右着作品的审美价值取向,无法隐瞒无法遮盖。同时,在书画品格形成过程中,文化品性和自身修养所起的作用也不可小觑。所以,柔亦不茹,刚亦不吐,不激不厉,亦刚亦柔,不以物喜,不以己悲,这不仅是我目前及以后的行为准则,也是我自省自修的目标。由此也可以想见,若将这样的心态注入笔端,自然也就不会有恣肆张扬剑拔弩张的笔调显露。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,固然是一种境界,“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮”,何尝不是一种境界。在当下百舸争流、各显神通的大趋势中,这后一种境界或许更具启迪价值,更能诱发人们的长久回味。

现如今艺坛鱼龙混杂,自吹自擂、语不惊人死不休者有之;拜码头串大宅门、狐假虎威者有之;动辄就立山头,标新立异,不择手段地博取社会关注度者亦有之。但于此道我既不擅长更无心效仿,默默地潜心于瀚海艺田的遨游与耕耘。在独乐乐的基础上与人乐乐,谁又能说这不是艺术的本真之所在呢。

再若细究我今后的努力方向,不妨援引旧文为据。

心穷万物之源,目尽山川之势。于是乎挥纤毫之笔,则万类由心;展方寸之能,而千里在手。此等胸襟此等蒙养岂可须臾得之,非行万里路读万卷书,非累月经年朝绘夕览而不可得。然欲穷其源,须先净其心;欲尽其势,必先明其目。纵览古今各居山水画峰巅者无不打通此间关节。唐代张璪之“外师造化,中得心源”说亦可为一转语也。得此中三昧者定当大补于画技。

“欲令诗语妙,无厌空且静。静故了群动,空故纳万境。”余尤爱东坡先生此诗。此虽为论诗,移而论画亦无不可。观中外经典画作可知,其境界大多透露些许宗教气息。亦即所谓清净、静寂、永恒之氛围。然此间之静寂者,非悄然无声了无生机也,于无声处听惊雷之静寂是也。东坡先生参禅日久,深了禅宗境界,故拈出此语。实则细观五代北宋山水佳制,有此境界者本已多多。

然元季云林先生尤深谙此理,其画作至静至空,再开新境域,终达清如水碧,洁如霜露之文人画第一境界。余欲于拙作中力追此境界,然恨学养尚浅功力乏匮,欲得其一二而不能,奈何!奈何!

为达到上述目的,我至少要在如下几个方面继续努力前行:1.向古典学习不遗余力,进一步夯实传统功底,使之传承有序;2.视野开阔绝不故步自封,对于同辈先进之处虚心求教,彻底摒除夜郎自大者的唯我独尊心态;3.不断探寻个人风格,绝不满足一成不变的模式;4.贴近生活紧接地气,在顺应时代需求、注意与大众审美心理同步的同时,注意发挥引领作用。

“浮名终是累,有麝自来香。”先外公王颂馀曾有此诗句以明志,这也是我的心声。常言道:酒好不怕巷子深。我对这句现在已经很不时髦的经典话语笃信不疑,因为我相信浮躁的社会终归会有回归平和的一天,人们对艺术品的审美判断与价值判断终归会回归对艺术品本身的关注。正因如此,我仍将一如既往,不为世风所动,以更多更好的作品回报社会和朋友对我的关心。

2021年11月于天津美院不动容斋南窗之下